文化边缘还是文化中心?

——对金沙江下游(羊拉—奔子栏段)丧葬文化的诠释

2014-08-30叶远飘

叶远飘

《云南社会科学》于2009年第5期发表了云南学者李志农关于《文化边缘视野下的云南藏族丧葬习俗解读———以德钦县奔子栏村为例》(以下简称《文化》)的文章,对处于汉藏交界带的奔子栏之丧葬习俗进行了全面的描述并解读。时值笔者正在金沙江下游从事相关调研,有幸拜读,收获良多。笔者认为,《文化》的作者调查是细致的,资料是详实的,不过文中对葬式的解读仍有商榷之余地。

一、羊拉与奔子栏属同一文化系统

乘车从云南省省会昆明出发,沿214国道南线一路向西,大约12个小时后可到达云南省迪庆藏族自治州的首府香格里拉,再由香格里拉往西行驶约3个小时便可到达德钦县属下的奔子栏。诚如《文化》一文所指,这里地处香格里拉与德钦两大贸易重镇之间,属滇藏交通线的咽喉,自古以来在沟通滇藏贸易方面的作用显露无疑。

奔子栏沿金沙江以北便是羊拉。就羊拉本身所处的地理位置而言,其东面有奔腾不息的金沙江,天然阻隔了羊拉藏民与对岸四川巴塘县、得荣县居民的交流。羊拉的北面则耸立着海拔5000米左右的甲午雪山、闰子雪山和察里雪山,其西面则是白茫雪山,这也成为了羊拉藏民向北、向西拓展的天然障碍。地理环境对金沙江峡谷文化传播的影响之大可以从明末丽江木氏土司的北扩窥探一二。明万历年间,雄居丽江的木氏兵犯康区,当时其势力曾沿金沙江两岸北扩,但最后其统治范围正如清人余庆远所说:“自奔子栏以北皆降,于维西及中甸并现隶四川之巴塘里塘,木氏皆有之。”[2]木氏的势力推及四川巴塘(羊拉与巴塘隔金沙江相望)以后再难以向北推进,据历史记载是受到了和硕特部的沉重打击。但在笔者看来,这与羊拉北面一带被高山阻隔的地理环境恐怕不无关系。对此,法国著名历史学家者费尔南·布罗代尔早就提醒过学术界:“要正确理解历史就应该跳出过去只关注历史事件的研究方法注重对长时段历史的研究。”[3](P57)所谓“长时段”,便包括那些人们的意志不知不觉受其影响和为其左右的经常性力量——地理环境。[4]转向羊拉的南部,呈现出另一番景像,这里与奔子栏接壤,由北往南,地势平坦开阔。目前,如果驾驶车辆从羊拉乡政府到奔子栏政府只需沿着金沙江一路南行约4小时便可。历史上,羊拉通往外界的交通便是这条沿金沙江修建起来的公路。换句话说,羊拉人外出必经奔子栏,然后从这里往西北去德钦县的升平镇,往东则走向香格里拉。如《昌蒲桶志》在记载怒江流域的怒族遭打劫时就明确提到匪徒来自于中甸和羊拉。

是以,虽然羊拉地处川滇藏交界区,但它两面环山,一面临江,这种西北部与东部处于半封闭的地理环境,而南部则显示出了相对开放的地理走势,使羊拉居民难以与东面、北面、西面的文明大规模接触,而在与南部的奔子栏文明互动中更为频繁,譬如两地的藏民长期以来都过着以农业为主的生计模式。在与丧葬习俗关系最密切的宗教信仰方面,这一带的藏民皆信仰藏传佛教格鲁派。值得注意的是,目前羊拉7个藏传佛教格鲁派寺院中,有5个的主寺属于奔子栏的东竹林寺。由此可见,金沙江下游羊拉—奔子栏段同属于一个大的文化系统。

二、死亡人群、原因与葬式分类

在丧葬方面,这一带主要有塔葬、土葬、火葬和水葬。由于这一地区的社会结构在总体上表现出“僧人—群众”两级阶层,因而,其葬式也带有相应的两级结构色彩。总的来说,塔葬一般仅针对德高望重的藏传佛教高僧。与塔葬相随的是火葬,这种葬式也会偶尔出现在藏传佛教高僧的丧葬仪式上。

对于普通藏民来说,他们死亡后实行哪种葬法由喇嘛结合死者的死因和家庭成员的属相等因素打卦决定。话虽然如此,但是来自田野的经验表明,该地区死亡的人群、原因与葬式在大多数情况下是可以对应的。

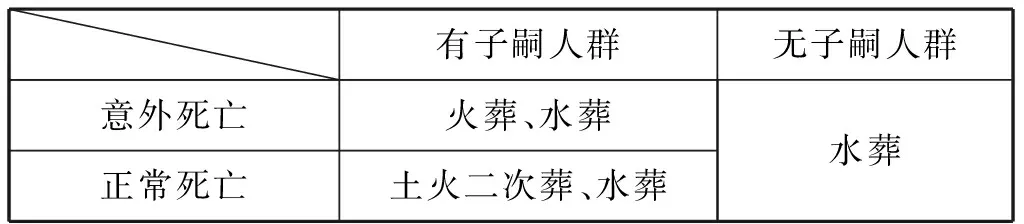

在当地人的观念中,人群的划分大体按照有子嗣与无子嗣进行(无子嗣的人群既包括结婚后没有生育的年轻夫妇,又包括那些没有结婚的年轻人和幼儿,甚至有时涉及普通的藏传佛教僧人,其葬式安排大体见下表。

有子嗣人群无子嗣人群意外死亡火葬、水葬正常死亡土火二次葬、水葬水葬

什么是意外死亡呢?当地人认为,所谓意外死亡指的是一种非正常的死亡,其范围包括被人杀害、患重大传染病或者出门撞车、摔下山崖而死等。他们将这些死亡称为“凶死”。对“凶死”者,人们大多采用火葬处理其尸体。

火葬的程序大体如下:人死后先为死者擦身,然后将尸体捆成胎儿状放入藏式棺材。火葬那天,来送葬的亲戚朋友每个人都会象征性抱一捆柴和一瓶油到现场交给家属。人们把尸体抬到火葬点以后,先清理出一块地方,在南面、西面与北面各放一块石头做支架,架上1米多高的木柴,然后将尸体放在木柴上方烧。点火的人主要由喇嘛打卦来定,这个人一般是13岁以下的小男孩,且他的生肖和五行都不能和死者相克。在火葬过程中,大家在和尚的带领下一边念经,一边向空中抛一些青稞、糌粑之类食物喂天神。火葬结束以后的第二天,家属还需要到火葬点把附近那些带尖形状的树枝砍掉。接下来还要念七七四十九天的重经。

金沙江峡谷的藏民普遍遵守着一条铁的禁忌:即在万物生长到秋叶落地这段时间内不能实行火葬。老百姓认为这段时间实行火葬会亵渎神灵,引起神灵发怒降下各种灾害惩罚人类。因此,如果这个时间段出现“凶死”的情况,人们一般选择水葬。

除了那些“凶死”之外的死亡都算正常死亡。当地人对正常死亡的人实施土火二次葬或者水葬。土火二次葬是一种将土葬与火葬两种葬式结合在一起的复合葬。事实上,在羊拉至奔子栏段,这种葬法是非常流行的。其程序大致如下:人死以后先在野外的山坡或者农田边挖穴实行土葬,过了一段时间待肉身腐烂以后再将骨头挖起洗净架在木柴上焚烧。骨头烧尽以后以黑布遮盖现场。翌日清晨,由死者的长子(女)前往火葬点揭开黑布观察是否有动物或者人的脚印。如有,则表明死者已转世成功;若无,则表明灵魂还在六道中受煎熬,需请喇嘛继续念经。对于土火二次葬时隔年限,羊拉与奔子栏稍有不同,羊拉藏民多把这个时间定为1年,而奔子栏的藏民则将这个时间定为3至5年。

除了土火二次葬以外,水葬也是当地人习惯用的一种葬法。不过,这种葬法不如土火二次葬流行,在很多情况下作为土火二次葬的一种补充。譬如发生在夏季的死亡,人们不会轻易实行土葬。因为尸体在夏季容易发臭、腐烂,可能导致蛆虫生长,这时候土葬意味着这些蛆虫会被杀死,也就是杀生,明显违反藏传佛教从善的教义。这时,人们就有可能对尸体实行水葬。该地的水葬有两种,一种是对尸体肢解后将其依次投入河流中。另外一种葬法是不对尸体进行肢解,而是将整具尸体投入河流当中。两种葬法对河流的选择不同,整尸水葬对河水的流速要求比较大,因为它必须保证水流能够冲走尸体,而分肢水葬则没有这个要求。但两者也有共同的地方,那就是所有的水葬点都要远离人们日常用水的水源。

三、对羊拉-奔子栏段丧葬习俗的解读

1.天葬消失的原因在于缺乏传统惯性

诚然,丧葬习俗与地理生态环境密切相关。羊拉至奔子栏一带虽然属于藏区,但是这里并不存在卫藏普遍流行的天葬。对此,《文化》一文将其原因归结为海拔高度不够。作者引用了《中国经济动物志——鸟类》对秃鹫分布地区做证据,曰“秃鹫仅分布在海拔2000米(阿尔泰山)~海拔4500米(西藏)山区,即西藏、青海、新疆西部、甘肃西部等地”[5](P133),据此得出奔子栏地区无秃鹫分布的结论[6]。笔者认为推论有武断之嫌。虽然《中国经济动物志——鸟类》一书在列出秃鹫分布的具体地名时没有提到云南西北部,但是该书作者在这个句子的后面加了“等地”两个字。显然,其用词是非常谨慎的。而且以“奔子栏海拔最低处为2022米,最高处为3380米”[6]的范围来看,明显介于海拔2000-4500米之间,怎么能得出这一带海拔不够而无秃鹫呢?更令笔者不解的是,作者在后文论述其他葬式时引用了清代余庆远对迪庆藏区,特别是金沙江流域的藏族的丧葬方式所做的记录又明确提到:“人死案之乔木食鸟”[2],从而证明这一带以前是有天葬的[6]。这就使文章前后矛盾——如果说余庆远的记录不假,那就恰恰说明海拔高度不够不是该地缺乏天葬的原因。事实上,比起奔子栏海拔更低的地区——丽江在清代也曾流行过天葬,清咸丰十二年九月十一日,丽江军民府正堂兼中甸抚彝府贴出一张禁止丽江一带实行天葬的告示就是有力的证明。[1](P6)

那么,这一带的天葬是如何消失的呢?我们知道,藏区的天葬与原始的野葬存在一脉相承的关系。[7]环视整个青藏高原不难发现,天葬也仅仅在牧区才成为主流的丧葬方式,在农区并不流行。其原因在于高原牧区气候寒冷、冻土层多,不利于土葬挖穴,加之牧民自古以来没有形成对泥土的依赖情结,在面对亲人的尸体时“携之不能、弃之不忍”,才导致这种与原始野葬一脉相传的天葬才得以成为主流。金沙江峡谷属于农区,当地藏民内心深处向往的是土葬而非天葬。即使佛教传入以后在这一地区推行天葬,但清代以降,中央王朝在对滇西北改土归流时很快将其禁止。换言之,这一带地区的天葬不是基于其“长时段”的地理环境“长”起来的,因此这种缺乏传统惯性的葬式一旦遭遇权力取缔就很容易失去生命力。关于这一点,笔者可以提供以下例子加以佐证。在迪庆香格里拉县城的松赞林寺寺院正前方约400米远的一片沼泽地就有天葬台,其海拔高度为3,200米。有天葬的时候,松赞林寺的僧人要划船过去,但是这个天葬台目前已经处于半废弃的状态,只有在冬天的时候才会偶尔举行天葬。寺院主持天葬的僧人告诉笔者,2011年全年他们只在天葬台实行过几例天葬。也就是说,那里虽然有天葬台,也有足够的海拔,但是那里的藏民并没有表现出卫藏地区那种对天葬的狂热态度。

2.火葬不流行是社会结构两层化与社会秩序稳定造成的

《文化》把奔子栏地区火葬不流行的原因归结为“林木的缺乏”[6]也是令人怀疑的。按生活的经验,在林木缺乏的地区,人们应该很节约用火。但是《文化》里面描述的情况是几乎所有死亡的人都离不开大火,如“送山结束后家人要在门口烧一堆大火到了晚上,家人到墓前烧一堆火,连续烧7个晚上”[6]。暂且不讨论这8次大火所耗费的木柴是否近似于一次火葬所耗费的木柴,仅以他们如此频繁地用火来看,似乎不能说明该地林木缺乏。况且,金沙江峡谷还存在树葬。[6]而能够实行树葬的一定是林木茂盛的地区,这更不能说明当地林木缺乏。其实,在金沙江峡谷,几乎所有的农村日常做饭、烧水使用的都是木材,这些木材虽然不能说遍地都是,但是却极易获得。林木围绕着村庄生长,每个家庭每天都有人负责上山砍柴。以笔者的田野经验看,从早上8点到下午6点,平均1人能够砍伐20斤左右的木柴。因此,在金沙江峡谷的农村,每个家庭的厨房外面都堆放着大量木柴。另外,峡谷内的人们盖房子也普遍使用木材,更有甚者,一些房子除了使用木料以外,不使用其他任何材料,整幢房子几乎都是由木材建成。每个乡政府林业办有专人管理,人们需要砍伐木料时,只需要到乡林业办开一张证明即可。笔者在田野调查期间,还发现很多家庭的门上都挂着德钦县消防局印制的关于严防火灾的布告,这也从一个侧面表明了峡谷不但不缺乏木材,而且发生火灾的几率比较大,才导致有关部门将防火作为头等大事来抓。

但是火葬不流行显然也是事实。那么,我们应该如何解读这种情况呢?如果追述这一带的丧葬史当可发现,火葬是较早的葬俗之一。近年来,当地政府在修建奔子栏通往羊拉的公路时屡次出土春秋至战国时期的文化遗存——石棺葬。[8]金沙江峡谷的石棺葬,已被学术界证明与羌人有关。[9]而羌人大面积实行火葬已经是学术界的共识(这也从侧面说明金沙江峡谷不缺乏林木)。历史上的金沙江峡谷战火连连,羌人为了生存曾经发展出“以战死为荣、病终为不祥”[10]的观念,如果将这种观念与羌人的火葬联系起来,再对比今天当地人对那些因打架而死于刀口、枪口下的人实行火葬的情况,便可知,今天的火葬无疑就是这种概念的延伸。但随着金沙江进入所谓的现代文明社会以后,打架、斗殴等行为则被视为与现代文明不相符,于是这种观念才演化成了“凶死”。这是火葬锐减的根本原因。事实上,“凶死”这一概念的提出正是因为这些死亡不常见,才成为人们拿来作为控制死亡从而引导人类生存的工具。由于每个民族所处的地理环境、历史背景都不同,所以划分正常死亡与“凶死”的标准有差异。譬如在美国,据说有80%的学生认为被枪击死是正常死亡,而被火烧死则是凶死。这种观念的产生是因为美国社会已经视枪击为正常现象,它是美国社会对枪支管理松懈与将防火做为头等大事的反映。金沙江峡谷的藏民将被他杀、患重大传染病列为“凶死”,在某种程度上也反映了该地良好的社会治安与疾病控制成果。从羊拉乡派出所的教导员给笔者展示了2009至2011年该派出所的报案记录,3年来仅发生过一件刑事案,被他杀致死亡的人数几乎没有。笔者从羊拉乡卫生防疫站站长那里了解到,历史上羊拉乡能称得上重大传染病的也只是20世纪50年代前曾局部流行过麻风病。但是现在这种病已经有了疫苗,这些年也没有再发生过能够致人死亡的传染病。另一个原因是藏传佛教传入金沙江峡谷以后,其提倡的火葬最终与羌人的火葬合流。在这个过程中,“藏传佛教佛僧大德们仿效佛祖及印度火化的丧俗,纷纷执意火化,把火葬清高化、神秘化,成为表现一种社会等级的葬俗,随之又有附庸风雅、自视高贵的王公贵族、土官头人大批加入火葬之列,有意无意地排斥了平民阶层,使火葬变成了统治阶层的丧俗,成为上层人士的专利,平民只能望而却步,不敢加入。在有的地方,平民若实行火葬,则受到社会的非议和打击。”[11](P74)

3.水葬既有做功德的内涵,但也呈现出低贱的一面

《文化》认为,当地的水葬并不低贱,它与佛教宣传的“喂神鱼”相符合。作者说:“在他们的观念中水葬也即天葬,只不过一个是喂神鹰,一个喂神鱼而已,并保持着禁捕、禁食江鱼的传统。”[6]这与事实不符。只要有机会沿金沙江行走,我们可以发现当地政府在靠近江边的栏杆上随处贴着告示,那些告示明确规定了捕鱼与禁渔的时间,说明这一带的人并没有禁渔。

学者王天玉在奔子栏的调查发现,金沙江边居民私捕鱼的现象屡禁不止,东竹林寺的一些活佛在整治金沙江的偷渔过程中还曾发挥了积极作用:

2010年春节过后,活佛到了江边做了法事,并宣布已经对江里的鱼施下咒语,人们不能再随意捕捞,只能放生,从那以后偷捕现象也就终止了。[12](P207)

姑且不论自活佛下咒语后,金沙江捕捞鱼的现象是否真的终止了,但有一点是毋庸置疑的:禁渔不是当地居民的传统。非但如此,从政府出面邀请活佛向金沙江下咒语一事就说明这一带捕鱼的现象是比较普遍的。事实上,以藏民流传的传说来看,我们也只是发现禁渔是吐蕃王室的传统而已,地处横断山脉的金沙江峡谷居民不在此例。《贤者喜宴》记载的一则传说很能够说明这一点,据说吐蕃的赞普赤年松赞曾从达布地区迎娶一位美女,但那位美女却因为吃不到鱼而变丑,赤年松赞知晓此事后派人到达布取鱼给这位妃子吃,她立即恢复了美丽的容貌,但赤年松赞吃了以后却立即染上了疾病。[13]吐蕃王室不吃鱼在很大程度上与苯教信仰有关,由于苯教相信水下住着鲁神,是世间污染的来源,因此水葬专用于葬那些患传染病而亡的人。这种观念在苯教登上“国教”的位置以后得到进一步加强,苯教把水葬当作一种惩罚政敌的手段,这一史事在敦煌出土的吐蕃历史文书P.T.1287《赞普传记》中有明确记载:“止贡赞普亦于彼时遇害,尸骸置于有盖能启的铜匣之中,抛于藏布大江之中央。”[14](P157)众所周知,止贡赞普遇害,就是因为他支持了一种与苯教为敌的宗教。[15]当随着吐蕃占领金沙江峡谷和苯教的传入,这一观念得到了强化并在一些地区延续至今。从当地人对那些因夭折而亡者和无子嗣者的人只能使用水葬而不能用别的葬式来看,也还隐藏着这些痕迹。比如当地老百姓对那些结婚多年没有生育的无子嗣人群就多抱着歧视的态度,他们不愿意到这些家庭去和他们聊天或者吃饭。有报道人指出,这些人是前世作孽太多造成的,如果和这些家庭的成员太过于亲近,会使恶运传播到自己家庭成员的身上。因而,说当地的水葬没有低贱的一面为时尚早。事实是,当地的水葬既含有苯教色彩,也含有佛教的色彩,而笼统地将其视为“喂神鱼”不利于我们认识问题。

4.土火二次葬是农业民族泥土情节与土地贫瘠矛盾的衍生物

关于这一带人们实行土火二次葬的原因,《文化》将其归结为是“藏传佛教信仰与儒家文化互动的结果”[6]。作者列举了这一带存在的一些汉地风俗(如一些居民有过清明节的习俗),进而认为土火二次葬的土葬属于诸多汉地风俗的其中一种。笔者不否认当地存在类似汉地的风俗,但当地存在这些风俗和土葬是否具有儒学色彩不具备关联性。笔者特别注意到《文化》提到的一个与汉文化葬式直接相关的细节——“当地30%的人死后是用汉式棺材入殓下葬”[6]。然而,作者在描述土火二次葬的程序时却又指出这些实行土火二次葬的人使用的是藏式棺材——“棺材现场制作,为高90公分、四面宽均为45公分的四柱八梁方柜形,俗称神仙房屋”[6]。按作者的解释,既然儒学思想能够直接影响藏人实行土葬,那么为什么在实行土火二次葬的土葬之时,他们不使用汉式棺材,而要使用藏式棺材呢?(据笔者所知,就整个藏区来说,这种藏式棺材在很多没有与汉文化大规模接触的地方也在用)。其实,作者也承认了这一带地区土葬的起源与儒学无关。她说:“在云南迪庆香格里拉县发现的尼西石棺墓以及在德钦县永支和石底发现的古墓葬也为我们提供了土葬是藏族古老葬俗的实证。”[6]事实上,这些石棺墓和古墓群所处的年代是无法与藏族这个族称相对应的,不过它也说明了这一带的土葬产生在前,而所谓的儒学思想即使存在,也是在土葬产生以后,随大规模的汉藏交流出现以后才在一定程度上浸透其中,而不能说这一带的居民是“受儒家文化影响接纳了土葬葬式”[6]。将土葬简单地与儒学信仰对应,又将火葬简单地与佛教信仰对应可能无法真正透视土火二次葬问题的实质。就整个藏区的丧葬来看,除了盛行天葬的高原牧区以外,土葬在别的地区都有保留,在农区更有主流之风。这种情况怎么解释呢?——其实对于靠土地养活的农业民族来说,发展出“人死精气归于天,肉归于土”[16]的信仰是千年不变的。而考察滇西北的历史,当可发现这种信仰在历史上不但没有被削弱,反而有增强的趋势。《文化》曾引用清代余庆远“人死无棺,生无服,延喇嘛卜其死之日,或案之乔木食鸟,或投之水食鱼,或焚与火,骨弃不收”[2]的论述,进而推论出当时该区域已经没有了土葬。这种推论在逻辑上难以成立。佛教入主滇西北以后是否能够对土葬打击得如此彻底?暂且不说这种与生俱来的土葬信仰难以改变,仅从“清代以降,地方官府曾接到了大量藏民联名一起控告喇嘛的诉状,甚至出现300个藏民联名起来控诉归化寺的官司”[1](P194-195),这一事例就清楚表明佛教教义并非当地藏民信仰的全部。所以土火二次葬产生的真正原因在于农业民族对土葬形成的依赖情结与当地土地的贫瘠这一矛盾相互作用的结果。此论点可参阅笔者早些时候在《经济文化类型视野下的藏区土葬习俗解读——以德钦县羊拉的土葬为例》[17]一文中所作的论述。由于金沙江下游土地贫瘠,大部分农作物两年三熟,土地是该区最珍贵的资源。至今在当地,可以随处看见人们在河谷周围的山坡上不断开荒,生人与死人夺地矛盾突出。当农业民族形成的泥土情节与土地稀缺出现矛盾时,藏传佛教销毁尸骨的主张为解决矛盾找到了出路。

总而言之,笔者认为,奔子栏一带的丧葬文化是基于自身“长时段”的地理环境而“生”成的。他们以这一套丧葬文化模式为中心,并与古老的羌文化、藏文化、汉文化等多个文明中心保持互动,使其各种葬式富有多重色彩(如基于江边的便利捕鱼解决自身的生存,在与苯教文化互动中将水葬作为惩罚手段,在与佛教文化的互动中又将水葬视为“布施”的行为)。