清代山东煤炭资源开发的时空特征及其运销格局

2014-08-27裴广强

裴广强

(中国人民大学 清史研究所,北京 100872)

清代,山东的煤炭资源开发在全国来说居于领先地位。以往学界虽对此有所涉及,但如《中国古代煤炭开发史》、《中国近代煤矿史》、《中国古代矿业开发史》等论著重点阐述全国矿业开发总体进程,但对山东煤炭业发展情况论述则略而不详,研究的相关度较弱。而山东省一些地市编写的矿业史著作,如《枣庄煤矿史》、《枣庄煤矿志》、《淄博煤矿史》等虽对本地的煤炭开发史论述较详,但缺乏对全省煤炭资源开发特征的宏观性分析。再者,煤炭业是近代化过程中的基础性行业,其在经济史研究中占据重要位置。因此,本文尝试在学界以往研究的基础上,对清代山东煤炭资源开发的时空特征与运销格局进行有针对性的探讨,以期求证于方家。

一、煤炭开采的时空特征及产量估计

衡量一地煤炭生产水平的标准关键看开采活动的时空跨度,即持续的时长及涉及的范围。时间长短,可通过以朝代为节点进行考察,但煤炭不像金、银、铜等贵金属矿可以统计具体矿厂(点)数,只能以县为单位作为衡量其开采范围的主要指标。此外,因生产过程中所用工具不同,可将煤矿分为土法、西法两类。土法煤矿指在煤炭开采过程中基本用人力,或使用简单劳动工具协助进行生产的一种煤矿。与此相对应的西法煤矿指在提升、通风、排水三个主要生产环节上使用以蒸汽为动力的提升机、通风机或排水机,而其它生产环节仍然是多靠人力或畜力的煤矿[1]1。清代山东两类煤矿的数量差距明显,时空分布也颇有特点,概述如下:

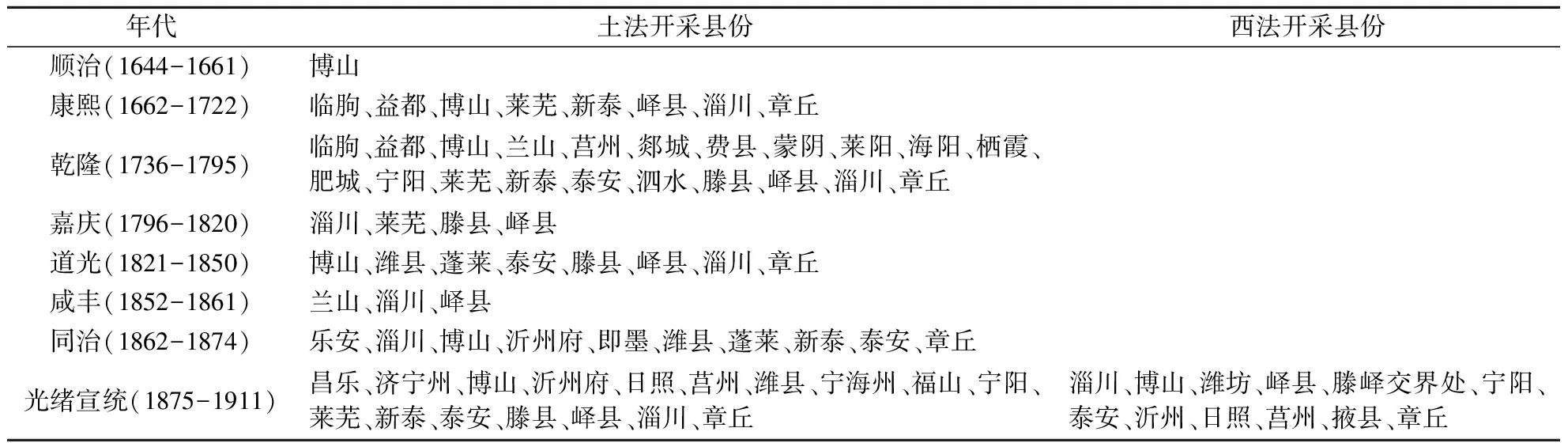

表1 清代山东煤炭开采府县(州)统计

(一)时间分布特征

土法煤矿是清代山东煤炭开采的主要形式。据表1可知,顺治朝时有1个县采用土法采煤,康熙朝有8个县,乾隆朝有21个县,嘉庆朝有4个县,道光朝有8个县,咸丰朝有3个县,同治朝有10个府、县,光绪、宣统朝有17个直隶州、县。其中雍正朝有关山东煤炭开采的记载尚无见诸史籍。总体言之,清代山东煤炭土法开采具有“四起三落”的发展特点,即从顺治朝至康熙朝呈发展态势,雍正朝衰落;乾隆朝迎来发展高潮,嘉庆年间衰落;道光朝再次回升,开采县份增多,但咸丰年间又渐衰落;同治之后达至另一发展高峰。

个别地区,如峄县、博山县、潍县、章丘县的采煤业尤其兴盛,且相对持续时间长。这从相关史料及实地调查的古煤井数目中也能推测出来。乾隆初年,峄县枣庄一带便因长期的采煤作业,导致“混茫开凿地底空,老屋绵亘悬当中”[2]卷二十三。到光绪年间,圆山东西数10里的范围内,竟出现了“几无实地”[2]卷五之景。淄博地区的古煤井数量也多的惊人。当地矿务局曾在1953年和1955年对涉及淄博煤田大部分地区的古井进行了一次普遍调查,发现仍遗存废煤井达3000(余)个,可以估计出属于百年前者尚有1000多个,“像蜂窝状毫无规则地漫布于山岭之间”[3]14。此外,英国驻烟台领事马奇雅木(John Markiiam)于1869年参观了潍县附近的一个煤矿区,看到“矿区在一个宽广的平原上,西南6英里外有些山丘,目前只有10个矿坑在挖掘,但平原上满布旧的矿坑”[4]。像“地底空”及“遍地煤井”之类微观地貌的形成,是短时间内煤炭开采无法达到的。

山东省的西法煤矿始创于光绪年间。光绪六年(1880年)时,峄县中兴煤矿开始采用新式抽水机进行生产,之后此类煤矿不断增多。据表1,淄川、博山、潍坊、峄县、宁阳、泰安、沂州、日照、莒州、莱州、章丘等地都有西法煤矿的建立。综合来看,采用此法进行开采的主要是一些资本较为雄厚、规模较大的煤矿。其中最具代表性者当属中资峄县中兴煤矿及德资德华矿务公司。

中兴煤矿是山东省内第一家近代化的大型煤矿,其由米协麟、戴华藻及峄县士绅于1878年创建。该矿成立之初依靠土法采煤,自1880年始购买4台抽水机[5]181,逐渐向西法煤矿过渡。但因资金匮乏,经营不善,曾一度遭到封禁。1899年时,改组成立华德中兴煤矿公司[6]528。此后几年,矿内开始安装发电机[7],并且有了“起水、提重的小机器”[8]1095。但“汲水虽用机器,而一切工作,挖煤、运煤仍用人力”[9]卷八。据1904年12月的相关调查,发现厂房建筑极简陋,“没有升降机,也没有轨道。……只是普通用绞车和畜力的地方代之以蒸汽力而已”[10]。因此,严格的说,中兴煤矿只能算作半西法煤矿。

相比之下,德华矿务公司的采煤技术要先进的多。该公司由德国政府辅助德华银行于1899年10月在山东成立,其所需机器运自德国,且基本全部采用西法开采。如下属的坊子矿区在1905年时即已“开用洗煤机器”,且“亚细亚东方仅有此一部机器”,“每点钟可洗煤150吨”。到1907年,除洗煤机外,坊子煤矿还装有“分煤块大小之机器”、“压煤机器、风筒”等各种机器,并建有煤砖厂。潍县的安呢煤井“所用器具一半用电力作工,现正装配”。淄川矿区“第二煤井业已兴工,器具亦已配好”[11]56-57。整个德占煤田,俨然一机器轰鸣的大工业区,其机械化程度远超中兴煤矿及一般小矿。

(二)空间分布特征

清代山东土法煤矿的分布范围十分广泛,具体包括济南府属的章丘、淄川、济阳3县,青州府属的博山、益都、临朐、昌乐4县,兖州府属的峄县、滕县、泗水3县,泰安府属的泰安、莱芜、新泰、宁阳、肥城5县,沂州府属的兰山、郯城、费县、莒州、蒙阴、日照6县(州),登州府属的蓬莱、福山、栖霞、宁海州、莱阳、海阳6县(州),青州府属的潍县、即墨、胶州3县(州),莱州府属掖县及济宁州,共计8府32县(州),几占清代山东县级政区总数的三分之一。

西法煤矿的开办地区虽也有10余县(州),但与土法煤矿相比,其范围相对有限。具体来说,西法煤矿主要集中在胶济铁路沿线的淄川、博山、潍坊,当时筹划建设的胶沂济铁路沿线的沂州、莒州、泰安、章丘以及大运河沿岸的峄县、滕县等地。这些地区交通便捷,煤炭资源丰富且开采历史悠久,风气也较为开放,易于引进西法采煤技术。而其它交通落后的山地、丘陵地区则难有西法煤矿的建立。

清末,西法煤矿依靠其政治背景和经济实力,不时调整矿区范围,受此影响,土法煤矿的分布范围也发生了不同程度的变化。以德华矿务公司为例,1900年签订的《华德矿务章程》规定,公司矿区包含胶济线、张博支线、津浦线(自济南起所经山东省内段)和胶沂济线(从青岛经沂州至津浦线济南以南段)沿线地区。1904年11月,德国驻华公使制定的《矿务续章》明确规定:从青岛经潍坊、张店至济南的胶济线和张博支线沿线30里内,只准德方用机器开采;在德方开矿15里之内,不准华方开采,华方已开之矿亦得一律停止[3]42。到1907年,德华矿务公司还迫使山东路矿局与之订立了《关于淄川附近土法开采协议书》,规定在红线界以外的罗村、牟村、河东等地允许华民开采,而在红线界以内的地区除可在小窎桥南山一带“按现有规模的机器任意经营矿业,但不得超过六处”外,其余全予禁止[12]365。1910年11月,山东地方政府遣派代表向德驻济南副领事提出交还除坊子、马庄(即淄川)、金岭镇三矿山以外的其它矿权。经反复商讨,双方议定淄川矿场南境“由大奎山起,斜线经龙口镇西北,至淄川东境止。所有矿地,亦让归华商自由开办”[13]1317。次年7 月24日,中德双方代表签订了《收回山东各路矿权合同》。德国人虽然放弃了铁路沿线的大片矿区,但在坊子、淄川、金岭镇矿区有很大扩张,总面积达1229平方公里,并规定在矿区30公里内已开之华矿一律停止,全属德华矿务公司所有[3]47。德国人屡次要求清政府封禁博山、淄川、潍县三处新开土窑[14],致使上述三地土法煤矿的生存空间被迫收缩,原在淄川矿区内分布的近千个井口被全部关闭。另外,峄县中兴煤矿成立后,也曾做出“公司井口百里内不得再用机器采煤,10里内不许民人用土法取煤”[15]的规定。

值得一提的是,限于某些地区特定的煤层地质条件,一些土法煤矿已“不自觉”的运用了西法排水技术,这可看做是“变相的”西法煤矿的扩展。比如靠近峄县中兴煤矿的“枣庄郭里集、大小甘林等处,煤苗一脉相连,一处提水,四路干涸”,因此常有民人俟中兴煤矿抽水作业后,“即旁开一井,坐享其利”[16]。淄川煤矿亦曾发生类此事件,于是不得不规定:“凡民井出煤百筐,须以四成缴官,以资津贴”[7]。

(三)产量估计

清代,山东某些地区的土法煤矿产量较大。乾嘉时期,峄县1年内“连樯北上”的漕船载煤“数百万石”,自不说销于省内的煤炭数量。“县内大族,如梁氏、崔氏、宋氏,以炭故皆起家,与王侯埒富”[2]卷七。咸丰七年(1857)八月,京师制钱局决定改建炉房,“添铸铁制钱”,特令“山东巡抚照直隶官办煤炭之例,迅即提款,派员赶办焦子炭800万斤,解交京局”[18]卷二三三。焦炭需“以煤炭炼成,约四斛炼一斛”[19]。按照10升为斗,5斗为斛,且1升合1市斤,1斤约合现在1.2斤[20]的比例计算,“赶办焦子炭800万斤”约用煤3840万斤,合19200吨。这在当时不是一个小数目,可反映山东土法煤矿的产量之大。此外,据李希霍芬调查,同治年间沂州府有两个地方开采煤炭,“每天采煤约1万斤”;博山县福山村也有两个地方出炭,“一个坑每天出煤400筐(每筐300斤),合80吨;另一个坑每天出煤300筐,合60吨”。他进而估计博山县每年出煤15万吨[21]159。据蒂姆·赖特计算,到1896年时中国大矿煤的总产量还没有超过50万吨[22]15。可见当时博山煤的产量应该算是很高的了。光绪以后,山东土法煤矿的产量没有大的提高,仍然维持其百余年前的生产技术,甚至有的地区产量还减少了。据统计,成立于1875年至1911年的11家煤矿,资本总额不过48600元,每日工数不过760人(不包括小新井煤矿和泰兴公司),每年产量不过45906吨,年产值不过62344元[22]383,远不能与西法煤矿相比。

据表2,中兴煤矿自1899年复矿以来到1911年的13年间,煤炭产量较为起伏,产量最多的年份为1909年的163046吨,而最低的年份则为1899年的17229吨,相差近10倍。德华矿务公司自建矿以来,因生产设备先进,故其产量不仅高,且持稳定增长态势。坊子煤矿自1902年到1911年的10年间,产量由9178吨增长到205185吨,平均每年增长约213%;淄川煤矿自1906年到1911年的6年间,产量由14646.5吨增长到283208.5吨,平均每年增长约183%。就山东省来说,德华矿务公司的产量比所有民营煤矿产量的总和还要多。例如1910年德华矿务公司的产量是43.1万多吨,而山东所有民营煤矿的产量只有39.5万吨,只有1912年和1913年其总产量才稍微超过德华矿务公司[23]10。

表2 德华矿务公司及中兴煤矿产量(1899—1911) 单位:吨

二、煤炭运销的地理格局

山东煤炭资源及清代煤矿时空分布的不平衡性直接决定了运销环节的必不可少。具体而言,煤炭的运输方式分3种:传统陆运、水运及铁路运输,不同的运输方式涵盖的销售范围又有所不同。

(一)传统陆运

传统陆路运煤全靠人力推送或牲畜牵引,这在水运不便的地区是唯一的运输方式。道光年间,山东阳信县知县恩福“所畜骡马”就用于“拉载漕米、煤炭”[24]卷一九一。李希霍芬在博山矿区内调查时发现博山煤的“运输工具几乎全为手车”,仅在1小时内“装载煤的小车就有65辆”[21]157。陆运速度缓慢,且运价高昂。正所谓“以人力负载一日能运几何?即以驼马装载而草料人工一一加算,则其煤价不能廉矣”[25]矿务卷一。同治年间,博山地区“由两人推引的小车载重400斤,运价是每10里200文”,运夫“每天走30至40里,这样就使每人挣到300到400文”[21]157。铁路修筑之前,中兴公司靠商贩承运方式将煤陆运至台儿庄,“车少费重”,遇到雨天道路泥泞,人车行走困难,“常年载运无多”,导致公司煤炭营销业绩大受限制,“煤质虽佳,销运不广”[26] [9]卷八。煤在矿区“每吨一两六钱”,“由农夫牵牛陆运45公里至台儿庄运河”,“费一两”[8]1095,之后才能借助运河行销远处。

受低效陆运方式的影响,煤炭很难成为长途贩运的主要货物,大多在矿区临近县份就近销售。如康熙年间淄川、益都所产之煤,即可在邻近的长山县市场上见到[27]卷四。李希霍芬提到博山出产的块煤和焦炭大部分供应到邻近博山的“山的各支脉之间以及山与大海之间那些居民稠密的平原地带”,很可能包含鲁中山区北部各府县和处于鲁中山区与胶东丘陵之间的胶莱平原地区。沂州府所产煤,除“块煤供应当地”以外,“末煤”则“炼成焦煤,运往东方销售”[21]156、159。这应包括沂州以东的莱州府及登州府地区。光绪年间兖州府邹县所销之煤炭和焦炭“悉仰给于”邻近的滕县[28]。商河每年经商路自济南购进煤数千吨[29]。新泰县所产的煤炭及焦炭除用于本境内居民消费外,还有一部分煤炭运往泰安县销售[19]。齐河县内所销之石炭,由临近的“济南商埠炭行”陆运而来[30]。

对于煤炭输入区而言,其市场上最终销售来自何地之煤,是由各产煤区之间的价格竞争决定的。光绪年间,东昌府高唐州所销之煤有一部分由运夫车运自章丘和淄川[31]。由于受到博山煤的冲击,章丘煤只能在离其很近的济南市场上销售。虽然莱芜也产煤,但博山的煤还是销往该县。究其原因,是因章丘煤在“矿地每斤2.5文(合3.12元1吨),成本较高”,莱芜煤“价格由于起水以及其他困难的缘故”也大为提高,而当时博山煤不仅生产量较大,且价格实惠,“每筐500文(合2.08元1吨)”[21]156、159,即使再加上运费,其最终销售价格仍低于章丘和莱芜出产之煤。烟台未开埠以前,博山、淄川出产的煤,还有少部分辗转运至登州府的莱阳,除供当地消费外,尚有一部分进行转口贸易[32]。由此可反映博山煤强劲的竞争力。

(二)水路运输

清代山东最重要的通航河道是京杭运河,其次是小清河和卫运河。与传统陆运方式相比,水运具有低成本、大批量、远距离的运输优点。因此,充分运用河道进行运输,成为沿河各产煤区销煤的主要方式。

最为典型的当属峄县煤的外运。峄县地理位置优越,“被山带河,南接江淮”,南据京杭运河45公里,水运条件便捷。清前、中期,各省漕船途经峄县大多载煤而去,“当乾、嘉盛时,江浙湖广诸行省漕粮数千艘皆道峄境,北上商旅岁时往返不绝,……而本地所有麦豆及煤炭诸物,亦得善价而行销数千里”。到道光年间,由峄县过境之船仍很多,且“多挟南货以易煤、米”[2]卷七,有的大沙船更将煤炭运往清浦江一带[33]。中兴煤矿创办之后,济宁成为中兴煤的主要集散地,有煤炭商铺六七十家[34]395,依靠各行商辗转贩运四方。1902年时,中兴煤矿已在运河沿岸的台儿庄、杨闸和码头设立了3个分销厂,1905、1906年增设镇江和瓜州分销厂,1909、1910年又增设宿迁、盐城、泥沟、清江等4个分销厂。借助水道,中兴煤矿建立了一个覆盖范围较广的煤炭行销网络,俨然成为“江南销煤之总汇”[7]。另外,光绪年间东平州内所销煤炭也是通过运河河道自“杨家闸、韩庄、济宁等处”运来,“岁销约数10万斤”[35]。德州境内销行的烟煤“由唐山乘火车至天津,又由水(京杭运河)运至州境”,销量比较大,“岁计州城行销不下五、六百吨,柘镇行销不下八、九百吨”[36]。商河每年也有一部分煤通过同样方式由天津运来[29]。

小清河源于历城县黄台桥,先后经过章丘、齐东、青城、邹平、新城、博兴、高苑、乐安等县,至寿光羊角沟入海,水程全长480华里,是一条内通山东腹地,外连渤海诸港的重要水运商路。早在同治年间,博山煤即已“从小清河沿岸的一个码头运煤到沿海岸的一些地点”[21]156销售。到光绪十七年(1891年),河决小清河,小清河道一度受阻停运。次年,清政府根据盛宣怀的建议,疏浚由省城至羊角沟的河道,修筑石门水闸,以调节水量,便利航运。经过3年兴修,小清河全线浚通,成为渤海湾北部诸港通往济南的最短货运商路,民船航运日趋兴盛。寿光县也于羊角沟处徙置南码头,“挖筑高丈余,以避风涛,于是富商大贾以争趋焉”,一时成为山东省继烟台之后的第二大沿海口岸。博山颜神镇之煤自索镇通过小清河道运至羊角沟,再搭乘“海船贩往龙口、烟台各口岸销行”,“每岁约值八、九十万元”[37]。1916年由羊角沟输往烟台、龙口等处的煤炭达3500万斤[38]130。

图1 清代山东煤炭运销图

卫运河在临清与运河汇流,向北直达天津。整个河道水流平缓,除4、5月份枯水期无法航行外,其它时节均能通航,特别是8月丰水期,重载商船及小汽船也能畅通无阻。清末武城县内所销煤炭即通过卫运河由河南“运入本境,每岁约销数百万斤”[39]。光绪年间德州境内亦销售“由河南道口镇水运”而来的砟炭,每年州城销“10余万斤”,柘镇“销7、8万斤”。德州依靠卫运河的水运优势,成为沿线重要的砟炭转运市场。每年转销河北地区的砟炭要“12万斤”,转销临近县份的烟煤多达“500余吨”[38]。

除以上诸河道外,黄河在特定时段内也能起到一定的通航作用。光绪年间,济南府齐河县境内所销之煤,有一部分即由山西通过黄河运来,“岁售本境约800金”[30]。但由于黄河水量不稳,含沙量较大,河面较开阔且事故多发,其运煤功能不可高估。

(三)铁路运输

采用铁路运输的主要是德华矿务公司和中兴煤矿。德国人将山东划为其势力范围之后,便积极策划修筑胶济铁路,该路于1904年竣工通车。借助胶济铁路,淄川、坊子煤矿所产煤炭的销售范围大大拓展,销售量也日益增加。其中坊子矿区在1906年产煤163223吨,其中有10万吨卖与内地华人及铁路公司各车站使用,有36000吨卖与青岛,有23000吨出口[11]56。1910年,坊子煤矿日产煤160吨,全被德人运至青岛,以备军舰之用[40]。到1913年,该公司共产煤613000吨,销于矿区周围、胶济铁路沿线及青岛地区的煤最多,共有268200吨,约占总数的44%;用于战舰及出口的煤亦不少,共有170000吨,约占总数的27.5%[41]235。此外,肥城境内销售的煤炭,“大抵皆有本地坐贾贩自省垣、周村、潍县、青岛等商埠”[42](卷九),可能有一部分借助胶济铁路运输。

迫于市场上德煤的压力,中兴煤矿自复矿以来积极筹划修筑由枣庄到台儿庄的台枣铁路,到1910年4月26日正式开始运行[43]。矿局方面想凭借此铁路达到“令所产之煤悉运台庄,由运河分头运销”[16]的目的。台枣铁路的通车,大大提高了中兴煤的运销能力。据记载,中兴煤矿1912年售煤113871吨、焦14824吨,1913年分别增加到248674吨、29971吨,1914年为290255吨、35707吨[34]258。但由水路至苏皖各地,仍很迟缓。1911年天津至上海的津浦铁路通车,中兴公司遂自筹资金修筑一条临枣支线,与津浦线上的临城站接通。同时,中兴煤矿与津浦路局签订互惠合同,路局方面允许中兴煤以低于一般运价1/4的运费,进入一个北起天津,南至上海的广阔市场。津浦、台枣路通车后,中兴煤沿运河、铁路销售量大增,公司又增设滕县、兖州、泰安、济南、徐州、蚌埠、浦口、江阴、通州等分销厂。从1912 年起,浦口成为中兴煤的重要集散地,煤炭在此装卸后,经由沪宁铁路或长江运到上海。公司除设立浦口分销厂外,还设立了浦口分公司和南京办事处,并在浦口、南京各拥有夏船栈桥式码头1 座。铁路从此取代运河成为中兴煤的主要运输路线,通过该路运销的煤炭每年都有50万吨以上,约占总销售量的2/3以上。

除德华矿务公司和中兴煤矿外,为数众多的土法和西法小矿因本身资本有限,很少有采用铁路运煤的,况且铁路公司及以上两大公司合作垄断煤炭贸易,设定高昂的铁路运费,致使很多小矿受其高价运费限制,发展甚为艰难。

三、结语

清代山东煤炭资源开发时空分布特征的形成,与矿业政策、社会经济发展状况以及晚清政治局势的发展变化有深刻的关联。清初,矿政以禁为主。康熙时,矿禁有些松动,对于地方民众赖以“糊口之资”的小矿,实际上采取默许开采态度[44](卷二五五),但总体上仍以禁为主。随着山东农业、手工业的发展和人口的增长,燃料需求大为增加,到乾隆年间,很多地方已形成“生齿日繁,山林所产樵苏价值倍于往昔,必须煤炭接济”[45](卷三一)的局面。如登州府虽“山场宽广”,但已是“柴薪鲜少”[46]157。栖霞一带山林早已“濯濯矣”,农夫不得已仅靠割取秋雨后之丰草为炊爨之计[47](卷一)。青、莱两府至晚到乾隆二十八年(1763年)时,也已呈现 “柴薪等项不能不日益昂贵”[48](卷一三)的现象。其时,不独山东,很多省份的燃料危机都渐渐凸显。对燃料的强烈需求致使清廷放弃矿禁,以开为主。当时,原籍山东泰安的大学士兼礼部尚书赵国麟便上折言及“泰安、莱芜、宁阳诸郡县悉皆产煤”,奏请开采煤炭[49]。山东巡抚朱定元亦上疏建议在“章邱、淄川、泰安、新泰、莱芜、肥城、宁阳、滕县、峰县、泗水、兰山、郯城、费县、蒙阴、莒州、益都、临朐、博山、莱阳、海阳各州县”[50](卷一二四),领帖开办煤矿,得到乾隆允准。煤炭业进入第一个发展高潮期。到嘉庆元年(1796年),国内爆发白莲教大起义,嘉庆帝认为开矿“聚游手之民,生衅滋事,势所必然。纵使官为经理,尚难约束多人。若听一二商民集众自行开采,其弊将无所不至”[51](卷四三)。矿政又随之趋严。鸦片战争之后,出于开拓利源,“以充国课”的目的,道光帝在二十四年(1844年)降旨各直省重废矿禁,下令除现正开采的矿厂外,“如尚有他矿愿开采者,准照现开各厂一律办理”[50](卷一二四)。山东煤炭开采点较之嘉庆朝增多,渐有复苏迹象。然而经过百余年的开采,各矿区内的浅层煤炭已基本被挖掘殆尽,进一步采煤的难度加大,只能通过挖深井作业取煤,但限于当时技术、设备等原因,无力进行。至咸丰时期,官府开始对煤炭征收关税和厘金,导致煤炭成本和价格被迫提高,销售受到限制。如原本煤炭业兴盛的峄县就因“关税日重”,“厘课多”,导致煤运出境者,“不足以更费”[2](卷七),陷入困境。同治以后,省内生产、生活等方面,尤其是通商口岸新式工厂、蒸汽轮船对煤炭的刺激作用不断增加,使民众扩大了勘煤范围,开采地区不断增多,形成了煤炭资源开采的又一高潮,并一直持续到民国时期。

在煤炭的运输方式上,随着时间的发展,山东逐渐由传统的陆运和依靠大运河、黄河及小清河的水运方式过渡到以铁路运输为主。到20世纪初,已经形成了一个由胶济铁路、张博铁路、津浦铁路、枣台铁路和京杭运河相互衔接的,较为完整的煤炭运输网。借助这一运输网,省内形成了一个较为明显的煤炭销售地理网络:在胶济铁路沿线及东部沿海一带,包括青岛、潍坊、淄博、济南、烟台及其周边地区,主要倾销的是博山、淄川、坊子煤和当地自产之煤。在鲁西南沿运河一带,包括东平、济宁等地,消费的则主要是中兴煤及当地自产之煤。另外,中兴煤也在济南销售,但再往北的则很少。济南一带可以说是华德煤与中兴煤销售范围的分界点。位于胶济铁路及鲁西南平原之间的鲁中山区一带主要行销的则是本地煤。山东西北部的东昌府、武定府及济南府西北部的德州一带主要行销的是河南煤,河北煤和山西煤。

参考文献:

[1] 中国近代煤矿史编写组.中国近代煤矿史[M].北京:煤炭工业出版社,1990.

[2] 光绪峄县志[M].凤凰出版社、上海书店、巴蜀书社,2004.

[3] 淄博矿务局,山东大学.淄博煤矿史[M].济南:山东人民出版社,1986.

[4] John Markiiam,Notes on the Shantung Province, Being A Journey from Chefoo to Tsiuhsien,the City of Mencius”[J].Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, New Series, No.Ⅵ, 1871:6.

[5] 苏任山、学武.“峄县中兴矿局”创办始末[J].山东史志资料,1984(1).

[6] 张玉法.中国现代化的区域研究:山东省(1860—1916)[M].台北:“中央研究院近代史研究所”,1982.

[7] 光绪峄县乡土志[Z].

[8] 汪敬虞.中国近代工业史资料,第1辑上册[M].北京:科学出版社,1957.

[9] (清)朱采:清芬阁集[M].台北:文海出版社,1987.

[10] 捷报[N],1904-12-30.

[11] 汪敬虞.中国近代工业史资料,第2辑上册[M].北京:科学出版社,1957.

[12] 王铁崖.中外旧约章汇编,第2册[M].北京:三联书店,1959.

[13] 山东铁路各线矿权议定划清合同事办理原委,宣统三年闰六月十一日.矿务档·山东[M].台北:“中央研究院近代史研究所”,1960.

[14] 丁文江.外资矿业史资料[M].1929:21-23.

[15] 山东路矿述闻[J].东方杂志,1911(6):143.

[16] 直隶总督裕禄.奏为筹办山东峄县煤矿大概情形事,光绪二十五年十一月十三日[Z].中国第一历史档案馆藏光绪朝朱批奏折.档号:04-01-36-0111-018,微缩号:04-01-36-005-0609.

[17] 益文录[N].1888-11-3.

[18] 文宗实录(四)[M].北京:中华书局,1987.

[19] 新泰县乡土志.光绪三十四年石印本.

[20] 郭松义.清代的量器和量法[J].清史研究通讯1985(1).

[21] 彭泽益.中国近代手工业史资料.第2卷[M].北京:三联书店,1957.

[22] (澳)蒂姆·赖特.中国经济和社会中的煤矿业:1895~1937[M].丁长清,译.北京:东方出版社,1991.

[23] 山东各煤田历年产额估计表,山东矿业报告[M].济南:山东省政府建设厅,1933.

[24] 宣宗实录(三)[M].北京:中华书局,1986.

[25] 宜今室主人.皇朝经济文新编[M].台北:文海出版社,1983.

[26] 张莲芬禀覆直督查勘峄矿筹办情形并绘呈图说文并批,光绪二十五年六月五日[Z].中兴文牍.第1册.无页码.

[27] 康熙长山县志[Z].康熙55年刻本.

[28] 光绪邹县乡土志[Z].光绪33年石印本.

[29] 光绪商河县乡土志[Z].光绪34年刻本.

[30] 光绪齐河县乡土志[Z].石印本.

[31] 光绪高唐州乡土志[M].台北:成文出版社,1968.

[32] 民国莱阳县志[M].台北:成文出版社,1968.

[33] 捷报[N].1887-9-17.

[34] 枣庄矿务局志编委会.枣庄矿务局志[M].北京:煤炭工业出版社,1995.

[35] 光绪东平州乡土志[Z] .光绪33年石印本.

[36] 光绪德州乡土志·商务[Z].抄本.

[37] 民国寿光县乡土志·商务[Z].抄本.

[38] 庄维民.近代山东市场经济的变迁[M].北京:中华书局,2000.

[39] 民国武城县乡土志略·商务[Z].抄本.

[40] 山东矿产(节录)[J].地学杂志,1910(4).

[41] 王守中.德国侵略山东史[M].北京:人民出版社,1988.

[42] 光绪肥城县乡土志[Z].光绪34年石印本.

[43] 山东路矿述闻[J].东方杂志,1910(6).

[44] 清圣祖实录(三)[M].北京:中华书局,1985.

[45] 皇朝文献通考,文渊阁四库全书影印本[M].台北:商务印书馆,1986.

[46] 国立故宫博物院图书文献处文献股.宫中档乾隆朝奏折,第17辑[M].1983.

[47] 乾隆栖霞县志[M].凤凰出版社、上海书店、巴蜀书社,2004.

[48] 道光重修蓬莱县志[M].凤凰出版社、上海书店、巴蜀书社,2004.

[49] (清)赵国麟.奏请开煤矿以裕民用事,朱批奏折[Z].中国第一历史档案馆,档号:04-01-36-0083-026,微缩号:04-01-36-004-0198.

[50] 清史稿[M].北京:中华书局,1985.

[51] 清仁宗实录[M].北京:中华书局,1985.