射击技能教学评价方法研究

2014-08-25杨志国秦斯亮邱晓飞

杨志国,秦斯亮,张 军,邱晓飞

(中国人民武装警察部队学院,河北廊坊 065000)

0 引言

射击技能是警察执勤执法的基本技能,是完成打击犯罪、维护辖区社会安全稳定任务的重要能力支撑。虽然当前的射击教学训练在内容和方法上不断改进完善,但在教学效果的评价方面却一直延用传统的“环数”评价法(即依据弹着环数来评价射击效果)。该方法多用于竞技体育当中,其特点是优先或侧重于对射击准确度(即弹着点与10环靶心的吻合程度)进行评价,而对于另一射击效果指标——射弹密集度却评价不足。射弹密集度是指多个弹着点围绕平均弹着点(散布中心)散布的大小程度,它反映出的是射手在连续射击时,技术状态的稳定性和一致性。对于不规律持续射击、多发速射、双发连击等实战常用射击动作的效果评价而言,射弹密集度这一评价维度不仅不可或缺,而且是不容小觑的。而前述警校目前普遍采用的“环数”评价法当中,射弹密集度评价维度极大地依赖于射击准确度维度的得分。即在射弹密集度相同的情况下,只有当射击准确度较高时(高环数),射弹密集度才会被间接地体现出来。反之,在多发远弹情况下,射击散布的优劣将难以在“环数”成绩上得到有效体现。由此可见,“环数”评价法过于侧重对射击准确度的评价,射弹密集度指标不仅权重不足,且没有被给予相对独立的评价维度,导使评价结果不能全面客观地体现出实战条件下的射效本质。在实战化训练的目标要求下,“环数”评价法作为训练导向的科学性有待进一步考查和验证。

1 “散布域”评价方法的建立

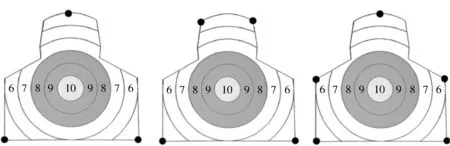

散布域成绩为0分时弹着点分布图

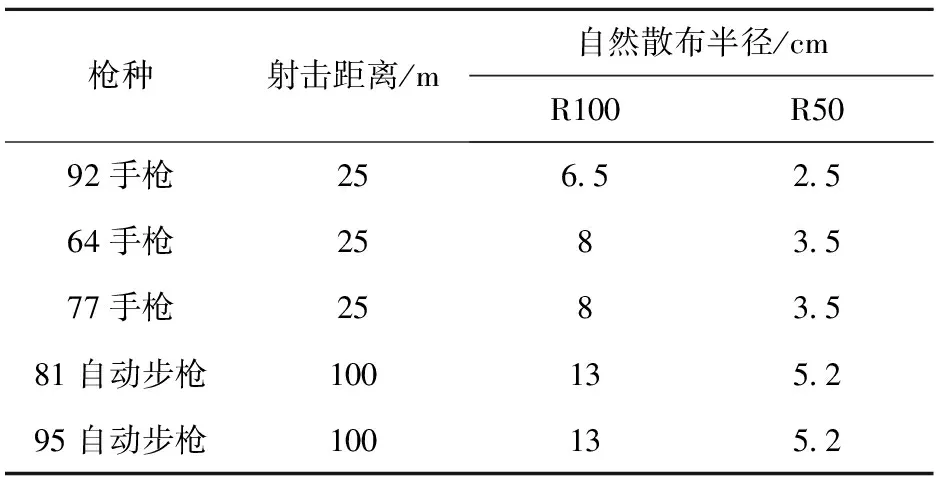

表1 各种枪不同距离上的自然散布区

上述各点分别根据胸环靶上实际坐标求出相应的S值,从而求出对应3种情况下常量k、b的值。从函数结果可以看出,S-G函数是一个递减线性函数,因此,弹着数越多、散布越小,散布域成绩越高。最后,实弹射击成绩采用“环数+散布域”的综合评价方法来进行评价,“环数”和“散布域”各自所占权重将视射手的身份来确定,如对于狙击手“散布域”的权重应大些,对于普通射手两者权重应相当,而对于新射手“环数”的权重应大些。

2 研究方法与控制

2.1 研究方法

本研究主要采用实验对比法、调查法和数理统计法,对现在使用的环数评价法和散布域评价法这两种射效评价方法进行实验比较,对它们的优劣特征进行差异性检验与分析,验证“环数+散布域”这一射效评价方法的合理性。

2.2 实验因素控制

2.2.1 对象的控制

在实验前对被试学员(共30人:27男3女)的射击知识和射击经验情况进行调查。经调查了解,被试学员均为地方应届高中毕业生(非体育特长生),均无射击经验。由于个人兴趣,有3人对于射击知识有粗浅了解,经评估并不影响实验。

2.2.2 教师的控制

被试由同一教师授课,实验前,对教师进行实验目的、实验方法培训。

2.2.3 实验实施阶段的控制

所有被试在教学任务、教学内容、教学方法、场地设备等方面完全相同,均在同一时间段内教学,同为54学时。教学结束后对被试学员进行2次射击技能测试,第1次采用原评价方法(环数评价法),时限3分钟,强调环数,但在实验操作上,同时采用散布域评价法对靶面弹着密集度情况进行打分(被试不知情);第2次采用新的“环数+散布域”的评价方法进行评价,且二者权重各占50%,时限40秒,强调精确性与动作一致性。实验后,对2次(4组)成绩数据进行比对分析。

3 结果与分析

3.1 实验测试数据呈现

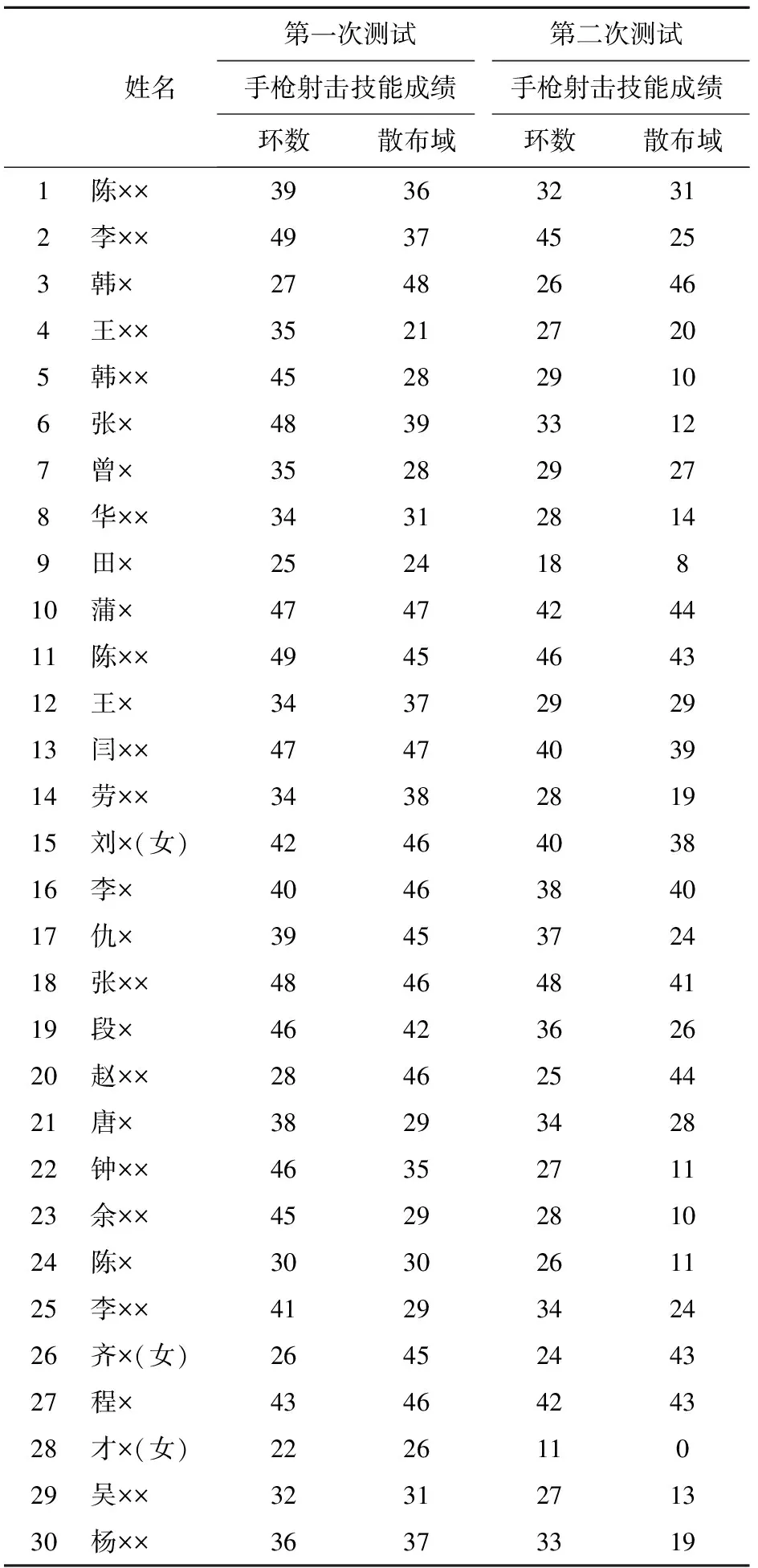

通过近两个月的教学训练,对被试学员的实验测试数据进行统计,结果如表2所示(为了便于说明,本文仅以手枪为例进行数据呈现和分析):

3.2 结果分析

在第一次实弹测试时,告知被试采用环数评价法进行测试并计入成绩。但在实验操作上,同时采用散布域评价法对靶面弹着密集度情况给分(被试不知情)。从表2中可以看出,按照环数评价法,第一次实弹测试时,手枪射击环数在45环(优秀档基值)以上的有10人,优秀率为33.3%。在散布域评价法条件下,手枪射击散布域在45分(优秀档基值)以上的有11人,优秀率为36.6%。对比可见,两种评价方法对优劣成绩都具有区分功能,且优劣比例大体一致。但通过进一步的统计分析不难发现,此两种评价方法之下的成绩优秀区并非完全重合,且未重合部分存在较大差异。如表2所示,环数评价法评定为优秀的被试在散布域评价法条件下却成绩一般(如2号6号,分别49环37分、48环39分),甚至较差(如5号23号,分别45环28分、45环29分);相应地,散布域评价法评价为优秀的(如3号20号26号,分别48分27环、46分28环、45分26环)与环数评价法的优秀标准相差较远。综合以上分析可以发现,两种评价方法在射击效果评价上确实存在着差异。这种差异虽然不是对立性的(两者评定的优秀区有重合的部分),但确实存在着由于各自评定标准侧重点不同所致的明显差异。

表2 射击教学测试成绩统计表

为了进一步探明这两种评价方法对射击效果评定的真实影响,分辨不同评价方法对被试射击技能掌握情况评价结果的可信性、有效性,进一步确定哪种评价方法能够更好地对被试“在近似实战条件下稳定发挥射击技能水平”这一重要实战指标进行准确有效评价,我们对被试进行了第二次实弹测试。第二次测试的射击条件在第一次测试的基础上进行了部分调整:

(1)告知被试采用“环数+散布域”评价法进行测试并计入成绩;

(2)为了贴近实战要求,缩短射击时间,由3分钟调整为40秒。

在对第二次测试成绩进行统计分析的基础上将两次测试结果进行比较分析,发现:

(1)除18号两次测试的环数成绩持平(48环)以外,其它被试无论是环数还是散布域成绩均有不同程度下降,呈现出第二次测试成绩低于第一次测试的趋势,详见表2。

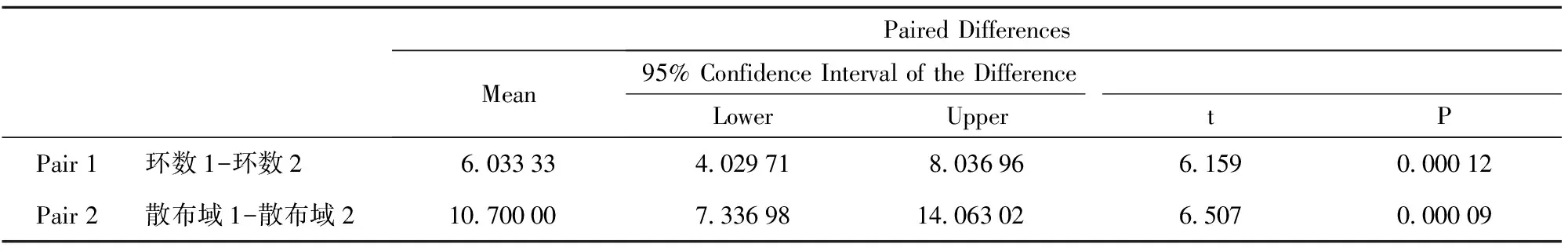

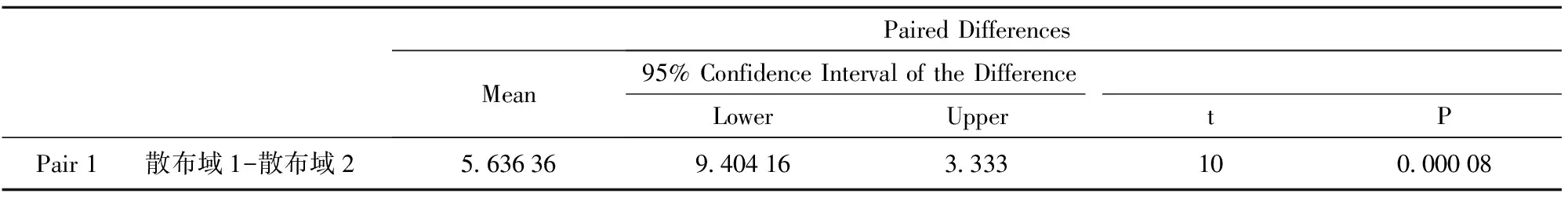

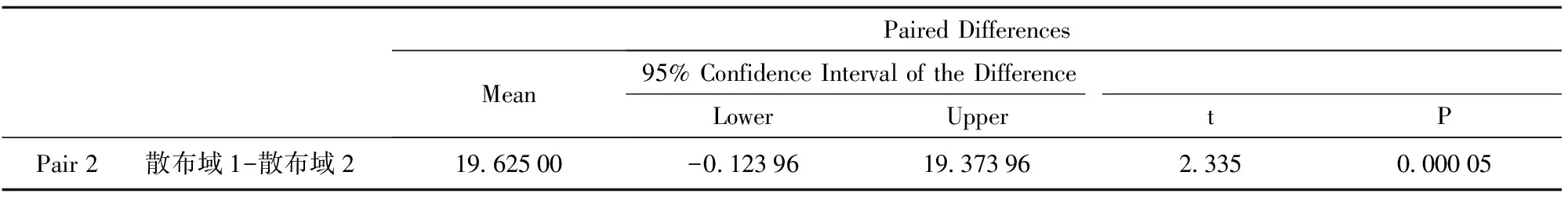

(2)通过差异性分析进一步检验发现,两次测试的环数、散布域差异均达到显著水平,P<0.005(见表3)。而两次测试中散布域下降均值(10.700 00)大于环数下降均值(6.033 33),说明在第二次测试中散布域下降趋势要比环数下降趋势更为明显。

(3)第一次实弹测试中散布域成绩优秀(大于等于45分)的被试(其中包括环数成绩高、低两种情况),在第二次测试中的成绩下降趋势较小,下降均值5.636 36,小于被试总体的散布域下降均值10.700 00(见表4);相反的,第一次测试中环数成绩优秀但散布域成绩不及格(小于30分)的被试在第二次测试中成绩下滑程度明显,尤其是散布域成绩的下降程度尤为突出,下降均值高达19.625 00(见表5),明显大于被试总体的散布域下降均值10.700 00。

表3 两次测试环数、散布域差异性分析

表4 测试一中特定被试群体(散布域≥45)在测试二中散布域成绩下降均值表

表5 测试一中特定被试群体(散布域<30环数≥45)在测试二中散布域成绩下降均值表

以上现象的出现可能是因为,“压缩射击时间”这一干扰因素增加了被试在射击时的心理负荷和完成射击动作的难度,诱发被试出现射击动作变形,进而导致了弹着散布的扩大。这一现象的出现符合第二次测试的设计目的,即通过加入模拟实战干扰因素,对散布域成绩造成一定扰动,来进一步扩大环数、散布域两种评价方法在实战射击效果评价上的差异趋势,以便发现并检验两者的区别。上述对两次测试成绩的分析也确实证明了这种区别:第一次测试中散布域成绩较差的被试(包括环数成绩较高、较低两种情况)在干扰条件下成绩却下降明显,超过被试总体散布域成绩下降的平均水平,被有效地区分了出来。而在环数评价法下,第一次测试中环数成绩较好但散布域成绩较差的被试,在第二次测试中散布域成绩明显下降的情况下,环数成绩的下降幅度却并不显著,未能将在应激条件下射击技能发挥水平波动较大的被试有效地区分出来,对“射击技能稳定性”这一指标的指示作用不强。

4 结论

4.1 环数评价法与散布域评价法在对相同被试的射击效果评价上存在显著差异,两者无法相互代替

环数评价法侧重的是对弹着数量和弹着点距10环中央(目标中心)距离的评价,而散布域评价法侧重的是对弹着数量和弹着点到平均弹着点(散布中心)距离的评价。两种评价方法的意义有交叉,但也有分离,在射击效果的评价上存在较大区别,对射手的射击技能评价方向有显著差异,两种方法不能相互代替,只有配合使用才能更加客观、科学地评价射手的射击技能。

4.2 在对射击动作稳定性的评价上,散布域评价法比环数评价法更为可靠

比较加入应激性干扰条件前后,散布域优秀射手比环数优秀射手的射击效果更稳定,散布域评价法对近似实战条件下技能发挥水平的预测更为可靠,更能够在训练的衔接上实现基础性训练与应用性训练的对接渗透,在实践环节上能更好地贴近实战、贴近一线,有效提高轻武器射击教学的质量和效益,全面培养学员实战中使用枪械的综合素质和能力。

[1]吴保良,等. 中国体育教练员岗位培训教材—射击[M]. 北京:人民体育出版社,1998:344.

[2]于庆金,等. 轻武器射击实用手册[M].北京:解放军出版社,2000:441.

[3]付忆民,等. 轻武器射击[M].北京:解放军出版社,2004:130.

[4]何平. 轻武器射击训练指南[M]. 北京:国防大学出版社,2001:69.