外来资本、私人资本与中国经济增长

2014-08-23盖建飞

盖建飞

一、引言

过去的数十年中,尤其是在经历了计划经济体制的国家,政策制定者们开始更多地依赖外资或私有企业投资来促进经济增长。关于不同经济类型企业的投资与经济增长之间的关系的一个具体命题就是私人投资对经济增长的贡献是否要大于外商直接投资。直观上容易理解,外来资本和国内私人企业不同的生产经营模式将导致它们对地区经济发展的贡献不同。中国要实现经济上的飞速发展,资源如何在不同的经济部门之间实现最优配置是十分值得研究的一个问题,而要对外来资本和私人资本在经济中的比重有科学的把握,就必须首先研究外来资本和私人资本在经济增长中所起的作用。

外商直接投资对东道国经济发展的作用主要有两种:一是直接的产出效应,它通过跨国公司直接的技术转让,与当地企业的前后向关联、示范和模仿效应产生;二是间接的技术外溢效应,即通过人力资本的流动、先进的管理模式和企业精神的引进以及竞争机制等间接途径带动东道国企业的技术进步。外来资本对经济增长的相对表现很大程度上取决于外资技术外溢程度的大小。传统理论认为,发展中国家技术相对落后,可以利用发达国家的跨国企业产生的技术转移和技术外溢效应来加速本国技术进步,从而FDI比内资更能促进本国经济发展。正是基于此种观念,中国各地区长期以来积极通过向外资提供补贴和税收减免等优惠政策来吸引FDI流入[1]。

本文将私人经济定义为除国有经济、集体经济、外资经济、其他经济四个类别以外的经济成分。私人经济的不断发展和壮大在很大程度上解释了后起发达国家和地区经济发展的成功经验。由于中国存在着大量国有资本,私人资本的作用相对特殊,许多地区的迅速发展得益于私人资本的贡献。1953~1978年中国的所有制结构基本上朝着一大二公的方向演进,而自从1978年实施改革开放政策以来,私人经济的比重迅速提高,中国社会生产力、综合国力和人民生活水平的增长速度世界瞩目,非国有经济部门的迅速发展成为我国经济腾飞的新动力。创造了现代经济增长的世界奇迹的日本和作为亚洲四小龙之一的台湾,其现代经济增长过程也都伴随着私人经济的不断发展和壮大。

二、影响因素及其作用机制

本文以人力资本、贸易开放度、研发能力、基础设施水平、金融中介深度等因素代表各地区自身条件,来研究各地区自身因素如何影响外来资本和私人资本对地区经济增长的相对贡献。下面针对各个因素分别通过文献考证和理论分析来阐述其具体的影响机制。

(一)人力资本

FDI并不会自发地产生技术溢出和提高生产率,虽然FDI的存在有知识溢出到当地劳动力的潜在可能,东道国的人力资本水平则决定了它所能吸引到的外商直接投资数量及本地企业所能吸收到的潜在溢出收益。如果东道国经济的人力资本水平较高,就可能吸引大量的技术密集型外资跨国企业,后者将进一步促进当地人力资本的发展。相反,初始条件较差的经济体可能只有较少的FDI流入,且进入的外资企业使用的技术可能偏简单,从而对当地企业技能的发展只有微弱的促进作用。外商直接投资和人力资本以一种复杂的方式相互作用,很可能是高度非线性的。

博伦茨坦等(Borensztein,et al.,1991)[2]将布劳斯姆(Blomstrom,1992)[3]提出的“吸收能力”概念用人力资本存量这一指标进行了具体量化,设计了一个包含东道国的人力资本存量的增长模型。该研究发现,FDI是通过与东道国的人力资本存量结合起来对经济增长产生明显的推动作用的,单纯的FDI流入并不会直接导致技术溢出效应,FDI能否促进东道国技术进步关键在于东道国吸收能力如何。顺着这一思路,科勒(Keller,1996)[4]从反面证实了博伦茨坦(Borensztein)等的观点,即如果东道国缺乏一定的吸收能力(具体化为人力资本存量),FDI的流入并不能直接促进经济增长。

(二)贸易开放度

不同的贸易制度对生产率的影响已被争论了数十年。目前有利的政策结论认为,贸易自由化是通往更快的增长与经济发展的必需步骤。对此的例证之一是,发展中国家正在进行的受国际货币基金和世界银行支援的经济改革计划大多是外向型的。新古典增长理论认为,贸易开放度主要通过贸易带来的规模经济效应、促进资本形成及资源配置效率的提高三个渠道促进经济增长。以罗姆和卢卡斯为代表的新增长理论派则认为,贸易开放度可以加快本国技术进步、提高要素生产率从而促进经济增长。此外,贸易自由化可以促进出口,这对国内市场太小而无法利用规模经济效益的产业来说显得尤其重要。

除了贸易政策对国内工业的预期作用之外,贸易制度可能会影响一国所引入的外国直接投资的数量、性质及其作用的发挥。巴格沃蒂(Bhagwati,1978)[4]认为,出口促进型贸易策略将比进口替代型贸易策略吸引更多的FDI并且促使FDI资源得到更有效的利用,因此贸易自由化将有益于增长和国内企业效率的提高;巴洛和沙拉马丁(Barri and Sala-i-Martin,1995)[5]指出,开放国家有更强的吸收先进国家技术进步的能力。简而言之,自由的贸易环境不仅可以促使投资流向具有相对优势的区域,而且来自国外的竞争会降低个别公司的市场势力并迫使他们节约费用,从而引致较高的生产率和X效率。

(三)研发能力

许多研究致力于考察FDI对东道国研发水平的影响,与此不同的是,本文侧重于研究特定地区自身的R&D水平如何影响外资与私人资本对经济增长贡献的相对大小。知识的积累是经济增长的关键因素之一,而R&D投资或已有技术的扩散都有可能增加知识或技术存量。从计量角度对R&D在经济增长中的作用进行研究始于20世纪60年代早期,均发现R&D对生产率有显著的促进作用。之后随着新经济增长理论的兴起,R&D与生产率之间关系的理论研究框架趋于成熟。

科恩和莱温柴尔(Cohen and Levinthal,1989)[6]指出,企业的研发活动具有提高创新能力和吸收能力的两面性,即研发不仅促进了创新,而且增强了企业识别、吸收和利用外部知识的能力。R&D的这第二种角色对于估量来自外界的技术溢出显得尤为重要,因为外界知识资本的存在并不会自发地对本企业产生技术外溢,而要求接收的企业有吸收和采用技术的能力,所以研发活动能够通过增强企业的吸收能力从而提高技术外溢的发生率。简而言之,研发水平主要通过两种渠道促进生产率的增长:一是通过提供更多新信息而直接提高技术水平;二是通过提高企业的吸收能力从而间接引致更高程度的技术外溢。

(四)基础设施水平

基础设施是一个地区经济发展的必要前提,它通过给某个区域提供有利于企业发展的能源供应、交通运输和邮政电讯服务等条件从而发挥该区域有利于企业投资的其他优势,吸引区域外围企业的进入,改善地区工业布局[7]。东道国较为完善的基础设施状况可以使外资企业有可能快速地将自己的生产经营方式“本地化”,更好地融入到当地经济体系中,从而不仅有利于吸引FDI,而且有助于国内企业吸收外商企业生产过程中采用的先进技术,促进外资企业的技术外溢效应。因此,东道地区自身的基础设施水平会影响外资和私人资本在当地经济发展中的相对表现。

(五)金融中介深度

发展经济学文献一般认为金融深化通过两种途径促进经济增长:第一,金融深化增加资源流动性并减少金融投资的交易成本,从而促进投资;第二,金融深化提高金融资源配置效率及回报率,从而提高生产率。如麦肯能(McKinnon,1973)[8]指出,资本市场缺陷将限制新企业的产生进而限制FDI潜在的技术溢出向现实溢出的转化;格林伍德和琼万卫(Greenwood & Jovanovie,1990)[9]、金和莱维(King & Levine,1993)[10]均认为金融市场的完善可以降低交易成本,确保资本用于高回报率的投资从而促进经济增长;拉扬和钦加莱斯(Rajan&Zingales,1998)[11]认为,金融市场的发展可以降低企业外部融资成本,从而促进企业家的形成和经济增长;贝克、莱维和劳则(Beck,Levine&Loayza,2000)[12]的研究表明,金融系统对生产率和经济增长来说都是至关重要的。

三、指标及数据

为了尽量控制数据敏感性和指标敏感性对实证结论的影响,本文对指标和数据的选取经过了严格的处理。第一,本文所选样本地区为五个省份(江苏、浙江、福建、山东、广东)和一个直辖市上海,统计资料较为全面,基本上没有数据缺失问题;第二,本文在为每个变量选取相应的指标时,均经过全面的文献考证和理论分析,最后选出经济意义上最可行的指标进入回归方程;第三,本文的实证检验严格遵循科学的方法和客观的检验,没有为了回归结果的理想化而对模型作任何主观的调整。

由于中国经济发展实施的是区域不平衡发展战略,各地区经济发展的历史条件存在差异,且为了鼓励沿海发达地区利用区位优势吸引FDI实现率先发展,中央在政策和基础设施建设的投资方面给予沿海发达地区的支持力度和幅度不同于国内其他地区。东部沿海地区存在经济发展的先发区位优势、良好的地理位置、市场规模、集聚经济等,即使其他地区后来有更为改善的基础设施投资,各地区基础设施投资对于外资的吸引程度仍然是不一样的[7]。事实也很好地说明了这一点,中国每年流入的FDI绝大多数集中在东部沿海发达地区,1991~2003年间每年流入中国的FDI中,东部沿海地区至少占86.5%以上[13]。考虑到上述情况,本文研究样本选取的是中国上海、江苏、浙江、福建、山东、广东六个吸引外商直接投资较多的东部沿海地区。

(一)物质资本存量

在研究经济增长、全要素生产率或投资效率时,需要对投入和产出进行准确的计量,尤其是物质资本存量K。本文采用张军等(2004)[14]对中国省际物质资本存量的估算结果,直接获得1994~2000年各省以1952年不变价格计算的资本存量测算值①在各省物质资本存量的数据资料方面得到了复旦大学中国经济研究中心的“中国省际资本存量电子数据库”提供的便利与帮助。,2001~2005年的省际物质资本存量数据亦由张军提供。并根据张军的估算方法,以各省区市1952年的固定资本形成额除以10%作为该省区市的初始资本存量,对各省份采取各自不同的固定资产投资价格指数,按 9.6% 的经济折旧率,根据永续盘存法 Ki,t=Ki,t-1(1 - δi,t)+Ii,t估算得到 2006 ~ 2011 年各省的资本存量(以1952年不变价格计算)。由于本文其余数据均按1994年不变价计算,笔者将1994~2011年各省以1952年不变价计算的资本存量调整为按1994年不变价计算的数值。

(二)人力资本

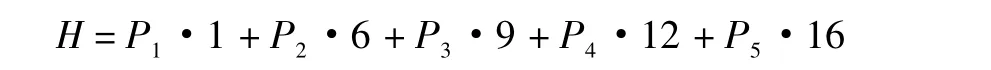

考虑到数据的代表性和可比性,本文采用平均受教育年限法②在采用受教育年限法衡量各省人力资本时,本文暗含的假设是:在某一省份接受教育的人最终成为该省的从业人员。来衡量样本省份的人力资本水平。由于缺乏省际从业人员受教育程度的数据,本文以6岁及6岁以上人口代替从业人员作为目标群体,将受教育程度分为文盲及自学教育、小学、初中、高中、大专及以上五个层次。结合中国教育的具体情况,各学历水平的受教育年限分别取1年③由于文盲及自学教育者有相当部分并非完全没有受过教育,故本文将其教育年限粗略估计为1年。、6年、9年、12年和16年[15]。具体计算公式为:

其中,H为各地区各年度的平均受教育年限,P1、P2、P3、P4、P5分别表示6岁及6岁以上人口中最高教育程度为文盲及自学教育、小学、初中、高中、大专及以上的人口比例,均由《中国统计年鉴》各期提供的原始数据计算而得。由此获得1994~2011年样本地区的人力资本数据。

(三)贸易开放度

尽管对于使用贸易依存度指标来衡量贸易开放度存在较多的争议,包群等(2003)[16]结合国际上对贸易开放度的各种度量方法,选取贸易依存度、实际关税率、黑市交易费用、道拉斯指数、修正的贸易依存度等五种指标分别测算了中国改革开放以来的确贸易开放度及其对经济增长的作用,结果发现只有外贸依存度较好地反映了中国经济开放程度与经济增长之间的关系。本文延用这一做法,采用各省进出口总额与该省国内生产总值的比重④“各地区按经营单位所在地分货物进出口总额”数据来源于《中国统计年鉴》1995-2012各期。作为贸易开放度的衡量指标,其中分别按照1994~2011各年人民币兑美元汇率中间价将以美元统计的进出口总额换算为人民币价值。

(四)研发能力

R&D投入通常被认为是企业创新绩效的一个显著决定因素,由于研发能够创造新的产品和流程,R&D投入多的地区更有可能创新。对于一个地区研发水平的衡量要视具体的研究目的而定。本文以每万人专利国内申请授权数⑤三种专利申请授权数、年末总人口的数据来源于《中国统计年鉴》1995~2012各期。表示的研发产出来度量各样本省份1997~2011年的R&D水平,计算公式为:

每万人三种专利申请授权数=各地区某年度三种专利授权数×2×10000/(该地区当年年末总人口+该地区上年年末总人口)

(五)基础设施水平

张军等(2007)[17]选取了交通基础设施、能源基础设施、通信基础设施、城市基础设施四个指标来衡量中国基础设施水平,并分别从四大指标中选出一个代表性指标进行观察。

笔者结合本文的具体情况,选取样本省份1994~2011年的旅客周转量、货物周转量、邮电业务总量三个指标①原始数据来源于《中国统计年鉴》1995~2012年各期。作为各省基础设施水平的代表性指标。由于这些指标有不同的单位,无法进行简单加总,为了使用一个综合性的指标来衡量各省基础设施建设的状况,本文采用主成分分析法(PCA),借助SPSS软件将三个维度的因素系统降为一个维度。具体方法如下:首先对各指标数据进行无量纲化处理,然后进行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验和巴特利(Bartlett)球形检验,KMO检验的取值为0.512,不小于0.5,表明本数据适合作因子分析;巴特利(Bartlett)球形检验结果Sig.=0.000,亦表明数据适合作因子分析。接着通过主成分分析法提取因子,得到一个主成分因子(因提取的主成分因子只有一个,故未进行旋转),该主成分因子方差贡献率为65.873%,在本文的环境下,其解释力已经足够了。最后将初始因子载荷系数除以相应的相关矩阵特征值平方根,得到主成分系数。根据该主成分系数可将一维的基础设施指标表示如下:

根据此方程即可计算出最终的基础设施数据。

(六)金融中介深度

在研究金融市场对经济增长的作用时,对于金融市场发展程度有多种不同的考察角度。在中国,由于银行等金融中介机构是企业融资的主要渠道,金融中介深度对经济的影响要比股票市场、信贷市场的作用更加突出。张军和金煜(2005)[18]认为,由于中国银行部门存在政策导向的贷款和大量不良资产,相当一部分信贷在政府干预下流向了缺乏效率的国有企业,因此采用全部信贷占GDP的比重作为金融中介深度的测量将趋向于过高估计金融深度,并指出非国有部门贷款比重是衡量中国金融中介深度的较为准确的指标。由于按企业性质分的金融机构贷款余额数据无法获得,他们假设各省配给到国有企业的贷款与该省国有企业的产出成正比,通过回归方法构造出非国有企业的贷款比重。

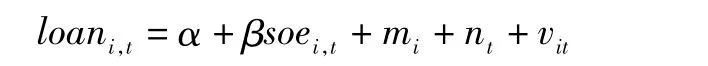

在兼顾中国金融市场的上述特殊性及数据可得性的情况下,本文采取类似于张军和金煜(2005)的方法估算非国有贷款比重,从金融中介深度角度考察金融市场对外资与私人资本在经济增长中的相对优劣的影响。所不同的是,本文假定各省分配到国有企业的贷款与该省国有企业的固定资产投资额占全社会固定资产投资额的比重成正比。考虑到中国存在着国有企业改革的特殊情况,不同年份的国有经济份额呈现显著不同,本文将时期特定效应也纳入回归方程,将回归模型设定如下:

其中,loan是各省金融机构年末人民币各项贷款余额②1 994~2004年各省年末金融机构人民币贷款余额的数据来自《新中国五十五年统计资料汇编》,2005~2011年的数据来自各省统计年鉴。占该省GDP比重,soe是各省国有企业固定资产投资占该省全社会固定资产投资③各省按登记注册类型分的全社会固定资产投资数据来自《中国统计年鉴》1995~2012各期。的比重,分配到非国有部门的贷款比重由截距项α、省份虚拟变量mi(用来控制不同省份非国有经济单位发展水平的差异的影响)、时期特定变量nt(控制不同年份非国有经济单位发展水平的差异的影响)、误差项vit三个部分来衡量。假定待估系数β在不同省份是相同的,并采用面板数据回归的时刻个体固定效应模型进行估计,根据这个回归方程的结果,从金融机构年末贷款余额占GDP的比重中减去回归模型中由国有经济单位固定资产投资比重解释的部分,即可估计出各省1994~2011年的非国有贷款比重[19]。

(七)其他变量的指标

商品零售价格指数、固定资产投资价格指数的数据来源于《中国统计年鉴》各期,每年均采取各个地区不同的价格指数,而非全国统一的价格指数,以使数据更加精确。原始数据为环比指数(上年=100),笔者将其调整为以1994年为基期的定基指数。

各地区生产总值数据来源于《中国统计年鉴》各期,根据各年各地区商品零售价格指数调整为1994年不变价计算的地区生产总值。

各地区年平均就业人员数通过对各地区每年年初(即上一年年末)做从业人员数和该年年末从业人员数求平均值而得,原始数据来源于《中国统计年鉴》各期。

外来资本与私人资本分别使用外资份额和私人资本份额来衡量,前者为每年各地区全社会固定资产投资中由外资经济投资所占的比重,后者为每年各地区全社会固定资产投资中由私人经济投资所占的比重,原始数据来源于《中国统计年鉴》各期。

四、经验分析

本文采用豪斯曼(Hausman)检验判定使用固定效应模型或随机效应模型检验面板数据,从检验结果来看,主要采用固定效应模型(FE)。固定效应模型的面板数据回归方程设定如下:

其中,Yi,t为i地区t年度根据商品零售价格指数调整的地区生产总值(1994年不变价),Li,t为i地区t年度的年平均就业人员数,为i地区t年度全社会固定资产投资中的外资经济投资比重,share2it为i地区t年度全社会固定资产投资中的私人经济投资比重。X为代表地区吸收能力并进而影响外资与私人资本对经济发展贡献的相对优劣的各因素,是由人力资本、经济开放度、研发能力、基础设施水平、金融中介深度五个影响因素组成的向量。各指标的具体采集及计算方法如本文第五部分所述。

Yi,t、Ki,t、Li,t均以对数形式进入回归模型,以反映资本存量与劳动力各自的增长率对经济增长率的作用。外商直接投资对所在地区经济发展的技术外溢效应由于与各地区的吸收能力相关而分别以H×share1、Open×share1、R&D×share1、Infr×share1、Fina×share1五个相乘形式的解释变量进入回归方程;类似地,私人资本对经济发展的贡献由于受到同样的地区自身因素的影响而分别以H×share2、Open×share2、R&D×share2、Infr×share2、Fina×share2五个相乘的解释变量的形式进入回归方程。考察代表各地区自身因素对外来资本与私人资本在经济发展中的贡献的影响时,分析的是各因素分别与share1it、share2it交叉乘积项前面的系数。

采用该模型,本文测算了全部外来资本与私人资本对经济增长贡献的相对大小如何受各地区自身因素的影响,回归分析的结果如表1所示。共有六个回归方程,我们考察的重点是外来资本份额与私人资本份额这两个解释变量对经济增长的影响。第一个方程在不考虑地区自身影响因素的情况下,将外来资本份额和私人资本份额同时作为解释变量,并控制了资本存量和劳动力投入对地区国内生产总值的影响。由方程(1)的回归结果可以看出,所有的解释变量都在1%水平下统计显著,share1前面的系数为0.8783,意味着外来资本份额每增加0.1,就可以使总产出提高8.783%;share2之前的系数为0.4968,意味着私人资本份额每增加0.1,就可以使总产出提高4.968%。此结果说明,外来资本对经济增长的贡献要大于私人资本对经济增长的贡献。

表1 全部外来资本与私人资本的比较被解释变量:地区生产总值的自然对数(1994年不变价)

回归方程(2)将外来资本份额、私人资本份额分别与人力资本这一影响因素相乘进入回归模型,同样控制了资本存量和劳动力投入对地区生产总值的影响。在方程(2)的回归结果中,所有的解释变量都在1%水平下统计显著,H×share1前面的系数为0.1140,表明外来资本份额通过与当地人力资本的相互作用而影响总产出,其交叉乘积值每提高0.1,H×share2就可以使地区生产总值提高1.140%;之前的系数为0.0462,表明私人资本份额也通过与当地人力资本的相互作用而影响总产出,其交叉乘积值每提高0.1,就可以使地区生产总值提高0.462%。可见,在人力资本的影响下,外来资本对经济增长的贡献仍然要大于私人资本对经济增长的贡献。

回归方程(3)在控制了资本存量和劳动力投入对地区生产总值的影响下,将外来资本份额、私人资本份额分别与贸易开放度这一影响因素相乘进入回归模型。在方程(3)的回归结果中,前面的系数为-0.4632且在1%水平下统计显著,意味着外来资本份额通过与当地贸易开放度的相互作用而影响总产出,然而这种相互作用对经济增长的影响是负向的,其交叉乘积值每提高0.1,反而使地区生产总值减少4.632%;Open×share2之前的系数为0.6333且在1%水平下统计显著,意味着私人资本份额也通过与当地贸易开放度相互作用而影响总产出,与前者不同的是,这种相互作用对经济增长的影响是正的,其交叉乘积值每提高0.1,就可以使地区生产总值提高6.333%。可见,在贸易开放度的影响下,外来资本对经济增长的贡献反而下降;而私人资本对经济增长的贡献受到了贸易开放度的促进作用。

回归方程(4)将外来资本份额、私人资本份额分别与研发能力这一影响因素相乘进入回归模型,并同时控制了资本存量和劳动力投入对地区生产总值的影响。从方程(4)的回归结果可以看出,R&D×share1前面的系数为0.2342且在1%水平下统计显著,意味着外来资本份额通过与当地研发能力的相互作用而影响总产出,且这种相互作用对经济增长的影响是正向的,其交叉乘积值每提高0.1,就可以使地区生产总值增加2.342%;R&D×share2之前的系数为0.0009,但不是统计显著的,这意味着私人资本份额并没有通过与当地研发能力相互作用而影响总产出。可见,研发能力只在外来资本对经济增长的贡献起到了促进作用,而没有显著影响私人资本对经济增长的贡献。

回归方程(5)在控制了资本存量和劳动力投入对地区生产总值的影响下,将外来资本份额、私人资本份额分别与基础设施水平这一影响因素相乘进入回归模型。在方程(5)的回归结果中,Infr×share1前面的系数为1.4007且在1%水平下统计显著,表明外来资本份额通过与当地基础设施水平的相互作用而影响总产出,且这种相互作用对经济增长的影响是正向的,其交叉乘积值每提高0.1,可以使地区生产总值增加14.007%;Infr×share2之前的系数为0.1645但没有通过统计显著性检验,表明私人资本份额并没有通过与当地基础设施水平相互作用而影响总产出。可见,地区自身的基础设施水平只在外来资本对当地经济增长的贡献中起到了促进作用,而没有显著影响私人资本对当地经济增长的贡献。

回归方程(6)将外来资本份额、私人资本份额分别与金融中介深度这一影响因素相乘进入回归模型,并同时控制了资本存量和劳动力投入对地区生产总值的影响。由方程(6)的回归结果可知,Fina×share1前面的系数为0.7320且在1%水平下统计显著,表明外来资本份额通过与当地金融中介深度的相互作用而影响总产出,并且这种相互作用对经济增长的影响是正向的,其交叉乘积值每提高0.1,就可以使地区生产总值增加7.320%;Fina×share2之前的系数为0.0190但没有通过统计显著性检验,表明私人资本份额并没有通过与当地金融中介深度的相互作用而影响总产出。可见,地区自身的金融中介深度只对外来资本在当地经济增长的贡献中起到了促进作用,而没有显著影响私人资本对当地经济增长的贡献。

值得注意的是,在上述回归中,贸易开放度Open与外来资本的相互作用对经济增长的影响是负的,即贸易开放度反而不利于外来资本对经济发展作用的发挥。这可能与中国的贸易方式有关。多年来中国发展进出口的主要贸易方式是加工贸易,其局限性主要包括[20]:第一,加工贸易两头在外且出口价格较低,会对一般贸易产生争夺出口市场的冲击;第二,中国的加工出口企业大多以劳动密集型产品的生产为主,所引进的技术并不十分先进,对产业结构优化和基础产业的发展反而不利;第三,中国加工生产水平不高,许多中间投入品依赖进口,产业间关联和带动效应尚不明显。这些因素都可能导致贸易开放度对外资贡献的促进作用为负。

五、结论及政策建议

本文研究了地区自身的因素对中国的外来资本与私人资本在经济增长中的相对贡献大小的影响,在研究过程中参考了国际上近年来针对FDI技术外溢提出的“吸收能力”概念,笔者认为,由于有外资流入的地区自身的吸收能力会对FDI技术外溢产生影响,从而影响FDI对当地经济增长的作用,并进而影响以对当地经济增长的贡献衡量的外资和私人资本的相对优劣。经过文献考证和理论分析后,本文选取了各地区人力资本、贸易开放度、研发能力、基础设施水平、金融中介深度五个因素来考察它们对外来资来与私人资本在经济增长中的相对优劣的影响。为了尽量控制数据敏感性和指标敏感性对实证结论的影响,本文对指标和数据的选取经过了严格的处理。

使用中国6个地区1994~2011年的面板数据进行的经验研究表明,在全部外来资本与私人资本的比较中,人力资本、研发能力、基础设施水平、金融中介深度均与外国资本相互作用而促进后者对经济增长的贡献,而只有人力资本、贸易开放度促进了私人资本对经济增长的贡献,研发能力和金融中介深度对私人资本的贡献没有显著影响。

本文的研究具有重要的政策含义:既然人力资本、研发能力、基础设施水平、金融中介深度等因素均与外国资本相互作用而促进后者对经济增长的贡献,一个地区在注重招商引资的同时,也应当大力促进这些因素的发展。这样才能使外来资本在实际意义上对经济增长发挥优于私人资本的作用,否则经济资源的分配没有必要盲目地向外来资本倾斜。

[1]王红领,李稻葵,冯俊新.FDI与自主研发:基于行业数据的经验研究[J].经济研究,2006(2).

[2]Borensztein E,De Gregorio J D,Lee J-W.How does Foreign Direct Investment Affect Economics Growth[J].Journal of International Economics,1998,45(1):115-135.

[3]Blomstrom M,Sjoholm F.Technology Transfer and Spillovers:Does Local Participation with Multinationals Matter[J].European Economic Review,1999(43):915-923.

[4]Bhagwati J N.Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes[M].New York:Ballinger Publishing,1985.

[5]Barro R J,Sala-I-Martin X.Capital Mobility in Neo-classical Models of Growth[M].American Economic Review,1995,85(1):103 -115.

[6]Cohen W,Levinthal D.Innovation and Learning:the Two Faces of R&D[J].The Economic Journal,1989(99):569 -596.

[7]陈建军,胡晨光.长三角地区基础设施投资与FDI流入关系的实证研究[J].国际贸易问题,2007(11).

[8]Ronald I Mckinnon.Money and Capital in Economic Development[M].Brookings Institution Press,1973.

[9]Greenwood J,Jovanovie B.Financial Development,Growth,and the Distribution of Income[J].Journal of Political Economy,1990(98):1076 - 1107.

[10]King Robert G,Levine R.Finance and Growth:Schumpeter Might Be Right[J].Quarterly Journal of Economics,1993:717 -737.

[11]Raghuram Rajan,Luigi Zingales.Financial Dependence and Growth[J].The American Economic Review,88(3),1993:559 -586.

[12]Beck,Levine,Loayza.Finance and the Sources of Growth[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1 -2):261 -300.

[13]冯毅,孙毅.国有企业、私人企业和外商投资企业——中国投资资金来源与经济增长分析[A]∥民营经济与中国发展国际研讨会论文集[C].北京:北京大学出版社,2006.

[14]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10).

[15]侯风云,范玉波,孙国梁.中国人力资本存量的估计[C].南大商学评论,2005(6).

[16]包群,许和连,赖明勇.贸易开放度与经济增长:理论及中国的经验研究[J].世界经济,2003(2).

[17]张军,高远,傅勇,等.中国为什么拥有了良好的基础设施[J].经济研究,2007(3).

[18]张军,金煜.中国的金融深化和生产率关系的再检测:1987-2001[J].经济研究,2005(11).

[19]李杏.外商直接投资技术外溢吸收能力影响因素研究——基于中国29个地区面板数据分析[J].国际贸易问题,2007(12).

[20]赵奇伟,张诚.金融深化、FDI溢出效应与区域经济增长:基于1997~2004年省际面板数据分析[J].数量经济技术经济研究,2007(6).