理性选择理论:实际的应用与哲学的考评*

2014-08-23张庆熊

张庆熊

[复旦大学,上海 200433]

理性选择(rational choice)理论是西方近来社会科学研究中最热门和最精致的一种方法。它最初用于经济学,其基本构想由奥地利经济学家冯·米塞斯(Ludwig von Mises,1881-1973)提出。摩根斯坦(Oscar Morgenstern,米塞斯的学生)和纽曼(John von Neumann)在《博弈论与经济行为》(The Theory of Games and Economic Behaviour,1944)中根据米塞斯的思路,结合博弈论等数学方法来说明人类经济行为的特点和规律,以期做出定性和定量的分析。在第二次世界大战时期,理性选择理论的研究受到了美国国防部的大力资助,用于战略决策的分析。自20世纪60年代起,理性选择理论成为一种跨学科的研究取向,除经济学和军事学外,也被用到政治学、社会学,甚至宗教等领域中去。它之所以得到这一冠名乃因为它的一个基本前设是,人在选择达到其所偏好的目标的手段时通常是理性的。人与物的一个根本区别是人选择自己所要采取的行动,而物是按照必然的方式来行动。人处在一个不确定的、充满可能性的世界中。人经常要做出选择。我该买哪一种商品?我该选哪一门课?我该找哪一种工作?我要不要买保险?理性选择理论认为,人的理性选择的目标是追求“效用的最大化”(utility-maximization)。理性选择理论运用了博弈论等形式数学的模式,在对社会现象的说明和预言方面实现了一定程度的量化,变得较为精准,在原则上能够被经验检验,从而被认为最符合实证科学的规范。但理性选择理论也受到了责难,被指是一种典型的工具理性,只关注如何用理性的手段达到目的,而不关注目的本身是否合理。下面我将概述它的理论构架和实际应用,并从哲学角度考评它的得失。

一

我们知道人是自由的,人自由地选择其行为。在这种情况下,社会科学的理论如何才能对人的社会行为做出大体准确的预言呢?理性选择理论从如下思路出发解答这个问题。

(1) 偏好的确定

尽管人的目的各不相同,价值观念多种多样,但人还是有偏好的,这些偏好在一定的领域内是较为集中和稳定的。我们可以去做一个问卷调查:你偏好(prefer)什么?你更喜欢(like better)什么?你希望(wish)什么?这时我们往往能够得到一些较为集中的选项。特别是范围和条件相当确定的时候,这种偏好就更加确定。举例来说,当人们到市场上去买商品的时候,大多数人希望买到价廉物美的商品,而商家总是想以最小的成本获取最大的利益。

(2) 博弈

一旦这些偏好确定,我们就需考虑如何做出决策,如何采取最佳的行动方案,达到最好的结果。如何实现自己的利益最大化?如何在竞争中使得对方的得分最低,自己的得分最高?博弈论(theory of game)为行为者(agent)提供做出最佳决策的数学分析模型。理性选择理论依靠博弈论等数学模型进行决策,实现达到目的的手段的合理化。

(3) 竞争中的社会行为

把总体的社会现象视为个体所选择的行为的总和。社会是由个体组成的,每个个体都选择自己的行为,社会的总体现象就是个体所选择的行为的互动的结果。在一个充分竞争的市场中,社会现象有一个向着最佳理性选择的发展趋势,藉此能对一定范围内的社会发展趋势做出预言。换句话说,如果你不能通过理性选择实现自己利益的最大化,你就会被对手击败;人在市场中进行理性选择,而市场竞争又逼着你进行理性选择,市场竞争的结果也造就了人理性选择的取向和本领。

(4) 理想的理论模型

建立一个理想的理论模型,在这个理论模型中,人的偏好、选择的方式、选择的外部环境和条件被设定为“标准型”或“常项”,由此进行数学计算,估算出发展趋势的大致概率。在按照理性选择理论建构的经济学中,“原型经济人”(archetypal economic man)被设定为追求自身利益最大化的人;“原型经济人”是理性的,通过理性的选择获取自己的最大利益。这些理论模型在实际应用中的成功与否取决于其“标准型”或“常项”是否与实际情况相符。

二

我们的决策大致面临三种情况:(1)行为的结果是确定的;(2)行为的结果存在风险,但其概率是已知的;(3)行为的结果是不确定的,其概率也是未知的。对于第一种情况,我们的决策非常容易,我们会选择对我们明显有利的行为。对于第二种情况,我们的选择就要谨慎一些,如果必须做出抉择的话,我们要选择对我们有利的结果概率高的行为。对于第三种情况,也就是所谓“看不清”的情况,我们就要尽可能避免盲动。

然而,社会领域中的大多数情况,是介于第二种和第三种之间,即我们对行为结果的概率也不是完全已知的,而是预估的。说到底,一切社会现象都不是必然确定的,其确定性是相对而言的。我们所能做的是,尽可能把第三种情况化约为第二种情况,即要根据自己的经验和知识来对将要发生的事件的概率做出主观的预估。这些将要发生的事件的概率是影响我们的行为效用的条件。我们主观预估的概率是否接近于实际的概率将直接影响我们行为的效用。这样,行为者的决策取决于两个方面:一是行为者对期望达到的目的的偏爱程度,二是行为者对在某种条件下采取某种行为的效用的信念程度。我们也可以简单地说,前者是行为者的欲望(Desires),后者是行为者的信念(beliefs)。这种信念与欲望之间常常会有很大距离。人不可能随心所欲就达到目的,而不得不理性地计算一下,达到目的的可能性和代价如何。因而,要根据欲望和信念做出取舍。孟子说:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。”这是因为我对熊掌的偏爱程度(欲望)高于鱼。为什么我们现在通常不会想到去吃熊掌呢?因为我们现在吃到熊掌的概率实在太低,所要付出的成本实在太高。这里姑且不论动物保护主义的因素。

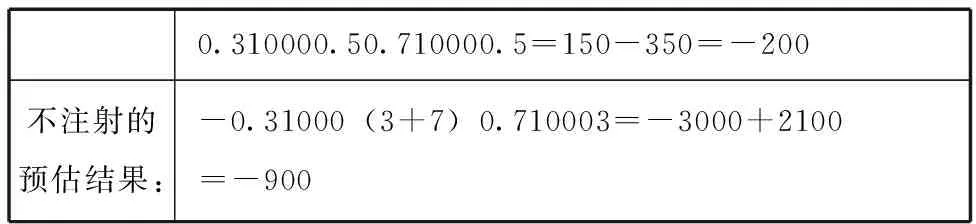

一旦我们知道了自己的偏爱度和成功的概率,我们就能进行计算,决定我们是否值得采取某项行动。为了说明理性选择理论的计算方式,我们举一个简单的例子。一个养鸡户面临禽流感的风险,他考虑是否值得给他所养殖的鸡注射防禽流感疫苗针的措施。假定他养了1000只鸡,原先饲养每只鸡的成本是7元,盈利是3元,注射每针疫苗需要花费0.5元,即要增加0.5元的成本。如果不发生禽流感,注射费用将导致他500元损失,用欲望指数表达就是:-(1000)(0.5);如果发生禽流感,这笔注射费用为正值。如果他不给他饲养的鸡注射防禽流感疫苗针,一旦发生禽流感,他必须杀死这1000只鸡,他的损失是成本加盈利,这将导致他损失1万元,用欲望指数表达就是:-(1000)(3+7);而他原先的盈利预估是每只鸡3元,在不发生禽流感的情况下,欲望指数是:(1000)(3)。假定他预估他的养殖场发生禽流感的概率是30%,不发生的概率则为70%,那么结合欲望指数,就形成如下表格:

发生禽流感不发生禽流感注射(0.3)(1000)(0.5)-(0.7)(1000)(0.5)不注射-(0.3)(1000)(3+7)(0.7)(1000)(3)

我们可以计算一下在上述条件下注射还是不注射的行为所导致的结果:

0.310000.50.710000.5=150-350=-200不注射的预估结果:-0.31000(3+7)0.710003=-3000+2100=-900

由此可见,当禽流感发生的概率是30%时,不注射的损失超过注射导致的成本损失,即要多损失700元。这表明他为他所养殖的鸡注射防禽流感疫苗是值得的。在这一计算中,还未考虑他的养殖场感染禽流感后导致的社会后果。如果预估可能发生的是能感染人的H5N1禽流感病毒,那么就不能只考虑养殖户本身的经济利益,而必须考虑人的生命安全问题。

以上的例子是比较简单的,因为没有考虑行为者之间的互动关系。在社会领域中,行为者之间往往是互动的,当你做出一个决策的时候,对方也会做出相应的决策。因此你在预估行为效用概率时,就要考虑对方所可能采取的决策。举例来说,中国人民银行决定,自2012年7月6日起,金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍。这就是说,各银行在确定存款利率的时候有了一定的自由度。按理说,存款利率低一些,银行得利就多一些。但招商银行等绝大多数中小的银行立即就按照上限确定了一年期存款利率,工商银行等少数几家超大银行仅略低于上限。这是为什么呢?这是因为银行在当前都想尽可能多的招揽客户存款,你如果利息低了一些,别的银行就会以略高于你的利息来吸引顾客的存款了。超大银行的存款利息略低于上限,则因为它们凭借规模和信用等优势。

怎样才能在行为者互动的关系中做出最佳的决策呢?这要根据各种不同的情况来确定。理性选择理论设计了各种典型的博弈游戏,告诉你什么是在这些游戏中的最佳抉择。

囚徒困境是博弈论中最著名的案例,其内容是:两个嫌疑犯(A和B)作案后被警察抓住,但证据有限,于是警察将两人隔离审讯,宣布“坦白从宽,抗拒从严”的政策:如果两人都坦白则各判8 年;如果一人坦白另一人不坦白,坦白的放出去,不坦白的判10年;如果都不坦白则因证据不足各判1年。用上述决策的统计法来计算,总体利益最佳的情况是两人各判1年,即为“-2”;总体利益最差的是两人各判8年,则为“-16”;当一人坦白,另一人不坦白时的总体利益是为“-10”;两个嫌疑犯都为追求自己个人利益的最大化而导致的结果将是总体利益最差的。

在囚徒困境中,个人所做的最优决策对于整体来说并不是效率最大效果最优的,解决的方法就是双方沟通互相信赖并且达成一致,但在这个故事里是不可能的。这个故事虽然简单,但能说明很多问题,甚至能解释“欧债危机”的原因。欧洲国家的政党竞选执政。对于他们赢得选举的最佳办法就是把执政纲领定为既减税又增加医疗、教育等福利,这样绝大多数选民高兴。如果哪个政党不这样做,它就很可能被对手击败。但是减税和增加福利是相互矛盾的,为了实现他们的诺言和继续执政,唯一简单的办法就是增加国债。这就是导致“欧债危机”的根本原因。解决的办法当然是政党与选民之间的沟通,然而由于竞选的关系,选民、各派政党都在追求自己利益的最大化,就使得这种合作成为不可能。

让我们再来考虑一种“比胆量”的撞车游戏。这个游戏的内容是,两辆车相向而行,除非他们当中的一个先离开轨道,否则比赛中的两个车手将因撞车而严重受伤。这个游戏的目的在于测试参与者的胆量,而可能的结果是其中一辆车会采取避开的行动,这样使得游戏的双方都不受伤,但这个行动者将被判定为输了比赛,遭到他人取笑的命运。在现实的政治斗争中,这种比胆色的较量屡见不鲜。1982年9月,号称“铁娘子”的英国首相撒切尔夫人挟马岛战争余威来到北京,与邓小平同志就香港主权问题进行谈判。邓小平同志斩钉截铁地说:“如果到1997年还收不回香港,那就意味着中国政府是晚清政府,中国领导人是李鸿章!”面对撒切尔夫人要以非和平方式保留香港治权的威胁,邓小平同志不紧不慢地说了一句话:“中国人穷是穷一点,但打起仗来是不怕死的。”这句话从一位亲自指挥过淮海战役和下令进行过对越自卫反击战的军委主席口中说出,分量自然不同凡响。撒切尔夫人在最后关头退让了。这个游戏取胜的要点是,清楚地亮出自己拼死一搏的决心,同时把握住对方不敢拼的心理原因。在这个例子中,用民间的话来讲,就是“拼起命来,没钱的不怕有钱的”。

在众多的博弈中,掌握信息,摸清情况是非常重要的。在田忌与齐威王赛马的故事中,田忌只有在掌握了齐威王出马的顺序后,才有可能安排自己出马取胜的顺序。对于对方的决策,有的时候你大致可以预估到,有的时候你要采取试探的办法来确定。因此,在社会领域中,情况的不明不是始终存在的,当对方暴露出他的意图的时候,或当你通过试探摸清对方的意图的时候,你的决策就从概率的未知变为概率的已知了。

三

理性选择方法在社会科学中有诸多应用,特别是在经济领域,成效卓著,这不容否认。然而,它并不是万能的,它的某些理论预设决定了它的局限性。

它的第一个理论预设是“原型经济人”。在此,人被设想为是自私的,理性的人是追求自身利益最大化的人。人是不是永远和处处都是如此的呢?这是不是人的固有的本性呢?从哲学上来考虑,这一点肯定是有争论的。人的自私自利和追求自身利益最大化,是在一定的历史条件下形成的。特别是在资本主义市场经济的环境下,我们确实可以看到,投资者总想取得最大的投资收益回报,而消费者总想购得价廉物美的商品。但是在其他的领域,如在道德领域,人的表现未见得如此。否则利他性就无从谈起。

“原型经济人”的概念容易被普遍化。本来它只是在一定历史条件下和一定范围内的经验观察的结果,但现在随着理性选择方法被普遍采纳,自私自利和追求自身利益最大化就被当作普遍有效的规范来解释人性和人的行为。理性选择理论所设定的有关人的行为方式就被视为普遍有效的定理,甚至被当作一条“先验”的规律。 “原型经济人”就被当作 “标准型”或“常态型”的人,那些“利他性”的人和行为就被认为是反常的和非理性的。“原型经济人”的概念被普遍滥用,显然不利于人的道德意识的培养。在社会科学中,有一些人企图把理性选择的模式运用到宗教、道德、社会学等领域中去,其产生的副作用不容忽视。

理性选择理论的思考方式是工具理性的思考方式。它不考虑人的生活的目的和意义,只考虑如何达到目的的最佳手段。人本来应被视为目的,现在却仅仅被视为手段,仅仅成了可资利用的“人力资源”。他人只被用来作为实现自己的目的的手段时才有意义。各种各样的社会组织都成了一种支配的体系,服从工具理性的安排。社团组织中的任何人,在这种机制的支配下,不得不学习从他们自身的背景出发来“玩这个游戏”,要不然就被驱逐出局。人就被“物化”和“工具化”了,人生就失去了任何崇高的意义,人无时无刻不处在一种互相敌对的紧张状态中。

理性选择理论是一种“方法论的个人主义”。该理论把社会视为个人选择的行为的总和。它忽视了个人的选择是在一定的社会制度和结构中的选择。个人选择的方式和余地受制于社会的制度和结构。个人的选择或许能决定个人自己的利弊,但不能改变社会整体的状况。要改善社会中大多数人的利益,还需要从社会整体的结构功能出发。因此结构功能主义的社会理论批评理性选择理论为“方法论的个人主义”。

我从哲学的角度批评了理性选择理论的局限性,并不是旨在说明这种理论一无是处,而是想提请大家注意不要把该理论的某些“预设”绝对化,要认识到这种方法只是在一定范围内有效的,要不时地反思它可能导致的不良后果。