北方农牧交错带变迁与范围判定研究

2014-08-22郝强乌兰图雅

郝强 乌兰图雅

(内蒙古师范大学 地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022)

农牧交错带又被称之为“生态脆弱带”[1]、“生态危急带”和“生态环境敏感带”等[2]。它包含的地域范围很广,是农牧业交汇过渡的地带,我国生态环境和地域经济的一个重要分界地段。中国北方农牧交错带面积大、农牧交错特征明显、生态破坏也较严重。同时,也是保护我国华北平原,京津地区的重要生态屏障带,引起了国内许多学者的关注与研究。

一、农牧交错带定义

1953年,赵松乔[3]从经济地理专业的角度首次提出“农牧过渡地带”这一概念,他明确指出当时的察北、察盟和锡盟是一个农牧过渡地带。研究区从外长城到已有的集约农业地带向北递变,依次为粗放农业区、定牧区、定牧游牧过渡区,至游牧区,年降水量400 mm左右。

1958年,周立三、吴传钧等[4]将“农牧过渡地带”正式定义为“农牧交错带”,认为中国存在着东西方向过渡的农牧交错带,从而在赵松乔认识的基础上,将农牧交错带的认识由北方延伸到西南地带。

1988年李世奎等[5]、1999年王静爱[6]从中国农业气候角度出发来定义,认为农牧交错带为我国北方东部农业区与北方西部干旱农牧业区的生态过渡带,即年平均降水量大致250 mm~500 mm范围内的半干旱地区,这是我国农业生产条件最为苛刻、生产力最低的区域。

1999年程序[7]、2002年赵哈林等[8]、2003年吴贵蜀[9]和2008年刘军会、高吉喜[10]不仅从农业气候条件出发,而且从产业经营的角度来定义农牧交错带,认为是我国种植业和草地畜牧业交错的过渡地带,农业和牧业的产值比重大致相等的“半农半牧区”,是一个独特重要的产业界面。程序还特别提出在我国南方,主要在川西、滇北、藏东南地区,农牧过渡带多表现为垂直分布形态。刘军会等指出了过渡带内具有农林牧复合景观格局的特征。

另外,也有一些学者从其他方面如文化历史[11~14]对农牧交错带作了解释,使得农牧交错带概念更加丰富,但都是围绕农业气候条件这个决定性因素来展开的。

笔者在综合建国后相关学者研究的基础上,认为农牧交错带分为狭义与广义两个范畴。狭义的农牧交错带是气候起决定性作用,且易受人类活动影响的生态脆弱地带,是年降雨量在200mm~500mm之间,兼具农牧业生产条件的过渡地带。广义农牧交错带指农业与畜牧业景观共存、镶嵌汇合的区域。

二、农牧交错带的变迁(距今近3000年)

有了人类的生产活动,有了农业畜牧业,才有了农牧交错带这一概念。北方农牧交错带的环境演变是在全球气候变化背景下进行的[15],同时也始终伴随着人类历史活动的影响。

北方农牧交错带的气候,到春秋战国时期(770B.C~公元初)才又开始转暖。农业界限北扩并向西推进到河套地区,农牧界限也深入到原来的西北干旱区[16]。

战国以后所修建起来的长城成为了中原农耕文化与北方游牧文化的分界线,长城沿线地区成为以半农半牧、时农时牧的生产方式为特征的农牧交错带。并随着冷暖、干湿的变动多次进退、交替,一直延续至今。

秦汉以来近2000年农牧交错带气候仍以干湿交替为主导变化规律。但从秦汉开始,人类活动的叠加作用已经显露出来。秦汉大一统时期[17]和隋唐辽金时期,气候暖湿,农业文化强盛发达,农牧交错带界限较现代偏北,气候与人类活动共同影响农牧交错带的边界;明清时期农牧交错带界限长期以长城为界,却主要是由当时政治军事情形所致,人为因素更加凸显;清代中期至民国时期[15],人民由于生活所迫,农耕区域不断向西北扩展,导致了我国农牧交错地区偏离气候影响,使得农业和牧业错位,土地荒漠化、水土流失、沙尘暴问题越来越严重,生态环境受到破坏,时至今日。

通过梳理3000年来多次气候冷暖干湿的变化[18,19]发现:经历了温度的变化导致降水的变化,降水的变化进而导致半农半牧、时农时牧生产方式的转变。历史上农牧交错带地区农耕文化和游牧文化的彼此消长,是被气候条件制约为基础的;而一旦人类政治经济活动超越气候条件的制约,则也会对农牧交错带造成影响。

三、农牧交错带范围判定

(一)农牧交错带空间范围界定

北方农牧交错是我国农业生产的边际区域,鉴于其本身的脆弱性与不稳定性,密切关注我国的生态安全。从20世纪50年代以来引起了很多学者的关注研究。多数学者把农牧交错带的空间范围界定为内蒙古高原东南缘、东北西部半干旱地区和黄土高原北部。

(二)研究方法

早期多为定性研究,技术水平有限,主要采用实地考察、统计资料分析等传统方法,如赵松乔、周立三的研究就是采用这些方法;随着信息技术的发展,遥感技术、地理信息系统、模型分析逐渐成为农牧交错带的重要研究方法。

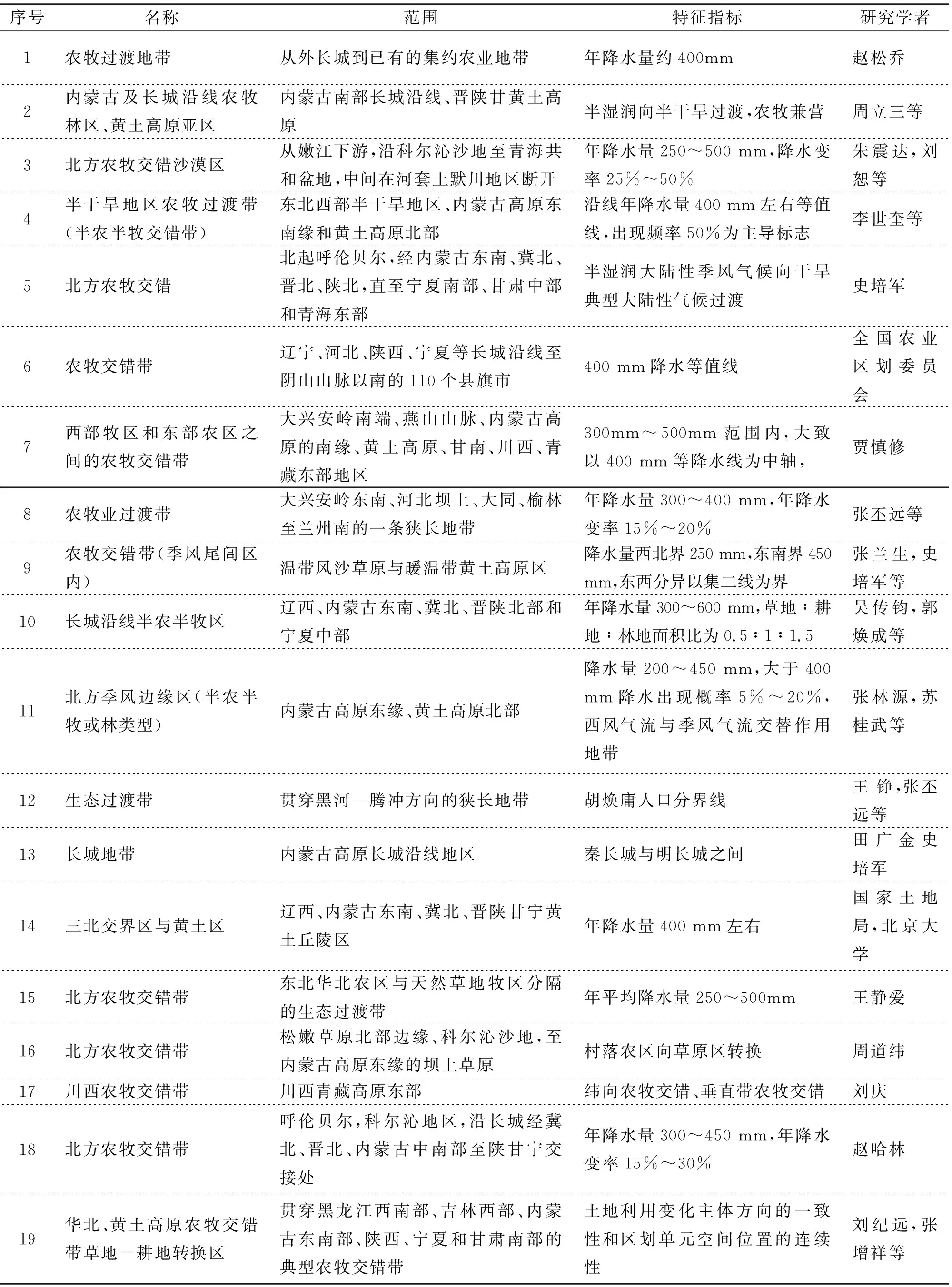

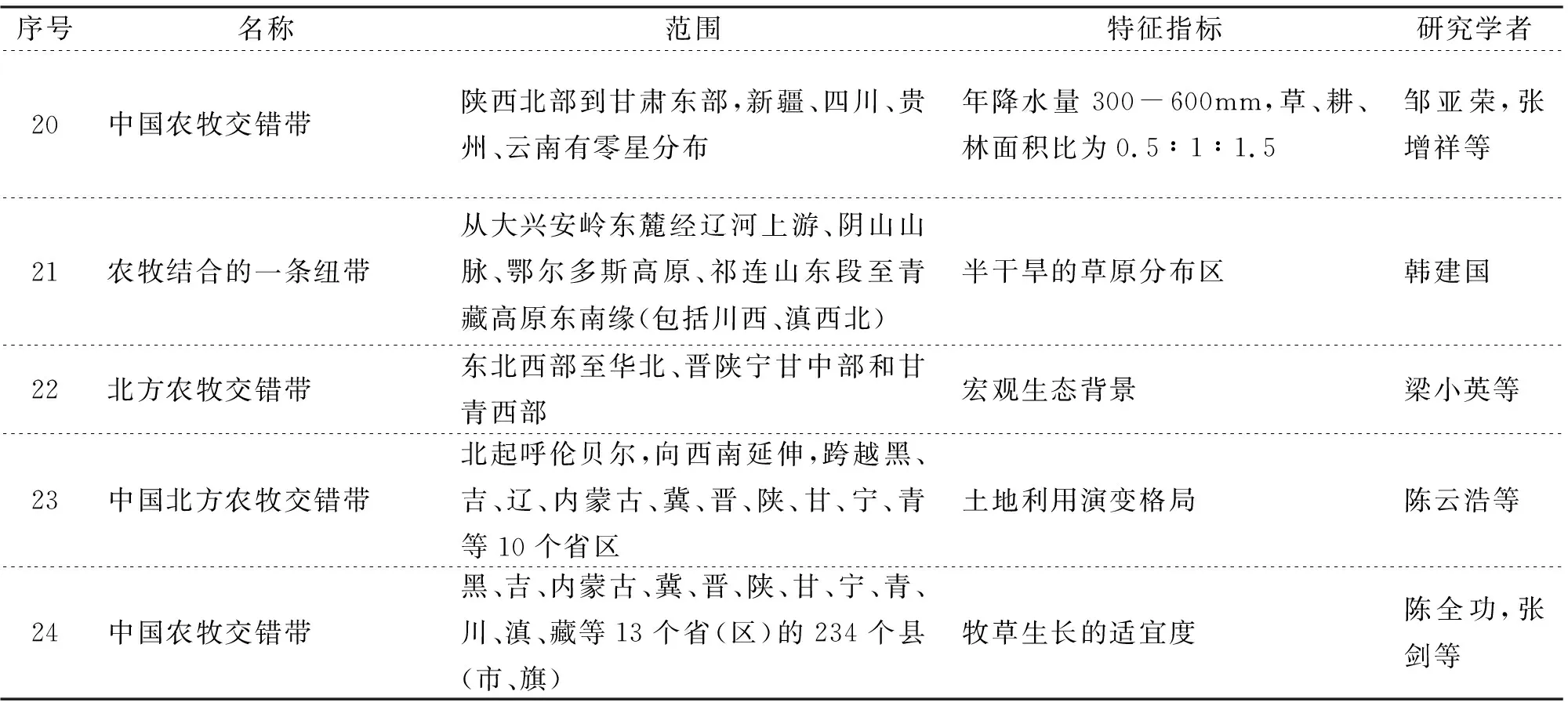

1988年王静爱[6]通过遥感技术,对农牧交错带中的农区与牧区的分异进行分析;2005年张汉雄等[20]运用SD数学模型,对长城沿线农牧交错带生态环境评估;2006年梁小英[21]等基于地理信息系统与遥感技术对北方农牧交错带宏观生态背景分异进行研究。笔者现将众多学者从各自研究角度对中国农牧交错带的概念、范围及特征的研究,整理为以下24种代表性的认识,见表1。

表1 现有农牧交错带界定指标比较

序号名称范围特征指标研究学者20中国农牧交错带陕西北部到甘肃东部,新疆、四川、贵州、云南有零星分布年降水量300-600mm,草、耕、林面积比为0.5∶1∶1.5邹亚荣,张增祥等21农牧结合的一条纽带从大兴安岭东麓经辽河上游、阴山山脉、鄂尔多斯高原、祁连山东段至青藏高原东南缘(包括川西、滇西北)半干旱的草原分布区韩建国22北方农牧交错带东北西部至华北、晋陕宁甘中部和甘青西部宏观生态背景梁小英等23中国北方农牧交错带北起呼伦贝尔,向西南延伸,跨越黑、吉、辽、内蒙古、冀、晋、陕、甘、宁、青等10个省区土地利用演变格局陈云浩等24中国农牧交错带黑、吉、内蒙古、冀、晋、陕、甘、宁、青、川、滇、藏等13个省(区)的234个县(市、旗)牧草生长的适宜度陈全功,张剑等

虽然众多学者对中国北方农牧交错带范围和划分指标的认识各有差异,但对北方农牧交错带界定的认识是一致的,农牧交错带都属于半干旱地区,以内蒙古高原东南边缘和黄土高原北部为核心区域。

四、结论

第一,针对中国北方农牧交错带,目前尚无一个被所有学者共同认可的文字概念,但对其核心涵义理解是一致的,开展研究工作也是对核心涵义的不断补充完善。

第二,中国北方农牧交错带是受自然因素(尤其是温度与降水)影响,再加上人类活动的影响,经过长期演变,使农牧交错带形成现在的空间分布格局。

第三,我国北方农牧交错带地区,生态环境具有脆弱性和不稳定性,纵观可查到的历史阶段,受气候变化影响一直在发生着演变。而由于人类活动的影响叠加,生态风险增强,使得其生态系统脆弱性与不稳定性表现得更为明显。

第四,通过50多年来众多学者对农牧交错带范围界定的梳理结论,可以看出中国北方农牧交错带的范围逐渐扩大,且中国的西南也存在农牧交错带。

第五,农牧交错带的变化,首先是气候因素变化带来的变化,其次是人类活动的影响。对农牧交错带研究认识的变化,是随着众学科融合,以系统思维方法研究,学者的视野不断扩大而变化的。对于农牧交错带的客观存在及其变化的研究结果,还存在很多不尽如人意的地方,仍有进一步探讨研究的前景。

参考文献:

[1]牛文元.生态环境脆弱带Ecotone的基础判定[J].生态学报,1989(2).

[2]赵松乔.内蒙古东、中部半干旱区——一个危急的环境变迁[J].干旱区资源与环境,1991(2).

[3]赵松乔.察北、察盟及锡盟——一个农牧过渡地区经济地理调查[J].地理学报,1953(1).

[4]周立三,吴传钧,赵桥松.甘青农牧交错地区农业区划初步研究[M].北京:科学出版社,1958.

[5]李世奎,侯光良,欧阳海,等.中国农业气候资源和农业气候区划[M].北京:科学出版社,1988.

[6]王静爱,徐霞,刘培芳.中国北方农牧交错带土地利用与人口负荷研究[J].资源科学,1999(5).

[7]程序.农牧交错带研究中的生态学前沿问题[J].资源科学,1999(5).

[8]赵哈林,赵学勇,张铜会,等.北方农牧交错带的地理界定及其生态问题[J].地球科学进展,2002(5).

[9]吴贵蜀.农牧交错带的研究现状及进展[J].四川师范大学学报(自然科学版),2003(1).

[10]刘军会,高吉喜,韩永伟,等.北方农牧交错带可持续发展战略与对策[J].中国发展,2008(2).

[11]吴于廑.世界历史上的游牧世界与农耕世界[J].云南社会科学,1983(1).

[12]潘玉君.中国历史上农牧冲突的地理解释[J].齐齐哈尔师范学院学报(哲社版),1994(1).

[13]童恩正.中国北方与南方古代文明发展轨迹之异同[J].中国社会科学,1994(5).

[14]郭声波.四川历史农业地理[M].成都:四川人民出版社,1993.

[15]刘清泗.中国北方农牧交错带全新世环境演变与全球变化[J].北京师范大学学报(自然科学版),1994(4).

[16]樊志民.中国古代农业区划研究[J].中国农史,1991(1).

[17]侯甬坚.区域历史地理的空间发展过程[M].西安:陕西人民教育出版社,1995.

[18]竺可桢.中国近五千年气候变迁的初步研究[J].中国科学,1973(2).

[19]姚檀栋,杨志红,皇翠兰,等.近2ka来高分辨率的连续气候环境变化记录——古里雅冰芯近2ka记录初步研究[J].科学通报,1996(12).

[20]张汉雄,张兴昌,邵明安.长城沿线农牧交错带生态环境恢复重建SD模型研究[J].中国生态农业学报,2005(1).

[21]梁小英,陈正江,陈海.基于GIS与RS的北方农牧交错带宏观生态背景分异研究[J].水土保持通报,2006(1).

[22]朱震达,刘恕.中国北方地区沙漠化过程及其治理区划[M].北京:中国林业出版社,1981.

[23]朱震达,刘恕,杨有林.试论中国北方农牧交错地区沙漠化土地整治的可能性和现实性[J].中国科学,1984(3).