技术创新语境下的“示范”:阶段、项目与工具

2014-08-22苏竣张汉威

苏竣,张汉威

(清华大学 公共管理学院,北京 100084)

一、引言

“忽如一夜春风来,示范项目遍地开”。近年来,各种各样的示范项目突然成为科技计划中的明星项目乃至旗舰项目,政府资助示范工程也成为体现政府意志、推动科技进步、促进经济增长的一件“利器”。仅2009年,我国有关部门就启动了支持节能与新能源汽车的“十城千辆”示范推广工程,支持半导体照明技术的“十城万盏”示范城市方案,支持光伏发电技术的“金太阳”示范工程,特别是“十城千辆”工程已被国际公认为世界上最大规模的新能源汽车示范推广行动,也是有史以来规模最大的国家财政补贴示范推广项目。

在过去的三十年里,无论是在学界、商界还是在政界,对于示范的研究都很匮乏。在学术界,据美国《Energy Policy》一篇文章统计,只有不超过六篇的文章集中讨论示范项目的作用和理论[1]。在企业里,示范项目中的过程性文档亦很少,示范的过程和结果很少被正式地记录下来,特别是当对一项新技术或方法的测试已经失败的时候[2];对于政府,科技主管官员们往往更多地将关注的重点集中在供给侧——资助R&D和需求侧——刺激市场。由于研究资料的匮乏,数十年来示范项目很少见诸研究报告和学术论文,也正因此,示范这一阶段被称为“不确定的中间地带”(uncertain middle)[3]。

但近一两年来,越来越多的学者开始关注和研究示范,越来越多的企业参与到示范工程中,政府也越来越深地介入到技术创新的示范阶段。这反映了当前科技政策界对技术创新手段的再认识。对我国而言,政府发起示范工程、资助示范工程、干预示范工程,有助于促进产业发展,有助于加强企业的技术创新主体地位,有助于更好地释放市场活力,更好地发挥市场机制作用。而政府在示范工程中所展示的“组合式”政策工具,也为建设国家现代治理体系提供了有益而珍贵的探索性尝试。

二、理论基础:示范的缘起与发展

从理论的视角来审视技术创新语境下的示范历史,可以得出一个有趣而重要的论断:示范检验了政府与市场的关系,反映了政府治理的理念,体现出政府干预的策略。在技术创新的历史上有两个非常著名的重要事件,其一是1882年,托马斯﹒爱迪生(Thomas Edison)应著名银行家摩根的邀约在其位于麦迪逊大街的豪宅中展示了一项新的发明——白炽灯,这项示范减少了投资者、使用者和立法者的不确定性,也促成了电灯公司的开办,这就是通用电气公司(GE)的前身。其二是1834年,美国国会拨款3万美元资助萨缪尔﹒摩尔斯(Samuel Morse),以支持其在华盛顿和巴尔的摩之间建设一条全程64公里的电报线路[4]。1844年5月24日,摩尔斯在国会大厦利用电报机成功实现了两地信号传送,揭开了人类通信史上新的一页。

这两次久远的展示活动是现代示范项目的雏形,它们本质的区别在于资助的来源不同。爱迪生的白炽灯示范资助方是私有部门——银行家摩根,而摩尔斯的电报机示范资助方是公共部门——美国国会,这应该是世界上最早的公共部门资助的示范项目。在很长的一段时期内,示范被认为是产业界自己的事情,然而自第二次世界大战以来,各个国家和地区越来越重视科学技术在经济社会发展中的地位和作用,纷纷制定积极的R&D政策,并将触角扩展到了示范这个阶段。

美国联邦政府对于示范项目不同时期的态度颇耐人寻味。卡特政府的任期之内及之前,联邦机构在教育、航天、职业康复、工商业、卫生和能源领域广泛使用示范这一手段。联邦资助的示范在政府间技术转移方面扮演了重要的角色,这也代表了一种合作关系:中央政府机构和地方公共组织共同识别和利用技术创新,以解决一些重要的社会问题[5]。在19世纪七十年代末,政府资助的示范项目被认为是许多联邦机构研究与开发(R&D)活动重要且正当的元素,这一时期的示范项目占到了民用研发经费的10%左右[6],自此示范的地位和影响达到了历史的顶峰。然而里根政府上台之后,奉行取消管制(deregulation)的理念,显著减少了示范这类可能被视为扭曲自由市场的活动[6],带来了长达三十年的“低谷”。示范项目跌宕起伏的发展历程背后是政府与市场关系的意识形态之争,有学者认为示范是对政府介入民用技术的传统态度的一种严重且欠考虑的偏离[7]。传统的态度认为联邦政府不应该成为一个“产品说客”(product advocacy lobbyist),因此如果没有被明确认可的战略需要,政府机构的R&D应该限制在解决技术未知难题的范畴中,这种工作应该是探索性和多样性的[4]。正如Chertow的解释:二战之后美国科技政策在政府角色上的摇摆更像是民主党人和共和党人之间的拔河比赛(tug-of-war)[8],民主党奉行的是政府积极干预经济和社会的理念,而共和党则坚持发挥市场这一“看不见的手”的作用。

三、传统视角下的“示范”

示范通常被使用的是其政治涵义,例如深圳等四个特区在社会主义市场经济体制的建立过程中起到了重要的示范作用,“一国两制”的探索更是堪称和平统一事业的成功示范。在技术创新语境中,示范可能是一个阶段,也可能是一个项目。

(一)技术创新的示范阶段

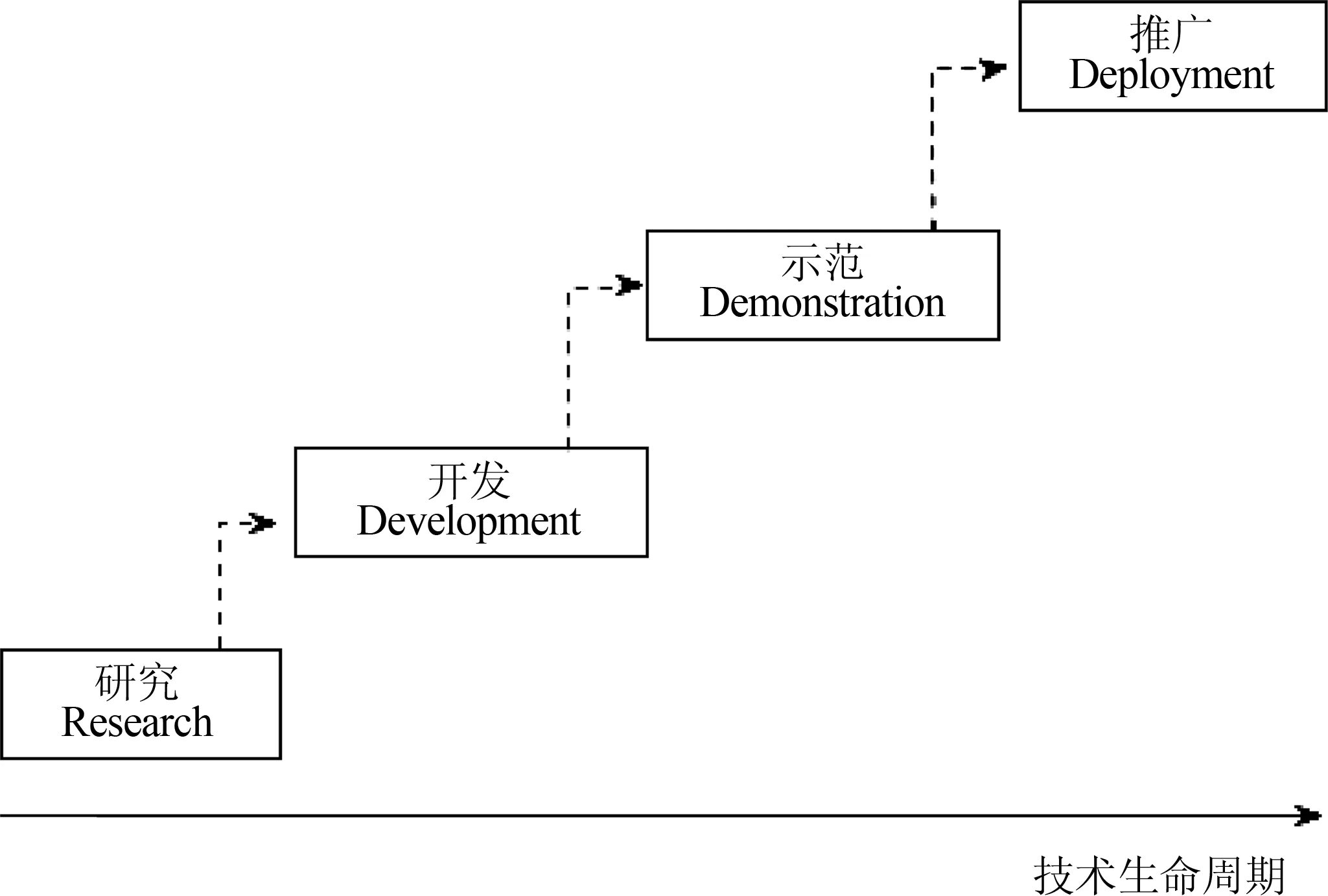

从“阶段论”的视角来看示范,示范是技术创新周期中的一个重要而特殊的阶段。有的学者认为示范项目通常处于技术开发的晚期或商业化部署中未经测试的阶段[4],有的学者认为示范是市场开发的一个步骤,属于整体营销计划的一个组成部分[6],更有学者认为这是在加速复杂大系统创新过程中一个不确定的中间阶段[3]。虽然对于示范到底属于技术开发阶段还是市场开发步骤,学者们莫衷一是,但有一点是公认的:示范是连结技术开发与市场扩散之间的一个特殊阶段。也正因此,以美国总统科技顾问、白宫科技政策办公室主任John P. Holdren为首的美国总统科技政策顾问委员会(PCAST)认为完整的技术创新过程应该包括研究(research)、开发(development)、示范(demonstration)和推广(deployment)四个阶段[14],不同的阶段有着不同的技术创新特点和规律,这一论断可以粗浅却清晰地判定示范所处的特殊阶段及其特殊作用:一种连结研发和推广,能够引起市场需求的技术推动,这一特殊的阶段可以用“预览”(preview)一词来准确而传神地命名[9]。

图1 示范在技术生命周期中所处的阶段资料来源:苏竣. 公共科技政策导论 北京: 科学出版社, 2014.[M].

(二)技术创新的示范项目

从“项目论”的视角来看示范,美国国会技术评估办公室(OTA)曾指出“示范是一个项目,包含一项在真实环境下全规模或接近全规模(at or near full scale)的创新项目”[10]。英国几位持续关注示范项目的学者Brown、Hendry等人在综述了前人诸多研究之后引用了Lefevre的观点:“简单地说,示范项目试图缩短一个特定技术从开发到原型设计,再到大规模可行性和被工业及商业顾客接受这一过程的时间”[4; 9; 11]。倘若从项目的角度来看示范,还可以分别从项目的目标和项目的功能两个不同的维度,对示范项目作出区分。

从项目的目标维度来研究,示范项目有两个基本的目标:(1)帮助联邦政策制定者决定是否接受一项政策;(2)促进创新的使用。前者称为政策制定示范(policy-fomulating demonstrations),后者称为政策执行示范(policy-implementating demonstrations)[10]。美国国会技术评估办公室(OTA)指出:这两种类型的示范的共同特点是产生信息用于决策,但两类示范所产生信息的内容和面向对象不同,政策执行示范的面向对象主要是非联邦层面、更侧重于技术的决策者,产生的信息内容主要是技术的可行性、可靠性、产品的成本、需求等,而政策制定示范的面向对象主要是联邦层面,更侧重于政策的决策者,产生的信息内容主要是技术可预期的经济、环境和社会影响,意外结果,在管理和政策上的可行性等。需要指出的是,对于政策制定示范而言,与创新缺陷有关的消极信息也是一种重要的产出。因为这些示范发生在对一系列政策的承诺之前,因此消极的信息可以用来支持摒弃这些政策的决定[10]。

从项目的功能维度来研究,示范项目划分为试验性示范和典范性示范两种类别。美国能源部的报告对二者作出了详细的阐述:试验性示范是一项由投资者承担的测试,首要用于(向他们自己)示范一项在实验室条件下已经得到验证的技术在操作环境下以合适的规模是否切实可行,它首要目的在于解决或确认一个结果。典范性示范是一项由倡议者策划的有形展示,向潜在的使用者、投资者、管制者和其他人示范一项技术的效用,这些人也许并不熟悉该领域,但他们的支持对接受的过程却必不可少,从这个意义来看,其首要目的在于说服[12]。

美国能源部将典范性的示范称为商业性示范(commercial demonstration),将试验性的示范称为技术性示范(technical demonstration)。并对这两者做出了区分[12],如表1所示。

表1 典范性示范与试验性示范的区别

资料来源:DOE(1978)

事实上,试验性示范的核心功能在于“检测”,检测一项技术在操作条件下的可使用性,旨在使新技术、产品、过程和系统的学习效应最大化,而典范性示范的核心功能在于“展示”,展示一项技术创新对潜在接受者的效用,向他们证明技术的可信性,减少利益相关方的反对,识别制度障碍来发现需要政府干预的问题[5; 13]。笔者通过对我国“十城千辆”新能源汽车示范推广工程的研究[14],在“检测”与“展示”之外,挖掘出了示范的两个底层功能机理:“学习”和“沟通”。在示范项目中,不仅存在传统意义上的“干中学”(learning by doing),还有“用中学”(learning by using),“互动中学”(learning by interacting),甚至还有“从学习中学”,不同类型的学习效应使得示范具备了“增长知识”的功能,并能够通过用户的反馈和需求来指导技术研制工作[5]。此外,示范项目为包括政府在内的所有利益相关者提供了一个交流的平台和沟通的渠道,这种沟通既有正式的沟通,也有非正式的沟通,既有强制沟通,也有非强制沟通,利益相关者之间的沟通是示范项目的重要功能,沟通的内容、形式和效果极大地影响了示范项目的成败与否。

(三)技术创新的示范——以“清洁汽车行动”为例

创新的示范并不必然导致一项技术的推广和商业化,一项示范甚至可能导致了对该技术的否定,例如在日本,集中式太阳能热电站的示范导致其最终被放弃[9],但从避免更大损失的意义上说,这是成功的。Magill等学者亦指出对于试验性示范,创新或其组件的失败对发起人和潜在接受者而言,也许是成功的指导[15]。这类看似失败的示范项目,特别是最终被摒弃的技术,对技术创新有着特殊的重要意义。

在我国,“九五”期间,中央政府成立全国清洁汽车协调领导小组,启动“清洁汽车行动”,在取得巨大成就的同时,也暴露了一系列问题。1999年,广州、北京、上海等12个城市被科技部列为清洁汽车行动第一批试点示范城市,开始进行燃气汽车试点示范工作,然而经历十余年的发展,三个城市的LPG(液化石油气)汽车示范推广工作均不同程度地陷入困境。北京拥有的清洁能源汽车总量曾经位居世界各城市首位。然而到了2007年,LPG公交车在北京全部退出使用。在上世纪末本世纪初,上海市曾大力推广LPG车辆,但根据政府有关部门的规划,LPG助动车已于2013年退市。LPG出租车在2006年达到峰值4万辆,占出租车总保有量的90%以上,然而这一数字自2001年以来开始逐年下降,2011年仅有3000余辆,由于种种问题也即将退出交通系统。广州LPG公交车的争议最大,自1999年开始示范以来,争议声一直不绝于耳,经历了公交行业的反弹、市环保局的质疑、专家论证会的分歧、人大代表的质询、国家环保总局的提醒、全国媒体的热炒和全城市民的热议,最终于2012年被市政府以“进一步推广LNG和新能源汽车”的新规定“变相”中止了LPG汽车的示范和推广[14]。

与北上广LPG公交车的失败示范形成鲜明对比的是,贵阳公交的LNG(液化天然气)技术取得了良好的社会效益,废气和污染物的减排量显著。2008年4月,国家科技部认为“此举是引领中国公交业节能减排的成功范例”。全国清洁汽车行动协调领导小组办公室专家组组长王秉刚称其“不仅创了全国第一,也创了世界第一,世界上还没有哪一个城市在液化天然气车辆的推广总量和推广技术上走得如此成功”。贵阳公交的“油改气”技术产生了显著的示范效应,城市客运在用车辆燃油改用液化天然气技术不仅在该公司1200余辆公交车上得到了成功应用,还应用在贵阳当地的出租车上。该公司计划将成熟的“油改气”技术推向市场,成为技术提供商与技术服务商,包括矿山载重汽车等多种柴油汽车,都已进入公司的视野[16],贵州省也计划在省内其它城市推广该项技术[17]。

从以上正反两方面案例可以看出,技术创新的示范并非一帆风顺的坦途,但示范的意义就在于,无论是成功的示范还是失败的示范,都是一种以低成本、小规模、全环境的方式检验和展示了新技术,这对最终的技术创新具有非常重要的探索价值。

四、政策工具视角下的“示范”

当前,在科技创新和产业发展上,“政府之手”与“市场之手”仍存在缺位、错位、越位和不到位的现象,科技创新政策面临一系列挑战。在政策理念方面,一些地方和部门未将市场和企业置于资源配置和产业竞争的主体地位,过多地直接介入微观的发展过程。在政策工具方面,直接的行政指令和手段而非市场工具在科技管理中仍然扮演着主角。在政策过程方面,政策制定的科学性、民主性有待加强。这些无视创新规律的急功近利做法,严重制约了科技创新的发展速度与进步活力[18-19]。面向新时期,中国科技创新活动的现实给我们提出了更为严峻的挑战。其中有两个非常关键的命题,其一来源于国家转型期计划思维和市场机制之间的矛盾,其二来源于科技创新的全球化对国内公共政策提出更高的战略要求,这两个命题构成了当下中国科技政策在国内和国外双重情境下的核心挑战[19]。为此,我们要不断寻求公共政策理念、过程和工具的创新,使之更加适应社会、经济发展的需要,促进国家治理现代化的建设。从理念、过程和工具的角度来看,相比传统的政府手段,示范是一种创新的政策工具,可以更好地界定政府和市场的作用,具有积极的政策意义。

(一)理念的转变:从“偏重两翼”到“抓中间带两头”

在20世纪六七十年代,美国科技政策界曾经有过一场大规模的论战,争论的核心是:到底是科学技术的进步还是市场需求的变化对技术创新的速度和方向产生更大的影响?纯粹的“技术推动”和“需求拉动”学说极大地影响了后世的政府行为。无论是始终青睐于市场经济的资本主义国家,还是曾经偏好计划经济的社会主义国家,均偏重于在“技术推动”和“需求拉动”这两翼来做文章。

然而随着人们对技术创新本质规律的认识,政府和学界均发现,两种学说都有弊端。“技术推动”学说被认为是过分强调了单一的线性创新过程,忽略了后续阶段的反馈和互动作用[20],而这正是解释渐进创新(incremental innovation)的重要因素,“需求拉动”学说被认为无法解释那些引发重大科技革命的不连续的激进创新(radical innovation),往往这些才是历史上最重要的创新[21]。与此相对应的“技术推动”和“需求拉动”政策理念也遭遇了各种诟病。例如国际能源署在一次会议中达成共识:政府应该避免在R&D和推广(deployment)阶段挑选赢家(pick winners),因为政府在R&D方面并不在行,这应该交给产业界和私人部门来进行[22],美国一些保守的智库(例如Cato Institute和Heritage Foundation)特别强烈地主张政府不应该卷入技术选择当中[23]。此外,还有学者以经济学中的“挤出效应”来批评政府对R&D的直接资助,例如有学者认为政府的资助将直接挤出私人的投资[24]。对于“需求拉动”的政策,随着政治传统等意识形态的差异而在不同的国家间有迥异的立场。例如对某种技术的财政补贴可能被认为是对另外一种技术的歧视,这种干扰市场信号的政策工具虽然被奉行积极干预政策的政府经常使用,但却饱受奉行“自由放任”(laissez faire)理念的政府指摘,在他们看来,经济活动应该完全由市场机制来推动,让“看不见的手”来主导资源配置。

既然政府应该更多地把R&D阶段和推广阶段的主导权交给学术共同体、企业和市场,那么政府最应该起作用的应该是处于这二者之间的示范阶段。事实上,示范正是一种引起需求拉动的技术推动[12],可以很好地把技术推动和市场拉动结合起来。示范由于其所处阶段的特殊性,很好地弥补了以上两种政策理念的不足,可以巧妙地起到“抓中间带两头”的特殊作用。

(二)过程的丰富:从“强制性的单一主体”到“协商式的多元主体”

当前,政府在包括科技政策在内的诸多公共政策制定过程中,大多属于“强制性的单一主体”角色,这种决策过程的特点是制定主体是单一的,政府官员“拍板说了算”,听取企业和产业意见不足,制定过程是强制性的,一蹴而就,妥协、协商、探索的空间和余地极小。然而,示范项目的特殊性很好地弥补了上述的不足:

(1)示范是一种妥协的方式。这种妥协可能是技术性的妥协,当一项创新所涉及的不确定性较多时,示范的目的可能需要作出妥协。在这种情况下,潜在的使用者将其视为不可靠的创新,因此在示范的开展过程中需要作出妥协,在技术问题的各种解决方案里选择一种折中的方案[10]。这种妥协也可能是政治性的妥协,提倡彻底变革的团体偏好于大规模的操作性项目,支持维持现状的团体则倾向于不作为,示范则是在彻底的变革提倡者与现状支持者之间一项有吸引力的妥协。虽然妥协本身并不会确定哪种目标将占主导地位,但倘若缺乏妥协,通常将陷入僵局,而示范项目将允许获得一项政策的具体体验来解决这一争端[10]。

(2)示范是一种表达关切的姿态。在美国,当公民遇到困难,政府亦不知如何解决时,示范能够表明政府能够为选民做些什么,表达出一种重要的关切姿态。这种关切的姿态由于与选民或利益集团关心的问题密切相关,因此能够成为重要的标志性行动,往往成为R&D活动中的旗舰项目,帮助政府R&D管理机构获得政治性的支持[10]。

(3)示范是政策的“风向标”。示范项目是以一种相对低的预算成本展示政治主动权(political initiative)的方法[10]。通过示范项目,可以获悉政策变化的先机。这一情形在曾施行计划经济的国家更为普遍,中央政府发起示范项目,往往意味着政府对该技术方案的支持,这种政策风向将带来产业体系和资本市场的一系列相应的变化。

(4)示范是政策的“触发器”。示范能够为支持创新的“倡导联盟”(advocacy coalitions)和早期接受者提供一个焦点(focal point)[11; 25]。这一焦点类似于一种触发的机制,可以帮助政策的推动者迈出第一步,“领进门”并取得立足之地(get a foot in the door),并形成一批支持者[10]。

(5)示范是政策的“减压阀”。当科技主管机构资助或支持某一技术方案,外界也许会产生质疑,这种质疑将给该机构带来压力,这时倘若能开展一个示范项目,展示该技术方案的有效性,将很好地应对质疑,释解压力[10]。

(6)示范是政策的“探路者”。在示范项目的开展过程中,影响技术或产品进入市场的“驱动力”和“障碍物”都会表现得很充分,暴露得很明显,从而为后续的制度变革提供了依据[11; 26]。

(7)示范是政策的“传话筒”。示范项目将提供一个渠道,特定利益团体可以通过它来建立与政府有关部门的对话机制。

可见,示范项目的特殊性使得政策过程的制定主体更为多元,不仅是政府主导,企业和产业也可以参与到政策制定的协商过程中来;制定过程更为科学,政府不再强制性地做出决定,而是通过示范的“风向标”、“触发器”、“减压阀”、“探路者”“传话筒”等功能来试探性地获取信息;制定过程更为民主,政府甚至可以通过示范项目来进行妥协,表达关切。

(三)工具的扩展:从“单件工具”到“工具箱”

早先,一些国家政府运用政策工具往往有较大的随意性,缺乏系统的规划。例如对于某个高新技术产业,科技部门、产业主管部门、财经部门往往各自为政,纷纷出台政策工具来促进产业的发展,然而这些做法习惯于以政府直接投资或财政补贴促进产业发展,围绕产量、产值、增长率等内容的计划性指标盛行,往往带有直接的行政指令特征[19],服务于不同的部门目标,具备不同的政策功能,彼此之间还有相互冲突的情况。

前文已经探讨过,政府最适合干预的阶段既不是R&D,也不是推广和扩散,恰恰在于示范阶段,倘若政府各部门集中在示范阶段发力,有可能解决这一问题。以往,政府更多地把示范项目本身看成是一件单一的政策工具,或者通过检测技术,旨在促进技术的研发,发展出新兴技术的主导设计;或者通过展示,旨在促进技术的扩散,使其更好地符合市场和顾客的需求;或者通过检测和展示,帮助政策制定者做出政策上的决定,这种单一的政策工具政策目标较为笼统、模糊。然而发展到21世纪的今天,政府更多地把示范项目看成是政策舞台(policy arena),在这个舞台上有诸多的政策工具争相竞技,例如在“十城千辆”示范工程中,按照政策的作用面[27]来分,既有供给面政策工具(R&D项目),也有需求面政策工具(财政补贴),还有环境面政策工具(基础设施建设);按照强制程度[28]来分,既有强制性政策工具(认证准入),也有非强制性政策工具(宣传展示),还有混合型政策工具(税收优惠);按照政府资源的角度[29]来分,既有信息类工具(宣传、规划等)、权威(技术标准)、财政(政府采购)、组织(战略技术联盟、公共服务平台)。对比而言,目前政府资助示范项目,大都将其视为一个复合的政策工具的“集合”,或者“工具箱”,工具箱里的每一件“单一”的政策工具都有明确的作用对象和具体的作用目标,这些层次丰富、类型多样的政策工具在示范工程这一舞台上争相竞技,使得政府的政策意图可以得到更好的表达。由于政府作用的阶段比较集中(示范阶段),作用的对象相对明确(示范项目),以往“政出多门”、“神仙打架”的情况也许将得到较好的解决。

(四)作为政策工具的“示范”——以“十城千辆”工程为例

“十城千辆”工程全称为节能与新能源汽车示范推广工程,作为“全国清洁汽车行动”的后续和延伸,缘起于2009年1月,主要由科技部等四部委推动,由试点城市政府负责具体规划与组织实施,整车、关键零部件、基础设施等相关企业积极参与。主要内容是,通过提供财政补贴,计划在10个以上城市,每个城市推出1000辆以上新能源汽车,开展示范运行,旨在考核技术,改进产品,探索商业模式,培育初级市场,完善基础设施,改善产业环境,加快推动节能与新能源汽车科技成果向产业化转化,培育新能源汽车战略性新兴产业。该工程开展五年来,在政府高度重视下,在企业、高等院校、科研院所、社会公众等的积极参与下,该工程在产业带动、节能减排等方面取得了显著的经济效益和社会效益[14]。

尽管该工程在示范推广进度和数量方面并未取得预期的效果,电动汽车的性能也尚未获得市场的完全信任,但从广义上来看,该示范工程可被视为政府干预技术创新的政策工具,在理念、过程和工具的创新方面可圈可点。

从理念创新方面来说,在2009年之前,与大部分高新技术领域类似,我国在新能源汽车领域的投入主要是以科技计划中的课题委托形式为主,偏重于“技术推动”,然而新能源汽车与一般的技术不同,运营牵涉到交通法规、基础设施,量产动辄需要数十亿的资金投入,且市场风险很高。倘若政府仅仅是以“技术推动”的方式来促进该产业的发展,私营部门既没有动力,也没有能力将其产业化。况且,新能源汽车的“主导设计”尚未定型,政府并不是在技术发展阶段“挑选赢家”的最佳角色。因此,政府选择在示范这一阶段切入,确实巧妙地起到“抓中间、带两头”的特殊作用,通过示范工程的带动,在“技术推动”方面以课题资助等方式继续加大投入,在“市场拉动”方面以政府补贴等方式刺激购买需求,取得了较为明显的成效。

从过程创新方面来看,“十城千辆”工程属于示范性质的试点工程,既不是对传统汽车的全面否定,也不是对新能源汽车的全面肯定,某种程度上是一种妥协的方式,表达了政府对该领域的支持,向国内外传递了对新能源汽车的关切,减轻了政府在节能减排方面的政治压力,起到了政策“减压阀”的作用;向市场传递了政府的支持信号,为技术、资本等要素拥有者进军该领域消除了顾虑,起到了政策“风向标”的作用;通过示范让社会各界获得对新能源汽车的体验,获悉新产品在技术、市场和制度方面的现实障碍,起到了政策“探路者”的作用;示范工程类似一个“靶子”,支持者和反对者均可对其发表意见,为政策制定提供了丰富的素材和来源,无形中起到了政策“触发器”的作用;示范工程也是个大舞台,技术专家、汽车厂商等利益相关者可以就示范工程施展才能,发表意见,与政府政策制定者进行充分的交流和沟通,起到了政策“传话筒”的作用。从以上这些角度来看,对示范工程而言,过程的重要性也许远大于结果的重要性,“十城千辆”工程在数据上展示的结果固然不尽如人意,但示范工程中多元的主体和丰富的过程为下一步的技术发展和政策制定提供了非常宝贵的借鉴。

从工具创新方面来看,“十城千辆”工程改变了原有“九龙治水”的局面,科技部、财政部、发改委和工信部四部委牵头成立电动汽车重大项目办公室,集中在示范阶段发力,将该工程视为“政策舞台”,实现了从“单件工具”向“集成的政策工具箱”转变。在供给面有R&D项目投入,政府科技主管部门连续三个“五年计划”部署了涵盖“三纵三横”(“三纵”:混合动力汽车技术、纯电动汽车技术和氢燃料汽车技术;“三横”:多能源动力总成控制系统、电机及驱动系统、电池及电池管理系统)的数以十亿计的R&D项目,在需求面有政府补贴,被纳入国家推荐车型目录的新能源汽车可以获得5万元至60万元不等的财政补贴,也有政府采购,各地政府在公交、邮政、环卫等领域采购了大量的新能源汽车,大力促进了新能源汽车产业的发展;在环境面方面,既有工信部主责的技术标准和认证准入等强制性政策工具、科技部主责的试乘试驾等宣传展示类的非强制性政策工具,也有多部门共同发起的公共服务平台、电动汽车产业联盟等广义上的政策工具。事实上,“十城千辆”示范工程本身可被视为一个集成式的“政策工具箱”。

五、结语

示范项目通常是科技计划中的“旗舰”,是当今世界各主要国家政府贯彻科技政策的重要抓手,也是中国发展进程中常用的策略安排。然而在历史上,示范项目也引致了政府和市场之辨等诸多争议。近年来,示范项目的风起云涌凸显了将技术创新过程中的R&D阶段拓展到R&3D的需要,这也能将原有的技术推动和需求拉动两种学说很好地结合起来。

从“创新的示范”角度审视示范,不仅可以更加清晰地理解示范这一阶段在R&3D(research, development, demonstration, deployment)中“承上启下”的特殊作用,以更全面、更深刻地理解技术创新的本质属性,还可以更加清晰地理解示范项目在技术创新中的“检测”和“展示”作用,尤其是在促进政策制定和促进政策执行中的作用。

从“示范的创新”角度审视示范,可以发现从理念、过程和工具的角度来看,示范是一种创新的政策工具。从理念的角度来看,契合了当下对政府与市场关系的准确定位;从过程的角度来看,示范项目既是一种妥协的方式,也是一种表达关切的姿态,既是政策的“风向标”、“触发器”、“减压阀”、“探路者”、“传话筒”,使得政策制定主体更为多元,制定过程更为民主;从工具的角度来看,各地在实践中将示范项目打包成层次丰富、类型多样的政策组合工具箱,丰富和发展了政策工具的理论。

与早期的示范相对比,示范不仅仅是技术创新的一个阶段,不仅仅是一种与技术创新有关的项目,更是政府推动技术创新的一个重要政策工具和干预手段。政府在示范阶段的干预、对示范项目的干预,将带来政策理念的转变、政策过程的丰富以及政策工具的创新,有助于丰富国家治理体系理论,促进国家治理体系的现代化,使之更好地适应新时期经济、社会的发展。

最后需要指出的是,当前国内对示范工程有蜂拥而上的苗头,一些地方和产业部门出现了好大喜功的行为,这种做法将对示范工程本身以及对示范促进技术创新的作用机制发挥造成损害。事实上,对一项原本很有前景的技术开展了不合适的示范工程,产生了不好的示范结果,将使社会各界丧失对这项技术的信心,最终损害了该技术的商业化前景,这种现象亟需引起学界和有关部门重视。

参考文献:

[1]HARBORNE P, HENDRY C. Pathways to commercial wind power in the US, Europe and Japan: the role of demonstration projects and field trials in the innovation process[J]. Energy Policy, 2009, 37(9): 3580-3595.

[2]HALL J A, FLEISHMAN E. Demonstration as a means to translate conservation science into practice[J]. Conservation Biology, 2010, 24(1): 120-127.

[3]HENDRY C, HARBORNE P, BROWN J. The uncertain middle: innovation lessons for low carbon energy technology from demonstration projects and trials[R]. The Advanced Institute of Management Research, 2010.

[4]LEFEVRE S R. Using demonstration projects to advance innovation in energy[J]. Public Administration Review, 1984, 44(6): 483-490.

[5]MACEY S M, BROWN M A. Demonstrations as a policy instrument with energy technology examples[J]. Science Communication, 1990, 11(3): 219-236.

[6]BROWN M A, LIVESAY H C, LUX D S, et al. Demonstrations: the missing link in government-sponsored energy technology deployment[J]. Technology in Society, 1993, 15(2): 185-205.

[7]EADS G, NELSON R R. Governmental support of advanced civilian technology: power reactors and the supersonic transport[J]. Public Policy, 1971, 19: 403-428.

[8]CHERTOW M R. Accelerating commercialization of environmental technology in the United States: theory and case studies[D]. Yale University, 2000.

[9]BROWN J, HENDRY C. Public demonstration projects and field trials: accelerating commercialisation of sustainable technology in solar photovoltaics[J]. Energy Policy, 2009, 37(7): 2560-2573.

[10]OTA. The role of demonstrations in federal R&D policy[R]. Congress of the United States, Office of Technology Assessment, 1978.

[11]HENDRY C, HARBORNE P, BROWN J. So what do innovating companies really get from publicly funded demonstration projects and trials? innovation lessons from solar photovoltaics and wind[J]. Energy Policy, 2010, 38(8): 4507-4519.

[12]DOE. The demonstration projects as a procedure for accelerating the application of new technology[R]. U. S. Department of Energy, Assistant Secretary for Resource Applications, 1978.

[13]KARLSTR?M M, ANDERSSON B A. Selecting and assessing demonstration projects: the case of fuel cells and hydrogen systems. Manchester: 2003.

[14]张汉威. 从R&D到R&3D:新能源汽车政府示范工程的技术创新机理研究[D]. 北京: 清华大学, 2012.

[15]MAGILL K P, ROGERS E M. Federally sponsored demonstrations of technological innovations[J]. Science Communication, 1981, 3(1): 23-42.

[16]王宁. 贵阳着力打造城市绿色公交体系[N]. 贵州日报, 2010-05-07.

[17]多彩贵州迈进天然气时代[N].贵州日报,2014-01-28.

[18]苏竣. “双手”协调驱动科技创新[N]. 人民日报, 2014-04-28.

[19]苏竣. 公共科技政策导论[M]. 北京: 科学出版社, 2014.

[20]FREEMAN C. The economics of technical change[J]. Cambridge Journal of Economics, 1994, 18(5): 463-514.

[21]MOWERY D, ROSENBERG N. The influence of market demand upon innovation: a critical review of some recent empirical studies[J]. Research Policy, 1979, 8(2): 102-153.

[22]IEA. ETP 2008: technology learning and deployment: workshop on technology learning and deployment[Z]. Paris: International Energy Agency. 2007.

[23]WATSON J. Setting priorities in energy innovation policy: lessons for the UK. Cambridge, Massachusetts: 2008.

[24]GOOLSBEE A. Does government R&D policy mainly benefit scientists and engineers?[J]. American Economic Review, 1998, 88(2): 298-302.

[25]JACOBSSON S, BERGEK A. Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology[J]. Industrial and Corporate Change, 2004, 13(5): 815-849.

[26]KEMP R, SCHOT J, HOOGMA R. Regime shifts to sustainability through processes of niche formation: the approach of strategic niche management[J]. Technology Analysis and Strategic Management, 1998, 10(2): 175-196.

[27]赵筱媛, 苏竣. 基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J]. 科学学研究, 2007, 1: 52-56.

[28]HOWLETT M, RAMESH M. Studying public policy: policy cycles and policy subsystems[M]. Oxford University Press, 1995.

[29]CHRISTOPHER H. The tools of government[M]. Chatham: Chatham House Publishers, 1986.