从合作区到区域合作网络:结构、路径与演进

——来自“9+2”合作区191项府际协议的网络分析

2014-08-22马捷锁利铭陈斌

马捷,锁利铭,陈斌

(1.电子科技大学 经济与管理学院, 成都 四川 611731; 2. 电子科技大学 政治与公共管理学院,成都 四川 611731;

一.引言

中国经济经过三十多年的快速增长,市场化的有序进展和制度的持续创新与资源优势相结合,创造了巨大的财富。2010年中国超越日本,成为世界上仅次于美国的第二大经济体,扣除自然增长因素,2013年我国人均GDP实际增长7.1%,对于一个人口大国而言,这样的成绩是十分优越的。研究者指出地方政府的利益驱动和相互竞争是中国经济增长的动力(周黎安,2004;张晏、龚六堂,2006;付强乔岳,2011)[1-3]。然而,政治锦标赛带来了各种结构性的扭曲导致经济增长背后隐藏巨额交易成本,经济增长和社会和谐面临一系列难题:如城乡收入差距的持续扩大,地区间的市场分割,公共事业的公平缺失等等(王永钦等,2007)[4]。与此同时,面对日益复杂的发展问题,受到能力、资源、责任、目标等因素的约束,单个地方政府已无法解决如环境保护、公共卫生等涉及政治、经济和社会等具有空间外部性的多维问题。另一方面,区域经济一体化的推进产生了对公共服务、公共产品、公共资源的需求冲突。于是,为克服分权体制的弊端,降低交易成本的合作路径正在不同层级全面展开,区域融合的发展格局正在兴起,泛珠三角、长三角、京津冀等多边合作已经成为我国新的经济增长极。根据一项调查,地方政府已经意识到发展中的彼此依赖和联系,导致了更多的横向和区域协作,两个或多个地方政府通过协调合作而不是竞争来寻求区域共赢的理想结果(石亚军,2010)[5]。地方政府之间的区域合作成为解决区域共同问题的政策手段,尤其是经济一体化、产业结构调整以及跨区域的公共物品和服务供给等(杨龙,彭彦强,2009)[6]。

合作区的成立通过制度引导为地方政府间建立互惠共赢的合作关系搭建了基础,但是合作区内地方政府与谁在哪些领域合作,多领域合作带来的网络效应如何成为合作实现的关键,这些都是有待研究的课题。20世纪末,“新区域主义”认识到合作决策的重要性,主张应更关注地方政府行为的灵活性、非正式性和自主性。合作区不仅仅是地方政府个体的集合,更是多重合作关系的集合。按照社会网络的思想,地方政府之间的合作行为是理性决策的结果,地方政府在不同合作领域的决策都是自身利益的驱使下形成自组织的网络关系(Feiock, 2007)[7]。合作网络与合作区的区别在于,合作区是行政指令下的地理单元,如泛珠三角、长三角、京津冀等,而合作网络是嵌套在这些合作区内部,各成员之间自愿结成的关系结构。以泛珠三角区域合作为例,根据《泛珠三角区域合作框架协议》,合作区在基础设施、产业与投资、商务与贸易、旅游、农业、劳务、科教文化、信息化建设、环境保护、卫生防疫等十个领域推进全面合作,因此泛珠三角11个地缘相邻的省区结成了一个合作区,并明确主要的合作领域。但是,具体而言,各个省区之间应该在某个领域开展什么合作活动,建立哪些合作关系并不是行政指令的结果,而是各自的理性选择。嵌套于合作区中的网络关系是地方政府的自组织行为表现。

从合作区到“合作网络”不仅是实践发展的结果,也为既有的府际合作关系的行政途径研究提供了新的视角。地方政府的合作路径选择是解释合作区内部不同领域网络结构的关键,不同的网络结构又能进一步解释地方政府在该领域扮演的角色。对网络关系过程的研究有助于充分了解地方政府合作的行为逻辑,把握不同领域的网络结构,从而有助于我们思考和探索中国进一步深化区域合作和推进区域共赢的方向。

本文剩余部分安排如下, 第二部分是网络治理的结构理论,提出网络治理的三种基本结构模型;第三部分详细考察了“9+2”合作区191项府际协议构建的网络关系,分析了“9+2”各主体这种协议关系网络的发展和分布状况,从而揭示政府间自组织的网络内涵;第四部分剖析了理性的网络成员通过对不同领域的特征分析,选择不同的网络路径最后实现三种网络治理结构的过程;最后第五部分给出本文的结论与启示。

二、网络治理的结构理论

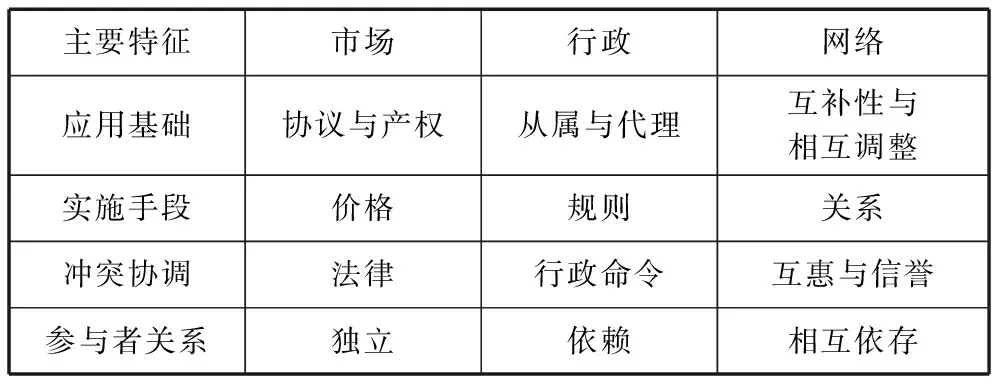

传统的政策科学与组织管理理论中存在政策网络、组织间网络以及管理网络[8],与这些网络强调既有行政管理体系下的管理过程机制不同,网络治理是一种替代或挑战官僚机制与市场机制的新模式,倾向于将网络视为不同部门(行动者)间的合作关系,及其组织间协调模式(Powell 1990)[9],应用于区域问题上则强调将区域作为一个有机整体(Miller,2002)[10],而不再仅仅是地方政府的集合,其目标是在区域层面构建有效的治理体系,在保留地方自治的同时实现区域利益(Frug,2002)[11]。这种治理模式的应用及推广源于社会经济系统的复杂变化带来的难题(Rittel, Webber 1973)[12],以及集合权力和资源的组织形式需求(Agranoff, McGuire 2003)[13]。在区域层面,由于行政地理边界的分割,网络治理是一种处理地区协调的有效机制(Kahler, Lake 2009)[14],网络治理强调互惠,是相互依存的自治组织之间的协调(见表1)。

表1 政府间三种治理机制的对比

资料来源:根据Powll(1990),作者进行了整理和补充。

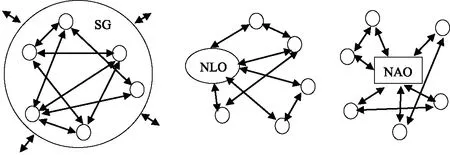

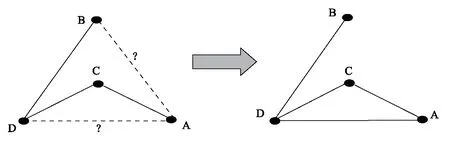

网络治理可以应用于分析个体、组织或制度单元(地区、城市等),当用于分析制度单元时,网络治理是目标导向的,是“三个或更多自治的制度单元为实现集体目标而不仅是个体目标连接而成的合作机制”(Provan & Kenis 2008)[15]。Provan和Kenis (2008)提出了网络治理的三种结构类型(见图1):共享型网络治理(SG)、领导型网络治理(NLO)和行政型网络治理(NAO)。共享型网络治理是一种分权互惠的网络治理形式,强调成员之间平等的多边关系与相互依存;领导型网络有一个核心成员(领导),其他网络成员倾向于与该成员形成直接或间接的连接关系;行政型网络治理依赖于网络外的某个组织的资源配置或信息供给。三种不同的网络结构首先区别于网络的紧密程度,SG具有较高的网络密度,强调成员间高度的信任关系和合作的广泛性;NLO也较为紧密,但是该结构凸显领导成员的核心地位,用网络指标表达就是具有较高的中心度;NAO具有中等水平的密度,强调网络外部组织对网络关系的约束,网络受制或依赖于网络外部代理人的资源、信息及资金等管控。

图1 三种网络治理的结构模型

在对三种网络模式的研究中,Provan和Kenis强调当网络边界和网络成员不确定时,由网络成员之间不同类型的相互作用、权利划分和治理成本分摊等决定了网络成员的数量和相应的结构类型。本文研究的网络关系是特定合作区内的地方政府合作,强调在同一组网络成员中,当合作关系涉及的领域不同时,成员个体特征以及合作领域的商品和服务特征将决定网络结构的类型以及网络成员的角色(Feiock & Park, 2012)[16]。按照新制度经济学关于区域治理的观点,交易成本和不确定性是区域合作的障碍(Ostrom, 1990; Feiock, 2009)[17-18]。科斯指出理性选择前提下,如果交易成本足够小,当收益超过成本时,区域合作带来的规模经济就得以实现,因此网络有别于地理意义的合作区,网络更强调自组织的选择行为。当两个或多个参与者在某一领域自愿合作,就构成了一个网络关系,多个网络关系的重叠交织就形成了网络结构。两个或多个地方政府构通过网络关系积聚各自资源和能力以更好地提供公共产品和服务或者更好地协调发展,就是网络治理。研究指出多个政府合作网络构成了区域层面的网络治理结构 (Hu and Ma,2011)[19],通过网络关系连接而成的区域网络已经成为我国区域合作治理的重要表现形式。

三、府际协议——合作区网络治理的连接路径

社会网络分析因其结构视角的科学性和广适性而被应用到多个学科领域。真实世界中存在的大量复杂系统可以通过网络来描述。网络由许多点(node)与连接两点间的一些边(edge)组成,其中点用来代表组成真实系统中的个体(网络参与者),而边用来表示个体间的连接关系。为了清晰刻画地方政府的合作,本文引入了一系列府际协议(杨爱萍,2011)[20]进行分析。地方政府以合作协议推动合作行为,如各种合作框架协议、合作宣言、合作意见等等。这些形式多样的协议统称为“府际协议”(Interlocal Agreements, ILAs),府际协议既可以是行政隶属关系中上级政府之间的纵向协议,也可以是同级别政府之间或部门之间的横向协议,还可以是级别不同、互不统辖的地方政府或部门之间的斜向协议。但是无论类型如何,任何一项府际协议都是二元或多元关系的体现,是协议各方自愿互惠的行为结果。

府际协议刻画了区域合作关系,同时也形式化了地方政府的网络关系。另外,由于府际协议涉及大量的活动和特定的参与组织,因而反映地方政府之间的“互惠形式” (Thurmaier and Wood, 2002)[21],这一点是十分重要的。在一个社会资本富裕的环境中,协议关系的构建能够促进信息和机会的互惠,各方就共同问题进行协商讨论,那么机会主义风险就会降低,有利于形成一系列彼此包容的偏好(Shapiro et al. 1992; Jones et al. 1997)[22-23]。一串府际协议代表了特定的协议关系配置,为彼此合作的地方政府提供了无形的社会收益。例如,Lynn (2005)指出互惠协议激励关键决策者共享信息和知识,推进了嵌入在组织间的社会资本积累也发展了彼此的合作路径[24]。然而,合作协议关系的构建是需要一定基础的,Brown and Potoski(2003)提出合作对象的选择取决于协议领域(商品或服务)的性质[25]。Andrew(2008)通过对府际协议的实证分析指出地方政府选择合作伙伴的动机是降低机会主义风险[26]。虽然没有证据显示不同的协议会导致不同的网络结构,但是这项研究提出了高度聚集区域网络结构的重要性。Shrestha (2005; 2007)的研究表明地方政府在进行是否加入服务支付协议的决策时受到服务交易中的不确定性影响[27-28]。购买者试图寻找明星卖家建立稳定可靠的互惠关系。这些研究都说明,在合作过程中地方政府的府际协议刻画了自组织治理的结构。

近年来,Feiock(2010)在研究佛罗里达奥兰多都市圈的区域合作中,应用了协议档案整理提取数据[29]。Andrew(2008)通过整理分析一份Orlando-Kissimmee区域的府际服务报告(Interlocal Service Delivery Reports)中的协议,研究了地方政府合作的行为演进[28]。这些研究成为本文案例数据提取的有力支撑,本文选择的案例区域是“泛珠三角”合作区,

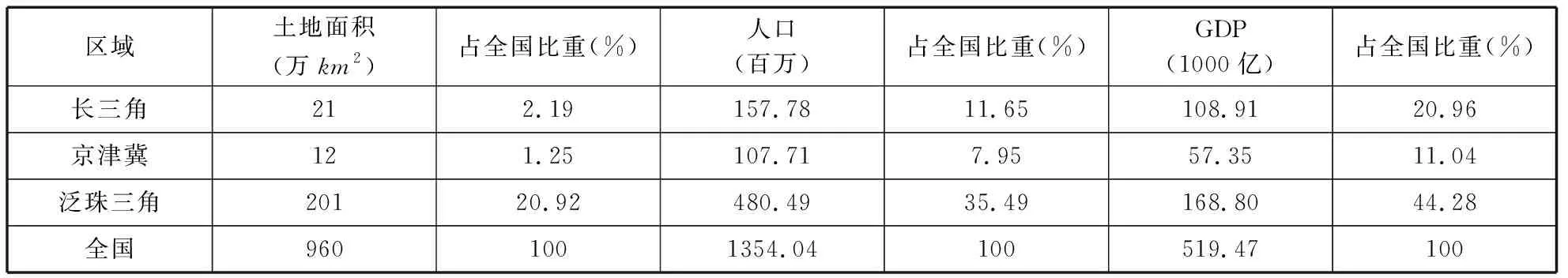

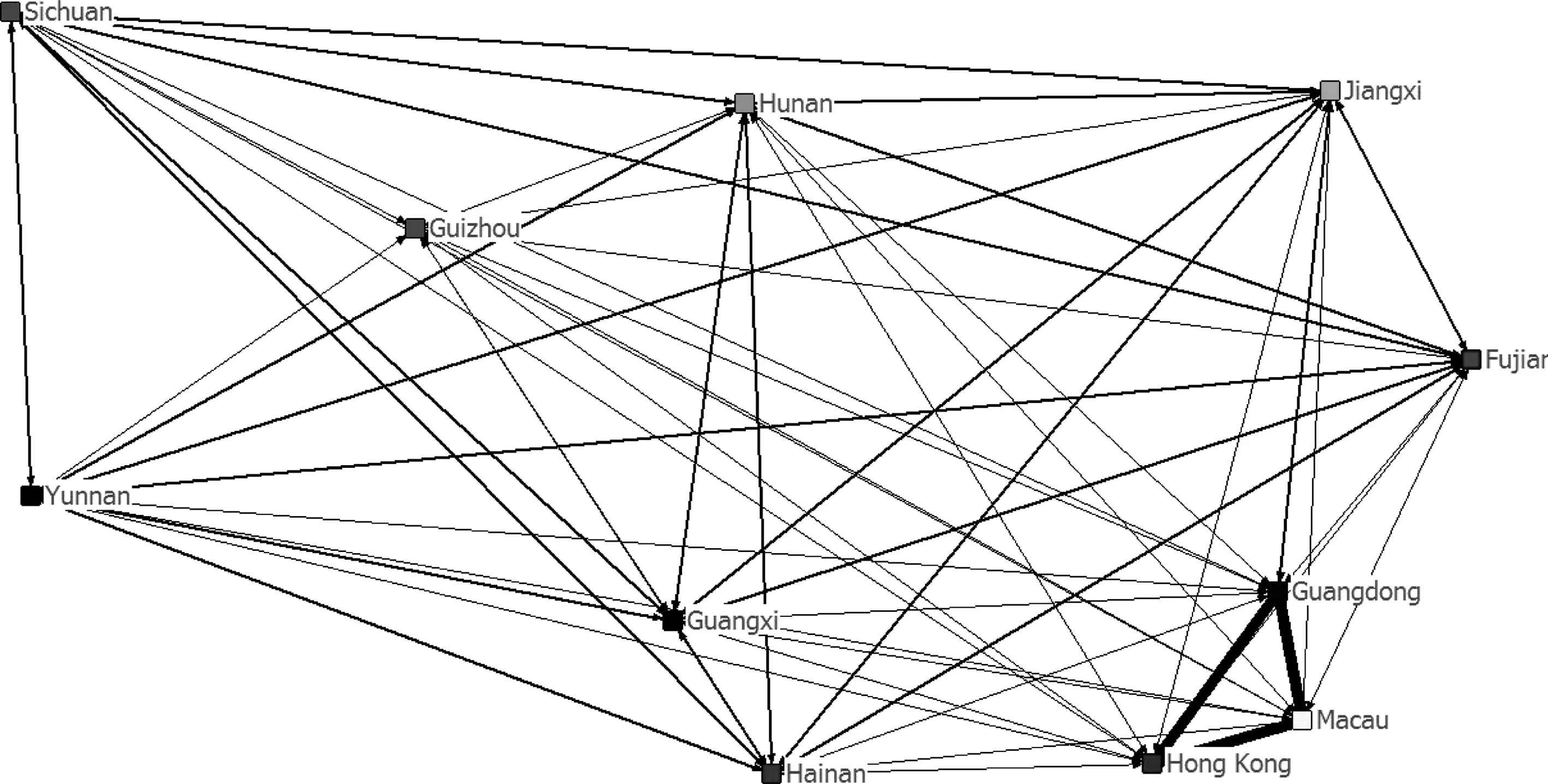

“泛珠三角”经济合作区概念是2003年7月被正式提出,包含广东、福建、江西、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南9个省以及香港、澳门两个特别行政区,简称“9+2”合作区(见图2)。“9+2”合作区具有鲜明的区域特色,是我国区域合作中的主要代表,同比长三角和京津冀,“9+2”合作区是最大的经济合作区之一,在地域范围和经济总量上都有明显的规模特征,占全国面积的1/5、人口1/3强、经济总量占全国的比重超过1/3(不含港澳)(见表2)。 据统计,至2013年,“9+2”合作区完成了第一轮合作,举行了9届泛珠经贸洽谈会累计签约项目超过1.7万个,总金额超过3万亿元[30]。

表2 三大合作区对比(2012年)

数据来源:国家统计局网站整理

图2 “9+2”合作区地理位置

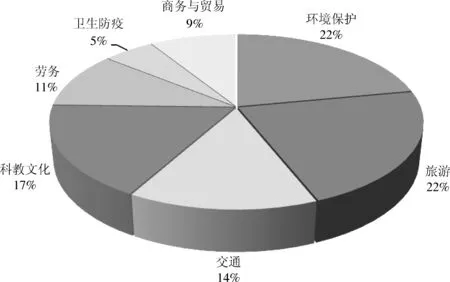

2013年第9届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会在贵阳举行,标志着泛珠首轮合作的结束,也为我们的研究提供了很好的素材。我们整理了从2003年建立合作区到2013年共11年区域内省区间的191个府际协议数据,数据系作者从“9+2”合作区官方网站(泛珠三角合作信息网www.pprd.org.cn)提取并整理而成,这191个府际协议涉及上述领域中的七个:环境保护、旅游、交通、科教文化、劳务、卫生防疫和商务与贸易(其它领域数据有缺失,不具有连续性,不能用于本文的分析)。

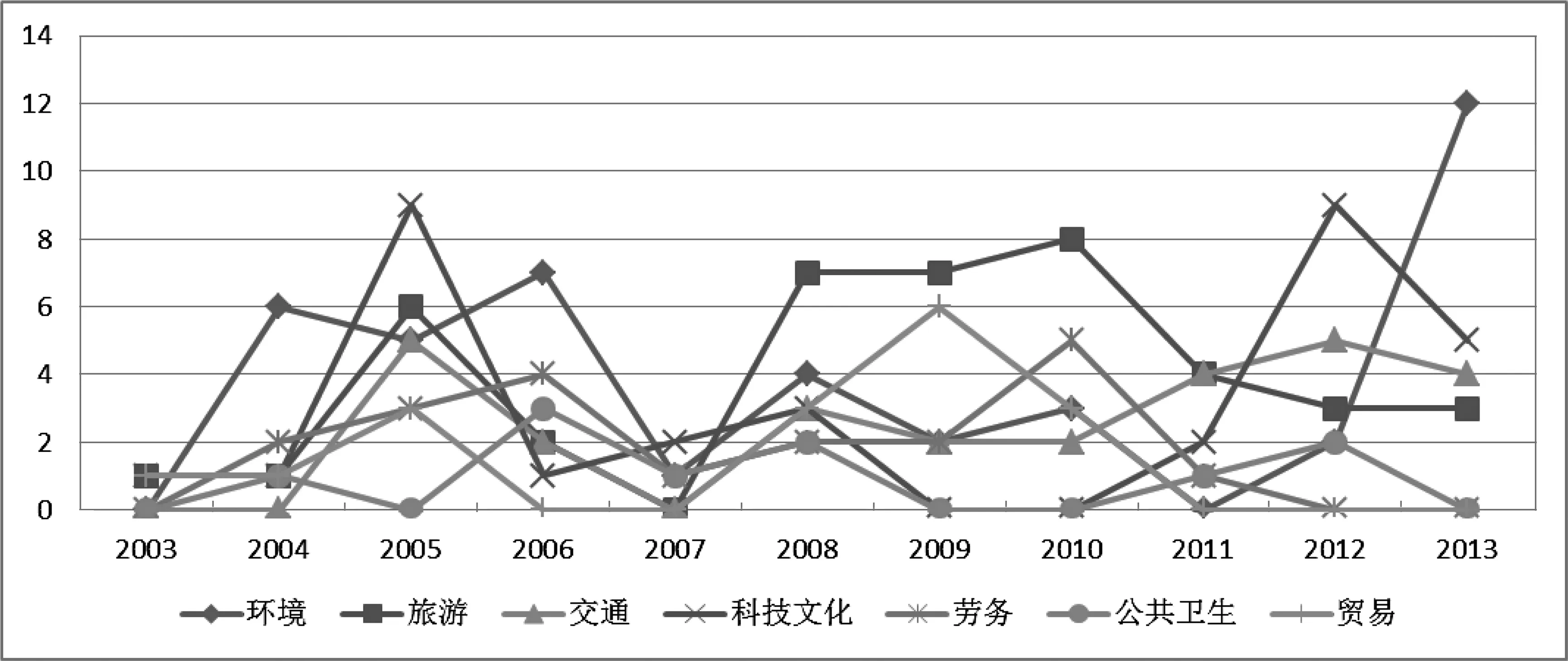

府际协议是自愿的合作行为表现,其发展历程揭示了网络治理的动态过程。首先从总体趋势而言(图3),合作区建立的前三年是快速增长期,合作协议总量从2003年的3项增加到2005年的31项,其中增长最快的是科技文化领域,其次是旅游和环境保护领域。2005年到2007年为前期府际协议的执行期,因而新增协议较少,2007年仅有5项新协议。2008年,合作区进入平稳发展阶段,七个领域纷纷展开新的合作,之后除2011年,每年的协议总量都为20项左右。2011年的减少主要源于环境保护领域,对于环境保护领域而言,2011年是一个转折,在此之前的合作涉及面较广,包括生态环境保护、空气污染联防、生态补偿以及环境宣传等,2012年“9+2”各省区签署《泛珠三角区域跨界环境污染纠纷行政处理办法》,开始将合作重心落实到水资源保护与合作。“泛珠三角区域”概念源于珠江水系的水域空间,是由珠江流域这一自然水系空间拓展而成的一个社会经济合作区域。同时,水这一环境介质客观上也是泛珠三角区域范围内跨行政边界相互影响最为强烈的环境介质,水环境保护自然成为泛珠三角区域环境合作的主体内容。

进一步,观察11年时间里公共领域的合作,环境保护和卫生防疫分别是合作最活跃和最不活跃的两个领域,环境保护领域有42项合作协议,卫生防疫领域只有10项合作协议(见图4),科技文化领域的合作处于比较靠前的水平,共33项合作协议。

除了基本的府际协议数量分布信息,更为重要的是我们整理了每个府际协议所连接的双边或多边关系。地方政府通过共同参与某一领域的合作而被连接到一起,共同参与这一领域合作不仅为彼此的互动提供了机会,而且增加了成员之间直接联系的可能性;同时,当某一成员参与到多于一个领域的合作时,这两个领域之间也建立起了联系。这些关系的分析能够给我们提供有关“9+2”成员网络结构及角色地位的信息。

图3 “9+2”合作区府际协议的时间趋势

图4 “9+2”合作区府际协议分布

四、合作区网络治理结构演进

(一)府际协议缔结的隶属网络

对于“9+2”成员间的合作,我们是通过分析它们参与不同领域的府际协议来研究的,这里既要讨论各成员如何通过参与的协议连接起来,也要分析不同领域如何通过其成员关联在一起。为此,我们选择采用隶属网络进行分析(Wasserman and Faust 1994)[31],隶属网络由参加相同社会活动的行动者子集的信息组成。因为活动通常包含几个行动者,而不是几个简单的行动者对,因此一个隶属网络区别于传统社会网络中关系“对”的概念,它包含了更丰富的网络行动者的信息。隶属网络的一个重要特性是行动者和事件间关系的对偶性(duality) (Breiger, 1974)[32],即行动者是由他们所属事件的彼此关联度,同时事件也由作为它们成员的行动者关联在一起。隶属网络能够为行动者之间两两关系的形成提供更便利的解释条件,也称二模网络。

我们构造了七个政策领域隶属网络使得“9+2”的成员通过参与府际协议而构成网络关系。在每个二模网络矩阵中,

X的每一行描述参与者与协议的隶属关系,每一列描述每个协议的成员组成。一个二模矩阵可以转换为两个一模关系矩阵:省区—省区(Xii)和协议—协议(Xjj)。前者是共同成员矩阵,刻画的是“9+2”成员因共同参与特定协议而构建的网络关系;后者是事件重叠矩阵,揭示哪些协议因拥有共同的参与者而彼此联系。也即是说,省区-省区矩阵揭示了任何一对省区共同结成了多少府际协议。举例而言,如果省区Xi1和Xi2共同参与了8个府际协议,那么X(i1,i2)=8。 协议-协议矩阵刻画任何一组协议有多少相同的参与成员。同样,如果有4个成员同时参与了协议Xj1和Xj2,那么X(j1,j2)=4。

隶属网络的对偶性意味着我们能够研究行动者之间的联系或事件之间的联系,或者两者皆有。例如,在关注行动者之间联系的单模分析中,如果两个行动者都属于相同事件,则两个行动者之间就存在联系。关注事件的话,如果一个或更多行动者都属于两个事件,则两个事件之间就存在两两联系。当我们集中于行动者之间的联系时,我们指的是共同成员资格(co-membership),当我们集中于事件间联系时,事件间联系指的是重叠或者关联的事件(co-participation)。

从府际协议的缔结程度来看,我们关心“9+2”成员的合作紧密与否?在不同的政策领域,凝聚程度是否有差异?为了回答这两个问题,我们计算了隶属网络密度(density),该指标用于描述网络中各成员结点之间关联的紧密程度,对于二元变量的一模网络而言,可以用图中实际有用的连线数l与最多可能拥有的连线总数之比来表示。对于二模网络投影的一模赋值网络而言,网络密度测量的是相对于所有关系的平均关系强度。假定一个隶属网络由g个行动者和h个事件,首先分析行动者上的共同成员关系,△(N)表示密度(下标N表明它是N个行动者间联系的密度),则

这里i≠j,共同成员关系的密度值可以解释为行动者对所属事件的平均值,△(N)值范围从0到h变化。

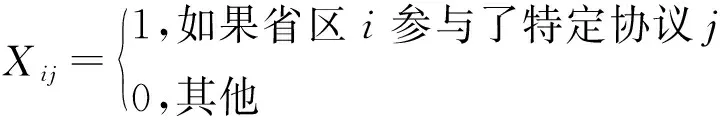

在进行密度计算之前,我们整理了网络关系的时间变化过程,表3中公共领域包括环境保护、科教文化和卫生防疫,其余四个领域归入市场领域,t1到t5的时间节点是根据图3的变化趋势给出的。新协议意味着自组织的网络关系开始建立,而累积协议表明更广泛和更深入的网络关系的维系。总体而言,三个公共领域共同签订了85项府际协议,对应地四个市场领域的协议量为106项,尤其是近三年(2011-2013)公共领域的协议更受到“9+2”各省区的重视。

表3 “9+2”合作区府际协议网络关系表

注:t0-2003年以前;t1-2003年;t2-2005年;t3-2007年;t4-2011年;t5-2013年

长期以来我国地方政府受到很多质疑,认为它们过度致力于将有限的政治资源投入到经济发展中,而忽略了环境和社会问题(Xu and Yeh 2011)[33],即使在区域合作议题上,也主要关注经济发展,大多数合作区都是经济合作区。但是,我们的研究结果得出了不同的结论。这说明地方政府在区域合作中扮演了联合提供公共服务和产品的重要责任,而不仅仅是追求经济增长。在市场领域政府的作用只是构建搭建有利于市场发展的环境平台,减少壁垒。

表4 七个领域的网络密度(省区-省区网络)

借助UCINET软件进行网络密度计算 (Bargotti et al. 2002)(表4)[34],同为公共领域的环境保护、科教文化和卫生防疫三个领域表现出了不同的密度特征:环境保护领域呈现出11个省区合作网络的最大网络密度,平均每对成员共同参与的协议数接近15,其次是科教文化领域,密度为13.52;与之对应,卫生防疫领域的密度值最小,平均每对成员共享的协议数约为3。四个市场领域的合作表现出了相对平均和稳定的密度关系,其中贸易合作的密度较小,说明在贸易领域,政府的介入最少,更多的合作是市场主体之间的合作关系,这就表现在企业间合作项目的签订上。

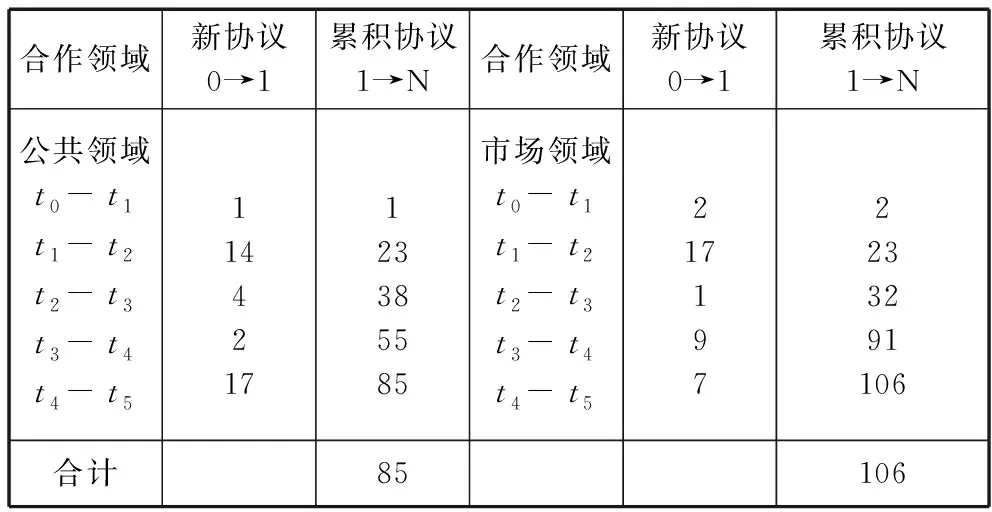

(二)路径选择与网络结构形成

为了研究三个公共领域表现出的密度差异,直观刻画“9+2”网络成员在这三个领域的结构关系,我们使用UCINET的Net-Draw绘出了各自的网络图,网络图像更能直观揭示网络结构紧密关系(Fataar, 2006)[35]。图中节点代表省区,网络图中各省区的位置与地理板块上各自所处的位置对应,以便更清晰揭示彼此间关系。节点之间的连线代表他们共同参与的协议,由于二模网络投影的一模网络是对称的,所以我们不使用箭头,连线的粗细代表相对于他们参与的协议而言的连接强度,较粗的连线代表更多的协议,较细的连线代表较少的协议。

1.地方政府的合作路径选择

地方政府是理性主体,地方政府间关系的形成呈现出三种形态:一是基于资源交换的“交易关系”,关系的构成基础是价格机制;二是基于目标驱动的“竞争关系”,关系的构成基础是政治锦标赛驱动下的激励机制;三是基于共同收益的“合作关系”,关系的构成基础是共同收益的集体行动机制,被称为“制度性集体行动”。9+2区域中存在多种地方政府间关系并存的状态,而通过协议构成的区域合作网络是第三种关系的结构。制度性集体行动理论指出了地方政府合作动机的双重性:一方面提升公共品的供给效率、实现规模经济

和外部性内部化的集体性收益动机;另一方面,地方政府在合作中还会追求其选择性收益,通过在合作中获得自身社会资本的积累和影响力的提升等(Feiock, 2007)[7]。需要指出,不同于“交易关系”与“竞争关系”,实现集体性收益的基础条件在于合作领域的公共性,在“9+2”合作区,公共性较强的领域是环境保护、科教文化和卫生防疫。

地方政府获得合作收益的同时要克服地方政府合作交易成本,包括为降低信息不对称、搭便车、事后违约等而采取的信息收集、谈判、执行与监督等努力。制度性集体行动理论也提出合作领域、政策网络、制度结构以及主体条件等因素都会在不同程度对合作交易成本的不同方面产生影响。于是,地方政府获得合作收益并非在同一个方面采用同一种路径,而是会根据不同的情况,选择获得最佳的合作途径,包括集体性收益提升途径、选择性收益提升途径和交易成本降低途径。因此,地方政府会根据可以获得收益的最佳条件,来选择最优的合作路径。

图5 环境保护

2.“地理”路径与SG结构

所谓“地理”路径,即合作网络的形成是基于地理边界的连续性和合作内容的空间不可分割性,地方政府选择的最低交易成本合作路径。从环境保护领域的网络结构看出(图5),云南、贵州、湖南、江西、广东和广西六省形成了紧密的网络中心。整个网络结构中有一个包含地缘临近的四个省(贵州、湖南、广东和广西)的四边形环境镶嵌在大的六边形结构中(云南、贵州、湖南、江西、广东和广西),这说明环保领域在选择“与谁合作”时,参与者的行为受到了区域地理特征的限制。因此,地理位置是影响合作对象选择的重要因素,相邻省区间的重复合作形成彼此依存的关系可降低交易成本。

“9+2”的合作源于珠江水域这一地理空间,环境保护具有极大的空间外部性,从地理角度说没有一个省区能够在环境保护上占据绝对优势,因此彼此沿着地理特征路径构建的是基于信任的SG合作网络。环境保护领域的公共性直接体现了地区竞争的不可能,基于合作的网络治理依赖于全体成员的参与和承诺,“9+2”成员自行管理内部网络关系和操作,以及外部关系的处理。这种网络治理结构强调的是成员之间的信任以降低信息成本和协商成本,广泛信任形成了高密度的网络结构。“9+2”这类小规模成员网络较易达成共识,SG结构是构建“社区能力” (Chaskin et al. 2001)[36]的重要途径,能够在平等的基础上,将参与者致力于网络中的目标。

“地理”路径就是地方政府充分利用在环境保护中的空间外部性特点,选择与相邻区域合作,通过对环境治理空间的扩展,扩大治理边界,从而提升环境治理的规模经济效益,降低环境问题产生的社会成本,实现负外部性的内部化。

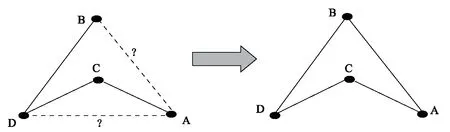

3.“抱团”路径与NLO结构

所谓“抱团”路径,是由于某些领域的合作具有较强的道德风险和机会主义倾向,地方政府必须依靠一种紧密而强烈的合作关系实现信任性合作。“9+2”成员在科教文化领域通过共享相当广泛的府际协议连接而成了网络结构(图6)。图中连接线表明内陆省份彼此之间的关系强于他们与港澳的联系,于是整个网络中有两个次级网络:所有内陆地区形成一个二级网络;珠三角地区(广东、香港和澳门)形成另一个二级网络,二者通过广东连接在一起。从外部因素分析,科教文化的网络结构表明区域特征中的社会经济属性对“与谁合作”的影响,社会文化以及政治经济特征会形成特定区域对公共物品的偏好从而决定其在合作中的收益和交易成本,具有同质偏好的成员之间更易达成合作。因此在科教文化领域网络中,两个二级网络代表了两类偏好的省区成员。内陆地区具有相似的社会文化背景和社会经济特征,这种结构模式与“9+2”处于不同的发展阶段相吻合。

图6 科教文化

另一方面从参与主体来看,科教文化领域的这种格局主要是因为其具有公共物品和服务性质,合作结果的不确定性强,地方政府为了避免“推卸责任”的机会主义,会在一定时期内形成高密度网络结构(Scholz and Feiock 2007)[37]。这一假设的逻辑是当协议活动的产出很难测度时,虽然可以签订灵活的府际协议,如互助协议,谅解备忘录或协议备忘录等,但是协议各方无法制定具体的交易程序和产出,因而执行成本较高,这就带来制度性集体行动困境(Feiock, 2010)[29]。如果无法制定执行标准,参与人都有推卸责任的动机,并且监督参与者行为很困难或者成本很高。此时,为了限制机会主义而实施集体制裁的威胁可以通过高度紧密的关系配置来实现,这一点从上述密度结算结果中得到验证。

紧密的网络结构反映了凝聚子群的社会收益,它能够构建起网络义务从而控制参与者行为,因为任何行动的执行或不执行都是公共的。根据Thurmaier & Wood(2002)的研究,紧密的协议网络关系形成于地方政府之间持续的交互行为过程中[21]。当参与一个结果很难测度的集体行动时,参与者的激励来自于建立自己的信誉。此时,参与者会选择成为一个凝聚子群的成员,获取共享资源的收益,避免出现推卸责任的风险。这一过程可以用图7刻画,如果面临结果的不确定性难题时,地方政府A可以选择与B或者D合作。最终结果是D将是A偏好的合作伙伴,因为D与C存在合作关系,而A也已经与C存在合作关系,于是A与C、D形成了稳定而紧密的小团体。这就是科教文化领域中两个二级网络的形成路径。

图7 地方政府的“抱团”路径

科教文化领域的网络治理类似于NLO的治理结构,该结构的密度较为靠前,同时具有较高的中心性。通过UCINET的计算,科教文化领域的中心性为0.55,相比而言环境保护胃0.50,卫生防疫领域为0.44。另一方面,NLO结构中,拥有资源或权利优势的组织易成为领导组织(Provan & keins, 2008)[15]。广东是改革开放的先行者,连接大陆和港澳,广东省委书记通常是中央政治局委员,因此广东具备了经济、地理和政治优势,广东在整个网络中担当了领导组织的角色。作为网络层次的领导组织,广东承担了大部分战略和运营决策,与协议各方构建网络关系,实现网络层次的目标,即在科教文化领域形成跨域合作,而其他网络成员则是各自为了解决自身难题,力图通过抱团路径降低不确定性。

与环境领域的空间连续性产生的外部性治理思路不同,要实现合作收益,很难通过空间扩展来实现集体性收益。科教文化领域最重要的特点是合作收益的难以观测性,合作对象越多则合作双方的违约等机会主义行为风险越大,合作产生的交易成本就越高,地方政府在难以确定其最高合作收益的情况下,则会选择最低合作成本的方式。因此,地方政府会选择建立小合作网络的“抱团”路径来实现这类领域的合作。

4.“借势”路径与NAO结构

所谓“借势”路径,某些合作领域具有较强的资产专用性,地方政府需要通过扩展或改变网络关系结构,以改变自身在网络中的地位。在卫生防疫领域,网络密度较低,网络关系在内陆省份之间分配相对均匀(图8)。根据Brown and Potoski(2003)的研究,高公共性投资使得卫生防疫领域具有典型的资产专用性特征,这类领域易结成松散的网络关系[25]。松散的网络由一组网络关系组成,这些关系由少数具有较高集权的参与者主导;其他参与者要么直接与这些参与者建立联系,要么独立行动(Granovetter 1985;Burt 1993)[38-39]。

图8 卫生防疫的“借势”路径

松散的网络结构对于竞争性领域的合作是十分有用的,这种领域往往具有资产专用性特征,与核心成员建立协议关系可以减少与其他成员合作的监督成本。在这样的领域每个参与者都有选择不投入自己资源的动机,相反,一旦有机会他们会选择搭便车。因此,当面临资产专用性困境时,地方政府合作伙伴的选择更具策略性。由于协议往往是不完全的,执行成本高,地方政府会充分利用市场竞争或者依赖于权威成员,以便更大限度获得规模收益或获取上级政府的资源。图9中,地方政府A会选择B而不是D进行合作,因为D和A之间已经通过C有间接联系了,引入B可以增加竞争,降低D在网络中的地位,同时将A置于相对中心的位置,有利于自己争取外部资源和支持。卫生防疫领域网络治理结构的这种形成路径我们称为“借势”路径,网络的扩展反映了合作者的一种选择,在这种选择下,网络成员通过大量独立的路径进行连结其他成员,这增加了可达性和可到达行动者的多样性,也增强了自己在网络中的中心地位。但是,“借势”的结果是网络成员数量会增加,或者在网络成员不变的情况下扩充成员间的相互关系,即网络规模会不断扩大。网络规模的扩大会带来维持成本的增加和集体行动效率的降低,两种结果都会产生集体行动中的信任问题,导致收益递减。因此,卫生防疫领域的合作是最难实现的,也就是我们看到在整个合作网络中,卫生防疫领域的密度和协议量都是最小的。

卫生防疫领域投入大,资产专用性强,合作具有较大风险,网络成员的策略路径是引入竞争,构建松散的网络,从而更多地依赖上级政府或协调机构。上级政府或协调机构就充当了NAO中的外部代理人角色,对于这种NAO结构,外部代理人会提供资金或网络便利以确保网络目标的实现 (Goldsmith and Eggers 2004)[40]。卫生防疫领域的合作多为事件导向的,需要提及的依然是广东、香港和澳门之间的“铁三角”关系,2003年SARS事件促成了三地在公共防疫领域的紧密合作,加之珠三角长期的全方位合作,使得这种稳固的三元关系较容易在合作领域上扩展和积累。这一点说明,卫生防疫领域体现了NAO的一个重要特征,参与组织之间的强关系构建需要在较高范围内就网络目标达成共识,否则就会选择引入竞争的“借势”路径,所以我们看到了松散的网络结构中出现的“铁三角”关系。本文中该领域的密度为最低值,而不是中间水平,说明“铁三角”关系的稳固性使得内陆与港澳在该领域的合作较难实现,必须通过外部代理人的直接政策干预或者某个特定事件的诱导。

卫生防疫领域中,既很难通过治理空间拓展来获得规模经济,也很难通过单个地方政府来降低合作成本,地方政府在这一领域中选择了通过扩大网络规模提升合作影响力的方式来获取选择性收益,从而形成了地方政府合作的“借势”路径。

图9 地方政府的“借势”路径

5.小结

从三个公共领域的合作路径选择及其网络结构的形成来看,地方政府间关系正从单纯的竞争或合作走向策略化网络关系。

五、结论与启示

我国经济社会发展的多目标实现不仅要依靠相近地方政府形成的合作区,还要依据不同合作领域的性质实现跨地理空间区域的网络合作关系,从而实现更大范围内功能区的整合。本文利用2004-2013年“9+2”合作区191项府际协议数据,考察了我国合作区地方政府的网络治理结构。网络治理这种非正式制度的演进发展影响着正式的合作区制度的实施效果和发展方向。本文给出了几个重要的结论,对我国区域经济发展提出一些启示。

首先,合作区与合作网络是不同边界下的概念,合作区是一个行政地理区域,而合作网络是嵌套在合作区中由各利益主体的理性选择形成的互惠关系结构,网络治理结构是各网络主体的理性决策结果。。“9+2”网络成员之间是非正式的伙伴关系,参与者在自由实施发展战略中自愿加入合作网络,不存在政治权威或决策领导者。“9+2”成员共同参与较多的府际协议领域和府际协议连接较多参与者的领域是公共领域,这说明地方政府在区域合作中扮演了联合提供公共服务和产品的重要责任,而不仅仅是追求经济增长。

其次,地方政府通过“地理”路径在环境保护领域形成高密度SG网络。环境保护受到地理因素的客观约束,具有较强的空间外部性。在该领域地方政府选择彼此信任的“地理”路径构建一个高密度的SG网络。高密度的网络互惠关系可以带来信任和社会资本,从而解决集体行动问题,因此,高密度网络更容易实现合作,网络参与者之间的信任度决定了对网络目标的态度。从府际协议分布来看,环境保护领域拥有最高的网络密度,尤其在最近两年的合作中,网络密度的增加进一步推进了合作关系的关键,说明环境保护领域的治理网络进入了稳定累进的阶段。

第三,地方政府通过“抱团”路径在科教文化领域形成NLO网络。科教文化领域的合作,具有较强的不确定性,为了避免“推卸责任”的机会主义行为,网络参与者会选择“抱团”路径形成两个相对固定的团体,并通过广东的连接形成NLO网络,广东凭借其经济、地理和政治优势担当了网络内部代理人的角色。因此,广东在网络的中心位置使其具备控制信息流和协调网络参与者的权力,因而能够引导网络的演进方向和网络目标的实现。当不确定性成为合作的重要约束时,NLO结构具有更高的合作水平,体现在科教文化领域的网络密度也相对较高。

第四,地方政府通过“借势”路径在卫生防疫领域形成NAO网络。卫生防疫领域的投入较大,容易产生搭便车行为,网络成员会选择“借势”路径,增强自己的网络地位,以提升获取网络外部代理人支持的机会,这一领域易形成NAO结构。在该领域,网络参与者希望通过建立新的网络关系,引入竞争,以获取外部代理人的资源和资金。其结果是网络成员数量会增加,或者在网络成员不变的情况下扩充成员间的相互关系,即网络规模会不断扩大。网络规模的扩大会带来维持成本的增加和集体行动效率的降低,两种结果都会产生集体行动中的信任问题,导致收益递减。因此,卫生防疫领域的合作是最难实现的,也就是我们看到在整个合作网络中,卫生防疫领域的密度和协议量都是最小的。该领域需要通过不断的实践达到规模和效率的平衡。

最后需要指出的是,本文的结论在应用中存在一些局限。本文的研究只是检测了“9+2”成员通过签订府际协议构建的网络关系,但是广泛和大量的合作并不表明这些合作行为能够产生良好的合作绩效。有关这些合作努力在不同领域带来了何种程度的合作效果需要进行更深入的研究,对我国不同区域经济的比较研究也是未来拓展的方向。

参考文献:

[1]周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J]. 经济研究, 2004(6):33-40.

[2]张晏,龚六堂. 分税制改革、财政分权与中国经济增长[J]. 经济学(季刊), 2005(4):75-108.

[3]付强,乔岳. 政府竞争如何促进了中国经济快速增长:市场分割与经济增长关系再探讨[J]. 世界经济, 2011(7): 43-63.

[4]王永钦等.中国的大国发展道路——论分权式改革的得失[J]. 经济研究,2007(1):4-16.

[5]石亚军. 中国行政管理体制实证研究——问卷调查数据分析[M]. 北京:中国政法大学出版社,2010.

[6]杨龙,彭彦强. 理解中国地方政府合作——行政管辖权让渡的视角[J].政治学研究,2009(4): 61-66.

[7]Feiock, Richard C. Rational choice and regional governance[J]. Journal of Urban Affairs ,2007, 29(1): 47-63.

[8]埃里克汉斯·克莱恩,基普·柯本让著,程熙,郑寰译. 治理网络理论: 过去、现在和未来[J].国家行政学院学报. 2013(3):122-127.

[9]Powell W. Neither market nor hierarchy: networks form of organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 1990(12): 295-336.

[10]Miller, David Y. The regional governing of metropolitan America[M]. Boulder, Colorado: Westview Press, 2002.

[11]Frug, Gerald E. Beyond regional government[J].Harvard Law Review, 2002,115 (7): 1763-1836.

[12]Rittel H W,Webber M. Dilemmas in a general theory of planning[J]. Policy Sciences,1973. 4(6): 155-169.

[13]Agranoff R, McGuire M. Collaborative public management: new strategies for local governments[M]. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2003.

[14]Kahler M, Lake D A. Economic integration and global governance: why so little supranationalism?[M]. in The politics of global regulation, eds. W. Mattli & N. Woods, Princeton University Press, Princeton,2009 : 242-277.

[15]Provan K, Kenis P. Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness[J]. Journal of Public Administration Research and Theory 2008,18(2):229-252.

[16]Feiock, Richard C. In Won Lee and Hyung Jun Park. Administrators’ and elected officials’ collaboration networks: selecting partners to reduce risk in economic development[J]. Public Administration Review, 2012, 72: 58-68.

[17]Ostrom, Elinor. The evolution of institutions for collective action[M]. New York: Cambridge University Press, 1990.

[18]Feiock, Richard C. Metropolitan governance and institutional collective action[J]. Urban Affairs Review 2009,45(3):45-61

[19]Hu, De and Hailong Ma. Government power and its impact on pan-pearl river delta regional cooperation: cooperative networks and regional governance. In Anthony G. O. Yeh and Jiang Xu (eds.), China’s Pan-Pearl River Delta Regional Cooperation and Development[M]. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011:181-190.

[20]杨爱平.区域合作中的府际契约: 概念与分类[J].中国行政管理,2011(6):100-104.

[21]Thurmaier K, Wood C. Interlocal agreements as overlapping social networks: picket-fence regionalism in metropolitan kansas city[J]. Public Administration Review, 2002,62(5): 585-598.

[22]Shapiro, Debra L, Blair H. Sheppard, and liza cheraski. business on a handshake[J]. Negotiation Journal. 1992(8): 365-377.

[23]Jones, Candace, William S. Hesterly, and Stephen P. Borgatti. a general theory of network governance: exchange conditions and social mechanisms[J]. Academy of Management Review. 1997,22 (4): 911-45.

[24]Lynn, Phil. Mutual aid: multijurisdictional partnerships for meeting regional threats[R].new realities: law enforcement in the post 9/11 era, U.S Department of Justice, Office of Justice Program, Bureau of Justice Assistance, 2005.

[25]Brown, Trevor L, and Matthew Potoski. Transaction costs and institutional explanations for government service production decisions[J]. Journal of Public Administration Research and Theory. 2003, 13(4): 441-468.

[26]Simon A. Andrew. Regional integration through contracting networks: an empirical analysis of institutional collection action framework[R]. 2011 Urban Affairs Review.

[27]Shrestha, Manoj. Characteristics of service, network structure, and forms of interlocal cooperation in service production: evidence from florida[R]. Paper presented in Creating Collaborative Communities: Management Networks, Services Cooperation, and Metropolitan Governance,Wayne State University, Detroit, Michigan, October 31, 2005.

[28]Shrestha, Manoj. Do risk profiles of services alter contractual behavior? a comparison of contractual patterns for local public services[M].symposium on networks and coordination of fragmented authority: the challenge of institutional collective action in metropolitan areas, DeVoe Moore Center, Florida State University, February 16-17, 2007.

[29]Feiock, Richard C. and John Scholz. 2010. Self-organizing federalism: collaborative mechanisms to mitigate institutional collective action dilemmas[M]. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

[30]泛珠三角合作信息网[EB].www.pprd.org.cn.

[31]Wasserman S, Faust K. Social Network Analysis: Methods and Applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1994.

[32]Breiger R L. The duality of persons and groups[J]. Social Forces 1974,53:181-190.

[33]Xu Jiang,Anthony G O Yeh. Political economy of regional cooperation in the pan-peal river delta[M].In Anthony G. O. Yeh and Jiang Xu (eds.), China’s Pan-Pearl River Delta Regional Cooperation and Development. Hong

Kong: Hong Kong University Press, 2011: 103-124.

[34]Borgatti S P, Everett M G,Freeman L C. Ucinet 6 for windows: software for social network analysis[M]. Harvard, MA: Analytic Technologies, 2002.

[35]Fataar A. Policy networks in calibrated political terrain[J]. Journal of Education Policy,2006, 21(6): 641-659.

[36]Chaskin, Robert J, Prudence Brown, Sudhir Venkatesh, and Avis Vidal[M]. Building community capacity New York: Aldine de Gruyter, 2001.

[37]Scholz, John,Richard C Feiock. Self-organizing federalism: voluntary coordination in metropolitan areas[R]. Paper prepared for the Workshop on Networks and Coordination of Fragmented Authority: The Challenge of Institutional Collective Action in Metropolitan Areas, Devoe Moore Center, Florida State University, Tallahassee, FL, February 16-17, 2007.

[38]Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology,1985,91:481-510.

[39]Burt R.The social capital of structural holes[M]. Pages 148-189 in M. F. Guillen, R. Collins, P.England, and M. Meyer, editors. The new economic sociology: developments in an emerging field.Russell Sage Foundation, New York, New York, USA, 2003.

[40]Goldsmith, Stephen, and William D. Eggers. Governing by network[M]. Washington, DC: Brookings, 2004.