地方政府为何热衷拆迁?

——基于动态面板数据的实证研究

2014-08-22柴国俊

柴国俊

(河北经贸大学 商学院,河北 石家庄 050061)

一、引言

近些年随着城镇化步伐的加快和旧城改造工程的推进,房屋拆迁引发的经济纠纷和社会冲突层出不穷,这不仅影响了干群关系和社会稳定,还对改革思路提出挑战。一个经常被提及的问题是,强拆事件为何屡禁不止,地方政府为何热衷拆迁?尽管拆迁驱动因素备受民众和媒体的关注*一个广为流传的故事是,学者于建嵘某次在江西万载县给官员们讲课并号召大家不要去拆老百姓的房屋。授课反响是,县委书记在饭局上反驳“为了发展就得拆迁,否则知识分子吃什么?”。详见莫枫2010年11月3日在《新快报》的报道《县委书记该说,不拆迁,GDP能上去吗?》,http://epaper.xkb.com.cn/view.php?id=592374。,但鲜有这方面的学术文献。本文研究的重要结论是,拆迁多寡可能源于当前“唯GDP论”的官员考核体系。

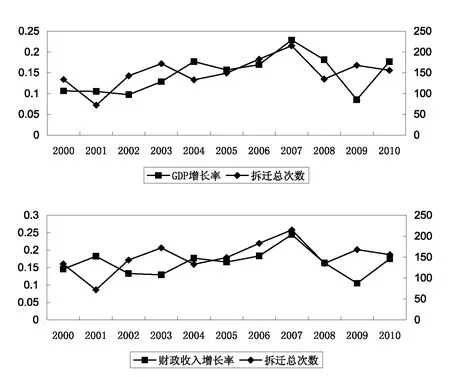

图1 拆迁次数和GDP增长率、财政收入增长率的时间趋势对比资料来源:作者根据历年《中国统计年鉴》和2011年中国家庭金融调查数据整理绘制得出。

如图1所示,近十年拆迁次数和GDP增长率及财政收入增长率大体存在同步变化倾向,拆迁次数略滞后于后两者。这一直观事实初步显示,拆迁规模与既往的经济绩效考核具有一定关系。

事实上,由于容易量化并节省监督成本,GDP、财税导向的经济绩效考核指标自改革开放以来就逐步取代政治挂帅成为晋升地方官员的手段,无论是省、市、县还是乡镇一级,唯GDP论考核被长期普遍地推行。的确,分权治理下的经济绩效考核有助于各级官员晋升[1],中国经济在“为竞争而增长”中迅猛壮大并转型[2],良好的基础设施就是例证[3]。然而,这种地方政府经济绩效竞争还会造成财政扩张[4]、经济波动[5-6]和金融影响[7],甚至会引发诸如地方保护主义加剧[8]、土地引资动机明显[9]、土地违法案件增加[10]、环境污染事故频发[11]等负面作用。傅勇和张晏[12]总结,中国的财政分权及基于经济绩效考核下的地方政府竞争造就地方政府“重基本建设、轻人力资本投资和公共服务”。本文拟探讨的拆迁规模影响亦可看作这种制度设计的经济代价,尽管某些拆迁是必要的。

长期以来,我国经济活动主要靠政府主导的投资特别是房地产投资推动,各级政府官员为增长而竞争的政治锦标赛自然引发更大规模的城镇化和旧城改造运动,故征地、改造导致的住房拆迁甚至强拆现象不可避免地产生。拆迁另一方面可能源于各级政府对国有土地的需求,而需求国有土地是为了通过“招拍挂”形式出售给房地产商获取高额土地出让金等预算外财政收入,进而填补地方财政亏损[13]。在拆迁领域究竟是否存在上述GDP绩效激励或财政激励,一直是舆论界的直观猜测,但迄今未有学术性实证研究考察。能否检验直觉的机理和假说,需要囊括全国拆迁信息的大型微观调查数据以及适宜的计量经济学方法做更为严谨的研究。

本文以2011年中国家庭金融调查和县市年鉴数据为基础,在控制城镇化率、政府规模等因素下,拟采用动态面板数据法等计量技术探讨近些年国内房屋拆迁的驱动因素。文章可能的贡献是,首次提供政府主导拆迁规模的经验证据,这为改进官员考核指标体系理清方向。国内拆迁相关研究多为摆事实、讲法律、做对比、搞预测(如王克稳[14]),鲜有人从经济学角度定量分析其驱动因素并寻找微观机理。本文选取拆迁驱动力视角探究是否存在唯GDP论的绩效考核等激励,为现行地方官员晋升体制运行的代价提供新证据,同时指明改革官员绩效考核的方向,研究具有一定的开创性。此外,文章所用数据为区县级信息,相比以往省级、地市级数据更为微观,所得结论更为令人信服。

本文第二节简要介绍拆迁背景和相关研究文献,第三节说明数据来源、计量方法和变量选择,描述性统计及计量回归结果在第四节汇报,最后总结全文并给出政策含义以及文章扩展方向等。

二、背景与文献

拆迁是社会热点,但对其含义的理解尚无共识。按照2011年《国有土地房屋征收与补偿条例》定义,房屋拆迁是指为了公共利益的需要,获得拆迁许可的房屋征收部门在城市规划区内征收国有土地上单位、个人的房屋,并对被征收房屋所有权人给予公平补偿,被征收人服从房屋征收决定,在规定的搬迁期限内完成拆迁。本文研究对象限定在家庭房屋的征收,包括旧城改造、城中村改造、城乡结合部和村宅基地拆迁等,暂不讨论拆迁是否以公共利益为目的。房屋拆迁问题伴随着现代化建设和城乡发展逐渐产生,在转型发展中的中国尤为突出,简要回顾近些年拆迁变迁能够更好地理解拆迁问题的来龙去脉。

我国房屋拆迁自古有之,在上个世纪90年代的城市扩张和旧城改造中开始加速。由于地方政府缺乏资金来源,早期的拆迁过程通常与房地产商相结合进行,危房改造工程赢得民众的广泛支持。商业拆迁的确解决了资金紧张的问题,但补偿较低、无对等的谈判机制及强制拆除合法化等新问题逐步暴露出来。暴力拆迁、野蛮拆迁在全国各地屡见不鲜,虽然各种规范性文件几经修订但仍无法制止强拆势头。曾建光等[15]总结,我国2007年以来拆迁关注点已经从拆迁相关的制度及利益保护转变为与其相关的暴力特别是通过暴力进行的利益诉求。在特有的制度安排下,房屋拆迁制度成为中国特有的一项制度[14]。2011年1月国务院颁布《国有土地房屋征收与补偿条例》,规定司法拆迁要取代行政拆迁,并将“拆迁”改为“征收”,禁止开发商直接参与拆迁过程,其效果尚待时间考验。

回顾相关文件我们注意到,市、县级人民政府确定的房屋征收部门一直负责组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。在此规定下,地方官员的经济绩效诉求自然会影响拆迁工程的进展和规模。

实际上,理论界很早就关注政府治理模式及其影响。例如Qian 和 Roland[16]曾指出,我国改革开放创造的经济奇迹很大程度上归功于“中国特色的财政联邦主义”(fiscal federalism,Chinese style),使得预算软约束不再起作用。后续研究进一步补充,在行政分权和财政分权方面进行经济分权的同时,只有政治集权条件下才能发挥地方政府相互竞争的功能[17-18]。政府治理归根到底是政府官员治理,中国政府治理官员的特点是,将地方官员的晋升与地方经济发展联系起来,让地方官员为追逐政绩而在经济上展开竞争,形成政治锦标赛(political tournament)模式,地方官员围绕GDP增长而进行的政治锦标赛成为政府激励与经济增长的关键线索之一[19-20]。例如Li 和 Zhou[1]较早地收集1979 -1995年省级政府官员基础数据考察地方经济增长对官员政治更迭的影响,经验证实了以经济绩效为核心的绩效考核体系的存在,较好地阐释了改革开放以来中央政府通过人事控制来影响预期的经济活动*一项跨国实证研究则从相反的方向证实,战后国家领导人在职死亡的确对本国经济增长构成显著影响,尤其在非民主国家[25]。跟随者利用2001-2008年中国市级数据则得出地方官员个人能力更能影响其仕途和当地经济增长的结论[26]。。 最近有研究发现,以GDP增长率为核心的地方官员竞争还为县升市的城镇化政策[21]甚至高储蓄为特点的全国经济结构失衡[22]提供重要解释,Yu 等[23]则指出当前地方基础设施投资比重下降的原因是由于地方政府自上而下的标尺竞争(yardstick competition)导致的正外部性。标尺竞争或称政治锦标赛作为一种相对绩效考核方式,不仅包括GDP增长率等显性治理,还有官员任期和异地交流等隐性手段[24],共同构成我国当前的干部人事制度。

将政治锦标赛作为中国政府官员的激励模式,是中国经济腾飞的重要原因,但由于其激励目标单一性与政府职能多样性之间存在严重冲突,又成为当前经济面临的许多重大问题的主要根源[19]。比如政治晋升博弈之中的地方官员很可能表现出非合作倾向,造成我国跨区域经济互动中显示出来的严重的地方保护主义和重复建设问题[8]。再如,地级市官员的晋升压力会以多种途径形成不良贷款,城市商业银行的贷款投放受到当地官员的政治影响[7]。最近,地方官员的政绩诉求已被证实是导致辖区环境污染事故频发的重要因素,而且这一影响在沿海地区更加明显[11]。如何改进地方官员的政绩考核以便最大限度地去除标尺竞争导致的负面影响,成为目前我国行政治理领域的重要课题。当然还有文献探讨1994年分税制改革造成“土地财政”后果[13],这可能引发地方政府拆迁行为的加剧,本文也做些检验。

某地拆迁多寡一方面能够反映该地城乡更新快慢和民众生活质量高低,另一方面房屋拆迁关系被拆迁人直接利益,为GDP增长而强制拆迁则有悖于房屋拆迁的初衷,造成不必要的经济纠纷和社会矛盾。从现实来看,暴力拆迁现象屡见不鲜以及地方政府热衷拆迁的事实似乎表明,基于这种“唯GDP论”政绩考核体制,地方官员很可能将大拆大建当成提升当地GDP的捷径,即政治锦标赛中“数字出官”的故事在拆迁领域同样存在。文章余下部分正是为验证地方GDP增长为纲的官员考核机制推动当地拆迁规模的说法而展开的。

三、数据与方法

(一)数据介绍

本文数据包括两个来源。首先是中国家庭金融调查,该数据的获取为开展拆迁驱动力研究奠定了坚实的实证基础。中国家庭金融调查由中国人民银行同西南财经大学合作发起,旨在全国范围内收集有关家庭资产、负债、收入和支出等方面的微观信息,以促进我国对家庭的经济行为和社会行为、国家在金融领域的宏观调控等基础认识与科学研究*更多信息可参考甘犁等[27]的《中国家庭金融调查报告2012》,或其官方网站http://chfs.swufe.edu.cn。。分别按照人均GDP、非农人口比重对区县及村(居)委会两次分层PPS抽样,并按村居委会平均房价高低对家庭户作进一步重点抽样之后,该项目于2011年7-8月顺利进行第一轮入户CAPI调查,走访全国80个区县、320个村(居)委会,共获得8437户有效数据。分阶段分层PPS抽样加上按实际抽样事后给出概率权重,调查抽样和质量控制得到很好保证。从2011年中国家庭金融调查数据中,我们汇总出80个区县2001-2010年拆迁次数、民众满意度、抽样权重等变量*CHFS整体抽样方案采取了三阶段分层PPS的抽样设计,第一阶段抽样单元为区县,具体从去除西藏、新疆、内蒙和港澳台地区外的2585个区县中抽取80个区县。调查报告显示,实际样本和总体在人均GDP等指标上非常一致。由此可知,CHFS2011年数据在区县级层面乃至全国具有代表性,符合本文研究目的。CHFS2011年调查问卷非金融资产部分设置有拆迁模块,详细询问受访家庭拆迁时间、补偿等信息,根据回忆性原始数据,本文汇总成区县层面的拆迁主题的面板数据。由于拆迁是影响家庭住房的重要事件,且拆迁距离调查时间2011年夏越近,受访户越能准确说出发生时间(这也与离2011年越近住房价格越高、拆迁影响越大的现实是吻合的),这些方面原因能够很大程度上缓解回忆性数据的偏差。。

其次,历年《中国县(市)社会经济统计年鉴》是本文另一重要数据来源。仔细从中整理出各区县人口、经济、地理等基础信息,并与上述得到的拆迁信息相匹配,最终得到2001-2010区县级面板数据来检验GDP政绩观对拆迁规模的影响。遗憾的是,由于年鉴缺乏大部分市辖分区基础信息,本文无法与2011年中国家庭金融调查的所有区县相匹配,实际匹配近50%区县,绝大多数为县城,这可能在一定程度上低估经济绩效对拆迁次数的影响*通常认为市辖分区的拆迁次数更多,拆迁活动更为频繁,故这里样本选择会低估拆迁影响。。另一角度看,依据我国行政层级结构就GDP增长绩效自上而下“层层分解、层层加码”现象[19],上述低估的参数在倒数第二层的区县级被进一步缩小,故本文实证结果总体上低估经济绩效诉求如何影响拆迁规模情况。

(二)计量方法及变量选择

全文面板数据模型的基本形式如下:

(1)

其中,demono表示特定年份t在特定区县i发生的拆迁总次数*如前所述,现实中拆迁既包括最大照顾民众利益的良性拆迁,又存在大量深恶痛绝的强拆行为,故区县层面汇总的拆迁总次数一方面反映该地区民众住房条件的改善程度,另一方面显示当地官员为追逐GDP政绩而制造的人为拆迁状况。这两种不同性质的拆迁很难厘清,本文理解及处理方式是,良性拆迁次数为正常规模,过度拆迁次数为GDP政绩观导致的拆迁领域负面影响。,考虑到某年某地存在零拆迁的记录,故如下回归中采用ln(1+demono)计算。gdprt是我们感兴趣的经济绩效变量,代表该区县该年度GDP增长率,是各区县前后两年第二产业增加值的增长率。这里之所以选择第二产业增加值代表GDP,一是由于统计年鉴上缺乏第三产业增加值数据无法得到当地GDP,二是有研究发现,能力强的地方官员更多关注第二产业发展而非第一产业或第三产业[26]。数据限制下,采用第二产业增加值来研究地方官员通过关注GDP增长率来推动住房拆迁规模在一定程度上是符合研究目的的。为增强结果稳健性,本文还引入财政收入增长率fiscalinrt替代gdprt[19],由各区县前后两年地方财政一般预算收入计算得出。一般来说,相对经济绩效度量更为贴近地方官员考核现实。参照以往文献[1][11][28],本文用gdprt减去prov_avggdprt得到的差额diff_gdprt来表示相对经济绩效考核,以去除局部范围内的共同冲击或特征,其中prov_avggdprt为本省(自治区、直辖市)的GDP增长率平均水平。还有些文献指出加入辖区民众的满意度可能会改善官员考核指标体系的激励作用[4][19],本文也尝试考虑当时当地的家庭拆迁补偿满意度的平均值avgsatisfy,由满意度五等分主观度量得分标准化而成。

经济绩效变量系数α即为我们关注的对象,若其显著为正则能够验证唯GDP论及其消极影响的存在。Z为外生的控制变量向量,u为该区县不可观测的特征,v是特质的误差项。一般假定cov(Xit,vit)=0,X包括gdprt和Z。为了利用固定效应方法去除不可观测的u,进一步地,我们假设cov(Xit,ui)≠0*如下实证分析中Hausman检验同样支持固定效应方法。。

具体解释变量选择上,Z包括固定资产投资率investrt、政府规模govsize、城镇化率urbanrt、人口密度popdensity、人力资本指数hcrt。其中,固定资产投资率由各区县城镇固定资产投资完成额与两大产业增加值总和相比计算得出,直观上,固定资产投资率越高拆迁发生次数越多。政府规模是各区县地方财政一般预算支出与两大产业增加值总和的比值,控制这一变量能够捕捉中国式分权下政府财政扩张的冲动[4],预期为正。有部分文献指出1994年分税制改革造成地方政府财政紧张,使得地方官员具有通过出让土地、拆迁中低额补偿高额拍卖被征地等方式获取预算外收入的财政激励[13]。这里利用“(地方财政一般预算支出 — 地方财政一般预算收入)/地方财政一般预算支出”来计算财政亏损率进而检验这种土地财政激励假说。城镇化率是100%与该区县乡村人口和年末总人口比值的差额,城镇化越高的地方预期拆迁发生次数越多。人口密度由年末总人口和2010年行政区域土地面积相除并乘以10得到,人口密度愈大的地方住户密度愈大,预期发生拆迁次数越多。人力资本指数由普通中学在校学生数除以年末总人口得到,用来捕捉可能的地区年份人口特征。

有文献指出,拆迁次数作为被解释变量采用普通的固定效应方法可能存在计量偏误,尝试泊松分布较为合适[11]。我们这里也将其作为稳健性检验手段。一般地,单位时间内拆迁次数随机变量Y在i县t年值demono服从如下泊松分布:

(2)

这里,泊松分布的期望值(或方差)为:

(3)

幂系数(exponentiated coefficient)eα、eβit被称为发生比(incidence-rate ratios),其与100%差额表示解释变量每变动一个单位,拆迁发生次数大体变动的幅度。

对传统静态面板数据模型采用固定效应方法虽然能够去除不随时间变化的个体异质性,但无法解决同时决定的内生性问题(simultaneity bias)。显然,各级政府官员在提升政绩进而晋升官位前提下,当地GDP增长快慢可以影响拆迁发生次数,而拆迁次数多寡反过来能够推动房地产行业兴衰从而作用GDP增长速度。动态面板数据模型的出现可以很好地缓解这一棘手问题,修正后的模型如(4)所示*计量方法上讲,静态面板数据通过时间去平均法(time-demeaning)能够解决不可观察的不随时间变化的异质性导致的遗漏变量问题,动态面板数据不仅可去除这一个体异质性,而且通过利用滞后两期及以上的被解释变量向量组做滞后一期的被解释变量的工具变量的方法,还能消除同时决定的内生性问题(这里是Nickel bias),故本文潜在的内生性很大程度上是由GDP增长率测量误差引起的。理论上讲,这会引起估计结果偏向0,即系数变得不大显著,故去除测量误差后本文对GDP增长率影响拆迁规模的估计结果应会更显著。当然可能还残留不可观察的随时间变化的异质性引起的遗漏变量问题尚待寻找额外工具变量来解决。:

(4)

四、实证分析

本节首先给出上述模型关键变量的描述性统计特征,然后介绍计量回归结果。

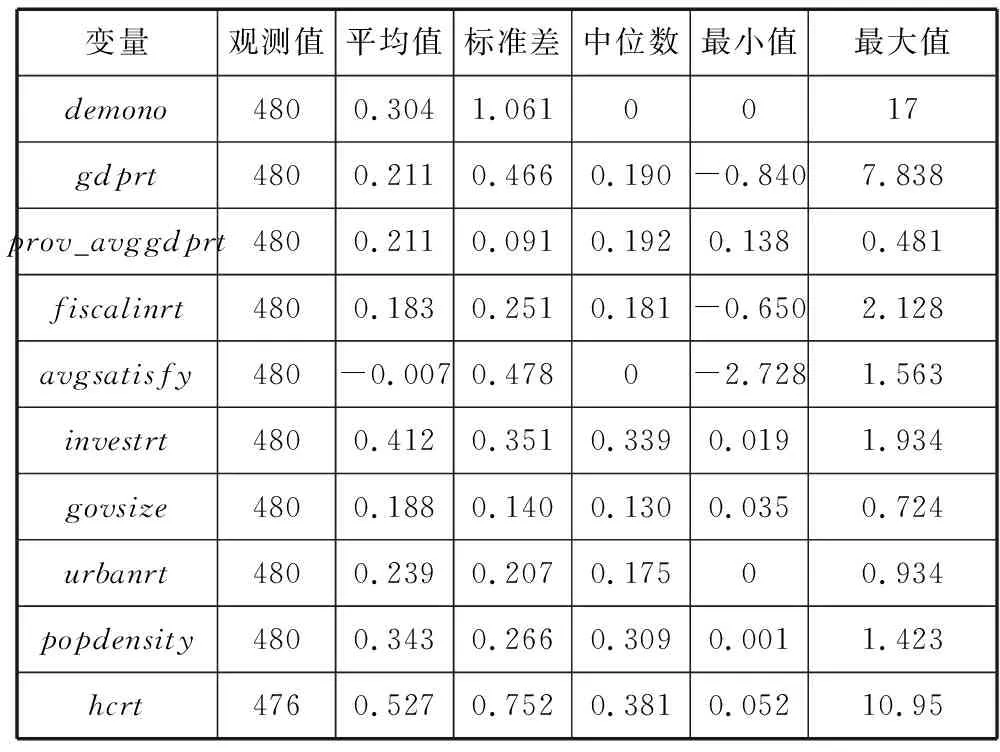

(一)描述性分析

表1列出主要变量的描述性统计特征。数据显示,年度拆迁次数变化较大,最多达17次,中位数为0表明大部分区县(80%)近10年未发生拆迁行为,这可能与较繁华市辖分区数据缺失有关,但依据前述“加码”现象也能反映全国一定现实。经济绩效度量gdprt和fiscalinrt较为合理,但前者波动较大,去除异常值后如下回归结果基本未变。标准化的民众满意度均值小于0,标准差较大,表明各地各年住户拆迁满意程度有较大差异,但总体不太满意。各控制变量均值、中位数大小适中,无异常值存在,符合日常观察。

表1 主要变量描述性统计

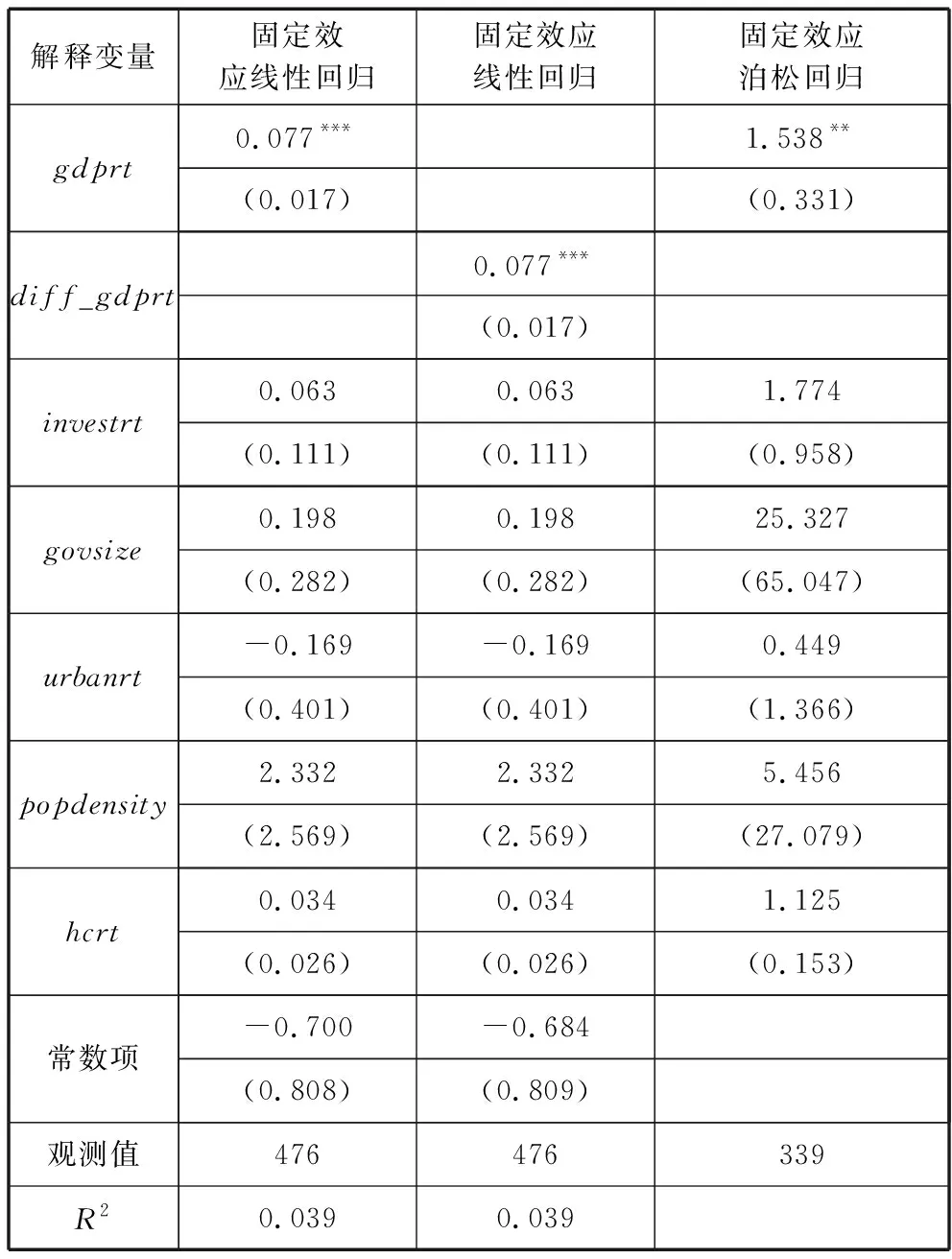

(二)回归分析

经济绩效对拆迁次数的静态面板数据模型(1)和(3)回归结果分别见表2前两列和第3列。不难看出,无论第1列还是第3列,经济绩效gdprt系数均为正,并且采用以往面板数据固定效应方法时其在1%水平上显著,而采用固定效应泊松回归方法也在5%水平上显著。第1列系数0.077的经济含义为,GDP增长率每上升一个百分点,拆迁次数增加7.7%,这属于GDP绩效考核对拆迁次数的短期效应。如果说上述两列考察的是绝对经济绩效评估的话,第2列考虑相对经济绩效评估diff_gdprt,其回归系数亦显著为正,大小与第1列类同。这初步表明,以GDP增长率为指标的地方经济绩效考核短期内的确能够显著增大当地当年的拆迁规模。

表2 经济绩效考核对拆迁次数的传统计量回归结果

注:各列被解释变量均为拆迁次数,括号里的数是其对应标准差。第3列汇报发生比。上标“*”、“**”及“***”分别表示10%、5%和1%统计水平上显著。

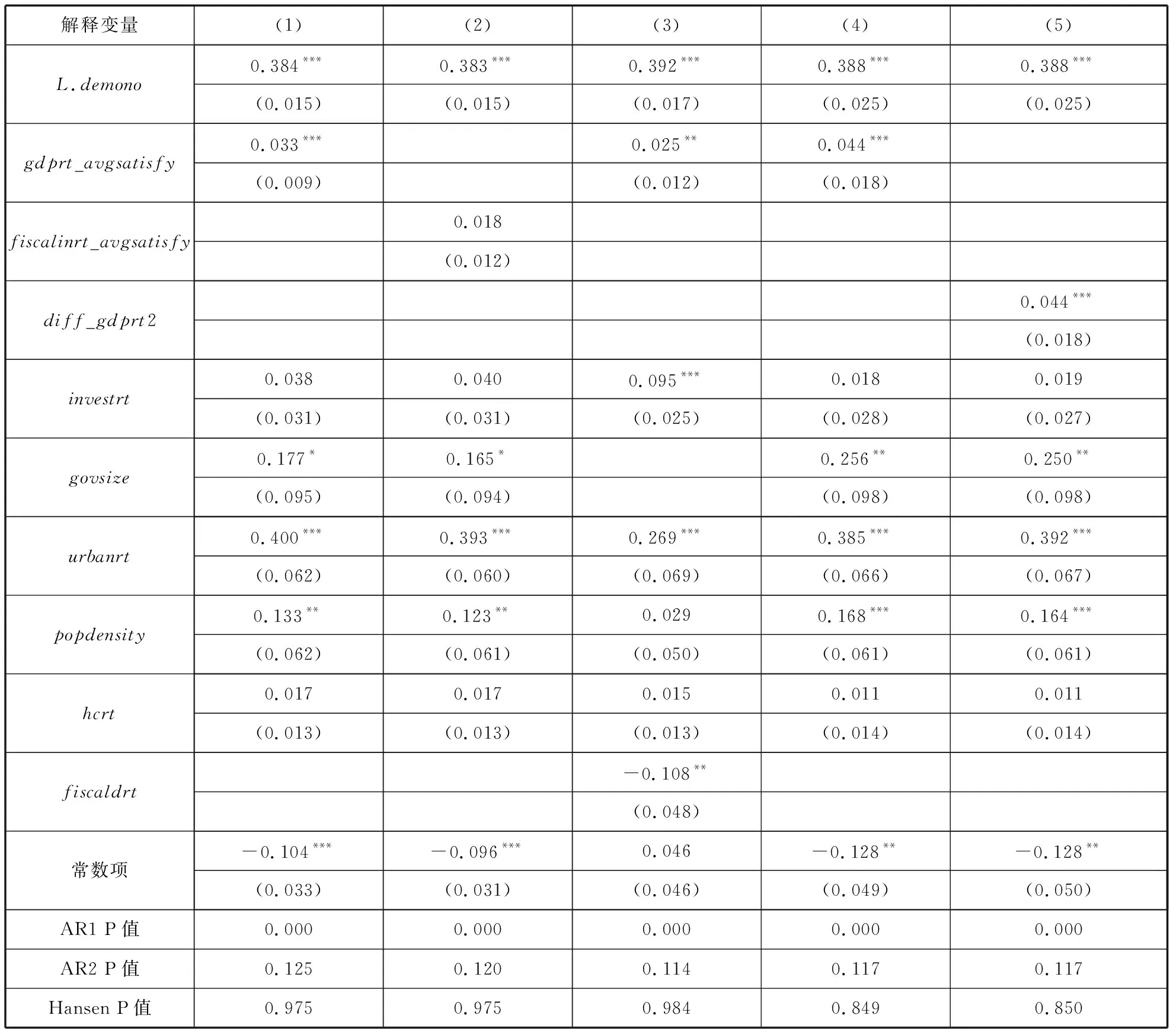

如前所述,模型(1)或(2)可能存在相互决定的内生性问题,需采用动态面板数据计量模型(4)来处理。运用系统GMM估计的回归结果汇报在表3中,其中前1列为基准回归,其余为扩展估计。观察前两列我们发现,在加入拆迁次数一阶滞后项后,经济绩效度量指标gdprt抑或fiscalinrt均在1%统计水平上显著为正,长期效应在0.121(0.075/(1-0.38))到0.139(0.086/(1-0.382))之间,大于表2前两列的短期效应,进一步表明区县级官员为追逐GDP、财政收入增长率等显性政绩而增大拆迁规模的动机。政府官员除了经济绩效下的政治晋升激励外还可能存在填补财政亏损的财政激励[9],他们可能利用拆迁卖地来获取预算外收入,故而产生增加拆迁规模的驱动力。表3第3列考察加入财政亏损率fiscaldrt后经济绩效作用的变化,结果显示,gdprt系数几乎未受影响,但财政亏损度量显著为负。后者与土地财政直观的推测截然相反,地方政府在财政亏损严重的时候反而会缩小拆迁规模的事实直接否定了土地财政假说和财政激励。实际上,与其说政府官员有出让土地来填补财政亏损的表面冲动,还不如说通过做强GDP增长等经济绩效为自身政治晋升做准备更为理性[9]。注意到我国转型期日新月异,故不同年份外生冲击差异很大。一个很自然的稳健性检验方法是,验证加入时间固定效应后GDP增长率如何影响拆迁规模大小,结果汇报在表3第4列。不难发现,GDP增长系数几乎未变动,仍然显著增加拆迁发生次数,再次验证区县级官员在唯GDP论的晋升考核下增大拆迁规模的作用机制。最后一列验证相对经济绩效考核对地方拆迁次数的影响,同样发现,diff_gdprt系数大小类似且显著为正,这意味着地方官员绝对考核和相对考核对当地拆迁次数影响效果是一致的。同时表3各列均显示,拆迁次数滞后项非常显著,表明采用动态面板数据很有必要。此外,固定资产投资率investrt、政府规模govsize、城镇化率urbanrt、人口密度popdensity、人力资本指数hcrt在系统GMM估计两列均为正,govsize、urbanrt、popdensity较为显著,符合经济学直觉和预期。表3最下面3行进一步做了计量检验:一阶序列相关成立且二阶序列相关不成立,故各列误差项基本不存在序列自相关问题;Hansen检验结果表明不能拒绝工具变量合理的假设,故选择的工具变量(滞后项)有效。

表3 经济绩效考核对拆迁次数的系统GMM回归结果

注:各列被解释变量均为拆迁次数,括号里的数是其对应标准差。各列均为两阶段估计结果,内生变量为滞后一期的拆迁次数,工具变量一直到其最大滞后项,第4列控制时间固定效应,最后一列控制时间固定效应且考察相对经济绩效考核。第2列主要解释变量为财政收入增长率fiscalinrt,第5列为相对经济绩效考核diff_gdprt,其它列均为GDP增长率gdprt。上标“*”、“**”及“***”分别表示10%、5%和1%统计水平上显著,各列观测值均为428个。

上述计量回归结果已经证实GDP政绩观能够显著加大当地官员主导的拆迁规模,这种为增加GDP而大拆大建的现象必定造成“拆毁性建设”困境和资源浪费*参见柯勇的报道《建行董事长眼中的“拆毁性建设”》,直指“大拆大建”拉动GDP增长的现象不可持续,http://im.banyuetan.org/rtdj/hot/110601/42558.shtml。。为根源上改进官员考核指标体系,这些年不少地区试点探索同时考虑环境污染、能源消耗、民众满意度等指标的综合绩效标准,例如广东官员在两会提出GDP比重不超过3成的改革意向*参见杨华云、胡红伟的报道《广东官员考核GDP比重不超三成》,《新京报》,2010年3月7日,http://epaper.bjnews.com.cn/html/2010-03/07/content_72966.htm?div=-1。。本文这里利用中国家庭金融调查问卷中拆迁住户补偿满意度汇总得到辖区民众各年平均满意度信息,进一步探讨兼顾民众满意度的新的官员绩效考核对当年当地拆迁次数的影响变化。新绩效考核具体构建过程是,先标准化原经济绩效指标gdprt、fiscalinrt、diff_gdprt以及新指标平均满意度avgsatisfy,然后分别赋予0.3和0.7的比重,加权平均值即为新绩效指标gdprt_avgsatisfy、fiscalinrt_avgsatisfy、diff_gdprt2。按照同样的方法重新回归表3内容,结果整理在如下表4中。我们不难发现,修正后的绩效考核对拆迁规模的影响效果下降了,不仅系数变小,甚至显著性也下降了,控制变量影响基本未变*细心的读者可能会认为,标准化后的指标也会影响绩效系数。我们将旧指标标准化回归后发现,的确能够减弱拆迁次数,但回归系数大小介于新旧绩效考核回归系数之间。也就是说,加入民众满意度后的新指标还会进一步降低拆迁规模效果。。 这不仅揭示上述计量结果的稳健性,更重要的是表明官员对不同的考核体系确实具有明显不同的激励效果,改善现有绩效指标有助于缓解当前的“拆迁热”。

表4 修正后的绩效考核对拆迁次数的系统GMM回归结果

注:同上表3。

五、结论与启示

拆迁是中国目前非常突出的社会问题,其驱动机制备受大众的关注。尽管厘清拆迁驱动机理对维护社会稳定、理性提出解决措施具有参考价值,但鲜有经济学视角的学术研究。基于2011年中国家庭金融调查和历年《中国县(市)社会经济统计年鉴》资料匹配构建的2001-2010年区县级面板数据,本文深入探讨GDP增长等经济绩效考核对拆迁行为发生次数的影响。固定效应线性回归、泊松回归以及动态面板数据系统GMM估计结果均表明,在控制住政府规模、城镇化率、人口密度等因素下,经济绩效的确能够显著正向作用当年当地的拆迁多寡,地方政府在财政亏损严重时缩小拆迁规模的事实证伪了土地财政假说和财政激励的解释力。进一步研究发现,加入辖区当年民众满意度的绩效考核则会减弱拆迁规模影响。值得注意的是,正如数据部分指出,这些结果仅保守估计绩效考核对拆迁次数影响的下限,另去除测量误差后影响会变得更显著,故实际推断要谨慎。本文验证了GDP增长(绝对和相对)政绩诉求对拆迁规模的短期影响和长期影响,但否认了土地财政驱动拆迁多寡的渠道。

上述研究结论具有重要的政策启示。首先,厘清拆迁驱动机制能够帮助人们理性认识拆迁背后驱动力,进而缓和社会矛盾。由于拆迁与强拆具有一定相联性,找寻出什么原因导致房屋拆迁和相关上访屡禁不止,可以有针对性地维护社会稳定并构建和谐社会。只有剖析清楚导致拆迁甚至强拆的驱动因素,我们才能够尽量规避不必要的社会纠纷,民众才能安居乐业。本文研究结论表明,地方政府在拆迁中扮演重要角色,如何制衡官员健康发展地方经济值得深思。其次,证实GDP政绩观驱动房屋拆迁的作用机制可以为当前唯GDP论的官员考核体制的改进提供思路。长期以来,围绕GDP增长率的地方官员竞争创造了中国经济的急速增长,但由此导致的负面影响亦不可忽视。文章就其对拆迁影响的研究结果首次印证了舆论界的猜想,也为现行地方官员晋升体制运行的代价提供了新证据。后者提醒政府改革官员考核体系的迫切性,考虑纳入辖区公众的满意度等指标是改进考核的一个重要方向。文章研究显示,在同时考虑当年当地民众拆迁满意度后,拆迁规模影响程度有所下降,暗示目前拆迁次数的确超过正常规模;而加入满意度后拆迁规模影响显著性下降的尝试性结果进一步说明,兼顾辖区民意的新绩效确实能够降低拆迁规模。事实上,钱先航等[7]也发现,加入环境和民生指标的官员考核能够有效抑制不良贷款的累积。最后,改变房地产投资拉动的经济增长方式,是落实科学发展观的长久之计。拆迁明显属于政府主导的房地产投资活动,投资驱动型经济容易造成需求不足和产能过剩,这往往与粗放型经济增长方式和GDP绩效考核相伴而生[33]。制度变革归根到底还得经济结构发生变化,改进经济绩效考核体系需要从根源上转变经济增长方式,使之逐步集约高效、惠及民生,才能贯彻科学发展观的实质并有助于国民经济可持续发展。

需要指出的是,本文的一个特色是将省级或地级市级官员为增长而竞争的故事扩展到区县一级,但另一方面正是由于缺乏这一级官员任期升迁的具体信息,使得官员政治晋升激励如何引发拆迁冲动对后续研究者仍是具有挑战性的工作。此外,强拆发生同拆迁次数和补偿多寡都有关系,强拆驱动力尚不能简单等价于拆迁驱动力,在获得充足数据的前提下探讨房屋强拆发生原因则是另一扩展方向。

参考文献:

[1]Li H, Zhou L. Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China [J]. Journal of Public Economics, 2005, 89 (9-10): 1743-1762.

[2]张军. 分权与增长:中国的故事 [J].经济学 (季刊), 2007,7(1):21-52.

[3]张军,高远,傅勇,张弘.中国为什么拥有了良好的基础设施?[J].经济研究,2007(3): 4-19.

[4]方红生,张军.中国地方政府扩张偏向的财政行为:观察与解释 [J].经济学 (季刊),2009,8(3):1065-1082.

[5]王贤彬,徐现祥,李郇.地方官员更替与经济增长 [J].经济学 (季刊), 2009,8(4):1301-1328.

[6]李猛,沈坤荣.地方政府行为对中国经济波动的影响 [J].经济研究,2010(12):35-47.

[7]钱先航,曹廷求,李维安.晋升压力官员任期与城市商业银行的贷款行为 [J].经济研究,2011(12):72-85.

[8]周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J].经济研究,2004(6):33-40.

[9]张莉,王贤彬,徐现祥.财政激励晋升激励与地方官员的土地出让行为 [J].中国工业经济,2011(4):35-43.

[10]梁若冰.财政分权下的晋升激励部门利益与土地违法 [J].经济学(季刊),2009,9(1):283-306.

[11]于文超,何勤英.辖区经济增长绩效与环境污染事故——基于官员政绩诉求的视角 [J].世界经济文汇,2013(2):20-35.

[12]傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价 [J].管理世界,2007(3):4-22.

[13]陈志勇,陈莉莉.财税体制变迁、土地财政与经济增长 [J].财贸经济,2011(12):24-29.

[14]王克稳.论房屋拆迁行政争议的司法审查 [J].中国法学,2004(4):74-82.

[15]曾建光,伍利娜,王立彦.中国式拆迁、投资者保护诉求与应计盈余质量——基于制度经济学与Internet治理的证据 [J].经济研究,2013(7):90-103.

[16]Qian Y, Roland G. Federalism and the soft budget constrain [J].American Economic Review, 1998, 88 (3): 1143-1162.

[17]Blanchard O, Shleifer A. Federalism with and without political centralization: China versus Russia [J]. IMF Staff Papers, 2001, 48 (4): 171-179.

[18]Jin H, Qian Y, Weingast B R. Regional decentralization and fiscal incentives: federalism, Chinese style [J]. Journal of Public Economics, 2005, 89 (9): 1719-1742.

[19]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究 [J].经济研究,2007(7):36-50.

[20]乔坤元.我国官员晋升锦标赛机制:理论与证据 [J].经济科学,2013(1):88-98.

[21]Li, L. The Incentive Role of Creating ‘Cities’ in China [J].China Economic Review, 2011, 22 (1): 172-181.

[22]柳庆刚,姚洋.地方政府竞争和结构失衡 [J].世界经济,2012 (12):3-22.

[23]Yu Y, Zhang L, Li F,Zheng X. On the determinants of public infrastructure spending in Chinese cities: a spatial econometric perspective [J]. The Social Science Journal, 2011 (48): 458-467.

[24]Huang Y. Managing Chinese bureaucrats: an institutional economics perspective [J]. Political Studies, 2002 (50): 61-79.

[25]Jones B F, Olken B A. Do leaders matter? national leadership and growth since World War II [J]. Quarterly Journal of Economics, 2005,120 (3): 835-864.

[26]Yao Y, Zhang M. Subnational leaders and economic growth: evidence from Chinese cities [Z].2011, Peking University China Center of Economic Research working paper series No.E2011006.

[27]甘犁,尹志超,贾男,徐舒,马双.中国家庭金融调查报告2012 [M].成都:西南财经大学出版社,2012.

[28]周黎安,李宏彬,陈烨. 相对绩效考核:关于中国地方官员晋升的一项经验研究 [J].经济学报,2005,1(1):83-96.

[29]Arellano M, Bond S. Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equations [J]. The Review of Economic Studies, 1991(58): 277-297.

[30]Arellano M, Bover O. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models [J]. Journal of Econometrics, 1995, 68 (1): 29-51.

[31]Blundell R, Bond S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models [J]. Journal of Econometrics, 1998, 87 (1): 115-143.

[32]Roodman D. How to do xtabond2: an introduction to difference and system GMM in Stata [J]. The Stata Journal, 2009, 9 (1): 86-136.

[33]符育明. 中国房地产价格与城市化困境[J]. 经济资料译丛,2013 (2):1-12.