论英汉习语中的设喻连续体

2014-08-20黄曼,肖洒

黄 曼,肖 洒

(1.华中师范大学外国语学院,湖北武汉430079;2.深圳大学外国语学院,广东深圳518000)

一、概述

(一)习语定义及分类

习语是各民族语言的精华,是语言经过长期使用的沉淀。《牛津英语大辞典》中对英语“idiom”的定义是:“基于使用而建立的一组词,其整体意义不可由其构成成分的意义推测而出,比如over the moon,see the light”。国外已有很多学者对idiom进行过研究和探讨。比如Mcmordie(1954)认为idiom是特殊词语的特殊用法,Makkai(1972,1995)认为idiom是对一组词语赋予不同于其原有意义的新的意义,Cowie&Mackin(1985)则认为idiom是两个及以上词语的组合并构成一个意义的整体。总结前人的研究,我们认为,英语idiom是建立在长期使用的基础上,由两个及以上的词组成的,具有新的特殊意义的整体。

汉语界学者通常将idiom在汉语中的对应词称为“熟语”。比如,武占坤(2007)将熟语分为谚语、成语、惯用语、歇后语和锦句五类。王勤(2006:3)则认为,“熟语是词汇体系中大于词的固定词组的类聚体。它含有5个成员:成语、谚语、歇后语、惯用语和俗语……”。《现代汉语词典》(汉英双语,2002年增补本)中并没有“习语”这一词条,但是对于“熟语”则定义如下:“固定的词组,只能整个应用,不能随意变动其中成分,并且往往不能按照一般的构词法来分析,如‘慢条斯理、无精打采、不尴不尬、乱七八糟、八九不离十’等。”

从上述各学者对“熟语”的定义和解释不难看出,汉语“熟语”等同于英语“idiom”。因“熟语”这一术语是从俄语引进,将“idiom”称作“习语”更便于操作。因此本文中我们还是将idiom在汉语中的对应词称为“习语”。习语是语言的精华,它带有浓厚的民族色彩和鲜明的文化内涵,是多种修辞,特别是比喻手段的集中体现。因此,本文中我们按照习语所用设喻手段将其分为隐喻习语、转喻习语、提喻习语和设喻连续体习语四类,并且我们将在认知语言学理论的指导下对第四类习语,即设喻连续体习语的意义产出和理解及其背后的认知机制进行探讨和对比分析。

(二)习语中的设喻连续体

何谓设喻连续体?首先,我们有必要对连续体(continuum,又称连续统)进行界定。Continuum原是一个数学概念。如果说在实数集里实数可以连续变动,那么我们也就可以说实数集是连续体。连续是相对于离散而言的。连续体概念已被引入语言学的研究中,比如刘正光(2002)曾提出隐喻和转喻的连续体。他认为隐喻和转喻连续体理论的意义在于同时关注了连续体两端的隐喻和转喻范畴以及“模糊的中间地带”。Goosens(1990)也曾提出,隐喻和转喻虽然是不同的认知机制和认知过程,但可在语言使用中同时存在。因此他创造性地提出“隐转喻(metaphtonymy)”一词来体现二者之间的互动关系。他区分了四种互动关系,如下所示,其中a和b较为常见,c和d则较少见:

a.Metaphor from metonymy(源自转喻的隐喻);

b.Metonymy within metaphor(隐喻中的转喻);

c.Metaphor within metonymy(转喻中的隐喻);

d.Metonymy from metaphor(源自隐喻的转喻)。

根据Goosens这一区分,我们认为英汉习语中的设喻连续体是一种动态的、处于中间地带的概念。也就是说,这一概念体现了英汉习语中设喻手段并非总是界限分明的,比如隐喻、转喻、提喻等,而是存在模糊的地带。具体说来,包括以下几种:

a.源自转喻的隐喻;

b.隐喻中的转喻;

c.源自提喻的隐喻;

d.隐喻中的提喻;

e.转喻中的提喻。

因此,本文我们在对英汉习语的分类研究中提出设喻连续体的概念,并且认为在英汉习语中设喻连续体广泛存在。设喻连续体不仅包括隐喻和转喻的连续体,还包括隐喻和提喻的连续体。因此,我们可将设喻连续体定义如下,即在某一语言表达式中多种设喻手段并存的现象。比如,英语习语“a nose of wax”意为“任人摆布的人”,直译为“用蜡做的鼻子”。通过突显“nose”来提喻其整体“人”或“人的形状”。“a nose of wax”是塑造者根据自身意愿和所要达到的标准反复捏塑而成的作品。因此“a nose of wax”(想怎样捏就怎样捏的鼻子)意为“任人摆布者”,就整体而言又是隐喻的用法,那么此例便是隐喻提喻连续体习语。汉语中自然也不乏设喻连续体习语的具体实例。比如,汉语成语“口蜜腹剑”、“口诛笔伐”、“众口铄金”等便是典型的隐喻提喻连续体。“口”提喻的是人的言语、文字等,“腹”与“笔”也是提喻用法,同时这些提喻又都蕴含在“ARGUMENTS ARE WARS”这一隐喻概念之中。我们将在认知语言学概念隐喻、概念转喻以及概念提喻的理论指导下,对英汉设喻连续体习语的意义产出和理解过程进行探讨,并对其中的映射关系进行讨论。

二、概念隐喻、转喻和提喻

认知语言学认为语言是认知的表征,语言研究必须与认知研究相结合。许多学者都曾对认知语言学进行定义。Ungerer&Schmid(1996,2001)将其看作一种研究方式,并总结出三种方法:体验观、突显观、注意观。Dirven(2005:17-18)则称,“认知语言学可以被定义为分析语言和其他认知域以及和其他认知机制之间关系的一种语言理论”。王寅(2004,2007a)将认知语言学定义为:“一门坚持体验哲学观,以身体经验和认知为出发点,以概念结构和意义研究为中心,着力寻求语言事实背后的认知方式,并通过认知方式和知识结构等对语言作出统一解释的、新兴的、跨领域的学科。”这一学科的核心原理正是现实—认知—语言的对应表征关系。人们正是在对客观的大自然进行“互动体验”和“认知加工”的基础上形成了语言。因此,认知语言学是一门以认知为出发点,研究语言的普遍性原则,通过有限的认知方式解释语言并发现语言事实背后的认知机制以及认知规律之间关系的学科。认知语言学因其对诸多语言事实和现象都具有较强的解释力从而获得流行和关注。本文中我们将在认知语言学概念隐喻、转喻以及提喻理论的指导下对英汉设喻连续体习语进行探讨。

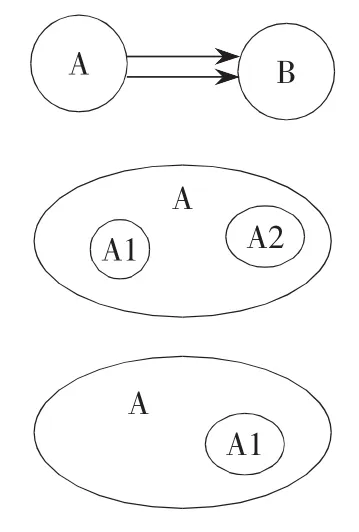

隐喻一直被看作是一种特殊的修辞手段。亚里士多德认为隐喻是“将属于某一事物的名称用来指称另一事物”。概念隐喻的理论是Lakoff&Johnson(1980)在其著作《我们赖以生存的隐喻》中提出的。他们对日常语言中的隐喻进行了研究,并将隐喻纳入了认知语言学的领域,认为隐喻不只是一种语言现象,还是人们认识客观世界的一个重要认知工具。概念隐喻理论认为隐喻是从一个具体的概念域向一个抽象的概念域的系统映射。也就是说,在两个不同概念域即来源域和目的域之间存在着某种映射关系,来源域被用来说明目的域。人们基于相似性的认知基础将对来源域的经验映射到目的域上,以此来认识目的域的特征。这其实也就是我们对意义的理解过程。如果说隐喻的认知基础是“相似性(similarity)”,那么转喻则是基于“临近性(contiguity)”,用一个事体(entity)来代替另一个事体。Lakoff&Johnson(1980:36)对转喻定义如下:“we are using one entity to refer to another that is related to it.This is a case of what we will call metonymy.”(我们用一个事体来表达跟该事体相关的另一事体,这就是我们所说的转喻。)并且认为提喻是一种特殊的转喻。基于此种观点,认知语言学界认为隐喻和转喻是人类所具有的两种最基本的认知方式。然而我们认为,将提喻从转喻范畴中独立出来极具研究价值。概念提喻也是人类的一种基本思维方式和认知方式。对于转喻和提喻的区分,李国南(1999)认为:“转喻(metonymy)中两个名称的所指应属迥然不同的两个事物,只是由于两者总是处于‘同现关系’中才取而代之。而提喻(synecdoche)中两个名称所指处于‘包含’与‘被包含’的关系之中。”我们试图用图1来说明隐喻、转喻以及提喻之间的区分。图1所示三图分别为隐喻、转喻和提喻的映射关系图。首先是认知域A和认知域B之间基于相似性而建立的映射关系,此为隐喻。中间一图为基于邻近性的转喻关系示意图。第三图则为基于包含性的提喻关系示意图。

(图1)

显然,隐喻是不同认知域之间的系统投射,而关于提喻和转喻的区分,我们也可以这样理解:通过突显,使得整体与各部分之间得以替代,这就是提喻;基于邻近性使在同一个认知域内的各部分之间相互替代,这就是转喻。英汉习语是多种设喻手段的表现,其主要认知机制便是概念隐喻、转喻和提喻。概念隐喻这一革命性的观点促进了认知语义学的整体发展,是第二代认知科学的代表理论。认知语言学界在概念隐喻的基础上提出了概念转喻并对其加以研究,已取得了显著的成果,然而对于概念提喻的研究则不多,本文中我们主张概念提喻也是人类认知和思维的一种方式,并且在英汉习语中都能得到体现。

我们认为,英汉设喻连续体习语的意义产出和理解过程是概念隐喻和转喻、或者概念隐喻和提喻的整合运作过程,并且是一个动态的、复杂的认知加工过程。在这一过程中,隐喻、转喻以及提喻并不是独立存在的个体,而是语言事实中存在的同时并存、互相蕴含的连续体关系。这种设喻的连续体中隐喻、转喻或提喻的边界并不是明确清晰的,而是相对模糊的。

三、英汉习语设喻连续体

(一)英汉习语中的隐喻转喻连续体

如果说隐喻是在不同认知域之间建立映射关系,其功能是意义的理解,那么转喻则是在同一认知域内不同事物之间建立映射关系,其主要功能是指代。英语中的隐喻转喻连续体包括两种情况,一是源自转喻的隐喻,二是隐喻中的转喻。试看英语习语“get up on one's hind legs(激动地公开辩护自己的观点)”中的隐喻转喻连续关系,如图2所示。

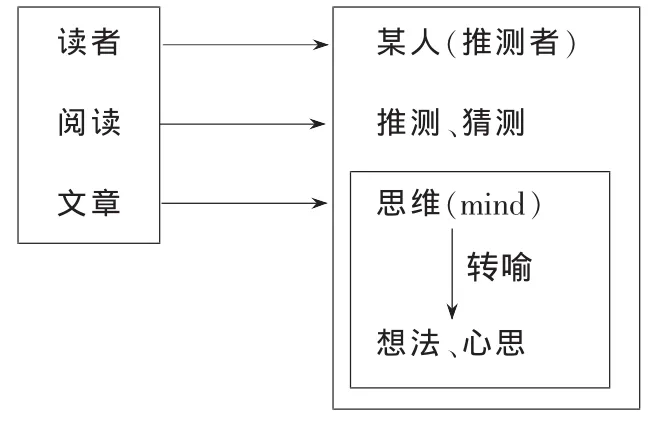

图2所示即为第一种隐喻转喻连续关系——源自转喻的隐喻。第二种隐喻转喻连续关系指的是隐喻中包含的转喻。试以英语习语“read one’s mind(看出某人心思)”为例,如图3所示。

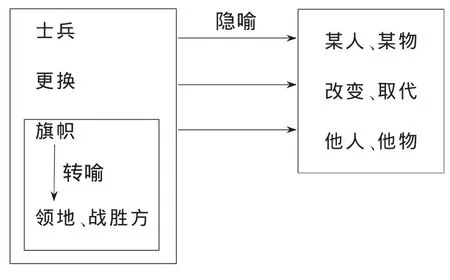

英语习语中这两种隐喻转喻连续关系都能得到语料支撑,然而汉语习语中则倾向于第二种连续关系,即转喻包含于隐喻中。试以汉语成语“拔旗易帜”为例进行说明。这一成语出自西汉司马迁《史记·淮阴侯列传》:“赵见我走,必空壁逐我,若疾入赵壁,拔赵帜,立汉赤帜。”我们将汉语成语“拔旗易帜”中的隐喻转喻连续关系如图4所示。

(图3)

(图4)

同时,我们认为,在英语习语的隐喻转喻连续体中,转喻通常出现于目的域中,而在汉语习语的隐喻转喻连续体中,转喻常出现在来源域中。然而,不管是在来源域还是目的域中,我们都可以认为这其实就是隐喻的转喻机制。不管是隐喻源自转喻还是转喻包含于隐喻中,转喻的理解都构成了隐喻理解的基础。

(二)英汉习语中的隐喻提喻连续体

提喻映射所涉及的两个概念通过包含与被包含的关系获得心理可及(mental accessibility),并在实际语言使用当中表现为图形(figure)和背景(ground)的心理可及。丹麦心理学家Rubin提出了图形—背景分离的观点(Ungerer&Schmid 1996:157),并设计了著名的“人脸/花瓶图(the Face/Vase Illusion)”。当以黑色部分为背景时,我们看到的图形是花瓶;反之,若是以白色部分为背景,我们看到的则是两张人脸。提喻的运作机制正是这种图形和背景之间的心理可及。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,以“帆”代船,部分代替整体,这是典型的提喻。Lakoff&Johnson(1980)认为提喻是一种特殊的转喻。这就是将其纳入转喻的范畴。本文中,我们仍将提喻看作是一种特殊的设喻手段,也是一种特殊的认知方式。试用表示“人”的提喻习语进一步说明(其中英汉语料并非完全对应):

All eyes——众目睽睽/十目所视,十手所指;

Show a leg——抱粗腿;

Eyes and ears——耳目众多。

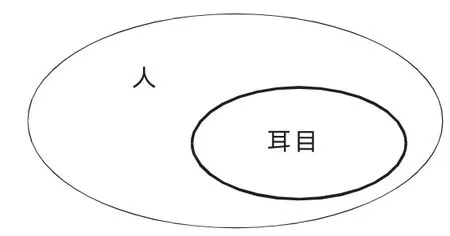

这些语料中都是用身体器官来喻人,部分代整体,便是典型的提喻了。也就是说,在整体的认知域中某一部分得以突显。试用图5来具体说明语料“eyes and ears——耳目众多”。图5中“耳目”这一部分包含于“人”这一整体中,并且通过认知的突显(用加粗线条表示)用来提喻整体。

(图5)

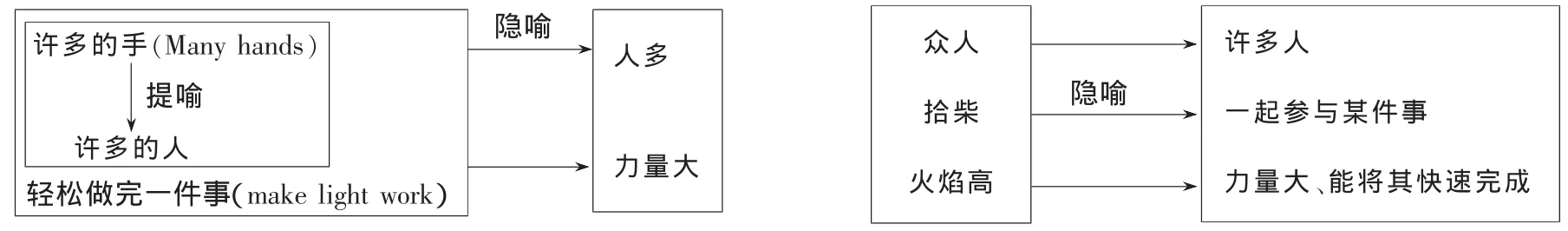

顾名思义,隐喻提喻连续体中既包含了隐喻也包含了提喻。试以英汉对应习语为例探讨其中的隐喻提喻连续体关系。比如,英语习语“many hands make light work”对应汉语习语“众人拾柴火焰高”。我们以图示之如下:

(图6)

“Many hands make light work”在英语中的解释为“If everyone helps with a large task,it will get done easily and quickly”,喻指若每个人都能参与某项工作,那么就能将其快速简单地完成,其实也就是“众人拾柴火焰高”所喻指的人多力量大之意。也就是说,我们可从图6看出来,英语习语中的隐喻提喻连续体在对应的汉语习语中则是简单的隐喻映射关系。

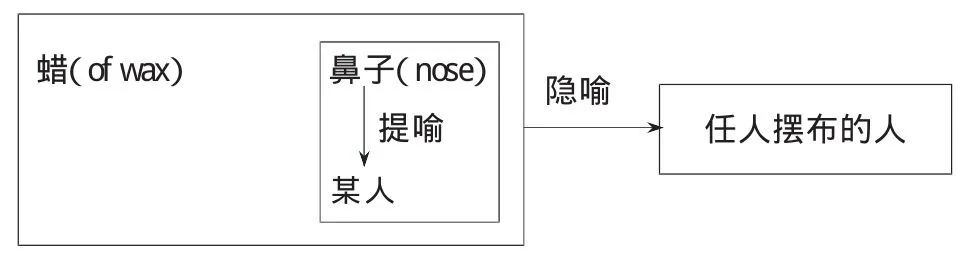

再以英语习语“a nose of wax”为例将其中的设喻连续体映射关系图示如下:

(图7)

从图7可看出,这一英语习语明显是隐喻提喻连续体。其中“nose”和“person”部分代整体的提喻包含于隐喻中,同时构成隐喻理解的基础,这便是隐喻的提喻机制。

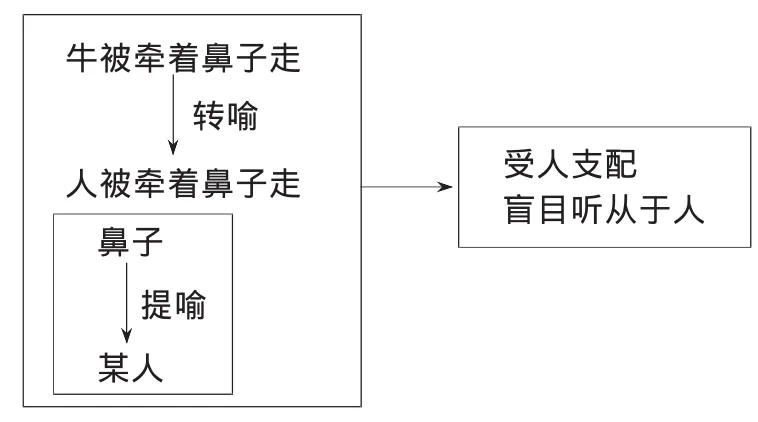

同样是“鼻子”,在汉语习语“牵着鼻子走”中,“鼻子”虽然也是用来提喻“人”,但其来源却是动物和人之间的转喻,就其整体来说这一习语也可看作是隐喻。我们还是以图示之:

(图8)

因此,汉语习语中可以出现比较复杂的隐、转、提喻连续体,这也是英语习语中所没有观察到的现象,因此我们认为这是为汉语所独有的。此例中,隐喻的转喻机制和提喻机制通过整合运作同时构成隐喻理解的基础。

(三)英汉习语中的提喻转喻连续体

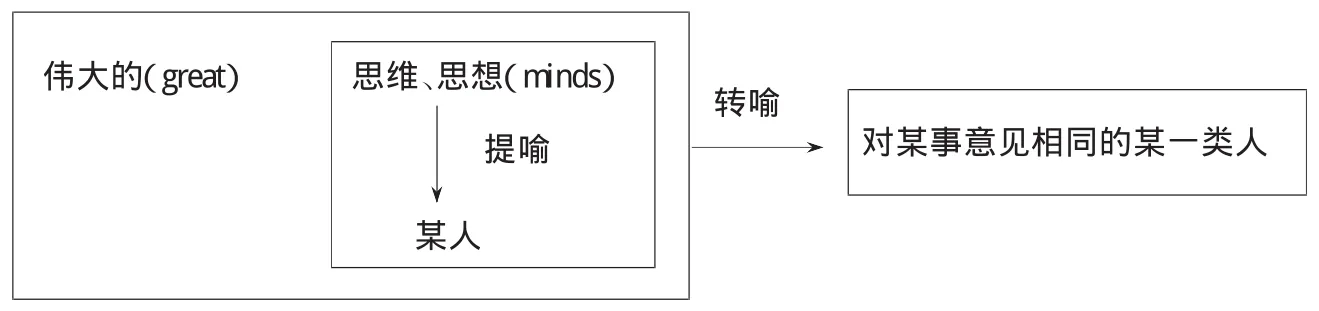

较前面两种类型的连续体而言,提喻转喻连续体则语料较少,并且英语习语中的提喻转喻连续体往往与汉语中的情况不同。我们以英汉对应的习语为例探讨其中的设喻连续关系。比如,英语习语“Great minds think alike”与汉语习语“英雄所见略同”相互对应,但是其中的设喻关系却明显不同,并且相应的系统映射也随之不同。英语习语“Great minds think alike”的提喻转喻关系如下图所示:

(图9)

而在对应的汉语习语“英雄所见略同”中,则没有英语中的提喻映射,而是直接的转喻映射,如图10所示:

(图10)

也就是说,英语习语中的提喻转喻连续体在汉语中则倾向于使用简单的转喻映射。英语习语中的提喻转喻连续体究其根本也就是转喻的提喻机制。转喻中包含了提喻,反过来,提喻构成了转喻理解的基础。对于英语习语“Great minds think alike”而言,就其整体属于转喻,但其中包含了“minds”和“person”部分代整体的提喻。同时理解这一提喻也是理解整体转喻的基础。

四、结语

虽然关于英汉习语中的设喻学界早有研究,但是对我们所观察到的设喻连续体现象的研究仍然较少。这种设喻的连续体不仅是概念隐喻、转喻和提喻的体现,同时也是认知心理学所主张的“整体大于部分之和”这一观点的体现。此外,设喻连续体现象还说明了隐喻和转喻之间的边界并非总是明确清晰的,而是常会出现边界模糊的情况。本文探讨了认知语言学界所普遍认可的两种基本思维方式和认知方式,即基于相似性的隐喻和基于邻近性的转喻,并且在此基础上提出了概念提喻的观点,即概念提喻是基于部分整体或种属之间的包含性所建立的系统映射。英汉习语中设喻连续体的理解机制就是概念隐喻、概念转喻和概念提喻。

通过对英汉习语的观察,我们认为英语习语中的提喻隐喻连续体或提喻转喻连续体在汉语习语中倾向于仅用隐喻或转喻或提喻来表达。比如图6所示的英语谚语“Many hands make light work”中出现的便是隐喻提喻连续体,即“hands”用来提喻“人”,但就该习语整体而言是隐喻用法。然而汉语中与之对应的习语“人多好办事”中则只是提喻用法,而另一对应习语“众人拾柴火焰高”则只是隐喻用法。再比如英语中“Great minds think alike”用“minds”提喻人,就整体而言“great minds”则是转喻某一类人,因此是提喻转喻连续体,而汉语习语“英雄所见略同”则是单纯的转喻用法。最后,我们认为隐喻、转喻、提喻连续体习语为汉语所特有,英语习语中更为常见的则是隐喻和转喻、隐喻和提喻或者提喻和转喻连续体。

我们研究语言,更当研究其背后的认知机制。因此,英汉习语设喻连续体在语言层面所显示的差异,究其根本是反映了其背后认知机制的差异、不同民族人们认知能力和认知方式的差异,以及语言所表征的客观现实的差异。当然,本文提出的观点只是基于部分具体语料的实证研究,自然还需更多的语料来加以支持,更可在后续研究中通过建立英汉习语设喻语料库来提供具体的数据统计和支撑。

[1]McMordie.English Idioms and How to Use Them:3rd edition[M].Oxford:Oxford University Press,1954.

[2]Makkai,A.Idiom Structure in English[M].The Hague:Mouton,1972.

[3]Makkai,A.,Gates,J E.,Boatner,M.A Dictionary of American Idioms[M].New York:Barron’s Educational Serries,Inc,1995.

[4]A P Cowie,R Mackin.Oxford Dictionary of Current Idiomatic English Verbs with Prepositions & Particles[M].Oxford:Oxford University Press,1985.

[5]武占坤.汉语熟语通论[M].石家庄:河北大学出版社,2007.

[6]王勤.汉语熟语论[M].济南:山东教育出版社,2006.

[7]刘正光.论转喻与隐喻的连续体关系[J].现代外语,2002,(1).

[8]Goossens,L.Metaphtonymy:The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action[J].Cognitive Linguistics,1990.

[9]Ungerer,F.,H J Schmid.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].London:Longman,1996.

[10]Ungerer,F.,H J Schmid.An introduction to cognitive linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[11]Dirven,R.Major Strands in Cognitive Linguistics[M]//F.J.Ruiz de Mendoza,M.S.Pena Cervel.Cognitive linguistics:Internal Dynamics and Interdisciplinary Interaction.Berlin:Mouton de Gruyter,2005.

[12]王寅.认知语言学之我见[J].解放军外国语学院学报,2004,(5).

[13]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[14]Lakoff,Johnson.Metaphors we live by[M].Chicago/London:University of Chicago Press,1980.

[15]李国南.英汉修辞格对比研究[M].福州:福建人民出版社,1999.