基于GIS的江西于都崩岗侵蚀空间分布研究

2014-08-17,,

,,

(江西农业大学 园林学院,南昌 330045)

1 研究区概况

于都县位于江西省南部,东经115°11′~115°49′、北纬25°35′8〞~26°20′53〞。在地质构造上地处华南加里东褶皱系的三级构造单元信丰-于都拗褶断束的北端,出露地层为前震旦系、震旦系、寒武系、石炭系、侏罗系、白垩系、第四系地层的花岗岩、变质岩、紫色页岩、粉砂岩等。在地貌上属赣南中低山丘陵区,地形以丘陵、山地为主。

于都县属亚热带湿润季风气候区,气候温暖湿润,四季分明,光照充足,雨量充沛,无霜期长,多年平均气温为19.7℃,≥10℃的年积温为6 183.2℃;多年平均降雨量为1 507 mm,降水量多而集中,4—5月降雨量约占全年的47%。境内河流属赣江水系,主要支流有贡水、梅江、濂江等。土壤类型以红壤和水稻土为主,黄红壤(富铝土)则分布在海拔相对较高地带。于都属亚热带常绿阔叶林带,以次生林或人工林为主,其中,人工林多为杉木和马尾松。在人为干扰较少的地带则分布有杉树、马尾松及樟科、壳斗科、山茶科、木兰科、金缕梅科等阔叶树木,森林覆盖率达56.4%。

于都县土地总面积2 893 km2,总人口104.6万,人口密度353人/km2。辖贡江镇、铁山垅镇、盘古山镇、禾丰镇、祁禄山镇、梓山镇、银坑镇、岭背镇、罗坳镇、罗江乡、小溪乡、利村乡、新陂乡、靖石乡、黄麟乡、沙心乡、宽田乡、葛坳乡、桥头乡、马安乡、仙下乡、车溪乡、段屋乡等23个乡镇。

2 研究方法

根据对于都县面积大于60 m2的崩岗进行登记调查,借助Arcmap 10软件输入已有的崩岗侵蚀点坐标位置信息,生成具有空间位置的崩岗侵蚀点,建立拓扑,定义后转换成和地形图一致的坐标系统。同时建立包含每个侵蚀点相应的地理位置、面积、形态、发育类型等数据的属性数据库,在Arcmap 10中将崩岗侵蚀的空间数据和属性数据进行链接后,得到于都县崩岗侵蚀的数据库。

运用地理信息系统软件,将于都县土地利用、高程模型数据、土壤、成土母质等相关要素图扫描,数字化,建库。最后通过Arcmap 10建立影响崩岗的以上相关图层,将崩岗分布图层分别与以上相关图层叠加分析,从而得到研究区崩岗与各环境影响要素的关系,从而总结出崩岗的空间分布规律。

3 研究结果

3.1 崩岗数量与规模

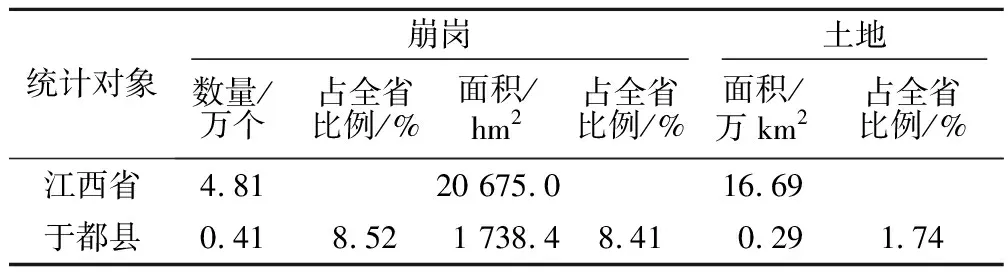

于都县是江西省水土流失较严重的县份之一,全县水土流失面积843.82 km2,占土地总面积的29.17%,土壤侵蚀强度大,中度以上流失占水土流失面积的64.01%,全县约有崩岗4 062处[1],于都土地面积仅占江西省土地面积的1.74%,但崩岗数量却占江西崩岗总数量的8.52%,于都县崩岗面积为1 738.4 hm2,占江西崩岗总面积的8.41%(表1)。按照崩岗面积60~1 000 m2、1 000~3 000 m2,≥3 000 m2的分级标准,可将崩岗划分为小型、中型、大型3种崩岗规模,于都县大型、中型和小型崩岗分别为1 392,1 648,1 022个,面积分别为13.24,3.54,0.61 km2,从数量而言,大型崩岗分别是中型和小型的84.47%和136.2%,从面积上来说,分别是小型和中型的3.74和21.84倍。由此可见,于都县以中型崩岗的数量最多,然而崩岗面积最大的则是大型崩岗。

表1 于都县崩岗侵蚀现状

3.2 崩岗发育阶段

牛德奎等[2-4]学者对崩岗的发育阶段在相关研究做作过不同描述,认为崩岗有一个从初始发展、剧烈发展、到趋于稳定的发展过程。

就单个崩岗而言,土壤母质条件和外部条件的差异,发展的过程不尽相同,要对每个崩岗发育阶段进行统一划分并在现场进行判定很难做到准确;但就整体而言,崩岗发育发展都有一个共同阶段,即活动期和相对稳定期,水利部长江水利委员会依据崩岗所处发育阶段,将崩岗分为活动型与相对稳定型2种发育类型[5]。相对稳定型崩岗是指崩岗处于较为稳定的发育阶段,崩壁没有发生新的崩塌,沟口有极少量新的冲积物堆积,植被覆盖度较高,一般可达到75%以上;崩岗处于活跃的发育阶段,崩壁仍在继续崩塌,遇暴雨则沟头崩塌活跃,沟头陡壁新土出露,每年崩壁都出现新露土,沟壁和崩积堆植被覆盖率低的崩岗称为活动型崩岗。

于都县有4 062处崩岗,活动型崩岗占于都县崩岗总数量的98.74%,相对稳定型崩岗仅占总数量的1.26%。根据于都县崩岗的面积来看,活动型崩岗面积占总侵蚀面积的98.82%,相对稳定型崩岗的侵蚀面仅占1.18%,由此可见,于都的崩岗侵蚀,主要是以活动型崩岗为主,表明绝大多数崩岗正处于侵蚀发育旺盛期,崩岗又是一种极难治理的水土流失类型,如果任由它侵蚀,而不加以治理,崩岗所产生的侵蚀量将不断增加,侵蚀程度将日益加剧。

3.3 崩岗侵蚀形态

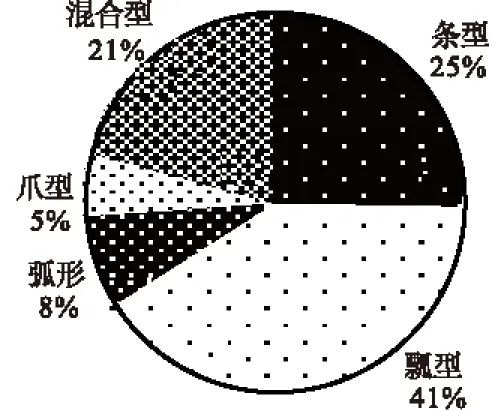

图1 于都县崩岗类型

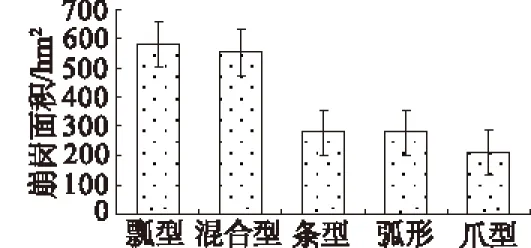

图2 于都县崩岗类型-崩岗面积关系

对于崩岗侵蚀的形态,很多研究者们用比拟和象形来表述和分类。根据《南方崩岗防治规划》的调查,将崩岗的侵蚀形态可分为条型、瓢型、弧形、爪型、混合型5种。这5种形态在于都县均有分布,调查结果表明,条型、瓢型、弧形、爪型、混合型分别占全县总个数的25%,41%,8%,5%,21%(图1),瓢型崩岗分布较广。在不同形态类型中,瓢型和混合型的崩岗面积最大,分别占全县崩岗总面积的33.47%和31.88%,其他3种侵蚀形态分别为6.56%,16.07%,12.02%(图2)。

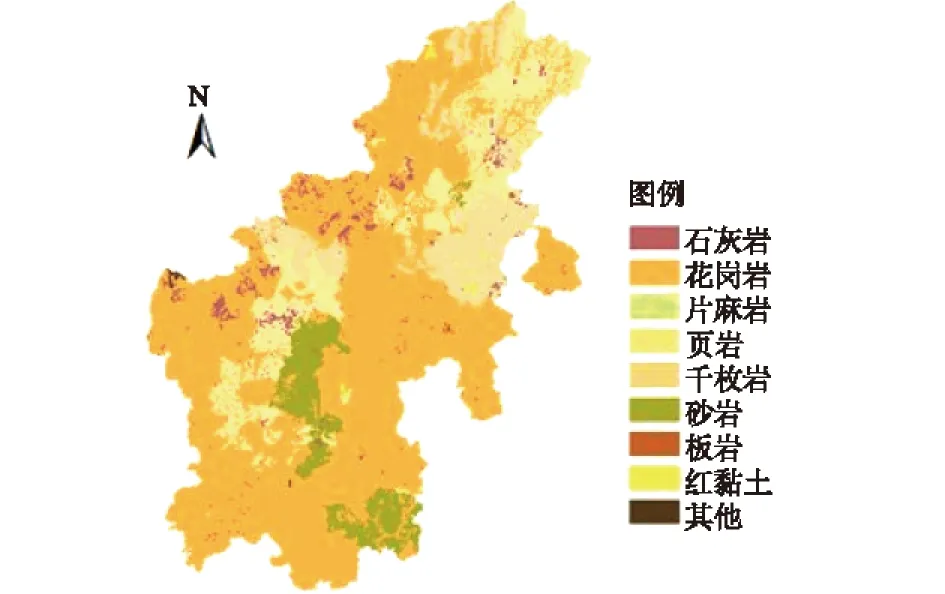

图3 于都县成土母质分布

3.4 崩岗分布规律

3.4.1 崩岗分布的成土母质与土壤类型

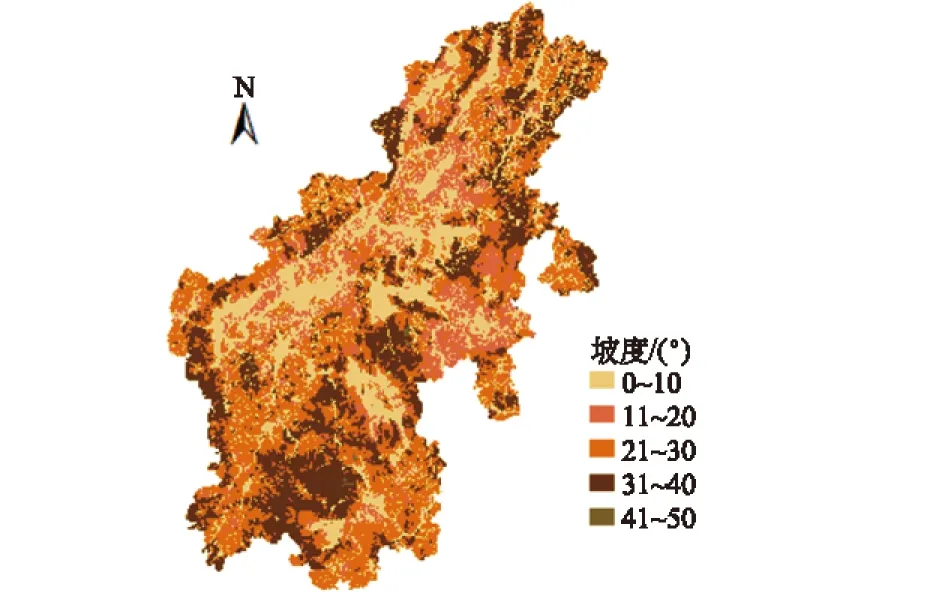

成土母质是崩岗侵蚀的基础,于都土壤的成土母质主要有花岗岩、页岩、千枚岩、砂岩、板岩、红黏土、石灰岩、片麻岩等。由GIS生成成土母质分布图(图3),并将崩岗分布与于都县成土母质分布信息叠加处理,其统计结果表明,崩岗主要分布在花岗岩、页岩风化壳上,发育在花岗岩上的崩岗占61.55%,发育在页岩上的占20.06%,发育在千枚岩上的占12.06%,砂岩上的占5.64%(表2);在崩岗与土壤的关系上,崩岗主要分布在红壤、黄壤、水稻土地类中,据分析在红壤地类中占91.16%,水稻土地类中占7.02%。

表2 于都县崩岗成土母质分布

3.4.2 崩岗分布的小地形条件

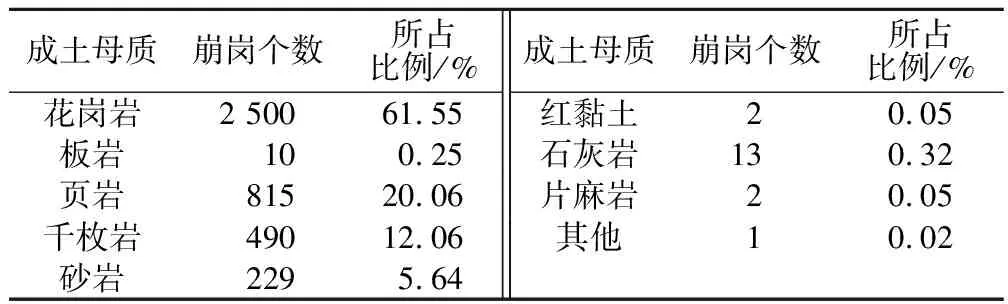

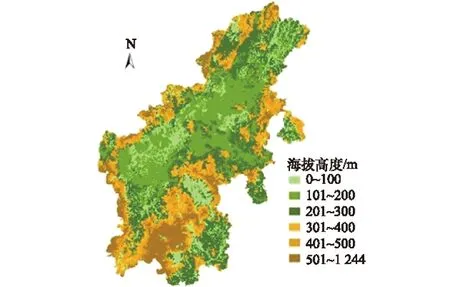

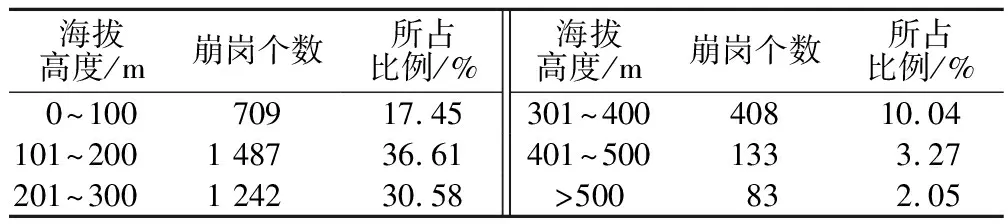

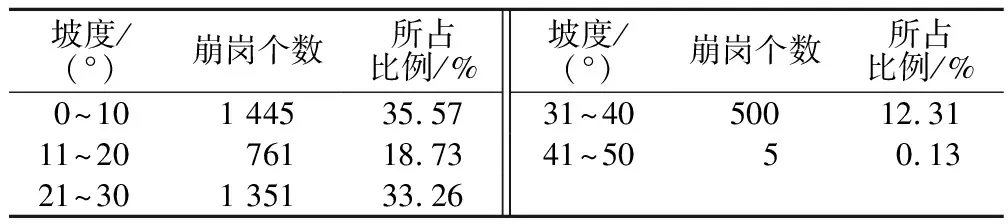

崩岗的发育与海拔高度、坡度十分密切。将由GIS生成高程图(图4)和坡度图(图5),并将崩岗分布与于都县高程图和坡度分布信息分别叠加处理,其研究结果表明,于都县崩岗的数量呈随海拔的升高先上升后下降的趋势。该县崩岗数量主要发育在海拔100~300 m的丘陵区域,在海拔200 m处于一个极高值,高于200 m开始数量逐渐减少,崩岗极少发育在海拔500 m以上的山地(表3);崩岗数量主要发育在坡度为10°~30°的丘陵地区,坡度大于30°的丘陵地区,崩岗数量呈下降趋势(表4)。

图4 于都县崩岗高程分布

图5 于都县崩岗坡度分布

3.4.3 崩岗区域分布

3.4.3.1 崩岗数量的空间分布

全县23个乡镇都有崩岗侵蚀,但主要集中分布在县境内中北部的乡镇,零星分布于东部和南部的部分乡镇,总的崩岗空间分布特点是北多南少、从西北向东南递减。

表3 于都县崩岗高程分布

表4 于都县崩岗坡度分布

根据对于都县23个乡镇的崩岗数量分布分析,崩岗数量大于200个以上的有9个乡镇,数量由大到小依次为贡江镇、岭背镇、葛坳乡、罗坳镇、利村乡、银坑镇、黄麟乡、仙下乡、梓山镇,这9个乡镇的崩岗个数高达2 443个,占全县崩岗总数量的60.14%;其中以贡江镇最多,岭背镇次之,分别达389个和306个,这些乡镇多位于县境内的北部和西北部;崩岗数量在100~200之间的乡镇有8个乡镇,数量由大到小依次为新陂乡、车溪乡、宽田乡、罗江乡、段屋乡、禾丰镇、马安乡、桥头乡,崩岗个数合计1 143个,占全县崩岗总个数的28.14%;崩岗数量小于100的乡镇有6个乡镇,数量由大到小依次为铁山垅镇、靖石乡、盘古山镇、小溪乡、沙心乡、祁禄山镇,崩岗个数合计476个,占全县崩岗总个数的11.72%,个数最少的沙心乡和祁禄山镇分别为64,62个,除沙心乡外的5个乡镇都位于南部。

图6 于都县崩岗侵蚀分布

3.4.3.2 崩岗侵蚀面积的空间分布

在崩岗侵蚀面积分布上也有由北向南减少的分布特点(图6),居于首位的是位于西部的贡江镇,约为2.72 km2,北部的银坑镇、岭背镇和葛坳乡次之,分别达1.3,1.25,1.08 km2,这4个乡镇合计崩岗面积达到6.35 km2,占全县崩岗面积的37%。崩岗面积在0.3 km2以下的乡( 镇) 有祁禄山镇、小溪乡和沙心乡3个乡镇,侵蚀面积合计0.54 km2,占全县崩岗面积3.11%,沙心乡位于全县的东部,祁禄山镇和小溪乡都位于西南部。

4 结 语

根据已建立的于都县崩岗侵蚀数据库,利用GIS强大的空间叠置和矢量图形分析功能,提取了研究区内影响崩岗形成的成土母质、海拔高度、坡度和土壤属性等环境要素,并建立了崩岗与环境要素之间的关系,为崩岗灾害的控制对策及退化生态系统恢复的途径提供了可靠依据。研究表明,于都县崩岗分布具有北多南少、从西北向东南递减的空间分布特点;崩岗主要分布在花岗岩、页岩等风化壳上,发育在花岗岩上的崩岗占61.55%;崩岗主要集中分布在海拔200 m左右、坡度10°~30°的红壤丘陵区域,该区域是崩岗防治的重点区域,应加强水土保持预防监督,实施重点治理。

参考文献:

[1] 江西省水利厅.江西省崩岗防治规划[R].南昌:江西省水利厅,2007. (Water Resources Department of Jiangxi Province. Planning for the Prevention of Slope Collapse in Jiangxi Province[R].Nanchang:Water Resources Department of Jiangxi Province,2007. (in Chinese))

[2] 牛德奎.赣南山地丘陵区崩岗侵蚀阶段发育的研究[J].江西农业大学学报,1990,12(1): 29-36. (NIU De-kui. Development of Slope Collapse in Erosion Period in the Hilly Region of South Jiangxi[J]. Journal of Jiangxi Agricultural University, 1990,12(1): 29-36. (in Chinese))

[3] 李小强.江西省崩岗侵蚀防治对策[J].江西水利科技, 2002, 28(4): 256-258. (LI Xiao-qiang. Countermeasures of Slope Collapse in Jiangxi Province[J]. Jiangxi Hydraulic Science & Technology,2002,28(4):256-258. (in Chinese))

[4] 刘大林.崩岗侵蚀地貌的演变过程及阶段划分[J].亚热带资源与环境学报, 2011, 6(2): 23-28. (LIU Da-lin. Evolution and Phases Division of Collapsed Gully Erosion Landform[J]. Journal of Subtropical Resources and Environment, 2011, 6(2): 23-28. (in Chinese))

[5] 长江水利委员会.南方崩岗防治规划[R].武汉:长江水利委员会,2008. (Changjiang Water Resources Commission. Planning for the Prevention of Slope Collapse in South China[R]. Wuhan:Changjiang Water Resources Commission,2008. (in Chinese))