主观社会经济地位与城市居民的阶层认同

2014-08-10叶丽玉

胡 荣,叶丽玉

(厦门大学 公共事务学院,福建 厦门361005)

一、研究背景与问题的提出

随着改革开放的不断深入,工业化、市场化和城镇化在推动经济发展,提高中国居民生活水平的同时,也推动着社会结构的分化。中国的社会差别及阶层分化现象越来越明显,现代化的社会阶层结构正在迅速成长,日趋成熟,人们对社会阶层结构的现代化转变已基本达成共识。那么在社会阶层结构现代化的转变中,社会成员对自己所处的阶层地位认知和感受又是如何呢?

正如杰克曼夫妇所说的,“阶层认同是人对自己在社会阶层结构中所占据位置的感知”[1],它是处于一定社会阶层地位的个体基于一定的客观条件,并综合个人的主观感觉而对社会的不平等状况和自己所处的社会经济地位而做出的主观判断。基于目前的文献研究我们可以发现,中国民众的阶层认同意识依然处于十分复杂的状态下,但主要可归纳为两种情况:

第一,居民阶层认同与客观分层不一致。即民众的阶层认同存在高于或者低于客观分层的情况。卢福营、张兆曙对浙江农村居民的阶层认同进行研究发现,客观上处于上层和下层的农村居民阶层认同发生明显的向下偏移与向上偏移[2]。还有的研究显示,客观中间阶层的认同存在明显下沉倾向[3]。这反映了中国居民在感知自己在社会中所处的位置时,除了受到收入、教育、职业等客观因素的影响,还来源于个人对客观地位差异的直接体验和认知等,从而导致客观阶层和主观阶层认同的不一致。

第二,居民阶层认同依然比较模糊。李培林的研究发现,中国民众的阶层认同存在明显向下偏移的趋势,认为自己处于中层的人偏少,而大部分人将自己归入中下层或者底层[4]。李春玲的研究发现,处于社会顶层的阶层和处于社会底层的阶层内部身份认同率较高,处于社会中间位置的阶层(如办事人员阶层),其阶层成员的内部身份认同则较低[5]。中国社会科学院“当代中国人民内部矛盾研究”课题组也指出,当前城市公众的主观阶层认同呈现出“中间阶层认同”相对缺乏的特点[6]。其他学者的结论也大抵得出中国民众对自己的阶层认同有低估的倾向[7]。也就是说,中国居民的阶层认同呈现两极分化、中间缺失的态势,中国并未形成中间大两边小的“橄榄”型社会阶层结构,而更像是底座雄厚上端尖小的“洋葱”型。产生这种意识的原因,一方面是因为随着中国收入差距扩大,贫富差距悬殊从而导致两极分化清晰。少部分的富人掌握了中国大部分的资源,“官二代、富二代”无不刺激着人们阶层认同的两极分化。另一方面则是由于作为新兴阶层的中间阶层在中国出现的时间还很短,发育不健全,界限不明晰,这难免导致这些中间阶层在身份认同上的混乱和模糊,且社会经济资源和权利资源等的分配不均更是加剧了他们向下的阶层认同倾向。

一个社会近乎一半的人认为自己处于社会中下层或底层,且中间阶层的缺乏,这无疑不利于社会的和谐发展。要减弱并消除这种安全隐患,那么深入研究和理解阶层的产生机制和影响因素就显得尤为重要。关于阶层认同的产生机制和影响分析,目前主要有两种理论取向:具有“结构决定论”色彩的“静态模型”和强调“相对低位变动”的“动态模型”。

“静态模型”强调的是客观地位特征对阶层认同产生影响,影响因素如:城乡、性别、年龄、是否党员、职业、教育水平、收入[8];消费、住房面积、父辈的社会地位、家庭背景变量;同时,是否处于权力位置对阶层认同也具有影响力[9]。

与之相对应的是“动态模型”,强调的是人们通过与参照群体的比较以及生活机遇相对变动对阶层认同的影响。如:刘欣指出,人们的阶层认知,并不简单地取决于他们当下所处的社会经济地位,而是在很大程度上同他们的社会经济地位的“相对变动”[9],同时还提出了“相对剥夺”命题。侯志阳和孙琼如利用CGSS2006 的数据分析得出,包括收入、职业、社会经济地位变动等“社会生活态度”的相关因素对阶层认同有显著影响[10]。此外,还有生活水平的变化、未来预期、公平感等都是“动态模型”考量的重要因素。

不难发现,无论是从“静态模型”还是“动态模型”的角度探讨阶层认同的影响因素,社会经济地位这一因素都是学者研究的重要方面。同时,我们也应注意到社会经济地位既是收入、教育等客观因素的反映,也包含了人们的自我感知和评价。也就是说,社会经济地位可分为客观社会经济地位和主观社会经济地位两部分,二者相互联系又是相互区别的。所以,我们在分析其对民众阶层认同的影响时不能笼统地讨论,而应加以区别和比较。但是,从目前的文献资料看,以往学者大都狭隘地将客观社会经济地位放在一个大框架内,来分析它及其他变量对阶层认同的影响,或者有少数学者笼统地将社会经济地位的客观和主观方面以及其他因素放到一个模型中进行分析其对阶层认同的影响。没有在控制其他变量的情况下,专门对主观社会经济地位对阶层认同的影响做单独研究,也没有对社会经济地位的主观和客观方面进行专门比较研究。因此,本文试图利用CGSS2010 的数据来研究主观社会经济地位对阶层认同的影响程度,并着重比较社会经济地位的主观方面和客观方面对阶层认同的影响大小,最后提出对阶层认同的新解释。

二、数据和方法

本文的数据来源于2010 年综合社会调查(CGSS2010),同时考虑到研究对象,因此又从数据中剔除了在农村接受调查的受访者。此外,对于本文涉及的变量中出现的异常值和缺省值,将其作为系统缺失值处理,最终获得了本文的有效样本。

1.因变量的测量

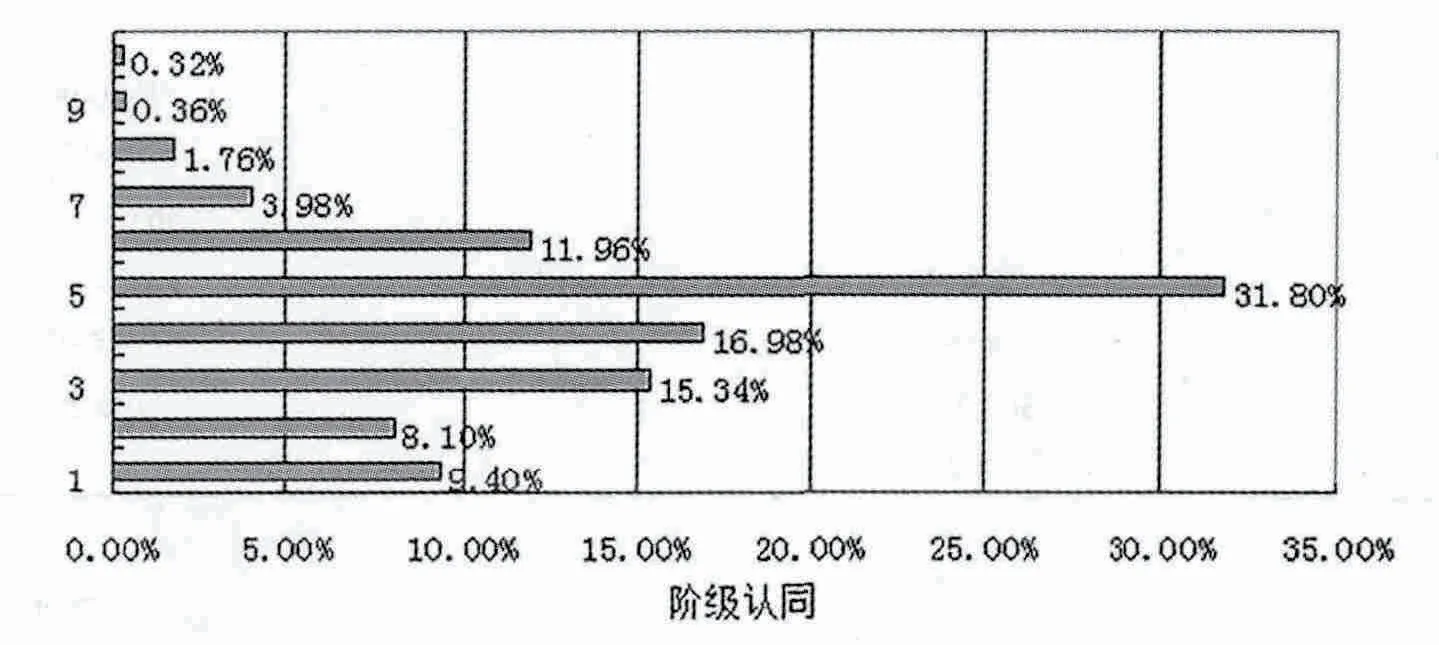

在2010 年的CGSS 调查中,有这样的一个问题:“在我们的社会里,有些群体居于顶层,有些群体居于底层,10 分代表最顶层,1 分代表最底层,您认为您自己目前处于哪个等级?”分别从1到10 分给自己打分。从文后图中我们可以看出,给自己打5 分的人最多,占31.8%,接着依次是4分和3 分。给自己打6 分以上的人非常少,不到8%。也就是说,在主观上中国并未形成“橄榄型”的理想社会阶层,可描绘为“宝塔型”。其特点是认同中上层及以上的人数很少(6 分以上的占比不到8%),为洋葱的顶部和塔尖,而中层(5、6 分)、中下层(3、4 分)和底层(1、2 分)比例较高且基本相当,构成宝塔的主体。其中,中层的比例为43.74%,不到总体的一半,这与2006 年的统计结果相比有了较大的提高(2006 年为35.5%,2008 年为37. 5%)[11]。也就是说,虽然中国城市居民的中间阶层还没达到理性规模,但这个中间力量正在慢慢增长。中下层的比例占了近50%,根据陈光金的统计显示,中国认为自己处于下层的比例在2006—2011 年间的比例有所下降,居民的阶层认同总体上有所提高,特别是中间阶层[12]。可见,中国城市居民的阶层认同正逐步提高,特别是中间阶层的认同比例在明显增加。

2.控制变量

在模型中,一共控制了性别、年龄和政治面貌3 个变量,其中将性别和政治面貌进行了0 -1 的虚拟编码,年龄是将2010 减去受访者出生年份,从而得到年龄控制变量。

3.预测变量客观社会经济地位的测量

最常用衡量客观社会经济地位(SES)的指标来源于布劳和邓肯的社会经济指数(Socioeconomic Index,SEI)。布劳和邓肯根据每个职业的收入和教育程度估计出人们的社会经济地位,即收入代表人们的经济地位,教育代表人们的社会地位,从而计算出各职业的SEI = - 6.0 + 0.59 ×各职业的教育水平 +0.55 ×各职业的收入[13]。此后,许多社会学家都采用布劳和邓肯的方法,或者在此基础上进行改进来估计各国的社会经济地位指数的回归方程。其中,中国社会学界关于社会经济地位的研究也只是从近20 年来开始的。由于中国社会的复杂性和特殊性,社会学家对于社会经济地位的评价也更为复杂,为了能更好地测量中国的社会经济地位指标,林南和谢文在布劳和邓肯的基础上加入了“是否非体力劳动者”这一变量,许欣欣则加入了权力变量,改进的方程都不同程度提高了方程的解释力[14]。而李春玲本人则采用中国社会科学院社会学研究所“当代中国社会结构变迁研究”课题组在12 个省份及直辖市所收集到的数据,推算出中国社会经济地位指数的计算公式:职业声望Y = 11.808 +3. 349 ×平均教育年限+ 0. 573 × 平均月收入(百元)+16.075 ×最高管理者+11.262 ×中层管理者+3.738 ×基层管理者+8. 1942 × 党政机关+6.841×事业单位-5.694 ×企业单位-26.655 ×受歧视职业。即:李春玲在方程中增加了3 个新的因素:(1)权力因素,包括3 个虚拟变量:是否是单位的最高管理者、是否是单位的中层管理者、是否是单位的基层管理者;(2)部门因素,包括3 个虚拟变量:是否就业于党政机关、是否就业于事业单位、是否就业于企业单位;(3)社会歧视因素,包括1 个虚拟变量:是否是受歧视职业。

本文主要借鉴的是学者李春玲的测量方法来获得社会经济地位指标,根据CGSS2010 的调查问卷的实际情况,最终采用收入、教育、权力和单位部门性质来测量社会经济地位指标。其中,收入是取对数后的个人年总收入;本文将教育程度分为小学及以下、初中、高中大学专科、大学本科及以上5 大类,以小学及以下为参考类别,对其余4 个分别进行0 -1 的虚拟编码;关于职业权力变量问卷中有这样的问题:“在目前的工作岗位,是否经常有人希望通过您的工作便利帮他办事?”回答分别为“没有”“很少”“有时”“经常”和“总是”,依次赋予1 -5 的分值;单位性质的操作化,根据问卷的设置,将单位性质分为无单位、党政机关、事业单位、企业,同理,以无单位为参考变量,对其他3 个分别进行0 -1 的虚拟编码。至此,客观社会经济地位的操作化完成。

4.预测变量主观社会经济地位的测量

主观社会经济地位是个体对自己所处社会地位的主观感知和评价。Goodman 认为主观社会经济地位更能准确抓住社会地位中更敏感的方面,其提供的评定信息远远超过客观指标[15]。对于主观社会经济地位的测量研究以国外学者为主,国内几乎没有对此的专门研究。如:Cantril(2001)从客观SES 指标的基础上编制了一个10等级阶梯来评估SSS,并认为职业、受教育程度、收入、生活满意度、对家里经济条件的安全感这5个因素对SSS 起预测作用。Goodman(2003)编制了MacArthur 主观社会经济地位量表,包括成人版和青少年版,该量表分为阶梯状的10 个等级,然后让个人在整个大社会环境中来评价自己以及自己的家庭在社区环境中的位置,此量表也是目前比较常用的量表。

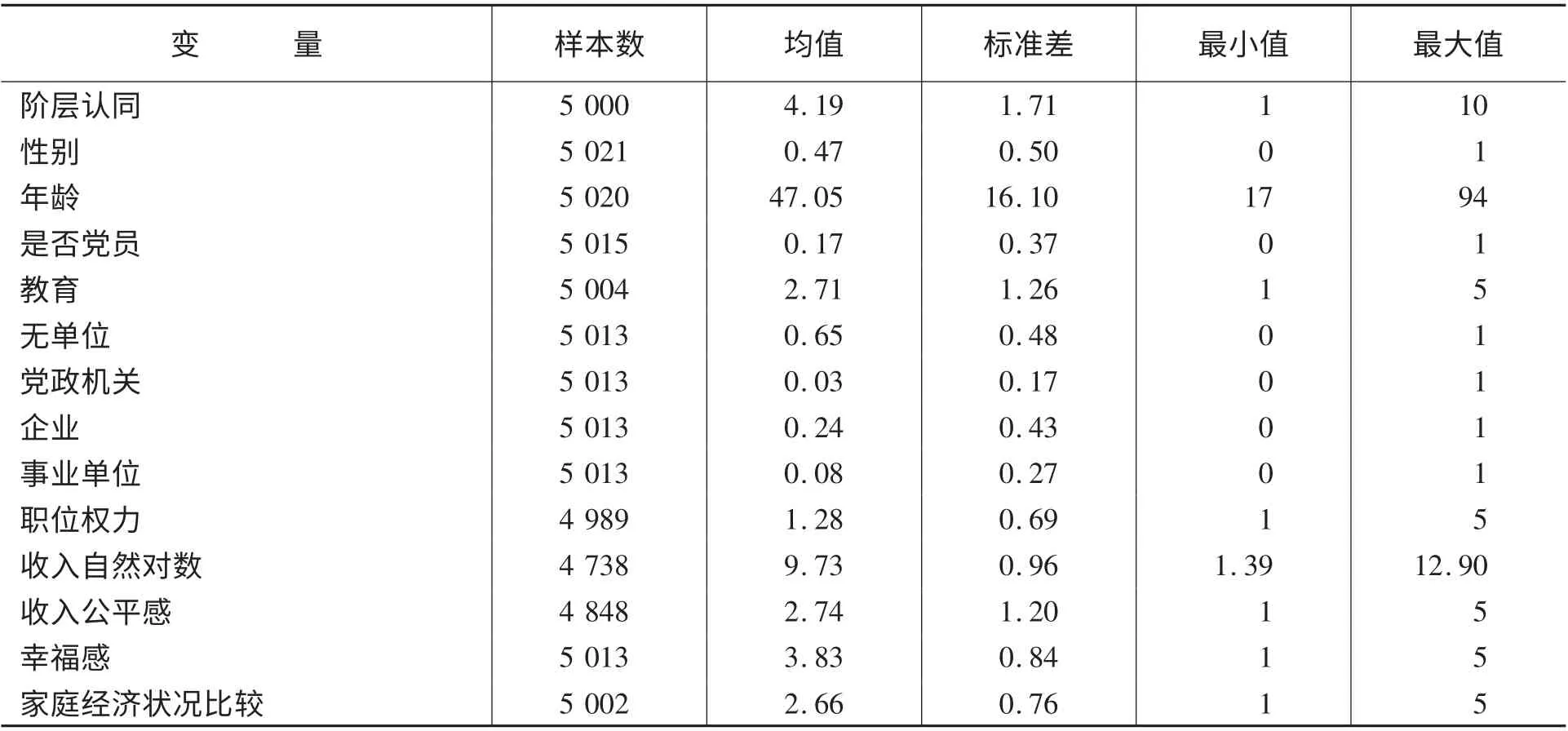

考虑到CGSS2010 中问卷题目的局限性,本文从Cantril 的5 个SSS 预测因素中选择了3 个,即从家庭收入经济状况、个人收入公平感以及生活幸福度3 个方面来测量主观社会经济地位。该三个变量虽然不能完全反映个人的主观社会经济地位,但也具有一定的信度和效度,因此,作为测量指标有其合理性。对于家庭经济状况,在问卷中是让受访者回答其经济状况在当地是:远低于平均水平、低于平均水平、平均水平、高于平均水平、远高于平均水平5 个选项中选择,对其回答分别赋予1 -5 的分值。问卷中测量个人公平感的问题是“考虑到您的教育背景、工作能力、资历等因素,您认为您目前的收入是否公平?”选项分为5 个等级,分别是:不公平、不太公平、一般、比较公平、公平,并分别赋予1 -5 分;同理,关于生活幸福度的测量也分为5 个等级:很不幸福、比较幸福、居于幸福与不幸福之间、比较幸福和完全幸福,同样分别赋予1 -5 分。表1 给出了所有变量的描述性统计。

三、研究发现

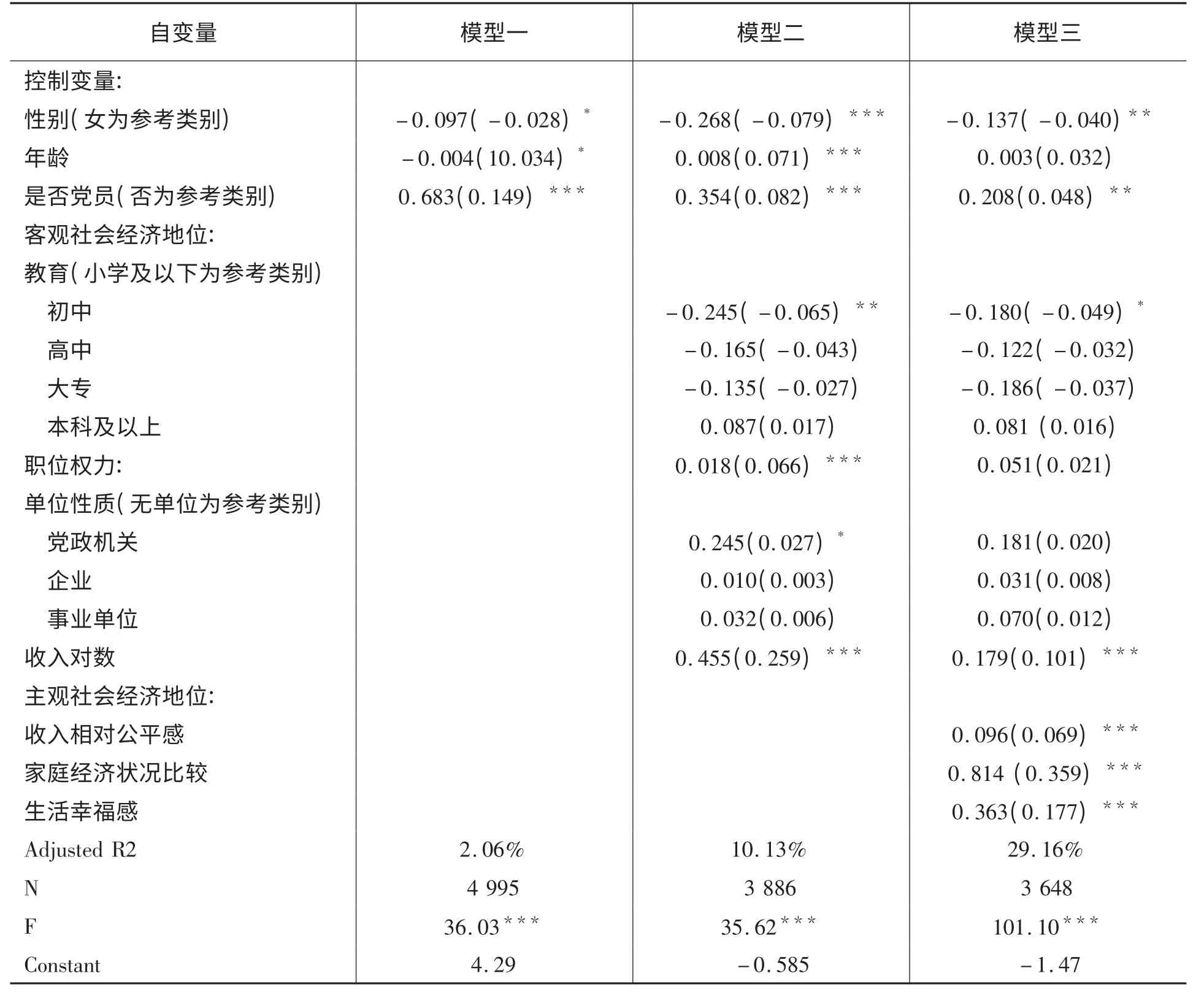

本文采用多元线性回归来考察社会经济地位与城市居民的阶层认同,在基准模型里首先放入控制变量,目的是要与主要预测变量进入模型后所解释的因变量方差做比较。接着我们将客观社会经济地位指标放入模型,得到模型二,从而得出客观社会经济地位对城市居民阶层认同的影响大小。最后,在模型二的基础上加入主观社会经济地位变量,得到模型三。

表2 给出了多元回归分析的结果,模型一是仅有控制变量的回归分析结果,从结果可以看出性别、年龄和是否党员这三个变量是具有统计显著性的,但是从调整后的R2 可以看出该模型并不理想,解释力微弱。

模型二是在模型一的基础上加入了客观社会经济地位,调整后的R2 为10.13%,解释力有较明显的提高。其中,三个控制变量依然具有显著性,而教育程度中,只有文化水平为“初中”的有统计显著性,具体来说就是与“小学及以下”的受访者相比,“初中”文化水平的阶层认同打分要相对低0.245 分;单位性质变量中只有回答为“党政机关”的有显著性;收入和职业权力对阶层认同的影响有高度的统计显著性,标准回归系数分别为0.259 和0.066。由此可以得出:客观社会经济地位对阶层认同有一定的影响,但影响不大,特别值得注意的是教育变量,它对阶层认同的影响在逐渐减弱消失。

模型三是主观社会经济地位模型,该模型是在控制了客观社会经济地位后,而得到的统计结果。整个模型具有相对较强的解释力,调整后的R2 为29.16%,相较于模型二,总体解释力提高了19.03%,即在解释城市居民阶层认同差异的影响因素时,主观社会经济地位较客观社会经济地位更具有解释力。统计结果显示,主观社会经济地位的三个操作化指标在模型中都有高度的统计显著性,如,家庭经济地位的主观评价每提高一个等级,阶层认同打分就提高0.814,生活幸福感提高一个等级,阶层认同的打分则提高0.363 分。同时我们还可以发现,在模型二中具有统计显著性的职位权利变量在模型三中失去了原有的统计显著性,也就是说引入主观社会经济地位后,职位权利这一变量与因变量的关系是一种伪相关,而始终保持统计显著性的是收入的自然对数变量,可见收入的高低依然是人们衡量自己所处阶层的重要参考变量。

从整个回归模型看各个变量的变化我们可以看出:

(1)在3 个控制变量中,“是否党员”变量无论在哪个模型中始终保持统计显著性,且中共党员的阶层认同要高于非党员,张翼(2011)、陆益龙(2010)等人的研究也同样验证了该变量的统计显著性。这反映了在中国党员依然是重要的身份象征,党员的政治地位相对更高,因此他们可能拥有较高的社会声望和权力资本,相应地就拥有了更高的社会经济地位,从而对自己的阶层地位做出较高的评价。根据国外已有的研究表明,年龄的增加有助于公民阶层认同的提高[12]。从本文的研究结果看,年龄变量对阶层认同的影响是不确定的,模型一中年龄产生的是负向影响,模型二中是正向影响,模型三中无统计显著性。而对于性别变量,研究结果表明男性的阶层认同要低于女性,而刘欣(2001)、陆益龙(2010)的研究刚好相反,从传统的经验看女性相对于男性处于弱势地位,相应的阶层认同应该也是低于男性的。本次却得出相反的结果。

(2)教育无论在国内还是国外都是人们衡量个人社会经济地位的重要指标,且学者们的研究大都是支持教育资本对阶层认同有正向显著的影响。从本文的研究中,我们可以发现,教育变量对阶层认同的影响是微弱的,只有“初中”具有统计显著性,且除了“本科及以上”,其他学历对阶层认同的影响是负向的,即文化水平的提高反而降低了人们的阶层认同。这是偶然现象还是趋势,值得在今后的研究中进一步探讨。刘欣(2001)的调查显示,权力因素是人们判定阶层高低的第二大标准,在模型二中,权力因素对阶层认同的影响同样具有统计显著性,但是在模型三中却并不显著,可见相对于主观社会经济地位,客观社会经济地位的权力因素对阶层认同的影响是微弱的,影响人们阶层判定高低的标准更多来自于主观阶层认同。收入变量无论在哪个模型中都具有统计显著性。

(3)主观社会经济地位的3 个指标对城市居民的阶层认同的影响显而易见,它们的加入大大提高了模型的拟合优度。可见,阶层认同更大程度上是受到人们主观感受的影响,这种主观感受来自于与自己的期望和他人的比较以及对生活满意度的判断。“相对剥夺”理论认为,人们在将自身所处的群体和其他群体以及将自己的期望和所得相比较时会产生一种不平衡的主观心理感受,这种主观感受直接影响了人们对某一问题的主观评价。主观社会经济地位的3 个测量指标在一定程度上诠释了“相对剥夺”命题,也就是,当自己的收入越是偏离自己的期望、家庭的经济水平越是低于当地平均水平、生活幸福感越低,人们对自己所处的阶层评价就越低。刘欣(2001)是最先利用相对剥夺感命题来解释中国民众阶层认同差异的学者,他的文章是从“静态”的比较中得出相对剥夺命题,而本文则是从“动态”的角度出发,并基于主观社会经济地位的测量,得出了与刘欣相同的结论,即人们是通过选择社会比较标准(可以是过去、将来、周围群体、期望等),从而创造自己的主观世界。

四、结果与讨论

学者关于教育、权力、收入等客观社会经济地位对阶层认同的影响进行了大量的定量研究,有些学者利用全国综合社会调查(CGSS)的数据,有些学者利用某个课题调查的数据,结果大都能得出这些指标对城市居民阶层认同显著影响。然而,现有文献鲜有引入主观社会经济地位对这一问题的研究。本文在现有研究的基础上,利用CGSS2010 的数据探讨“主观社会经济地位”对中国城市居民阶层认同的影响,并将其与“客观社会经济地位”进行了检验和比较。结果发现,自变量收入、收入公平感、家庭经济地位和生活幸福感对个人的阶层认同有显著影响,且主观社会经济地位对阶层认同的影响高于客观社会经济地位。

社会学家斯托弗等人在《美国士兵》一书中首先提出了相对剥夺感的概念,后来默顿在《社会理论与社会结构》一书中系统地阐释了相对剥夺感,形成了参照群体理论。相对剥夺感的核心是参照群体的选择,也就是说人们是在与周围他人或自己的过去将来、期望等的比较中做出各种主观判断。这种比较既有横向的也有纵向的,横向比较强调的是在同一个时间点,人们把周围的他人、自己的期望、能力等作为参照群体,纵向比较则是个人将现在所处的状况与自己的过去、将来相比较。本文主要研究的是相对剥夺感的横向比较。在本文的分析中,我们发现,作为阶层认同最主要的预测指标,主观社会经济地位对城市居民的阶层认同有显著的正向影响,且它的影响要明显强于客观社会经济地位。也就是说,“人们并不是客观世界的囚徒,而是通过选择社会比较标准而创造着自己的主观世界”[16]。这一结果与国内部分学者研究相似。与其他学者不同的是,本文则是基于客观社会经济地位这一比较基础,从“动态”的角度出发得出的结论。具体来说,“个人收入公平感”变量对城市居民阶层认同的显著影响。这种公平感来源于与自己的能力和期望比较中产生。当个人觉得自己的收入没有达到预期值或没有达到“自己应得”时,就会产生强烈剥夺感。当前,社会存在着较严重的贪污腐败等现象,“裙带关系”“官二代”“就业歧视”“竞争不公”等等都会使得人们的期望不能达到自己的预期水平,能力无法得到正常发挥,从而对自己的阶层地位做出偏低的判断。

同时,当发现自己周围群体比较,存在明显不合理差距时,剥夺感也随之产生,家庭经济变量就是对此的最好诠释。正如马克思所说的,“一座小房子不管怎样小,在周围的房屋都是这样小的时候,它是能满足社会对住房的需求的。但是,一旦在这座小房子近旁耸立起一座宫殿,这小房子就缩成可怜的茅舍模样了。并且,不管小房子的规模怎样随着文明的进步而扩大起来,但是,只要近旁的宫殿以同样的或更大的程度扩大起来,那么较小房子的居住者就会在那四壁之内越发觉得不舒适,越发不满意,越发被人轻视”[17]。这意味着他们陷入了一种“相对剥夺地位”,因此极易产生相对剥夺感,从而降低对自己所处阶层地位的评价也是情理之中的事情。当然,生活幸福度作为一个综合测量指标,同样也受社会比较标准的影响,幸福是人们的一种心理感受,是受群体影响的,如与周围邻里的比较、与同学的比较等。即当个体的经济状况、生活水平等不如过去、不如邻里时,他就会沦入“相对剥夺地位”,从而对生活幸福感的直接反应就是幸福感低,进而认为自己的阶层地位很低。

此外,值得注意的是,收入作为个体客观社会经济地位的最重要指标,对阶层认同的影响也是显著的。因为,人们的主观评价不可能超越客观物质条件,而是以客观条件为基础。可见,高收入和富裕的财产容易使人们对自己的阶层地位做出较高评价,特别是中国社会正处于转型过程之中,人们的价值取向更多还是由物质金钱决定。很多人认为金钱很大程度上决定了社会经济地位的高低、权力资源的多寡、生活幸福的强弱,所以收入的高低直接影响了个体阶层高低的感知。收入的差距一方面来源于市场的竞争,另一方面来自权力、制度壁垒和垄断。其中,最容易使人产生不公平感,从而导致“静态相对剥夺感”产生的则是收入差距的第二个方面,即由于中国市场竞争的不完全开放性,导致很多行业利用国家给予的种种制度优势,形成垄断,使用特权,从而导致许多个体在进入时遇到壁垒,失去了公平、自由竞争的机会,直接的结果就是产生明显收入差距。比如,民众普遍认为高级公务员和经济精英在改革中受益最多,他们获得了高于他们应得的收入;相反,工人、农民则处于相对剥夺地位,收入远低于他们的应得水平。总之,收入高低依然是影响人们阶层评价的重要因素,人们无法超越物质客观条件而做出主观评价。

最后,同样作为客观社会经济测量指标的教育变量对阶层认同的影响却是微弱的,显著性几乎消失,这到底是偶然还是趋势呢?毫无疑问,教育资源在国内外都是人们改变命运的重要影响因素,更高教育资源的获得,在中国意味着一个人可以摆脱农村户口的限制,进入城市工作;意味着一个人有更多的机会摆脱壁垒向上流动;意味着可以获得更广、更大的关系网等等。无论如何,教育资源作为人力资本的重要组成部分,一定程度象征着权力、地位,而本文得出的结果可以在一定程度上说明教育在衡量人们社会经济地位的作用正在逐渐减弱。因为,以往教育资源作为稀缺资源而存在于我们的周围,知识改变命运的例子比比皆是,但是,现在由于高等教育升学率不断上升,人们获得教育资本的机会大大提升。学历不再是进入高收入行业、高权力部门的唯一敲门砖,再加上近年大学生就业难、工资低等现象的冲击,人们在占有教育资本的多寡上的相对剥夺感大大降低,因此,教育资本对阶层认同的影响开始减弱,甚至消失。可见,随着改革开放的不断深入,经济水平的发展,教育的普及,教育在衡量客观社会经济地位方面的信度和效度有待考证。

[1] Jackman M R,Jachman R.An Interpretation Of the Relation between Objective and Subjective SocialStatus[J].American Sociological Review,1973,138:45-49.

[2] 卢福营,张兆曙. 客观地位分层与主观地位认同[J].中国人口科学,2006,(3):43.

[3] 李培林,张翼.中国中产阶级的规模、认同和社会态度[J].社会,2008,(2):14 -18.

[4] 李培林.社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾研究[J].社会,2005,(1):7 -27.

[5] 李春玲.社会阶层的身份认同[J]. 江苏社会科学,2004,(6):111 -112.

[6] 中国社会科学院“当代中国人民内部矛盾研究”课题组.城市人口的阶层认同现状及影响因素[J].中国人口科学,2004,(5):19 -23.

[7] 刘欣.转型期中国大陆城市居民的阶层意识[J].社会学研究,2001,(3):9 -15.

[8] 陆益龙.乡村居民的阶级意识和阶层认同:结构抑或建构——基于2006CGSS 的实证分析[J].江苏社会科学,2010,(2):119 -120.

[9] 刘欣.相对剥夺地位与阶层认知[J]. 社会学研究,2002,(1):82 -85.

[10] 侯志阳,孙琼如.城乡青年阶层认同现状及影响因素分析[J].实证研究,2010,(1):54 -56.

[11] 张翼.中国社会阶层结构变动趋势研究——基于全国性CGSS 调查数据的分析[J].中国特色社会主义研究,2011,(3):65 -67.

[12] 陈光金. 不仅有“相对剥夺”,还有“生存焦虑”——中国主观认同阶层分布十年变迁的实证分析(2001—2011)[J].黑龙江社会科学,2013,(5):77-80.

[13] Blau,Peter M,Otis Dudley Duncan.The American Occupational Structure[M].NewYork:Wiley,1967:27.

[14] 李春玲. 当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量[J].社会学研究,2005,(2):81 -82.

[15] Goodman E,Bin H. Perceived socioeconomic status:A new type of identity that influences adolescents’self – rated health[J]. Journal of Adolescent Health,2007,41:479 -487.

[16] 马磊,刘欣.中国城市居民的分配公平感研究[J].社会学研究,2010,(5):31 -32.

[17] 马克思恩格斯选集:第1 卷[M]. 北京:人民出版社,1995:349.

表1 变量基本描述统计

表2 回归模型