混合动力汽车用双转子电机的设计与性能分析

2014-08-08孙建华

孙建华

(上海建桥学院,上海 201319)

0 引 言

混合动力汽车是指拥有至少两种动力源,使用其中一种或多种动力源提供部分或者全部动力的车辆。在实际生活中,混合动力汽车多半采用传统的内燃机和电动机作为动力源,通过混合使用热能和电力两套系统开动汽车。目前,关于混合动力汽车用电动机的研究主要是围绕着双转子感应电动机、开关磁阻电动机及永磁同步电动机等展开[1]。双转子感应电机与开关磁阻电机结构简单、成本较低、维护容易、可靠性高,而双转子永磁同步电机相对前两者具有功率密度高、效率高等优点。

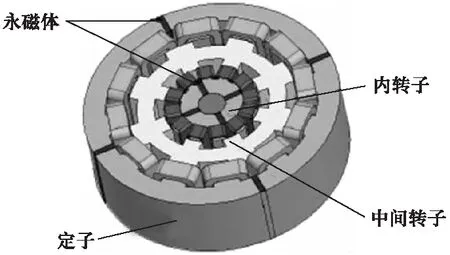

传统的双转子永磁同步电机的中间转子贴装永磁体,在汽车等空间要求较为苛刻的应用场合,难以采用传统的风冷、水冷等冷却方法有效抑制其中间转子的温升。高温下永磁体性能明显下降,转子的机械强度也受到影响,直接影响双转子永磁同步电机的动态输出性能[2]。考虑到目前混合动力汽车驱动电机高功率密度要求和永磁化发展趋势,并避免电机中间转子上粘贴永磁体所带来的难以有效固定和散热差等问题,本文提出了一种双功率流定子永磁型电机。该电机结构示意图如图1所示。

图1 双功率流定子永磁型电机结构示意图

如图1所示,外电机可视为定子永磁式双凸极电机,外定子易于冷却;内电机可视为定子旋转的定子永磁式外转子双凸极电机,因内转子与发动机输出轴相连,可利用发动机冷却系统进行冷却;中间转子机械强度大,结构简单,既无永磁体又无励磁绕组,无须专门的散热措施。因此,该电机不仅继承定子永磁型电机转子结构简单、高可靠性、高功率密度等诸多优点,还能有效改善中间转子散热难等问题。

1 双功率流电机的电磁式混合动力合成系统的工作原理

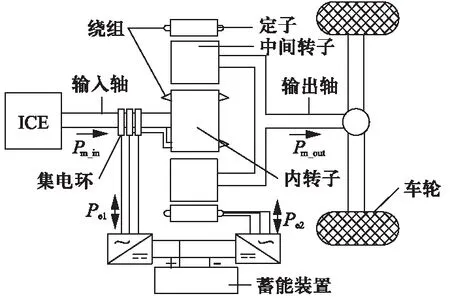

作为电磁式混合动力合成的核心部件之一,双功率流定子永磁型电机的工作原理与目前的电气无极变速器、四象限能量变换器及双机械端口电机类似。在结构上都可看作由一台定子永磁电机(外电机)和一台双转子电机(内电机)同轴安装而成,两台电机共用一个中间转子。采用双功率流定子永磁型电机的电磁式混合动力合成系统如图2所示。

图2 采用双功率流定子永磁型电机的电磁式混合动力合成系统

如图2所示,内转子与发动机同轴相连,内电机将输入的机械功率转化为电功率,通过集电环并经整流向蓄能装置充电,以维持储能装置电压平衡和避免深度放电,另外也可直接向中间转子传递机械功率;中间转子直接连接到输出轴,通过输出机械功率来驱动汽车车轮;电机外定子与蓄能装置相连,一方面,外电机将蓄能装置的电功率转化为机械功率并通过中间转子输出,另一方面,在汽车制动时,外电机可吸收机械功率并转化成电功率,对蓄能装置进行充电,实现制动能量回收。

内、外电机的多种运行工况配合决定了该双功率流电机的灵活运行方式,将发动机输出的机械功率流与驱动电机的电功率流共同合成,实现能量传递和耦合。内电机的调速作用和外电机的调矩作用,可使内燃机的工作稳定在最佳工作点,实现针对不同路况负载和速度要求的输出调整。

2 双功率流电机在混合动力系统中的多工况模式

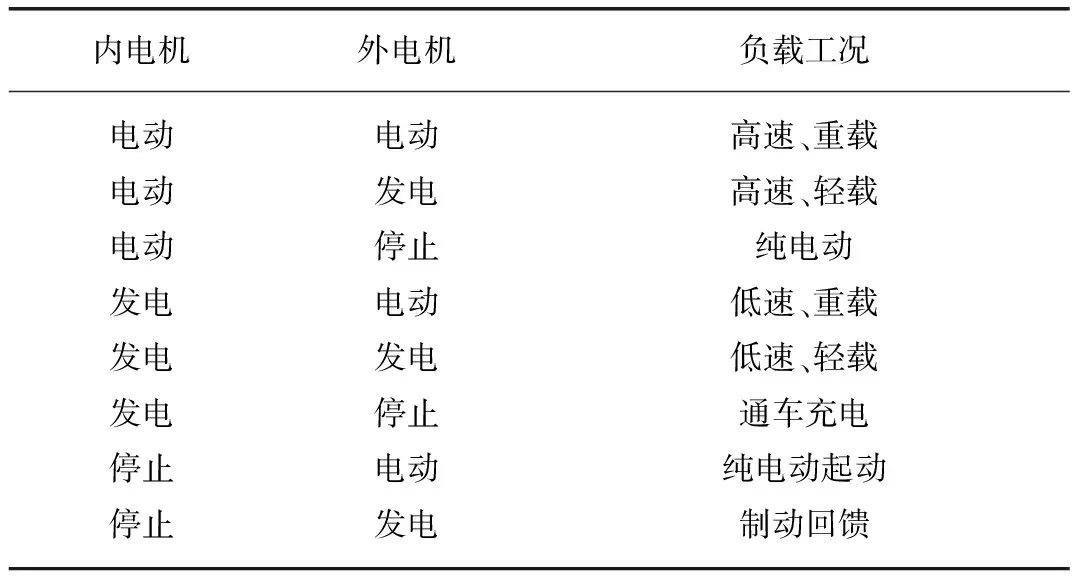

为使内燃机工作在最佳工作点,可通过控制两套变换器,使内、外电机分别工作在不同状态下,满足不同工况需求。内、外电机不同工作状态对应的负载工况如表1所示。

表1 内、外电机不同工作状态对应的负载工况

3 电机设计与优化

由于双功率流电机的特殊结构,设计分析较困难,结合原先对定子永磁性电机的研究,本文提出了该双功率流电机的一般设计思路: (1) 电机设计遵循由内而外原则,先设计内电机,将其看作一台永磁式外转子双凸极电机;(2) 根据中度混合动力要求,确定电机额定功率设计目标,借鉴永磁式开关磁阻电机的设计经验,初步计算确定内电机的定子内径、轴长、内外转子齿宽、永磁体用量等主要结构参数;(3) 在内电机的尺寸标准下,再进一步确定外电机的一系列结构尺寸;(4) 借 助有限元仿真软件,建立电机的参数化模型,应用遗传算法等先进优化控制方法对内外转子齿宽、中间转子轭高和永磁体充磁宽度等重要的结构参数作优化设计[3]。

3.1 初始设计

初始设计总体上可分为电机结构尺寸的初步计算、重要参数的电磁优化设计两大块。

内电机定子、中间转子的极数分别为

Ns=2mk

(1)

Nr=Ns±2k

(2)

式中:Ns——内电机的定子极数;

Nr——中间转子的极数;

m——电机相数;

k——正整数系数。

为降低电机铁损,Nr通常设置为一个奇数且要小于Ns。为使电机能够正反向顺利起动,电机相数最好≥3。这里取正整数k为2,避免定子极数过大后加大工作频率的要求及带来铁损的增加。综上所述,项目提出的双功率流定子永磁型电机采用三相 12/8/12 极结构。

根据中度混合动力要求,结合样机加工条件,以2.2kW的电机样机作为设计目标。在设计过程中,遵循由内而外的设计原则,先定制了内电机的尺寸,然后确定调整外电机的尺寸[4]。应用式(3)~式(7),初步确定内电机的中间转子外径、内转子外径,外电机的定子外径、电机轴长、定子和转子的齿宽、定子和内转子绕组的匝数。

(3)

(4)

(5)

Ds=Da/0.57

(6)

(7)

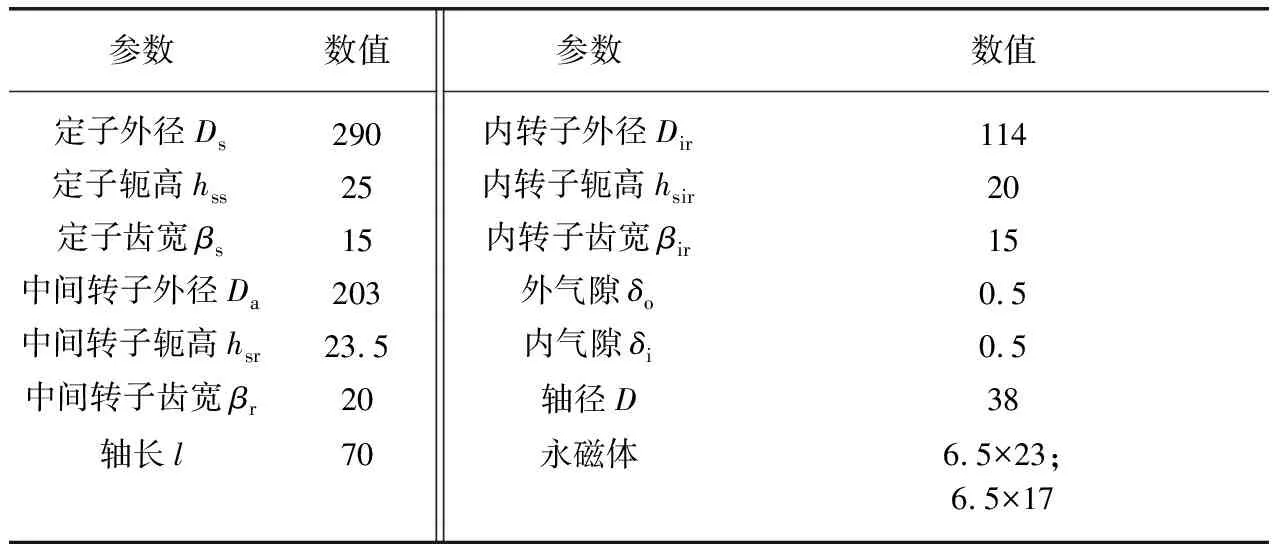

经初步设计,得双功率流定子永磁型电机的结构参数,如表2所示。

表2 双功率流定子永磁型电机结构参数 mm

3.2 重要结构参数的电磁优化设计

工程领域普遍采用有限元法,其与其他电磁场分析方法相比,在分析复杂模型和非线性运算等方面具有明显优势。因此,在电机初始设计后,对一些重要的电磁结构参数,如齿宽、永磁体尺寸、中间转子轭高等,通过有限元仿真对比分析作优化设计。

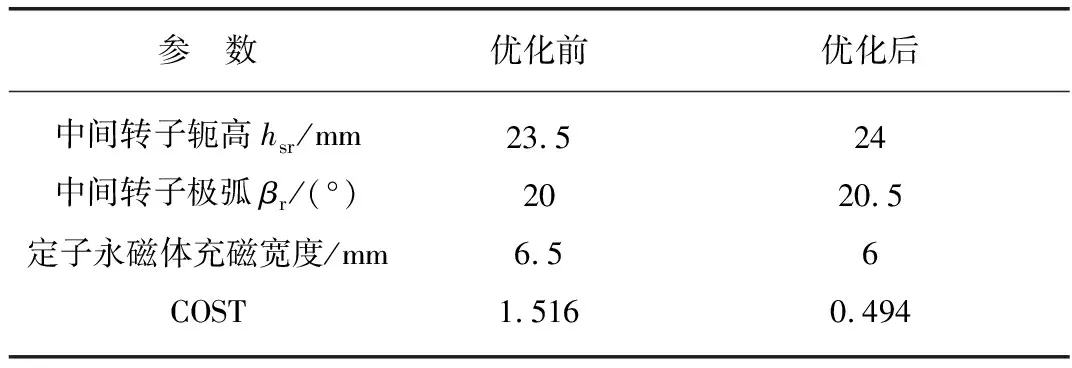

根据初始设计的电机尺寸,在有限元仿真环境下,建立了该双功率流电机的参数化模型。取优化目标函数COST=输出转矩波动/气隙磁密。采用遗传优化算法,选取中间转子齿宽、中间转子轭高、永磁体尺寸为优化设计变量。遗传优化过程中,选择群体大小为30,交叉概率为0.8,变异概率为0.01,经过320代遗传优化,COST取值已达0.494,优化前后电机重要结构参数如表3所示。

表3 优化前后电机重要结构参数

优化电机参数对电机电磁性能的影响对比分析: 齿宽对反电势、气隙磁密波形及电机的运行性能有着很大的影响。对于内、外电机,定子齿宽同取15°,中间转子齿宽取不同的数值,作空载反电势的仿真对比分析。由仿真对比分析结果可知,双功率流定子永磁型电机的中间转子齿宽优化后取20.5°时,反电势曲线最佳。

和传统永磁电机一样,该双功率流定子永磁型电机永磁体的用量也遵循产生足够磁场的用量最小原则。由于永磁体嵌置于定子和内转子中,故永磁体的高度取值介于定子轭高和内转子轭高之间。永磁体的充磁宽度影响气隙磁密和电机定位力矩,优化充磁宽度取6mm时,满足气隙磁密强度要求并减小了定位转矩。

3.3 双功率流电机电磁性能的有限元分析

建立了电机的二维有限元结构模型,在有限元仿真中,设定内转子逆时针转速 1500r/min,中间转子逆时针转速750r/min,仿真时长20ms,取值步长0.22ms。

基于二维有限元分析法的磁场仿真对电机静态特性进行了全面分析,包括电机空载磁场分布、气隙磁密分布、空载磁链特性、反电动势特性、绕组电感特性、定位力矩等[5],探讨了永磁磁场和电枢磁场之间的耦合作用对电感特性的影响。

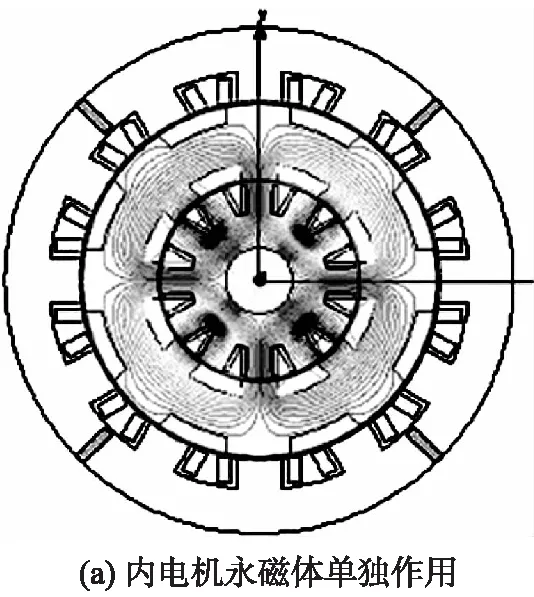

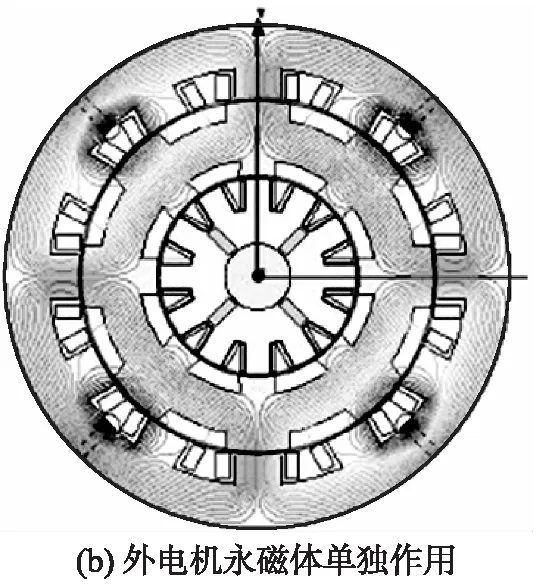

(1) 电机空载永磁磁场分布。内、外电机永磁体单独作用的磁场分布分别如图3(a)、图3(b)所示。可看出,由于遵循“最小磁路原理”,内、外电机磁场通过中间转子各自闭合,耦合程度很小,故电机结构参数和电磁参数设置合理,可将此双功率流电机看作是两个永磁电机的串联叠加。

图3 双功率流定子永磁电机磁场分布

(2) 内、外气隙磁密。气隙磁密的幅值直接反映了电机内的磁场强度,气隙磁密曲线的规则度取决于定、转子齿重合区域大小,从内、外气隙磁密分布曲线可看出内电机能达到一定的功率密度和转矩传递,外电机能满足HEV在起动或单独驱动时的动力要求。从定子永磁体单独作用时,可看出在内气隙产生的气隙磁密幅值很小,不足正常值的1%,可知内、外电机的电磁耦合程度小。

(3) 定子绕组和内转子绕组上的永磁磁链。外电机永磁磁链幅值可达0.21T,内电机永磁磁链幅值为0.15T。可知永磁体用量准确,电机结构合理。

(4) 内、外电机的空载反电势。内、外电机的空载反电势波形皆为近似方波,与定子永磁型双凸极电机一致,故其控制方法可与定子永磁型双凸极电机类似。采用角度控制的方法使内电机单独作用时,在定子绕组中产生的反电势曲线不规则,幅值很小,不到正常值的1%,进一步证实了内、外电机的电磁耦合不大。

(5) 定子绕组和内转子绕组的自感。绕组电感参数是电机的重要电磁性能参数,在该双功率流定子永磁式电机中,绕组电感不仅是转子位置角度的函数,也是电枢电流的函数。两类绕组之间的互感参数曲线,同样也是位置和电流的函数。对比曲线图可知,互感比自感要小得多。这说明在该双功率流定子永磁型电机中,内、外电机的电磁耦合不强,中间转子轭高设置得当。

3.4 基于场路耦合法的双功率流电机瞬态联合仿真分析

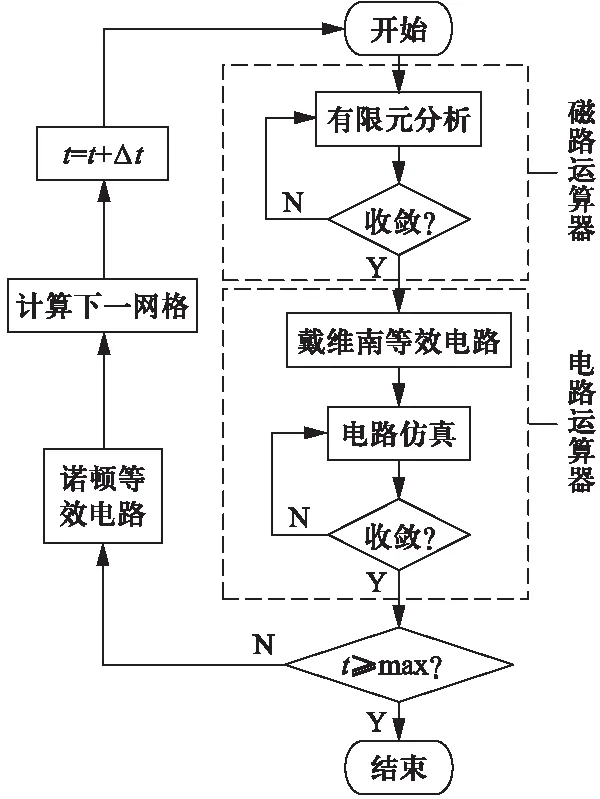

对于电机及其控制系统的分析,传统上采取两种相对独立的方法,即对电机本体采用基于磁场的分析方法,而对于控制系统采用基于电路的分析方法,而考虑电机系统中电路和磁路间的耦合性,在此采用“磁场-电路瞬态联合仿真”的方法对定子永磁型双功率流电机驱动控制系统进行建模,并研究其转矩特性。该瞬态联合仿真流程图如图4所示。

图4 瞬态联合仿真流程图

从内电机和外电机稳态运行在额定转速750r/min时的三相电流波形和输出转矩波形的波形图可知,与定子永磁型电机类似,电流波形近似为矩形方波,即双功率流电机继承了定子永磁型双凸极电机的特点。从输出转矩波形可知,内、外电机的单独输出转矩达到设计要求,但仍有较大波动。

4 结 语

本文设计了一种新型双功率流定子永磁型电机,提出了优化设计的一般方法及原则,并分析了该电机的电磁性能。有限元仿真结果表明该新型电机继承了双转子电动机和双凸极永磁电动机的优点,电机设计合理。此外,场路联合仿真得到的电机转矩特性表明电机满足混合动力汽车不同工况下转矩需求。下一阶段将考虑采用更为精确的控制方法优化电机转矩脉动,进一步改善电机输出转矩性能。

【参考文献】

[1] 贾红云,程明,花为,等.基于电流谐波注入的磁通切换永磁电机定位力矩补偿方法[J].中国电机工程学报,2009,29(27): 83- 89.

[2] 刘修福,全力,朱孝勇,等.混合动力汽车用新型磁通切换双转子电机性能分析[J].微电机,2013,41(1): 20-23.

[3] ZHU Z Q,LIU X.Individual and global optimization of switched flux permanent magnet motors[C]∥2011 International Conference on Electrical Machines and Systems, 2011: 1- 6.

[4] 莫丽红,全力,朱孝勇,等.双转子电机及其在混合电动汽车中的应用[J].武汉大学学报(工学版),2012,45(4): 510-515.

[5] 李练兵,陈鹏,史广奎,等.混合动力汽车用双转子电机的建模与仿真[J].电机与控制学报,2008,12(4): 403- 414.