需求层次理论视角下中国房地产发展的逻辑缺陷

2014-08-07李子伦

李子伦

(财政部 财政科学研究所,北京 100142)

需求层次理论视角下中国房地产发展的逻辑缺陷

李子伦

(财政部 财政科学研究所,北京 100142)

基于马斯洛需求层次理论,分析了住房需求的层次特征,构建了住房需求层次模型。在此基础上,探究了中国房地产业发展的逻辑特征,理清了其中个体均衡与整体失衡、短期均衡与长期失衡两大矛盾所形成的逻辑缺陷。依据对两大矛盾的现实存在性与严重性的实证检验结果,提出应通过合理利用土地性财政收入、建立制度性调控体系、丰富理财渠道、完善住房保障体系等加以弥补和优化。

需求层次;住房需求;房地产业;发展逻辑;长期均衡

改革开放以来,中国房地产业逐步由原本低效的计划体制向市场体制转轨,释放出巨大的发展潜力,如今已经成为了经济增长的重要引擎。但是近几年来居高不下的房价却引发了社会的普遍不满,政府在房地产市场调控过程中的谨小慎微、举步维艰则进一步反映出中国经济对房地产业的过度依赖,中国房地产的发展无疑已经陷入困境。近年来,对房地产业发展现状的分析主要有两种思路:一是发展质量;二是对国民经济的作用。在发展质量方面,马辉等[1]认为我国房地产业已经出现了一定的泡沫;吕炜等[2]通过测算认为我国绝大多数省份都从2003年起开始出现明显的投机泡沫,且各地的泡沫均从2005年开始出现剧增的情形;周京奎[3]的研究认为我国房地产价格极大的偏离了长期均衡值,市场出现了非理性繁荣,归结起来看,大部分研究都认为我国房地产市场已经出现了投机行为,存在泡沫化现象。在对国民经济的作用方面,王延培等[4]认为短期来看,商品房销售额变动对国民经济有较大影响,长期来看,房地产投资对国民经济的影响较大;冉莹莹等[5]在定量分析了房地产行业对国民经济贡献度的的基础上,证明了房地产行业对国民经济的巨大影响;周志春等[6]通过实证分析认为中国房地产业周期与经济周期之间存在着互动关系,房地产业的周期波动引起了宏观经济的周期波动,归结起来看,大部分研究都认为房地产业在国民经济中具有重要作用。然而,这些研究大都主张从对现状的分析来探寻房地产业发展的问题,却相对缺乏对房地产业整体发展逻辑脉络的分析与诠释。基于此,本文拟从需求角度剖析房地产业发展的过程,区分住房不同需求层次,分析并演绎房地产发展的逻辑过程,找出其逻辑缺陷,并进行实证检验,提出相关建议。

一、住房需求层次理论分析

长期以来,马斯洛(Maslow)[7]的需求层次理论在心理学、管理学、经济学甚至政治学等领域均具有广泛的应用价值。该理论认为,人的需求具有五个不同的层级,分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。五种需求如阶梯状由低向高排列,当某一层级的需求被满足后人们便会去追逐更高一个层级的需求。需求可以分为主观需求和客观需求,主观需求要求人最大限度的满足自己的欲望和情感诉求,客观需求要求人维持和发展自己的劳动能力。人消费各种生活资料的动机在于满足自身的主观需求而客观目的在于维持和发展自身的劳动能力。因此,多种层级的需求应由多种层级的生活资料来满足。

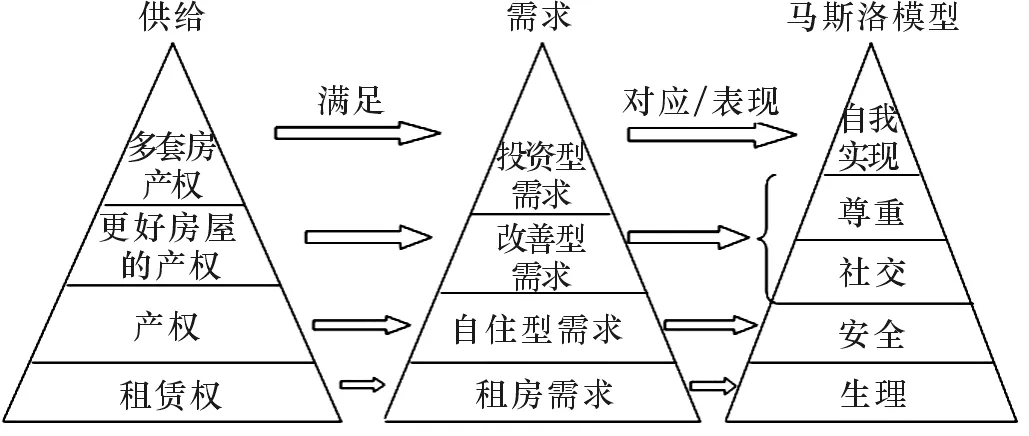

房屋作为一种生活资料,可以通过不同的供给形式和供给量来满足人多层次的需求[8]。首先,对房屋拥有租住权可以给人提供一个居住场所,依照需求层次理论,住有所居可以满足人的生理需求和安全需求这种最基本层面的需求,而人只有首先满足了这种需求之后才会去追逐更高层次的需求。其次,对房屋拥有产权即自住型住房,可以满足人对财产的所有性需求、人的归属感和安全性心理,该层次的需求可以归为安全需求。再次,对更好的房屋拥有产权即改善型住房,可以促进个体与周围环境之间的关系,满足人的成就感、对尊重的需要,即满足人社交与尊重层面的需求。最后,拥有多套住房即投资型住房,可以使人实现财富的有效配置,达到一种通过财富增长来彰显自我价值的境界,即满足自我实现层面的需求。由此可以看出,租房需求、自住型住房需求、改善型住房需求、投资型住房需求实际上分属于人需求层次的不同层面,这些需求通过人拥有对房屋的租住权、产权、更好房屋的产权、多套房产权来相应得到满足,如图1所示。

图1 住房需求层次模型

人类经济行为的目的在于满足人各种层面的需求,当行为的结果即生活资料的供给能够与需求之间实现均衡时,人的满意度才能最大化。一个群体的集体需求是各种个体需求的集合,当集体行为的结果能够满足该群体的集体需求时,称该群体实现了整体均衡,当集体行为的结果仅能满足少数甚至极个别人的需求时,只能称实现了个体均衡。需求层次理论认为,人的需求是永远不会被完全满足的,当低级需求满足后就会派生出高级需求,而更高层面的需求是无止境的,但是不同时期由于经济发展水平、科技发展水平、文化和人民受教育程度不同,社会群体对不同层次需求的迫切程度也不尽相同,因此主导人某一时期行为的主要动因在于该时期人最迫切的需求。集体需求也不例外,集体行为的目的在于满足该群体某一时期内最迫切的集体需求类型,但集体行为的结果却往往大相径庭,如果行为的结果能够满足该时期该群体整体最迫切的需求(或称主要集体需求),该集体行为便是有效的,否则便是无效的,即人类集体行为的目标应当是实现群体的主要整体均衡,而非主要个体均衡。

住房也具有上述特征。首先,住房的供给是一种集体行为,住房从材料选取、加工、设计到建筑的每一个环节都需要社会分工协作,是社会集体生产的结果。其次,不同的国家所处的发展阶段不同,国民生活水平和素质良莠不齐,这导致人对住房需求的层次特征不同,发展中国家生理需求和安全需求占主导的人数比例较大,高级需求占主导的比例较小,而发达国家正好相反,在发展中国家住房的租住型需求和自住型需求是社会主导型需求,而发达国家中改善型住房需求和投资型住房需求则占据主要位置。综上所述,住房生产作为一种集体行为的主要目标应是满足集体需求,实现住房供需的主要整体均衡,在发展中国家是满足住房的租住和自主型需求,在发达国家则是满足住房的改善和投资型需求。

二、中国房地产发展的逻辑分析

首先,中国的主要集体需求特征是房地产发展逻辑的出发点。作为世界上最大的发展中国家,中国经济发展的阶段特征决定了工业化和城镇化在我国现代化建设过程中居于关键地位,人口的城市聚集必然产生大量的房屋租住需求与自住需求,而我国目前的住房主要集体需求尚处于低级需求阶段,这也是世界各国经济发展相同阶段所具有的共同特征。因此,我国在改革开放以来将房地产业作为发展的重要行业之一,其首要目的便是要尽快满足我国本阶段的住房主要集体需求。

其次,高度市场化决定房地产发展逻辑深化的方向。相比于金融、能源、通信等垄断性行业,房地产业的市场化程度较高。一方面,较低的准入门槛和政府曾经一度的鼓励政策决定了资金、劳动力等资源能够在短期内聚集于房地产领域,形成竞争激烈且富有活力的房地产市场格局。另一方面,招拍挂的土地拍卖机制必然在房地产商的角逐下助推土地价格节节攀升,而高价拿地的房地产开发商为了实现稳定的利润,必然通过抬高房价将这部分成本压力向购房者转移。因此,高度自主的企业定价权和竞争激烈的行业格局导致房地产发展逻辑的深化,并以房价的不断攀升为特征。

此外,财富分化导致的需求层次分化是房地产发展逻辑的循环点。市场机制调节资源分配的最大优点在于高效率,要素能够在短期内聚集于高利润领域,但市场经济下利润的分配也是不均等的,市场的深化与发展必然导致不同群体之间财富差距的扩大,而财富层次的高低决定了需求层次的高低。因此,随着我国社会各群体之间财富水平的分化,需求层次也开始分化,虽然大多数人的住房需求层次还处于低级阶段,但是少部分群体的住房需求层次已经达到高级阶段,投资型住房需求已经成为该部分群体的主要需求特征。不同群体的行为特征在于满足自己当前最关注的需求,由于投资型住房需求的重要价值标准在于保证投资的住房能够保值增值,少数富有群体便通过手中掌握的大量政治资源和经济资源去影响并掌控房地产市场的发展,推动房价节节攀升,保证房地产业资金回流,实现房地产业的自循环。

综合以上分析可以看出,人天生固有的行为特点决定了处于不同需求层次人群之间各异的行为特征,而高度市场化的房地产业态又促进和深化了这种行为特征,实现了房地产业的内生循环发展。总之,房地产业的发展脉络是在市场经济的本源特征和人类固有的天性相结合的基础上形成的。

三、中国房地产发展逻辑的缺陷

中国房地产发展的逻辑虽然能够构成自循环,但是这种逻辑所导致的发展结果却与其初衷相背离。具体而言,中国房地产业发展的逻辑存在以下两点缺陷:

其一,个体均衡与整体失衡之间的矛盾。中国房地产发展的逻辑出发点在于满足住房主要集体需求,即满足社会租住型和自住型住房需求。但是我国房地产市场自循环的特征决定了这种循环逐渐演变成为一种在政府、开发商和富有群体内部的循环,该循环随着房地产业的扩张、房价的攀升持续吸食着来自社会各部门的财富,房地产业长期发展的结果使少数富有阶层掌握大量社会财富和住房资源,而广大贫困人群却无力承担居高不下的房价,社会主要集体需求长期无法得到满足。由此可见,中国房地产业发展的结果虽然满足了少数富有群体的多种层次需求,但广大贫困阶层却无法分享房地产业发展的硕果,中国房地产业集体行为的结果仅仅实现了少数群体的个体均衡,整体失衡却越来越严重。

其二,短期均衡与长期失衡之间的矛盾。自从房地产市场化以来,中国房地产业取得了飞速发展,造就了一批成功的企业和富人,政府在这个过程中通过土地出让和房地产业相关税收取得了丰厚的财政收入,应该说涉足房地产行业以及与房地产相关行业的利益群体都分得了房地产业发展的成果。正因为如此,从政府到开发商再到炒房阶层都对房地产业十分倚重,房地产业成为中国经济增长的主要动力来源之一。但是应该看到,住房虽然能够通过供给数量和供给方式的变化来满足人不同层级的需求,人的需求类型却是多样的,住房的供给无法替代其他生活资料的供给,房地产业的迅速发展只能够从住房这个单一的生活资料角度来满足人不同类型的需求,实现个体甚至整体均衡。长期来看,这种过度依靠房地产的发展模式必然导致经济结构的失调以及产品多样性的匮乏,人的全面需求也就无从得以满足。同时,通过房地产业的发展壮大虽然能够在短期保持经济的较快发展,实现政府财源的稳定增长,但长期来看,要素在房地产业的疯狂聚集必然导致产业结构单一化,经济发展面临系统性风险,一旦房价下跌,宏观经济便会有崩盘的危险。据此可见,中国目前过度倚重房地产业的发展模式短期看虽然能够实现均衡,长期看这种均衡则是难以为继的。

四、逻辑缺陷的实证分析

为了进一步验证中国房地产市场发展过程中存在的逻辑缺陷,本部分拟采用实证分析法来对中国房地产市场中现存的两大矛盾进行测度。首先,个体均衡与整体失衡的矛盾在房地产市场的运行过程中可以用房地产市场的投机程度来衡量,投机越严重表明房地产市场中投资和投机性需求占比越大,个体需求与整体需求之间的结构性失调越明显。其次,短期均衡与整体失衡之间的矛盾可以通过房地产业投资增长率对整体宏观经济波动的影响程度来测算,当短期内这种投资的正向刺激效应和长期内的负激励并存时,可以认为这种需求的长短期结构性矛盾存在。

(一)房地产市场投机泡沫测度——个体均衡与整体失衡的实证检验

对房地产市场投机泡沫的度量有多重测算方法,本文借鉴姜海春[9]的相关研究,将引入金融中介之前、一般竞争均衡状态下的房地产价格定义为“房地产基本价值”,通过供需比较,测算一般均衡价格,再对一般均衡价格和实际房地产价格之间的差值进行比率化处理得出房价的泡沫率。

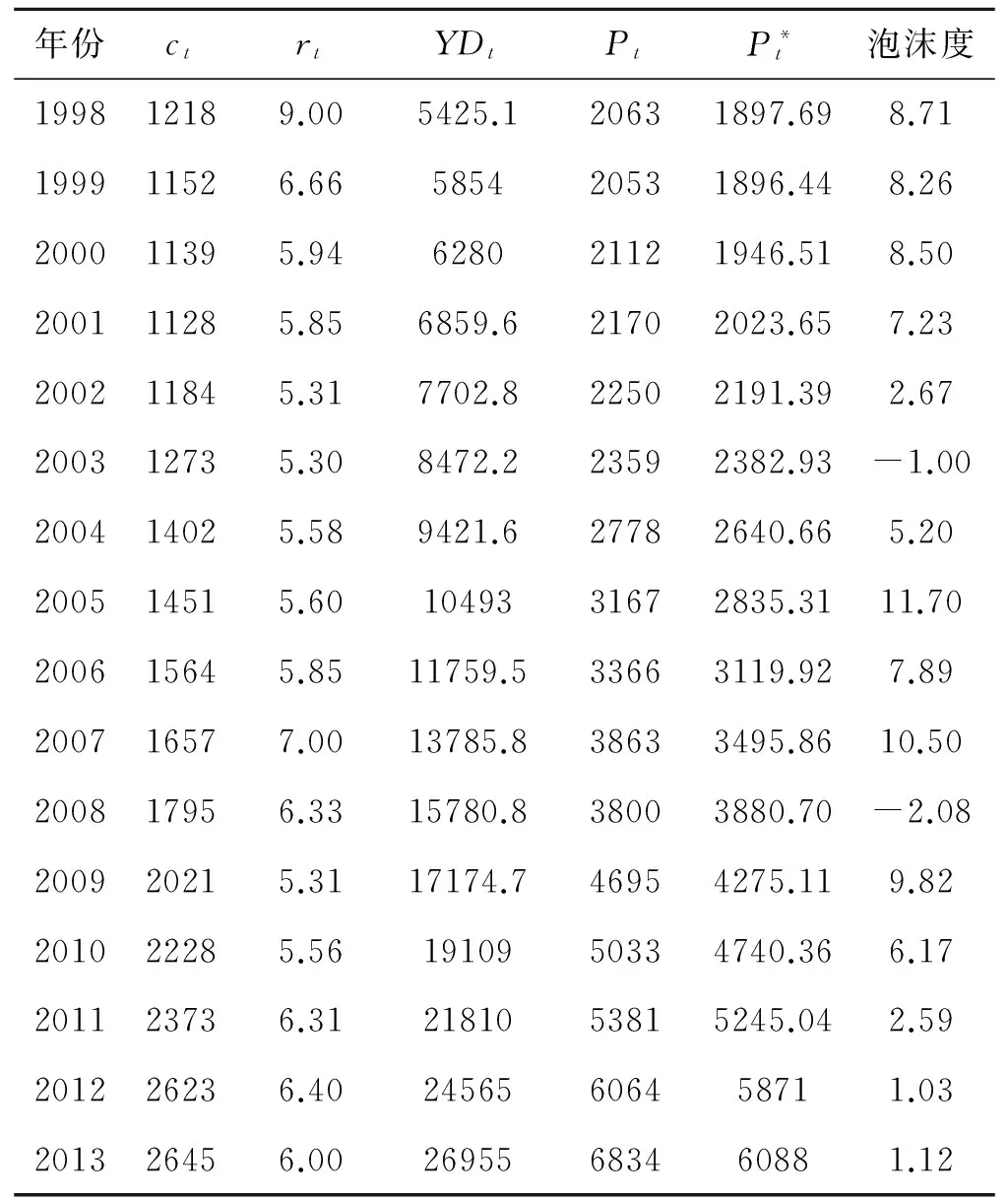

在数据获取过程中,房地产商单位建房成本ct可用商品房竣工造价代替;社会平均收益率rt可用当年一年期商业银行贷款利率代替;城镇居民的人均可支配收入YDt和房地产市场实际销售价格Pt可直接获取。本文采用《中国统计年鉴》1998-2013年的相关统计数据进行测算后,得到表1所示结果。

表1 中国房地产市场泡沫程度测算结果

可以看出,除了2003年和2008年两年之外,中国房地产市场长期存在泡沫,其中1998-2001年泡沫程度较大,2002年开始明显下降,但2004年开始出现反弹并在2005年达到顶峰,随后连续三年房地产市场泡沫仍十分严重,尤其是2008年,在经历了世界经济危机所带来的泡沫破裂之后,因政府刺激政策的出台导致泡沫大幅反弹并维持在高位。由此可以认为,中国房地产市场的投机现象已十分严重,个体均衡与整体失衡之间的矛盾长期存在并在一定时期内愈演愈烈,虽然矛盾曾经出现过一定的缓和,但是长期来看这种不协调并没有得到有效的调和。

(二)房地产业对国民经济影响的测度——短期均衡与长期失衡的实证检验

为了验证房地产对国民经济的影响程度,本文参考才元[10]的研究方法,选用向量自回归(VAR)模型,采用《中国统计年鉴》数据,对1998-2013年的年度国民生产总值增长率(GDP)和房地产行业投资增长率(INVEST)进行回归分析,动态考察两者之间的关系和影响程度。通过赤池信息准则检验,滞后阶数选择三阶,得到如表2所示分析结果。可以看出,房地产投资对国民经济的影响显著,在滞后一期的水平上起到负作用,在滞后二期和三期的水平上均具有促进作用,且影响系数明显。

表2 回归分析结果

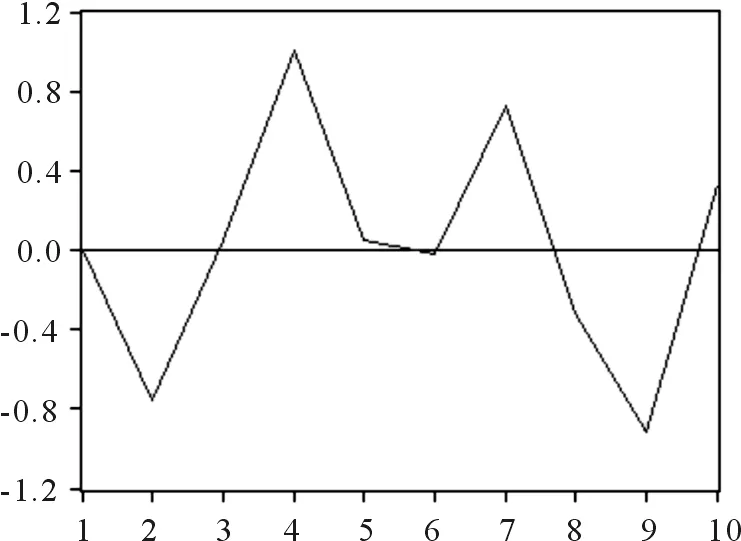

本文还采用格兰杰因果检验验证了房地产投资对国民经济的影响,结果表明房地产行业投资率是国民经济增长率的显著格兰杰原因,在短期内对国民经济增长的变化有影响。进一步通过建立脉冲响应函数对长期效应进行分析后,得到了如图1所示结果。可以看出,正向作用的房地产投资脉冲会导致国民经济增长率在短期内出现负增长,但中期会迅速恢复并持续出现正向增长作用,但长期来看,这种正向增长效应在维持一段时间后会迅速下滑,出现反向负增长。由此可以认为,房地产行业的大幅投资对国民经济在短期会出现刺激作用,但长期看这种刺激效应却是难以为继的,即中国房地产业确实存在短期均衡与长期失衡之间的矛盾。

图1 脉冲响应结果

五、中国房地产发展困境的出路

走出中国房地产发展的困境,关键是要从根本上化解房地产发展的逻辑缺陷,在尊重住房需求的层次性特征基础上,通过合理的调控机制设计和完善的制度建设逐步消除两大矛盾,稳步实现房地产业的去泡沫化和宏观经济的去房地产化。具体来说,应当做到以下几点:

其一,合理细分房地产市场,分类实施调控。随着中国房地产发展短期均衡与长期均衡之间矛盾的不断深化,短期内实现房地产的去泡沫化会导致经济“硬着陆”的风险,应当在稳定房价的基础上实现房地产的理性回归。不动产具有非贸易品特征,房屋市场存在地域分割性。在中国房地产固有逻辑的影响下,不同地区、不同城市房地产市场呈现出不同的发展趋势,市场投机程度和宏观经济对房地产业的依赖程度皆有较大差异。当务之急应是在合理准确的监测基础上,细分房地产市场,分类实施调控,对投机程度较高、市场风险较大的城市应限制土地和住房供给,防止房价暴跌,对投机程度相对较轻、长期存在刚性需求的城市应严控准入,维持一定时期内的限购政策,防止市场泡沫的扩大。

其二,丰富财富保值机制,疏导房地产投资投机性需求。市场经济的运行特征必然导致社会群体财富分配差距的扩大,富有群体对高层次需求的追逐无可避免,部分群体的投资性需求在市场经济下是必然产生的,住房被选择作为投资乃至投机的标的是由房地产发展的逻辑特征以及住房本身所具有的保值和增值特点决定的。但是与股票、期货等金融产品不同,住房本身又是一种能够满足社会群体低级需求的生活资料,一旦住房被用来投资炒作,高房价必然会影响到社会贫困阶层去满足住房的低级需求。市场经济的发展目的在于有效率的满足人的各种需求,作为社会某个群体的高级需求是只能疏导而不可压制的。因此,应当建立多元化的投资保值机制,培养健康而富有成长性的理财渠道,疏导长期以来堆积在房地产市场上的资金堰塞湖,打破目前对房地产理财的高度依赖。

其三,构建可持续住房保障体系,实现社会需求整体均衡。中国目前的经济增长仍旧高度依赖房地产业,面对居高不下的房价,宏观调控和制度性构建等措施虽然十分必要,但若采取过于严厉的政策则会造成调控过度,引发房价大幅下跌,严重情况下会造成经济结构调整的过度摩擦,引发大规模失业,甚至经济危机。在目前通过市场机制无法有效满足集体需求的情况下,应当尽快建立完善的、可持续的住房保障体系,通过计划手段合理满足和疏导广大贫困阶层的低级住房需求,综合运用土地出让金、国有资本收益、奢侈税等制度措施将既得利益者长期累积的社会财富转移到广大贫困人群手中,使我国房地产业的发展回归逻辑本源,实现社会供需的整体性均衡。

总之,我国房地产业发展的逻辑虽然能够形成自循环,实现产业的自发增长,但是由于这种逻辑存在个体均衡与整体失衡以及短期均衡与长期失衡这两个矛盾体,该发展逻辑本身是不可持续的,需要通过合理利用土地性财政收入、建立制度性调控体系、丰富理财渠道、完善住房保障体系等加以弥补和优化。

[1] 马辉,陈守东,才元.当前我国房地产泡沫的实证分析[J].经济研究参考, 2008(4):25-33.

[2] 吕炜,刘晨辉.财政支出,土地财政与房地产投机泡沫:基于省际面板数据的测算与实证[J].财贸经济,2012(12):21-30.

[3] 周京奎.房地产价格波动与投机行为:对中国14城市的实证研究[J].当代经济科学,2005(4):19-25.

[4] 王延培,李芳,吴巧宏.中国房地产业与宏观经济波动关系的实证研究[J].经济研究导刊,2011(32):54-59.

[5] 冉莹莹,胡燕京.基于灰色关联度的房地产行业贡献度分析[J] .经济研究导刊,2012(36):170-172.

[6] 周志春,李征,毛捷.房地产业周期与经济周期的互动关系研究:来自中国的经验证据[J].南京大学学报,2010(6):47-57.

[7] MASLOW A H.A theory of human motivation[J].Psychosomatic Medicine,1943(5):85-92.

[8] 王友良.人本楼市构建的伦理之维[D].长沙:中南大学,2012.

[9] 姜春海.中国房地产市场投机泡沫实证分析[J].管理世界,2005(12):71-84.

[10] 才元.中国房地产业波动对国民经济的影响研究[D].长春:吉林大学,2007.

(责任编辑:张丛)

ResearchonChineseRealEstateDevelopmentLogicDefectsfromthePerspectiveofHierarchyofneedsTheory

LI Zilun

(Institution of Fiscal Policy of Fiscal Ministry of China, Beijing 100142, China)

Based on the Maslow′s hierarchy of needs theory, this article analyzes the hierarchical characteristics of housing demand, and established a housing demand model. Then, it explores the logical characteristics of China′s real estate development, clarifying the logical drawbacks formed in the contradiction between individual equilibrium and global imbalance and that between the short-term equilibrium and long-term imbalance. According to the reality and severity of the empirical test outcome of two contradictions, the article proposes that the real estate development logic defects should be addressed by rational utilization of land fiscal revenue, establishment of institutional control system, broadening of financing channels, improvement of housing guarantee system, etc.

hierarchy of needs; housing demand; real estate; development logic; long-term equilibrium.

2014-03-18

李子伦(1988- ),男,陕西西安人,财政部财政科学研究所博士研究生。

F293.3

A

1008-245X(2014)06-0065-05