机关效能建设的实践

——基于漳州12年工作总结的文本分析

2014-08-07吴建南

吴建南,刘 焕,张 攀

(西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

机关效能建设的实践

——基于漳州12年工作总结的文本分析

吴建南,刘 焕,张 攀

(西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

机关效能建设自1999年福建漳州发起,至今已扩散至中国23个省、250个多市;通过对以漳州市机关效能建设的分析,阐述其效能建设举措的特点和实施效果;认为漳州市机关效能建设的特点是举措众多、层出不穷,不同时期、重点突出,新招频出、持续创新,公众参与、贯穿始终,基本举措、执着坚守;同时,漳州市机关效能建设已呈现出边际效应递减的趋势,但整体成效显著,其中举措众多、持续创新和公众参与是其成效显著的较好解释。

机关效能建设;政府创新;政府绩效

一、效能建设的新发展:梳理与回顾

机关效能建设是指在党委、政府的统一领导下,以提高工作效率、管理效益和社会效果为目标,以加强思想、作风、制度、业务、廉政、能力建设为内容,科学配置机关管理资源,优化机关管理要素,改善机关运作方式,改进机关工作作风,强化机关效能意识,按照廉洁、勤政、务实、高效的要求,构筑机关效能保障体系的综合性工作。因此,这项工作以提高效能为目的,强化主体责任和作用,形成系统建设内容,综合多种工作手段,建立有效工作机制[1]。1999年4月,为推进机关作风改变,优化经济发展环境,在效能监察、勤政建设的基础上,漳州市委、市政府率先在全国提出在全市乡镇以上机关及具有行政管理职能的事业单位全面开展机关效能建设工作[2]。2000年3月,福建开始在全省推广漳州经验;2004年,浙江在全省开展效能建设。目前,全国已有23个省份和250多个市采纳并实施效能建设。漳州作为效能建设发源地,本文通过对其12年工作经验的总结,阐释了其机关效能建设的状况、举措、特点和效果,以期抛砖引玉,对其他省市机关效能建设有所借鉴和启发。

从研究现状看,截止到2014年1月20日,在中国知网中以“效能建设”为关键词搜索篇名,得到学术期刊文章802篇。其中学术性较强的主要研究包括:卓越和中国行政管理学会课题组深入研究了行政效能建设的内涵、构成要素和作用[3,4];周志忍,王君君,吴建南对省级效能建设的实践进行了深入分析[5-7];李少惠,陈群祥深入探讨了市级机关效能建设的长效机制及存在的问题[8,9];张岩鸿强调了地方政府效能建设的实践路径及策略选择[10];吴建南实证分析了效能建设扩散的影响因素[11];毛寿龙以治道变革理论分析江苏省淮安市效能建设的实践,认为其效能建设暗合了治道变革的逻辑和价值诉求[12]。迄今,笔者尚未窥见学界围绕市级政府效能建设的历史分析。

在实地调研的基础上,本文以漳州市机关效能建设从2001年到2012年的工作总结为分析对象,梳理其效能建设的举措与效果。漳州市级机关工作总结每年年初由漳州市效能办上报市纪委、市监察局办公室。工作总结内容包括效能建设的举措、已取得的成绩、存在问题及对下一年度工作的展望等。举措分析基于吴建南等对福建省、浙江省、江西省、安徽省、四川省、宁夏回族自治区等六省效能建设分析而识别的权力制约、能力建设和问责激励等三大类共性举措。权力制约包括制度建设(如首问负责、限时办结、责任追究制等)、政务公开、行政审批项目简化、流程优化、规范自由裁量权和行政执法等。能力建设包括改进工作作风、提升公务员队伍素质、行政队伍建设、信息技术支持、组织建设如效能办、效能投诉中心的建设。问责激励则包括绩效评估/考核、民主监督、社会监督等。

基于此框架,本文采用文本分析方法,对漳州效能建设12年工作总结进行分析,以期最大限度地保证了研究的信度与效度。

二、 漳州市机关效能建设的举措

(一)举措众多,各有特色

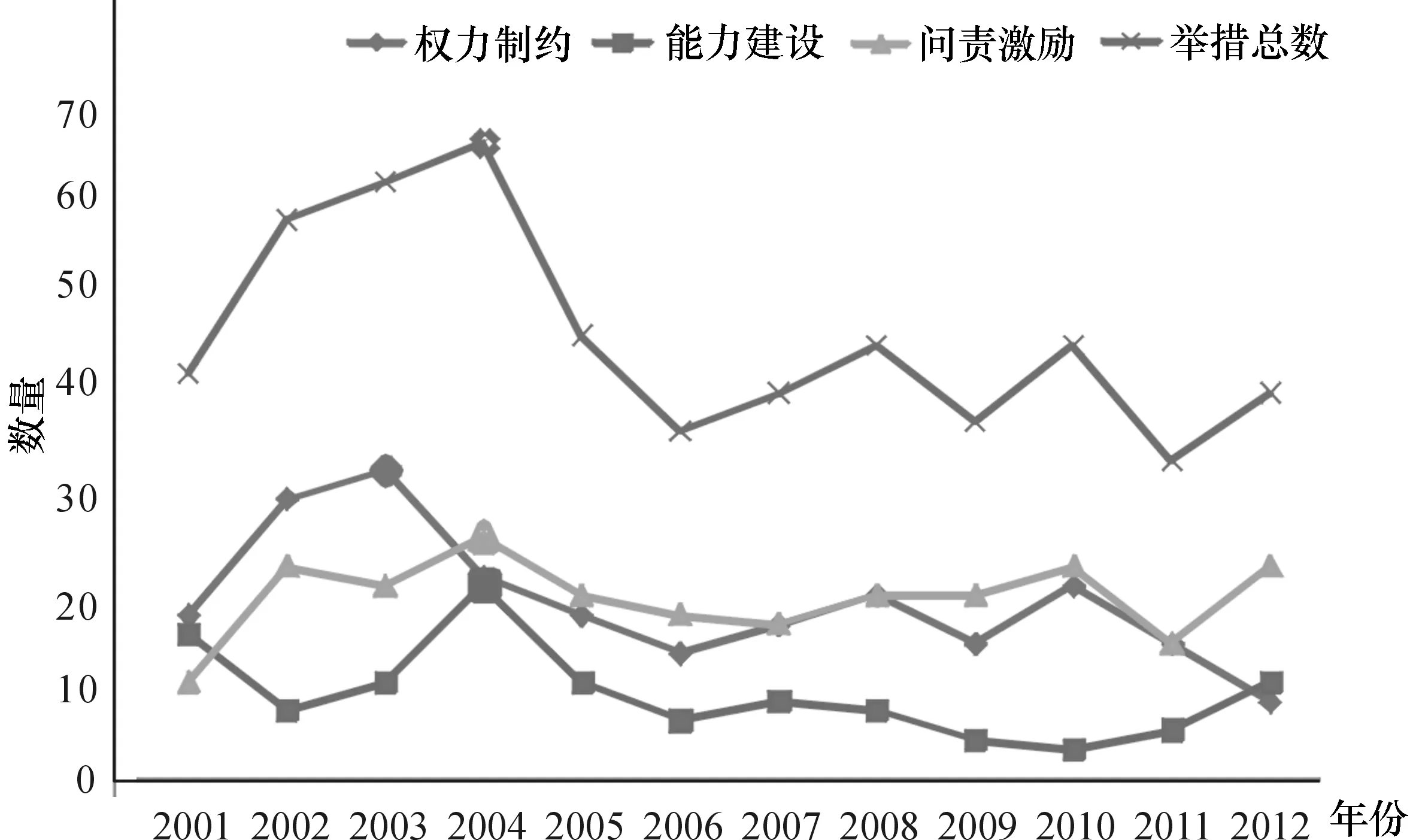

本文基于效能建设的共性举措框架,从梳理漳州市机关效能建设从2001年至2012年每年效能建设具体举措的数量(图1)上,我们可知,其整体上呈现出举措众多,各有特色的特点。

图1 漳州市机关效能建设举措

由图1可知:2001年至2012年,漳州市机关机关效能建设平均每年有46个细分举措,举措众多。以权力制约为例,2003的举措最多,2002年次之,2012年最少。2002年与2003年相比,2002年,漳州在规范行政行为方面只有“在公安、交警、环保、物价等系统推行执法听证”1条举措;2003年,除了执法听证外,还有“清理整顿与企业发展密切相关的行政收费、编制《漳州市企业缴费明细表》、制定下发了《关于加强和改善行政执法工作的通知》等”9条规范行政行为的举措;而2012年,虽然只有3条规范行为的举措,但与2002年和2003年的举措相比,并没有重复,分别是“强化行政权力后续监管、强化廉政风险防控、为拓展规范行政权力运行等工作经验在福建电视台经济频道《纠风效能之窗》栏目专题播出”。这体现了漳州市根据不同时期存在的不同问题,实施了各具特色的举措。

(二)不同时期,重点突出

我们对举措整体变化进行分析发现。2003年,漳州权力制约的举措最多,多出的举措主要集中在规范行为方面。如组织了效能建设“回头看”活动,发现问题并制定整改方案;同时,将一些有效做法上升为制度规范,进一步规范行政行为;另外,也将工作重点转移到规范行政审批行为上。

2004年,漳州能力建设举措最多。漳州市在2004年开始推动电子政务建设,开始运用电脑技术进行监督;同时,在转变作风方面制定了许多便民新举措,机构建设也如火如荼。如漳州芗城区开始对行政服务中心的窗口进行整改,华安县开始建立政务代办服务中心,长泰县开始在乡镇一级探索建立“农村集体土地、集体财务监管指导中心”等。同年的问责激励举措最多。本文从资料分析结果来看,漳州市在2004年奖惩问责力度很大,主要表现围绕考核办法的运作,配套制定了机关效能民主测评、创造性工作考核、机关效能督查实施的细则,并加强对绩效考评的过程管理;在民主、社会监督方面,对漳州市现行各项工作开展了全面的跟踪督查。

(三)“新招”频出,持续创新

漳州市在其核心举措框架内,每年都会推出新举措。

1.逐步推进制度建设和创新。漳州市从2000年开始,前后共进行了6批次的行政审批制度改革,并在此基础上,不断完善政务公开的责任、审议、评议、反馈、本案等“五项制度”的建设;深入推进政务听证制度的建设,广泛推行决策听证制和执法听证制,不断扩大公众参与的深度和广度,进一步提高决策的民主化、科学化水平。

2.不断拓展政务公开的内容、范围和形式。自从2004年开始,漳州逐步推进公用事业单位的办事公开;公开形式方面由在全市建立政务公开栏、编制小册、印制卡片、召开通报会等形式不断延伸到利用各种电视、广播、报纸等新闻媒体和电子政务建设等方面。

3.持续推出便民利民举措。如深入群众实地调研,不断缩短办事时限、精简办事环节、不断推进便民事项进驻行政服务中心;同时深入企业调研,为企业制定许多便利的服务措施,如芗城区聘请了服务企业代办员。

4.努力完善机构建设。2007年,漳州市重建行政服务中心;2008年,在行政服务中心成立审批科和行政审批监督科,不断督促行政审批项目进驻行政服务中心集中运行;2012年,指导龙文区推进区行政服务中心、乡镇便民服务中心和村(居)便民代办点的建设,按照政务服务标准化建设的要求建设了政务服务监控平台和展示大厅,并逐步整合了政府绩效评估和市直机关绩效考评工作职能,建立专门的绩效科等。

5.扩大公众参与的范围和形式。漳州逐步健全决策听证制和执法听证制度,定期召开听证会和质询会,努力实现政府与公众的双向互动;在绩效评估中的民主评议实行公众评议与市领导综合评议相结合;定期组织公众对各部门“五大战役”开展情况进行评议;在政府信息公开方面,引入群众评议机制,加强群众监督等。

6.行政服务标准化。2011年,漳州开始进行公共服务标准化建设,制定了《行政服务标准化体系》,建立了市、县、乡、村四级政府服务标准化平台及体系建设,把“权力关进制度的笼子里”,置于公开监督之下,推进政府逐步由管控型政府向服务型政府转变,由封闭型政府向开放型政府转变。

(四)公众参与,贯穿始终

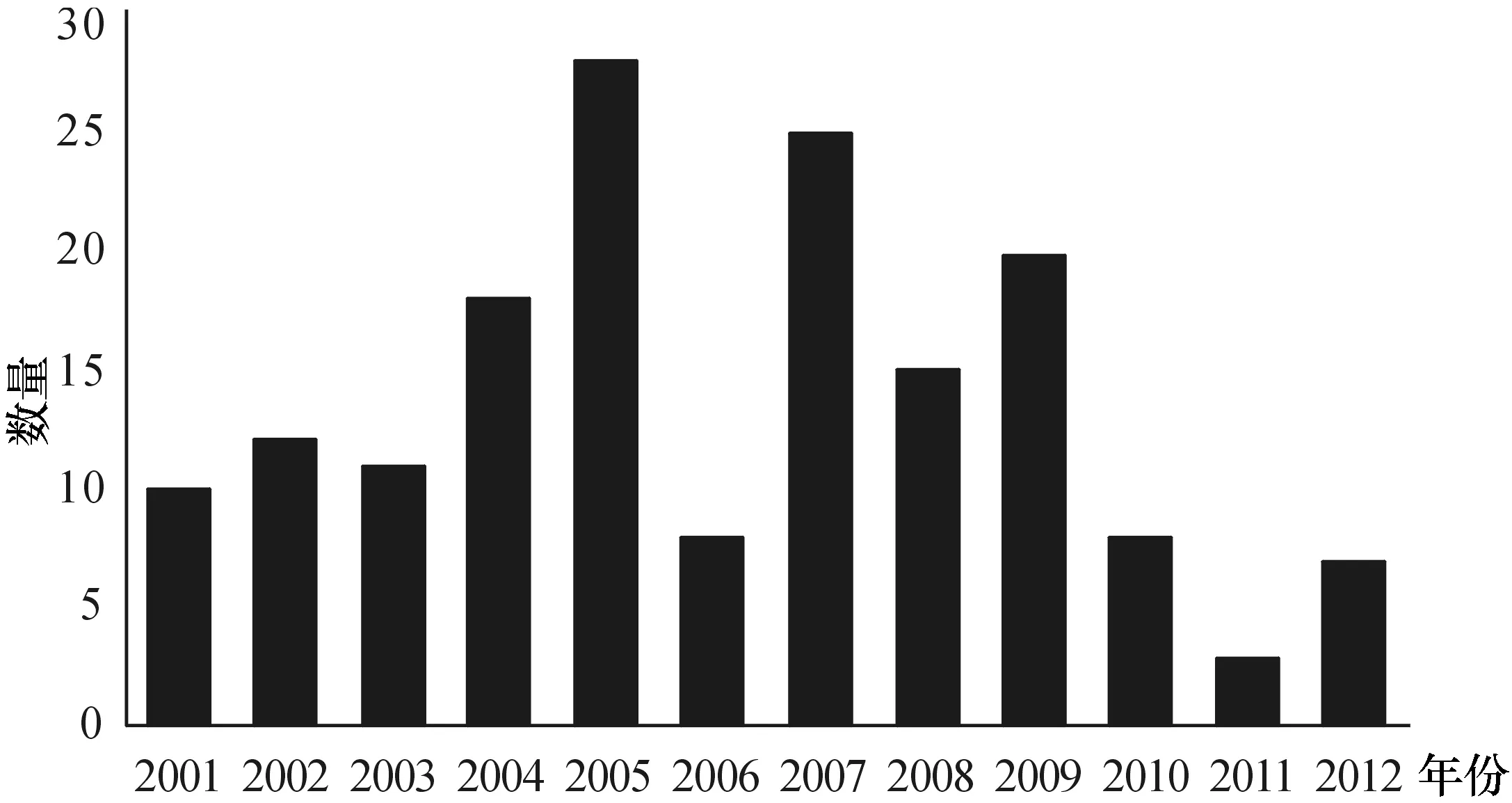

以“公众”、“参与”、“公众参与”、“群众”为关键词,统计漳州市每年工作总结中出现的频次来推断其公众参与的状况,我们可以看到,漳州整体上呈现出动态变化的特点(见图3)。

图3 漳州市机关效能建设中公众参与状况

由图3分析可知,漳州市机关效能建设中公众参与的程度较高。这与曾经认为“效能建设是自上而下的要求,公众参与程度较低”的认识有所不同。漳州公众参与的主要形式有:(1)召开听证会,推行决策听证制度和执法听证制度,实现政府与公众的双向互动;(2)参与政府决策过程,不断促进公众参与、专家论证和政府决策相结合,提高政府决策的公开化、科学化和民主化水平;(3)群众监督,深入推进电子政务建设,畅通群众监督的渠道;(4)推行公众评议,绩效考评将指标考核与公众评议、察访核验相结合;(5)深入基层倾听群众诉求,开展倾听群众诉求常态化的工作机制。漳州市在机关效能建设中不仅公众参与的程度较高,而且贯穿于效能建设的整个过程。

(五)基本举措,执着坚守

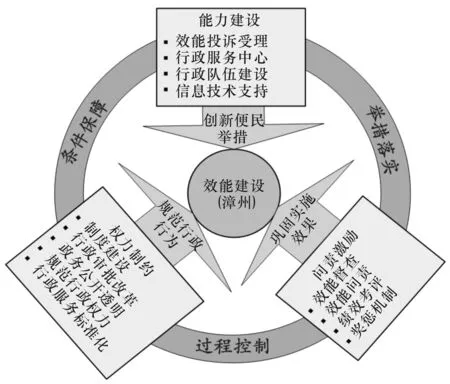

我们通过对漳州市机关效能建设的诸多举措进行细化分析,以该举措在这12年中出现6次及以上,将其归纳为核心举措。经过分析发现,漳州在机关效能建设中的核心举措变化不大,具体包括3大类13个举措(见图4)。该分析结果与吴建南等(2011)对六省效能建设共性举措的分析结果(3大类10个举措)具有一脉相承的关系。这是因为,漳州市是机关效能建设的源头,而福建最先在全省推广效能建设,其它各省源的效能建设举措也源自福建。相比较而言,漳州市机关效能建设多了行政服务标准化、效能问责、奖惩机制3个核心举措。

图4 漳州市效能建设核心举措

一方面,漳州市机关效能建设主要通过权力制约限制行政权力的滥用和误用,加强过程控制,以规范行政行为。与省级效能建设的理论框架相比,漳州市的行政服务标准化凸显了其效能建设的持续创新和特色。另一方面,漳州市非常重视政府能力建设,不断改进对效能投诉件的受理,并不断完善其行政服务中心的建设、信息技术的支持和行政队伍的建设,为持续创新便民举措和规范行政行为提供保障条件。同时,漳州市效能建设通过强化效能督查、效能问责和绩效考评等问责激励手段及建立健全奖惩机制,确保机关效能建设举措的落实,使机关工作人员有动力和压力推动绩效持续改进,进一步巩固机关效能建设的实施效果。

三、漳州市机关效能建设的效果

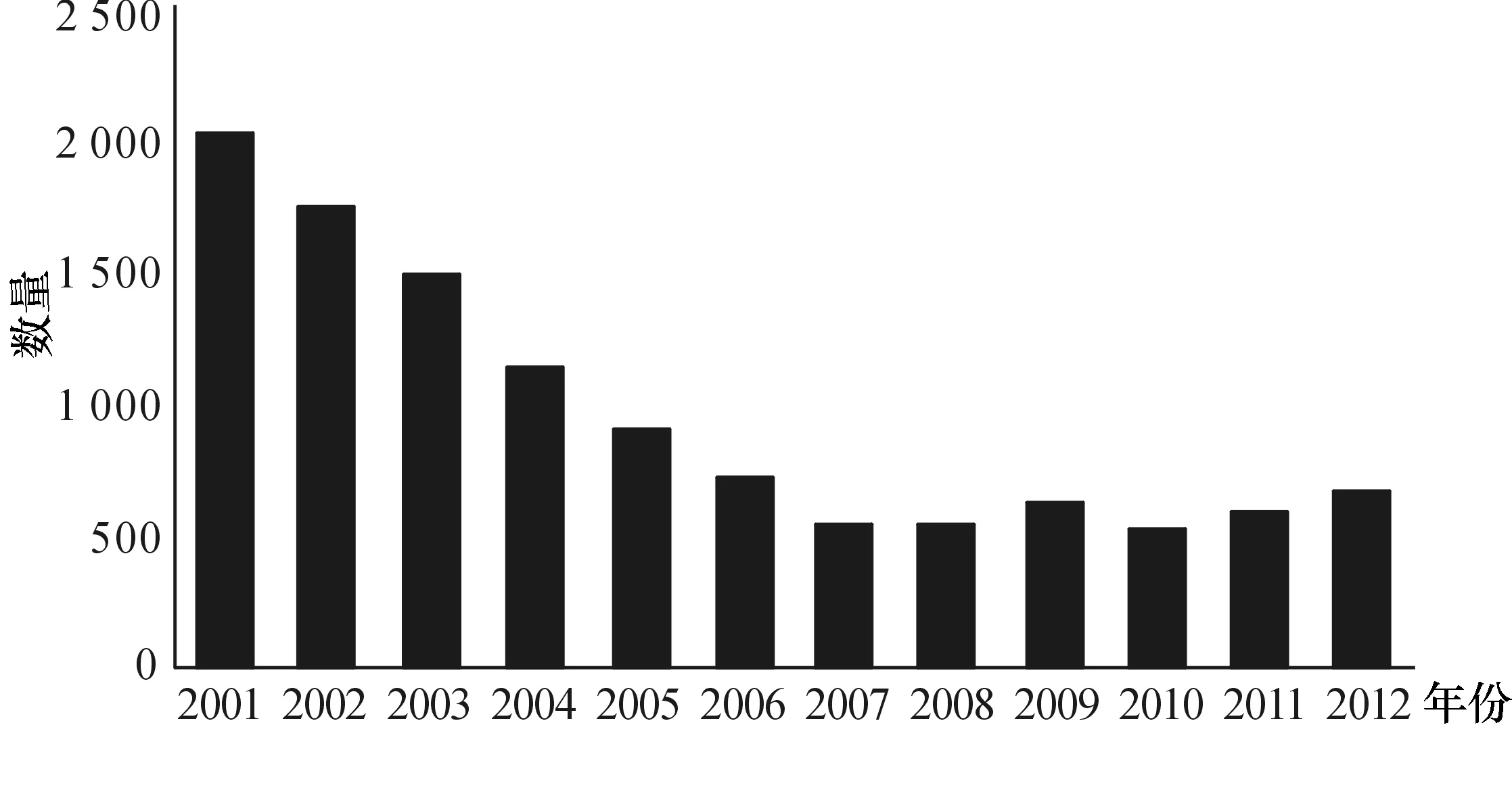

在工作总结中,漳州都是围绕机关效能建设的效果都是从效能投诉件的受理情况、处理机关人员的数量等视角进行论述的。因资料和数据限制,同时考虑到数据的连贯性,本文最终选择效能投诉件数量纵贯数据的变化作为衡量其效能建设效果的指标。从2001-2008年,漳州市效能投诉案件数量呈逐渐递减的趋势且较为显著(详见图5)。这说明漳州机关效能建设是有作用的,而且效果较好;但是,从2009开始,效能投诉案件数量略有上升,至2010年又略有下降;但在2011-2012年期间,效能投诉案件数量又有抬头之势。由此产生的疑问是,漳州市机关效能建设的效果曾一度显著,但近几年的效果已呈降低趋势,其中的原因究竟在哪里。

第一,我们从漳州历年工作总结的分析结果发现。2009年,漳州机关效能建设举措总数量有37个(在历年中是较少的),而且举措多是都对以前举措的重复概括。如强化后续监管,巩固提升规范行政自由裁量权工作、加强行政审批项目进驻中心统一运行工作(该举措在2002年和2008年都有实施);对制度建设和政务公开方面的举措只是提到“拟在全市建立规范行政权力运行公开、查房、考评、责任追究等监督制度”,并没有对举措进行详细展开说明;在信息技术、机构建设、队伍建设等方面并未实施任何举措。因此,2009年,漳州机关效能建设的某些举措缺乏创新及部分举措的缺失,是导致其效能投诉案件数量上升的重要原因。

第二,2009年,漳州投诉数量增多,因此引起效能办重视,并新增了一些举措。如在市县两级全面推行规范行政权力运行工作;积极探索实行审查与批准相分离、顶事与办事相分离、承办与监督相分离的权力运行内控机制,形成事前、事中、事后全方位权力监控机制;市委编办出台机构编制管理使用配套意见,明确规范编制管理使用的程序,并得到中央编办的肯定等。这些新举措的实施使得2010年效能投诉案件数量有所减少。

第三,漳州市从2011年开始在搞“五大战役”,主要包括重点建设项目、新增长区域发展战役、城市建设战役、小城镇改革发展战役、民生工程战役。五大战役涉及到重点项目投资、新增长区域的投资、城市公共服务、小城镇试点及灾后农村住房重建等问题。在处理这些问题的过程中,可能会触及许多利益相关者的切身利益,难免会有处理不当的问题,这导致漳州2011-2012年效能投诉案件数量得增多。

第四,漳州历年工作总结中针对存在问题的部分多次提到了部分机关对效能建设的认识程度和重视程度不一致,存在被动应付现象;有些地方和单位满足已有成绩,工作迈不开新局面;一些地方和单位政务公开不够规范,质量不高;也有部分县(区)对效能投诉重视不一,查处力度有差异等等,这也导致了效能建设的效果呈现不同的变化趋势。

图5 漳州市效能投诉案件数量变化状况

漳州市每年会在“制度建设、政务公开、绩效管理、强化监督”等方面针对实际情况推出新举措,并且能够根据群众的诉求和意愿,分批次推出便民利企的新举措。公众参与融入了漳州市机关效能建设的整个过程,纵向上效能建设开展以来一直都有公众参与,横向上公众参与了效能建设的具体环节。如决策听证、执法听证和群众监督等,从而使公众参与的范围在不断扩大、形式也在不断丰富。一方面,公众参与促使了效能建设的不断创新;另一方面,效能建设也在不断创新公众参与的范围和方式。这二者相互促进,使得漳州市机关效能建设的效果较好。

我们从图3和图5可以发现,漳州市机关效能建设举措的分布与效能投诉案件数量的变化趋势呈反方向走势。这在一定程度上说明了机关效能建设出现了边际效应递减的现象。

四、 结论

由效能监察转向效能建设,反映了漳州人对于效能、效能建设的深刻认识。本文通过对漳州机关效能建设的分析,也启发对效能建设本质的思考。本文认为,效能建设是一种组合式创新,是整体的、持续改进绩效的方法论,并且效能建设自身也在持续改进和创新。机关效能建设源于漳州,并且在全国范围内迅速扩散;但在某些地方,效能建设往往是轰轰烈烈开始,可没过多久就没有新招、流于形式了,很多甚至“沦为”检查迟到早退。我们在分析的基础上发现,漳州市机关效能建设举措呈现出以下特点。

第一,举措众多,重点突出。组织绩效不高的影响因素众多,组织绩效也包含很多维度,要想提高组织绩效,需要“组合拳”,而效能建设恰恰是政府为提高绩效采用和实施的一系列举措的组合。但在不同时期,漳州市会有不同的实际问题需要重点突破,如2007年重建行政服务中心,2008年重点推进规范行政权力运行,2011年全面推进行政服务标准化的建设。漳州市在不同时间节点,都制定和实施了有针对性的特色举措。

第二,新招频出,持续创新。漳州市针对机关效能建设存在的边际效应递减现象,对未解决的诸多问题采取不断创新和采纳有针对性的特色举措,提高了效能投诉案件的处理效率和满意度,使效能建设的效果始终维持在较好状态。

第三,公众参与,贯穿始终。效能建设作为自上而下的绩效改进途径,效能建设的推行很大程度上是上级政府要求;而效能建设的持续创新并不是一个内生的过程,它需要在政府领导下不断强化公众参与和加强社会监督。从分析结果来看,公众参与贯彻着漳州市机关建设的始终,这是使其效能建设的取得不错成效的重要举措。

第四,基本举措,执着坚守。从工作总结中分析发现,漳州市历年机关效能建设的目标主要聚焦于改善经济发展软环境、提高为人民服务质量、促进机关转变职能、改进工作作风、提高效能等方面。为实现机关效能建设的共同目标,漳州市始终坚守权力制约、能力建设和问责激励的基本举措。

[1] 福建省机关效能建设领导小组办公室.福建省机关效能建设工作情况汇报[R].2010.

[2] 福建省漳州市效能办. 漳州市机关效能建设纪实[J].浙江国土资源,2004(5):28-31.

[3] 卓 越.论行政效能建设[J].福建行政学院福建经济管理干部学院学报,2002(3):18-22.

[4] 中国行政管理学会联合课题组.关于政府机关工作效率标准的研究报告[J].中国行政管理,2003(3):8-16.

[5] 周志忍.效能建设:绩效管理的福建模式及其启示[J].中国行政管理,2008(11):42-47.

[6] 王君君.效能建设:江苏实践及其经验总结[J].辽宁行政学院学报,2010(7):12-14.

[7] 吴建南,马 亮,杨宇谦. 比较视角下的效能建设:绩效改进、创新与服务型政府[J].中国行政管理,2011(3):35-40.

[8] 李少蕙,曹爱军,王峥嵘.系统论视角下政府效能建设的几个维度——甘肃省天水市麦积区政府效能建设的调查启示[J].甘肃社会科学,2007(1):106-108.

[9] 陈群祥.构建行政效能建设长效机制问题研究——以马鞍山市机关效能建设为例[J]. 前沿,2009(1):28-34.

[10] 张岩鸿.地方政府效能建设的实践路径与策略选择[J].特区实践与理论,2009(3):61-65转73.

[11] 吴建南,张 攀,刘张立.“效能建设”十年扩散:面向中国省份的事件史分析[J].中国行政管理,2014(1):76-82.

[12] 毛寿龙,陈建国.政府效能建设与治道变革[J].领导科学,2011(4):19-22.

(责任编辑:冯蓉)

PracticeofZhangzhouEffectivenessBuilding——based on text analysis of the work summaries of twelve years

WU Jian-nan, LIU Huan, ZHANG Pan

(School of Public Policy and Administration, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049, China)

The program of effectiveness building of the institutions originating in Zhangzhou in 1999 has diffused in 23 provinces and more than 250 cities in China. From the analysis of this program, we explain the characteristics and effects of the measures of the effectiveness building in Zhangzhou. The results show that the program comprises numerous measures, highlights of new measures in different periods, sustainable innovation, public participation, and adherence to basic measures carried out through to the end. The overall effect is outstanding though the program has demonstrated a tendency of diminishing marginal effect. Taken together, however, the success of the program can be explained by numerous measures, sustainable innovation and public participation.

effectiveness building; governmental innovation; governmental performance

2014-02-10

国家自然科学基金项目(71173167);国家自然科学基金青年基金项目(71103140)

吴建南(1970- ),男,陕西西安人,西安交通大学公共政策与管理学院副院长,教授,博士生导师;刘 焕(1983- ),女,安徽宿州人,西安交通大学管理学院博士研究生;张 攀(1990- ),男,河南开封人,西安交通大学公共政策与管理学院博士研究生。

D63-31

A

1008-245X(2014)02-0056-05