孙中山的最后时光(上)

2014-08-07陈典松

陈典松

孙中山的最后时光(上)

陈典松

1924年12月5日,孙中山在天津留下了这张最后的个人照

应邀北上

直系将领冯玉祥发动北京政变,囚禁了总统曹锟,邀请孙中山北上商议国是。孙中山采取了积极的应对措施,并决定前往北京。

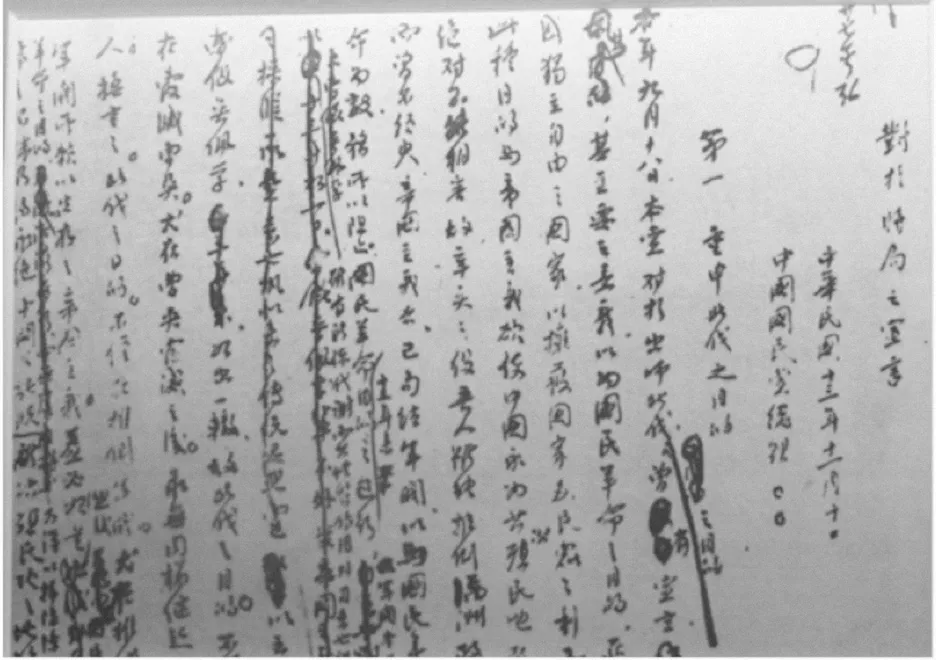

应邀北上前,孙中山发表了《对于时局之宣言》,史称《北上宣言》

孙中山一生的革命活动主要是在南方和海外,虽多次到过北京,但每一次时间都不长,而宋庆龄陪伴孙中山的这次北京之行是时间最长的一次,其实也是最后一次。

1924年11月13日,孙中山夫妇早早地起床了,用过早餐,即到大元帅府会议室与前来送行的胡汉民等军政要员数十人话别。

9时30分,孙中山夫妇登上“永丰”舰。大元帅府附近的珠江两岸,各军政人员、各机关团体代表数百人分立东堤、天字码头等处,前来为孙中山送行。

上午10时,“永丰”舰鸣号三声,启锚出航,一时间鼓乐齐鸣,人群欢动,岸上的人群纷纷向孙中山挥手致礼,孙中山站在舰上,一一举帽还礼。

“永丰”舰先上行过白鹅潭,白鹅潭商船上的中国人和外国人都挥动着手上的饰物向孙中山致意,孙中山同样取下帽子,向各方人士挥手致意。胡汉民等乘坐“江固”舰随后护送。

“永丰”舰在行船过程中,行至中流砥柱时,因海水退潮被搁浅,宋庆龄望着丈夫略显苍老的脸色,心中涌起一种不祥的预感,但孙中山与随行人员谈笑风生,似乎在安慰着自己这位年轻的妻子。

下午3时到达黄埔。黄埔军校的师生在校长蒋介石的率领下到江边码头迎接,孙中山上岸,到黄埔军校校内巡视一周,再由蒋介石引导,前往鱼珠炮台检阅第一期毕业生演习战术实施等。

检阅之后,孙中山对受检的第一期学生的讲话中提到,他对他们这些热血青年非常信任,希望他们坚持革命理想,他这次到北京去是去奋斗的,就是死了,也可以安心。

宋庆龄与他人听到此话的感受是不同的,在别人听来,孙中山是在肯定这些学生的革命精神,而宋庆龄则开始感到一种莫名的担忧。长期随身生活,她深知丈夫这一次回到广州后所面临的压力,因应对各种复杂事情而心力交瘁,一种隐隐的伤感开始萦绕着她,其实在这个时候,她是最担心听到“死”字的。而孙中山却是一个乐观者,也许是无数次出生入死让他对死已感到无所畏惧,也许是人生无数次的沉浮使他对生死已经看淡,而对自己终生为之奋斗的政治理想更加向往,所以“死”字的出口显得平淡无奇。

蒋介石看了看孙中山,看到这位已经58岁的革命家有些疲倦的神色,暗暗吃惊,轻声道:“先生何出此言?”孙中山说:“我所倡导的三民主义,将来能希望实行的,就在你们这个黄埔陆军军官学校的学生了。”蒋介石沉默地点了点头。

随即蒋介石设宴为孙中山饯行,胡汉民等军政要员作陪,宴会至下午5时毕。

5时50分,“永丰”舰在苏联巡洋舰“波罗夫斯基”号的护卫下,离开黄埔向香港进发,黄埔军校师生一千余人列队江岸,欢送孙中山一行启航,孙中山频频向岸上送行的人群脱帽行礼。

在香港由“永丰”舰转登日本“春洋丸”号邮轮

在舰上,孙中山向同行者说明这次北上的主旨,提到他这次北上还有一个目的,就是到北方去宣传自己的革命主张,鼓励在北方坚持革命理想的同志。他指出:“要解决现在中国之困难,只有贯彻革命主义,方可图成,除此已无他法。”

这些话表明,孙中山对于此次北行的目的不在于追求个人的名位,而转向宣传自己的主义。

“永丰”舰顺着珠江航行,晚上12时到达香港港口停泊。孙中山等在舰上休息。

第二天早晨,“永丰”舰进入到港口之内停稳,孙中山一行改乘东洋轮船公司小轮登上日本邮轮“春洋丸”号。

香港各界人士,闻讯前来送行,孙中山一一接见,并握手话别,联义社与香港海员工会还专门派人登舰致颂词。

一阵热闹之后,从广州赶往香港送行的各方人士杨希闵等也登轮谒见。随行的廖仲恺、伍朝枢陪侍在孙中山身边,应接各方来宾。

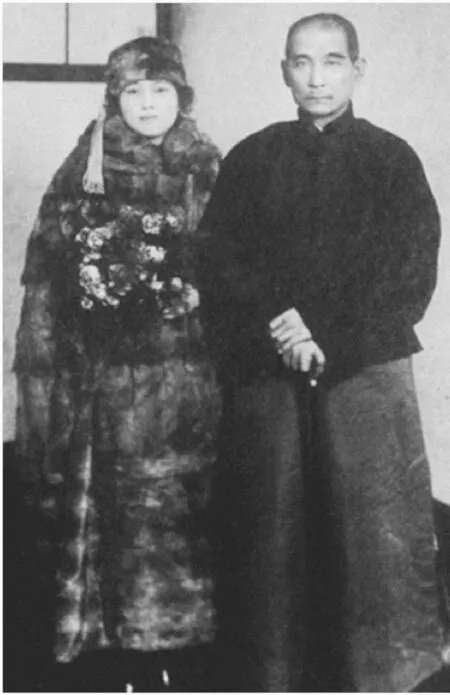

随后,民新画片公司黎民伟先给孙中山与宋庆龄拍了一张合照,再请孙中山与前来送行者进行合影。

上午11时半,联义社等香港团体欢送的小轮将送行的礼品、串炮、生花等搬上“春洋丸”号。12时,“春洋丸”号鸣笛三响,启碇出行。

一时间,鞭炮、锣鼓之声响成一片,欢送的人群中,“中华民国万岁”、“孙大元帅万岁”之声不断响起。许多社团自雇的欢送小轮紧随“春洋丸”之后,一直送至太古货仓附近的海面。

刚刚驶离香港海面不久,海上突起大风,孙中山与宋庆龄只得回到舱内与同行人员共进晚餐。

由于风太大,“春洋丸”号剧烈地巅簸起来,宋庆龄看着丈夫那强打精神的笑脸,内心沉重。同行者看到宋庆龄那严肃的表情,心中同样涌起一丝丝凄凉的感觉,这与白天在香港港口那热烈的欢送场面形成了强烈的对比。

入夜了,海风仍然很大,“春洋丸”号继续巅簸,经过一天的热闹,大家都疲倦了,随行人员都非常疼惜孙中山,各自回舱休息。

为了让孙中山与宋庆龄能在轮上有一个很好的休息环境,此后数天,同行者非孙中山主动约谈,一般都不到孙中山夫妇单独的船舱里来打扰。

孙中山夫妇终日在卧室里休息、看书,有时候困乏了,就走到船舱边,望着大海,孙中山讲述一些自己以往经过这些海域时的感受。

陈炯明得到孙中山北上的消息,于11月15日在汕头召开军事会议,打算趁孙中山北上之机在广东境内进行军事活动,试图扩张自己的力量,由于受到各方面因素的制约,未能如愿。

北方的吴佩孚被曹锟免职后,掌握的实际权力并没有受到影响。11月中旬,吴佩孚到达南京,向齐燮元等直系将领出示《护宪军政府组织大纲》,试图以恢复曹锟当总统时期所颁宪法为名,依靠直系的力量东山再起。而张作霖、冯玉祥等则通电推举段祺瑞为中华民国临时执政,希望段祺瑞再次出山,镇住当时全国的混乱局面。

11月17日,吴佩孚到达汉口,对外发出通电,在武昌组织护宪军政府,公布了十条组织大纲。

孙中山一行乘坐的“春洋丸”号在这一天凌晨3时到达上海,在吴淞口停泊。在上海的国民党要人李烈钧、于右任、居正、戴季陶、冯玉祥的代表马伯援、段祺瑞的代表光云锦、齐燮元的代表凌铁庵等乘小火轮等候在那里迎接。

在船上,孙中山接受了东方社记者的访谈。东方社记者提到上海的《字林西报》发表文章,反对孙中山在上海登岸久居。

孙中山反驳说,《字林西报》是一份外国人的报纸,实太不自量。上海是中国的领土,中国人才是这里的主人。中国人民早已不能忍耐外国侨民在中国领土飞扬跋扈。

孙中山与前来迎接者一一致意行礼后,乘坐“褒尔登”号火轮,于上午9时25分到达黄埔滩法租界码头靠岸。

码头上到处都是欢迎的人群,孙中山向大家点头微笑答谢。然后乘坐汽车赴莫利爱路第29号寓所休息。

在寓所的数天里,孙中山一直没有闲过,既要接受上海各大报纸的记者采访,把自己的主张通过媒体向社会宣传,又要接见冯玉祥、胡景翼的代表马伯援,了解京津地区的局势,还要通过函、电任命有关国民党官员,处理国民党内的各种事情。

到上海后,孙中山没有急于北上,这给在北京等待的各方人士以多种猜疑,段祺瑞等多次致电催促,11月19日段祺瑞的电文曰:

大旆将临,欢声雷动。行期有日,请先电示,以便欢迎。

同日胡景翼的电文为:

公道德名世,经济匡时,万民有倒悬之忧,四海切云霓之望,尚祈迅速命驾,惠然前来,不胜盼祷之至。

段祺瑞在表示热切欢迎孙中山北上的同时,11月20日,与张作霖、冯玉祥等在天津召开会议,决定由段祺瑞在孙中山北上之前先入京主持一切,调整了对直系军阀的政策,对长江流域直系军阀控制的各省暂时采取和平方针。

孙中山途经上海留影

21日,段祺瑞通电全国,宣布将于24日入京就任临时执政,一个月内召集善后会议,然后由善后会议产生国民会议。

在上海期间,有一些上海的国民党员向孙中山谈起共产党的事情时说:“共产党违背主义,破坏大局,攻击友人,私通仇敌,棍骗工人。”

孙中山听了,很不以为然,生气地训斥了说这话的人,在讲话中说道:“你们自己努力不够,而妒嫉共产党,殊属可耻。彼等破坏纪律,吾自有办法,与尔等何干?上海现有人口一百五十万人,今吾限尔等每人一年内须介绍党员一千人。否则,不准再来见我。”

到上海后,加入孙中山北上同行者有李烈钧、戴季陶等。

孙中山打算绕道日本前往天津,主要希望能会见犬养毅等日本政界老友,唤起日本朝野对中国时局之同情。事前曾令国民党驻日本东京的代表殷汝耕向日本方面了解日本官方对他此次赴日之行的态度,但日本方面表示不希望孙中山本人到日本,最好是由他的代表前来沟通,更易得到日本政府的配合。不过日方也同时表示,如果孙中山愿意与段祺瑞合作,日方可以提供支持。

11月22日,在北方,段祺瑞在冯玉祥、张学良、吴光新、许世英等人的陪同下离开天津前往北京。在南方的上海,孙中山与宋庆龄在随行人员的陪同下离开上海,前往日本。

孙中山夫妇早早地起床,乘出租的“七一二七”号汽车前往汇山码头,7时,登上“上海丸”号,略事休息,应中日记者的要求,到大餐厅接见中日记者,并发表谈话。其中向日本记者讲话时提到:“中日两国就目前世界大势而言,非根本提携不可。两国人民尤应亲善携手,共御他人侵略政策。近年来中国人民对于日本颇多怀疑,此后日本上下应切实表明对华亲善政策。”

8时45分,轮船启航,陪同孙中山前往日本的有李烈钧等,部分从广州陪同孙中山北上的人员则另外乘车到天津等候迎接。

孙中山赴日途中,北京的政局也发生了变化。23日,北京政府黄郛摄政内阁宣布第二天总辞,第二天,段祺瑞在北京组织临时执政府,冯玉祥被迫通电下野。

广州方面的北伐军保持了继续北伐的态势,程潜的部队到11月底,已经进到湖南宜章境内。

孙中山一行首于11月23日在日本长崎受到新闻记者、中国留日学生及当地华侨等两百多人的欢迎,第二天下午2时半到达神户的码头,中日各界代表四五百人前往欢迎。

在杨寿彭等人的安排下,孙中山登岸寓居于东方宾馆。在神户,孙中山停留了六天,先后接见了老朋友头山满等。

11月30日,孙中山乘“北岭丸”号离开,经门司,过黑水洋,遇到海上飓风大浪,这是孙中山一生中最后一次经受恶劣海浪,经过海上辛苦的航行,终于于1924年12月4日到达天津。

张府作客

船还未靠岸的时候,上午9时行至大沽口。孙科、汪精卫等乘一小船前来迎接,登上大轮,与孙中山见面。

“北岭丸”号顺着北河往港口内行驶,沿途镇守的军队官兵皆列队欢迎。

孙中山天津居住地旧址(张园),现为天津京剧院

11时45分,到达法租界的利昌码头,受到早就守候在码头的工商学及市民各界百余团体两万余人的热情欢迎,总指挥卢廉带头高呼欢迎口号,一时间,“欢迎中山先生”、“民国万岁”等口号此伏彼起,长达5分钟之久。

孙中山与夫人宋庆龄合影

船停泊后,各界代表百余人皆登船握手致意。一直到下午1时,孙中山夫妇才下船乘马到日租界张园行馆下榻。

下午,按照事先的约定,孙中山在孙科、汪精卫、李烈钧、邵元冲等陪同下,驱车前往曹家花园张作霖处拜访。

刚到张作霖住处,只见卫队戒备森严,同行者有人感到紧张,孙中山微笑而行,在入门处,年轻而帅气的张学良恭候在那里迎接,听孙科介绍后,孙中山对张学良满意地点了点头。

张学良客气地将孙中山引导到客厅,张作霖从内屋很严肃地出迎,一一握手行礼相见,然后落座,陪座者还有吴光新、杨宇霆、叶恭绰等。

刚落座时,由于张作霖与孙中山各怀心事,都非常谨慎,有很长一段时间竟然全场默然无声。

孙中山扫视了一眼在场的各位,想到自己上午进入天津港受到军队列队欢迎的盛况,为了缓和现场气氛,主动打破僵局,说自己进入天津后,感受到沿途军警纪律严明,称赞张作霖治军有方。

张作霖脸色稍有舒缓,随即很严肃地讲到,他对现在“中国人打中国人”的国内混乱局面很不满。特别提到他是一个可以“捧人”的人,如果他高兴,可以把人“捧到老”。孙中山当然听出了张作霖话中蕴含的内容。

张作霖特别提到:“我反对共产,如共产实行,我不辞流血。”听到这里,孙中山与他的同行者这才明白,张作霖原来对孙中山本人并不反对,但反对他容纳共产党和与苏联交往。

孙中山没有出声。

他们又谈到这次由段祺瑞出面收拾时局的事,也谈到了关于不平等条约的事。孙中山表示,不反对段祺瑞出来主持时局,但主张废除中国与外国签订的一切不平等条约,张作霖认为外国人不会那么容易就范。

张作霖特别问到孙中山,这次到北京之后,将来有何打算。孙中山表示:“文入京后,逗留约两星期左右,一俟时局稍定,即作欧美之游。”

谈得兴起,趁孙中山休息时,张作霖对在座的汪精卫说:“我以前以为孙先生是一个什么难说话的人,今天才知道他原来是一个温厚君子。只是北京各国公使都不赞成孙先生的,大概因为孙先生联俄呀。你可否请孙先生抛弃他联俄的主张?我张作霖身上包管叫各国公使,都和孙先生要好的。”

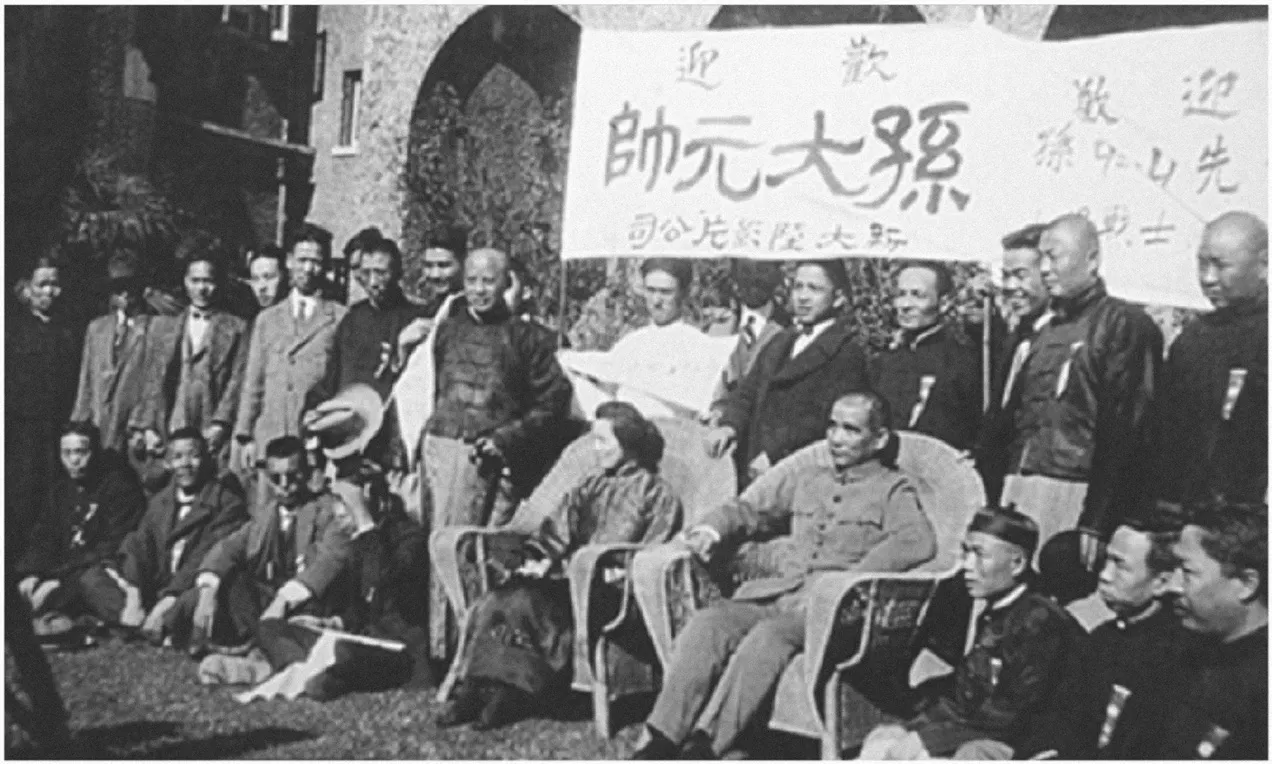

在张园行馆前,孙中山与各界欢迎代表合影

汪精卫看了一眼孙中山说:“孙先生为什么联俄?是因为俄国以平等待我国。如果各国也都以平等待我国,孙先生便都可以和他们好的。”

张作霖未置可否。

傍晚时分,张作霖到孙中山处回访。由于连日劳顿,当天晚上,孙中山突然感到身体不适,尤其是肝和胃所在部位疼痛难忍,他不得不让宋庆龄告知同行者,请来德国、日本医生看诊。

孙中山用手极力按住腹部,此时已感到情况不妙。

医生初诊为感冒兼胃病,开了一些药,但孙中山的肝部疼痛还是不止。医生又根据发病部位诊断为胆囊炎,劝孙中山暂时谢绝一切对外迎来送往,特别不能参加演讲与宴请,必须静心调养,或者立即住院治疗。

但是,孙中山还是继续通过函、电处理各种党务、政务。

12月5日,天津各界群众在大舞台开会欢迎孙中山,孙中山坚持前往,由于身体疼痛厉害,加上身边人和医生劝阻,他只得委托汪精卫前往代为宣读书面发言。

当天中午,孙中山出席了在天津的黎元洪举办的洗尘接风宴,席间还与作陪的张作霖讨论了裁兵等问题。

午宴上,张作霖再次表示对孙中山容纳共产党加入国民党的担忧,孙中山为此对张作霖说:“本人主张五权宪法,当提出国民会议公决。予非赞成共产主义,予乃社会政策正所以引共产主义者入于正轨。”

对此,张作霖听得似懂非懂,他对孙中山说:“孙先生近来一直对外宣称各地要裁军进行和平建设,据我所知,广州的国民政府却在积极地进行北伐,对此我实属难于理解。”

孙中山:“广州国民政府进行的北伐,主要是针对直系残余,这种战争的推进,有很大成分是在利用人民的力量,这并不影响我的裁军计划。况且我也在号召国民党党员,此后以推行主义为目标,不要以争夺权利为驱动力,嘱国民党不要做官,望雨亭能体察到这一片苦心,积极提倡废督裁兵。”

张作霖:“吾先自行解职,请劝国民军勿扩充军队。”

孙中山:“直系军阀已倒,拥兵目的已失,任何方面均应裁兵。”

这次午宴,孙中山强打精神与黎元洪和张作霖讨论了一些与时局有关的话题。

回到住处时,宋庆龄发现孙中山的额上在不断冒汗,她深深地感受刚才丈夫是强忍着巨大的疾病折磨出席宴会的,立即请孙中山卧床休养,并请来了医生看诊。

看诊医生阴沉的面部表情使宋庆龄心中涌起一股不祥之感。

带病入京

孙中山的病牵动着方方面面,段祺瑞更是对此关注,他多次致电问候起居,并敦促他进京商讨国事。

其时,孙中山与段祺瑞为代表的北洋军阀政府之间的矛盾早已突显出来。

自12月4日晚病情突发之后,孙中山接受德、日医生建议,除了参加必要的公开活动,开始卧床静养。

虽说是静养,但时局一直让他放心不下,对于南方革命力量,孙中山继续以大元帅之名发布各种命令,同时还要应对北方各方面的问候与接待。

12月18日,段祺瑞的代表许世英等谒见孙中山,孙中山强打精神从床上起来会见,两人在客厅里会谈多时,重点对当前国家的外交政策进行了深入探讨。当许世英告诉孙中山,段祺瑞政府采取的外交政策是“外崇国信,尊重条约”时,孙中山非常不愉快,觉得这与自己近来一直倡导的废除不平等条约的主张是背道而驰的,当即问道:“外交团要求尊重条约,闻段执政已照会应允,确有其事否?”

许世英:“确有其事,但照会尚未发出。”

孙中山脸色变得青黄,勃然怒斥道:“我在外面要废除那些不平等条约,你们在北京偏偏的要尊重那些不平等条约,这是什么道理呢?你们要升官发财,怕那些外国人,要尊重他们,为什么还来欢迎我呢!”

许世英本想宽慰几句,但见孙中山面色难堪。只得说道:“先生身体确需休养,我先告退,他日俟先生身体好转,再来请教!”

孙中山由于突然生气,引起体内迅速反应,巨大的病痛迅猛袭来,头上又冒出了大汗,许世英轻轻地对孙中山身边的人说:“你们快请医生来帮孙先生看看。”说着就离开了。

孙中山看着许世英离去的背影,默不作声,一时间,近年来与北洋诸军阀的恩恩怨怨涌上心头,心中之愤恨勃然而发。宋庆龄立即进来,一边让人去请医生,一边扶丈夫入内体息。

从这一天开始,孙中山的病情开始不断恶化。即使是在病情不断变化的过程中,他也没有停止发布各种命令,协调各方关系。

广州有时也能传来一些好消息,主要是北伐军在江西、湖南境内有不断向北推进的势头,同时,广州革命军东征陈炯明部队也节节胜利。每当工作人员把南方报捷的电文交给孙中山时,他总会淡淡地笑一笑,这个时候,在旁的宋庆龄也会感到一些难得的开心。

但是,北京的情况却很不乐观,段祺瑞一方面不断派人或来电催请孙中山入京,一面加紧按自己的设想推进政府改造。12月24日,段祺瑞自行公布《善后会议条例》,在社会各界引起强烈反响,孙中山对此也表示反对。

12月27日,段祺瑞再一次致电孙中山:“现时局未定,庶政待商,务祈速驾,以慰众望。”

但孙中山实在无法出行,只得于次日回电表示由于疾病缠身,难于行动,拟尽早赴京,在电文中提到:“容俟告痊,再图承教。”

孙中山在天津期间,京津地区的学生团体和民间组织,因不满北洋政府的统治,期望孙中山能入京为国家的和平、安定做出积极贡献,纷纷派代表拜访孙中山,孙中山病情不断恶化,医生一再强调要静养,他只得委托随行的同志代为接访。

为了孙中山进京能有一个好的休息之处,国民党在京的同志择定北京饭店作为他此次在京期间的住处,并预备好医院救护车,以备随时救护之用。

12月31日,孙中山命随员收拾天津张园行馆的一切物品,将张园退还给当局。于上午10时,在宋庆龄、汪精卫等随行人员陪同下到天津老站乘专车入京。

到车站送行的在津各机关、团体的代表260余人,孙中山由于身体太虚弱,没有向送行者发表谈话,由汪精卫代为向大家道别致意,同时向众人散发一份以孙中山名义发表的宣言书。

一路上,宋庆龄陪伴在侧。有时累了,他需要躺着休息,服务人员从旁帮忙,其他随员非孙中山主动叫到,一般都不会打扰他。

下午4时,火车到达前门车站,在京两百多个团体三万余人、政军界人士等候在那里热烈欢迎。

孙中山已经病得无法坐起身了,更不用说站起来向欢迎的人群致意,只得由各界代表和重要的社会名流依次登车致意,孙中山一一点头致谢。

欢迎的人群由车站排到城门侧,大家手持彩旗,学界则将早就印好的传单147种,合计256万份随街散发给民众。

下车前,孙中山命随从人员向欢迎者散发《入京宣言》:

文此次来京,曾有宣言,非争地位权利,乃为救国。十三年前,余负推倒满洲政府、使国民得享自由平等之责任,惟满清虽倒,而国民之自由平等早被其售与各国,故吾人今日仍处帝国主义各国殖民地之地位;因而吾人救国之责,尤不容缓。至于救国之道多端,当向诸君缕述,惟今以抱恙,不得不稍俟异日。

中华民国十三年十二月三十一日 孙文

为了治疗方便和避免来访者的打扰,孙中山一下车,就被接到由国民党自己选定的北京饭店506号房下榻,部分随行人员入住由段祺瑞执政府安排在铁狮子胡同原顾维钧官邸的行辕。

当天晚上,国民党方面请来了北京协和医院代院长刘瑞恒诊视病状,同时,还请来了美国医生施美路德士、德国医生克礼、狄博尔、协和医院医生、俄国医生等七人会诊,诊断结果为“肝部慢性发炎及肝部肿胀之急性病”。在现场,来自协和医院的美国医生建议孙中山实行外科手术,探查病情,他没有答应,只同意用内科治疗,于是请来德国医生克礼为主治医生,每日前来看诊。

孙中山生病的消息在北京传开,许多人都表示同情与慰问,但他的病情却是一日比一日严重,从到京的第一天开始,就委托汪精卫等人代为接待。

1月4日,有一位医生应约前来看诊,当即诊断孙中山为肝癌病症。

到了这个时候,社会各界由起初对孙中山进京的想法的关注,已转移到对孙中山病情的关切。关于孙中山的病况,上海、北京等地报纸都给予的及时的报道,孙中山患肝癌的消息由上海《民国日报》1925年1月6日向外界披露,引起了社会广泛反响。

孙中山的生命音符与当时中国的国家命运和政局紧密相关,是休止,还是延续,中外关注。

(待续)

实习编辑/赵柔柔