魂留珠水云山间

——美国医生达·保罗的在华人生

2014-08-07

——美国医生达·保罗的在华人生

在中国刚踏进20世纪的岁月,革命的激荡风云正从广州向全国席卷开去,中国最后一个王朝满清大厦将倾,正值人生风华焕发之年的美国医学博士达·保罗(Paul J.Todd 1874-1939),于1902年来到近代中国大门最早打开的广州。他在近代中国最动荡的年代,奋斗37载,成就一番对当地对中国都有重要影响的医学事业,最后在中国结束一生。

在博济医院任上

达·保罗抵达广州后,首先来到近代中国第一间西医院——博济医院当医生。当时,正值医院领导层更迭之际,曾任广州博济医院院长,也是近代中国第一间西医学府——博济医院附设学堂的创立者嘉约翰医生于1900年退休,广州医药传道会任命该院外科医生关约翰继任院长。达·保罗在医院负责人变动后到达广州。时任博济医院院长的关约翰是位出色医生,对将医校建成当时中国一流的医科高校有贡献,但行事专断偏执,漠视当时中国正在高涨的民族爱国意识、民主思潮、变革运动,导致医院内风潮迭起,中外医生纷纷离开,另谋发展。

达·保罗性情温和,与中国医生的关系良好,与关约翰配合也算默契,并表现出对当时中国时势的极为敏感的政治特质。对当时巨变时代中各种倾向的学生,都悉心施教,尽力关照。他主动顺应当时风云激荡变化万端的中国时代潮流,勉力维持住在动荡时代内外交困的医院。这种本领,也让他后来能够在风云莫测的中国站住脚,并成就一番事业,对广州西医事业发展做出贡献。

1905年,关约翰医生和家人回美国度假,直到1906年秋天。达·保罗任博济医院代理院长。当时医院的外国医生只有达·保罗及安德逊(Anton Anderson)两人,安德逊主管南华医学堂。博济医院内分男病人部与女病人部,均由年轻的中国医生管理。男病人部有8间普通病房,共16张病床,22间私人病房。女病人部普通病房共有床位13张,7间私人病房。每逢星期一、三、五为门诊;星期二、四是手术日;星期三下午也是手术时间。门诊有男女病人各一间诊室。两室由一名外国医生负总责解决疑难问题。每诊室医生2名,女病人诊室由女医生接诊。人手显然不足。达·保罗通过广州医药传道会关系,找到3名曾在博济医院工作,已到广东省其他县城行医的外国医生,请他们回医院相助。在关约翰暂离这一年,博济医院收治门诊病人26473人次、住院病人1538人、手术病人3047人,医院业绩斐然。达·保罗也充分了显示他卓越的组织能力、协调力和亲和力。他从关约翰身上吸取深刻教训,认识到外国医生要在中国长期立足,除了提高诊治病人的能力外,还要积极培养中国医学生。

在这段时间,由达·保罗医生带着4位中国助手管理医院。在嘉惠霖所著《柳叶刀尖——博济医院百年,1835-1935》记载,达·保罗于1905年至1906年任该院院长。

随着中国政治形势激进变化,更加上西方各国在20世纪30年代前后遭受经济危机,博济医院及博济医校受巨大冲击,维持难以为继,博济医院及博济医校都曾停办。达·保罗以其机敏灵变,应对时代巨变。

1907年,广州西医界为了不受外国人控制,收回医权,自组“光华医社”。董事会会长梁培基及大部分董事会成员均是博济医校毕业生。1909年达·保罗请求加入“光华医社”。这与“光华医社”的中国人自办医学校原则相违背,他的请求被董事会婉言谢绝。

1929年至1930年,达·保罗重回博济医院工作并任院长。1930年美国长老会因美国经济危机,将博济医院移交岭南大学,达·保罗与长老会董事会有点争执,但得到解决。达·保罗也就离开博济医院,用多年积赚的钱自建医院。

筚路蓝缕 创办医校主创附属医院

1909年春,由于当时美国教会办的博济医学堂的学生反对学堂不合理的措施,举行罢课。学堂的美籍负责人关约翰施以高压手段,开除学生冯膺汉、徐甘澍、方有遵等人。学生坚持不复课,他就将学堂停办。未毕业的在校学生面临失学,便组织起来,吁请广州绅商和各界人士相助,清末广东知名人士潘佩如、钟宰荃、李煜堂、黄砥江、李树芬,赵秀石等40余人,捐募资金,创办公医医学专门学校。

意味深长的是,达·保罗在此事上,与他的同胞同事关约翰有截然相反的态度与政治面目。他与潘佩如、钟宰荃、赵秀石、江孔殷等人,及广州西医名医40余人(大部分为博济医院毕业生),在1909年创建广东公医专门学校,简称“公医”,即“公众医学”的意思,属私立学校。从“公医”事件可见达·保罗对中国时局的积极介入态度。

公医首任校长为广州西医界名医潘佩如。达·保罗为首任医院院长,正式任职时间为1910年10月至1925年6月。他在公医艰难的初创时期任职多年,与其他公医创立者一道,筚路蓝缕,殚精竭虑,奠定了后来成为中国最著名医学院校之一的基业。他在医院初创期经费欠缺,设备不足的条件下,克难解困,艰辛备尝,支撑维持医院运作,并为日后的大发展打下坚实基础。包括达·保罗在内的有英美医学背景的公医初创者,开创医校医院的英美医学流派之风。达·保罗和华人西医生钟宰荃等共同筹办“公医”,先以广州西关十三甫为校址,次年迁至长堤潮音街,以基督教自理会房屋为校舍,购置位于长堤的天海楼建公医附属医院。

1910年春,公医筹募到一笔巨款后,便购置长堤天海楼,兴建医院,将公医医学专门学校迁移到天海楼右邻新租赁的属基督教自理会的房屋,并推举潘佩如为学校监督兼代校长,正式聘达·保罗任附设医院院长。1912年,达·保罗离开博济医院,自设诊所,并继续主持公医附属医院。达·保罗的妻子是英国人,名为薛氏(译音),人称达师奶(广府话达夫人的意思),职业是护士,任公医附属护校校长,并兼任中华护士学会主任。1912年,由于男女学生渐多,应女界要求,在广州河南鳌洲大街分设公医医学专门学校女校。1913年,校方访察到广州东郊三拱门外的百子岗、蟾蜍岗等地系乱葬坟地,可在此新建校、院,便向政府申请拨给使用。经当时广东省都督胡汉民批准,并由警察厅长陈景华亲自会同学校负责人前往该地察勘,随之发布告通知坟主迁坟。征用新校、院地皮,共用了迁坟费二万多元,得地64亩。同时,还在毗连地区购买竹园、菜园、水塘多亩。正要动工兴建新校院,胡汉民随孙中山赴南京任临时大总统府秘书长,由陈炯明代理都督的广东省政府推翻了拨地的前案,新建校院工程停顿下来。

1914年,公医校、院向省政府交涉,请求维持拨给百子岗、蟾蜍岗的坟地为新建校、院地址的原案。1915年冬,由张锦芳巡按使批复准予拨给,并颁发钤记。1915年,达·保罗出任公医校长兼附属医院院长。公医的教师与医生,除了公医的毕业生外,还有留学英美归国的中国医生。1916年首先动工兴建新校,举行奠基仪式。是年12月,非常大总统府教育部颁发给公医参加全国专门以上学校成绩展览会的奖状。1917年春,公医举行兴建新医院的奠基仪式。其时正值第一次世界大战期间,钢材缺乏,价值昂贵。为了节省资金,经多次研究,决定用茅竹代替钢材建造楼面,预计可用30年。是年7月,公医又决定在该院西侧门前加建赠医医院一座。9月,学校开始招生,改学制为五年制。同年曾因经费困难一度停办。1918年,由于广东省政府帮助,广东公医专门学校在广州东郊百子岗建新校。是年3月,百子岗、蟾蜍岗的校、院新址工程初步竣工。除迁坟费不计外,用去18万余元。但这仅完成了计划中校、院建设工程的三分之一。是年,广东省省长翟汪以公医学校办理有成绩,命令由1919年起,每年由省库补助经费2000元,招收免费学生20名。

1921年,由1916年公医毕业生、公医医院医师的黎铎,出任公医学校校监兼代理校长,仍由达·保罗任公医附属医院院长。

1923年,李树芬出任公医校长兼任孙中山的大元帅府医官。李树芬接任公医后发现学校财政困难,赴美国向华侨筹得50多万美元,购买仪器,更新设备,建设重点学科,使公医达到大学标准。1924年8月,学校改名为广东公医医科大学,学制6年。1925年,李树芬任职期满,离开公医。1926年,私立“公医”出现财政困难.拖欠员工薪酬。学校申请美国石油财团洛克非勒基金资助。在大革命浪潮中,特别在1925年6月23日广州沙基惨案后,广州学界反英美情绪特别高涨。公医学生反对洛克非勒基金资助学校。游行示威,刊登报纸,要求政府接管公医。1926年6月29日,经临时代理大元帅的胡汉民批准,政府接管公医,并入政府办的广东大学,成为广东大学医科。位于长堤的私立公医医院(旧院)停办。同年,为纪念孙中山,广东大学改名为国立中山大学,广东大学医科改名为中山大学医科,后改称中山大学医学院,地址仍在东山百子岗,附设第一、第二医院。附属第一医院为新建。达·保罗也于1925年辞职离开了倾注了他心血并在风雨中诞生成长的学校和医院。他主创的医院至今仍是广东规模最大医院,同时也是华南最大规模、国内综合实力最高的医院之一。包括达·保罗在内的有英美医学背景的公医创始人从管理层退场,德国医学人士登场,但英美医风仍作为院校文化底蕴一部分保留下来。

1953年至1954年间,中山大学医学院、岭南大学医学院和广东光华医学院先后合并,组成华南医学院。为纪念孙中山,学校于1957年命名为中山医学院,1985年学校改称中山医科大学。2001年中山医科大学与中山大学合并为新的中山大学。

从公医与博济医校及两校的医院之变迁,可看出当时的政府及社会政治形势,对当时的学府与医院有决定性影响。看透这点的达·保罗,积极介入中国政治时务,民国初年,他就曾向广东政府捐赠6000军饷。

开办诊所

达·保罗离开公医后,凭借在广州著名医院行医与管理多年的经验和在公医建立的威信与人脉关系,自己开设诊所,挂牌行医。达·保罗从20世纪初来穗行医数十年,他待人和蔼可亲,患者贫富一视同仁,甚至解囊周济穷人,广做公益,所以医名长盛不衰。达·保罗善守隐私,所以不少患者无论病情心事,都以实相告,也有利他对症施治。前来诊所求诊的人渐多。达官贵人、富豪名士纷纷上门求医。达保罗诊所的诊金与手术费高昂。白天出诊费50元,手术费可达千元。据说他拒收广州通行的中国货币,要求病人以港币付款。诊所尽管能赚钱,但是长期在医院工作,有事业理想的达·保罗,深感在诊所未能充分施展自己的才能。因为私人诊所设备简单,无法收治疑难及危重病人,外科只能施行门诊小手术,所能办的事有限。

于是,他毫不手软用赚来的钱自建医院。

创建中国一流医院

达·保罗约于1928年在惠福西路开设达保罗医院,该院附设在博济医校毕业的谢爱琼创办的妇孺医院内。因为出身博济的谢爱琼与达·保罗相熟。所以达·保罗能借妇孺医院立足。协助达保罗医院开业的医生有毕业于公医的张钜彬、毕业于协和医学院的包庆明,留美的赵伯喜、王耀衡分别任内、外科主任。达·保罗对学医的中国青年一向悉心培养,爱护有加。张钜彬和达·保罗的师生感情很深。张钜彬自己开业后,诊所在丰宁路与龙津东路交界拐弯处,正对惠福西路,以便协助老师工作。达保罗医院业务开展顺利。

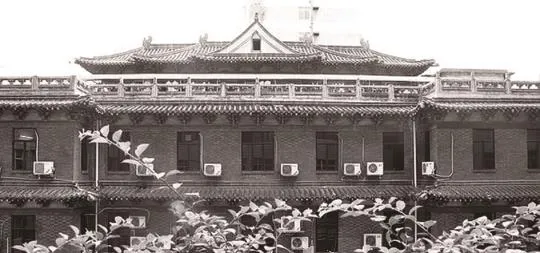

到了1931年7月,达保罗医院迁至官禄路30号,达·保罗在此兴建占地面积3811平方米的西式钢筋混凝土医院建筑,建筑上又糅合中华传统文化元素,彰显着“中西合璧”之风。医院前座两层作门诊部、药房及办公室,后座四层作留医部。两楼间有一雅丽花园。医院内还有小花园两处、果园一处。后座以红砖砌建,屋顶造型有意效仿中国古典建筑的特征,每层都建成飞檐翘角的样式,屋脊有瑞兽“螭吻”装饰,取其灭火消灾之意。望柱石雕刻的如意图案,以插有三棵灵芝的宝瓶作为装饰。屋檐均由琉璃绿瓦铺成,庄严典雅,圆瓦当上有“延年益寿”字样,滴水瓦以花纹作饰,雍容华贵;下设斗拱构件,精巧细致;天台四周列起水刷石中式栏杆,阁楼有两只飞状琉璃瓦龙吻兽,有小龙擒于其上,意为“教子飞天”。阁楼宋代风格的十字歇山顶配上西洋老虎窗,形制风格相谐融一,别有奇思。

医院的内室陈设基本为西式,室内楼梯采用意大利批荡,大厅地板采用比利时的花地砖,气派奢华。大楼建成时就配置了电梯间,电梯由瑞典进口。红楼各室设备完善,均有冷热水龙头、洋瓷面盆,家具多采用进口名贵沙发、柚木衣柜等。医疗器材均由国外采办,达到国内最先进水平,并与世界先进水平趋齐。医院有配洗手间的单人病房40间。奢华气息,在建筑的各种构件中透显。走廊上红黑相间地砖皆进口购置。水磨石楼梯光亮可鉴,楼梯扶手多由完整无拼接的柚木制作而成,还有金辉闪耀的纯铜楼梯扶手。坐电梯可达四楼270平方米的天台,在此可一览院景。

达保罗医院除设施奢华先进外,更重视医疗服务水平,尤其重视医院人员。达·保罗对在他医院工作的一切医务人员,每年一律给予休假一个月,并赠给工资在放假期间使用。逢圣诞节日,又分别按职工工资多寡赠送金戒指衣服等物,以资奖励,使员工对医院有很强的归属感。他还资助一些中国学生学习医学,毕业后延揽使用,后来的广州名医王德光、梁开智,都有赖他的帮助培养。

当年的达保罗医院因设施奢华,收入丰厚而声名远播。其收费昂贵,且没有标准,由医生视病人情况而定。当年的住院床位费,每天都要数十银元,接生费要300银元。到该院就医的人,多高官、富豪、名流。陈济棠、宋美龄等,都曾是达保罗医院的特殊病人。尽管医院收费昂贵,仍然业务兴旺。

1937年抗日战争爆发。抗战期间,达·保罗亲率医护人员赴上海前线救治伤兵。1938年广州沦陷,达·保罗继续经营医院。达·保罗夫妇认为自己是美国外籍人士,属中立医务人员,因而留守医院,照常开业,各医生护士等均照旧留院工作。当时因达保罗医院属外国人医院,没有日军骚扰,又不受轰炸,住院亦较安全,故能维持,但正值战乱,医院业务明显下滑。

1939年,年过六旬的达·保罗在战乱中因病去世。他恰逢中国最动荡的岁月里来到广州,于斯奋斗37年,成就了一番对当地对中国都有影响的医学事业,走完他在华行医建医校办医院的人生路。他的事业留在了中国,仿佛魂萦珠江水上、白云山下。

达·保罗的事业在他妻子手上继承了下来,医院照样开。1941年太平洋战争爆发,日军对英美开战。战争爆发后,达·保罗妻子被日军押送到关禁外国人的广州河南宝岗集中营,后来日本人为了交换太平洋战争被俘的日军军官,与美国人谈判。达·保罗妻子得以“交换战俘”身份回到美国。院内医生护士为避免当局查究,离开的不少。日占当局将医院列作敌产,医院被迫歇业,改成汪记广东省政府卫生处。

抗战胜利后,达保罗医院由国民政府接收为广东省政府卫生处。这时达·保罗妻子已去世。达·保罗的后人还在。1946年春,达保罗医院拥有权继承人——达·保罗的大女儿达瑶辉,到广州要求收回医院复业。由美国驻广州领事出面向广东省府交涉。当地政府,于是将医院花园重新修缮,还添购许多花卉树木,然后照会美国领事将达保罗医院归还其所有者后人。

达瑶辉原是本地人弃婴,达家收养为己女,供其上学,在香港大学医科毕业。达·保罗的二儿子达安辉亦是收养的本地人的弃儿,达家供他就学,就读于香港大学医科,后在香港公立医院当内科主任。达·保罗的三子达英辉亦是收养的弃儿,供读于美国的医科大学,后在香港当医生。达·保罗的个人事业与家庭生活已融入中国社会。

达瑶辉返广州接收达保罗医院后,任医院院长,重新开业,实际主持人为她的丈夫余佑世,其作风与达·保罗夫妇相去甚远,业务亦大不如前,收入日见低落。

到了新中国,达瑶辉提出献产给国家,然后去了美国,达保罗医院至此正式歇业,并扩建为“广州市儿童医院”,门面由官禄路移向丰宁路。

2008年起,广州市儿童医院与广州市妇婴医院合并成为广州市妇女儿童医疗中心。历史轮回竟是这样巧合,达保罗医院最初亦在妇孺医院内。

达·保罗的为人行事及其对中国医界影响

近代中国时局动荡混乱,中央政权屡经更迭。广州的政治变迁、政权易手的波动更甚。鸦片战争后,太平天国、维新变法、民主革命、北伐等影响中国的大事,都在这里或附近最先发动。革命、暴动、风潮、战乱、政治运动、割据、政权更替,此起彼伏,相继不绝。斗争的矛头不时会指向导致中国近代剧变的西方外部势力,西方人士主办的医教文化事业难免被波及。博济医院就曾在第二次鸦片战争中被烧毁。广州及南粤虽以对外宽容见长,但这里毕竟是近代西方列强最早侵入的地方并从此屡有中外冲突,国人对外部势力在此活动极为敏感。西方人士要在当时广州长期隆盛地经营文教卫生事业绝非易事。

达·保罗性情温和,行事稳健。他与中国同事关系良好,善待下属,对人和善,对自己的学生更是悉心培育,多有照顾。他不但与权贵和地方名士深交结纳,对普通下层百姓也尽量关照。他收养中国弃婴为自己子女并继承产业。他的品格与行事,赢得当地人的尊重。这对推进他的事业,大有裨益。

达·保罗采用自己的方式,面对当时巨变中的社会。他积极介入当时风云激荡变化万端的时代潮流,对当时中国时势的极为敏感,能顺应时势。这也让他能够在风云莫测的中国站住脚,并成就一番事业。

达保罗医院旧址,现为广州市儿童医院

达·保罗甚至想参加广州西医界为不受外国人控制,收回医权, 自组的“光华医社”。只是这与“光华医社”的中国人自办医学校原则相悖,他的请求被医社董事会谢绝。

达·保罗在中国人对抗他的同胞同事关约翰的霸道专制,创建广东公医专门学校之时,坚决站在中国人一边。

达·保罗纵横介入中国政务,对于当时中国的政治运动,他也多有涉足。民国初年,他就曾向广东政府捐赠6000军饷。抗战期间,他还亲率医护人员赴上海前线救治伤兵。

由于缺乏达·保罗的资料,难以确证他是真的同情中国人民救国救民、富强国家的斗争,还是为自己经营事业,广结人脉,建立关系;也许是二者兼而有之。但是,达·保罗力求其事业与生活完全融入中国社会,主动跻身中国时潮,而且多站到代表时代前进潮流一方,是客观事实。他没有当时不少在华西方人士那种居高临下、施恩于人的优越感,更无显出是上帝子民、要为西方国家利益服务的政治面目,有时还站到西方列强包括英美等国在华势力的对立面。

得力于达·保罗自身努力,他与广州及岭南各界,包括中国政府高层,关系良好,这使他面对当时动荡混乱的中国时局,在近代中国特别是广州政权走马灯般更迭的政治形势中,能够对广州西医事业发展,做出不可磨灭的贡献。展现出他本人有异于相当一部分西方在华人士的取态。他在广州当地社会相当有威信,每次政潮都没有将矛头指向他。每当他的事业有需要,都能召集医界人士相助。社会上对他的收费昂贵、设施奢华的医院,也似无太大非议。

由于广州的地理条件及在近代中国最先开放的历史条件,使其先于中国其他地方引入了近代西医与西医教育。因而,代表当时广州医学最高水平的博济医院与博济医校、广东公医、光华医社的发展与兴衰,在中国医学现代化、中国科学文化及思想意识现代化的事业中,都有标杆作用与率先垂范意义。因而,达·保罗为之奋斗的医学事业,包括在维持艰难生存的博济医院,创建公医,都有着他的深深印迹,他创建的达保罗医院,在医疗服务水平上在广东乃至岭南都是拔尖的。斯人已逝,他的事业存留下来。达·保罗对广州乃至中国的医学现代化做出了贡献。