导师制+学团制:生物科学人才培养模式探讨

2014-08-06,,,,,,

, , , , , ,

(浙江理工大学生命科学学院, 杭州 310018)

在党的“十八大”精神指引下,依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》[1],全面推进素质教育,培育创新人才,2012年12月国务院颁发了《生物产业发展规划》[2],赋予生命科学迅速发展的新机遇,国家越来越重视生物产业高端创新型人才培养、强化团队建设。因此,国内不少高校都加大改革力度,加强人才培养模式研究,因材施教,促进学生全面、和谐发展。

本科生导师制最早起源于14世纪的牛津大学,后在爱丁堡大学、知山大学等普遍推行,教研人员担任导师,每位导师指导4~10个学生,从学业发展、专业发展、生活关怀、社会发展等四方面进行指导[3]。从中国教育史看,远在公元前500年,孔子就以导师制的教学方法进行教学活动,培养人才[4]。在20世纪30年代,我国的燕京大学、浙江大学等高校就开始引入这一制度[5],逐步提高了人才的培养质量。但是国内大学对学团制人才培养模式的研究报道很少,一般是成立专业兴趣小组挖掘学生潜能[6]。

针对这一现象,浙江理工大学生命科学学院依托浙江省省级实验教学示范中心和生物学重中之重项目的支持,投入人力物力实施教学改革,在借鉴和总结国内外高等学校成功办学经验的基础上,以实验室为阵地,以一线科研人员为导师,探索出一个全新的人才培养模式:“导师制+学团制”,着重培养本科生科研创新能力及团队协作精神。

一、“导师制+学团制”的系统工程建设

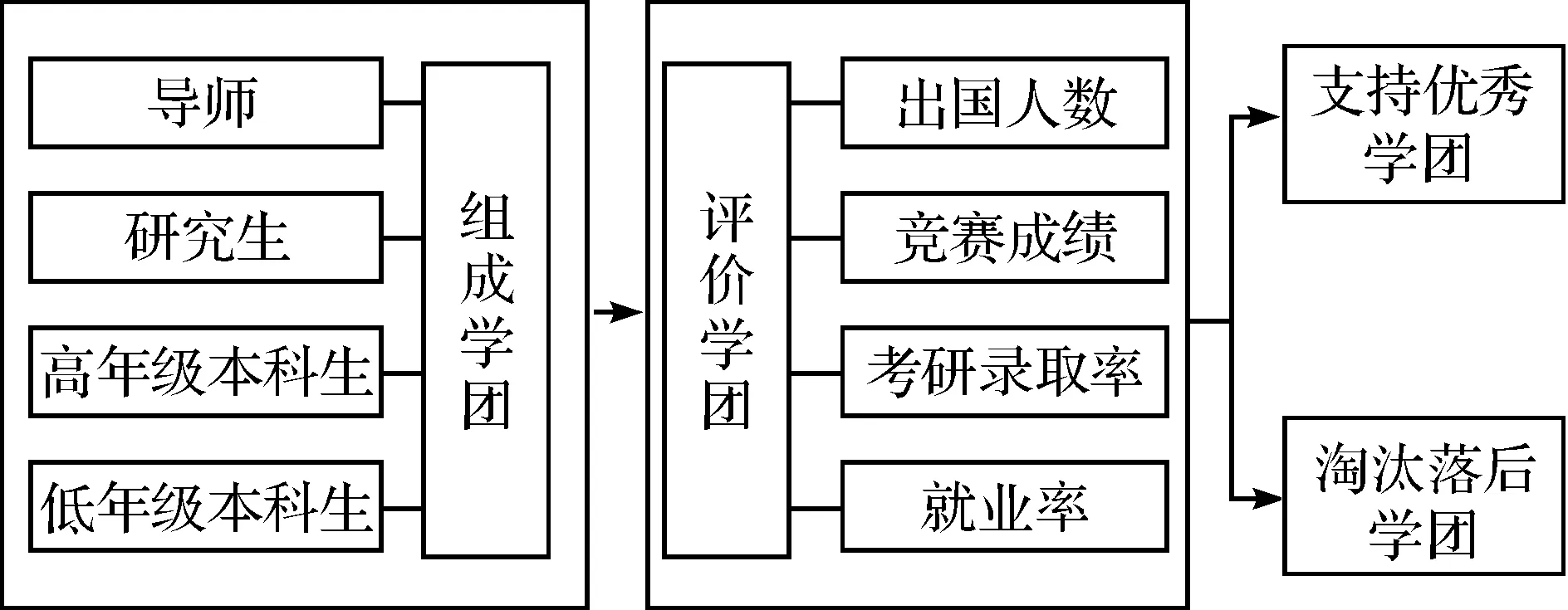

“导师制+学团制”模式由三个系统组成,即运行系统、保证系统和评价系统,如图1所示。运行系统主要包括培养目标和指导思想的确立、选聘导师、建立相对固定的学团等环节。其指导思想是以实验室为阵地,以实际科研项目为依托,在导师指导下的不同年级学生(研究生和本科生)共同组成一个学团,由研究生带着本科生、高年级带着低年级学生一起学习、共同进步,以达到具有一定的文献检索阅读、实验方案设计、实验操作能力等基本科研素质的培养目标。从大一的第二学期开始,鼓励新生自主联系具有博士学位及讲师以上职称的导师,每个导师根据需要选择学生,组建一支由不同年级学生构成的学团。

图1 “导师制+学团制”的运行模式

保证系统由思想保证、组织保证和政策保证组成:由辅导员和班主任做好学生的宣传工作,鼓励学生早一点进入实验室,学院还对学团的建设给予相关政策支持。如给予每个学团1 000~2 000元人民币的建设资助经费,可用作学生科研启动和内部建设,凡以学团名义组织申报的各类学生科研创新项目(新苗计划)、竞赛项目均可享受优先推荐等。

评价系统包括过程评价、效果评价:每学期学院通过调研、明察暗访学生在“导师制+学团制”模式培养下从事科研训练、专业实践的具体情况,统计每年各学团参加全国大学生“挑战杯”、浙江省大学生生命科学竞赛、考研录取率、出国深造等成绩,对各学团进行打分并排名,对于排名靠前的团队给予奖励和经费支持,对于绩效差的团队实行淘汰制。

“导师制+学团制”模式教学设计首先以本科教育水平为标准,优化课程设置,兼顾专业基础主干课程,适当开展综合类前沿性课程,赋予课程启迪学生科研意识和科学思维的功能。其次是紧紧围绕培养目标,以社会需求为依据,在课堂上学习理论知识,在学团里开展科研训练,充分利用先进的实验室资源和导师的前沿科研技术,让学生在真实的科研项目中学习做人做事做学问的本领。同时注意方案的稳定性与灵活性相结合,鼓励学生将科研训练的项目与毕业设计、挑战杯、新苗计划等有机结合起来。

二、“导师制+学团制”方案的实施与管理

根据“导师制+学团制”人才培养模式,学院制定了一系列制度:学院制定了《导师制工作考核办法》,由导师填写《生命科学学院本科生导师年度工作小结表》、《生命科学学院本科生导师年度业绩考核表》,各系组织导师述职,并给出实际业绩分数。学生工作办公室组织安排学生评议,并提供学生评议分数。学院还制定了《学团制工作考核办法》,根据学团成员在优秀班干部、“三好”学生、奖学金评比、考研录取率以及各类大学生生物学科竞赛成绩,以四年为一周期进行优秀学团评选,并淘汰一批落后学团,遴选新的学团。关于“导师制+学团制”方案的实施与管理简述如下:

(一)导师制的实施与管理

要求学生在第一年完成公共基础课程的学习之后,从本科二年级开始在学生与导师之间实行双向选择进入到实验室,具体操作如下:

(1) 发挥学生的主观能动性,结合自己的兴趣爱好选择导师;

(2) 班主任指导学生结合每个学生的特点在选择导师时提出合理的建议;

(3) 导师选择学生:根据自己的研究方向、课题需要、科研经费支撑能力、指导的学生容量多少来选择。

(二)学团制的实施与管理

(1) 初期组建,学生自由组合团队,根据研究方向命名,学院给予每个团队1 000元资助。

(2) 中期考核,在学团组建后两年检查相关考核指标,注重学生的实验动手能力及科研思维能力的培养。

(3) 第4年期满考核,考核指标有学生发表或参与发表的论文、专利,参加挑战杯、新苗计划等学科竞赛成绩,团队考取研究生的情况等,实行淘汰更新制,淘汰一批学团,扩充新的团队。

(三)“导师制”和“学团制”的有机结合

根据研究方向,以实验室为阵地,同一导师指导下的不同年级的学生(包括研究生和本科生)共同组成一个学团,由研究生带着本科生、高年级带动低年级学生一起学习、共同进步。导师即为学团导师,负责指导学团成员开展课题研究和团队建设。“导师制+学团制”培养模式对于激发学生的学术兴趣,强化专业信心,提升科研能力具有十分重要的作用。

(四)导师在“导师制”和“学团制”的作用

(1) 导师应首先注重人品的教育,科学是一种探索,需要实事求是的精神,培养学生的科研诚信的基本素质,使学生在思想上有所准备,度过从课堂到实验室获取知识的适应期,进而安排实验室安全知识教育、相关实验观摩、仪器使用等活动,经过3~6个月的训练再安排适当的课题从事科学实验。

(2) 导师还要做到“方法论”上的正确指导,指导学生如何查阅文献,捕捉科学热点,培养科研思维,如何思考科学问题,如何设计实验等等。

(3) 导师应该做到亲临前线,具体指导实验方法和步骤,规范操作,特别是对于刚入团学员。

(4) 注重团队的梯队建设,做到传帮带,避免资源浪费,达到最佳效益。

(五)学生工作管理者在“导师制+学团制”的作用

以党委副书记牵头由各年级辅导员组成工作组动态检查督促“导师制+学团制”实施情况,摸清学生在“导师制+学团制”中的学习、科研状况,做学生调查,看导师是否起到了应尽的责任,同时做导师调查,开座谈会,调查学生是否在“导师制+学团制”中好好地做科研,调查该体制存在的问题并提出解决方案,从而不断完善。学生工作管理者应做好协调工作,在学生与导师之间起到杠杆作用。

(六)“导师制+学团制”评价体系

评价是教育管理中实施控制的特殊手段,是教育管理的重要环节。在“导师制+学团制”实施过程中,建立对学生的创新意识、创新能力、创新成果积极的激励机制,即对学生的各种创新行为和成果给予正面的激励和奖励,实行科研创新学分加分等科研奖励政策。对学团导师的评价不仅要看教师招了多少研究生、带多少本科生,更要看其指导下的学团建设情况,是否注重培养学生的创新思维能力培养,学团成员的发展情况等等,并将导师指导学团的成效与岗位聘任相结合,从政策导向上鼓励和支持导师参与“导师制+学团制”人才培养的探索和实践。

“导师制+学团制”评价体系的核心指标是人才培养质量,为了保证评价的公平性,采取定量评价,即以四年为一周期,评价在某一导师的指导下的学团成员“三好”学生、奖学金评比、考研录取率、出国率、各类大学生生物学科竞赛成绩以及就业率等各项指标,每一指标占不同分值,各学团按照成绩打分并进行排名,优胜劣汰。

三、“导师制+学团制”的成效

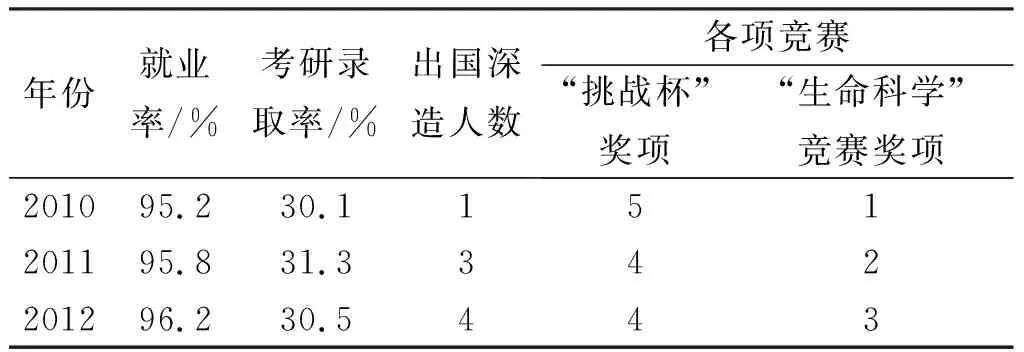

经过多年的探索,“导师制+学团制”人才培养模式在教学科研中取得丰硕成果,2010~2012年各项竞赛、考研、出国、就业率等数据见表1。

表1 2010~2012年“导师制+学团制”人才培养成果

2004年建院初期,从当时首次招收的60多名学生中挑选出20名学生开展本科生导师制的训练,2005年生命科学学院首次参加大学生“挑战杯”竞赛就获省三等奖,此后连续在2009年、2010年、2011年三次荣获国家二等奖的成绩。2012年,在浙江省大学生生命科学学科竞赛中也取得了省二等奖和三等奖的成绩。

经过长期实际科研项目训练,学生动手能力明显增强,导师参与学团活动促进了大学生德识才学的全面发展,导师的科研水平和人格魅力对学生潜移默化地产生了影响。学生待人处世、直面现实、融入团队、自觉成才的能力得到增强,综合素质不断提升,就业竞争力明显增强,受到用人单位普遍好评。2008年以来,学校生物医药类毕业生就业率一直名列全省高校同类专业前列[4]。

近年来,我院本科生考研录取率均超过30%,有一批学生考进复旦大学、浙江大学、南京大学、中国药科大学、华东理工大学等国内一流大学。2012年,在我校获研究生免试推荐资格后,我院成功推荐2名同学在无学校推荐名额情况下分别被北京大学和西南大学免试录取,这与同学在参加导师科研活动中的杰出表现密切相关。据兄弟院校反映,我院学生在考研复试环节表现出明显的优势,很大程度上得益于“导师制+学团制”模式下的科研训练和综合素质的培养。

总之,“导师制+学团制”模式适合当前高等教育背景下理工科人才培养发展的需要,值得在实践中进一步探索与推广。

参考文献:

[1] 教育部. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年): 2010[EB/OL]. (2010-02-28). www.chinanews.cour/edu/news/2010/02-28/2142843.shtml.

[2] 国务院. 生物产业发展规划: 国发〔2012〕65号[EB/OL]. (2013-01-06). http://www.gov.cn/zwgk/2013-01/06.

[3] 谭宇生. 英国高校个人导师制探究[J]. 广西师范学院学报, 2013, 34(3): 102-104.

[4] 王尧骏. “学团制”人才培养模式探索[J]. 高等建筑教育, 2012, 21(6): 10-12.

[5] 田方林, 冉红梅. 高师院校“五位一体”本科生导师制初探[J]. 滁州学院学报, 2013, 15(6): 96-100.

[6] 单立娟, 姚 灵. 专业兴趣小组教学模式的实践与研究[J]. 中国科技博览, 2013, 28(1): 475-475.