不同震级标度转换关系研究概述①

2014-08-01李莹甄李小晗

李莹甄,殷 娜,李小晗

(1.防灾科技学院,河北 燕郊 065201;2.新疆维吾尔自治区地震局,新疆 乌鲁木齐 830011;3.山东省地震局,山东 济南 250014)

0 引言

震级是衡量地震大小的一个量,是地震的一个基本参数。目前震级的研究正沿着两个方向发展,一是在地震相似性的基础上,遵循Rifhter原始震级概念,继承性地研究震级测定值的统一、合理和精确;二是充分考虑地震复杂性,研究具有严格物理含义(量纲)的震级概念及测定方法[1]。无论是从科学的角度,还是从社会需求的角度,对震级的研究都是一件意义重大的基础性工作[2]。

震级标度的统一问题一直以来都是地震学领域研究的重要课题。基于各种震级标度的地震目录是研究区域地震活动最基础的资料,开展地震目录的统一性和完整性分析则是一项重要的前期工作。如在中国天山地区开展跨境地震预测研究,往往需要借助国内外的地震资料建立统一标度的地震目录,而不同震级标度目录连接的好坏直接影响预测结果的可靠性。1979年绝对震级(MW)的提出和测定为震级标度的统一提供了条件。本文通过对近十多年中国学者在地震震级转换方面研究成果的归纳和总结,试图从前人的工作中寻找矩震级与各种震级标度之间的转换关系,以期为地震预测及相关领域的研究提供帮助。

1 几种主要震级标度的比较

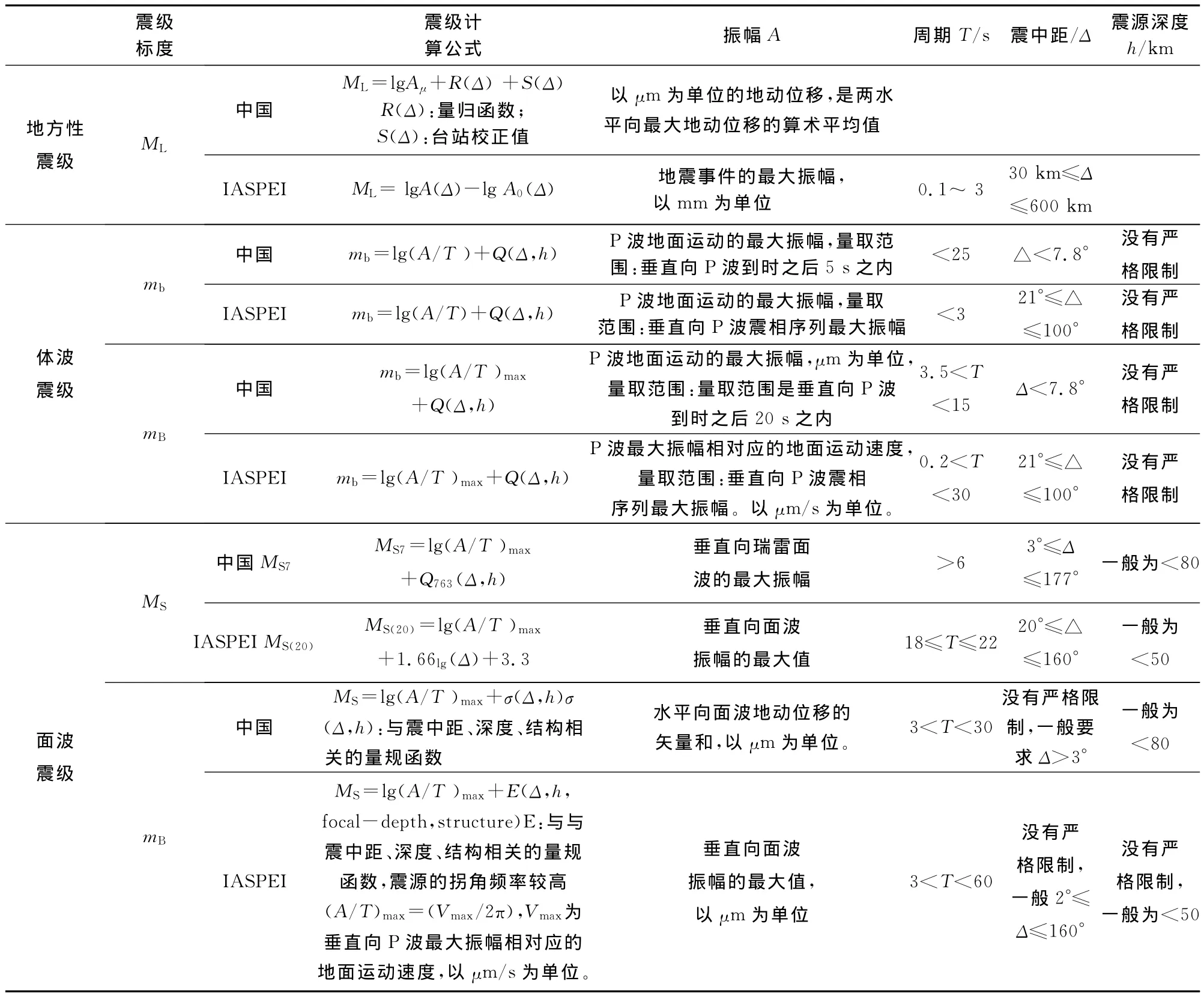

目前通用的震级标度主要包括面波震级MS、体波震级mB和mb、近震震级ML以及矩震级MW,任克新整理了中外震级标度测定方法[3](表1)。下面从震级测定方法、用途及其优缺点,简要加以比较说明。

1.1 中外震级测定方法比较

地方性震级ML本质上是一种小地震的体波震级。Richter在研究南加州浅源地方性地震时,以震中距Δ=100km处记录到的水平向地震波分量的最大振幅为标准地震,得到任意地震的地方性震级ML。IASPEI公式采用了Richter的震级标度公式。在中国,李善邦先生根据Richter地方性震级的定义和公式,结合我国地震台网地震仪器特性,建立了适合我国的量规函数。比较表1中外ML测定方法,两者在计算公式、最大振幅选取和台站校正上存在差异。

中外测定体波mB和mb震级计算公式相同,其不同之处在于[3]:(1)量取的振幅不同。IASPEI直接从数字地震记录图(速度型)上量取P波震相序列的最大振幅值;我国振幅值为P波地面运动的最大振幅,须先对记录进行仿真与滤波,再量取最大振幅值。IASPEI的mb和mB震级振幅的量取范围为整个P波序列中的最大振幅;我国为P波之后2.5 s之内的最大振幅值。(2)周期不同。IASPEI的mB震级的周期范围可以从0.2~30s,动态范围较大;而我国标度的周期为3.5~15s之间。mb周期则较为接近。(3)震中距不同。IASPEI震级的震中距范围为21°~100°,而我国则要求大于7.8°即可。

面波震级MS是古登堡1945年采用周期为20 s左右的面波水平向最大地动位移来测定的[4],国际地震中心等相关地震研究机构认可并使用了这一公式。中国的地震报告1966年1月后,采用了郭履灿和庞明虎提出的以北京白家疃地震台为基准的面波震级公式[5]。1985年我国763型长周期地震台网建成后选用垂直向瑞雷面波的最大振幅和周期测定面波震级。表1显示,中外面波震级测定差别总体较大,我国MS需要进行中长周期滤波,并在两水平方向进行振幅的量取,而IASPEI面波震级不需要滤波,直接从宽频带数字地震记录的垂直向进行量取。另外在具体的振幅量取和周期、震中距范围以及震源深度上也多有不同。

表1 中外震级标度测定方法比较[3]Table 1 Comparison of measurement method of magnitude scales among Chinese and foreign organizations

1.2 震级的饱和与矩震级的计算

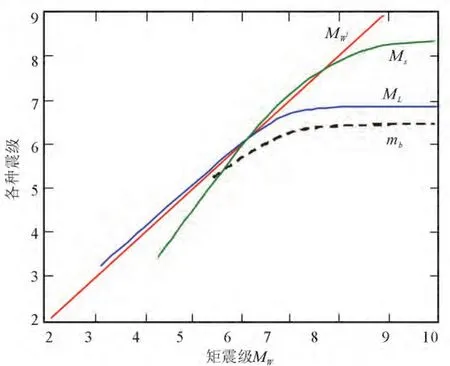

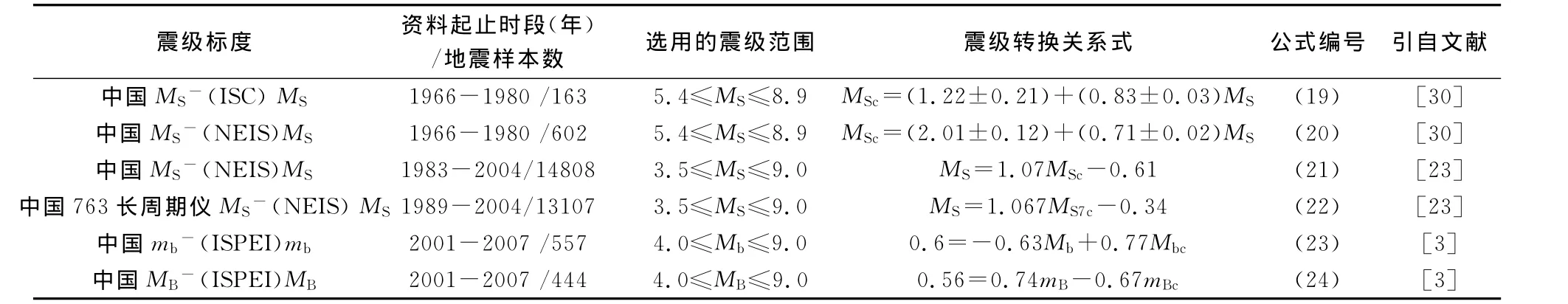

由图1可见,无论是体波震级还是面波震级都存在震级饱和的问题。震级饱和是指同一地震的震级在某一区间范围内差别不大,但在超过某一震级区间范围后,所测定的震级差别很大。如当测定大地震的震级时,采用MW以外的传统震级则会由于震级饱和而低估了地震的震级。震级饱和现象实际是震级标度与频率有关的反映,震级饱和现象可以从不同大小地震的震源谱与用于测定震级的频率的关系得到解释[6-10]。

图1 几种震级的关系[28]Fig.1 Relationship of several magnitudes[28]

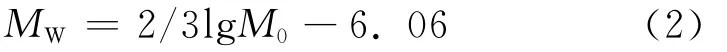

地震矩的提出为震级饱和问题的解决提供了条件。地震矩M0=μυS(υ断层面上的平均位错量;S断层面的面积;μ刚性模量)反映了地震破裂的规模,根据世界上许多地震学家找到的lgM0与MS的经验关系[11-16]:

由地震矩定义一种新的震级标度矩震级MW:

若M0以dyne·cm为单位,则式(2)相应的公式为

1.3 各种震级的用途及其优缺点

ML和mb主要侧重于短周期波。这种波接近一般建筑物的共振频率,对破坏起主要作用,它与烈度和工程建设关系密切,测量也很方便;宽频带体波震级mB具有测定速度快,精度高,并对于8.0级以下地震与矩震级MW基本一致的特点,故mB在地震应急反应中能够发挥重要作用[3];MS对大地震测量方便,沿用时间长,但物理意义不太清楚,且只在一段震级范围内测定方便,深震测不到;矩震级MW反映了破裂规模,克服了震级饱和,能与以前测定的震级衔接起来,对研究全球的地震活动性似乎更合适,对地震统计具有更均匀的尺度。MW还可能反映孕震体的体积,所以对研究地震预报也是一个更适合的尺度。目前矩震级已成为世界上大多数地震台网和地震观测机构优先使用的震级标度[17-18]。缺点是刚出现不久,使用还不普遍,测量也较困难[1]。

2 震级之间的相互转换

随着震级在世界各国的普遍应用,各国地震研究中心结合自己国家的地震研究的实际情况,得到了适合本地区的震级公式。但随着震级计算方法的不断演变改进,不同国家对同一地震的测定结果出现了很大的差别。一些学者认为,考虑到不同震级测量的方法不同,使用的仪器也不同,在地震台网的震级测定中,不同的震级之间一律不进行换算[19],但在地震活动性分析,特别是在地震预测研究中,通常使用经验公式将不同震级换算成统一的震级标度[15],因此震级标度统一问题依然得到各国地震学家高度重视。

1945年古登堡认为震级标度是等价的,ML、MS和mB可以简单地用M表示,但事实并非如此。经过对资料的分析对比,古登堡和里克特给出了各种震级标度之间的经验关系[20]。Kanamori通过分析研究不同震级标度之间的关系,综合人为和震源性质等原因的影响,得到了震级的变化范围[21]。后来全球的学者相继找到一些国家和地区各种震级标度之间的转换关系。在我国,郭履灿通过研究得到了华北地区ML与MS的转换关系。刘瑞丰和汪素云通过研究中国大陆的几种震级标度,得出这几种震级之间的经验关系[22-23];任克新和刘瑞丰对中外震级标度的差异进行比较分析,对中国台网测定的各种面波、体波震级之间的转换关系进行了研究,比较了中国台网测定的各种震级与国外主要地震机构测定的地震标度之间的差别与各震级间的转换关系[3,24]。

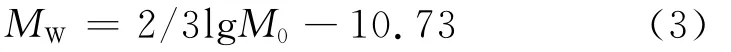

2.1 中国震级标度之间的转换关系

(1)MS和ML之间的转换

在我国地震区划和地震安全性评价工作中,通常使用面波震级MS。对于只有近震震级ML的地震,统一使用经验公式(4)进行震级标度的转换。后来郭履灿得到华北地区ML和MS的经验公式(5),该公式于1971年在全国地震工作会议上通过审定后沿用至今。但最近一些学者对1983年以来地震目录中的MS和ML之间的转换关系研究认为,MS和ML测定结果已较为一致,无须再进行公式间的转换[19,22-23,25]。

(2)其他几种震级标度之间的转换

刘瑞丰采用线性回归和正交回归方法,利用中国地震台网1983—2004年的观测资料对地方性震级ML、面波震级MS与MS7、长周期体波震级mB、短周期体波震级mb进行对比,给出了它们之间的经验关系式,得出以下研究结论[22]:

(1)震级M<4.5时,各种震级标度之间相差不大。当4.5<M<6.0时,用mB可以较好地测定较小地震的震级。当M>6.0时,用MS可以较好地测定出较大地震(6.0<M<8.5)的震级。

(2)虽然MS与MS7同为面波震级,但由于使用的仪器和计算公式不同,MS比MS7系统地偏高0.2~0.3级。

(3)对于长周期体波震级mB和短周期体波震级mb,虽然使用的计算公式相同,但由于使用的地震波周期不同,对于4.0左右的地震,mB与mb几乎相等,而对于mB≥4.5的地震,则mB>mb。

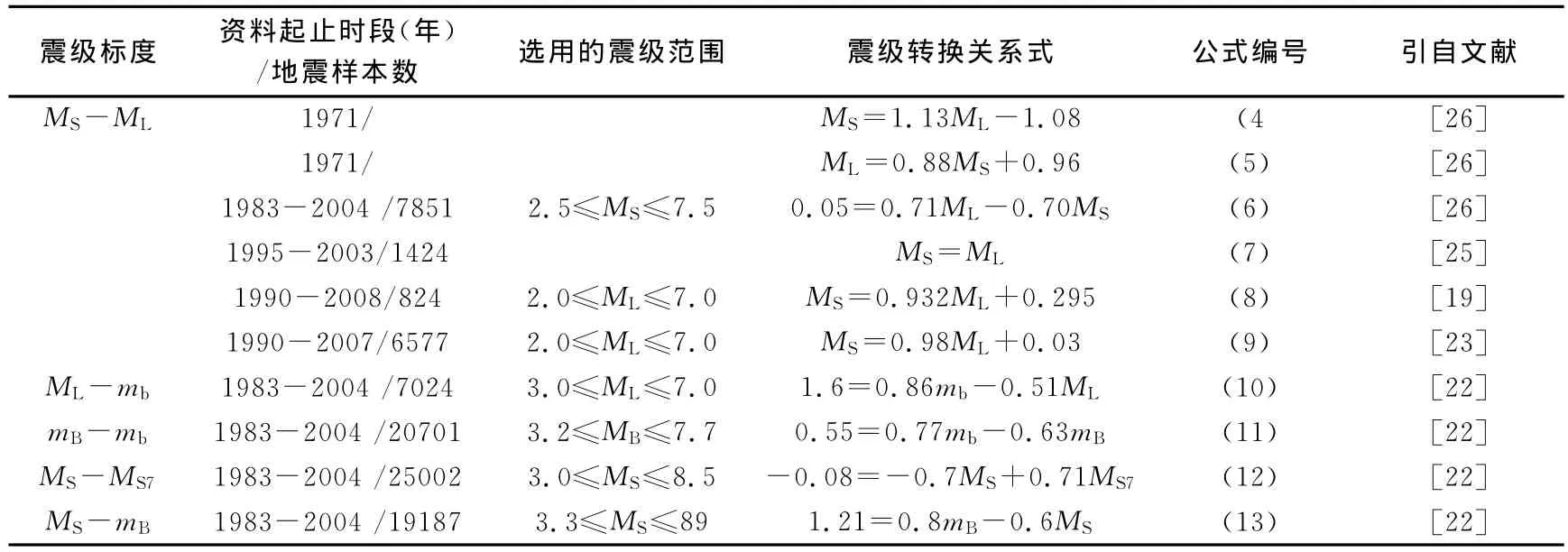

2.2 国外地震目录之间的转换关系

(1)mB、ML和mS震级标度之间的经验关系

Gutenberg和Richte对mB、ML和MS震级标度之间的经验关系进行了分析[20],认为mB与MS只有在M≥6.5时才是一致的。当M>6.5时,用mB可以较好地测定地震的震级;当M>6.5时,用MS可以较好地测定6.5<M<8.0范围较大地震的震级。不过,当M>8时,MS便不能正确地反映大地震的大小。短周期地震仪频带很窄,仪器对大地震的体波歪曲十分利害,以致于不同频率特性的地震仪测得的mb相差较大。如果是多次破裂,则对mb也有较大影响[27],这就使得mb与mS的换算关系十分混乱。

表2 中国几种震级标度的转换公式Table 2 Transformation formulas of several magnitude scales by Chinese organization

表3 国外几种震级标度之间的转换公式Table 3 Transformation formulas of several magnitude scales by foreign organization

表4 中国与国外几种震级标度之间的转换公式Table 4 Transformation formulas of several magnitude scales by Chinese and foreign organization

(2)MW与mB、ML和ms的关系

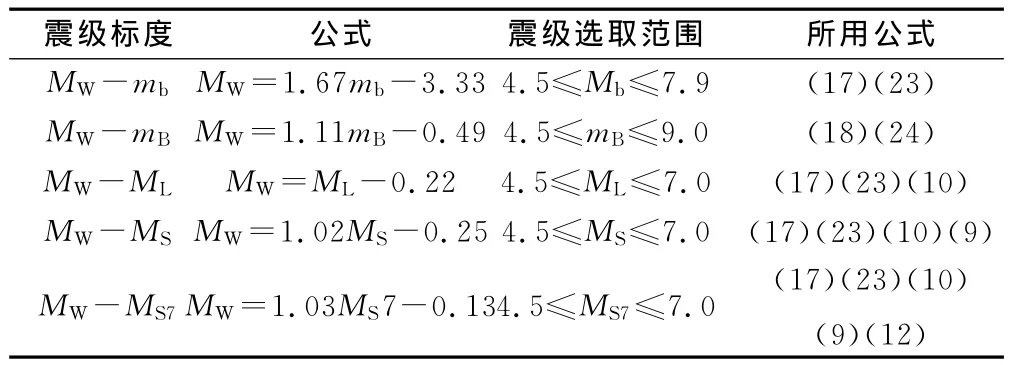

宇津德治系统地总结了各种震级标度的测定结果[28-29]。由图2分析:6.5≤M≤7.6时,mB≈MW;在5.2≤M≤8.0时,MS≈MW;在4.2≤M≤7.0时,ML≈MW;在4.0≤M≤6.0时,mb≈MW;在上述震级区间,MW与mB、ML和MS的偏差≤0.2。

图2 国外各种震级标度的M-MW与MW的关系曲线Fig.2 Relation curves of all kinds of magnitude scales between M-MWandMWby foreign organization

任克新收集整理513个哈佛大学测定的相对应地震事件的矩震级MW,用正交回归方法求的mb和MW相关系数0.89,对于 MW≤6.0的地震,mb和MW基本一致,震级偏差0.2左右;mB和MW相关系数0.90。在4.5<MW<8.0时,mB和 MW基本相同[3]。上述学者的研究结果较为一致。

2.3 中国与国外几种震级标度的转换关系

为了便于和国外震级标度区分,在中国相应震级标度上加下标“c”,如mbc表示中国测定的mb。

(1)中外面波震级的转换关系

我国763型长周期地震仪的频率特征与美国WWSSN长周期地震仪完全一样。1989年以后我国使用763型长周期地震仪记录垂直向瑞雷面波的最大振幅和周期来测定面波震级MS7c。刘瑞丰通过正交回归的方法计算MS7c与MS之间的相关系数0.93,MS7c与NEIC测定的MS基本一致。求得MSc和MS相关系数0.90,我国测定的MS值总体上要比NEIC测定的值平均偏高0.2级[24]。

(2)中外体波震级的转换关系

任克新研究认为[3],对于mb≤6.0地震,mb和mbc基本一致,mb>6.0地震,mb比mbc偏大。NEIC测定的mb其饱和震级可达到7.5级左右。有鉴于此,我国地震台网在以后的测定工作中可以考虑用mb取代mbc。mBc和mB相关系数为0.97,具有较强的一致性。对于mB≤7.0地震,mB比mBc偏大0.2~0.4;对于mB>7.0以上地震,mBc和mB基本一致。

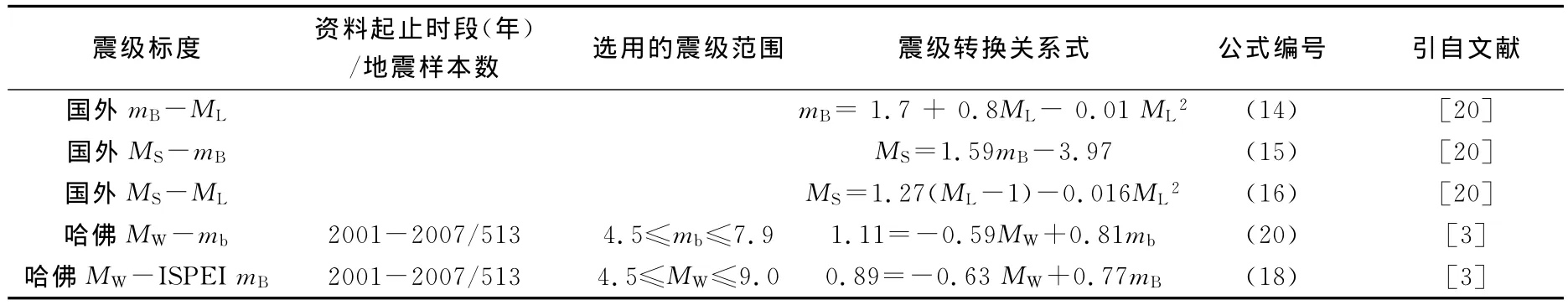

(3)中国几种震级标度与矩震级MW的关系

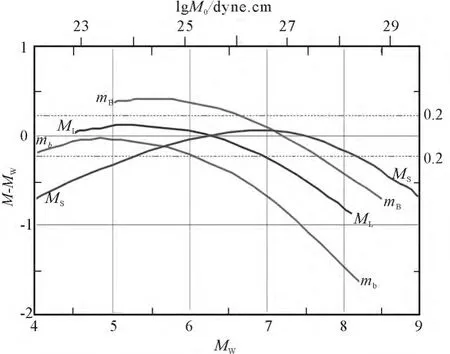

在我国矩震级仍处于研究阶段,尚未列入正式地震观测报告。其他几种震级标度与矩震级MW的关系只能依据中外震级标度之间的经验关系进行间接推导。选择样本时间区间大,样本数量多,经验公式相关系数高,转换路径短的经验公式进行换算,大致得到我国震级标度与矩震级的经验关系(表5)。

表5 中国几种震级标度与矩震级MW的换算公式Table 5 Transformation formulas between several magnitude scales andmoment magnitude MWby Chinese organization

图3 中国各种震级标度的M-MW与MW的关系曲线Fig.3 Relation curves of all kinds of magnitude scales between M-MWand MWby Chinese organization

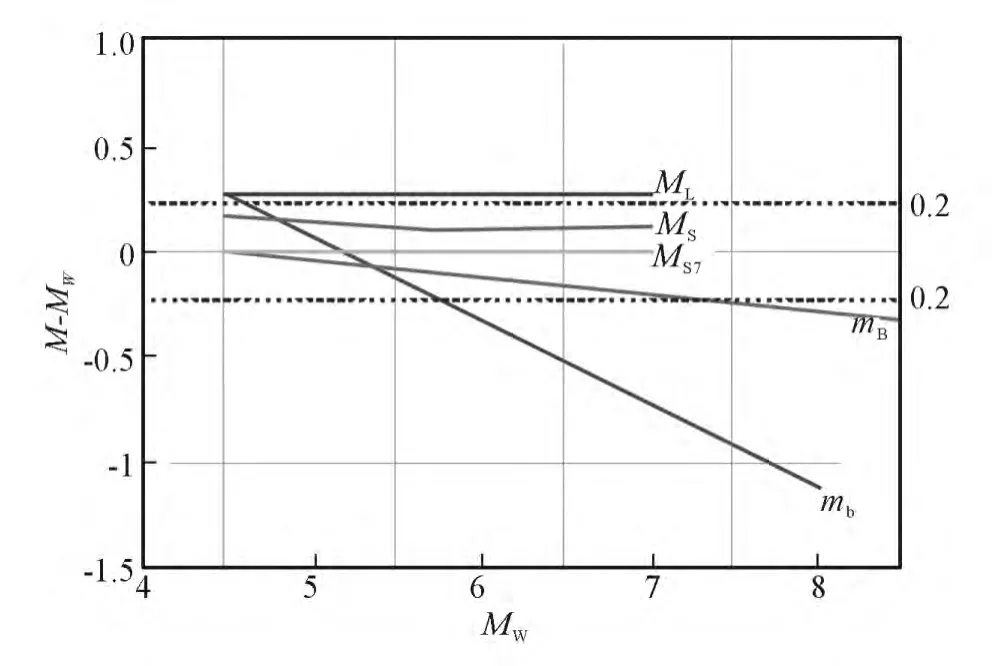

由表5中国各震级标度转换公式计算出矩震级MW与各种震级标度的差值(M-MW),做M-MW与MW的关系曲线图3。由图3,在4.5≤M≤5.8时,mb≈MW;在4.5≤Mv7.5时,mB≈MW;在4.5≤M≤7.0时,ML≈MW;MS≈MW;MS7=MW。在上述震级区间,MW与mB、MS的偏差≤0.2;与 MS7偏差为0;与ML偏差为0.22。

中外M-MW与MW的关系曲线有一定的可比性,图3和图2两幅图中M-MW都呈下降趋势的是mB和mb,震级越大,偏差越大。在4.5≤M≤7.0时,ML、MS和mb的M-MW值偏差幅度较为接近,偏差都在0.2级左右。

3 结论与讨论

震级是衡量地震大小的重要参数,目前常用的ML,MS,mB和mb存在物理意义不确定、测定结果不一致、换算结果不统一和震级饱和问题,从而影响对地震的测定。矩震级是一个绝对的力学标度量,它很稳定,不会出现震级饱和,是被普遍认可的目前最理想的震级标度。本文通过分析总结中外学者的震级转换关系的研究成果,推导出中国震级标度与矩震级的转换公式。

综合分析认为,宇津德治总结的国外震级标度与矩震级之间主要的对应关系较为可靠,主要对应为:6.5≤M≤7.6时,mB≈MW;在5.2≤M≤8.0时,MS≈MW;在4.2≤M≤7.0时,ML≈MW;在4.0≤M≤6.0时,mb≈MW;在上述震级区间,MW与mB、ML和MS的偏差≤0.2。

经过推导,我国常规震级标度与矩震级的之间的对应关系为:在4.5≤M≤5.8时,mb≈MW;在4.5≤M≤7.5时,mB≈MW;在4.5≤M≤7.0时,ML≈MW;MS≈MW;MS7=MW;在上述震级区间,MW与mB、MS的偏差≤0.2,与MS7偏差为0;与ML偏差为0.22。

综合前人的研究成果[2-3,20-22,31-32],各类震级标度适宜范围一般是:ML适用于1.0~5.9级,Mb适用于3.5~6.5级,mB适用于4.5~7.5级,MS适用于6.0~8.0级地震测量。MW原则上适用于所有震级的测定。在实际地震目录转换中,还应考虑不同震级标度的优先适用范围。

地震破裂过程是复杂的,同样破裂规模的地震(M0相同),由于应力场背景、破裂速度、破裂方式的不同,某些频率的震源谱高度则差别很大。通过分析可以看出,受不同国家,不同地区地域情况、所用仪器和震级公式等限制,震级标度存在很大差异,不同震级标度之间的转换关系较为混乱。本文给出的我国矩震级转换公式是在前人经验公式基础上进一步推导而来,并非矩震级与其他震级标度的直接换算,误差可能被放大,在应用中仅供参考。

下一步想要开展的工作是按照陈培善先生的构想,在不同震级标度之间建立直接的经验关系,即ML,MS,mB,mb分别和MW之间建立直接的关系公式,这样得出的结果可能较为可靠。另外求出一批地震——大地震、小地震、浅震和深震的地震矩M0,寻找lg M0与ML、MS、mb等的经验关系也是一个好的途径[25]。

(References)

[1]陈培善.级的物理基础及其统一的问题综述[J].国际地震动态,1983,(5):1-6.CHEN Pei-shan.The Summarize of the Magnitude of the Physical Basis and Unity [J].Recent Developments in World Seismology,1983,(5):1-6.(in Chinese)

[2]陈运泰,刘瑞丰.震的震级[J].地震地磁观测与研究,2004,25(6):1-12.CHEN Yun-tai,LIU Rui-feng.Earthquake Magnitude[J].Seismological and Geomagnetic Observation and Research,2004,25(6):1-12.(in Chinese)

[3]任克新,徐志国,刘瑞丰,等.IASPEI新标准体波震级分析研究[J].中国地震,2009,25(4):377-385.REN Ke-xin,XU Zhi-guo,LIU Rui-feng ,et al.Study on the IASPEI New Body Wave Magnitude Standards[J].Earthquake Research in China,2009,25(4):377-385.(in Chinese)

[4]Gutenberg B.Amplitudes of Surface Waves and Magnitudes of Shallow Earthquakes[J].Bull Seism Soc Amer,1945,66:1501-1523.

[5]郭履灿,庞明虎.面波震级和它的台基校正值[J].地震学报,1981,3(3):312-320.GUO Lue-can,HUANG Ming-hu.Suface-wave Magnitude of Earthquakes and Its Station correction[J].Acta Seismological Sinica,1981,3(3):312-320.(in Chinese)

[6]Aki K.Scaling law of Seismic Spectrum[J].J Geophys Res,1967,72:1217-1231.

[7]Geller R J.Scaling Relations for Earthquake Source Parameters and Magnitudes[J].Bull Seism Soc Amer,1976,66:1501-1523.

[8]Aki K,Richards P G.Quant Itative Seismology.Theory and Methods[M].San Francisco:W H Freeman,1980:1-932.

[9]Lay T,Wallace T C.Modern Global Seismology[M].San Diego:Academic Press,1995:1-521.

[10]Udas A.Principles of Seismology[M].Cambridge:Cambridge University Press,1999:1-474.

[11]Kanamori H.The Energy Release in Great Earthquakes[J].J Geophy Res,1977,84(B5):2348-2350.

[12]Kanamori H.Magnitude Scale and Quantification of Earthquakes[J].Tectonophysics,1983,93:185-200.

[13]Kanamori H.Mechanics of Earthquakes[J].Ann Rev Earth Planet Sci,1994,22:207-237.

[14]Purcaru G,Berckhemer H.A magnitude Scale for Very Large Earthquakes[J].Tectonophysics,1978,49:189-198.

[15]Purcaru G,Berckhemer H.Quantitative Relations of Seismic Source Parameters and a Classification of Earthquakes[J].Tectonoephysics,1982,84:57-128.

[16]Hanks T C,Kanamori H.A Moment Magnitude Scale[J].J Geophy Res,1979,84(B5):2348-2350.

[17]USGS.New USGS Earthquake Magnitude Policy[S].MCEER Information Service News,2002:1-3.

[18]Bormann P.(ed).New Manual of Seismological Observatory Practive[R].2003.(in Press)

[19]汪素云,俞言祥.震级转换关系及其对地震活动性参数的影响研究[J].震灾防御技术,2009,4(2):141-149.WANG Su-yun,YU yan-xiang.Reserach on Empirical Relationship of Earthquake Magnitude Scales and Its Influence on Seismicity Parameters[J].Technology for Earthquake Disaster Prevention,2009,4(2):141-149.(in Chinese)

[20]Gutenberg B,Richter C F.Magnitude and Energy of Earthquakes[J].Annali di Geofisica,1956,9:1-15.

[21]Kanamori H.Magnitude Scale and Quantification of Earthquakes[J].Tectonophysics,1983,93:185-200.

[22]刘瑞丰,陈运泰,任枭,等.中国地震台网震级的对比[J].地震学报,2007,29(5):467-476.LIU Rui-feng,CHEN Yun-tai,Ren Xiao,et al.Comparison Between Different Earthquake Magnitudes Determined by China Seismograph Network[J].Acta Seismological Sininca,2007,29(5):467-476.(in Chinese)

[23]汪素云,王健,俞言祥,等.基于中国地震台网观测报告的ML与 MS经验关系[J].中国地震,2010,26(1):14-22.WANG Su-yun,WANG Jian,YU Yan-xiang,et al.The Empirical Relation Between MLand MSBased on Bulletin of Seismological Observations of Chinese Stations[J].Earthquake Research in China,2010,26(1):14-22.(in Chinese)

[24]刘瑞丰,陈运泰,Peter Bormann,等.中国地震台网与美国地震台网测定震级的对比(Ⅱ)——面波震级[J].地震学报,2006,28(1):1-7.LIU Rui-feng,CHEN Yun-tai,Peter Bormann,et al.Comparison Between Different Earthquake Magnitudes Determined by China Seismograph Network(Ⅱ):Surface Wave Magnitude[J].Acta Seismological Sininca,2006,28(1):1-7.(in Chinese)

[25]张宏志,刁桂苓,赵明淳,等.不同标度震级关系和台基影响问题探讨[J].中国地震,2007,23(2):141-146.ZHANG Hong-zhi,DIAO Gui-ling,ZHAO Ming-chun,et al.Discussion on Relation Between Different Earthquake Magnitude Scales and Effect of Seismic Station Site on Magnitude Estimation[J].Earthquake Research in China,2007,23(2):141-146.(in Chinese)

[26]国家地震局震害防御司.地震工作手册[M].北京:地震出版社,1990:129.The Earthquake Disaster Defense Department of the State Seismological Bureau.The Seismic Work Manual[M].Beijing:Seismological Press,1990:129.(in Chinese)

[27]H K Gupta,B K Kastogi.Earthquake mbvs MSRelation and Source Mulicity[J].Gepohys J R AStr Soc,1972,28:65-89.

[28]Utsu T.Relationships Between Magnitude Scales[J].Bull Earthq Res Inst,Tokyo Univ,1982,57:465-497.

[29]Utsu T.Relationships Between Magnitude scales[G]//Lee W H K,Kanamori H,Jennings P C,et al.eds.International HandBook of Earthquake and Engineering Seismology(Part A).San Diego:Academic Press,2002:733-746.

[30]王淑贞,赵荣国.我国地震台网测定面波震级与部分国际地震机构面波震级的相关性[J].地震研究,1984,7(3):275-280.WANG Shu-zhen,ZHAO Guo-rong.Correlation of MSDetermined by Seismic Networks in China and SSby some International Seismic Departments[J].Journal of Seismological Research,1984,7(3):275-280.(in Chinese)

[31]冯建刚,蒋长胜,韩立波,等.1970年以来甘肃台网地震观测报告收集整理及其重新定位研究[J].西北地震学报,2012,34(3):289-312.FENG Jian-gang,JIANG Chang-sheng,HAN Li-bo,et al.Collection and Reestablish Work for the Earthquake Observation Reports ofthe Gansu Seismographic Network since 1970 and Earthquake Relocation[J].Northwestern Seismological Journal,2012,34(3):289-312.(in Chinese)

[32]王燕,刘俊民,王晓明,等.地震阈值监测技术中的震级校正[J].西北地震学报,2011,33(4):319-321.WANG Yan,LIU Jun-ming,WANG Xiao-ming,et al.Magnitude Calibration of Seismic Threshold Monitoring[J].Northwestern Seismological Journal,2011,33(4):319-321.(in Chinese)