只有辛苦盖的房 走进刀郎文化

2014-07-31鞠利

鞠利

谈到文化,总有一种力不从心的感受。不知道,如何能把握对这个词的理解。这里的文化,特指精神方面的,是人类精神财富的总和。而说到刀郎文化,我很难给它一个定义和说法。只有一些经历和阅读,算是有过亲密接触。

我了解刀郎文化,有三个过程:生活实践、理论研究、艺术推广。

与刀郎木卡姆结缘

21世纪是一个充满变革的社会。当曙光初现,我因为工作的原因,也加入到了巨大变化的行列。我来到叶尔羌河畔的阿瓦提县工作。上班第一天,接待一拨客人。因为是香港的,所以突出了地方文化特点。葡萄架下,大块吃肉,大碗喝酒。羊肉是烤全羊。维吾尔族,招待远方客人,一般是烤肉,烤了全羊,再喝个开刀酒,礼节规格就相当高了。酒是穆塞莱斯(用葡萄自酿的一种含酒精的饮料,只有阿瓦提县的刀郎人会酿制),只有阿瓦提人才会酿的酒。客气的进酒词一套套的,醉人的酒啊,一碗碗的。那风格,豪气!那气氛,热烈!在美酒让人欲醉欲飘的时候,音乐响了,欢快的歌声,嘹亮地唱起来,那是维吾尔族姑娘的美妙歌喉……一队美若天仙的姑娘们抖着肩膀,小辫飞舞,眉目传情,旋转着,飘到舞台中央。喝酒的人们停了下来。醉了,不是被美酒闹醉的,而是陶醉在热烈欢快的歌舞之中。

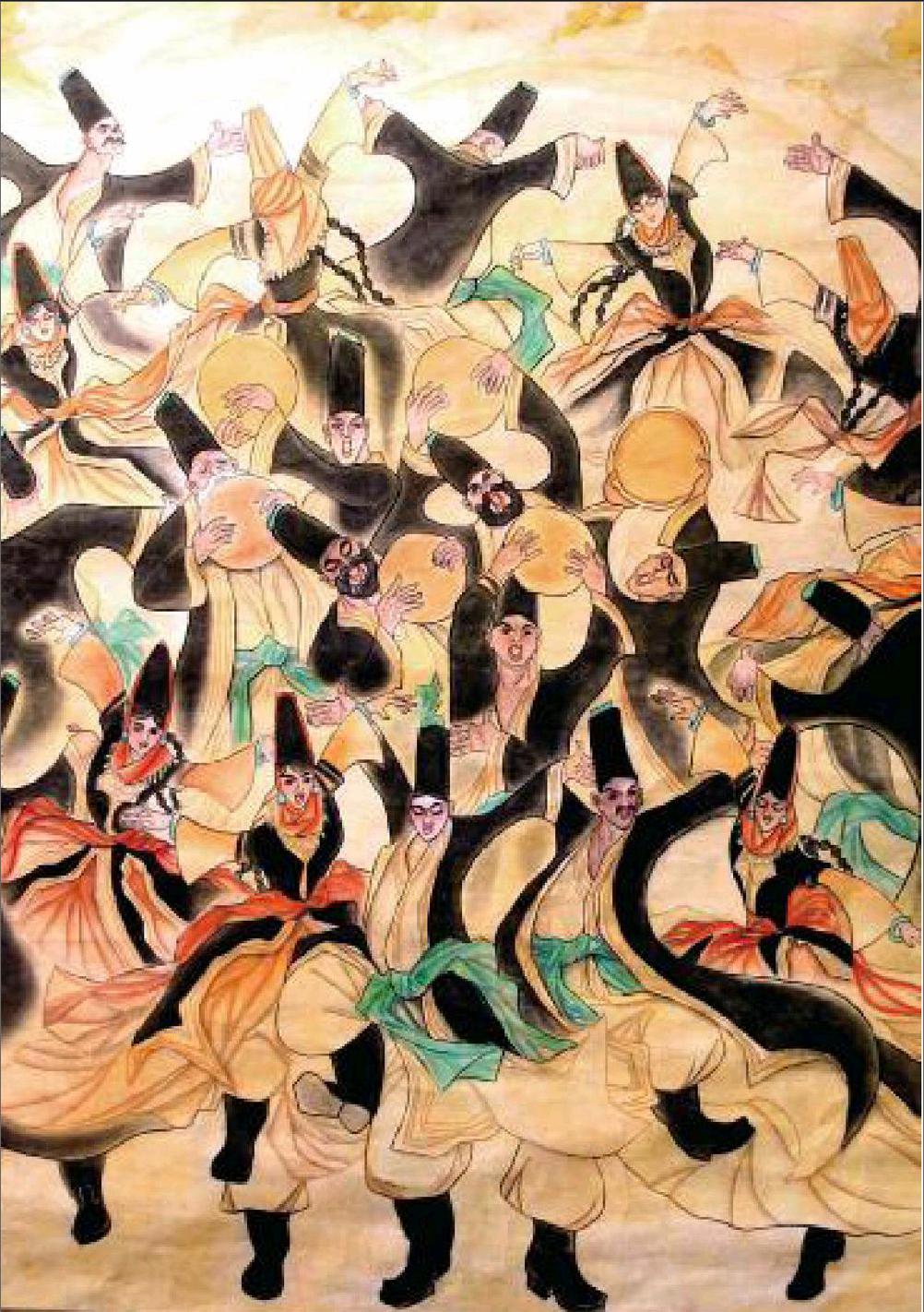

我和客人都是第一次观赏这种热烈、粗狂,彪悍的民族舞蹈。虽然,一句歌词也不懂,但那旋律,透出一种坚忍不拔的力量;那舞姿,展现一种不屈不挠的刚劲;那歌声,如诉如泣,山呼海啸,风生水起。

我彻彻底底地醉了,醉得彻彻底底。从此,我知道了有一种歌舞叫刀郎木卡姆。我被这种艺术所震撼。

以后,经历的次数多了,也就知道,这种独特的刀郎歌舞,是维吾尔族歌舞的一部分,有歌和舞两部分组成。每当举办刀郎麦西莱普,刀郎艾捷克、热瓦普和卡龙琴奏起悠扬的刀郎木卡姆序曲,在座的人们纷纷起身,行躬身礼,双双步入舞池,翩翩起舞。歌者不舞,舞者不歌。音乐的节奏由慢而快,歌声由抒情而欢乐,大家两走一跺步,左右转体,擦肩对背,快速转身,不停地旋转,最后,就有了竞技的意思。比歌者的高亢嘹亮,比舞者的踏步旋转。歌者曲高和寡,舞者旋转不疲。歌声在最高处,戛然而止,音乐停止了,而热情没有停止。大家为歌舞者欢呼,先是掌声,然后是喝彩声,更有甚者,维吾尔族小伙,把手插入口中,用嘴当哨,吃起了响亮的口哨。那欢乐,就像4月的河谷,冰消雪化,哗啦啦源源不绝地流淌。

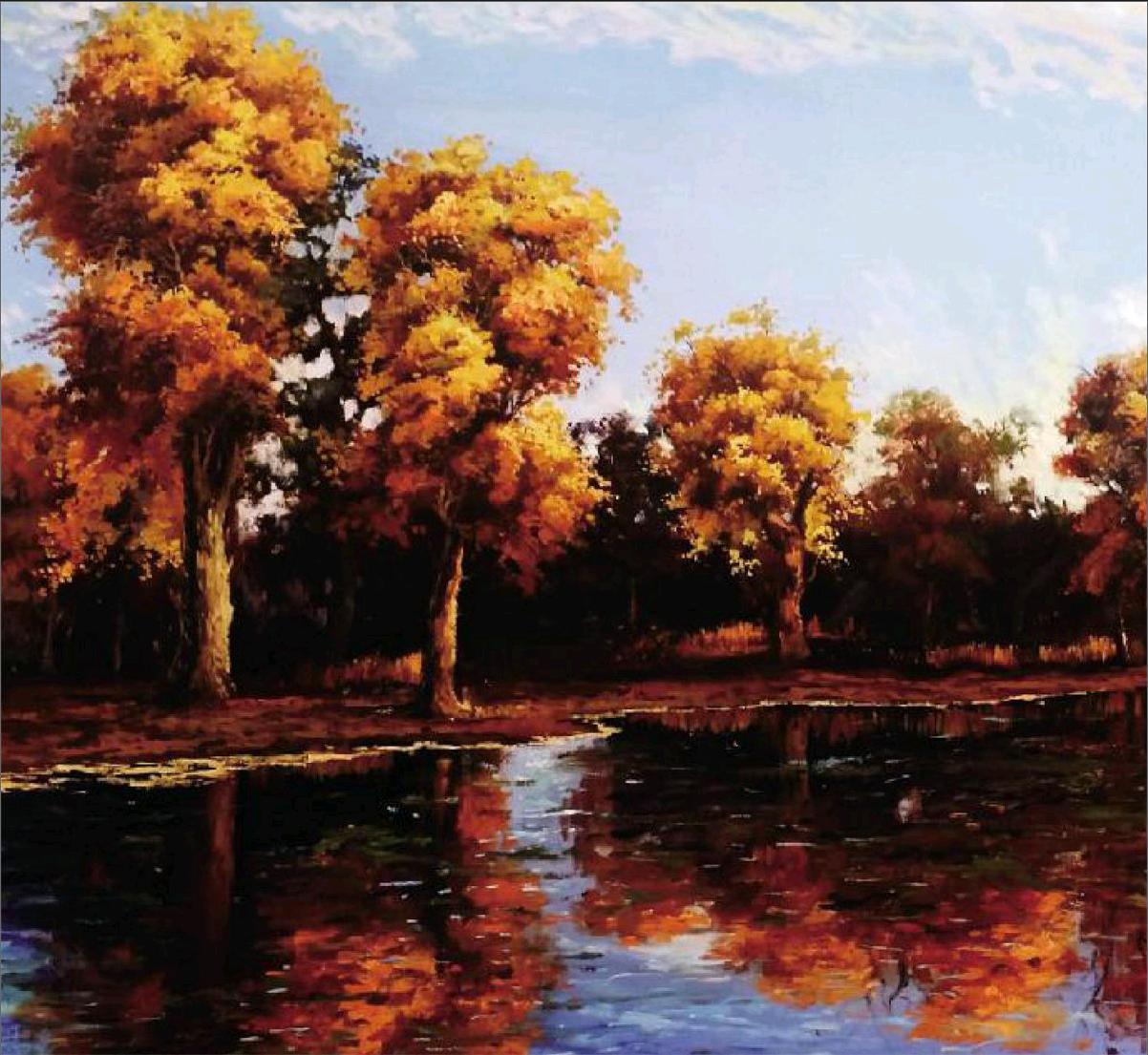

欢呼声静,人们又举起酒杯,齐声高呼:好西(干杯)!把大碗里的穆塞莱斯一饮而尽。这种歌舞,是伴着酒的,甜甜的葡萄酿的穆塞莱斯;这种歌舞,是带着醉的,苍茫的戈壁胡杨的苍劲。

我就是在这个歌舞的故乡开始我的新的工作,我就是在这个歌舞的故乡找到了我的兴趣和欢乐。

我所理解的刀郎文化

因为工作的原因,我又做了两件给力的事,以推广刀郎文化。

刀郎木卡姆是集歌舞音乐与一体的维吾尔族地方文化。21世纪的头几年,在全疆掀起了一股文化挖掘热。由于木卡姆艺术的口口传唱的原因,随着许多老艺人的仙去,纯正的木卡姆艺术濒临消失。因此,阿瓦提县组织专门的班子和艺术队伍,由财政出资,把老艺人们养起来,专门进行木卡姆歌舞整理。我们就把木卡姆的几组标准动作,进行编排,然后制成十二木卡姆健身操,在全县推广。我跑遍全县120多个中小学不遗余力的进行推广。古老文化有一种天生的魅力,木卡姆健身操深受百姓欢迎,迅速在全县机关、学校、车间推广起来。阿瓦提县切切实实成了刀郎木卡姆的故乡。我的维吾尔舞跳得像模像样,其实就是得益于木卡姆健身操。许多汉族同志,学习维吾尔族舞蹈,看起来有模有样,其实有点大相径庭的味道,形似而神不是。原因还是没有理解这种文化:一种根植于大漠,模仿于狩猎,欢歌于劳动之余的歌与舞。不但要手到脚到,还要舞到形到,也要眼到心到,更要神到情到。

许多老艺人都认识了我,我也对他们尊重有加。这些宝贝呀,他们就是维吾尔族的文化之魂,他们就是心灵的歌者。虽然,我们几乎不用语言交流,但是在一捂胸,一躬身之间,我表达了对这些老艺人的尊重,对木卡姆艺术的敬仰。那些老艺人,用灿烂的微笑,用雪白胡须的颤动,传递着会心会意的认同。我们常常用目光交流对彼此的认可和赞美。还有什么能让这些生活在他们内心世界的人们感到更舒心的事情吗?因为我的出现,因为我工作能力所及,我们有了共同的精神趣向,我们有了一种超越族群和语言的同一种感动。有时候看着这些老艺人们的眼睛,我总为自己那略显杂污的眼神而羞愧。那是一种怎样的眼睛啊,沉静的像一汪湖水,干净的像一片蓝天,祥和的像和煦春光。那些走过了快一个世纪的老人,怎么会有这样美丽的目光?纯净的,赛过少女的眸子,成熟的,胜过金灿灿的麦穗!让我们这些凡夫俗子总想遮掩住躲躲闪闪的目光。我们在木卡姆的音乐里徜徉。我生活在老艺人们创造的艺术世界里。

后来,由老艺人组成的阿瓦提木卡姆艺术团,参加了首届阿克苏民间艺术节。排练的辛苦就不必复述了,经过一百多个日日夜夜的努力,一台比赛用的大型木卡姆歌舞剧完成了。全疆的民间艺术大家作为评委济济一堂。我和我的团队一点也不知道什么是紧张。因为,我们只想让新疆人,让艺术家们听听我们的声音,听听来自刀郎后代的声音。千年的刀郎木卡姆,深锁大漠已太久远太久远。也许好多人都像忘却刀郎人的历史一样,忘却了来自胡杨深处,来自叶尔羌后人的音乐。我们还需要解释什么呢?你忘了,是因为你从来就不知道,你不感动,是因为你一直呆在城郭里。那些风吹雨打的爱情呀,那些百折不饶的精神呀,那些直冲云霄的艺术呀,就是为艺术的耳朵,为浩大的心灵去准备的。我们就是带着这样一种心态,把阿瓦提原生态的刀郎木卡姆搬上了民间艺术的舞台。

结果是意想不到的,也是情理之中的。我们拿了第一。我们的刀郎木卡姆,震翻了全场观众。评委们惊呆了。原来,大漠深处,还有这么拍案叫绝的艺术!

后来就变得一发不可收拾。阿瓦提刀郎木卡姆艺术团,几乎走遍了北上广,掀起了一波波的木卡姆热潮。然后走出家门,去香港、去澳门、去台湾。直至走出国门,唱响在奥地利金色大厅。那是怎样一种骄傲?刀郎文化的骄傲!我也为此骄傲,我也是曾经打造这种骄傲的一分子。

这就是我从生活里了解的刀郎文化。

追溯刀郎文化

轰轰烈烈地投入到刀郎艺术的氛围里,自以为是地认为我对刀郎艺术有了一定见解,逢人喜欢谈论这种艺术。许多人对我投来敬佩的目光。特别是民族朋友,觉得我能这么死心塌地地喜欢这种民间艺术,大有一种知音的感觉,多了许多理解、包容和尊重。有一天,当一个学者,请教我刀郎文化的来龙去脉,我却哑然了。我可以跳刀郎麦西莱普,我可以绘声绘色描绘这种艺术的感染力。可是,我对这种文化只能是知其然不知其所以然。尤其有着语言的障碍,我真的无法准确地说清楚这种艺术。

我开始大批量地阅读关于刀郎文化的文章,认认真真地研究刀郎文化。我才知道这种文化原来也是无比灿烂的。

探究刀郎文化,无法逾越的问题就是要回答:什么是刀郎?

如今刀郎的名字已经泛滥:车队叫刀郎,公司叫刀郎,宾馆叫刀郎,连歌手的名字也稀里糊涂地叫刀郎。而刀郎是什么意思?可能没有更多的人去探究它。刀郎是维吾尔语“DOLAN”的汉语音译。所以翻译过来,就有许多译法:多兰、多郎、多浪、多兰、都兰、多伦……各种译法不一而足,总而言之,说的是一个词。我们现在大都用刀郎或者多浪来做同意的称谓了。通常在新疆,在学术界用“刀郎”一词,比较多。而在阿克苏地区,比较多德用“多浪”的名称。

刀郎其原意是特指分群而居的一部分维吾尔族人。“主要分布在塔里木盆地西南缘、西缘及北缘地区的和田绿洲,叶尔羌河沿岸的莎车县、麦盖提县、巴楚县、阿瓦提县,塔里木河沿岸的阿瓦提吾鲁桥、阿克苏哈拉塔、沙雅、库车南部地区,以及轮台和库尔勒”。这段论述是新疆社会科学院历史研究所资深研究员李树辉先生的研究论断。也就是给刀郎人的活动范围,做了一个界定。其实在民间,老百姓更多的认同就是指在叶尔羌河流域居住的一群人,分布在新疆莎车县,麦盖提县、巴楚县、阿瓦提县。这些地方的百姓自己喜欢称自己是刀郎人的后代。

至于考古学意义上的刀郎人,我们是无法说清楚了,那些只有留给学者去考证。

刀郎人有着独特的风俗习惯、社会风情和歌舞艺术。我在阿瓦提农村的时候,深刻地体会到他们和其他地方人的区别。维吾尔族女性相对比较内敛,沉默腼腆。而在有刀郎地域遗风的刀郎人,姑娘从不蒙面,幽默爽朗。除了老幼之尊,男女之间交流通畅,笑声嘹亮。聚会时,没有过多的禁忌,遇到朋友,男男女女都会拿起大碗的穆塞莱斯豪饮,酣畅淋漓。而男人,除了乐天的豪爽之外,都透着一脸淡淡的忧郁,有一种火焰不及的寒意,透着这个族群历经磨难的深沉。

他们抒发感情的歌曲叫“博雅婉”,翻译成汉语就是旷野的意思。后来,由单一的歌曲形成了一组一组的“博雅婉”组曲,就是木卡姆了。“木卡姆”也是一个阿拉伯外来词,刀郎木卡姆,就是刀郎人唱的一组组的大曲。在大漠深处流传着一个传说:一家有三个孩子,每天出去打猎,母亲担忧孩子们的安全,所以三个儿子,走进大漠森林以后,就会放声歌唱,或苍凉,或欢乐、或忧伤。家里的母亲听到他们的歌声,就安心了,因为孩子们用歌声报了平安。而他们的歌口口相传,流传到大漠深处的人家,流传至今。这就是刀郎木卡姆的来历。看!包含了多少深情厚谊,就是爱的语言,爱的传递。刀郎木卡姆传达的爱与哀愁,描绘的是艰难的环境,宣泄着苦难,憧憬着希望。所以这种游牧情调的艺术,有一种悠扬,一种悲凉,一种打动人心的坚韧。

刀郎木卡姆是新疆木卡姆艺术的一支。一种融诗歌、音乐、舞蹈、游戏、民俗于一体的综合艺术。是刀郎人在劳动实践中创造出来的,反映狩猎时一种粗狂豪放、深沉刚劲的民间维吾尔族舞蹈。体现了绿洲居民的狂欢精神。和木卡姆齐名的是刀郎麦西莱普。刀郎木卡姆好像一出大型歌舞剧,表现狩猎前的准备、狩猎、斗争、胜利的四个阶段。最后总是在左旋右旋、快疾如风的高潮中结束。这种大曲的表演是一种总体舞乐统一一致,精神一致,而局部表演即兴自由,个性张扬与共性统一的歌舞艺术。木卡姆大曲结束以后,就是刀郎麦西莱普的时间了,也就是民间娱乐的,一对一的,成双结对的,舞者的欢乐聚会。麦西莱普成为维吾尔族人生命的一部分。

刀郎木卡姆:只有辛苦盖的房,永远留在尘世中

涛涛的叶尔羌河,浩瀚的塔克拉玛干沙漠阻绝了刀郎人与外界的交往,因祸得福,刀郎人的生活习俗得以完整保留,刀郎艺术以一种原生态的艺术形式得以传承。而现在我们在刀郎艺术的发展上还能做些什么?

刀郎木卡姆在维吾尔族的艺术殿堂里占有者不可或缺的一席之地。同时也是中华文化的一大瑰宝。中华民族中华文化的多元一体的特点,决定了多民族文化的丰富多彩,百花齐放的特点。

我对刀郎文化情有独钟。但是由于语言的原因,大部分以汉语为母语的中国人对这种艺术了解地并不多。许多人只知有新疆歌舞,有扬眉、耸肩、旋转的妩媚的新疆姑娘和小伙,但对木卡姆艺术和刀郎文化知之甚少。好奇之外,只是多了一些闲谈的内容。所以我一直在想:为刀郎文化的传播我能做些什么?我要让全中国人,全世界人通过我的眼睛,看到美丽的刀郎文化。

上海援疆干部被这种古朴豪放的古老艺术感动着。突然意识到,这样传下去刀郎木卡姆一定会流失,为刀郎木卡姆的艺术传承担忧。他们投入到刀郎木卡姆的艺术整理挖掘中。专门找编写乐谱的人,把所有的歌曲全都记录下来,把所有的演唱视频都拍下来,录下来,作为永久的资料保存。接着,为了纪念在阿克苏援疆工作13年的上海干部,我又创作了另一部长篇小说《援疆兄弟》。其中也塑造了第6批上海援疆干部,与刀郎木卡姆文化的不解之缘。

木卡姆艺术仿佛就是从河水里翻腾的,从胡杨根抽芽的,从荒漠喧嚣的天籁之音,仙境之舞。让人们金戈铁马般沸腾,让人们云游梦境般快乐。

我作为一个新疆人,我为我出生在歌舞之乡而幸运,我为我能理解、了解、传播刀郎木卡姆而骄傲。

雨打风吹花落去。我们只是一个天地间的过客,最多也只是口口相传的故事,唯有艺术是永恒的。最后,以阿瓦提刀郎木卡姆的一句歌词来结束这篇叙述:

命是老天给的命

总有一天要收生

只有辛苦盖的房

永远留在尘世中

刀郎木卡姆就是老百姓的那座房子,那座艺术的殿堂!