青海高原大型红层滑坡成因分析及治理

2014-07-30晁刚,王鸿

晁 刚,王 鸿

(1.青海省高等级公路建设管理局,青海 西宁 810001;2.中铁西北科学研究院有限公司,甘肃兰州 730000)

1 工程概况

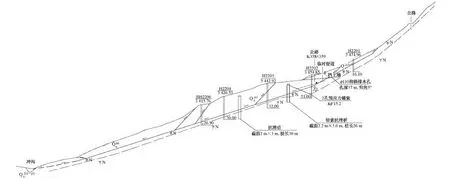

青海省某省道公路K338+275—K338+470段DH2号滑坡,为红层老滑坡复活形成的堆积层滑坡。滑坡长390 m,宽204 m,滑体最大厚度21.5 m,主滑方向NW87°,滑坡体积约93.6万m3。线路从滑坡后部通过,路面高程3 440~3 450 m。滑坡工程平面见图1。

图1 滑坡工程平面

滑坡位于一南北向深切冲沟东岸,山坡走向近南北向,南北两侧泥岩出露,属沟槽型大型滑坡。滑坡由4个阶梯状台阶组成,每级台阶后缘高3~10 m,主轴方向有一冲沟,北侧缘基岩裸露,冲沟发育。滑坡后部较陡,坡度为40°~43°,后缘以上为泥岩陡壁,公路小里程段从陡壁上部通过,滑坡中部坡度为20°~25°,前部平缓,坡度均为10°。

滑坡沿路线方向分为南、北两块,南块滑坡滑动距离较远,滑坡出口位于前部沟底,在沟底可见滑坡堆积物覆盖于卵石层之上,北块滑坡侧界裂缝贯通,前缘有坍塌现象。沿滑动方向,滑坡具三级后缘、两级出口,主后缘位于公路内侧,其余两级后缘位于一、二级平台前部。滑坡出口分别位于高程3 346~3 350 m一线及冲沟沟底。

滑坡滑动后在南北两侧形成滑坡侧壁,最大高度3.5 m,滑坡后壁位于公路内侧,后壁上滑痕清晰,滑坡体上裂缝发育,中前部形成鼓胀隆起,前部形成数条放射状裂缝。滑坡滑动牵引路基整体下滑8.5~10.0 m,外移距离达15 m,滑坡南侧的涵洞被剪断。

2 滑坡形成机理

2.1 滑坡形成的主控条件及影响因素

2.1.1 地形地貌

滑坡区属中高山区,海拔在3 260~3 600 m之间,地势总体为东西高、中间低、两山夹一谷的地形地貌特征,冲沟自南向北流,公路位于冲沟东岸。滑坡区为深切沟谷谷坡地貌,前缓后陡,剥蚀切割作用强烈,多发育“V”形冲沟。青藏高原抬升和沟谷强烈下切,是红层老滑坡形成的主要因素。

2.1.2 地层岩性

滑坡区地层岩性主要有:

1)第四系堆积层。①崩坡积层块碎石土,浅黄色、浅灰褐色,稍~中密,较湿,块碎石含量为60% ~70%,成分主要为中~微风化粉砂质泥岩,主要分布于滑坡后部。②滑坡堆积层砂黏土夹角砾土,浅黄色为主,局部夹少量浅灰褐色、灰黑色,硬塑~软塑,中密~密实,含有20% ~40%的砾石,夹有少量碎石,含少量石膏,局部见植物根系、炭化草根和有机质,分布于滑坡中上部;碎块石土,浅黄色,稍湿~潮湿,碎石含量60% ~70%,碎块石成分主要为中风化粉砂质泥岩;砂黏土,浅桔黄色、浅灰褐色、浅黄色为主,软塑,密实,手搓可以成条,含有10%左右的角砾及零星碎石,成分为强~中风化粉砂质泥岩,含少量石膏,分布于滑坡中下部,滑坡滑带主要依附于该层形成。

2)第三系粉砂质泥岩。紫褐色泥质结构,中~薄层状构造,强~微风化,成岩性较差,可见明显层理,陡倾角节理裂隙发育,局部含大量石膏夹层。该组岩层主要出露于滑坡后缘及以上,岩层产状 NW60°~65°/NE6°~10°,由南向北呈变陡的趋势。泥岩中发育的结构面主要有:①压性结构面NW80°~NE75°/NW82°~85°;②张扭性结构面 SN ~ NE20°/W78°~82°;③ 张性结构面 NW65°/W84°;④ 压性结构面NW10°~NE15°/W25°~35°。其中①和②为与 F2,F5和F6断裂同期生成的结构面,①的压性结构面控制着滑坡的侧界,②的张扭性与③的张性结构面为滑坡后缘的依附面,④的压性结构面形成向临空倾斜的底界。上述结构面对老滑坡的形成及滑动起控制作用。

2.1.3 地质构造

勘察区在地质构造上位于东昆仑造山带与西秦岭造山带的衔接过渡地带,地质历史漫长,地层与构造组成复杂独特。受印支—燕山构造活动影响,本区褶皱成山,进入陆内构造发展阶段。强烈的喜马拉雅断块运动,形成多级断裂系,控制着本区山—盆耦合变迁,造就了现今的隆升高原山岳与断陷盆地构造格局。该区北临断陷盆地的边界断裂带F2,并与南北向、北北西向断裂F5,F6在区内交汇,受其影响,岩体中构造裂隙发育,岩体破碎,遇水软化后,易沿构造面失稳。

2.1.4 新构造运动及地震

早第三纪以来,青藏高原开始大范围强烈抬升,本区新构造运动受东昆仑构造带总体构造格局的制约,以断块升降运动为主导,主要表现为断裂构造的继承性活动和山—盆耦合的振荡性不均匀升降以及地震的多发性。高原抬升使河(沟)谷下切强烈,易形成临空面。地震多发,尤其是高强度地震,是老滑坡的主要促发因素,也是老滑坡复活的主要诱发因素之一。

2.1.5 水文与气候条件

该区属高原大陆性山地气候,干燥、寒冷、多风、缺氧。年平均气温低,气温日较差大,最大冻结深度1.9 m。年降水量超过500 mm,多集中在7—9月,雨季为4—10月;区内高原气候不利于植物生长,基岩易裸露风化。暴雨是形成滑坡的主要诱发因素,冻土消融亦为诱发滑坡的因素之一。

区内属黄河水系,滑坡前部冲沟自北向南贯穿全区,四季流水,流量随季节及降雨(雪)量变化大。

该区地下水类型有:①松散堆积层上层滞水,赋存于冲积层、洪积层、残坡积等土体中,含水性以冲积层、洪积层最好,坡积层次之,高阶地由于渗透性好,相对较差,水位随季节变化大;②基岩裂隙水,第三系泥岩固结程度相对较低,成岩性较差,孔隙度较高,裂隙较发育,裂隙水及孔隙水是其主要类型及赋存形式,富水性不均衡,泥岩多构成隔水层,在其间碎屑岩可形成相对富水层。

2.2 滑坡形成机制分析

根据地质勘察结果对滑坡形成及滑动变形原因分析如下。

1)不良地质条件是滑坡形成的基础。滑坡区位于单斜红层分布区,由第三系泥岩、泥质粉砂岩组成,成岩性较差,强度低,且泥岩具弱膨胀性,在水的作用下,易风化而强度降低,泥岩相对隔水,易形成软弱带。

2)地质构造因素。该区处于多条断裂的控制区域,受其影响,岩体破碎,节理、裂隙发育,为地表水的下渗提供了通道,地表水沿裂隙面下渗,在泥岩相对隔水段富集,形成或软化滑动面,诱发滑坡。

3)气候因素。区内属高原大陆性山地气候,冬季寒冷漫长,夏季降雨集中。地表水沿构造节理、裂隙面下渗,赋存于泥岩隔水带,冻融循环使岩土体进一步破碎、松散,有利于地表水下渗,浅层岩土体受地表水下渗、冲刷及冻融影响,易形成浅表层滑动、坍塌,周而复始,引起坡体滑动或老滑坡复活。

4)青藏高原新构造运动活跃,高原抬升,冲沟强烈下切,是老滑坡形成的主要因素,也是老滑坡复活的主要诱发因素之一。

5)地震是大型泥岩滑坡形成的促发因素,也是老滑坡复活的主要原因之一。

6)工程活动。公路通过滑坡,路基开挖、填方堆载,破坏了坡体原有的平衡状态和地表径流的原始排泄体系,是滑坡滑动变形的主要诱发因素。

在诸多不利因素的长期、反复作用下,最终导致滑坡的形成和滑动变形。

2.3 滑坡变形机理

青海高原大型红层滑坡形成的根本原因在于第三系红层为半成岩状,成岩性差、强度低、具膨胀性,遇水易软化,为大型滑坡的形成提供了必要的物质基础。地壳强烈抬升,沟谷下切,侧向卸荷作用使岩体强度进一步降低。地震、降雨、冻融等不利因素的影响,最终导致红层滑坡的形成。红层滑坡的形成和滑动变形机理可以归纳为:原始地貌→河谷下切→坡体卸荷松弛→岩土强度衰减→水的作用→岩土强度进一步衰减→地震作用→坡体整体滑移。

滑坡形成后处于时滑时停状态,受自然及人类工程活动等诸多不利因素的影响,老滑坡出现局部或整体复活。勘察时滑坡稳定性系数为0.98,处于不稳定状态。

3 工程治理

3.1 治理方案比较

经过详细工程地质勘察、滑坡形成机理分析、滑坡推力计算,滑坡本次复活主要是受强降雨影响,滑带强度指标降低,滑体重量增大,导致滑体失稳复活。滑坡后缘外为泥岩陡壁,以上为公路小里程段,受地形条件限制无法局部改移路线,整段路线也不具备改线条件。

治理该类滑坡,除设置比较完善的排水措施,有效降低滑体含水量,提高滑坡稳定度外,必须采取支挡措施稳定滑坡,才能恢复公路通行。由于滑坡规模大,推力非常大,需采用以抗滑桩支挡为主的治理方案。如按滑坡整体稳定治理,须两排抗滑桩(图2),工程量非常大,造价高,施工周期长。考虑到公路位于滑坡后部,于公路下侧设单排抗滑桩,结合疏排水和局部防护,可以保证公路路基稳定,同时滑坡推力减小,整体稳定度提高。该方案工程量减少40%以上,工程造价相应减少,施工方便,工期短。经技术经济比选,采用单排抗滑桩方案进行治理。

图2 两排桩方案P2-2断面

3.2 治理措施

采用抗滑桩支挡以保持路基稳定,由于滑坡产生整体滑动,路基下滑,治理工程工期较长。为确保工程施工期间滑坡不产生大的变形而影响施工进度和施工安全,确保临时便道通行安全,治理方案按治理工程(图3)和保通工程两部分考虑。

3.2.1 治理工程

该滑体后级滑坡滑带强度指标:黏聚力为10 kPa,反算内摩擦角为17.5°,抗滑桩设于公路下侧10 m,最大推力1 050 kN/m。

图3 单排桩方案P2-2断面

1)支挡措施。于公路下侧设单排抗滑桩,间距6 m,共31根。主轴段为锚索桩,截面2 m×3 m,桩长24 m,每桩设2孔8φs15.2预应力锚索,长29 m,共13根;其他段为普通桩,截面1.8 m×2.4 m,桩长18~25 m,共18根。

2)其他防护措施。公路内侧设挡土墙,拦截滑坡后部陡壁坍塌、碎落土体。挡土墙顶宽0.8 m,高3~5 m,总长200 m。

3)排水措施。①地表排水措施:考虑地表汇水冲刷滑体,该滑坡范围内公路不设涵洞,将公路边沟加大为0.6 m×0.8 m的矩形沟,接至前方涵洞,边沟总长250 m。②地下水疏排措施:抗滑桩间设仰斜排水孔,间距6 m,共32孔,排出滑体内的地下水。

3.2.2 保通工程

1)排水措施

治理工程排水措施先期实施,减小水对滑坡的不利影响,提高滑坡稳定度。

2)路基铺填

路基整体下滑段修筑砂砾便道,共计长115 m,按路面宽8 m,填厚2 m,备好砂砾石,雨季路面泥泞、下沉不平整时及时维护,确保路线畅通。

3)微型桩加固

于砂砾便道外侧设3排φ150 mm微型桩,间距、排距均为2 m,每排57根,桩深18 m,以加固临时便道,保证临时通行。

3.3 治理效果

未针对该滑坡整体稳定,仅针对路基稳定,采用单排抗滑桩进行支挡治理,同时设置了必要的地表、地下排水措施。工程实施后,经多年运营,后级滑坡稳定,路基未出现新的变形,前部滑坡处于蠕动变形状态,未出现较大滑动,公路畅通,社会、经济效益显著。

4 结论

1)大型红层滑坡的治理,必须进行详细的工程地质勘察,查清滑坡的性质、规模等,据此分析滑坡机理、稳定度及发展变化趋势,为滑坡治理设计提供可靠的依据。

2)滑坡治理方案的选择,需在详细地勘资料的基础上,综合分析滑坡地形地貌、滑坡与公路等拟保护对象的位置关系,以期达到可靠、合理、经济的设计目标。

3)本工程充分考虑公路位于滑坡后部的情况,针对公路稳定,采用单排抗滑桩进行治理,治理效果明显。工程实施方便、工期短,有效降低了造价,社会、经济效益显著。

[1]韩忠奎,马惠民,周德培,等.青海高原特殊条件下公路沿线大型滑坡和高边坡病害防治技术的研究[R].西宁:青海省公路建设管理局,2008.

[2]孙树珩.滑坡破坏机制及稳定性评价[J].铁道建筑,2011(9):87-89.

[3]徐邦东.滑坡分析与防治[M].北京:中国铁道出版社,2001.

[4]王恭先,徐峻龄,刘光代,等.滑坡学与滑坡防治技术[M].北京:中国铁道出版社,2004.

[5]梁志勇.山区高速公路高填斜陡路堤稳定性研究[J].公路工程,2012,37(3):85-88.