健康状况、公共服务与农村老人的主观幸福感

2014-07-24

(对外经济贸易大学保险学院,北京 100029)

一、问题的提出

人民的幸福快乐是实现中国梦的重要标准。尽管经济增长或收入增加是经济学的核心命题,然而,它们不是目标本身,而是实现居民福利改善进而达到幸福状态的手段,因此,居民幸福而不是收入应当成为公共政策制订者关注的主要目标。改革开放以来,我国经济和城乡居民的收入持续快速增长,但我国居民的幸福感并未同步提升,反而呈现下降趋势[1]。农村老人幸福问题尤为值得关注。由于大量青壮年劳动力外流而把老人遗留在农村,传统大家庭分崩离析,家庭养老难以为继,社区公共服务难以开展,可能导致农村老人的福利状况和幸福感的下降;但青壮年劳动力外出务工将能增加农村家庭的收入来源,而收入是影响居民幸福感的关键因素之一;同时,近几年来,中央和地方财政加大了对农村公共服务体系建设的投入,新型农村合作医疗(简称“新农合”)覆盖了绝大部分的农村居民,新型农村社会养老保险(简称“新农保”)也正席卷全国,农村社区助老活动和组织也正在一些地方蹒跚试点。这些错综复杂的力量将会对农村老人的福利状况,进而对其幸福感产生怎样的影响呢?回答上述问题将有助于为农村公共政策的改进指明方向,从而有的放矢地改善农村老人的福利状况,提高他们的幸福程度。

二、文献评述与本文贡献

主观幸福感(Subjective Well-being)或称生活满意度(Life Satisfaction),是人们对自身生活总体质量进行评价的满意程度,它反映了人们的总体福利状况。其研究肇始于20世纪50年代的西方国家。学术界对主观幸福感的研究最初多集中在心理学和社会学等领域。经济学家Easterlin于1974年对美国跨时期的收入变化与主观幸福感变化之间的关系做出了开创性的贡献[2],但当时其研究并未引起经济学界的关注。1990年代以来,无论是规模上还是深度上经济学对幸福的研究都呈指数增长。

在主观幸福感抽样调查中,通常使用总体生活满意度或总体幸福感来衡量主观幸福感。如被广泛用于跨国幸福调查的世界价值普查(World Values Survey)问题非常简单:“综合考虑所有因素,你如何评价这段时期的生活状况?”回答者可以从1(不满意)到10(满意)十个数字中选择答案来评估其生活满意度。通过对访问者答案的统计处理,世界价值研究机构得出各个国家的幸福指数。美国社会总调查(General Social Survey)以类似的问题询问美国人:“总体而言,您怎样评价最近情况,你认为是非常幸福、比较幸福还是不太幸福?”[3]尽管这些以自我报告形式提供的调查量表存在一些偏差,但它是目前获得主观幸福感数据的有效方式,而且研究也表明人们能够就自己的总体幸福状况做出评价,幸福量表具有可靠性、有效性和一致性[4-5]。

在经济学研究中,通常把居民的主观幸福感作为其福利状况的代理变量。收入与主观幸福感的关系是幸福经济学最为重要的议题。收入水平的高低被视为间接度量福利水平高低的一个主要指标,从而使得所有提高社会福利的经济政策,最后都会归结于经济的长期增长。然而,这却与大量的经验研究并不一致。尽管二战后许多发达国家人均国民收入大幅增长,但是居民平均主观幸福感却没有增加,甚至有所下降[6]。即国家变得更富有时,人们的平均幸福水平并未随之提高,这一现象被称为“幸福—收入之谜”。由于经济学家Easterlin最早研究这一现象,该现象又被称作Easterlin悖论。该悖论同样适用于中国。邢占军(2011)针对中国城市居民的研究发现,从一段时期内考察,地区居民幸福指数并没有随国民收入的增长而同步增长;地区富裕程度与居民幸福感水平之间相关性不明显[7]。田国强和杨立岩(2006)从理论和实证两方面解释了Easterlin悖论,发现存在一个与非物质初始禀赋正相关的临界收入水平,当收入尚未达到这个临界水平,增加收入能够提高社会的幸福度;一旦达到或超过这个临界收入水平,增加收入反而会降低总体幸福水平,导致帕累托无效的配置结果[8]。

多数研究更为强调相对收入与主观幸福感之间的联系。Easterlin是强调相对收入对主观幸福感有决定性作用的代表人物,他在一系列的文章中强调主观幸福感取决于相对收入而非绝对收入,相对收入比绝对收入对主观幸福感的影响更重要,主观幸福感随着自身收入水平的提高而正向变化,但随着他人收入水平的提高而反向变化[9]。国内学者裴志军(2010)亦发现相对收入对农村居民的幸福感有显著影响[10]。罗楚亮(2009)发现收入,包括绝对收入和相对收入仍是提升城乡居民主观幸福感的重要因素,高收入者的主观幸福感程度相对较高,但主观幸福感与收入之间的相关程度并不高[11]。

在非收入因素中,政府公共服务支出对居民幸福感的影响日益受到关注。大部分研究指出政府公共服务支出有利于提高居民的幸福感。如Ng等的研究指出政府提供某些公共产品和服务能够大大提高居民的生活质量和幸福,这主要是因为政府支出是对资源的重新配置,它能够将竞争十分激烈的私人消费转移到几乎人人都能共享的公共支出,降低了由攀比效应带来的幸福损失,从而有利于幸福感的提升[12-13]。因此,要想促进社会福利的持续增长,增加公共服务支出势在必行。Pacek和Radcliff(2008)的研究也揭示福利支出的慷慨有助于改善生活满意度[14]。在对具体的公共服务支出项目对幸福感的影响中,有研究发现,政府的健康支出显著改善了居民的幸福感[15];公共安全支出对幸福感有显著的促进作用[16]。国内学者孙凤(2007)也发现社会保障和收入分配政策公平性直接影响居民的幸福感[17],不过其对社会保障和收入分配政策的公平性采用了自我评价的方法。然而,也有些研究发现公共支出与居民幸福感没有关系,如Veenhoven(2000)发现国家的社会保障支出与居民幸福感没有关系[18];针对10个OECD的国家研究亦揭示,政府支出对生活满意度没有显著的影响[19]。

此外,有些研究指出了年龄、性别、教育、职业及社会参与等社会人口统计变量能解释个体的主观幸福感的差异。然而,这些因素对主观幸福感的影响方向与影响程度在不同研究者的结论之间存在差异[20]。

可见,居民主观幸福感的影响因素在现有文献中的研究结论并不一致。那么,这些因素对我国农村老人的主观幸福感产生了怎样的影响呢?

本研究贡献之一是用居民自我评价的生活水平来弥补用收入来衡量居民经济状况的不足。在现有研究中,收入成为最受关注的因素,但用收入来衡量居民的经济状况存在很大的局限性。首先,收入是一个流量指标,仅能反映调查年份的情况,而无法反映家庭财富积累状况,同收入相比较,家庭财富累积状况更能影响居民的经济状况;其次,收入无法有效地反映不同家庭支出负担存在的差异,如在收入大体相同的情况下,有大病支出的家庭经济状况将明显恶化;再次,收入核查存在较大困难,尤其是在我国农村地区,农村居民收入来源于农作物收入、养殖收入和务工收入等多种渠道,难以准确统计;最后,收入不能反映出地区间生活成本的差异,而这种生活成本的差异意味着同样的收入在不同地区可以获得不同的生活水平。为了克服收入的上述局限性,本研究以家庭人均绝对收入和自我评价的生活水平两个指标来衡量家庭的经济状况。自我评价的生活水平更能反映家庭的财富积累状况和生活质量,同时,居民评价生活水平时通常是基于居住地的生活成本做出评价,因而,该指标能够较好地反映调查对象的经济状况。

本研究贡献之二是在居民主观幸福的影响因素中引入了公共政策变量。近年来中国政府日益重视农村社会发展的投入,致力于建立起较为健全的农村社会保障体系和社会服务体系。这些政策的最终目的是要提高居民的幸福感,其效果如何需要深入的研究。

本研究贡献之三在于揭示出农村中极为脆弱的老人群体的幸福感的影响因素。国内现有研究主要针对城乡普通居民,而缺乏对农村老人幸福感的专门的深入分析。农村青壮年劳动力外迁导致空巢老人规模日益庞大、农业劳动负担增加以及生病期间无人照料等难题,提升农村老人的幸福感是实现农村社会和谐稳定的重要前提,因此,需要对农村老人的幸福感加以特别的关注。

三、数据来源、变量界定及样本分布

1.数据来源

本研究采用了北京大学中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,简称“CHARLS”)2011年全国基线调查数据。为了保证样本的无偏性和代表性,CHARLS基线调查抽样通过四个阶段,分别在县(区)、村(居)、家户和个人层面上进行抽样①。具体而言,在县(区)和村(居)两级抽样中,CHARLS均采用按人口规模成比例的概率抽样,简称为PPS抽样(probabilities proportional to size)。最终,获得有效样本17587人。CHARLS调查问卷包括个人基本信息、家庭结构和经济支持、健康状况、医疗服务利用和医疗保险,工作、退休和养老金、收入、消费、资产,以及社区基本情况等。

为了考察农村老人的主观幸福感的影响因素,本研究从基线调查数据选择出年龄在60岁及以上农村社区老人样本,共计获得4319个有效的农村老人样本。

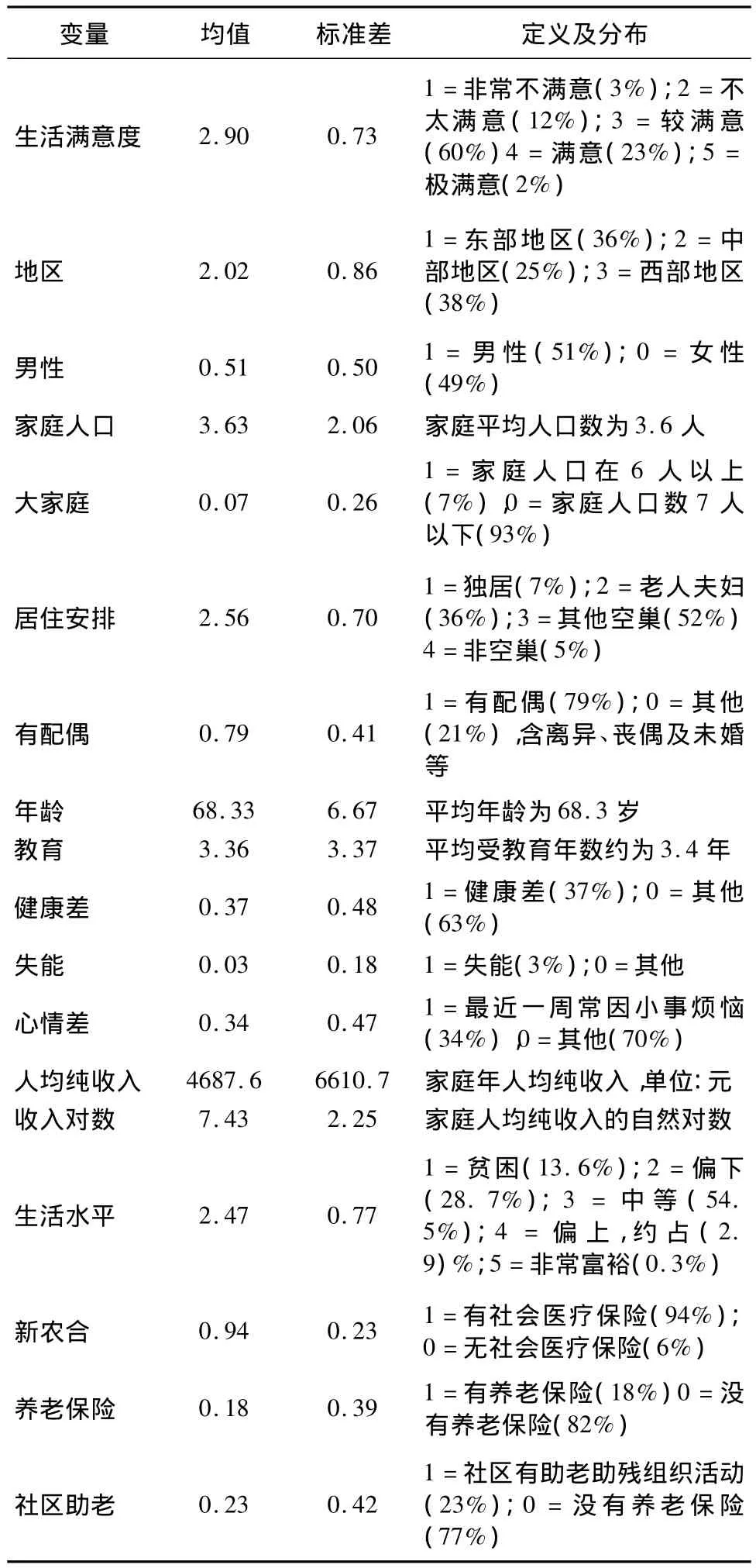

2.变量界定及样本分布(见表1)

因变量主观幸福感以生活满意度来衡量,共分为5个等级,即非常不满意、不太满意、较满意、非常满意和完全满意,农村老人样本生活满意度的均值为2.90;其中,对生活完全满意、非常满意与比较满意的农村老人样本合计约占85%,仅有15%农村老人对生活不太满意及非常不满意。可见,绝大部分农村老人对生活满意,主观幸福感较高。从人口特征看,男性农村老人样本约占51%,东中西部地区农村老人样本分别占36%、25%和38%,生活在大家庭(家庭人口在6人以上)的农村老人样本约占7%;平均年龄越68.3岁。

表1 主要变量的定义与样本分布

从居住安排看,非空巢老人②仅占5%,而约有7%的老人处于独居状态、36%的老人老年夫妇二人居住在一起、另外约有52%的老人与孙辈或其他亲属但未与子女居住在一起③。后三者即是常说的空巢老人。

本文以健康状况和教育来衡量农村老人的人力资本状况。从健康状况看,约有37%的老人自我评价健康较差或非常差,约有3%的老人至少丧失了一项基本的生活自理能力,约有34%的老人最近一周常因小事而烦恼;从教育水平看,农村老人平均接受教育的年数为3.4年。

从绝对收入看,调查对象家庭年人均纯收入为4687.6元。从自我评价的生活水平来看,其均值为2.47,其中,约有13.6%的农村老人样本认为自己的生活水平处于贫困状态,仅有约3.1%的样本认为自己的生活水平处于偏上或富裕状态。这与绝大部分农村老人样本对生活满意度高形成了鲜明的反差,可见,生活水平高并不是生活满意度高的唯一的影响因素。

本文以新农合、新农保和社区助老助残组织及活动来衡量农村老人享受公共服务的状况。样本中,约有94%的农村老人样本参加了新农合,可见新农合制度的实施使得绝大部分的农村老人在对抗疾病经济负担上有了保障机制;近年来开始试点推广的新型农村社会养老保险制度也取得较大的成效,约有18%的农村老人参加了该社会养老保险;同时,约有23%的农村老人所在的社区存在助老助残组织或活动。

四、计量模型分析结果与讨论

在已有的研究中,主观幸福感通常被视为人口因素、社会因素、经济因素以及政策制度环境等一系列自变量的函数[20]。其实证模型公式如下:

在本文中,主观幸福感以生活满意度来测量。为了考察某特定变量对是否幸福的边际效应,本文把生活满意度转化为哑变量的形式,如果调查对象对生活完全满意、非常满意、比较满意,则认为其幸福,赋值为1;如果调查对象对生活不太满意或很不满意,则认为其不幸福,赋值为0。本文通过构建Probit模型,在控制住人口特征变量(含居住地区、性别、家庭规模及婚姻状态等)和居住安排变量的情况下,考察农村老人的经济状况(含绝对收入和生活水平)、人力资本因素(含健康状态、教育水平)以及公共服务因素(含社会医疗保险、社会养老保险及社区助老助残活动或组织)对农村老人主观幸福感的影响。各自变量对农村老人主观幸福感影响的边际效应(dy/dx)如表2。

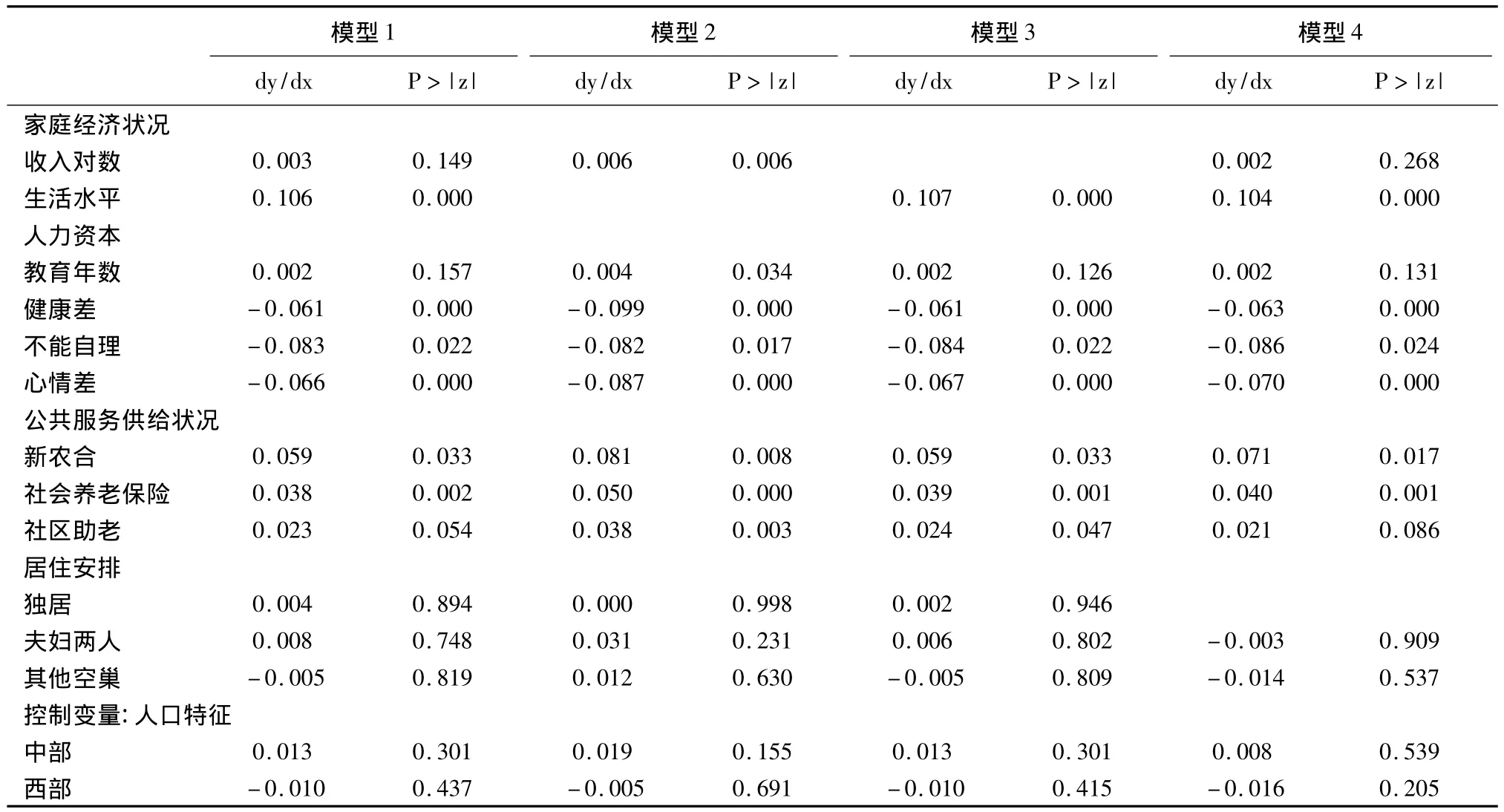

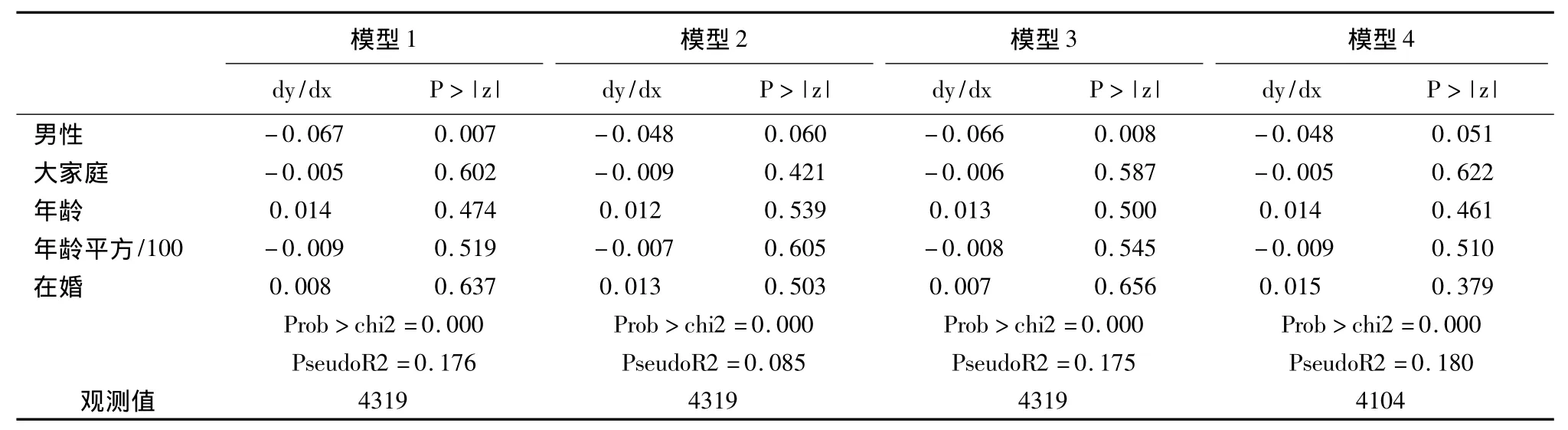

表2 农村老人主观幸福感影响因素的边际效应(Probit模型)

续表2

家庭经济状况对幸福的影响是主观幸福感文献最为关注的内容。从模型1可以看出,如果同时考虑绝对收入和自我评价的生活水平,家庭人均绝对收入对老人主观幸福感没有显著影响,而自我评价的生活水平对农村老人的主观幸福感影响较大,老人自我评价的生活水平每增加一个等级,其感觉到幸福的概率约增加10.6%。这意味着同自我评价生活水平贫困的农村老人相比较,自我评价的生活水平偏低、中等、偏上和非常富裕的老人感觉幸福的概率分别高出约11%,21%、32%和42%。在不控制自我评价的生活水平的情况下(见模型2),尽管家庭人均绝对收入对农村老人的主观幸福感的影响变得显著,但影响甚微,人均绝对收入增长10%,农村老人感到幸福的概率仅能增加0.6%;而在不控制人均绝对收入的情况下(见模型3),自我评价的生活水平及其他自变量的系数的显著程度及大小,同模型1相比较基本没有发生变化。上述情况表明,与此前大部分文献的研究结论相一致,绝对收入对农村老人的主观幸福感的影响甚微;而自我评价的生活水平因能够反映家庭总体经济状况和生活质量,更能反映农村老人的福利状况,因而更能影响其主观幸福感。这也揭示把收入作为衡量居民福利状况的标准具有很大的局限性。

农村公共服务的供给状况也显著地影响了农村老人的主观幸福感。同未参加新农合的农村老人相比较(见模型1),参加了新农合的农村老人感觉幸福的概率高出约5.9%;同未参加新农保的农村老人相比较,参加了新农保的农村老人感觉幸福的概率约高出3.8%;同所在社区没有助老助残组织的老人相比较,所在社区有助老助残组织及活动的老人感觉幸福的概率高出约2.3%。可见,新农合和新农保的实施构筑起了农村老人疾病风险和年老风险的防范机制,有助于减轻疾病经济负担,增加其年老后独立收入来源,在一定程度上增加农村老人的主观幸福感,而农村社区逐步发展的助老助残组织以及邻里互助活动也有助于解决农村老人日常生活难题,从而也有助于提升他们的主观幸福感。

在人力资本因素中,农村老人的健康状态对其主观幸福感影响较大,而接受教育程度的高低则没有显著影响。健康自评差的农村老人主观幸福感显著较低,同健康状况一般及好的农村老人相比较,健康自评差的老人感觉幸福的概率约低6.1%;生活自理能力也影响了农村的老人主观幸福感,同生活能够自理的老人相比较,生活不能自理的老人感觉幸福的概率约低8.3%。为了控制调查时农村老人的当前精神健康状态和性格因素对主观幸福感的影响,本研究亦考察了调查对象最近一周是否经常因为小事而烦恼,结果揭示,接受调查的农村老人当前的精神状况对其主观幸福感的自我评价影响甚大,同最近一周没有经常因为小事而烦恼的农村老人相比较,经常因为小事而烦恼的老人感觉幸福的概率约下降6.6%。而此前大量研究没有考虑到调查对象调查期间精神状态对其主观幸福感的影响,可能导致估计结果产生偏差。

同直观印象不同的是空巢老人,包括独居老人及夫妇两人户老人家庭及其他类型空巢老人,在主观幸福感上均同有子女在身边的非空巢老人没有显著的差异。这可能是因为子女外出对空巢老人的影响是双向的,一方面,子女外出增加了自己的劳动负担及生活无人照料难题,导致其主观幸福感下降,但另一方面,子女外出改善了家庭的生活水平,从而有助于农村老人福利状况的改善而导致其幸福感提升。

在主观幸福感的影响因素中,除了考察上述具有明确经济和政策含义的变量外,基于现有研究文献变量的选择方式,本文对调查对象的人口学特征进行了控制。选取的变量包括调查对象居住地区、家庭规模、年龄、性别、婚姻状况等。从结果看,居住于大家庭的农村老人主观幸福感较低。这可能是大家庭的农村老人因为需要承担多个子女成家立业的职责,家庭负担沉重导致其主观幸福感下降。其他变量,包括地区、性别、年龄和婚姻状态等均对农村老人的主观幸福感没有显著影响。

模型4专门考察了空巢老人主观幸福感的影响因素。模型结果同普通老人基本一致,空巢老人的主观幸福感仍然主要受其生活水平、健康状况、是否参加了新农合及新农保、所在社区是否有助老助残组织及活动等因素影响。

五、结论与政策思考

基于全国调查数据,本文对农村老人主观幸福感的影响因素进行了实证分析。结果表明:1.绝对收入在反映农村老人的福利状况上具有较大的局限性,生活水平的改善,而不是绝对收入的增加提升了农村老人的主观幸福感;2.健康状况对农村老人主观幸福感的影响较大,良好的健康状况、生活自理能力以及精神健康均有助于改善农村老人的主观幸福感;3.农村地区基本公共服务的提供,包括新农合、新农保与助老组织及活动均有助于提高农村老人的主观幸福感;4.空巢老人与普通老人的主观幸福感没有显著的差异,空巢老人主观幸福感同样主要受其生活水平、健康状况及享受的公共服务状况的影响;5.除了家庭规模外,性别、年龄、所在地区、婚姻状态以及教育程度均对农村老人的主观幸福感没有显著影响。

可见,提升农村老人的主观幸福感,不仅需要关注他们收入水平的增长,更要关注他们实际生活水平的提高和健康状况的改善,逐步实现城乡之间及区域之间基本公共服务均等化。这为农村地区公共政策的制定和实施提供了重要启示:

首先,要把农村居民的实际生活水平的改善作为农村公共政策制定和实施的重要标准之一。绝对收入作为一个流量指标,无法反映家庭财富积累状况,亦无法反映不同家庭支出负担存在的差异,因而,在反映包括农村老人在内的农村居民的福利状况上存在较大的局限性。然而,我国许多公共服务的资格认定中,仍然主要以收入为标准。如农村社会救助,一些农村居民尽管因大病大灾或教育而导致支出负担沉重,实际生活水平甚至低于农村低保户,但因为他们收入超出低保线而无法纳入救助范围。因此,在以收入作为衡量依据的农村公共服务中,需要把进一步考虑到农村居民的支出状况和实际的生活水平。

其次,要推进基本公共服务均等化。尽管新型农村合作医疗已经覆盖了绝大部分的农村老人,但新型农村社会养老保险和农村社区助老服务仍然处在起步阶段,存在较大的城乡差异和地区差异。因此,一方面要继续通过财政转移支付和财政补贴的方式,逐步实现新型农村社会养老保险在全国农村地区的全面覆盖,同时,要逐步提高其待遇水平,以增加农村居民年老无法从事劳动后收入的自主性和独立性;另一方面,要通过财政补贴或政府购买服务的方式,支持农村地区发展助老助残组织、邻里互助组织及活动,以解决农村地区青壮年劳动力大量外流导致的老人无人照料难题。

最后,要强化农村公共卫生服务体系建设,改善农村老人的健康状况。其实,对农村老人而言,只要拥有良好的健康状况,他们基本都能自食其力,甚至有的老人只要具有生活自理能力,就能够一直从事劳动,而没有退休一说。鉴于我国城乡疾病模型转为以慢性病为主,这些疾病是导致老年人丧失生活自理能力的主要因素。而慢性病蔓延和恶化能够通过健康知识普及、健康生活方式的养成(如控制食盐的摄入量)、公共卫生设施的完善(如改厕、清洁用水)以及健康监控(高血压的社区管理)等公共卫生服务措施得到有效的控制。因此,为了改善农村老人的健康状况,减轻老人的疾病经济负担,提升老人的主观幸福感,需要强化农村的公共卫生服务体系建设,把村卫生室和乡镇卫生院建设成慢性病预防、控制及健康知识普及的健康服务和健康管理中心。

注释:

①更为详细的抽样过程及方法请参考Yao hui Zhao et al,China Health And Retirement Longitudinal Study-2011-2012 National Baseline Users’Guide.

②本文把超过6个月以上未与子女(含儿媳及女婿)居住(吃住)在一起的老人定义为空巢老人,否则为非空巢老人。

③由于子女均外出打工,祖父母或外祖父母承担了在家抚养孙辈的责任,本文把这种类型的老人也归类为空巢老人。

[1]鲁元平,张克中.经济增长、亲贫式支出与国民幸福——基于中国幸福数据的实证研究[J].经济学家,2010(11).

[2]Easterlin R A.Does Economic Growth Improve the Human Lot?Some Empirical Evidence[M]//David P A,Reder M W.Nations and Households in Economic Growth:Essays in Honor of Moses Abramowitz.NewYork:Academic Press,1974.89-125.

[3]Kahneman D,Krueger A B.Developments in the Measurement of Subjective Well-Being[J].The journal of economic perspectives,2006(1):3-24.

[4]Frey B S,Stutzer A.Happiness and Economics:How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being[M].Princeton University Press,2010.

[5]Veenhoven R.Developments in Satisfaction Research[J].Social Indicators Research,1996(1):1-46.

[6]Stutzer A,Frey B S.Recent Advances in the Economics of Individual Subjective Well-Being[J].Social Research:An International Quarterly,2010(2):679-714.

[7]邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011(1).

[8]田国强,杨立岩.对“幸福—收入之谜”的一个解答[J].经济研究,2006(11).

[9]Easterlin R A.Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?[J].Journal of Economic Behavior& Organization,1995(1):35-47.

[10]裴志军.家庭社会资本、相对收入与主观幸福感:一个浙西农村的实证研究[J].农业经济问题,2010(7).

[11]罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J].财经研究,2009(11).

[12]Ng Y.Happiness Studies:Ways to Improve Comparability and some Public Policy Implications[J].Economic Record,2008(265).

[13]Ng Y,Ho L S.Happiness and Public Policy:Theory,Case Studies and Implications[M].Palgrave Macmillan,2006.

[14]Pacek A,Radcliff B.Assessing the Welfare State:The Politics of Happiness[J].Perspectives on Politics,2008(2):267-277.

[15]Kotakorpi K,Laamanen J.Welfare State and Life Satisfaction:Evidence from Public Health Care[J].Economica,2010(307):565-583.

[16]Wassmer R W,Jr E L L,Kroll S.Sub-National Fiscal Activity as a Determinant of Individual Happiness:Ideology Matters[J].Journal of Happiness Studies,2009(5):563-582.

[17]孙凤.性别、职业与主观幸福感[J].经济科学,2007(1).

[18]Veenhoven R.Well-Being in the Welfare State:Level Not Higher,Distribution Not More Equitable[J].Journal of Comparative Policy Analysis,2000(1):91-125.

[19]DiTella R,MacCulloch R.Partisan Social Happiness[J].The Review of Economic Studies,2005(2):367-393.

[20]Dolan P,Peas Bood T,White M.Do we Really Know What Makes Us Happy?A Review of the Economic Literature On the Factors Associated with Subjective Well-Being[J].Journal of Economic Psychology,2008(1):94-122.