处方点评工作对医院门诊用药干预的效果分析

2014-07-24梁华,李根,高羽,黄砚

梁 华,李 根,高 羽,黄 砚

(四川省成都市妇女儿童中心医院药剂科,四川 成都 610000)

卫生部于2007 年5 月1 日起实施的《处方管理办法》旨在规范处方管理,促进合理用药,保障医疗安全。2010 年2 月10 日,卫生部颁发了《医院处方点评管理规范(试行)》,规范了医院处方点评工作。我院于2012 年4 月成立处方点评专家组及点评小组,对我院三院合并后处方开具及合理用药进行点评,了解临床用药情况,加强处方审核,对不合理处方进行总结分析,促进临床合理用药,同时促进药师掌握合理用药知识、提高药师专业素养。现总结如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

选取我院2012 年1 月至12 月门/急诊处方,每月处方每隔5 张抽取1 张,共抽查600 张,干预前处方选自1 ~6 月,共计7 200 张;干预后处方选自7 月至12 月,共计7 200 张。

1.2 方法

1.2.1 点评内容

按照《处方管理办法》,处方点评小组的临床药师负责处方点评工作,主要从所抽查的门/急诊处方的书写是否规范及用药适宜性两方面进行点评。用药适宜性内容包括处方用药与临床诊断是否相符;是否有用药指征;选用药品是否合适;剂型、用法、用量、给药途径是否正确;有无重复用药、有无配伍禁忌或不良的相互作用等。处方点评专家组对点评结果进行最后审核及干预工作。处方点评依据为《中国药典》、世界卫生组织(WHO)、中华医学会等专业委员会制定的用药指南和诊治标准,有权威性的循证医学依据,达成专家共识的合理用药评价指标,《抗菌药物临床应用指导原则》及药品说明书等。

1.2.2 点评问题干预方式

技术干预:采用讲座、宣传册、编写《药讯》、医院信息网络系统、临床药师与各科室沟通交流等形式开展。具体内容为,在全院开展《处方管理办法》讲座,针对处方中存在问题进行剖析,对处方的正确开具进行培训;采取宣传册的方式对医师及患者进行合理用药知识宣传,杜绝不合理处方的开具;临床药师深入临床,与医师进行交流,对不合理用药实施专科反馈,及时与医师进行沟通与讨论,并提供合理用药建议与依据;编写医院《处方集》《药讯》等资料,提供药品用法用量、给药途径、注意事项等基本信息,为临床正确开方提供帮助;完善医院信息系统(HIS),在医师开方中嵌入合理用药软件,在医师开方时进行处方正确开具提示,如抗菌药物的限制级别,非此级别的医师不能开具,系统自动提示并无法进行下一步操作,单张处方不能开具5 种以上的药品等。

行政干预:医院发布药品使用、管理环节相关文件、制度等,引导医师正确使用治疗药物;每月统计药品品种用量,结合实际就诊情况及疾病的发生情况分析用药结果,对重点或突出的不合理用药提出警戒,对严重不合理用药给予教育和警示;对药品进行用量动态监测,根据监测结果及各科室用药统计结果进行分析总结,并反馈到各个科室以引起关注,并对医师处方进行抗菌药物专项点评,对不合理用药医师要求其说明原因,规范医师用药行为;定期向全院公布不合理处方和分析结果及不合理用药医师名单,并与绩效考核挂钩进行处罚及培训教育,对超常规用药的药品限量供应甚至停供,以促进药物的合理使用。

2 结果与分析

2.1 统计结果

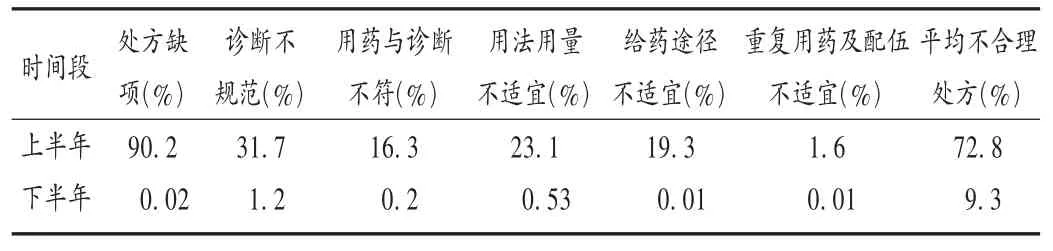

结果见表1 和表2。由表1 可看出,2012 年平均用药品种数为2.1 种,符合WHO 在发展中国家医疗机构门诊药品的合理利用制定的标准(平均用药数1.6 ~2.8)[1];注射剂使用百分率由干预前的34.37%降为15.83%,达到WHO 的标准(平均处方注射剂的使用率13.4% ~24.1%)[1],抗菌药物使用率由干预前的35.77%降为15.56%,低于WHO 的标准(20% ~26.8%)[1],符合我国抗菌药物专项整治活动实施方案的标准(低于20%);平均处方金额未超过200 元/张,但干预后比干预前有所降低。由表2 可以看出,干预前处方合格率极低,干预后处方不合理率从72.8%降为9.3%(此不合理率未统计床位未划斜线的缺项问题)。

表1 2012 年门/急诊处方基本指标比较

表2 2012 年不合理处方类型及比例统计

2.2 分析

2.2.1 指标情况分析

注射剂及抗菌药物使用百分率的降低源于多次对卫生部相关文件的学习讲座,重点学习了《处方管理办法》《抗菌药物临床应用指导原则》《抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》《抗菌药物临床应用专项整治活动方案》等文件,严格要求医师在无明确感染指征时不能使用抗菌药物。如处方诊断为急性上呼吸道感染,此类疾病70% ~80%由病毒引起[2],但干预前处方中大部分均在无指征及实验室数据下使用抗菌药物,干预后医师都在有感染指征并在实验室检验结果阳性时使用抗菌药物,避免了抗菌药物的不合理使用,降低了门诊抗菌药物的使用率。对不严重的疾病能口服用药的不注射用药,在较大程度上降低了注射剂的使用率。

2.2.2 不合理因素分析

缺项问题:干预前处方缺项问题严重,缺项主要表现在门诊处方在床位处未划斜线或写床位,经HIS 系统在软件上进行修改后,此问题得到了根本性的改变。

诊断不规范:妇科人流术后使用司帕沙星片预防感染,处方诊断为“早孕”,不能确定是因为感染用抗菌药物还是术后使用抗菌药物,如感染有孕情况下就不该选用司帕沙星作为抗感染药物;有些诊断不完整,如“上感”“毛支”“喘支”等,有的疾病用英文缩写等。

用药与诊断不符:如急性上呼吸道感染在没有感染指征情况下用头孢克洛颗粒而未用抗病毒药物;过敏性鼻炎用头孢地尼;诊断“急支”用药维生素BT(主要用于消化不良)等。

用法用量不适宜:门诊常见感染输液病人处方中开具美洛西林舒巴坦钠,1.25 g,每日1 次,青霉素类抗菌药物大多为时间依赖性治疗药物,半衰期短,每日给药次数应为2 ~3 次;还有超常处方,如孕妇缺钙补充含钙类药物超过7 d 量而未签名说明原因的。

给药途径不适宜:在此项抽查中发现耳鼻喉科对咽炎的治疗采用克林霉素注射液雾化给药,经考证无此种给药方式较为有力的循证医学依据,与该科医师交流后,在没有确切的治疗依据情况下,医院停止克林霉素的此种使用途径。另外,由于医师不熟悉电子处方软件导致的失误,如凝结芽孢杆菌活菌片为“静脉输液”,还有维生素AD 滴丸“滴鼻”等,此类问题在点评中多次提及,逐渐改善。

重复用药及配伍不适宜:如处方中同时开具阿洛西林和美洛西林舒巴坦钠,从两药的药动学和药效学两方面都属于重复用药;处方开具哌拉西林舒巴坦,以小儿电解质补给液为溶媒,小儿电解质补给注射液主要用于补充热能和体液,浓度每250 mL 含9.375 g 葡萄糖及0.562 5 g 氯化钠,其氯化钠含量较0.9%氯化钠注射液低,与5%的葡萄糖氯化钠相比不适宜做溶媒使用。

其他:处方抽查中还有处方颜色使用不合适的,如儿童处方未按要求使用绿色;给药部位不明确,如“外用”;医师签名不清晰等。

3 结语

处方是医疗法律文书,处方的前记、正文、后记分别包含了患者的基本信息、药物使用信息,还包含了医师对药物治疗的水平等,同时也是一项重要的法律依据。处方点评是处方管理工作的一项重要内容,高质量的处方点评可以促进用药规范性,防止潜在的用药失误,提高医疗品质,降低医疗风险,同时可以提高药物治疗的安全性、有效性和经济性,改善医患关系。我院对处方点评工作的重视使处方的合格率得到了很大的提高,干预前后处方有很大区别,证明我院点评方法可行,干预措施得力,规范了药物的合理使用,阻止了抗菌药物的滥用。

[1] 李 洋,颜 红. 处方信息的分析与利用[J]. 中国医院统计,2005,12(1):79.

[2]“百万药师关爱工程”系列教材编委会. 临床治疗学[M]. 北京:科学技术出版社,2005:121.