乐音飞扬

2014-07-24孙建伟

◆ 孙建伟

乐音飞扬

◆ 孙建伟

1

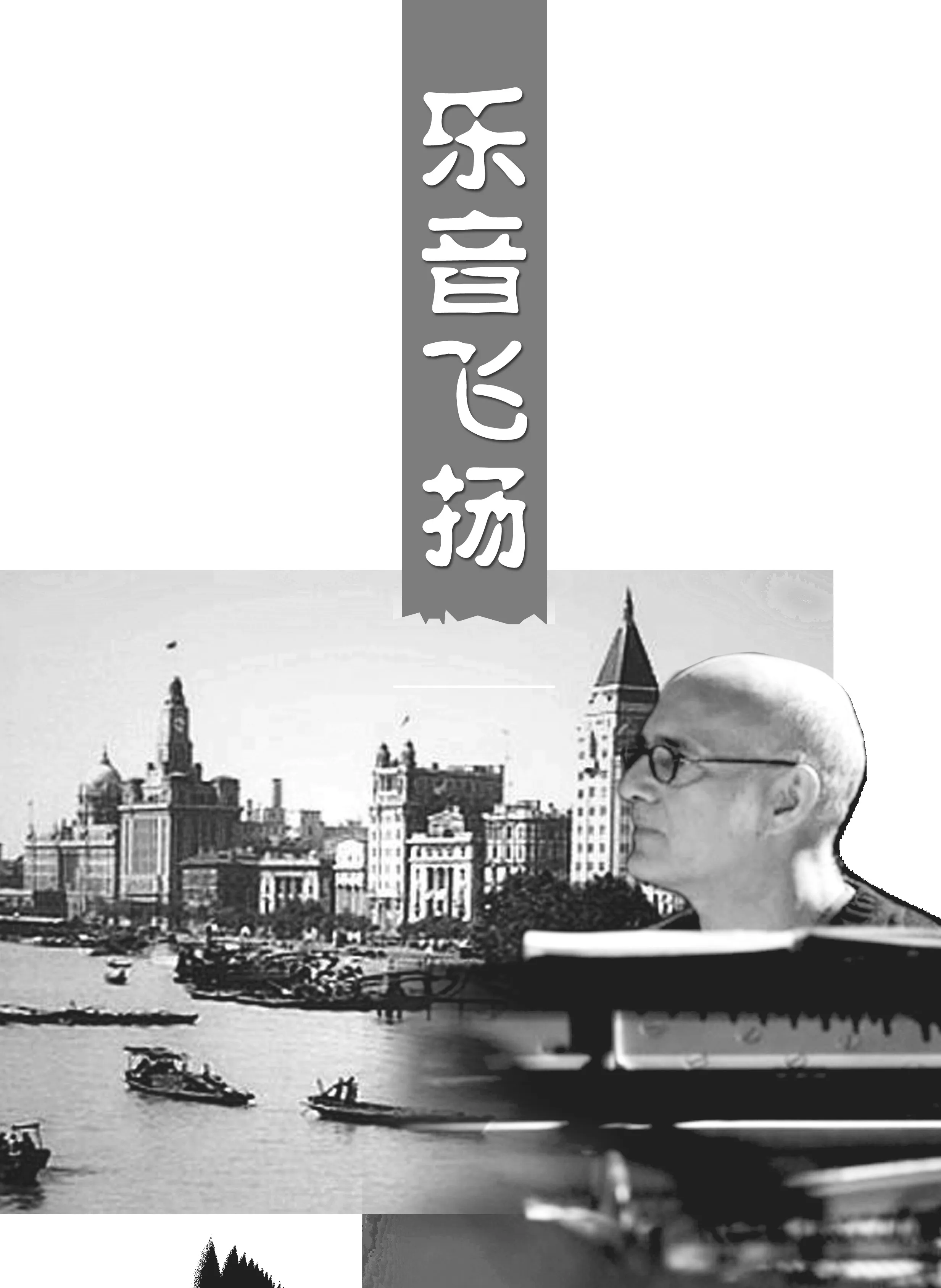

从客轮上下来,站在外滩的堤岸边,弗拉维奥就被沿江铺陈的万国建筑惊呆了。十几年来,他带着音乐在世界各国大城市闯码头,从欧洲的科隆、巴黎、阿姆斯特丹,到亚洲的孟买、吉隆坡、苏门答腊、爪哇,可谓见多识广,但他还是被这座城市扑面而来的天际线弄得有点眩晕,有点虚脱……不知道是旅途劳顿还是水土不服,这位刚落脚上海的钢琴家突然病倒了。然后一辆救护车直接把他送进了离外滩最近的仁济医院。辗转在病榻上,弗拉维奥想,这究竟是一份见面礼还是一个下马威?卧于病榻,他无法找到答案。在他的计划中,上海不过是又一个巡演的码头,下一站是日本东京。

这位弗拉维奥先生是意大利音乐神童。七岁学习钢琴,十一岁登台演出。十七岁问鼎“钢琴之王”李斯特大奖。音乐大师普契尼喜不自胜,将其收入麾下。弗拉维奥的音乐通道就此打开,随后开始了他在世界各地的巡演之旅。一架钢琴让他蜚声乐坛。

痊愈后的弗拉维奥再次来到外滩。远眺身后的黄浦江,帆船密密匝匝,好像插在水中的秧苗,只是显得参差不齐。偶有舰船驶过,在江面上辟出一道水谷,再播撒开去。一群海鸥啾啾叫着往下俯冲,就在将要接近水面的瞬间突然展翅向上,画出一道异常美丽的弧线。弗拉维奥和经纪人一路向西走去,感到有些奇怪,这个神秘的东方国度竟然寄居着一个地道的欧洲城市。看这建筑,这街道,还有这街灯……甚至比他的故乡还要时尚。真是太不可思议了。他无法掩饰对这座城市的喜欢了。他对经纪人说:“也许我早该到这里来演奏了。”经纪人说:“你说得太对了,否则西方人怎么会把这座城市叫作‘东方的巴黎’呢?”弗拉维奥兴奋起来:“那就请你赶快给我安排演奏吧。啊,我简直迫不及待了。”经纪人想,真是名符其实的意大利人,一旦燃烧起来,谁都挡不住。

夏令派克大戏院。舞台中央的聚光灯下,一架铮亮剔透的钢琴等候着它的主人。一会儿,一位个子矮小,架着一副圆框眼镜的男人出场了。大幅海报上写着他的大名和头衔:意大利钢琴家弗拉维奥。弗拉维奥站在琴边,优雅地向观众行礼,掌声似乎并不太热烈。他充耳不闻,在琴凳上坐下,两手已放在琴键上。戏院里的空气一下子被第一个音符的震动塞满了。琴声舒缓流动,当一个爆发音出现时,戏院突然全部暗场,琴声依然,直到变奏响起,全场重放光明。琴声戛然而止。但这并非终曲,所以观众席里出现了些许骚动。弗拉维奥站起来,向着舞台侧面的方向指了一下,然后继续他的演奏。音乐忽而舒展,忽而紧绷,忽而撕裂般喷薄,忽而如泣般低吟,人们的呼吸张弛完全被弗拉维奥的指尖控制了。一曲终了,掌声如潮,与弗拉维奥出场时的平淡恍若隔世。

但在第二天接受《字林西报》的采访中,弗拉维奥对戏院所谓的“摸黑演奏”噱头不屑一顾。他直言,这不是艺术,这是低层次的取悦。他不喜欢这样的“看点”。他还表示,他将自己策划一场独奏音乐会,充分展示他的演奏艺术。

弗拉维奥的表态让经纪人吓了一跳,因为他的突然患病已经迟滞了去日本巡演的行程,难道他不知道违约是要赔偿的吗?不,必须阻止这个随心所欲的意大利人的念头。不料弗拉维奥听完他喋喋不休地陈述利害后,仍然沉浸在他自己的情绪中:“别担心,我只不过是想把我最好的艺术呈现出来,因为我跟你说过,我爱上了这座城市,就要把最好的献给它。但是,那场演出实在令人沮丧。”

“但是,大名鼎鼎的《字林西报》不是对您的演奏大加赞美吗?”

“不,我要的不是赞美。我要的是明白。我敢肯定,他们并不明白。你明白吗?”

“我,嗯……不太明白。”

“瞧,连你都不明白,这就是我要在上海举办一场独奏音乐会的理由。”他把玩着产自撒丁岛的石楠根烟斗,装好烟丝,陶醉地吸了一口,然后问经纪人:“这个理由你同意吗?”

经纪人嗅着口味浓烈的烟丝味,心里埋怨着。但他知道,在这个为音乐疯狂的家伙面前,他只有让步的份了。

2

1919年农历春节前后,一张盛况空前的音乐演出海报席卷租界的大街小巷。意大利钢琴家弗拉维奥将独奏莫扎特D大调钢琴协奏曲《加冕》。

兰心大戏院演奏厅的帷幕拉开,一架世界顶尖的斯坦威钢琴立在舞台中央。弗拉维奥登台了,发现观众席上有些嘈杂,他禁不住扫视了一眼。啊,端着绅士架子的英国佬,到处显示优雅的法国佬,一本正经的德国佬,个性张扬的美国佬,这倒与我们意大利人很像。他们都是慕名而来的吗?他们懂我的音乐吗?弗拉维奥习惯地挺了挺胸,然后坐下,指尖按下了琴键。全场一下子安静下来。

弗拉维奥进入了他的音乐世界。抑扬,震颤,高亢,低回,每个音符都倾溢着他的激情,他的心境,甚至他的生命。被他临时招至麾下的来自俄罗斯、匈牙利的演奏家用同样高超的技艺征服了观众。

弗拉维奥像一个昂扬的音符在上海的天空飞扬。

公共租界工部局乐队不久召开董事会,议题只有一个,乐队需要聘请的指挥人选。这是关乎乐队生存的重大问题。

租界的缤纷声色,音乐是当仁不让的主角,不过玩乐器真正玩得好的不多,工部局乐队也就一个大鼻子法国长笛演奏家领衔,二十位演奏员清一色菲律宾人。演出水准根本不能满足各国外侨从小熏陶的音乐水准。所以常常入不敷出。工部局董事会不时有人提议解散乐队,最后勉强存活下来,当然并不滋润。眼下,德国籍指挥离职而去,《北华捷报》记者的评论仿佛是为解散提供着注脚,“乐队选曲单调,表演冷淡,音调错误百出,演奏令人失望。”本来水准不高的乐队即将面临散伙的尴尬。

就在这当口,弗拉维奥出现了。

没有以前通常的反复争论,这次表决非常一致,取消舍近求远赴英国挑选新指挥的提议,立即通知弗拉维奥先生,聘请他出任乐队指挥。

弗拉维奥现在正踏上黄浦江上的一条小舢板,它将把他带到百米开外的一艘远洋轮,然后去爪哇看望即将临产的妻子。

江水昏黄,天色晦暗。弗拉维奥内心仍被演奏现场震耳欲聋的掌声饱满地荡漾着,这是一个令人兴奋的场景。是的,我就是一个容易兴奋的家伙。如果给我更大的舞台,人们的掌声也许能把屋顶都掀起来。哦,真是太棒了。不过,那些看我不顺眼的先生们一定会嘲笑,嗨,你们瞧,这个狂妄的家伙,这个浮夸的意大利人,他在想什么呢!不,其实我一点都不浮夸,我就是太痴迷了。

小舢板已经停下,远洋轮上有人向船老大高声喊着。船老大一把拉住弗拉维奥,吃力地比划着。远洋轮的汽笛声响起来,弗拉维奥登上了舷梯。刚在船舱座位上坐定,一个英国人找了过来,说认识他,听过他的《加冕》。弗拉维奥高兴了。英国人匆忙交给他一封信。弗拉维奥把信打开,里面是一封聘书,盖着工部局印戳的乐队聘书。“太好了。”弗拉维奥叫了起来,然后把英国人一把抱得脚尖离了地。英国人想,这个小个子哪来这么大的力气。弗拉维奥夸张地挥着手,对英国人说:“您是我的福音。我很快就会带着我的全家到上海来。我真的爱上这座城市了。”英国人双手搭住弗拉维奥的肩,“弗拉维奥先生,乐队恭候您大驾光临,上海也在等着您。”

客轮驶离吴淞口,弗拉维奥独自伫立船头甲板,远处天海混沌,这艘客轮连同他自己很快被瞬间到来的黑色吞噬了。他内心忽然漫过一丝惊恐。这么多年来,他和妻子无数次在这黑色中,在列车驶过的无垠陆地和轮船航行的无尽天涯的海上度过。现在好了,很快,不,马上,我就将结束这吉卜赛式的漂泊了。有个崭新的世界在等着我,那就是上海。

几年前,河流纵横、风光旖旎的爪哇见证了弗拉维奥和安吉拉的爱情,于是他们在此驻足。回到爪哇的第三天女儿呱呱坠地,给了父亲一个人生大礼。弗拉维奥看着女儿欣喜若狂,好像面对一纸刚刚问世的乐谱。他想到了恩师普契尼的歌剧《托斯卡》,有了,女主角弗洛丽娅就是女儿的名字。这是他心目中的女神。然后弗拉维奥告诉妻子,他们即将到一个新的地方开始一种新的生活。安吉拉问:“我们又要走了吗?”弗拉维奥知道妻子是担心继续飘泊。他紧拥着她说:“到了那儿,我们再也不走了,哪儿都不去了。”安吉拉说:“你还没告诉我去哪儿呢。”“亲爱的,我相信你一定会心满意足的。那儿不是欧洲,但跟欧洲没什么区别。我在那儿呆了两个多月,感觉真是太美妙了。重要的是,那儿有一支乐队,一支将由我指挥的乐队。那个地方叫上海。上海,知道吗?”“上海?我当然知道。但是真有你说的那么好吗?”“哦,我向上帝保证,这是一座伟大的城市,一定不会让我们失望的。”

3

弗拉维奥变卖了在爪哇的房产和家产,带着妻子和出生不久的弗洛丽娅,又一次登上了驶往上海的客轮。

客轮靠岸。弗拉维奥叫了一辆法国雷诺出租车,沿着外滩驶去。他像一个尽职的导游向妻子介绍沿街鳞次栉比的高楼大厦。他还特意提到了一年前他刚来这里就被送进医院的事。他说,如果不是突然生病,也许他现在正在地球上的某个城市巡演,根本不会再到上海来,也许就是因为这场突如其来的病让他与上海结缘了。中国人很看重缘分,我想,我与上海的缘分才刚刚开始。工部局为弗拉维奥在汇中饭店订了一个套间。安顿下来之后,他和安吉拉站在顶楼上俯瞰这座城市,忽然又有了一种新感觉。他指着最先走进他们视野的外白渡桥,那口吻似乎已经在上海生活了好多年:“知道吗,这是中国第一座钢架桥,据说钢材全部从英国进口。你看桥上,电车轿车黄包车自行车,戴礼帽的戴草帽的穿长衫的西装革履的,来来往往,熙熙攘攘。上海市面太繁荣了,人们安居乐业,多像一曲精彩纷呈的交响乐啊。”安吉拉说:“你真是个乐痴,不管什么到了你嘴里就都变成音符了。”“你说对了,我就是个乐痴。用不了多久,人们将会欣赏到一支伟大的乐队无与伦比的精彩演出,上海将变成一个巨大的音符。”

但是几次排演下来,弗拉维奥的情绪像过山车一样从巅峰跌到谷底。以十几个马尼拉乐师为班底的乐队水准实在不敢恭维。他这才明白自己高兴得太早了。接手这个德国人丢下的摊子不啻一次冒险。何况,工部局董事会那帮先生们一直紧盯着它的开支,裁撤的危险随时可能出现。不过对十几年巡演世界各地的弗拉维奥来说,这算不得什么。既然让他当指挥,就必须按他的意愿改造乐队,于是他向工部局提出去欧洲挑选乐师的要求。这是一笔不小的开支。磨了一年多,弗拉维奥才得以成行。其实他心里早有人选,他的同胞,有“小提琴圣手”之称的阿里戈。另外,双簧管、巴松、圆号、长号乐师都虚位以待。

刚二十出头的阿里戈面对父辈一般的大师的盛情邀请,受宠若惊。受宠若惊的当然不止他一个。弗拉维奥在世界乐坛早就名声在外,与这位大师级指挥和演奏家合作当然是荣幸的。

一个多月后,弗拉维奥带着二十余个来自意大利、德国、俄罗斯、荷兰的欧洲器乐演奏家回到上海。弗拉维奥几乎没有停歇,马上就投入排练。演奏家们都十分钦佩这位脑袋已经谢顶的矮个小老头,更不明白他源源不断的充沛精力从何而来。只要乐声响起,世界就好像成了他一个人的。但与大师合作不是那么容易的,也要付出代价。比如他的严厉,他的苛刻,而且超级苛刻。在弗拉维奥的调教下,一支三十多人的新乐队闪亮登场。

弗拉维奥把他在公共乐队的指挥处女作放在公家花园的露天演出。为了让演出更接近欧洲城市风格,弗拉维奥斗胆提议,建造一座露天音乐台。这又是一个让董事会犯难的问题。犯难归犯难,毕竟难题制造者是一个享有世界乐坛知名度的指挥家,几个回合之后,董事会成员终于投票决定投入三千五百万实现这个提案。

夏末。从黄浦江边吹来的风挟着未祛的暑意,但出席音乐会是丝毫不可怠慢的。英国绅士穿亚麻套装,法国男人着配有蝴蝶结的燕尾服,贵妇们则是真丝夏装或连衣裙式样的礼服。洋行大班把私家游艇泊在公园岸边,他们在船上可没这么讲究,江风轻拂,音乐飞飏,要的就是如此惬意。露天音乐台旁是喷水池,周围是从欧洲移植过来的各色花卉,姹紫嫣红,芊绵无垠,彷佛置身故乡。他们理所当然地认定这里是供自己,也就是上海人说的外侨享用的公共客厅。

因为矮小,一身传统黑色燕尾服在弗拉维奥身上稍显宽大,但一站到指挥席上,身穿白色演出服的乐队成员立刻把他烘托成一个中心漩涡。他的指挥棒指向天空的时候就像漩涡中心突然涌起一个尖峰。音乐声渐起,然后汇入咫尺之近的黄浦江,涟漪般散开。开场是他的钢琴独奏,然后是首席小提琴手阿里戈独奏,随后是弦乐合奏、管乐合奏。贝多芬的《英雄交响曲》、门德尔松的《仲夏夜之梦》……近三千个听众如痴如醉。演出大获成功。轰动,极大的轰动。这次引发上海滩轰动的是音乐。上海对音乐并不陌生,但开埠半个多世纪以来,还没有被如此璀璨的音乐撞击过。

4

首演的巨大成功为弗拉维奥赢得了更多的掌声,尔后逐渐固定的演出日成了外侨的节日。如果有朋友光临,弗拉维奥音乐会必是一个保留节目。演出票房的增长也使弗拉维奥和他的乐队同事们改变了初期的窘迫。不久,一幢花园洋房外墙挂出了弗拉维奥先生府邸的字样。房子的外观并无特别,但走进去就别有洞天了。内饰由弗拉维奥亲自设计,线条充满韵律感。最具特色的是蒂凡尼风格的玻璃窗和灯饰。色彩各异的玻璃通过纯手工的组合姿采焕然,艳丽而明快。长短不等的直线切割的块面彰显着主人的风格和个性。几乎每天都有肖邦、德彪西的旋律在这个空间飘逸,然后飘向屋外,流动在空气和人们的呼吸之中。

弗拉维奥一如既往地苛刻,没有丝毫节制的苛刻。胡子刮得铁青的脸,架在鼻梁上的玳瑁圆眼镜随着指挥棒的移动滑稽地一抖一抖,彷佛随时都有掉下来的可能。但谁都不能忽视隐藏在眼镜后面严厉的目光,当然还有极具敏感的耳朵。谁都别想逃过,就连一个细微的音节都别想逃过。音符似乎都附了他的身。这一次,序曲刚开始,他就叫停了。他把那根排练用的藤条指挥棒敲得像疾风骤雨:“注意,这里是顿挫,明白吗桑托斯先生。然后连贯,连贯,马里奥,我说过不止一遍了,是这样。”他哼唱了起来,接着问道:“明白了吗先生们?”

乐声重新开始,但又一次被打断。“起始音不对,重来。重来。”弗拉维奥用指挥棒重重地敲着桌子,藤条竟然折断了,他顺手拿起另一根继续敲着:“你,奥萨丘克先生,对,就是你。再来一遍。”

全场静谧,只有俄国人奥萨丘克的长号发出难听的呜咽声。大家屏住气息,否则就会笑出来。弗拉维奥火了,于是第二根藤条指挥棒夭折了,斑驳的谱面台上又添上几道新痕。

“难道你的大脑锈住了吗?不行,再来……嗨,你要干什么?”

弗拉维奥眼前晃着一把角度倾斜着的椅子,他一闪躲过,众人死死拉住疯了一般的奥萨丘克。这个涨红着脸的俄国大汉嘴里呼呼喷着粗气,叨叨着,举着他的椅子。一会儿他垂下头来,拖回他的椅子,重新捡起了长号。但这一来,弗拉维奥脸色煞白。他长久地盯着奥萨丘克,暗暗在心里说,这个被苏维埃赶出来的臭俄国佬,如果不是我收留了他,现在还在街头乞讨呢。算了,不跟他计较了。然后他把那根夭折的藤条指挥棒往地上一掷,又摸了摸光秃秃的头顶,说:“好吧,今天排练结束。”转身扔给众人一个背影。

几天后。排练的演奏员只来了不到一半。

弗拉维奥拿着指挥棒自顾自地咆哮了一通,然后直接去找工部局总办。他知道,近来一段时间,乐队的演出邀请不足,工部局只得接受跑马厅舞厅甚至饭店那些所谓的演出要求,尤其是跑马厅,以乐队的生存软肋一再压价。而今天,这些乐师就去这样的场合演奏了。一想到这些,他就黯然神伤。但今天面对稀稀拉拉的乐队阵容,他实在憋不住了。他大声对总办说:“先生,难道乐队为了生存就如此屈辱地接受他们的条件吗?”

“请别发火,弗拉维奥先生。工部局每年要在乐队上花多少钱你知道吗?乐队不是没有更多的邀请吗?为什么不能接受这样的条件呢?虽然我也跟你一样认为这帮家伙很无理,但他们至少还能给钱,这有什么错吗?”

“这帮卑鄙的商人。他们懂音乐吗?他们让音乐沦为为他们捧场的工具,让我们的乐队为跑马厅的赛马大会演奏。哦,天哪。我简直要疯了。要我去跟他们谈判。管弦乐队可不是要饭的。”

“如果你保持现在的状态,我相信你一定会谈崩的。谈判是非常刺激神经的一件事,那可不是美妙的音乐。其实每一次跟他们谈我都很勉强,但是为了乐队的生存我不得不让步,事情就是这样,弗拉维奥先生。”

弗拉维奥沉吟着:“总办先生,我们的乐队不应该只为很小的一部分人服务,为什么不让所有上海人都来听我的音乐会呢?”

“这得由董事会决定。目前来看不可能。据我所知,大多数董事会成员认为华人还没有欣赏管弦乐的能力。”

“哈,我想这只是你们英国人的傲慢吧。先生,请你不要忘了,上海毕竟是两百万上海人的上海,这里只是租界,你我都是外来的侨民。我的乐队里一定要有中国演奏家。我向你发誓,会的,一定会的。这不需要董事会的认可。”

总办撇撇嘴:“先生,请允许我提醒你,乐队是工部局的,乐队的一切必须听董事会的。”

“哼,除非我不再当这个乐队的指挥。”

总办看着弗拉维奥冷峻的脸色,又把话绕了过来:“弗拉维奥先生,你也别一味指责跑马厅舞厅的商人们。有人告诉我,你的乐队成员中甚至有人接私活为中国有钱人家的出殡吹奏,比如那些从马尼拉来的家伙。这倒是值得你好好查一查。”

“竟然有这事?你别听他们胡说,这是有人想搞垮乐队。告辞了先生。”弗拉维奥说完,气哼哼地走了。弗拉维奥不愿说下去了,因为他也听到过类似说法,但他并不想追究,因为他知道一些乐师生活拮据,一旦查出来,他不知道该如何面对,而且还可能给那些一直想要裁撤乐队的人提供口实。

5

这是弗拉维奥担任乐队指挥五年后的第一个长假。他带着妻子和女儿回到意大利。早年成名于祖国,现在遥远的中国指挥着一支出类拔萃的乐队,可谓衣锦还乡。呆不了几天,他的休假日程就被好几个乐团预约了。家乡人发现,二十多年未见,他已是个名副其实的老头了,典型的地中海秃顶,额头和脸颊上隐藏着世界各地的沧桑,镜片越来越厚,但一站到指挥席,他的魔力立即旋风一般征服了台下所有的人。人们为他精湛的指挥鼓掌。兴之所至,他欣然来一段钢琴独奏。但他每次都提醒报幕员说明自己的身份,上海公共乐队指挥。人们也许都知道上海,但并非都知道上海有一支由弗拉维奥担任指挥的公共乐队。

长假变成了罗马米兰都灵无数次音乐会的演出海报,无一例外地写着“音乐大师弗拉维奥先生亲临指挥”。他很看重它们,这是他的荣誉,也是上海公共乐队的荣誉。

他得承认,他的心已经被乐队占据了。更准确地说,他是被上海牵着了,他离不开那儿了。他在罗马,心却回到了上海。不待长假结束,他就迫不及待地回来了。

回到上海,弗拉维奥才感到疲劳的袭击,这正是一种家的感觉。毕竟年届五十了,他想静静地呆上几天。哪想刚过了三天,经纪人就来了。弗拉维奥很惊讶他的嗅觉。经纪人摊开一张报纸:“尊敬的大师,你看,也许你能瞒得了我,但瞒得过这些大大小小的报纸吗?”

弗拉维奥笑了。这当然是他喜闻乐见的事。经纪人又说:“大师,你刚回来,人家就追着你过来了。”

“你说谁追过来了?”弗拉维奥不明就里。

“啊,都是你的知音或者想跟你合作的音乐家。”经纪人掏出一张写得密密麻麻的纸,纸在空气中发出挺括的响动,“这些是刚刚收到的电报记录。请允许我向你通报他们的大名,德国钢琴家克鲁策,法国小提琴家雅克·迪波,波兰钢琴家弗里德曼,还有俄国作曲家……”

“你是说,他们都要来上海?”弗拉维奥忍不住打断了经纪人。

“是的先生,都要来,就是为了和你合作演奏。”

“好啊,太好了。我早就想见到他们了。终于有机会了。”

“哦,我都快忙得四脚朝天了。做你的经纪人可真累。”

“啊,我担保,你会越来越累的。可是,你即将成为闻名世界的大经纪人。”

两人开怀大笑。

演出如期进行,兆丰公园、虹口公园、大光明大戏院、兰心大戏院,上海滩被管弦乐席卷了,贝多芬、莫扎特、普契尼、勃拉姆斯、李斯特……一流作品配以一流演奏,这些来自世界各地的音乐大师们由衷感慨,弗拉维奥先生的乐队堪称远东第一。更令他们惊叹的是,以一个三十多人的乐队演奏至少要五十位高手才能胜任的世界名曲,已经是音乐史上的奇迹。这个乐队做到了。

结束演出后,弗拉维奥极其兴奋地对乐队成员说:“先生们,我要为你们庆功,为我们的乐队庆功。”虽然他担任乐团指挥以来好评如潮,但他从没像这天这么激动过。要知道,他的合作者全是世界乐坛声名显赫的人物。他注意到这几天的报纸上经常出现的一个中国成语,惺惺相惜。的确如此。

他包下了花园弄的汇中西餐馆,让乐师们按自己的喜好点菜。精致的法式、分量结实的德式、原汁原昧的意式、重口味的俄式,加上威士忌、巴德酒、啤酒、牛奶冻、冰淇淋、荷兰水……把一条临时搭起来的长条桌挤得门庭若市。酒过三巡,渐入佳境。乐师们被酒精激发起来的情绪热烈地释放着,话题当然还是音乐。

弗拉维奥被丰沛的情绪充填着,他大口喝着啤酒,甚至把酒杯高高举起,扭着身体,嘴里哼着曲调。乐师们从未见过这个严厉苛刻的老头这么放肆过,然后他们听到他在大声说:“先生们,我们该为这个乐队自豪,我们庞大的演奏节目单正在迎接新的挑战。很快,不,也许在下一场,人们就将听到李斯特的《匈牙利狂想曲》或者巴赫的《B小调弥撒曲》,哦,还有海顿的《创世纪》。还有很多,很多。这些伟大的作品都将是我们在远东的首演。你们相信吗,可爱的先生们?”

众人应和:“弗拉维奥先生,你信我们就信。”

“我信你,你是当代最伟大的指挥。”

弗拉维奥的情绪继续攀高,“我还要告诉你们,我们的乐队将要与中国演奏家合作,演奏中国人的管弦乐,要让居住在本地的上海人走进音乐厅。你们信吗?”

场子里一下子沉寂了,显然所有人都没喝醉。有个声音问:“弗拉维奥先生,你认为中国人能演奏大师的作品吗?华人居民能听懂吗?”

有一个声音说,“这我可不信。弗拉维奥先生,你是喝多了还是在开玩笑?”

“不,海因里希先生,我没喝醉,我没说胡话,你不该存有偏见。中国的箫、筝、笛,这些古典乐器至今还在使用,他们曾经有过世界上最美妙的古典音乐。我一定会和他们合作的。不用多久,我们的乐队就会有华人演奏家。”

“哦,天哪。”

“先生们,请放弃你们的偏见,相信我的判断,华人也需要管弦乐。”

“不,弗拉维奥先生,如果你坚持这么做,我就辞职。”

“你这是在威胁我吗?好吧,海因里希,明天的排练你无需参加了。还有谁想跟海因里希一起走的,请便。”

6

生存危机的阴影其实一直没真正离开过乐队。好莱坞电影把更多人拉到了电影院,留声机和无线电广播也推波助澜,把音乐厅挤兑得门可罗雀。裁撤乐队的声音再次反弹。军人出身的工部局董事迈克斯抱怨道:“乐队开支浩大,入不敷出,保留这样一件华而不实的奢侈品是不明智的。”

纳税人代表、地产大班伯顿嘲讽地回应,“这是一种毫无远见的说法,作为一个成熟的租界,艺术是不可或缺的,况且乐队是独一无二的,它是一种象征。”伯顿是管弦乐的忠实爱好者,他不能想象没有音乐的生活。

董事会财务处长习惯用数字表达意见:“伯顿先生,我们每年得花上三十万元维持乐队的开销,对于教育和医疗的需要相比,乐队显然太华而不实了。大光明大戏院有一千九百五十个座位,可是观赏音乐会的平均人数只有区区四百人。因为电影院的人数正在急剧增加。我们不能对此视而不见。”

伯顿不买账:“我想尊敬的董事先生们应该明白,这支乐队已是远东第一,也可以认为是世界上最好的乐队之一。我们也因此可以欣赏到世界著名音乐家的一流演出。如果这支在遥远的东方陪伴了我们半个多世纪的伟大乐队就此消失,你们难道不怕后人的谴责吗?”

虽然纳税人会议又一次否决了裁撤乐队的议案,但是带给弗拉维奥的压力可想而知。他不想放下指挥棒,他发誓要把观众拉回来。不久之前,在他的竭力坚持下,已有四位华人音乐家加入了乐队。他还要让所有上海人都拥有听音乐会的权利,尤其是公园里的夏季露天音乐会,而且必须低票价。但这些,工部局会同意吗?

弗拉维奥做出一个极具挑战性的决定,他要演奏贝多芬《第九交响曲》。成败在此一举。第二天他就向乐队宣布了这个决定。他说:“我想在座的各位不会希望乐队散伙吧。我们的压力很大,但是我们得用作品说话。各位都明白吗?”乐师们静默着,老头今天看起来情绪低沉,谁都知道《贝九》,但谁都没底。对一部伟大作品的崇敬使他们不敢有一丝轻妄。他们突然听到老头大声问道:“你们都明白吗?请告诉我。”但他显然不在等待回应,而是为自己壮胆。他们看到老头拿起了藤条:“开始吧。先生们。”

一个星期之后,《贝九》在兰心大戏院隆重开演。弗拉维奥手中挥着的像是一根魔棒,每个音符饱满而贲张,音符里的贝多芬或激情跳跃,或低回吟唱,仿佛壮怀昂扬,又似沉思内敛。人们感受着与大师伟大灵魂的对话,倾听一个要扼住命运咽喉的人的欢乐与悲怆。弗拉维奥和他的乐队随着交响的旗帜再次飘扬在上海的天空。

弗拉维奥深知,跨过一条坎有多不易,幸运的是他又一次做到了。这更让他坚定了自己的计划。继美国交响乐队演奏第一部中国作曲家黄自的大型管弦乐曲《怀旧》后,弗拉维奥在上海再次作了精湛演绎。然而,当他与工部局总办讨论是否允许中国人进入音乐会的问题时,冲突再次发生。总办继续一副疑惑神情,问道:“为什么您非要在这件事上纠缠呢?”

弗拉维奥拧着脸说:“总办先生,你不觉得这么说过分了吗?”

“一点都不过分。乐队已经按您的意愿加入了四位中国演奏家,而且还演奏了中国音乐家的作品,这还不够吗?至于您说的上海听众,哦,上帝,他们分得清管弦乐和交响曲吗?”

“这根本不是拒绝的理由。谁都有欣赏音乐的权利,欣赏是可以培养的。这支乐队不是只为租界服务的。我也不是工部局的仆人,我情愿是上海文化世界的奴仆。我说过,乐队是上海的骄傲,不是租界的骄傲。”

“先生,请你谨慎发表您的意见。”

“先生您错了,如果我不谨慎,不知道会说出什么来。”弗拉维奥像握着指挥棒那样在空中狠狠地挥了一下。

“您不会又要提出辞职吧?”

“啊,这也许正是一条出路。好吧,我尊敬的先生,我真诚地希望你向董事会转告我的想法,并得到允许。告辞了。”

很多年后,弗洛丽娅回忆起来,那天接到工部局同意弗拉维奥的提议的通知时,父亲笑得孩子般灿烂,他高呼着:“我赢了。亲爱的弗洛丽娅,我要为你举办一个别出心裁的音乐会。”

女儿是父亲最忠实的观众,父亲指挥的音乐会几乎每场必到。音乐的熏陶加上天赋,弗洛丽娅已是一个不错的女高音。不久,弗拉维奥邀请上海颇有影响的中国人合唱团,连续几天闭门排练他的恩师普契尼的《托斯卡》。弗洛丽娅高兴极了,她真的有幸成为剧中的女主角了。

市政厅的演出海报贴出后,观众蜂拥。上海人的音乐节从此拉开帷幕。人们用持续的鼓掌和喝彩来表达对大师的尊敬,然后很快被带入一个迷人的音乐世界。弗洛丽娅的歌声高亢激越,把一个为爱情痛苦挣扎,直至绝望崩溃的托斯卡表现得淋漓尽致。音乐到达一个高峰后戛然而止,然后……剧场里所有人都看到了惊讶的一幕,弗拉维奥忽然趴倒在指挥席上。弗洛丽娅一回头,赶紧抱住了父亲。剧场里静谧得可怕,只有弗洛丽娅大声叫着父亲。弗拉维奥艰难地透着气,“弗洛丽娅,我太激动了……”然后晕了过去。

弗拉维奥病倒了,弗洛丽娅整天守着他,还在他的梦呓中猜到了一个秘密,原来弗洛丽娅还是父亲早年相爱的一个著名女高音的爱称。可父亲清醒过来的时候却对她说,如果有时间,我一定要教你学中文。弗洛丽娅泪水涟涟地对父亲说:“您太累了,我要把您送回家乡安心养病。”弗拉维奥说:“不,我不回去,这里有我的音乐,有我忠实的观众。从我到上海来的第一天,就把她当成自己的家了。”当他再次陷入昏迷的时候,常常重复着一个词,Florence,Florence……也许他不知道,多年前,年轻的中国诗人徐志摩为他的家乡起了一个唯美而传神的中国名字——翡冷翠。

弗洛丽娅知道,梦里的父亲回到家乡了,但他的身体和音乐不会回去了。

上海西郊虹桥公墓成了弗拉维奥最后的人生安放地。

阿里戈接过了弗拉维奥的指挥棒。

二十一世纪初,卡瓦诺带着将近九十高龄的祖母弗洛丽娅临别时交给他的一幅珍藏了几十年的上海地图,去寻找曾外祖父当年的音乐足迹。他找到了迈尔西爱路曾外祖父母和祖母曾经生活过的地方,那里已矗立起一幢幢摩天高楼。

一个初春雨夜的晚上,卡瓦诺在为期两周的上海之旅中第三次走进兰心大戏院。那天的演出剧目是莫扎特的《加冕》。海报上写着,纪念上海交响乐团一百二十五周年华诞,重现意大利著名指挥大师弗拉维奥先生当年辉煌。演奏者是蜚声中外乐坛的中国音乐家傅聪。据说,这位出身于上海的“钢琴诗人”曾在童年拜师弗拉维奥……

发稿编辑/浦建明