异化与艺术的演变

2014-07-23谢秋

谢秋

从司空见惯的自然物象中选取异化的对象,再将异化的结合放在人们熟悉和不熟悉之间来平衡,艺术家的创意可谓做到了机巧与自然的平衡。也就是说大自然之上,经过人类智慧的加工,是可能产生壮美的艺术的。在艺术的演变过程中,大自然既为艺术造型的异化不断地提供着依据和灵感,同时也作为艺术表现的媒介,为人类提供着艺术活动的场所,这在远古人类留下的岩壁、洞穴的图画中早已得到验证。

关于艺术的起源有游戏说、劳动说、巫术说等等论点,无论是哪种学说,其背后都有着异化的内涵。游戏是人剩余精力的发泄,巫术是对于狩猎活动的美好祝愿,劳动中产生的艺术更是人类日常活动的一种升华。从这种意义上说,艺术起源于人类对于自然形态的异化。

一、对长城的再认识

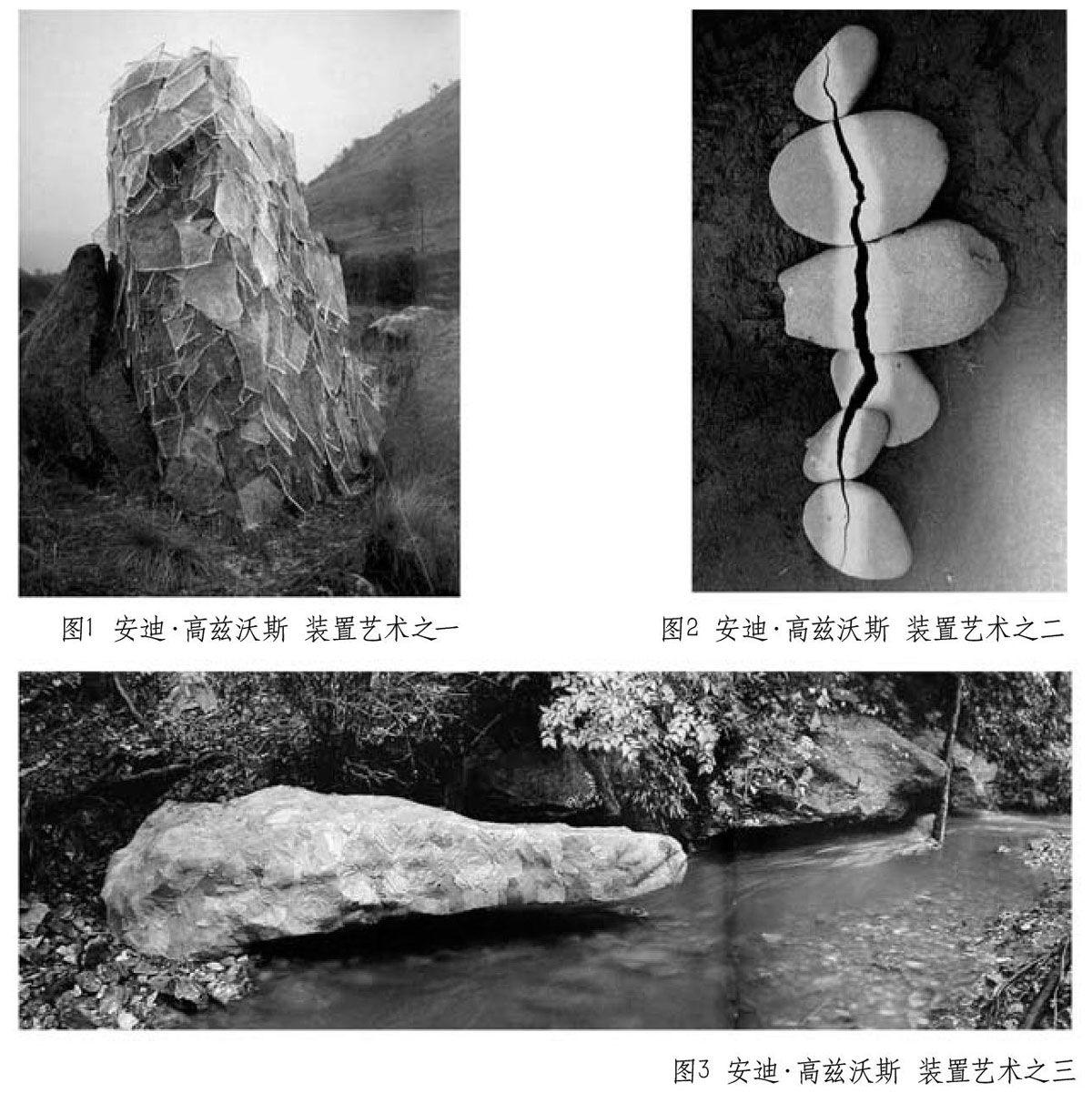

美国艺术家安迪 ·高兹沃斯( Andy Goldsworthy)的“大地艺术”作品,是对自然进行异化的典型案例,其作品最显著的特征就是用自然的材料进行异化,用冰、树叶、石头等材料在自然环境中进行创作,阐释自己的奇思妙想。他的作品不涉及沉重的政治或道德题材,始终洋溢一种纯粹美好的视觉表现,相比于现代艺术中经常出现的痛苦、扭曲,他的作品更能让人们感受到轻松,因此他的作品也得到了更大范围的认同。(图 1、2、3)

另外像克里斯托的《包海岸》《包岛》、罗伯特 ·史米森的《防波堤》等等作品,都通过对大自然的加工产生出现代的“大地艺术”,但还没有人从“现代艺术”这一角度去想过“长城”这一伟作。长城本来是秦始皇为防御外敌入侵而始建的,但历史上并没有真正挡得住外族入侵,如今她早已成了废弃的“马其诺防线”,然而留下来的却是代表中华精神和中国人审美意识的艺术杰作。她超于一切人工建筑物的伟大之处,便在于她基于自然、合于自然,成为自然的一部分,对自然进行略微加工。长城依山而建,山还在,却和一般的山相异。长城的建造智慧地运用了 “自然本杂曲,人为是功直”的道理,曲、直之间对山和大自然作了异化。“功直”的砖在平地上造的城墙何止万千,却没有特别地被人供奉,而建造于杂曲的山巅之上,成就了中华民族的专属词汇——长城,可以说长城是世界上最早、最伟大、最超前的一件大地装置艺术。

孟姜女哭倒长城当然是民间传说,她是百姓的哀怨和神奇力量的结合所异化出的似人似神的创造性形象,因架构在长城延绵不断的巨体之上,产生了跨越许多世纪的魅力。长城之所以伟大,便在于她是在强暴之下、血肉之上。哀怨和强暴的较量,经历了长久痛苦所显现出的悲壮。大凡伟大作品的完成都是饱含生之痛苦,没有创造的痛苦便不会有撼人心魄的杰作,如同那座伟大的城墙一样,唯有经历了漫长的阵痛,生与死的折磨,才显其宏伟壮丽。罪恶的长城、残暴的长城、壮丽辉煌的长城,暴君因此而不朽,尸山、血海、冤魂无姓无名,是恨是爱已无从计较,但中华民族为此而骄傲至今,她是中国人留给世界的宝贵遗产,她使迄今为止的所有装置艺术、大地艺术都显得弱不禁风。

二、观察变化中的艺术现象

在很长的一段历史时期中,绘画和雕塑的发展和变化主要集中在描绘技巧和造型趣味方面,内容多是对现实生活、宗教想像、事件记载的再现。二战结束以后,西方现代主义艺术迅速兴起,艺术的面貌与风格发生了巨大的变化。今天随着交流的日益扩大,现代艺术也正活跃在中国。面对着和我们以往的习惯大不相同的东西,面对着那些更加强调对事物再认识上展开的异想,我们必须接受,否则我们将孤寂地生存,并且以往所受到的陈腐和禁锢,使得我们有必要接受。

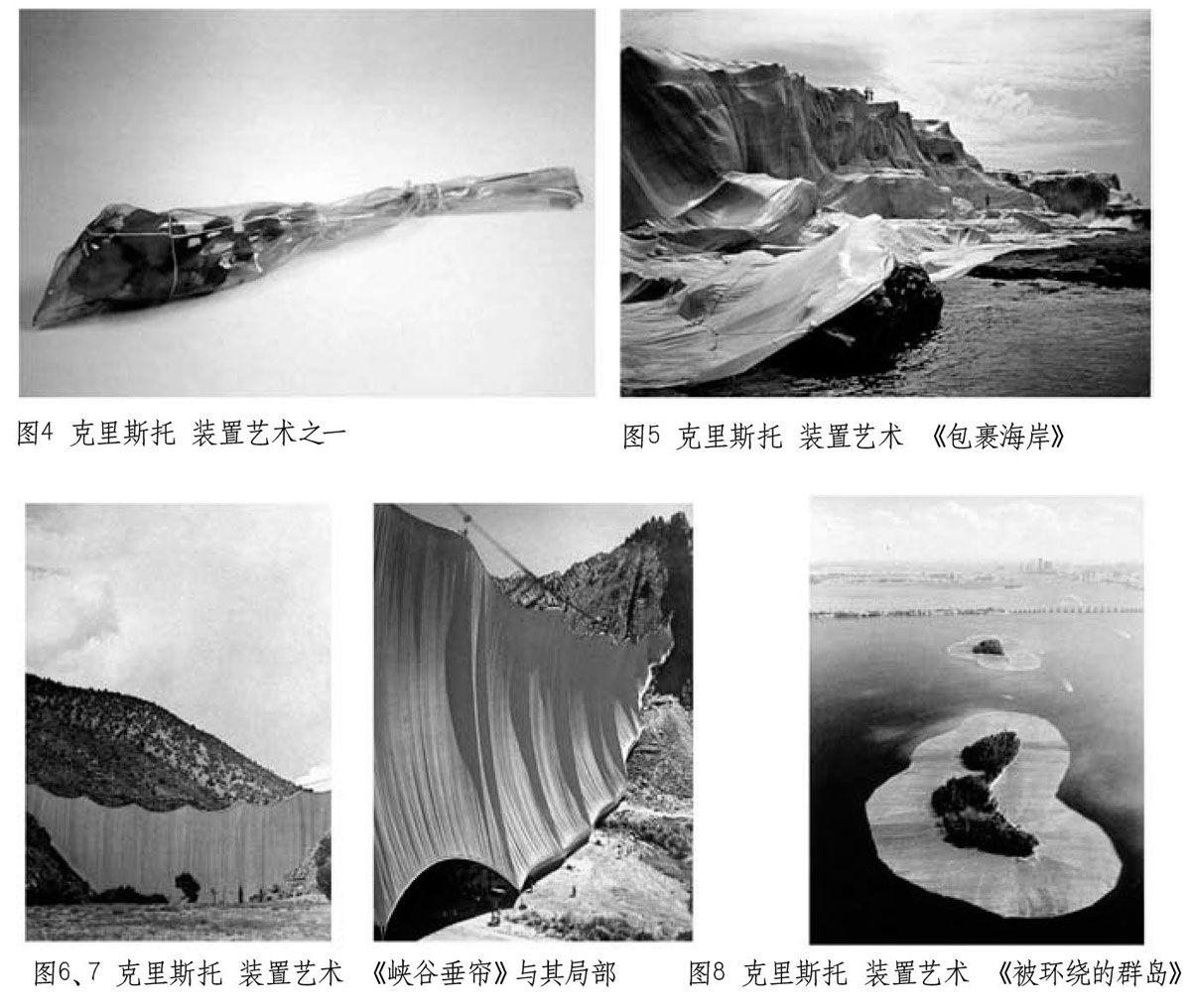

美籍匈牙利艺术家克里斯托的作品是 20世纪艺术必谈的话题。上个世纪 50年代末,年轻的克里斯托从东欧到了西欧,受现代艺术思潮影响,作捆包艺术尝试。最初是捆包报纸、杂志、鲜花等小型物件,有着对封闭、保守、被束缚的政治诉求倾向。但他很快从中越出,将捆包变成一种表现手段,设想越来越大,捆包的对象也越来越大,并利用他在社会主义现实主义风格训练中学到的写实技巧,制作构想草图,一个接一个地完成他那些巨大的构想,直到 1995年捆包了柏林的前帝国国会大厦。在迄今为止的大型现代作品中,无论从规模到构想的绝妙程度,克里斯托都堪称里程碑。他的每一件作品,包海岸、包岛、包桥等等,似乎都极妙地运用了异化的规律,运用了矛盾两者的有机结合,创造出一个似与不似、是与不是、熟悉与不熟悉之间的新异形象。(图 4、5、6、7、8)

《捆包国会大厦》(图 9)这件作品,克里斯托从构想、草图制作、申请、游说政治家、经德国国会投票决议、最终制作完成,前后经历了 20年。作品的准备、实施始于 1995年初, 6月24日施工完成,展至 7月6日拆除。其间从东西方对峙、冷战、东欧解体,到东西德统一,是一个戏剧性变化的政治时代。选择临靠柏林墙、象征德国的旧国会大厦作为捆包对象,具有重大的意义。

《捆包国会大厦》这件作品的制作过程和经历,可以说是史无前例的。捆包后的国会大厦似建筑非建筑、似雕塑非雕塑,似硬又软、似静还动,全部在似是而非的两者之间。被捆包的大厦如同孩儿出世,既像父(大厦),也像母(银灰色包装布),又并非父母,于观者就成了熟悉与不熟悉之间的新生之物。硬的建筑(阳、凸),软的包装(阴、凹),一个是水成岩的建筑壳体,一个是布的包装外壳,两者有了共同的“壳”的表相特征,不同的是一硬、一软两个对立的因素,两者相合,于是产生了感官意识上的性快感。由于其巨大之体、政治、历史价值之重要,银灰的包装随着光线变化闪烁辉煌,建筑物随着包装布中的气流摆动,像在呼吸原有的国会大厦被异化了,生出了一个对德国人来说熟悉与不熟悉之间的新的形象,因而所引起的激动和兴奋形成了集聚的人群之巨。

《捆包国会大厦》这件作品的构想本身是大胆的,因为由一个外国人来捆包德国的代表性建筑,对于那些有“尊严”的,或右翼德国政治家来说是难于接受的,所以必须争得德国人民的理解和德国政治家们的认可。同时,由于大厦的特殊位置,非常容易引起当时对峙中的东西方关系的新变数,也是政治的敏感点,因此构想的提出便是一种冒险和挑战。征服、挑战一般多出自阳刚强方,而克里斯托的“征服”却是阴性柔软的。他是现代派,所以这一构想最终得以实现,也必然是在现在的德国,东西合并后的德国。在一个介绍这一作品的从申请到实现全过程的电视节目中,一个结尾的段落画面是从高空拍摄捆包后的国会大厦辉煌的形象,背景音乐用的是巴赫的 “G弦上的咏叹调”,意境极为相合,因为那是征服了阳刚的阴柔之美。

三、尺度的把握

异化的思维说得直白些,其实就是在人们司空见惯的熟悉事物中制造出一个“不熟悉”,其结果就是“新鲜化”。对于一个艺术家来说,异化的欲望是追求与他人不同,也就是 “个性化”。在似与不似、是与不是、习惯与不习惯、熟悉与不熟悉之间寻找思想的飞跃,这个“不熟悉”并不会是完全相反或全然陌生的,它需要把握分寸。异化的思维并不是脱缰的“野马”,不是乱化、反化、无关化,只有在分寸和适度中才能做到恰如其分。所谓分寸和适度的把握是寻找相象或事物的两者间相通又不同、相对的必然联系,然后进行矛盾融合,这其中包含了思维的技巧和智慧,也是艺术家诉诸的迥异于他人的想法。

艺术家陈强的大型艺术制作工程《黄河水体纪念碑》,其创意是从黄河上百个地点同时取水,运到黄河入海口,用玻璃缸装起来做一道水墙。整个活动想法惊人,制作规模也相当庞大,指挥运作犹如将军作战,艺术活动能有如此气魄,确实让人敬佩。但看了黄河“水体纪念碑”的结局,总觉得还缺少点什么。我想大概是因为这件作品有两个因素,发端的流动河水和结局的透明玻璃缸。在制作行动中,从若干地点取黄河之水集中到一地是很有创意构想的,遗憾的是最终放进了玻璃缸中堆在一起,缺少了流动之水和透明之缸的必然联系。水和透明的玻璃,虽有着一些表象相似的因素,但流动的河水放进玻璃缸里,就成了不动的死水,“河”的意义也就消失了。而且刚捞起来的黄河水会有颜色,放进玻璃缸里不流动,泥沙沉底,就都成了一样的清水了,这样就切断了“水体”与黄河之间形象上的联系。作品的精彩处只集中在前半段取水的过程中,因此这件作品最终没有完成对黄河的恰如其分的异化,没有在“似与不似”之间对黄河形象进行再创造,而仅是黄河水的死标本。这件作品若要做得感人,至少应当在“流动”这一含义上再加大气力。

把一个特定的形象放进异化的表现手法中,造成一个新的熟悉与不熟悉之间的形象,从而生出艺术的魅力,是近十几年中许多青年艺术家们共同证明的。徐冰造别字,作“天书”;方力钧画光头,诉说“一无所有”一代人的无奈;岳敏君作笑面;张晓刚画呆头像每个人都以自己独特的个性作出具有符号特征的异样之作,给予美术界冲击、刺激和震撼力。与此同时,每个人似乎都不再敢离开自己的符号,一旦找到某种异化点后就会围绕着那一点作圆周运动。离开了这种符号好像就不是“他”了,这已经成为进入“现代艺术”的一种套路,并促使许许多多的后来者忙不迭地跟进。有一种倾向,似乎一旦进入了“现代艺术”领域,做装置、搞行动的人就成了居高临下的现代艺术家,现存的绘画、雕塑都成了保守的古董,似乎只有“现代艺术”才是艺术。五花八门的“现代艺术”,似乎已经没有了评价的标准,加之各类水准不同的评论家文章漫天飞,玄词、虚语的鼓噪,“现代艺术”真成了连画画的艺术家们都近身不得的“象牙之塔”。

其实说到底,“现代”艺术家们被西方的美术馆、博物馆、评论、策展人、成功感和可观的收入等等所异化了。现代艺术中的装置、行为、行动等等不过是异化过程中的各个阶段而已,它已经或正在变成旧的习惯。特别是其中那些“乱化、反化、无关化”,缺乏智慧,靠哗众取宠便可“得胜回潮”的东西,拣过来,最后也是扔回垃圾箱。

不管是追逐新潮,还是固守传统,在我看来其结果都是一样的,过一百年就都是古典。但是如果冷静地从“异化的智慧”这样一个角度去观察艺术的意义,就能够将古典的、现有的和“现代”的所有艺术联系在一起,建立一个无论古今中外的一切艺术作品都能放在一架天秤上加以品评的价值观,那么剩下的就只有作品本身的优劣了。