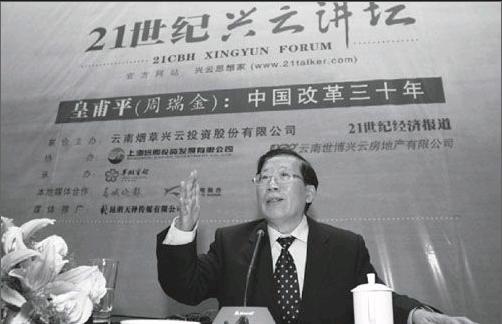

改革之年轰动的皇甫平评论

2014-07-23周瑞金

周瑞金

我的新闻生涯

1956年我在温州中学一次主题班会上,立下了当新闻记者的志向。1957年夏高中毕业,投考复旦大学新闻系。经过五年专业学习训练,1962年秋被分配到解放日报社工作,这应当算是我的新闻生涯正式开始。

我的新闻生涯,看起来很简单。在上海市委机关报《解放日报》工作了31年,从记者、编辑、评论员做到编委、副总编到主持报社工作的党委书记兼副总编辑;1993年春奉调北京中央机关报人民日报社工作,担任了副总编辑兼华东分社社长,直至2004年秋(65岁)办理了退休手续。其实,在2000年春(61岁)我被免去副总编辑职务退下领导岗位后,就离开了人民日报社,回到上海开始我的“人一走茶就凉,要喝热茶自己烧”的晚年新闻生活了。

仔细回顾起来,我的新闻生涯又并不简单。从1957年跨进复旦新闻系开始,我就经历了一场激烈的反右派斗争和清算个人主义的运动,然后参加大跃进、人民公社、反右倾斗争、四清运动,以及“文化大革命”全过程。而后就是拨乱反正,进入改革开放和现代化建设历史新时期。我的新闻生涯的开端,恰逢国家恢复经济、稳定政治、调整政策的好时光,又得到解放日报社许多素质优秀、经验丰富的老领导、老编辑记者的悉心指导。所以我的新闻业务得以良好起步,并很快成为党的一员。

然而好景不长,一场突如其来的大风暴席卷全国,一夜之间数百张大字报挂满报社大楼,我所钦敬的老领导、老师被打成“牛鬼蛇神”和“反革命修正主义分子”,而我由于沉默不揭发,很快也惹火烧身,什么“修正主义苗子”、“反动权威的徒子徒孙”,帽子棍子满天飞、灌顶压。那年头,整人的和被整的走马灯般轮番表演。整牛鬼蛇神的人很快被造反派整下去了,造反派又很快被军宣队、工宣队整下去了,军宣队、工宣队又很快被解放了的“走资派”整跑了,最后解放了的“走资派”又被“死不改悔”的“走资派”整下台了。真是个“乱哄哄你方唱罢我登场,忽喇喇一场欢喜忽悲辛”,直到这场“文化大革命”的大浩劫落幕。

进入历史新时期,我已近不惑之年。改革春风荡漾,开放迎来气象万千,现代化建设带来人民生活的大变样。这是一个国家充满活力、民族振兴有望的新时期,也是每个人能施展才华、报效祖国的好时期。万马齐喑、发泄仇恨、轮番整人的时代终于过去了!虽然,改革之路并不平坦,仍有惊涛与暗流,让人还时有“文章憎命达,魑魅喜人过”的感叹。但是,“春天的故事”毕竟给人们带来更美好的期盼,“三个代表”、科学发展和“中国梦”启奏了新世纪更动人的乐章。

回首我的新闻生涯,个人命运总与国家命运紧密相连,人生道路总与时势风云难分难舍。我算是幸运儿。几十年来,一直坚守在新闻工作岗位上,从地方党报到中央党报,亲历并参与了“文化大革命”和改革开放两个重要历史时期的所有重大事件的宣传报道工作,获得四次中国新闻奖一等奖,为全国新闻界首批评定的高级编辑,1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,享受政府特殊津贴。

在任《解放日报》主管报纸版面的副总编辑期间,我在1986年8月一期漫画专刊上决定刊登两幅领袖漫画,和1989年1月决定将老布什当选美国总统的新闻刊登在《解放日报》头版头条地位,在全国党报改革中创造了两个“第一”,引起国内外强烈反响。特别是在我主持《解放日报》工作期间,在中国改革开放向何处去的重要历史关头,于1991年2-4月组织撰写和发表了关于改革开放的皇甫平系列评论文章,推动了新一轮思想解放运动,在当代中国改革开放史和新闻史上写下了重要的一页。1993年4月我调任《人民日报》副总编辑后,分管评论、理论和国际宣传报道工作,除撰写一系列重要评论、理论和观察家文章、创办“任仲平”评论专栏延续至今外,还将《环球时报》办成有全国影响的国际时政类报纸,并在1999年5月领头在《人民日报》网络版推出“强烈谴责北约暴行BBS论坛”(即后来的强国论坛),开了全国互联网网民自由论坛风气之先,为人民网今后的大发展开了一个好头。在繁忙的新闻业务工作之余,我还受聘复旦大学新闻学院、中国传媒大学(原北京广播学院)、上海科技大学新闻与人文科学系,以及西北大学媒体学院的兼职教授,并任中国社会科学院研究生院博士生导师,培养了一批硕士、博士研究生,他们活跃在新华社、国家广电总局等岗位上为国效力。

作为历经新旧社会的切身对比,又亲历半个多世纪新闻工作的老报人,我真切见证了共和国前后两个三十年的大事件、大场面、大斗争、大转折。我把自己的新闻生涯写出来,不是按年序写成完整的回忆录,而只是摘取新闻生涯中有意思、有启迪的一个个片断,再现当年的历史真实,也展现自己的人生轨迹和心路历程,也许这样读来更自然、更有兴味一些。

艰难的酝酿期

可以这样讲,1991年春发表在《解放日报》上的皇甫平系列评论,是我新闻生涯中的华彩乐章。这是我人生所积累、所铸造的政治良知、人生品格、传统信念、自身素养相组合的一次喷发。 皇甫平评论是应中国时代命运的要求而生的。当时,我扛住了巨大政治压力,奋力据理抗争了一番,在新闻生涯中难得体验了一回舆论风波、政治较量的悲喜剧滋味。所以,我的新闻生涯片断回忆,首先理所当然地要从皇甫平系列评论讲起。

1991年,对我来说是非常难忘的一年。在1990年底,我已获悉自己将奉调去香港《大公报》,接替杨奇社长的工作。1991年初在办理工作调动过程中,中共上海市委领导让我看了邓小平同志春节前夕视察上海的谈话材料,我深感这是邓小平同志关于推进改革开放的最新思想,作为上海市委机关报的《解放日报》负有宣传重任。所以,我一边移交工作,一边自觉组织撰写和发表了署名皇甫平的四篇系列评论,由此在全国引发了一场激烈的思想交锋。1991年,就这样成了改革开放的思想交锋年,皇甫平系列改革开放评论及其引发的一场思想交锋,也就成为邓小平同志1992年春天视察南方发表重要谈话的一大背景。

事情要从1989年讲起。这一年春夏之交我国发生了一场政治风波,由于国际制裁和经济整顿等众多因素,从这一年开始,到1991年,我国经济连续三年下滑。1990年下滑得最厉害,年增长只有3.5%左右,跌到了改革开放以来的最低点。

邓小平同志对这种状况感到着急。1990年12月24日,在党的十三届七中全会召开前夕,邓小平同志找中央领导同志谈话,提出一定要把改革开放推向前进,“要善于把握时机解决我们的发展问题”,强调推进改革开放“不要怕冒一点风险”,“改革开放越前进,承担和抵抗风险的能力就越强”。他还强调“必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济,资本主义也有计划控制”,“不要以为搞点市场经济就是资本主义道路,没有那么回事。计划和市场都得要。不搞市场,连世界上的信息都不知道,是自甘落后”。

根据邓小平同志的谈话精神,时任总书记的江泽民同志在1990年12月25日到27日举行的中共十三届七中全会上重申,要继续坚定不移地实行改革开放,深化改革和扩大开放是必须长期坚持的根本政策。他还提出要大胆利用一些外资进行国有大中型企业的技术改造,“即使冒点风险,也值得干”。

我是在1989年1月担任解放日报社党委书记兼副总编辑的。当时解放日报社实行党委负责制,所以我主持报社的全面工作。在听了时任上海市委书记兼市长朱镕基同志关于党的十三届七中全会精神传达后,我感到非常振奋。联系到当时的国内外形势,我敏锐地意识到这次全会精神有很强的现实针对性和指导性。

上个世纪80年代末、90年代初是社会主义的多事之秋。1990年东欧社会主义国家发生剧变,与此同时,苏联也出现了复杂变化。开始是戈尔巴乔夫突遇政变,叶利钦出面把政变解决以后,戈尔巴乔夫在1991年先是解散了苏联共产党,后来又宣布联盟解体。列宁创造的世界上第一个社会主义国家苏联,在诞生74年后轰然解体、改旗易帜,引起全世界震惊。

面对当时复杂的国内外形势,国内有一些“左”的政治家、理论家出来总结“苏东波”的教训,说是由于改革开放才导致了社会主义的垮台。还有人提出,中国的“六四风波”与“苏东波”一样,也是帝国主义和平演变的结果,因此要加强反对和平演变的教育和斗争。一位曾经身居高位而又声名显赫的“理论权威”在《人民日报》上发表长篇文章,认为“文化大革命”结束后,改革开放过程中基本上不讲阶级斗争了,强调我国社会还存在尖锐的阶级斗争,必须加强对资产阶级自由化的批判。那些“左”的政治家、理论家起劲地宣扬:经济特区是和平演变的温床;农村联产承包责任制瓦解了公有制经济;城市股份制改革试点是私有化潜行;引进外资是做国际资产阶级的附庸。他们公然提出要在经济建设为中心之外再搞一个以反和平演变为政治中心。还主张放弃容易导致和平演变的改革开放这个基本点。这实际上就是要把党的基本路线中的一个中心变成两个中心,把两个基本点变为一个基本点。

他们还说什么和平演变最严重、最危险的是在经济领域,要对经济领域改革开放的举措问一问姓社还是姓资。

当时的情景使我联想起我们党的“八大”路线变化的历史教训。

1956年我们党召开“八大”时,认为当时我国社会主要矛盾是先进的社会主义制度与落后的社会生产力之间的矛盾,急风暴雨式的阶级斗争已经过去,要集中力量搞经济建设、文化建设、技术革命。所以,“八大”确立的路线是正确的。

遗憾的是,1957年反右派斗争结束后,当时中央主要领导人对形势的判断,重新提出两个阶级、两条道路的矛盾是我国的主要矛盾。后来又进一步提出“阶级斗争为纲”,“阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲”,“无产阶级专政下继续革命”等一整套“左”的理论、路线、方针、政策,直到发动“文化大革命”,全民族遭受十年大浩劫,经济濒临崩溃的边缘,政治冤案遍及域中。

就这样,我们党、我们国家从1957年开始到党的十一届三中全会之前,在这条偏离了八大正确路线的“左”的道路上折腾了20年。

历史是如此惊人地相似。所以我意识到,20世纪90年代初,中国又到了是继续坚持党的“一个中心、两个基本点”的基本路线,走中国特色社会主义道路,坚定不移地推进改革开放和现代化建设事业,还是重提阶级斗争,以反和平演变为中心,走回头路的关键历史时刻。

获悉邓小平视察上海的

谈话精神

就是在中国改革开放事业面临“向何处去”的严峻考验时,邓小平同志出来说话了。他找第三代领导集体谈话,强调要做几件使人民满意的事情。一个是要更大胆地改革开放,另一个是抓紧惩治腐败。他说,在风波中,什么口号都出来了,但是没有一个口号是要打倒改革开放的,所以他认为改革开放是得人心的。邓小平同志把问题提到战略的高度,强调应该继续推进改革开放。他还提出“这次出这样的乱子,其中一个原因,是由于腐败现象的滋生,使一部分群众对党和政府丧失了信心”,因此要很鲜明地提出反腐败。

1990年,邓小平同志还着眼于我国改革开放和现代化建设全局,建议开发开放上海浦东,在高起点、高水平上推进改革开放。1990年4月18日,国务院根据邓小平同志的提议作出了开发开放上海浦东的重大决策,把我国改革开放由沿海地区推进到沿江地区,长江流域特别是长三角地区迎来改革发展新机遇。邓小平同志说:“开发浦东,不只是浦东的问题,是关系上海发展的问题,是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。”

1991年1月28日到2月20日,邓小平同志在找中央领导同志谈话之后一个月,来上海过春节。这是他第四次到上海过春节。从1988年开始,一直到1994年,他在上海过了七个春节。

前几次邓小平同志来上海过春节大都在住地西郊宾馆,同家人一起,颐养天年。1991年来上海,他却频频外出视察、参观,连续视察了上海航空工业公司、上海大众汽车公司、上海航天局新中华机器厂,还在新锦江饭店顶楼旋转餐厅听取有关浦东开发规划的汇报,发表了一系列有关深化改革、扩大开放的谈话。

在此期间,朱镕基同志亲自动手,记录整理了邓小平同志视察上海的多次谈话。邓小平同志强调:“改革开放还要讲,我们的党还要讲几十年。会有不同意见,但那也是出于好意,一是不习惯,二是怕,怕出问题。光我一个人说话还不够,我们党要说话,要说几十年。”他又一次着重指出:“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务。”他还强调:“开放不坚决不行,现在还有好多障碍阻挡着我们。说‘三资企业不是民族经济,害怕它的发展,这不好嘛。发展经济,不开放是很难搞起来的。世界各国的经济发展都要搞开放,西方国家在资金和技术上就是互相融合、交流的。”他希望“上海人民思想更解放一点,胆子更大一点,步子更快一点”,“要克服一个怕字,要有勇气。什么事情总要有人试第一个,才能开拓新路”。在1991年年初全市党员干部会议上,朱镕基同志传达了邓小平同志在上海的谈话精神,而有关视察谈话更为具体详尽的材料传达的范围并不大。

我是怎么获得这个信息的呢?

那是在1991年2月11日晚上,上海市委分管思想宣传工作的副书记,把我叫到康平路的家里,拿出邓小平同志视察上海的谈话材料给我看。我看后的第一感觉是,邓小平同志对改革开放的强调更进一步、更迫切了。对我触动特别大的是,他在谈话一开始就特别强调,改革开放还要讲几十年,光我一个人说话还不够,我们党要说话。联想当时报纸上是一片批判资产阶级自由化、反对和平演变的声音,邓小平同志强调全党要讲改革开放,而且要讲几十年。他在谈话中又一次强调,不要以为一说市场经济就是资本主义,市场也可以为社会主义服务。他在这里再次强调了市场经济的改革思想。

据黄奇帆同志的文章回忆,邓小平同志在新锦江旋转餐厅听取开发浦东规划的汇报时,鲜明地提出要进行金融改革。邓小平同志说:“金融很重要,是现代经济的核心。金融搞好了,一着棋活,全盘皆活。上海过去是金融中心,是货币自由兑换的地方,今后也要这样搞。中国在金融方面取得国际地位,首先要靠上海。”黄奇帆同志说,邓小平同志提出这些重要思想是经过深思熟虑的,他事先有充分思考准备,才能提出人民币也要搞自由兑换这样非常精彩的金融改革思想。

邓小平同志在谈话中还强调要扩大开放,开放不坚决不行,不要害怕“三资”企业的发展。发展经济,不开放是很难搞起来的。

这就是我在市委领导同志家里亲眼看到的邓小平同志视察上海的谈话材料,当时并没有其他报社的老总在场。我理解,市委领导给我看这个材料是让我了解情况以便把握宣传口径,这个意图是很明确的。当时市委领导同志并没有让我做记录,也没有直接布置我写文章。但是我看完这份材料后就产生了强烈的冲动,下决心要宣传邓小平同志的改革开放新思想,以便在紧要的历史关头,在我们报纸的舆论宣传中进一步认清和把握中国特色社会主义航船破浪前进的正确航向。

1991年的春节是2月15日。我是在2月11日晚上看到邓小平同志的谈话材料的,凭我在长期从事党报工作中培养的政治敏感和责任心,我深感邓小平同志的谈话分量非常重,非常有针对性。邓小平同志强调,全党都要讲改革开放,这绝对不是只对上海讲的,而是对全国改革开放的一个总动员。实际上邓小平同志已经感到,在当时国际大形势和国内政治气氛下,如果不坚决推动改革开放,不加快经济发展,再走封闭僵化的回头路,中国是没有前途的,中国人民是没有福祉可言的。所以后来他在南方谈话中提出,不改革开放只能是死路一条。当时深深触动我的正是这些审时度势、谋深虑远、语重心长的话。所以我内心主意已定,“不须扬鞭自奋蹄”,作为中共上海市委机关报,《解放日报》一定要带头宣传、阐发邓小平同志关于深化改革、扩大开放的最新思想,这是理所当然的、也是责无旁贷的。

合作撰写皇甫平评论

从12日开始,我就酝酿怎么宣传邓小平同志上海谈话精神的问题。

《解放日报》1989、1990年已连续两年在农历大年初一,都由我在头版的《新世说》栏目撰写一篇千字文的小言论祝贺新春。而1991年庚午岁尾,在我了解到了邓小平同志在上海视察谈话的精神后,我就感到,只写一篇小言论已不足以宣传邓小平同志的最新指示精神。所以在2月13日,也就是小年夜,我找来评论部的凌河,并请来市委研究室的施芝鸿同志。施芝鸿同志是我们报社的骨干通讯员和重要作者,从上世纪70年代起就不断给《解放日报》撰写新闻、通讯和评论,他同报社许多同志过从甚密;同我交往也很深,我常约他为《解放日报》撰写重要评论,我们在思想理论问题上有共识、有默契。小年夜那天,我把在市委领导同志家里看到的邓小平同志在上海视察时的谈话精神说了一下。正巧,施芝鸿同志在市委研究室也已听到了传达,并在笔记本上作了完整详细的记录。我们核对了一下,内容同我在市委领导同志家中看到的一样,我提议我们三人要合作写几篇署名文章,像过去的“马铁丁”、“龚同文”文章那样,能在社会产生广泛的影响力。

当时我便把自己构思好的准备在大年初一发表的评论提纲说了一下。就是抓住“辛未羊年”做文章,以“十二年一个轮回”, 作回溯前瞻,又从“六十年一甲子”作更大时间跨度的回顾和展望,提出1991年中国正处在改革开放新的历史交替点上。这篇评论由凌河同志按我口授提纲执笔撰写,并由我改定。

“十二年一个轮回。回首往事,上一个羊年——1979年,正是党的十一届三中全会召开之后开创中国改革新纪元的一年。” 回顾这12年的改革过程,“抚今忆昔,历史雄辩地证明,改革开放是强国富民的惟一道路,没有改革就没有中国人民美好的今天和更加美好的明天!”

评论开笔这些话今天读来也许已平淡无奇,但在当时却着实让人眼球为之一亮。因为当时报纸上几乎都在集中火力抨击“资产阶级自由化”,反对和平演变。所以媒体已经有19个月没有用这样的口吻谈论80年代以来的改革开放了。评论这短短几句,是“六四风波”以后第一次鲜明地对80年代以来改革开放作出正面评价,产生比较大的社会反响。

在文章中我们又前瞻了此后的12年,那正好是2003年。届时,我国已进入小康社会,继解决温饱问题之后,实现了我国现代化建设“三步走”目标的第二步目标,我们国家将发展得更好。同时,我们又回顾和前瞻了60年一个甲子的轮回。从1991年往前看60年是1931年的辛未羊年,当时的“九一八”事件,再次昭示了我们落后挨打;而从1991年再向前看60年,正好是2051年的辛未羊年,那就到了本世纪中叶,我国将实现现代化建设第三步目标,达到中等发达国家水平。

用这样大开大阖的论述,来阐明1991年是我国一个重要历史交替点,1991年应该成为改革年。“我们要把改革开放的旗帜举得更高”,“我们要进一步解放思想,以改革开放贯穿全年,总揽全局”。

“改革年”这个提法来自时任中共上海市委书记兼市长朱镕基,他是在传达党的十三届七中全会精神时提出这个重要概念的,他还提出:“何以解忧,惟有改革”。我体会,他提出“改革年”可能是针对当时国务院提出的1991年是“质量年”的说法。

这就是皇甫平系列评论的第一篇,发表在1991年2月15日,即辛未羊年大年初一,正逢全国休假迎新春,所以相当多的读者还没有充分注意到。但邓小平同志看到了。因为当天《解放日报》头版上半版刊登邓小平与上海市委、市政府领导迎新春的新闻报道和大幅照片,而下半版就加框刊登皇甫平署名评论《做改革开放的“带头羊”》。

大概过了三个星期左右,1991年3月2日,发表皇甫平系列评论的第二篇文章《改革开放要有新思路》。文章阐述了邓小平同志改革开放新思想中最重要、最关键的一点,就是要发展市场经济。这篇文章是由我出题,施芝鸿同志执笔,再由我改定的。

邓小平同志在1990年底、1991年初的两次谈话,都强调我们要在发展市场经济问题上进行思想解放和理论突破。我理解,邓小平同志要推动改革开放的深入,到了90年代的此时此刻,说穿了就是要在建立社会主义市场经济新体制上求深入、求突破。我国80年代的改革基本上是一种增量改革,就是在公有制经济外增加一块新的发展空间,可以搞私营经济、个体经济,也可以搞中外合资或外商独资经济。但当时还没有触及到计划经济体制内的国有企业,而90年代的改革要由体制外转向体制内,由增量改革转向存量改革。这样,就必须把建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标,这就必然要破除搞市场经济就是搞资本主义的思想观念。

文章提出“解放思想不是一劳永逸的”,“解放思想要进入新境界,改革开放要开拓新思路,经济建设要开创新局面”。这篇文章的点睛之笔,是指出90年代改革的新思路就在于理直气壮地发展市场经济。文章联系当时中国和上海的实际宣传了邓小平同志视察上海时的讲话精神:“计划和市场只是资源配置的两种手段和形式,而不是划分社会主义和资本主义的标志,资本主义有计划,社会主义也有市场。”并批评“有些同志总是习惯把计划经济等同于社会主义,把市场经济等同于资本主义,认为在市场调节背后必然隐藏着资本主义的幽灵”。

文中鲜明提出“在改革深化、开放扩大的新形势下,我们要防止陷入某种‘新的思想僵滞”,并指出这种“新的思想僵滞”具体表现为,把发展社会主义市场同资本主义等同起来,把利用外资同自力更生对立起来,把深化改革同治理整顿对立起来,等等。这几个“新思想僵滞”的表现,是根据当时一位中央领导同志讲话精神概括出来的。

在我们党关于改革开放的话语系统中,思想僵化是专指真理标准大讨论时的因循守旧、墨守成规的思想观念、理论观点。当时邓小平同志讲过,有不同看法,基本上是怕出问题,怕出问题不一定就是思想僵化,所以我们经过推敲,认为用“思想僵滞”的提法,要委婉一些,也更准确一些。

这第二篇文章是皇甫平系列评论中最重要的一篇。后来上海市和全国评好新闻奖,都是以这篇评论作为代表作。

这篇文章引起的社会反响更大。赞成的人很多,包括经济学家吴敬琏等,看到文章后都非常兴奋。后来他遇见我对我说,一看“皇甫平”就知道有来头,一定是改革开放总设计师发话了。但文章也遭到“左”的思潮强烈反对,认为市场化是资产阶级自由化的核心。我们提出改革开放的新思路就是发展市场经济,引起了这些人的不满甚至恐慌。

点燃争论的导火索

3月22日,皇甫平系列评论第三篇《扩大开放的意识要更强些》发表。这篇文章是凌河同志根据报社外一位理论工作者沈峻坡同志的来稿改写的。

文章从上海对外开放的过程中所出现的争议说起,从国际饭店屋顶上最早竖起的日本东芝的霓红灯广告,引起很大的反对声音;到后来在虹桥土地使用权拍卖,引起很大的阻力。针对曾经出现过的这些争议和反复,文章指出开发开放浦东、设立保税区、造就“社会主义香港”的尝试,一定要迈开步子,敢于冒风险,做前人没有做过的事情。

这样的对外开放,是不是让外国资本家把钱都赚去了?会不会损害民族工业、民族经济?会不会使上海重新变成旧社会“冒险家的乐园”?针对这三个思想障碍,我们深入阐述了邓小平同志关于“开放不坚决不行”的思想。这篇文章鲜明提出:“增强扩大开放意识,就要求我们进一步解放思想,抛弃任何一种保守、僵滞、封闭的观念,形成与一个先进的国际城市相称的开放型软环境”,“90年代上海的开放要迈出大步子,必须要有一系列崭新的思路,敢于冒点风险,做前人没有做过的事”,“例如开发浦东,设立保税区,实行进入自由,免征出口税等带有自由港性质的特殊政策,对于这类被称为造就‘社会主义香港的尝试,如果我们仍然囿于 ‘姓社还是姓资的诘难,那就只能坐失良机”。当时我们深感,拨乱反正和改革开放初期的两个“凡是”,已变成一个“凡事”,即凡事都要问一问“姓社姓资”,这是阻碍深化改革、扩大开放的一个要害问题。所以,在这篇文章中,很有针对性地提出 “如果我们仍然囿于‘姓社还是姓资的诘难,那就只能坐失良机”,“趑趄不前,难以办成大事”。我们在文章中丝毫没有提倡改革开放不要问“姓社姓资”的意思,只是说不要对改革开放的举措乱扣“姓资”的帽子。

这第三篇文章见报后,由于尖锐地提出了“姓社姓资”问题,“左”派就认为抓到“辫子”了,纷纷撰文“批判”,大张挞伐,这就把一场争论的“导火索”给点燃了。我们这篇文章是3月22日发表的,4月中旬批判文章就出来了。最早的一篇就在《当代思潮》杂志上发表。接着,《真理的追求》、《高校理论战线》等杂志也连篇累牍发表批判文章。这些文章歪曲皇甫平评论原意,如出一腔,无限上纲,乱扣帽子,纷纷质问“改革开放可以不问姓‘社姓‘资吗”?

皇甫平系列评论的第四篇《改革开放需要大批德才兼备的干部》,发表于4月12日。这篇文章是我出题目,由施芝鸿同志执笔的。

这篇文章的背景就是在当年三月份全国人大和政协两会上,时任中共上海市委书记兼市长的朱镕基同志,被任命为国务院副总理。我们借此契机论述改革开放需要大量德才兼备的干部,阐述了邓小平同志关于大胆使用、科学使用人才的思想,即要把坚持改革开放路线、作出政绩、得到人民拥护的人提拔到领导岗位上去。

文章是根据时任总书记的江泽民同志在党的十三届七中全会上关于干部问题的讲话精神撰写的,文中引用了战国时期思想家荀子在《大略》篇中说的一段话:“口能言之,身能行之,国宝也;口不能言,身能行之,国器也;口能言之,身不能行,国用也;口言善,身行恶,国妖也。” 这段话的意思就是,那种很会讲话、很有思想、又能够干实事的人,是国宝级人才;而那种讲话木讷、不善表达,但很能干事的,是国器型人才;还有一种人很有观点、能出点子,但不大会干实事,这也是可用的人才,可以用他出点子和雄辩滔滔的才能;而那种话讲得很好听,做的却是另外一套,这种人却是国妖。荀子又说:“治国者敬其宝,爱其器,任其用,除其妖。” 就是说当政者对于国宝级的人需要非常恭敬,很好地用他;对于有用的人才要大胆任用他,对于国器型人才需要很好爱护他,而对国妖式坏人则必须坚决清除。

我们在文章中强调改革开放需要大批勇于思考、勇于探索、勇于创新的闯将,要破格提拔对经济体制改革有进取精神的干部。文章尖锐提出,对“那些口言善身行恶的‘国妖、两面派、骑墙派一类角色,毫无疑问绝不能让他们混进我们的干部队伍中”。这是对邓小平同志关于要从组织人事上保证推进改革开放重要思想的积极呼应。

就这样,从2月15日到4月12日,《解放日报》以发表时间间隔二十天左右这样的节奏,在头版重要位置连续发表了四篇署名皇甫平的文章。四篇文章主题一以贯之,内容相互呼应,文风鲜明犀利,及时宣传并深入阐发了邓小平同志最新的改革开放思想,形成了一个有力推进改革开放的完整的舆论先导系列。

在最初酝酿时,我们曾打算还要写第五篇,专门论述怎么看待姓社姓资,改革开放到底是姓资还是姓社?因为这个问题已经引发了争议。后来,因为港澳工委来电话催促我尽快到香港《大公报》履任新职,我忙于移交工作,办理赴港手续,这篇文章的写作也就被搁下了。

(作者为《人民日报》原副总编辑)

责任编辑 殷之俊 杨之立