巫风武影:南部侗族“抬官人”挖掘整理的田野调查报告

2014-07-18谭广鑫周志俊许爱梅杨世如陆学杰赵国炳杜高山

谭广鑫,周志俊,许爱梅,杨世如,陆学杰,赵国炳,杜高山

巫风武影:南部侗族“抬官人”挖掘整理的田野调查报告

谭广鑫1,周志俊2,许爱梅1,杨世如3,陆学杰4,赵国炳1,杜高山1

应用体育人类学的方法论,借助田野调查、义理辞章考据与阐释人类学的深描理论,挖掘整理此前未被体育界重视的南部侗族①南部侗族指贵州锦屏县清水江以南侗族聚居区域内,使用侗语南部方言的支系。由于汉文化对北部侗族地区的影响程度较深,侗族北部方言区与南部方言区、北部支系与南部支系之间,除了语言因素外,还存在着更多的社会和文化层面上的明显差异,形成两个局部区域文化系统,导致两地的文化习俗、文化景观、文学艺术的表现形式等各具特色。侗族传统文化特色或说侗族的原生文化生态系统,比较完整地保存在南部区域。“抬官人”项目。研究首先观察、记录了发现“抬官人”的过程,之后经过多重考据认为,“抬官人”肇始于贵州双江乡黄岗村,结合两次田野调查获取的体质数据与相关数据进行比较,认为节庆民族传统体育参与者的体质指标优于同类人群的原因,可能是因为获取优胜而经过择优选拔。研究认为,“抬官人”所采用的肩扛动作区别于西方竞技项目动作特征,具有东方原生态体育的典型特点,现场采集的侗族武术也与传统武术动作既存在联系,又有区别。通过文化史的反思,对“抬官人”巫祭仪式、武舞意蕴进行文化解析,发现“抬官人”遗存的祖先崇拜不仅包括始祖母“萨岁”,还包括与当地侗寨有血缘关系的男性祖先,印证了考古学母系氏族社会向父系氏族社会转变的假说,分析其傩文化特征,认为“抬官人”是具有巫术性质的武术与舞蹈的萌芽活动。最后,通过体育元素与时代特征的分析,对“抬官人”的未来发展进行规划。

民族传统体育;体育萌芽;抬官人;巫术;武舞;南部侗族

:The application of sports anthropology theory,by means of deep description theory of field investigation,argumentation textual criticism and interpretive anthropology,this paper explores and constructs that have not previously been sports circles of the southern Dong "lift officer" project.The first observation,recording the discovery process "lift officer",after multiple textual criticism that "lift officer" originated from Huang Gang village with "lift officer" participants physical measurement data of field investigation two times,compared with the related data,that "reason for raising man" body mass index than other participants people may be because winning through preferential selection,research and analysis of "raising man" shoulder to shoulder action,that action is different from the western sports action,typically with oriental original ecological sports,the martial arts collection also has the obvious difference with the traditional martial arts action.Research by the reflection of cultural history,the cultural analysis of "lift officer" sacrificial rites,Wizard wind and martial shadow implication,that "lift officer" is a martial arts and dance with witchcraft bud activity.

1 前言

人类学惯常采用细致入微的田野调查法,以他者的眼光了解和挖掘调查点不为人熟悉或不被留意的乡土文化,这一方法被生物学家较早采用。《昆虫记》是法布尔[7](1823—1887年)历尽34年艰辛,观察、饲养、研究昆虫的名著。他用朴实、清新的笔调,栩栩如生地记录昆虫世界各种微小生命的食性、生存技巧、特性、蜕变和繁殖等习性特征。

人类学家应用田野调查的方法完成民族志,民族志是描述社群文化的文字或影像,通过建立与调查点的联系,选择调查合作人,访谈、作笔录、拍摄影像、记录系谱、绘制田野地图以及记日记等,可以界定这些技术和程式的关键词是“深描”(thick description)。格尔茨认为,文化不是一种引致社会事件、行为、制度或过程的力量,它是一种风俗的情景,在其中的社会事件、行为、制度或过程可得到被人理解的——也就是深度的描述。借用深描理论,研究者从自己对调查合作人正在做什么或认为他们正在做什么的解释开始,继而将之系统化,最终完成文化的解释[9]。体育人类学研究大多采用田野调查的方法完成宏观或微观民族志的撰写,而要达到文化解释的深描层次,还需要结合自身特点,使他者用身体动作符号对于已有的体育文化解释进行再解释,不断总结、提炼自身田野调查的方法。

在田野调查过程中,最令人兴奋的就是发现新的物种、新的族群、新的文化样式等,而这种新发现往往是可遇而不可求的。利用广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县富禄乡“三月三”节期,由华南师范大学、广州大学和广西当地高校组成了联合调查队,自驾车搭载人员、仪器和物资,分别由广州、贵阳和桂林出发,跋涉三千多公里,在当地县文化体育局、民族宗教局协助下,采用体育人类学文理融通、周期短、学科多的优势,完成富禄乡“三月三”节期的田野调查工作,令人兴奋的是,发现了此前从未在少数民族传统体育运动会出现的“抬官人”项目。为进一步了解“抬官人”源流,利用端午节假期,又与贵州民族大学展开两次田野工作,再走黔桂交界南部侗族[16]“抬官人”开展的黎平县双江乡黄岗村、觅洞村,三江县梅林乡、富禄乡高岩村和从江县龙图乡,通过观察、访谈、拍摄、测量等技术手段,完成南部侗族地区“抬官人”田野调查报告。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究以湘、黔、桂交界的南部侗地区“抬官人”项目为研究对象。

2.2 研究方法

2.2.1 田野调查

本研究根据民族传统体育节庆的田野调查特点,制定详细的工作流程。在工作目标统领下,由体育人类学学者、体质测量学者、当地政府人员、当地高校体育教师和博士生组成工作团队,制定乡村生态环境统计表、节庆与项目评估的半结构式访谈提纲、体质测量表和身体动作分析表,展开民族传统体育项目及自然状况调查,了解“抬官人”、“抢花炮”项目传承人和知情人需要,对了解到的情况进行比较分析,这是本次民族传统项目挖掘工作流程。在研究挖掘的基础上,邀请当地传承人与知情人共同制定“抬官人”、“抢花炮”项目发展计划并加以修订,在计划实施过程中,确保当地农民继续参与并获得持续发展的利益。

第1次田野工作是在广西壮族自治区柳州市三江县富禄乡第129届“三月三”民族传统花炮节期间(2013年4月8~13日),以当地各族群众开展的与身体活动有关的民族传统体育为研究对象。除“三月三”当天在花炮节举办地——富禄乡都柳江河畔开展田野调查工作外,还先后随花炮节“二炮”得主,吴姓侗族老乡的送炮队伍,跨省来到贵州省从江县庆云乡广力村;在节庆中发现此前未在少数民族传统体育运动会上出现的“抬官人”项目;次日,调查队便深入“抬官人”开展地富禄乡高岩村。最后,调查队乘渡船过都柳江,来到三江县最早开展抢花炮的富禄乡葛亮村进行田野工作。

为进一步厘清“抬官人”源流及开展情况,分别于农历“三月二十三”(2013年5月1~5日)和端午节假期(2013年6月11~17日)走访曾经和仍在开展“抬官人”的广西壮族自治区三江县富禄乡和梅林乡、贵州省黎平县双江乡和从江县龙图乡侗寨。调查队曾到黎平县双江乡黄岗村挖掘“抬官人”源流,赴双江乡觅洞村了解侗族武术进校园,之后再走富禄乡高岩村,调查“抬官人”与原始宗教、侗族武术的关系;最后,赴三江县梅林乡、从江县龙图乡了解抬官人在侗寨的开展情况。3次田野工作采用联合国开发署和世界银行援助贫困地区工作的参与式农村评估法(PRA),运用参与观察、访谈、体质测量、动作分析、影音记录等技术手段,共访谈项目传承人、知情村民、乡村干部、县文体局干事近30人。

2.2.2 体质测量与分析

体质测量是近代科学发展的衍生物,其特点是以物理尺度对人的体质状况进行检查与评价,其优点是可用醒目的数据来量化标示人体状态[28],是监测以强身健体为目的的体育锻炼必不可少的手段,因而,我国每年在各年龄段都要开展大规模的国民体质测量。

在以往的体育人类学过程中,很少采用体质人类学身体测量方法获取数据,从单纯文化人类学的角度这也未尝不可,但体育学有自己的学科特点。体育学是自然科学与人文学科融通的学科,虽在学科划分上将人文社会学与人体科学割裂,但在做具体研究时离不开身体活动及体育效果评价,如果能把二者融通,分析问题会更全面。因此,本次田野调查,参考国民体质监测的相关数据,主要选取反映人体外观轮廓的形态指标:身高、体重、胸围、腰围、臀围、上臂围、颈围;反映人体健康状况的机能指标:心率、血压;反映人体基本活动能力素质指标:握力、肺活量,共计11项测量指标。测量时尽可能多地寻找样本,由于没有固定的测量地点,又受当地文化习俗、戒备心理和各种情绪的影响,使测量工作开展并不顺利。通过三江县文体局吴波同志和当地乡村干部大量劝说工作,并亲身参与测试,同时尽量简化测试方法,仅选取当地侗族同胞能接受的测量指标,克服语言、民族习俗、交通等障碍,在调查期间使用身高体重秤(江苏苏宏医疗器械有限公司,型号:RGZ-120,编号:9133236)、腰臂围皮尺、电子血压仪等工具。现场体质测量侗族男性百余人,其中,45人参与抢花炮,22人参与抬官人,还有习练侗族武术的小学4、5年级学生25人。

2.2.3 身体动作分析

体育活动是人类具有体育意识,通过经常性身体练习,达到提高身体运动能力的具体目标的文化教育过程[11]。没有身体动作、体育意识、锻炼过程、身体变化效果的活动,不能视为一项真正的体育活动。中、西方绝大多数传统体育都不具备这些要求,不能按照研究成熟体育项目的方法开展研究。这就需要在进行每项体育人类学的田野调查工作时,往往针对很小范围内的某一项特殊身体活动遗存,在较短活动周期内集中体质和文化人类学的综合优势浓缩完成大量第一手素材的获取工作,因此,需要设计各种简单易行的身体活动分析方法。

2012年2月和3月,“东巴跳”项目田野调查团队根据原生态身体运动研究的实际需要而设计“双向实证”的技术方法,在研究滇西北“东巴跳”与“东巴文”的田野调查中首次采用,为研究原生态的身体运动对古文字形成的作用开拓出科学的新路径。这一方法受到运动生物力学的动作分析的启迪,把原来应用于自然科学研究的实证性检测方法改造为身体动作文化符号分析法,为发生学意义上探讨文字起源开辟了崭新的路径[12]。

本次田野调查是对广西、贵州民族传统体育节庆的评估与跟踪中,调查团队再次采用身体动作分析法,根据新的研究对象,重新设计“神话故事与身体动作关系访谈提纲”、“典型身体动作分解的影像和录音分析法”和“原生态巫术、武术、舞蹈动作分解统计法”。根据身体动作形态表意分类,借鉴符号学神话传说故事的文本分析,采用双机位拍摄的影像记录方法,通过深度访谈,回溯分解“抬官人”活动所展示的动作内容,选择“肩扛”这一典型动作,分析巫术仪式对体育运动(如武术)及艺术表演形式的萌生作用。

2.2.4 义理、辞章和考据

研究少数民族传统体育这类问题常涉及历史学方法,钱穆倡导的义理、辞章和考据之法应加以提倡[26],或许可用惯常使用的逻辑分析、遣词造句、文献资料3种方法对应,但前后又有根本的不同。考据之法从清代以来便是国学研究“必经之路”,形成了史学研究传统和方法论。钱穆指出,3种方法是不同的学问,三者又是任何研究必须运用的3种不同却又相互联系的方法,“今天文学院分文、史、哲三科,正与此三部分相应”[22]。利用中国知网数据库,使研究获取资料方便、快捷,但缺乏地方和民族史志一类的古文献,而这类文献在少数民族传统体育的追根溯源上是必不可少的,“惟考据乃证定知识之法门,为评判是非之准的”[21]。因此,本研究在利用中国知网数据库下载相关论文的同时,阅读数本侗族和广西、贵州地方史志,比较“抬官人”在不同历史时期、不同地区、不同版本民间传说故事异同,梳理其源流。

3 “抬官人”活动的挖掘

在体育人类学田野调查中,当你踏入西南、华南地区,就宛如进入一座天然的民族体育博物馆:无边无际的展厅,眼花缭乱的展品,众多生疏的民族事象,诱人的历史遗迹……令人沉浸在不断的思索中。其中,有些省(自治区)如云南、贵州、广西等少数民族聚居地区,虽然很多项目在书本和实地都见过,但是,每次去都划不上句号,而每次去又有新的发现,又留下更多的疑问,为调查留下了更多空间。

3.1 “三月三”节庆展演中发现“抬官人”

富禄乡“三月三”节期一般持续3~5天,每逢农历三月初一,家家户户便开始节庆的准备:上午祭祀侗族信奉的最高神“萨岁”仪式,下午进行山乡斗鸟、戏鱼;三月初二,富禄乡政府一早便要迎接外地表演团队,傍晚开始,青年男、女便与外地表演团队共同参加篝火晚会,唱多耶歌舞,吹芦笙,晚间燃放烟花,这种“行歌坐月”、“玩山走寨”晚会成为青年男、女谈情说爱的方式;三月初三的上午,沿富禄乡主要街道进行大型原生态民俗游行活动,之后进行广场文艺表演、游街展演和庆典仪式,包括唱侗族大歌、舞狮表演、琵琶演奏等,富禄乡高岩村“抬官人”便是在上午表演中被调查队发现的。下午的抢花炮是节庆活动中最具标志性的竞技游戏,因此,整个节庆也被称作“花炮节”。最后是颁奖和闭幕式,抢得花炮的家族还要宴请乡邻整夜庆祝①信息来源于三江县文化体育局提供的《广西柳州市三江富禄“三月三”第129届民族传统花炮节活动日程安排》。。据访谈三江县文体局干事了解到,“抬官人”虽在20世纪80年代便以舞蹈形式登上中央电视台的舞台,但其中休闲娱乐、肩扛动作特征、侗族武术等与身体运动有关的内容尚未挖掘,借由“抬官人”巫术、武术、舞蹈因素的交融与发展,可对体育原始文化中,武术的起源及演进、身体运动社会文化功能的价值评估和体育运动与人类社会协调发展的关系进行探讨。

3.2 “抬官人”的开展过程

“抬官人”侗话叫“店宁蒙”,在富禄小学门前小广场的节庆展演中,调查队亲眼目睹了高岩村“抬官人”全过程。只见一行装扮怪异的人前呼后拥抬着轿子,有的破衣草束扮穷丐,有的持棍佩刀扮营卒,有的脸抹黑灰扮勇士,有的挽上衣裤扮渔夫……这一队装束奇形怪状之人,都是高岩村村民。“官人”由村中一男孩、一女孩装扮,身着彩衣,官气十足,分坐两乘滑竿轿子(一种旧式的交通工具,形似轿子而无顶),分别由两人抬着,前呼后拥,威风非凡。抬着“官人”游寨的过程最为热闹,轿夫要么头戴面具、要么脸抹黑灰,显出妖魔鬼怪之气;“抬官人”护卫队伍前有舞刀弄棍的营卒、勇士开路,左右有渔夫、乞丐摆出搞笑的造型,还有断后的一行人放鞭炮、吹芦笙;一进富禄乡的街道,正在采购物品的男女老少均让路恭迎。“官轿”行至途中,不少好事的青年则假戏假作,有的扮良民乞礼,有的扮盗匪拦劫,有的扮兵卒领赏……姑娘们则结伴拦轿,唱侗族大歌巧取“官人”钱财,护送官人的队伍也馈送客人一些糖果、红包。

“抬官人”活动摹拟侗族先人生产生活、武术、舞蹈等动作,如锄地、舞棍、赶牛、捉鱼和跳芦笙舞等。那人怪皆非的面目、稀奇古怪的装束滑稽可笑;那丑态百出,变幻无穷的动作,活像一出闹剧,使在场的万千观众时而掌声雷动,时而捧腹大笑。经访谈高岩村干部、寨老了解到,南部侗族村寨“抬官人”是春节时一项祭祖娱人的活动,除表达友谊、互敬同乐之外,还通过夸张的武术、舞蹈表演,再现本族古代社会生产、生活、战争等场景,对后人起到传承乡土知识的作用。田野调查中了解到,高岩村“抬官人”原是在正月十五进行,而黎平县黄岗村则是在正月初七、初八开展“抬官人”,这是由于侗族先民生活较为困苦,为走亲访友、分享快乐和美食,相邻侗寨过年时间各不相同。如今,“抬官人”活动已经移植到重大的节日活动中(如富禄乡“三月三”花炮节),往往能把节日气氛提升到狂欢高潮,成为侗族娱乐狂欢不可替代的内容。

3.3 “抬官人”的源流考

调查队于三月初四来到开展“抬官人”的侗寨富禄乡高岩村,通过访谈和观察,梳理“抬官人”的发源。高岩村石姓祖先是江西瑞金九宝镇落难客居于此地的石金虎一家,其二子石传道身高丈二,武艺高强,办事公允,在南部侗族地区百姓常抬着他征战,解决民族纠纷,劫富济贫,受侗族贫民的爱戴,尊称为“大将”,道光十九年正月去世(公元1839年,有石传道墓葬照片为证)。从此,为纪念他,每年正月十五在高岩村侗戏台上,以打扮漂亮的成人或儿童替代先祖,模仿得胜归来的仪式,抬着“官人”游村,前有棍棒队伍开路,中间有舞动的“抬官人”队伍,后有芦笙吹奏,侗寨留有“抬官为人,天下太平”的俗谚。但是,经与贵州民族宗教局核实,贵州省黎平县双江乡黄岗村曾被传为“抬官人”发源地,黎平县肇兴乡、从江县龙图乡也举行过此项活动。此外,广西三江县西部的梅林乡,每年二月二也开展“抬官人”,到底“抬官人”源流何如,我们又联合贵州民族大学,利用2013年五一节和端午节假期展开了两次南部侗族地区的田野调查。

黎平县双江乡黄岗村与三江县富禄乡高岩村有着相似的地形特征,“高岩”、“黄岗”两个侗寨的名称意即山岗之上,经测量海拔分别达到490 m和745 m,两寨与山脚的海拔落差达350 m左右,气压较低,分别为966 MPa和929 MPa。越野车从山脚到两个侗寨都要经过“九转十八盘”,即便已修通盘山公路,仍常遇到山体滑坡等阻塞交通的情况。调查队赴两个侗寨路途上,都遇到了险情。可想而知,在刀耕火种的年代,村民们进出村寨十分不便,孤立的地形地貌特征使侗寨自我意识强烈,这使高岗上的侗寨一方面担心受到外来族群的侵扰,另一方面又渴慕外来的先进文化和生产力。

黄岗村四面环山,林木茂盛,两条小溪在村中相汇向南流去,一排排禾仓和一架架禾晾沿溪边排列,村活动中心在两条河流交汇处,这里立有“永远遵照”等石碑,村中百年古建筑也分布在周边,五座多檐鼓楼——高昌鼓楼、当老鼓楼、巴西鼓楼、高已鼓楼和亮井鼓楼(每座鼓楼周边均为一个小型社区,有一位寨老主持)高耸其间,鼓楼上有持刀拿剑的门神守卫,黄岗村给人留下难忘的侗族景观。6月12日下午,经访谈年长的高已鼓楼寨老吴佩云(84岁)和巴西鼓楼寨老吴老堡(60岁),了解到黄岗村“抬官人”的起源传说。黄岗村吴姓先民由广西梧州迁居此地,先祖吴万达天生神力,能征善战,后又经高人指点,善使月牙铛,武艺高强,法术通神。曾在从江庆云乡以7天7夜制伏涂炭生灵、为害四方的白蛇精。庆云乡与洛香乡常因山界纠纷,大动干戈,吴万达等前去调停,可洛香欺黄岗寨人少言微,并加侮辱;吴万达带村民与洛香开战,以少胜多,自此名声大振,乡邻尊称“黄岗大将”。村中至今保存嘉庆七年(公元1802年)5月所篆碑约。吴万达关心民众疾苦,除强扶弱,成了周边村寨特别是黄岗的保护神。乡亲们为了答谢他的恩情,每年在正月初七这天自发抬他走村窜寨,让父老乡亲参拜。年复一年,“抬官人”就形成一个固定的节日得以流传下来。吴万达死后,“抬官人”就成了纪念活动,全体寨老会议研究确定寨中德才兼备的年轻人扮“大将”加以庆祝,并在“抬官人”之前举行“祭萨”仪式。

从物证所记时间与访谈所了解情况考证,黄岗村“抬官人”要早于高岩村,但两个村寨不仅地形地貌相似,连抬官人起源传说都相似,这也说明两侗寨“抬官人”同宗同源,是南部侗族地区原生的传统活动。此外,经田野调查了解到,肇兴、龙图乡是当地举行节庆活动时,为吸引游客才由黄岗和高岩村请人表演“抬官人”(与富禄花炮节展演类似),也并非“抬官人”发源。

3.4 “抬官人”的体质测量与分析

人类学在对象上可分为文化人类学与体质人类学。人类学起步阶段的研究不是考古就是人体测量,体质人类学有人体测量的部分。体育人类学研究必然涉及身体运动,离不开评判体育效果的体质测量,而且评价体育效果可主要选取反映人体外观轮廓的形态指标,测量、统计、分析工作只要接受过体质测量与评价、运动生理学、运动解剖学等课程学习的体育专业师生均可完成,在短时间即可获得真实的客观数据,一目了然地判断某种身体活动对人体的影响,从而方便地评估体育效果。

在南部侗族两次田野调查中,在贵州、广西交界的侗族村寨共计测量百余名男性①研究对象主要涉及侗族男性,缘于抢花炮、抬官人的当地民俗习惯男性参与的限制。。其中,未参与任何项目的26人,抢花炮参与者45人,抬官人参与者22人,习练武术的小学4、5年级男生25人,占2013年参加“三月三”抢花炮总人数的1/3以上和抬官人的4/5参与者。

一般而言,抬官人活动的成员有年龄较长者作为师傅,帮带几名年轻的新手。参考国民体质监测相关数据,选取反映人体外观轮廓的形态指标:身高、体重、胸围、腰围、臀围、颈围;反映人体健康状况机能指标:心率、血压、肺活量等作为测量指标。通过与前人相关研究成果进行比较,结果如下:

表 1 南部侗族“抬官人”参与者各项体质指标一览表

由表1可知,抬官人参与者平均年龄为36.09±2.24岁,年龄最小为18岁,最大50岁;身高为161.77±1.23 cm,该年龄段全国平均身高为169.2 cm,相差7.43 cm;体重为65.04±4.35 kg,与全国该年龄段的平均体重69.7 kg,相差4.66 kg,抬官人最低体重仅48 kg,最高才70 kg。无论从平均身高、体重还是身高、体重范围看,抬官人这一群体的指标均偏低,这与南部侗族族源自古越人,属蒙古种族南亚人种泰寮型,体质形态矮小、瘦弱有关。

对抬官人参与者的年龄统计发现,30~49岁所占比例最高,为59.09%,说明抬官人以青壮年居多,一般都多次参与活动,对“抬官人”活动较熟悉,体力较为旺盛,是抬官活动的主力;15~29岁的初学者占调查人数的31.18%,说明为“抬官人”这项民族传统活动的传承与保护,侗寨人已具有培养下一代的意识;50岁以上参与人员仅为2人,说明“抬官人”对参与者体力要求较为严苛,一般年龄稍长者即使参与抬棺活动,也主要负责指挥协调工作,且威望极高者才能胜任。

采用统计学检验方法——单一样本t检验对抬官人各项体质指标与广西、贵州同年龄段人群的各项体质指标[17]进性差异性检验。

表 2 南部侗族“抬官人”参与者各项体质指标与广西同年龄段人群对比一览表

注:1)* 为P<0.05具有显著性差异;**为P<0.01具有非常显著性差异,下同;2)广西壮族自治区同年龄段各项体质数据摘自卢存的《2010年广西国民体质指标现状的分析研究》。

侗族抬官人参与者各项体质指标的调查结果与广西壮族自治区同年龄段人群的各项体质数据相比,胸围(P=0.744)、腰围(P=0.594)、臀围(P=0.178)、安静脉搏(P=0.184)、舒张压(P=0.17),与广西同年龄段人群体质调查数据不存在显著性差异,而身高(P=0.002)和收缩压(P=0.00)存在非常显著性差异,身高相差4.5 cm。可见,南部侗族“抬官人”参与者比广西壮族自治区同年龄段平均身高还要矮小,平均收缩压比广西同年龄段人群高出14.9 mmHg,原因可能是节庆普遍饮酒所致。

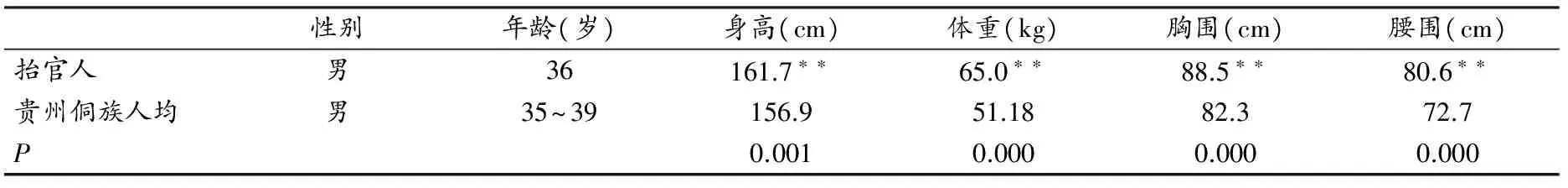

由表3可知,南部侗族抬官人参与者各项体质指标的调查结果与贵州同年龄段侗族人群的各项体质数据[27]相比,身高(P=0.001)、体重(P=0.00)、胸围(P=0.00)、腰围(P=0.00)与贵州同年龄段侗族人群体质调查数据存在非常显著性差异,抬官人参与者各项指标均显著高于同年龄段贵州侗族人群各项体质数据,这可能与抬官人参与者须经过在全村选拔身强体壮者参与有关。

表 3 南部侗族“抬官人”参与者体质指标与贵州侗族人群指标对比一览表

注:贵州侗族同年龄段人群体质数据摘自杨秀海等人的《2010年贵州侗族成年人体质测试数据》。

表 4 南部侗族“抬官人”参与者与广西三江侗族地区人群体质指标对比一览表

注:广西三江侗族自治区体质调查数据摘自庞祖荫等人的《1989年广西三江侗族体质测试数据》。

由表4可知,南部侗族抬官人活动参与者体质数据与1989年三江侗族地区人群体质数据[20]相比,身高(P=0.005),体重(P=0.00),胸围(P=0.00)均存在非常显著性差异,身高差值为3.8 cm,体重差值为13.28 kg,胸围差值为4.7 cm。存在如此大的差异,与前后测量时间相差24年,生活水平大有改善,形态指标普遍上升有直接关系,也可能与抬官人参与者经过全村选拔有关。

表 5 南部侗族“抢花炮”与“抬官人”参与者各项体质指标对比一览表

由表5可知,南部侗族“三月三”抬官人参与者各项体质指标的调查结果与抢花炮人群的各项体质数据相比,除身高(P=0.01)这一项指标存在非常显著性差异外,其余各项指标均无显著性差异,说明参加抬官人活动与抢花炮活动的人员除身高存在一定差异外(抢花炮参与者平均身高比抬官人参与者高4.5 cm),其余体质指标无显著性差异。而通过抢花炮现场观察发现,其竞技性更强,需要激烈的身体对抗,且为争夺花炮需要身高更高的选手参与。

通过以上对比分析认为,人种差异、生活水平高低对于体质指标起到了决定性作用。在可能的前提条件下,需要充沛体能和竞技性较强的民族传统体育活动参与者,要在一定范围内进行选拔以便获取优胜,这可能是参与者的体质指标优于同地区、同民族普通人群的原因。

3.5 “抬官人”的肩扛动作特征

根据身体动作形态表意和“抬官人”的神话传说,采用双机位拍摄的影像记录方法,经深度访谈回溯分解“抬官人”活动所展示的文化内容,选择“肩扛”这一典型动作,分析原生态武舞类巫术对体育(特别是武术套路)与艺术表演的同源萌生。

“抬官人”特殊的身体动作是“肩扛动作”,肩膀承载着农耕文明重土归根的国民性。在中华民族历史上,“肩”承载着农耕文化,担负着国民生计,但西方项目却极少依靠肩,肩膀仅在田径的铅球、标枪这类小项上,起到托举器物的辅助作用。而我国的传统活动中,“肩”却起着举足轻重的作用,长期自给自足的封建经济使人们对土地产生了依赖和眷恋的情感。在全国第7届农民运动会的田径赛场上[19],我们就看到箩筐扁担齐上阵的场面,运动员们“手拎肩扛”进行田径比赛,热闹得不亦乐乎,就连农运会自行车比赛也要负重,可见中华民族肩上的担子有多重。

在农耕文化中,中华民族更重视“肩”的作用,肩扛是以肩为支点的实践动作,对于负荷较大的物体可以直接把重量分解,以减轻局部压迫感,从而使劳作效率更高、更持久。但这种肩扛的动作在武术中却有另外的表达形式,程大力认为:“武术的本质是搏杀,武术的本质特征是攻防”[5]。中华武术的特点是尚圆,身体和四肢永远以弧形或圆形运动,这对肩的柔韧性要求相当高,所以,肩虽然很少参与直接的攻防,但对肩的训练是武术的基础,比如抡臂,压肩等动作。武术重视肩在整个身体活动中的作用,比如武术讲三节,上肢为稍节,躯干为中节,腿为根节。以上肢为例,“手为稍节,肘为根节,肩为根节”,力从根节出,传与中节,达于稍节。

武术常见的肩扛动作出现于器械中,用于“抬官人”开路的当地侗族棍法就属长器械,它的很多使用原理与抬轿的肩扛相同,均为分解重量或更好控制器械。如棍术里的抡棍:棍置于两肩后,顺势平抡,静止时置于一肩上;扫棍:棍置于两肩后,顺势下扫,静止后两手持棍。大刀中也有肩扛的动作,如倒背金龙,金刚献盤等。肩在武术动作中可算上是一个连接点,但在功夫技击中并不占用多大的地位,棍法与“抬官人”肩扛动作与农事劳作的肩扛原理有异曲同工之妙,是减轻物体对人体压迫的一种方法。

3.6 南部侗族乘轿习俗的形成

“抬官人”活动使用的是中国古代特殊的交通工具——轿子。轿子的雏形在夏朝初期便有记载,大禹自述治水经过时讲:“予乘四载,随山刊木”(《尚书·益稷》)。后人解释,这四载是:“水行乘舟,陆行乘车,泥行乘橇,山行乘欙”(《史记·夏本纪》),这个 “欙”,就是最原始的轿子,用于过山,负在一前一后两人肩上。西汉时期,淮南王刘安在给武帝上书中称:“入越地,舆轿而隃 (逾)岭。”这也是“轿”以单字首见于史书。从以上文献可知,轿子多用于走山路,这符合“抬官人”开展地高岩、黄岗村的地貌特征,且在西汉时轿子已在越地(今江浙一带)使用。经对古滇人的考古发现,在云南晋宁石寨山汉墓出土的铜铸贝器上留存有汉代轿子的形象,它是一个长方兜形,有两根抬扛,但没有帷幔和顶盖,乘轿者取“席地而坐”的姿式,由4位短衣铣足的壮汉肩抬而行,这与高岩村访谈和观察的“坐轿”情景很相似,只是今日高岩村“抬官人”多数为两人抬,也说明汉代云贵高原轿子已经存在。

在古代,乘轿处处显出封建社会森严的等级制度。《麈史》载,唐代轿子只是帝王和后妃的代步工具,其他人是没有资格享受的,就连宰相也只能骑马。而在南部侗族地区,存在各种形制不同的轿子,有帷子的“暖轿”和无帷子的“凉轿”,有达官贵人所乘的“官轿”,也有普通百姓、儿童乘坐的“便轿”,抬轿的“罗汉”(轿夫)也是2~6人不等。可以想见,侗族百姓见到地方官员乘轿的场景时,应对乘轿仪式充满崇尚之情。在明清逐步打破乘轿等级制度以后,出入乘轿是南部侗族地区光宗耀祖的殊荣,而且,如乘官轿一类的高级轿子,花费也将是“便轿”的几倍,特别是男孩借“抬官人”乘坐“官轿”,有长大后可为官的寓意。

4 混沌的“抬官人”:巫术、武术和舞蹈的萌芽

汉字的显著特点是音形义关系密切,学术界也普遍认为,“巫舞武”三字同源。王力《同源字典》提到,舞与巫同源[23];陆宗达、王宁在《训诂与训诂学》指出,舞、巫、武是字形分化的同源字[18]。考察古代文献用例可发现,三字在具体用例中的意义存在关联,古人常用巫舞祈雨,《周礼·司巫》:“若国大旱,则帅巫而舞雩”。张光直认为,仰韶马家窑出土的彩陶盆多人牵手的舞蹈姿态,就是这种巫舞形象。《左传·成公十三年》:“国之大事,在祀与戎”,巫与武代表国家大事的两方面,祭祀与战争二者相为表里。《说文·马部》:“马,怒也,武也”;章季涛《实用同源字典》有马、舞巫同源一说[29]。通过原生态的少数民族地区田野调查,我们不断验证,现在划分清晰的各种文化艺术门类,在其原始积淀期是共生体,身体运动的原始遗存融和了宗教、艺术、教育、体育等诸成分。“抬官人”也不例外,这一活动目前仍处于原始宗教、武术、艺术的交融状态。

4.1 “抬官人”属祖先崇拜的巫术祭仪

在“抬官人”之前,侗族巫师要主持一场祭萨仪式。南部侗族地区固有的宗教“萨岁崇拜”①“萨”崇拜是侗族固有原始宗教中祖先崇拜的一种表现形式,南部侗族地区普遍崇拜的女性神,称为“萨”或“萨岁”,意为始祖母,是最高的保护神。在黎平、榕江、三江、通道等县的侗寨都建有萨坛。“萨坛”盖在寨子中间比较清静的地方,一般都是露天坛。“萨坛”往往有专人看守。守坛者或世袭或由卜测产生。非常盛行。侗乡传说,“萨岁”系古时候一位侗族女性(侗语意为老祖母),为抵抗外族入侵,保卫侗乡幸福安宁,率领父老乡亲同来犯者殊死搏斗,终因寡不敌众,全军覆没,萨岁跳崖自尽。访谈了解到,高岩村先民曾专人到贵州省黎平县的弄堂概(传说萨岁抵御异族入侵而壮烈牺牲的地方)接来“萨岁”阴灵。萨坛内除摆放日常生活用品外,还要放入印证“萨”的英雄身份的刀剑。侗族对“萨岁”极为虔诚,每月初一、初十要烧香敬茶,每年新春更是全寨“祭萨”的日子。届时,侗寨男女老少都集合在萨坛,而“抬官人”成为“祭萨”之后的武舞欢庆活动,祈求“萨岁”在新的一年里降福消灾,保寨安民。在黄岗村的访谈了解到,孩子长到5岁左右一定要作为官人被抬一次,这样才有利于健康成长。

“巫术”是指运动超自然的力量并通过特定仪法控制客体的神秘手段,它追求直接的现实效用[13]。无论是祭祀萨岁,还是“抬官人”都是希望通过模仿祖先在世时的风范赞美神明,并向本族的祖先祈求恩典,从巫术性质分析,这是通过祖先崇拜,寻求光明力量祝福本族的“白巫术”,从施行巫术的手段分也是模仿祖先征战得胜归来坐轿仪式的模仿巫术。祖先崇拜是对已故亲人的敬仰,它是在图腾与灵魂崇拜的基础上产生的,在考古史料中发现,原始社会早期部落或氏族大多表现出对始祖母的崇拜,如辽宁牛河梁、新疆孔雀河等遗址出土的女性祖先形象,“抬官人”之前的祭祀本族老祖母萨岁就是这种母系氏族制度的遗风。

如果说在“抬官人”之前的“萨岁巫祭”是侗族母系氏族社会制度的遗存,那么,这项活动本身就是百余年来才出现的祭祀能征善战的侗族头领的祖先崇拜仪式,“抬官人”活动本身强调信仰者——当地百姓与被崇拜者——能征善战的男性祖先的血缘关系,并借由“抬官人”娱神娱人。在中国历史上,巫一定有极为漫长、复杂的演变过程,可是由“家为巫史”发展到“绝地天通”后,巫成了君(政治领袖)的特权职能。陈梦家说“王者自己虽然是政治领袖,仍为群巫首”[1]。张光直认为,“巫通天人,王为首巫”[32]。以侗族口碑相传的故事和“官人”墓葬、遗物分析,无论是萨岁还是“官人”都不仅是能征善战的部族首领,还是具备超自然力量的侗族祖先,访谈了解到,高岩村寨曾遭受近乎毁灭性的自然灾害,村民便拿出先祖石传道使用过的猎枪在其墓地鸣响后迁移坟墓,这才转来鸿运,避过灾祸。民间传说还证实,石传道本人也是懂法事的巫师。高岩村原本平坦宜居之地被吴姓所占,石传道借用一头水牛在泥塘中翻滚,把淤泥赶到泥塘四围,寓意把卢姓赶到村寨周边山林,法事之后,村中卢姓后代便男丁稀少,石姓这才逐渐兴旺并占据侗寨中心田产。在这个传说中,也隐匿着宗族间的武斗。新石器时代考古发现,中国文化重大原始现象之一是祖先崇拜[10],从远古到殷周,祖先崇拜与帝王崇拜存在合一性或一致性,维系这种相连、相关和一体的,在远古有非常具体、实在的实现途径,这就是“巫”[2]。

巫师是人类脱离蒙昧时代之后的“全科教师”,这其中当然包括教授体育和音乐,他们通过身体动作教育传承文化。据胡小明回忆,提出“体育起源于巫术”的灵感来自于20世纪80年代中后期对李泽厚的访谈。李泽厚认为,中国文明两大征候特别重要,一是以血缘宗法家族为纽带的氏族体制,一是理性化了的巫史传统,两者紧密相连,结成一体,并长久以各种形态延续至今[15]。本研究初步判断,前者有利于传统武术传承,而后者促发了武术萌芽。对于氏族共同体来说,只有那些生前是强有力的、对共同体有贡献者,或是酋长,死后才被奉为祖先崇拜[30]。从民间传说与实物考证可见,萨岁崇拜与“抬官人”的尚武色彩浓厚,表达了祈求祝福、抗盗御匪、维护宗族的愿望。时至近代,寨众出师御敌时也要祭祀“萨岁”,祈求刀枪不入,胜利班师。

4.2 “抬官人”的傩戏武舞意蕴

对于崇拜者来说,祖先崇拜是固定、长期的崇拜对象,因而,“抬官人”固定在春节期间“月贺”(集体做客)进行。“抬官人”则为整个“月贺”集体活动最高潮,参与者以侗族男、女青年为主体,踩堂对歌、对赛芦笙以及跳舞耍拳等,活动一般持续数日,活动形式独特,气氛热烈,饶有风趣,参加者有上百人,观众可达数千人。 如今,“抬官人”活动主要目的是娱神娱人,增添节日的欢乐气氛。“抬官人”通过戴面具等化妆表演,运用艺术造型的手法,把过去的社会历史现象,用神话传说般的意境再现于生活,具有浓厚的戏剧色彩。自其产生以后,便要与周边文化相互交融,开始发展演变,从一种武舞不分的混沌状态中分立出来,侗族武术与侗戏便成为演变过程的典型代表。

南部侗族地区有悠久的武术传统,流传于从江县的侗族古籍《东书少鬼》载:“李家王朝,处事不顺,治兵不旺,引来灾祸”。侗族地区祸乱迭出,盗贼蜂起。危难之际,女杰“萨岁”持银剑、铜扇、法扇等法宝挺身而出,“遍及九溪十洞,杀败贼人,罪贼得死”,还侗乡以“千里平安,万里太平。死后为神,萨岁庇护侗乡”。古书中发现,“萨岁”是一位抗盗御匪、平息祸乱的女英雄,所持武器与今日巫师所用法器相似。实地田野调查了解到,“抬官人”盛行的高岩与黄岗村都有武术传统和流派。高岩村本寨武术已传6代,祖师石金榜习练独门绝活“柳心拳”;而黄岗村武术受同乡觅洞村影响较大,觅洞武术第9代传人吴玉金曾在黄岗小学做过10年教师,黄岗村民现场演练的武术套路与觅洞村世袭武术如出一辙。为此,调查队也来到了双江乡觅洞村,觅洞素有“武术之村”的称号,有名有姓可考的流传脉络已有12代,觅洞武术总称为“黑虎拳”。通过对“抬官人”村寨自然环境的分析,印证了在民族杂居或地域交界之处,往往民风凶悍,崇尚武力,盛行武术。高岩与黄岗的村寨均住在山谷高处,海拔在所在地区最高,且都曾从外地客居此地,与周边族群常发生征战。本研究在黄岗村验证了武师与巫师同一的现象,走在山边做活计的小路上,也有看到曾作为“演舞台”的武术习练之处。

“抬官人”开展时,显示“官人”武将身份、吸引百姓眼球的一组人,是作为开路先锋的“兵丁”所展示的侗族武术,动作以棍术、拳术为主,辅之以侗族特有的月牙铛。通过现场采集的“抬官人”武术动作与汉族传统武术动作比较分析,认为二者既有联系又有区别,其中,棍术的起势、劈棍、戳棍、墫地绞棍,拳术中的下砸拳、地趟摔法与传统武术动作较为相似,而不同在于侗族棍术的撩棍动作,手握把端,上撩幅度小,但短促有力;少林棍术的撩棍手持棍的中节,撩棍幅度大,便于左右上撩;侗族的架棍与少林棍术的架棍动作的步型不同,侗族棍术为南方拳术中的麒麟步,而少林棍术的步型为马步;侗族棍术墫地藏棍动作亦较有特色,在传统武术中并不多见。从“抬官人”现场采集的拳术风格来说,可归入北派拳术的源流,在史料中也记载着有关广西侗族武术与北派武术的渊源关系,“据民国时期广西《三江县志》记载,明清时期已有侗族武术流传。广西三江侗族老拳师梁伺济收存的侗拳拳谱记述:1943年,其师杨朗英,系湖南人,为丰富侗拳的技术内容,吸收了形意拳、赵家拳的一些技法……”[25]。这里可以肯定,侗族武术并非侗族独创的武术形式;另一方面,从“抬官人”武术表演形式来看,娱乐健身的价值远大于它的技击实用价值。

“抬官人”与武术同为中华文化圈的产物,与西方武技本质差异源于步法步型,“抬官人”与中国武术都强调下盘稳固,脚下有根,靠不失重求取平衡。于是,中国武术的所有门派、步法都是单脚交替移动,无论进攻、退却或起脚,都是或双脚同时着地,或一只脚处于运动和离开地面状态时,另一只脚处于静止和接触地面状态[4]。“抬官人”时双肩抬轿,双腿自然而然微呈马步的形态,重心向下且在两腿之间,表现出农耕民族眷恋土地,安土重迁的特点;抬轿时也是两腿交替向前,要脚下有根,追求动态平衡,断不可马失前足让官人跌落。南方稻田水网密集,小路田埂繁复,山地丛林环境狭隘,喜好“抬官人”行走于此地,倚赖此种生态环境的拳术工于细腻,讲究左右周旋,前后折返,成年累月地抬轿可以练就稳定的步法与强壮的上肢力量。

“抬官人”佐证了以前不被列入中华文化正统,反映少数民族征战与祭祀的武术和舞蹈,以遗存的形式依旧活跃在乡间。通过田野调查发现,“抬官人”现场的参与者往往用黑炭涂脸或头戴面具表演随性的武术和舞蹈,起到护卫祖先神灵和娱乐侗寨宾朋的作用。通过“抬官人”的祭仪、表演、面具等表象的分析,其不仅是宗教祭祀活动或戏剧现象,也是我国西南地区以鬼神信仰为核心的“南方傩”。傩是一种请神驱鬼、祈福免灾的文化现象,这与“抬官人”祭祀侗族“萨岁”与“官人”男女始祖,祈求祝福、维护宗族的愿望一致。傩仪是在世俗生活中所具体呈现出来的一套带有“礼”的性质的外部仪式,主要载体就是傩戏、傩舞等原始艺术[3]。傩舞有一种戴面具的用于岁除或誓师演武的群体祭祀仪式, “抬官人”也是在除旧迎新之时开展的祭祀能征善战先祖的集体狂欢。“抬官人”这一巫术、武事、舞蹈的交融形式,给我们的启示是作为节日和狂欢节的价值,节庆中人们将现实世界纷扰暂时抛弃,集中享受充分自由的生命,正如阅兵、体育盛会、民间节庆一样。如今,“抬官人”不仅在新春开展,也被邀请到周边各民族节庆活动中,表现出人们对生命本相的渴望和参与生活、艺术的欲求,这是“抬官人”所展现的宗教、体育、艺术交融与历史、现状与未来的征兆。

“抬官人”所展示的舞蹈与武术经过历史的沉淀,如今已搬上侗戏台(一般与鼓楼紧邻),形成以刀、枪、棍棒、铁尺、梭镖、弓箭和盾牌等兵器作为舞具的侗族武戏。侗族武戏或几人搏击代表千军厮杀;或几人跳跃、穿插表现万马奔腾,所有兵器多是真的,对垒搏杀毫不含糊,你砍我抵,你戳我隔,招招式式落到实处,有独舞、双人舞、三人舞和集体舞多种,武舞组织都落入侗族原始的军事自治联盟——“款”①侗族原始的“款”是古代侗族保卫氏族制的一种宗教、政治、军士部落联盟集团组织,后演化为区域性地方政治军事自治联盟组织。。“款”内施行军事民主,定期约定“款会”,款会举行各种仪式,如开款祭祀、阅兵盟誓、武术操练及舞蹈表演等。特别是“军令款会”上表演的舞蹈多系兵器演练和军事阵势之舞,故可谓之“款会武舞”。走访发现,高岩村近百年历史的两座鼓楼上,分别竖立着薛仁贵与盖苏文、薛丁山与樊梨花,侗族百姓也把这样的武将融入到侗戏中,展现出侗族百姓尚武、彪悍、豪放的性格,增强艺术魅力,包含武打内容的侗戏既有浓郁的民族特色,又有鲜明的武舞特点,能够强烈拨动观众的心弦,受到南部侗族百姓的喜爱。

4.3 “抬官人”的未来走向

西方体育与东方体育处于两大文化圈,内容、形式各方面差异巨大,但体育有其基本因素——教育、竞技与娱乐。我国教育体制学习西方,有利于教授篮球、足球等易学易懂、有趣有用的西方体育项目,而我国类似武术等项目受制于传承方式的秘而不宣,固定节期等因素,很难在学校中传承。西方体育刚传入国内,我们便被其“更快、更高、更强”精神与形式所吸引,哪怕是要凸显民族特色的全国少数民族传统体育运动会也被区分为竞赛与表演项目,以省(自治区、直辖市)为代表队每隔4年展开竞技比赛,争金夺银,不具备竞技因素的项目或削足适履改造为竞赛项目,或难入竞赛之门,游走在表演项目的边缘。进入后工业社会,时代精神呼唤娱乐休闲,而休闲娱乐的沃土有利于东方传统民族体育项目的发展。

本研究在访谈中,多位寨老与村干部提到,办“抬官人”的目的就是好玩、有意思,这种声音多次打动调查者的心。随着各个民族精神背景的变化,许多分散的现象变为一个有机的整体,并不断地改变着自己的面貌,各种文化因素结合得越好,这种文化形式本身就越显得富有价值[8]。“抬官人”融合巫术、舞蹈和武术的内容,是体育与艺术的萌芽状态,是一项社会与文化价值兼具的少数民族特有的传统项目。此前,由于其自身的体育与艺术属性不够凸显,未被两方学术界所重视,这就使得过往对“抬官人”的保护欠缺。民族传统体育遗产的传承过程有百年不变的乡规、民约使其年复一年地发展。侗族把与亲朋交往的组织叫做“款”,这类似于民间法则。比如一家的小孩要被“抬官人”,请来轿夫要宴请两天,且要给些工钱,这是“抬官人”延续下去的民间制度规则。在黄岗村委会的会堂中,我们还看到清代买卖土地所立的契约,这些不成文的规定几百年墨守至今。这种传承过程好像极其缓慢,缓慢得让人似乎察觉不到它的细微变化,而随着环境的改变和后工业时代的到来,带给“抬官人”的往往是人为的破坏。文化遗产活态流动性的基本特征,决定了我们的保护是为了发展,没有保护,难以发展;而没有发展弘扬,保护也就失去了重要意义[24]。

田野工作期间,我们受到当地老乡的热情款待,我们也要为老乡思考今后的出路。不少侗寨壮丁曾出外打工,却不习惯东部地区的生活方式,本地经济也渐有起色,特别是农副养殖的收入开始增多,外出打工已不是最好的选择,何况背井离乡无法兼顾家庭,也不是长久之计。所以,未来规划是要把客人请进来,利用当地丰富的非物质文化遗产,把品牌打出去,把客人留下来。田野调查期间,依靠当地传承人与乡镇干部的乡土知识,我们作为协助者,对南部侗族开展原生态“抬官人”的不同地区加以评估和规划,认为各级民运会应该担负起推广新近挖掘的少数民族体育遗产的重任,“抬官人”项目推广应引入侗族传统武术元素改造为展演项目,编排出一套具有民族特色和健身功能的创新体育活动形式,作为新项目进入广西自治区民族运动会,并力争进入全国民运会。同时,围绕东盟博览会,打造新品牌促进其有序发展,获取具有国际创新水平的品牌效应之后,利用传统体育项目展演作为构建生态旅游文化圈的突破口,在基础设施相对完善的“抬官人”开展地区,走“农家乐展演”一类的新型城镇化发展之路,解决项目传承人和体育旅游从业者的生计,改善“抬官人”侗寨的生活状况。

5 结语

通过南部侗族“抬官人”所展现的内容,初步印证了文化史研究的一项结论。从人类整个文化发生发展过程看,每一种文化形态都是在各种因素的共同作用下形成的。而且,每一种文化形态的最初阶段,常处于一种与其他文化形态的交织状态中。就原始体育的起源来讲,可能就是由多种多样的因素促成,所以,推动原始体育起源的原因和途径,也就不能不带有多元的倾向[6]。同时,“各门艺术都有着自己的特殊性,因此,很难整齐划一地被导源于一种单一的因素”[31]。通过两次田野调查的实证研究认为,“抬官人”是一项巫术、舞蹈、武术杂糅在一起的体育、艺术萌芽活动,这种文化活动如果诸要素之间缺乏有机的联系,很难作为整体存在下来,但很多既独立又相互联系的文化因素却往往以新的样态流传久远,如活跃在现今南部侗族百姓生活中的萨崇拜、武术和侗戏等。

[1]陈梦家.商代的神话与巫术[J].燕京学报,1936,(20):535.

[2]陈来.古代宗教与伦理[M].北京:三联书店,1996:45.

[3]陈跃红,徐新建,钱荫愉,等.中国傩文化[M].北京:中央编译出版社,2008:49.

[4]程大力.论生态类型与传统体育[J].成都体育学院学报,2004,30(1):16-19.

[5]程大力.体育文化历史论稿[M].成都:四川大学出版社.1994.

[6]崔乐泉.中国原始时代体育文化研究[D].上海:上海体育学院,1995.

[7]法布尔(法).昆虫世界[M].谭常轲译.上海:上海文化出版社出,1998.

[8]弗朗兹·博厄斯(美).原始艺术[M].金辉译.上海:上海文艺出版社,1989.

[9]格尔兹(美).深描说:迈向文化的解释理论[A].文化的解释[M].韩莉译.南京:译林出版社,1999:17-19.

[10]何炳棣.华夏人本主义文化:渊源、特征及意义[J].二十一世纪,1996,(33):93,96-97.

[11]胡小明.体育的价值区域与探索路径[J].体育科学,2007,27(11):9-14.

[12]胡小明,张洁,王广进,等.开拓体育文化研究的新领域——以探索身体运动对原始文化形成的作用为例[J].上海体育学院学报,2012,36(2):1-5.

[13]胡新生.中国古代巫术[M].济南:山东人民出版社,2010:2.

[14]李安宅.巫术的分析[M].成都:四川人民出版社,1991:76.

[15]李泽厚.历史本体论·己卯五说(增订本)[M]..北京:三联书店,2008:157.

[16]廖君湘.南部侗族传统文化特点研究[M].北京:民族出版社,2007:3.

[17]卢存.广西国民体质指标现状的分析研究[J].体育科技,2008,29(4):73-80,98.

[18]陆宗达,王宁.训诂与训诂学[M].太原:山西教育出版社,1994.

[19]南阳电视台.箩筐扁担齐上阵,田径赛场农活儿多[EB/OL].http://www.ny2012.cn/html/2012/spdb_0922/3752.html,2012-09-22.

[20]庞祖荫,李培春,梁明康,等.广西三江侗族自治县侗族体质调查[J].人类学学报,1989,8(3):248-254.

[21]钱穆.学术与心术[M].香港:香港南天印业公司,1958:137.

[22]钱穆.中国史学发微[M].台北:台北东大图书有限公司,1989:38.

[23]王力.同源字典[M].北京:商务印书馆,1982.

[24]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006:24-25.

[25]徐玉良.中国少数民族传统体育史[M].民族出版社,2005:324-325.

[26]徐国利.钱穆的学术史方法与史识——义理、考据与辞章之辩[J].史学史研究,2005,(4):61-70.

[27]杨秀海,余跃生,欧德灯,等.贵州侗族体质人类学研究[J].人类学学报,2010,29(1):73-81.

[28]张洪潭.体质测量反思与改良[J].体育与科学,2002,23(2):1-3.

[29]章季涛.实用同源字典[M].武汉:湖北人民出版社,2000.

[30]朱天顺.中国古代宗教初探[M].上海:上海人民出版社,1982:206.

[31]朱狄.艺术的起源[M].北京:中国社会科学出版社,1982:171.

[32]CHANG C K.Art,Myth and Ritual[M].Harvard University Press,1983:45.

WizardWindandMartialShadow:TheFieldInvestigationReportofExploringandConstructingtheSouthernDong“LiftOfficer”

TAN Guang-xin1,ZHOU Zhi-jun2,XU Ai-mei1,YANG Shi-ru3,LU Xue-jie4,ZHAO Guo-bing1,DU Gao-shan1

traditionalnationalsports;sportssprout;liftofficer;witchcraft;martialdance;theSouthernDong

1000-677X(2014)03-0062-10

2013-11-29;

:2014-02-18

国家体育总局体育哲学社会科学研究项目 (2097SS14128);广东省哲学社会科学“十二五”规划青年项目(GD12YTY01);华南师范大学研究生创新基金科研项目(2013kyjj027);广西壮族自治区体育局项目。

谭广鑫(1982-),男,辽宁大连人,在读博士研究生,编辑,主要研究方向为民族传统体育学,Tel:(020)85210269,E-mail:tgx@tiyuol.com;周志俊(1977-),男,湖南道县人,副教授,硕士,硕士研究生导师,主要研究方向为体育教育训练学,E-mail:385342883@qq.com。

1.华南师范大学 体育科学学院,广东 广州 510631;2.广州大学 体育学院,广东 广州 510006;3.贵州民族大学 体育学院,贵州 贵阳 550025;4.广西壮族自治区体育局 群众体育处,广西 南宁 530031 1.South China Normal University,Guangzhou 510631,China;2.Guangzhou University,Guangzhou 510006,China;3.Guizhou Minzu University,Guiyang 550025,China;4.Sports Bureau of Guangxi Zhuang Autonomous Region,Nanning 530031,China.

G80-05

:A