论大学生早期控制知觉、焦虑特质与幸福感*

2014-07-14罗秋惠张灵聪

罗秋惠,张灵聪

( 闽南师范大学 教育科学与技术系,福建 漳州 363000)

近年来,随着积极心理学的兴起,心理学家逐渐将关注的焦点由抑郁、焦虑等消极情绪和心理状态转向幸福、满意等积极情绪和心理状态,主观幸福感作为积极心理学研究领域的重要组成部分之一,更是受到格外的关注[1]。同时,与幸福感有关的影响因素也开始被大家所重视。随着经济的发展焦虑越来越成为困扰人类的主要心理问题,对焦虑的研究也越来越倍受关注。有关焦虑的研究走过了漫长的历史,近代各种理论大量涌现,都在不同侧面指导了焦虑的研究。在众多焦虑理论中影响较大的当属斯比尔伯格的状态-特质焦虑理论,将焦虑分为暂时性、情景性的状态焦虑和相对稳定的特质焦虑。然而对于焦虑产生的原因及其内在机制尚未有定论。

Shapiro和Astin认为,人类最大的恐惧就是害怕失去控制,人类最强的动机之一就是拥有对我们生活的控制,获得并保持一种控制感[1]。早期控制知觉指人们对早期控制经验的感知和记忆,即个体在早期(16岁以前)相信自己能够影响事件的进行而获得所期望结果的程度,而且这种影响是由个体自己而非外界的因素来决定的,是一种回溯性的感知[1]。Chorpita and Barlow (1998)提出,对一个成年人来说,早期控制经验中控制的缺乏会引发焦虑,倾向于体验负性情绪和精神病理状况[2](P4)。

相关研究表明,早期经验伴随着不可控制感,是焦虑产生和发展的最主要原因,这使得我们在操作事件中察觉自己不可控的可能性变大。特质焦虑是指相对持久的人格特征中焦虑倾向上稳定的个人差异,它是体验焦虑的高倾向性和一种对危险情境的预先反应倾向。特质焦虑越严重的个体越有可能在焦虑状态,必然会对工作、生活和健康造成负面影响[3]。Chapman认为,高焦虑者倾向于减少未来的不确定性,来增加对环境的可预期感与可控制感[4]。由此可知,早期控制知觉越低越有可能发展为高特质焦虑的人,且特质焦虑程度越高的人其总体幸福感越低。

本研究以全日制在校大学生为研究对象,通过对早期控制知觉、焦虑与主观幸福感的调查分析,探讨大学生的总体幸福感与焦虑和早期控制知觉之间的内在关系。研究假设(1)早期控制知觉与焦虑特质及总体幸福感存在显著相关,(2)早期控制知觉对焦虑特质有显著的预测作用,(3)早期控制知觉和焦虑特质对总体幸福感有显著的预测作用。

一、对象与方法

(一)对象

在某大学随机发放问卷300份,回收286份,有效240份,有效回收率为80%。其中男生91名,女生149名。年龄范围从18到23岁,平均年龄为20.42。

(二)研究工具

1.早期控制知觉量表(PCCQ),包括家庭控制知觉、自我控制知觉和同伴控制知觉。共20个题目,采用5点评分,总量表的内部一致性系数为0.831,三个维度的内部一致性系数分别为0.83,0.67,0.71[5]。

2.总体幸福感量表(General Well-Being Schedule,简称GWB)。本研究采用国内段建华对该量表的修订,即采用该量表的前18项对被试进行施测,单个项目得分与总分的相关在0.4 8~0.78之间,分量表与总表的相关在0.56和0. 88之间,内部一致性系数男性为0. 91、 女性为0. 95。

3.采用状态-特质焦虑问卷中的“特质焦虑问卷”(STAI-T),共20个题目,用于评定人们经常的情绪体验。特质焦虑量表拥有很好的信度和效度,在本研究中的克伦巴赫α系数为0.794。

(三)统计分析

采用SPSS 16.0软件进行描述统计、相关分析和回归分析。

二、结果

(一)性别因素对早期控制知觉的影响

针对性别进行T检验,结果发现性别因素仅对家庭控制知觉得分有显著影响,女性家庭控制知觉水平显著高于男性。对大学生的年龄和年级进行方差分析,发现其在早期控制知觉、特质焦虑和总体幸福感的得分差异均不显著。

表1 性别因素对早期控制知觉的影响

注: * * p < 0. 01 , * p < 0.05.

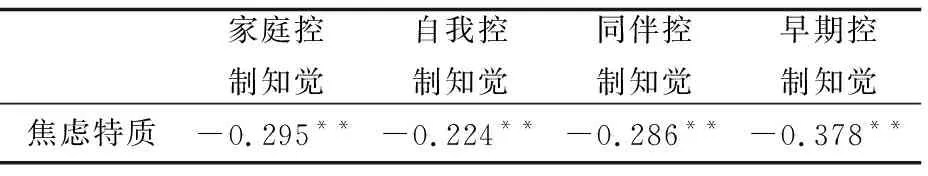

(二)大学生早期控制知觉和焦虑特质的关系

将大学生在早期控制知觉量表和焦虑特质量表上的得分进行相关分析,二者的相关矩阵如下表:

表2 大学生早期控制知觉与焦虑特质的相关分析

注: * * p < 0. 01 , * p < 0.05.

由表2可以看出,大学生早期控制知觉与焦虑特质之间存在显著的负相关,家庭控制知觉、自我控制知觉和同伴控制知觉与焦虑特质之间均有显著的负相关。

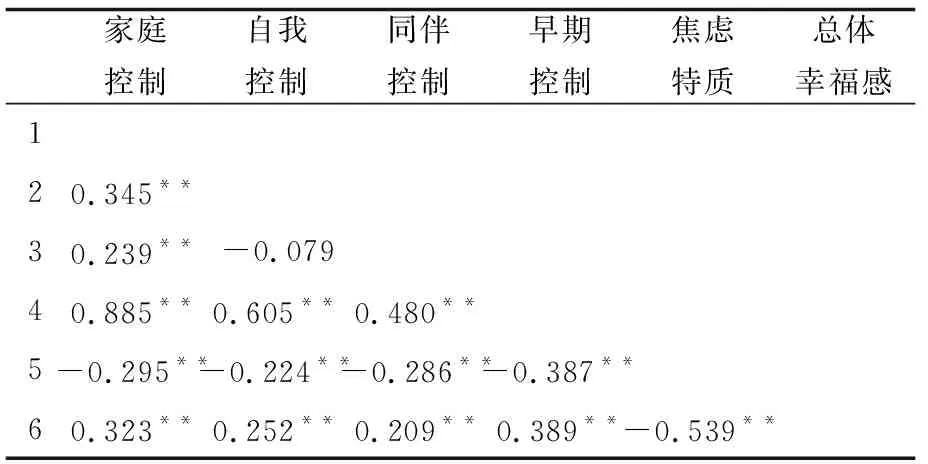

(三)早期控制知觉、焦虑特质与总体幸福感的关系

表3给出了焦虑特质、总体幸福感和早期控制知觉及其各因子之间的相关。可以发现,除了自我控制知觉与同伴控制知觉相关不显著外,它们两两之间的相关都达到显著水平。早期控制知觉及其各因子与总体幸福感呈显著正相关,而焦虑特质与总体幸福感呈显著负相关。

表3 早期控制知觉、焦虑特质与总体幸福感的相关分析

注: * * p < 0. 01 , * p < 0.05.

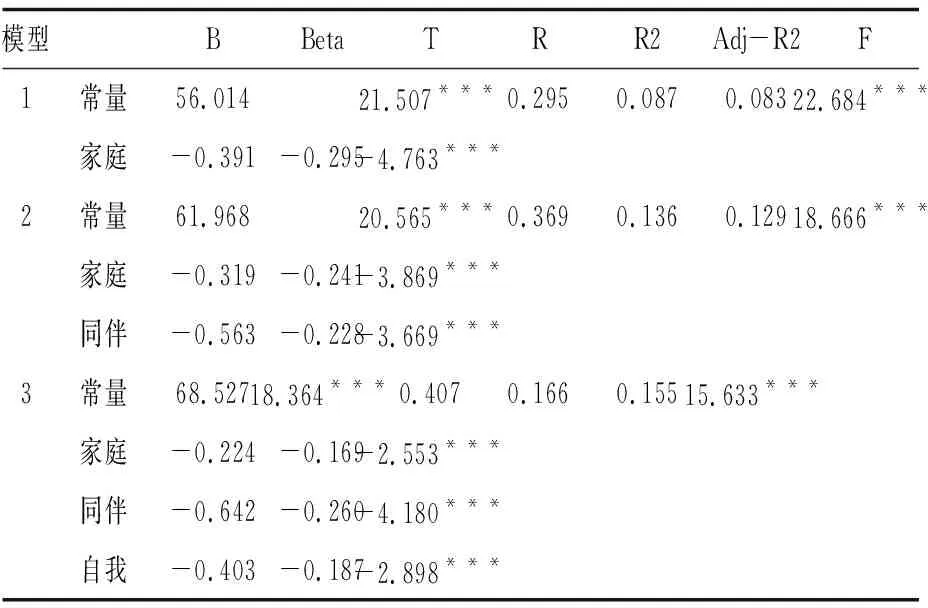

(四)早期控制知觉对焦虑特质的回归分析

相关分析中, 焦虑特质和早期控制知觉各个因子都呈显著相关,故以焦虑特质作为因变量,以家庭控制知觉、自我控制知觉、同伴控制知觉作为自变量,采用逐步回归法进行回归分析。分析后发现,家庭控制知觉、自我控制知觉、同伴控制知觉都进入了回归方程(见表4),且三个因子共解释变异量为 15.5%。

表4 早期控制知觉对焦虑特质的回归分析

注:*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001.

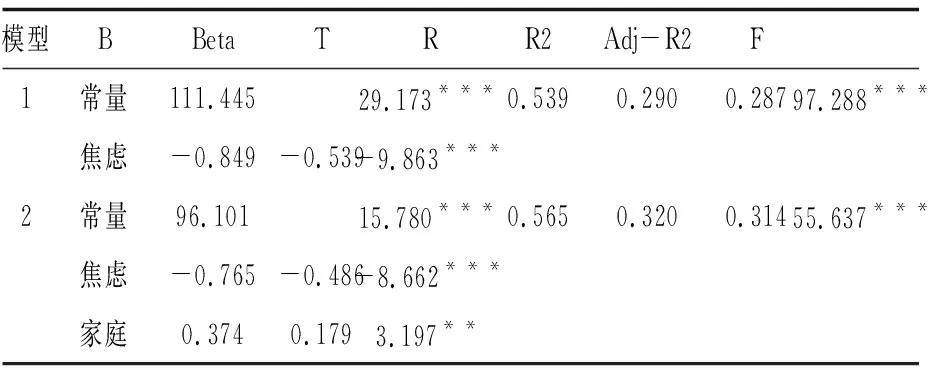

(五)早期控制知觉、焦虑特质对总体幸福感的回归分析

在相关分析中, 总体幸福感与焦虑特质和早期控制知觉各个维度都呈显著相关,基于此,以总体幸福感作为因变量,以家庭控制知觉、自我控制知觉、同伴控制知觉和焦虑特质作为自变量,采用逐步回归法进行回归分析,从而对大学生总体幸福感的影响因素进行分析。经分析发现,焦虑特质和家庭控制知觉进入了回归方程(见表5),这两个维度共解释变异量为 31.4%。

表5 家庭控制知觉和焦虑特质对总体幸福感的回归分析

注:*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001.

三、讨论

(一)性别因素的影响

本研究结果表明性别因素对早期控制知觉没有显著影响,唯独在家庭控制知觉的得分上差异显著,女性的家庭控制知觉水平显著高于男性。其原因有可能是因为本研究样本的男女比例差别所致,另外也可能是在某种程度上反映当下女性在家庭中地位的提升,女性所体验到的在家庭里面的控制感增强,但其中缘由尚待进一步研究澄清。

(二)大学生早期控制知觉和焦虑特质的关系

有研究表明,高特质焦虑个体与低特质焦虑个体相比,在大多数的情境下更倾向于将环境知觉为威胁性情境,并以高状态焦虑来做出行为反应[6]。而早期控制知觉是指在早期(16岁以前)相信自己能够影响事件的进行而获得所期望结果的程度,即对自己所处环境(包括自己)是否可以控制,可控与否的判断,如果个体认为环境不可控,则更有可能将环境知觉为威胁性情境。本研究结果得出大学生早期控制知觉与焦虑特质之间存在显著的负相关,正好验证了我们的假设,即低早期控制知觉的个体会倾向于有更高的特质焦虑。

(三)早期控制知觉、焦虑特质与总体幸福感的关系

ChorpitaandBarlow(1998)提出控制减弱的早期经历是导致焦虑和作为一成年人体验消极情绪和神经病理学的易染病体质。研究结果显示,早期控制知觉及其各因子与总体幸福感呈显著正相关,而焦虑特质与总体幸福感呈显著负相关,说明早期控制知觉与焦虑对个体的总体幸福感有着重要的影响,即高早期控制知觉的个体其特质焦虑程度比较低、总体幸福感比较高。

(四)早期控制知觉对焦虑特质的回归分析

家庭控制知觉、自我控制知觉、同伴控制知觉与特质焦虑存在显著相关,而进一步回归分析也证明了这点,且家庭控制知觉、自我控制知觉、同伴控制知觉都是负向预测特质焦虑。然而早期控制知觉的三个因子对特质焦虑的解释率比较低,说明焦虑特质除了早期控制知觉,还有其他相关因素有待我们进一步探究。

(五)早期控制知觉和焦虑特质对总体幸福感的回归分析

逐步回归分析结果表明, 特质焦虑对总体幸福感具有明显的负向预测作用, 家庭控制知觉对总体幸福感具有明显的正向预测作用, 是决定总体幸福感高低的两个关键因素。即特质焦虑水平低和家庭控制知觉高的个体体验到更高的幸福感。

四、结论

本研究从早期控制知觉入手,进一步探讨导致焦虑的心理机制及其预测变量,并通过早期控制知觉和焦虑来预测总体幸福感。早期控制知觉和焦虑都是影响心理健康水平和总体幸福感的重要影响因素, 研究这两个因素之间的关系, 对维护个体的心理健康, 提高总体幸福感,探讨焦虑产生的心理机制都很有意义。本研究还存在一些不足的地方,如调查的范围局限于全日制大学生,取样代表性不够;本研究只选取了早期控制感、特质焦虑和总体幸福感进行相关分析,但要更清楚地了解早期控制感和特质焦虑之间的关系及其对总体幸福感的影响,纵向研究及因果关系模型的建立是十分必要的。

参考文献:

[1]陈锡友.大学生控制圈与主观幸福感的关系[J].社会心理科学,2012

[2] Chorpita, B. F., & Barlow, D. H.. The development of anxiety: the role of control in the earl environment[J]. Psychological Bulletin, 1998(124): 3~21.

[3]杨春,侯东辉.子女特质焦虑与父母教养方式关系[J].心理科学,2009,32(5):1274~1275.

[4]Kay, A. C., Gaucher, D., McGregor, I., & Nash, K. (2010). Religious belief as compensatory control. Personality and Social Psychology Review[J].14, 37~48.

[5]罗秋惠,张灵聪.早期控制知觉量表的编制和效度验证[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2014(1): 125~127.

[6] 赵云龙.状态焦虑与特质焦虑的关系[J].楚雄师范学院学报,2010.