库车县维吾尔族女性艾滋病患者生存状况调查研究

2014-07-14努日亚木尼亚孜古丽巴哈尔卡德尔祖丽胡玛尔艾孜则

努日亚木·尼亚孜,古丽巴哈尔·卡德尔,祖丽胡玛尔·艾孜则

(新疆医科大学人文社科部医学人文教研中心,乌鲁木齐 830011)

有数据显示,全球约半数的艾滋病感染者为女性。在美国每天约有6000名青年人感染HIV,而其中近2/3为女性。2000年,中国新报的艾滋病感染者中,女性感染者的比例为19.4%,2006年上升到了27.8%。在已感染者中,男女比例从20世纪90年代的5∶1上升到2∶1。在艾滋病的传播过程中,女性感染的机会是男性的2.5倍[1]。女性更容易受到伤害,是典型的脆弱人群。性传播是艾滋病病毒危害女性的主要途径[2]。因此,女性群体应当被作为艾滋病感染中的脆弱人群而给予特别地关注。本研究选择新疆库车县维吾尔族女性艾滋病患者的生存状况作为调查研究的主要内容,分析影响维吾尔族女性艾滋病患者生存状况的因素,以期为改善生存质量提供有价值的数据和信息。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取在新疆库车县疾病预防控制中心登记并确诊的维吾尔族女性艾滋病感染者100例(患病组)与社区同质未患艾滋病维吾尔族女性100例(对照组)作为研究对象。以艾滋病感染者或病人的生存状况作为主要研究内容。

1.2 方法及使用的分析工具 主要使用问卷调查法和访谈法。调查内容包括:(1)调查对象的基本信息:包括年龄、文化程度、婚姻状况、职业、感染方式、家庭月收入以及医疗费用支付方式等;(2)个人健康状况:选用1988年美国波士顿健康研究所研制的SF-36健康状况评定量表[3],主要包括躯体功能(PF)、躯体健康问题导致的角色受限(RP)、躯体疼痛(BP)、总体健康感(GH)、生命活力(VT)、社会功能(SF)、情感问题所致的角色受限(RE)、精神健康(MH)8个维度;(3)获取社会支持的状况:选用肖水源等[4]编制的社会支持评定量表,主要包括客观支持、主观支持和社会支持利用度3个方面;(4)对艾滋病感染者歧视的状况:选用艾滋病病毒感染者的歧视量表[4-6],主要包括医疗机构歧视、侵犯知情同意权、侵犯隐私权、就业歧视、教育方面排斥、社会利益歧视6个方面进行调查。

1.3 调查研究质量控制 由于本调查研究涉及到少数民族,为确保质量调查问卷是在专业人员的指导下,将问卷文字翻译成维吾尔语,回译率达98%,使维文版量表与中文量表具有等价性。所有问卷均由研究者本人发放和收集,消除不同观察者之间的变异。问卷调查开始之前,研究者在向调查对象详细解释研究的目的、意义以及确保调查对象完全知道本研究的有关事项,征得调查对象知情同意并承诺资料保密后发放问卷,现场收回。调查结束时立即检查问卷填写的完整性,发现错填、漏填与不符合逻辑项时,重新询问以补充或更正。

1.4 统计学处理 对于调查所得到的数据,采用Excel 2003软件建立数据库和数据录入,运用SPSS17.0统计软件进行统计学分析。计量资料采用单因素ANOVA分析(F检验),计数资料采用χ2检验,检验水准为α=0.05。

2 结果

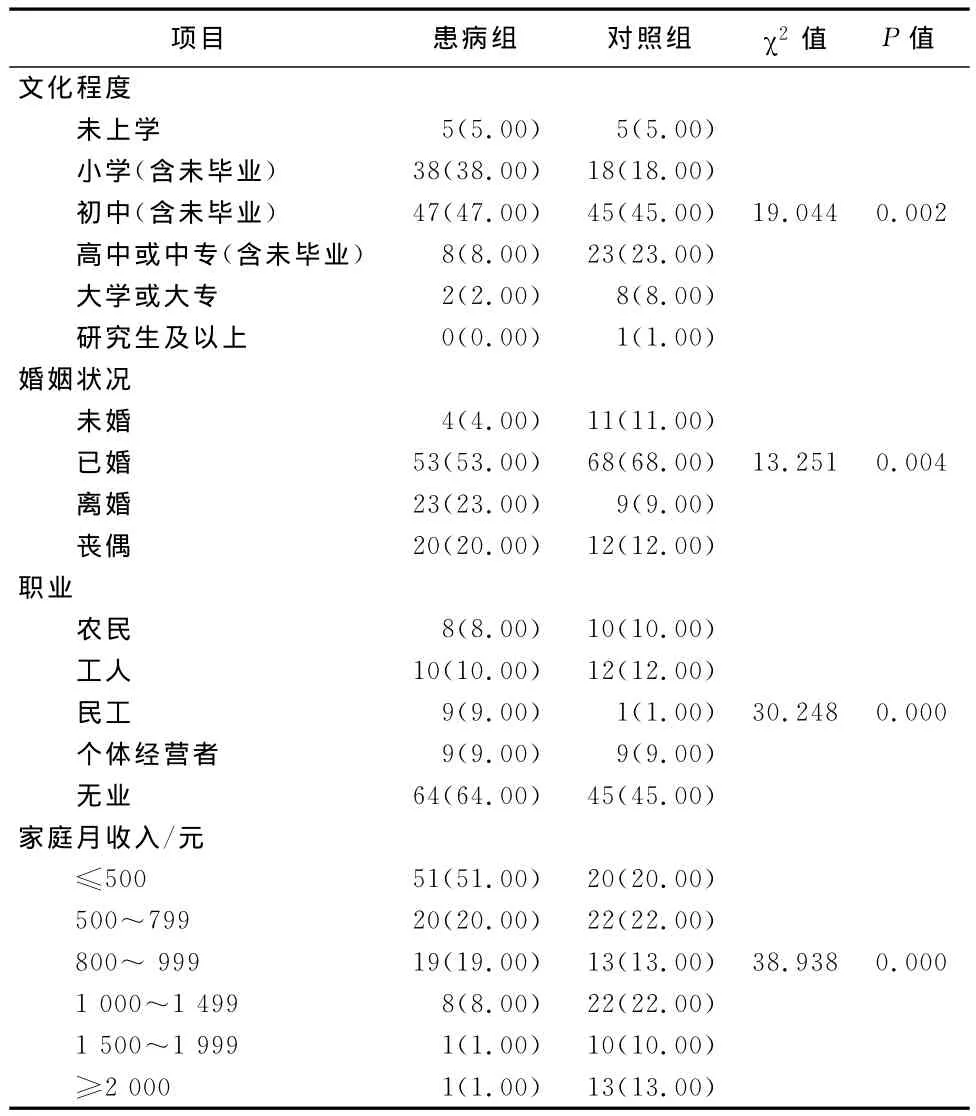

2.1 患病组与对照组基本信息情况比较 患病组与对照组人群年龄和医疗费用支付方式差异无统计学意义(P>0.05),文化程度、婚姻状况、职业以及家庭月收入差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 艾滋病感染者或患者组与对照组基本信息比较/例(%)

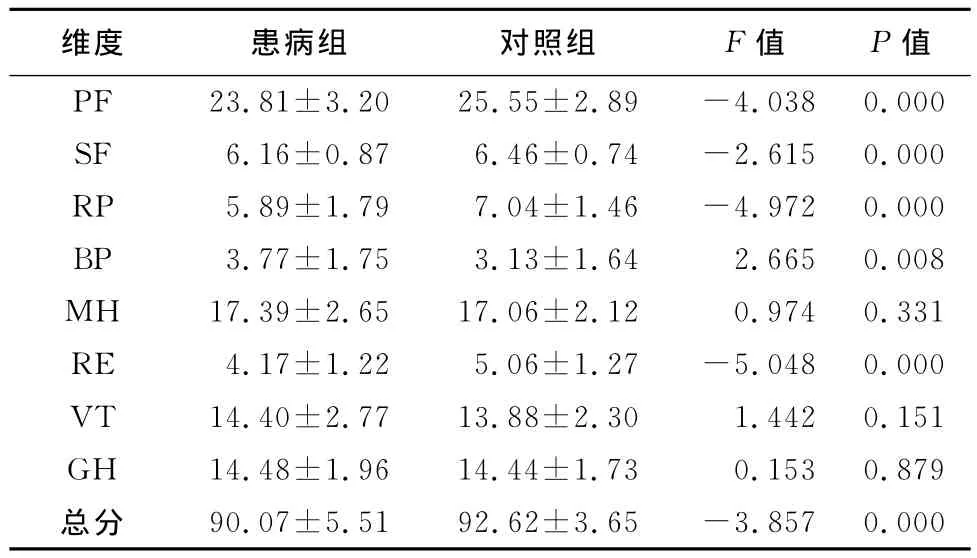

2.2 患病组与对照组生存质量状况比较 患病组与对照组的SF-36各维度单因素ANOVA分析检验,精神健康(MH)、活力(VT)及总体健康(GH)评分差异无统计学意义 (P>0.05),生理功能(PF)、社会功能(SF)、生理职能(RP)、躯体疼痛(BP)及情感职能(RE)差异均有统计学意义 (P<0.05),艾滋病患者的生存质量均比社区居民的生存质量低,见表2。

表2 患病组与对照组SF-36各维度评分差异的比较(n=100,分,)

表2 患病组与对照组SF-36各维度评分差异的比较(n=100,分,)

维度 患病组 对照组 F值 P值PF 23.81±3.2025.55±2.89 -4.0380.000 SF 6.16±0.87 6.46±0.74 -2.6150.000 RP 5.89±1.79 7.04±1.46 -4.9720.000 BP 3.77±1.75 3.13±1.64 2.6650.008 MH 17.39±2.6517.06±2.12 0.9740.331 RE 4.17±1.22 5.06±1.27 -5.0480.000 VT 14.40±2.7713.88±2.30 1.4420.151 GH 14.48±1.9614.44±1.73 0.1530.879总分90.07±5.5192.62±3.65 -3.8570.000

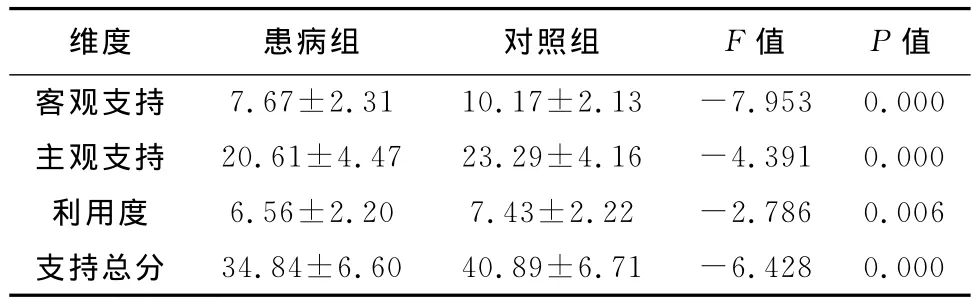

2.3 患病组与对照组社会支持状况比较 对两组人群SSRS各维度进行单因素ANOVA分析检验,结果显示各维度的评分差异均有统计学意义(P<0.05)。艾滋病患者在客观支持、主观支持及对支持的利用度方面均较对照组低,艾滋病患者得到的社会支持比正常人群少,见表3。

表3 艾滋病患者与对照组SSRS各维度评分差异的比较(分,)

表3 艾滋病患者与对照组SSRS各维度评分差异的比较(分,)

维度 患病组 对照组 F值 P值客观支持7.67±2.3110.17±2.13 -7.9530.000主观支持 20.61±4.4723.29±4.16 -4.3910.000利用度 6.56±2.20 7.43±2.22 -2.7860.006支持总分34.84±6.6040.89±6.71 -6.4280.000

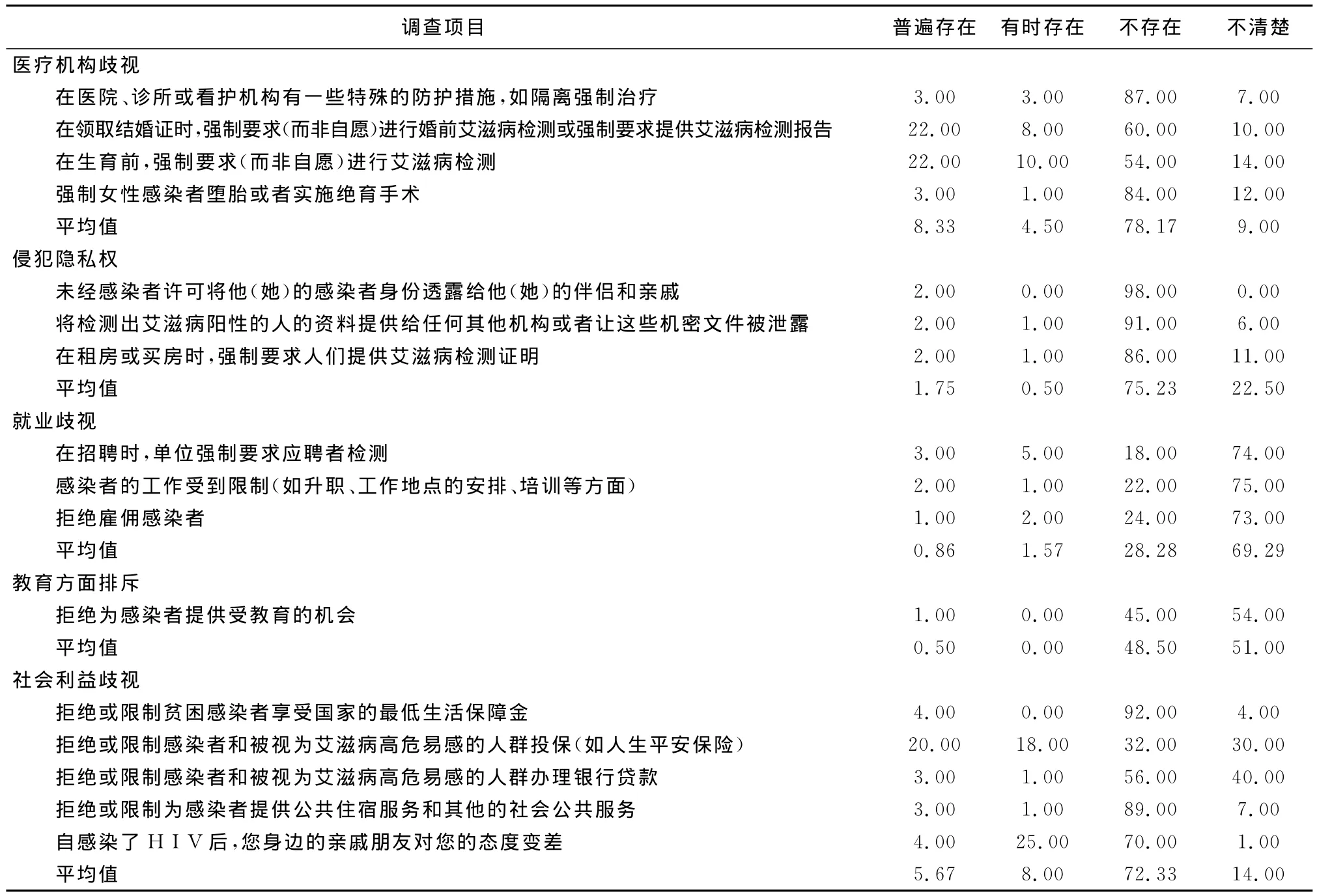

2.4 对艾滋病感染者或患者歧视状况 在调查的6个维度中,除侵犯知情同意权不存在歧视外,其余均有歧视的情况存在。认为在医疗机构存在歧视的占12.83%,其中领取结婚证时和在生育前强制要求(而非自愿)进行艾滋病检测各占30.00%和32.00%;认为侵犯隐私权的人占2.25%,存在就业歧视的占2.43%,教育排斥占0.5%;有社会利益歧视占13.67%,其中拒绝或限制感染者和被视为艾滋病高危易感的人群投保(如人生平安保险)占38%,见表4。

表4 艾滋病感染者或患者的歧视状况调查数据/%

3 讨论

3.1 库车县女性艾滋病患者与同社区非艾滋病感染人群基本生存状况比较 与同社区女性相比,库车县的女性艾滋病患者所受的教育水平偏低,婚姻状况主要是小学(38%)和初中(47%)文化水平,初中及以下文化水平的人群占了全部受调查人群的90%以上。而同一地区未感染艾滋病的女性初中及以上文化水平的则占到全部调查人群的78%以上;感染艾滋病的受调查女性其婚姻生活更为不幸,离婚及丧偶的比例为43%,远高于同社区未感染女性21%的比例;就业状况普遍较差,收入受到严重影响,无业占到本组受调查人群的64%,而收入在800元以下者占90%以上。由此可见,感染艾滋病的女性与同社区未感染者女性的社会基本生存状况确实存在差距。

3.2 库车县女性艾滋病患者的生存质量普遍较低 本研究发现库车县女性艾滋病患者的生存质量在生理功能(PF)、社会功能(SF)、生理职能(RP)、躯体疼痛(BP)及情感职能(RE)方面均比正常女性差。通过访谈得知大多数女性的家庭地位都很低,以家庭主妇为主。性别分工构成了男女不平等的权力关系及经济上的不平等地位,将女性定位于照顾家庭的角色,增强了妇女对男性在经济上的依赖性,使女性难以保障安全性行为。此外,社会地位不平等也使得女性在家庭中决策权、受教育权、经济自主权等处于劣势,从而增加了妇女对疾病的易感性。男性责任意识缺失与女性自我保护意识薄弱是妇女易感AIDS的缺口[7]。

3.3 库车县女性艾滋病患者受到的社会支持较少 本调查显示感染方式为性传播的女性当中绝大多数婚检时夫妻双方均未患此病,而均是婚后因为丈夫的嫖娼、吸毒等高危行为感染。从而使大多数家庭夫妻双方成为艾滋病病毒感染者或者是艾滋病人,这类人群身体素质均比正常人差,缺乏基本劳动能力,均靠国家发放的最低生活保障金生活,经济条件很差。加之患者情绪普遍低落,不主动与人交流,遇到困难或者不开心时不跟任何人倾诉,靠自己解决。同时由于社区以及社会对艾滋病病人和感染者的“污名化”,导致家人对艾滋病病人或感染者产生道德谴责,对患者排斥[8],从家庭或社会上得到的支持远不如正常人群。而在有些人的意识里,更多地是因为AIDS对经济的影响而去关注它。其实人们应该更多地从人的生命和健康角度去关注艾滋病,应该将艾滋病患者看成一种需要人文关怀的社会特殊弱势群体和受害者,真正以人为本去关注、关心她们的生存状况。

3.4 女性艾滋病患者确实受到不同程度的歧视本调查显示,对库车县维吾尔族女性艾滋病患者的歧视仍不同程度地存在,特别是在婚检、生育时、就医时护理人员会对她们避而远之,婚前或者生育前强制其进行艾滋病病毒的检测;女性艾滋病患者在找工作时遭遇就业体检,担心自己的病情被知晓而不能获得工作的机会;一部分患者在申请国家最低生活保障金时,申请材料上必须注明患有艾滋病,使患者害怕病情被社区或者村里的人知道而排斥,结果不敢申请而导致经济条件变得更差;也有一部分患者去投保(如人生平安保险)遭到拒绝,理由也是因为她们患有艾滋病。所有这些都说明对艾滋病患者的歧视是主客观存在的。

国外经验表明,耻辱和歧视是艾滋病防治工作的软肋,耻辱和歧视越严重的国家和地区,艾滋病防治工作越难做,成效也越差。因此,如何减轻耻辱和歧视就成为防治艾滋病工作的重点。尽管我国已出台了保护艾滋病感染者和病人权益的相关政策,但是许多地方对艾滋病病毒(HIV)感染者和艾滋病病人的歧视现象还相当严重,一部分HIV感染者和艾滋病病人仍面临着得不到社会的基本尊重、个人隐私得不到保护、公民权益受到限制、就业机会丧失及无法获得基本医疗救治的现象[9]。由于社会、亲友、家人的谴责和歧视,使艾滋病患者不但经受肉体上的折磨,而且也对精神上带来巨大的痛苦,感到自己已不属于这个现实世界;他们对周围事情不感兴趣,对未来不抱任何希望,注意力不集中,伴有失落和绝望感。部分患者在高危行为前并没有意识到有可能患病,所以当得知被HIV感染后,有无辜被害的感觉,产生愤怒和失意感、委屈感,因而继续原有的高危行为,甚至更加放纵自己或产生逆反心理,恨苍天不公,仇视社会,想把艾滋病传染给更多的人,以达到心理平衡。如果艾滋病患者的心理问题得不到疏导,对艾滋病的传播将会造成更大的威胁,也有可能由此产生厌世或报复社会的情绪,成为一种社会不安定因素[10]。

本调查通过对库车县维吾尔族女性艾滋病患者的生存质量、社会支持及歧视等情况进行分析,发现患者在生存质量、社会支持方面均比正常女性差,也存在一定程度的歧视。在目前无有效疫苗的情况下,艾滋病的预防与关怀对HIV流行的控制起着至关重要的作用,同时预防与关怀又相互联系,相辅相成。而HIV/AIDS相关的羞辱与歧视的存在则会阻断这种关系,并最终对AIDS流行的控制起着阻碍的作用[11]。因此,应更加完善关于艾滋病的羞辱与歧视的相关政策,加强人群艾滋病健康教育,提高妇女的社会和法律地位,加强对女性的关爱,为女性提供艾滋病相关预防知识,提高妇女应对艾滋病的能力,减少对艾滋病及艾滋病感染者的社会歧视,以女性的安全与健康为出发点,改善女性艾滋病患者的生存质量,营造一种全社会人人关注艾滋病和关爱女性艾滋病患者的良好社会氛围。

[1] 徐天民.艾滋病防治工作的伦理学问题[J].国性科学,2007,16(2):3-5,9.

[2] 刘玉芬,李晓春,高丽,等.女性艾滋病病毒感染者和患者生存质量及影响因素调查[J].中国妇幼保健,2010,25:2524-2528.

[3] Morfeld M,Bullinger M,Nantkej,et al.The version 2.0of the SF-36Health Survey:results of a population-representative study[J].Soz Praventiv Med,2005,50(5):292-300.

[4] 陈静,易著文,鲁建云,等.消除歧视,提供关怀,防治艾滋病[J].实用预防医学,2005,12(3):705-707

[5] 罗阳,孙瑞婧,范东,等.艾滋病相关性耻辱和歧视对女性HIV/AIDS病人的影响[J].护理研究,2009,23(35):3201-3203.

[6] 汪媛,张孔来.医疗服务过程中艾滋病相关的耻辱与歧视[J].生殖医学杂志,2006,15(1):67-70.

[7] 赵卫东,李力.女性艾滋病的预防与控制[J].现代预防医学,2007,34(23):4464-4465.

[8] 周晓春.社会排斥,社会工作与艾滋病防治[J].中国青年政治学院学报,2005,24(3):6-9.

[9] 郑蔚颖,王红红.不同人群在艾滋病防治中面临的伦理问题及对策[J].福建医科大学学报,2007,8(3):54-57.

[10] 刘斌志.社会工作视域下艾滋患者家属的社会适应研究[J].贵州社会科学,2011,22(12):46-49.

[11] 施小明,郑锡文.HIV/AIDS相关的羞辱与歧视[J].中国艾滋病性病,2004,10(1):67-68,75.