非传统旅游资源概念及分类体系研究*

2014-07-11叶新才

叶新才

(1.华侨大学旅游学院,福建 泉州 362021;2.北京大学城市与环境学院,北京100084)

引言

随着我国旅游业的快速发展,旅游需求出现多元共生局面,尤其是休闲旅游兴起和科学技术发展使旅游资源开发的广度和深度不断拓展,旅游资源的内涵和外延已远远超出了传统的自然与人文资源范畴。文化、体育、休闲、服务、医疗等早期不被旅游利用的资源已成为旅游目的地吸引物和旅游业发展的不可或缺的支撑要素,其重要性和旅游价值日益凸显并已引起政府部门和学术界高度重视。戴斌、胡家境、刘祥艳等根据外国游客消费行为调查,对北京非传统旅游资源市场特征进行了实证研究并提出北京非传统旅游资源的产业化发展措施[1];汪宇明、钱磊、吴文佳从游憩需求变化与技术进步角度,阐述了旅游资源的内涵与外延,并将具有旅游吸引力、可开发、可产生价值的自然与人类历史发展演变进程中积累的物质文明、精神文明、生态文明成果纳入到旅游资源的范畴[2]。国家标准《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)为旅游资源分类研究提供了规范和指导,但该分类体系是基于传统的观光型旅游资源分类。国内关于非传统旅游资源的相关研究成果较少,对非传统旅游资源的概念、内涵及其分类体系缺乏系统研究,影响了旅游目的地旅游规划与开发的科学性和非传统旅游资源的产业化进程。因此,对非传统旅游资源进行概念界定与分类体系研究,为非传统旅游资源评价、规划、开发及保护提供理论支撑,具有极高的研究价值。

一、非传统旅游资源的概念及内涵

由于研究角度和深度的不同,关于旅游资源概念的描述众说纷纭。早在1982年,《旅游概论》(邓观利)就将旅游资源解释为:“构成吸引旅游者的自然和社会因素”[3];在1985年,郭来喜将旅游资源定义为:“凡能为人们提供旅游观赏、知识乐趣、度假疗养、娱乐休闲、探险猎奇、考察研究以及人们之间友好往来和消磨闲暇时间的客体和劳务”[4]。可见,在我国旅游业发展初期,人们通常把对旅游者吸引作为旅游资源的本质属性,强调自然与人文资源,而社会经济类资源则不被纳入旅游资源范畴。

随着旅游业发展和科学技术进步,人们对旅游资源的认识和理解趋向全面。《中国旅游资源普查规范(试行稿)》(国家旅游局和中国科学院地理研究,1992)将旅游资源定义为:“凡能对旅游者有吸引力、能激发旅游者的旅游动机,具备一定旅游功能和价值,可以为旅游业开发利用,并能产生经济效益、社会效益和环境效益的事物和因素”;《旅游地理学》(保继刚,1993)将旅游资源定义为:“对旅游者具有吸引力的自然存在和历史文化遗产以及直接用于旅游目的的人工创造物”[5];《旅游学概论》(李天元,2000)将旅游资源定义为:“能够造就对旅游者具有吸引力环境的自然事物、文化事物、社会事物或其他任何客观事物”[6];《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)将旅游资源定义为:“自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素”。Nica,Mihai和Ziad Swaidan(2004)把春节这样的短期文化节庆视为旅游吸引物[7]。虽然这些旅游资源概念的表述形式各异,但是其本质属性的界定是一致的,普遍认同旅游资源对旅游者具有吸引力并能为旅游业所利用。

旅游资源是一个动态概念,随着科学技术进步、旅游业发展和市场需求的多样化,以上旅游资源概念的界定难以适应旅游开发与产业发展的要求,文化艺术、商务会展、生活休闲等在旅游发展中很少对旅游者有吸引或很少被旅游业利用的要素,近年来逐步成为旅游开发的重要对象。戴斌、周晓歌根据旅游者需求类型分析,提出非传统旅游资源概念并将其解释为:“功能定位上具备双栖服务功能——既能满足当地居民的休闲需求又能满足外来旅游者旅游需求的休闲资源,或者以信息技术、创意产业为介体,突破传统的自然、人文资源范畴,能为旅游者创造新鲜休闲体验的资源”[8]。这个概念将非传统旅游资源概括为休闲旅游资源,忽视了能够衍生新型旅游产品的传统资源,如中医药、温泉、博物馆等资源。

传统是人们用来界定人类发展经验历程的一个定性词语,它的相对面是现代。传统旅游资源是指在以观光旅游产品为主导的旅游产业背景下,对大众游客具有吸引和旅游业普遍利用的要素。非传统旅游资源是相对于传统旅游资源而言的,也可称之为“新兴旅游资源”,主要是指过去旅游经济发展中没有遇到或很少利用,但近些年逐渐突出的、对旅游者有吸引并为旅游业利用的要素。笔者认为,非传统旅游资源概念要从新型旅游产品分析角度来进行界定,即非传统旅游资源是指在休闲旅游为主导的旅游产业背景下,对旅游者具有吸引并在一定技术条件和一定时间内可以开发为文化、商务、会议、休闲、度假等新型旅游产品的要素。要正确把握非传统旅游资源概念,应全面把握非传统旅游资源的内涵。

1.非传统旅游资源更强调旅游资源作为现代旅游业的重要吸引物,作为新型旅游产品开发的对象,包括的范畴比较广泛,如文化艺术、商务会展、生活休闲及新型服务等吸引力要素都可视为非传统旅游资源的组成部分。

2.非传统旅游资源组成具有一定的层次结构,可分为物质产品和精神产品。物质产品如博物馆、动车、宇宙飞船等;精神产品如演艺节目、民俗活动、赛事节庆等。

3.非传统旅游资源的性质和功能取决于自然、社会和经济等要素的综合作用。旅游业发展过程中呈现需求多样化和产业融合特点,非传统旅游资源的构成要素涉及自然、社会和经济等不同的要素,具有动态性,以不同形式、从不同侧面,按不同程度独立或综合影响着非传统旅游资源的特征,社会经济要素的作用和地位逐步凸显。

4.非传统旅游资源包括人类、市场等旅游生产要素,人类生产、生活设施在一定程度都可转化为非传统旅游资源,如夜市、中医药、图书馆、博物馆、展览中心、主题公园、婚纱摄影基地、高新技术等。这些资源是人类对自然、社会、经济要素利用和改造的产物,具有明显的社会经济属性。

二、非传统旅游资源的特征

非传统资源是在休闲产业发展背景下,休闲与旅游产业融合过程中自然资源与文化资源综合作用的结果,具有社会经济属性和以下特征。

1.隐蔽性。非传统旅游资源相对于传统旅游资源,长期覆盖着一张有形或无形的盖层,影响了人们对旅游资源特性及其价值的正确认知,表现出较强的隐蔽性。非传统旅游资源的休闲旅游功能往往是资源的其它主体功能衍生出来的辅助功能,如会展、体育赛事和文化演艺等资源在产业发展与融合过程中,其旅游功能才逐步突显。许多非传统旅游资源,如节事活动、科技创新、文化创意等具有一定的时效性,其旅游价值需要科学规划与设计以及合理经营才能被充分挖掘显现。非传统旅游资源大多是由人与自然相互作用的产物,涉及科技、体育、文化等与人类生产生活相关的设施与服务,组成因素复杂、多变、隐蔽。

2.易变性。非传统旅游资源是随着旅游业发展和科技进步不断得到旅游者认识和旅游开发利用的,其内涵和外延不是一成不变的,存在显化、挖掘、转化、替代等不同阶段,特别是许多新兴旅游产品生命周期比较短,导致一些非传统旅游资源的旅游功能及其价值由显化、挖掘、利用到失去其吸引力的周期较短,变换频次较快;而且,非传统旅游资源中大多社会经济要素容易被复制、模仿。因此,非传统旅游资源表现出多变、易变特征,如文化主题乐园、主题公园、餐饮美食的文化活动、机械设备、餐饮文化等资源的吸引力大小,容易随着旅游需求、科技进步、生活方式的变化而变化。

3.社会性。非传统旅游资源的产生、开发利用都是在一定的社会形态和社会活动中实现的。一方面,不同的社会生产方式下,非传统旅游资源的种类、数量和质量及其旅游价值不同;另一方面,休闲娱乐、高新技术等非传统旅游资源可以超越种族、国度关系,可以被不同地区、不同旅游主体挖掘利用,以发展旅游经济。

4.继承性。非传统旅游资源在社会经济发展中可以得到不断积累、扩充和发展,科技发展和文化繁荣可以加快资源的挖掘和创新。如博物馆早期作为旅游资源大多作为静态展示,发展观光、教育活动;近些年来,休闲服务的融入使博物馆逐渐发展成具有观光、教育、休闲、购物等综合性功能的旅游地,博物馆作为旅游资源,其内涵与外延都得到拓展。再如,科技发展推进主题公园的游乐设备更新,经营管理水平提高则不断加快主题公园游乐主题、旅游吸引力和旅游效益的变换、提升。社会经济发展反过来又进一步加速科技进步和增强主题公园的投资与建设能力。

5.非均衡性。由于不同国家、不同地区的自然地理、生产方式和社会经济发展水平存在差异,文化艺术、商务会展、生活休闲、新型服务等活动形式、内容和规模都有所不同,存在地区不平衡性。在经济发达、文化繁荣的地区非传统旅游资源的种类、数量较多,资源开发利用以及资源转化成新型旅游产品的转化率较高,如文化创意类旅游资源在经济落后、文化缺失的地区普遍未得到挖掘利用,非传统旅游资源产业化程度较低。

三、非传统旅游资源的分类

(一)分类依据

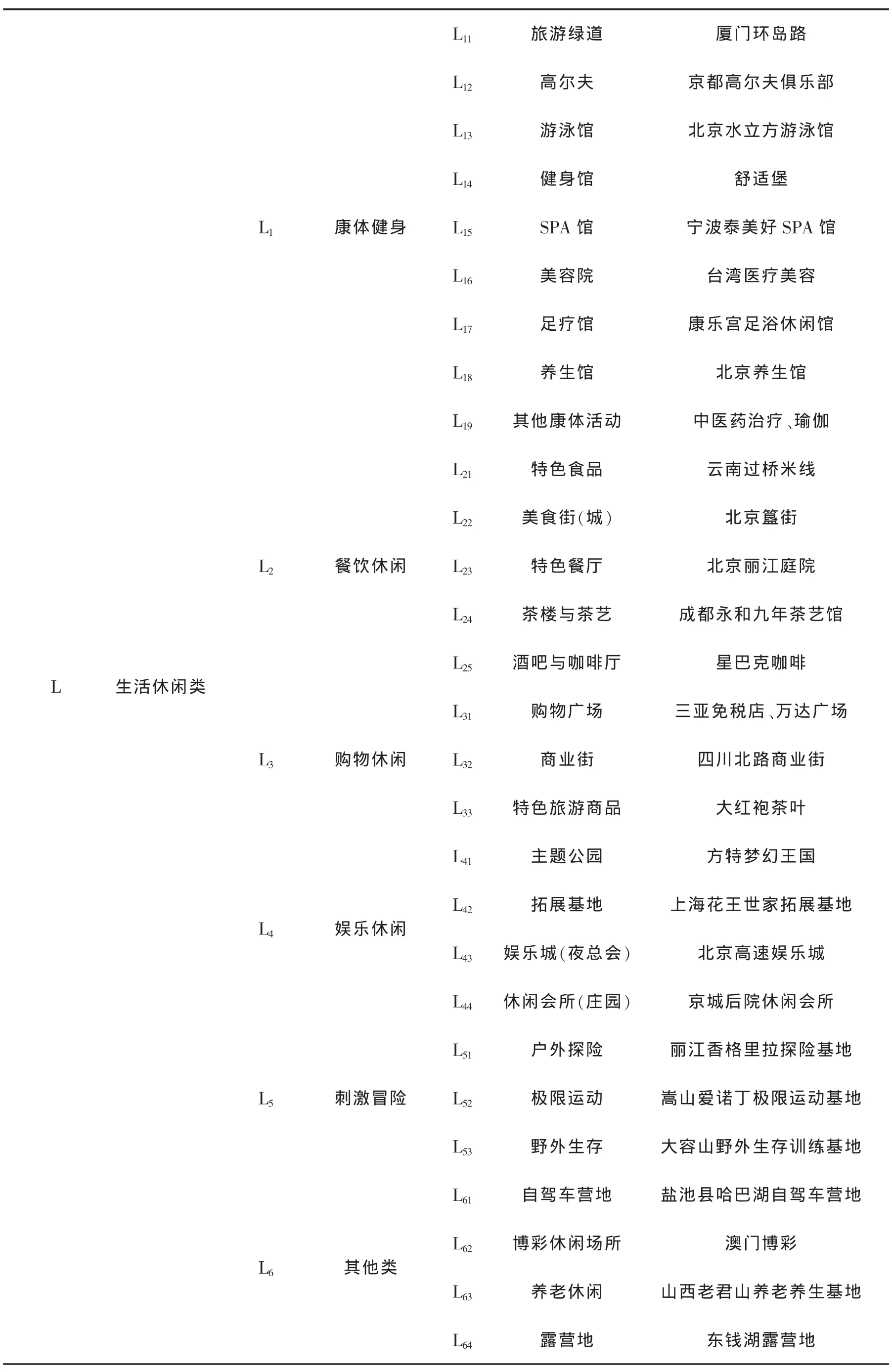

为提高旅游规划的科学性和实用性,推动非传统旅游资源的开发和产业化,依据旅游资源分类的逻辑学原理,在遵循旅游资源分类的系统性、综合性、主导性、实用性、开放性、动态性等原则基础上,结合非传统旅游资源概念及内涵的认识,以旅游资源的性质、功能和利用方向(产品类型)为分类标准。一级分类按资源的性质进行划分,分为3个主类;二级分类主要按资源的功能和用途,即按为游客提供的服务或设施进行划分,分为13个亚类;三级分类按旅游资源转化成产品类型、服务项目和利用方向进行划分,分为59基本类型。

(二)分类体系

根据上述分析,在当前旅游资源分类中存在的问题及《旅游资源分类、调查与评价》(GB18972-2003)对非传统旅游资源分类体系的缺失,综合考虑旅游资源的性质、功能和产品转化等因素的基础上,从旅游者需求类型分析和资源产品转化角度,建立非传统旅游资源的三级分类体系:3个一级类、13个二级类、59个基本类型构成。各级分类及代码见表1。

表1 非传统旅游资源分类体系及代码

L11 旅游绿道 厦门环岛路L12 高尔夫 京都高尔夫俱乐部L13 游泳馆 北京水立方游泳馆L14 健身馆 舒适堡L1 康体健身L15 SPA馆 宁波泰美好SPA馆L16 美容院 台湾医疗美容L17 足疗馆 康乐宫足浴休闲馆L18 养生馆 北京养生馆L19 其他康体活动 中医药治疗、瑜伽L21 特色食品 云南过桥米线L22 美食街(城) 北京簋街L2 餐饮休闲L23 特色餐厅 北京丽江庭院L24 茶楼与茶艺 成都永和九年茶艺馆L25 酒吧与咖啡厅 星巴克咖啡L 生活休闲类L31 购物广场 三亚免税店、万达广场L3 购物休闲L32 商业街 四川北路商业街L33 特色旅游商品 大红袍茶叶L41 主题公园 方特梦幻王国L42 拓展基地 上海花王世家拓展基地L4 娱乐休闲L43 娱乐城(夜总会) 北京高速娱乐城L44 休闲会所(庄园) 京城后院休闲会所L51 户外探险 丽江香格里拉探险基地L5 刺激冒险L52 极限运动 嵩山爱诺丁极限运动基地L53 野外生存 大容山野外生存训练基地L61 自驾车营地 盐池县哈巴湖自驾车营地L62 博彩休闲场所 澳门博彩L6 其他类L63 养老休闲 山西老君山养老养生基地L64 露营地 东钱湖露营地

该体系中,一级分类划分为社会经济类、文化产业类和生活休闲类3个主类;二级分类划分为建设工程、社会事件、社会环境、其他社会经济类、文化场馆、文化活动、其他文化类、康体健身、餐饮休闲、购物休闲、娱乐休闲、刺激冒险、其他生活休闲等13个亚类;三级分类划分为大型工程、标志建筑、轰动事件、会议展览、主题事件、体育赛事、特色街区、特色社区、乡村民宿、产业园区、博物馆、文化中心、图书馆、科技馆、影视基地、创意文化园、其他文化场馆、节庆、民风民俗、演艺(音乐会)、宗教、动漫、沙龙、摄影、写生(采风)、禅修、习武、其他活动、教育场所、非物质文化、高尔夫、健身馆、游泳馆、旅游绿道、SPA馆、美容院、足疗馆、养生馆、中医药、其他康体活动、特色食品、美食街(城)、特色餐厅、茶楼与茶艺、酒吧与咖啡厅、购物广场、商业街、特色旅游商品、主题公园、拓展基地、娱乐城(夜总会)、休闲会所(庄园)、户外探险、极限运动、野外生存、自驾车营地、博彩休闲场所、养老休闲、露营地等59个基本类型。

社会经济类非传统旅游资源指社会经济生产与发展中对旅游者有吸引力,被现代旅游业利用并产生效益的活动及设施,包括建设工程、社会事件、社会环境及其他社会经济类旅游资源。其中,建设工程指特指现代标志性的建筑和大型工程设施,如奔月工程、珠江巨眼(大型摩天轮);社会事件非传统旅游资源指推动或影响城市与城市旅游发展的社会安全事件、会议展览、主题事件、体育赛事等,如美国“911遗址”、上海世博会、中国汽车场地越野锦标赛等,都成为非常有吸引力的旅游资源;社会环境非传统旅游资源指现代社会经济发展背景下,具有特色景观和环境的生产、生活、商务活动的场所,包括特色社区、特色街区和乡村民宿等,如江苏华西村、福州三坊七巷、成都宽窄巷子、澎湖龙门旧舍等;其他社会经济类旅游资源是指融入旅游功能的现代产业园区,如苏州工业园区。

文化产业类非传统旅游资源指以满足人们的文化需要作为目标,以生产和提供精神产品为主要活动过程中形成的对旅游者有吸引力并被现代旅游业开发利用的文化场馆、文化活动、文化产品、教育资源及人造文化娱乐场所。其中文化场馆类旅游资源指用于开展群众文化活动的公共空间及场所,其主要类型有博物馆、文化中心、图书馆、档案馆、科技馆、影视基地、创意文化园、其他文化场馆;文化活动类旅游资源指以文化艺术为主体开展的被现代旅游业开发利用的各类活动,如节庆、民风民俗、演艺、演唱会、宗教、动漫、沙龙、摄影、写生(采风)、禅修、习武及其他活动。这些文化活动内容已成为旅游休闲的支撑要素和核心吸引物。其他文化产业类旅游资源是指具有旅游休闲功能的非物质文化、教育类资源等。

生活休闲类非传统旅游资源指对旅游者产生吸引的当地居民的生活休闲活动,按照休闲方式进行划分为康体健身、餐饮休闲、购物休闲、娱乐休闲、刺激冒险、其他生活休闲等。这类资源成为各地开发夜间旅游和旅游产业升级的重要支撑要素。其中康体健身类旅游资源成为大众的生活的重要组成,活动方式或场馆包括高尔夫、健身馆、游泳馆、旅游绿道、SPA馆、美容院、足疗馆、养生馆、中医药、其他康体活动;餐饮休闲类旅游资源有特色食品、美食街(城)、特色餐厅、茶楼与茶艺、酒吧与咖啡厅等;娱乐休闲类旅游资源包括主题公园、拓展基地、娱乐城、休闲会所等;刺激冒险类旅游资源有户外探险、极限运动、野外生存等活动;其他专项类生活休闲旅游资源有自驾车营地、博彩休闲场所、养老休闲基地、露营地等。

(三)体系特点

本文探索建立的非传统旅游资源分类体系是针对休闲与旅游融合发展,现代旅游业发展的要求,以及便于有效规划、开发和管理旅游资源,根据资源的属性、功能和开发方向所做的非传统旅游资源分类体系,突出以下特点:

1.从国民休闲发展的需求出发,确保创新旅游产品,丰富国民旅游休闲的活动项目的角度,对非传统旅游资源进行系统分类。

2.从旅游产业升级和推进产业化程度较低的非传统旅游资源产业化,科学规划与开发非传统旅游资源,实现旅游业成为国民经济战略性支柱产业的角度,对非传统旅游资源进行系统分类。

3.从市场需求和产品引领两个视角,开发迎合市场的新型旅游产品,或通过非传统旅游资源开发创新旅游产品以引领旅游消费新热点,推动旅游新业态发展,对非传统旅游资源进行分类。

4.依据经济效益原则,同时考虑产业融合及对文化、社会的影响,从资源功能及其产品转化的角度,对非传统旅游资源进行分类。

5.遵循系统性、综合性、实用性等原则,兼顾旅游资源分类体系的动态性、开放性等特点,在分类体系中增设开放性选项——其他类资源,以解决未来旅游业发展对新资源的发现和利用。

四、结束语

旅游资源的分类体系的系统化、科学化,是人们对旅游资源的认识深化的表现,是人类发掘和利用潜在的旅游资源和开发新型旅游产品以及发展人民群众更加满意的现代服务业的表现。科学严谨的非传统旅游资源分类探索关系到旅游资源的合理利用,关系到旅游产品类型、旅游产业结构优化以及旅游经济、社会效益的综合发挥。

长期以来,我国的旅游产品开发以观光类型为主,与旅游目的地选择的自主性和价值取向出现多元共生的局面相悖,远远满足不了大众休闲的需要。在我国旅游消费由观光旅游向观光与休闲度假并重转变的关键时期,消费主体趋向年轻化、知识化、个性化,我们不仅应继续加强对观光旅游产品为主导的旅游资源类型研究,还应重视以国民休闲为导向的非传统旅游资源类型研究,以促进非传统旅游资源产业化,推动我国旅游产业升级和可持续发展。

[1]戴斌,胡家镜,等.北京非传统旅游资源市场特征的实证研究——基于外国游客消费行为的调研[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2008(3):63-70.

[2]汪宇明,钱磊,吴文佳.旅游资源新论——基于游憩需求变化与技术进步的视角[J].旅游科学,2010,24(1):9-16.

[3]邓观利.旅游概论[M].天津:天津人民出版社,1983.

[4]郭来喜.人文地理学[M].北京:中国大百科全书出版社,1996.

[5]保继刚,楚义芳.旅游地理学(第3版)[M].北京:高等教育出版社,2012.9.

[6]李天元.旅游学概论(第6版)[M].天津:高南开大学出版社,2009.11.

[7]Nica,Mihai,Ziad Swaidan.Are Short Duration Cultural Festivals Tourist Attraction[J].Sustainable Tourism,2004,14(1):55-66.

[8]戴斌,周晓歌.北京市非传统旅游资源与产业成长研究[M].北京:旅游教育出版社,2009.2.