中国的“俄罗斯村”

2014-07-10戈尔杰耶娃CB

戈尔杰 耶娃CB

摘要:中国黑龙江省边境地区的俄侨后裔是俄侨东部分支,他们掌握俄语的水平是多样的,并取决于多种因素。第一代后裔还掌握俄语,而第二、三代几乎完全丧失了俄语会话能力。

关键词:中国;俄罗斯族;语言

中图分类号:D56;H244 文献标志码:A 文章编号:1008—0961(2014)01—0062—03

20世纪的戏剧性事件引发了俄侨现象,这已成为诸多学者的研究对象。但时至今日,仍有许多方面未曾被涉及,尤其在东部俄侨分支方面。在俄远东居民移居中国问题上,研究人员梳理出数次俄侨移居中国的高峰期。首次大规模迁移在19世纪末至20世纪初,迁移与中东铁路的建设及其运营有密切关系。第二次俄国人口大规模外流出现在1917—1922年间,1917年的政权更迭与内战成为主要原因。随后的第三次移居中国高潮则出现在20世纪20—30年代,移民主要为农业人口,他们出于对苏联集体化政策不满而移居到中国境内的边境地区。

20世纪20年代中期,侨居中国的俄侨人数达到顶峰,俄侨的主要聚居中心在中国东北和新疆,俄罗斯人居住在中东铁路沿线的城镇及周边地区,其中哈尔滨是俄侨最大的聚居地。同时,在内蒙古、新疆、黑龙江边境地区也形成密集的俄语语言区。在中国北方,俄侨聚居于天津、北京、青岛、济南、烟台等地;在东南地区,俄侨定居于上海。随后的岁月中,多数俄侨重新迁移或被遣返回国(从1923年起,俄罗斯公民开始从中国迁出),但也有人永远留在了中国。

目前,那些在20世纪移居中国的俄侨移民后裔,是中国的跨界民族,并且属于中国少数民族之一的俄罗斯族。根据2010年中国全国人口普查,这些在中国的俄罗斯族总计有15393人,主要居住在新疆维吾尔自治区、黑龙江省以及内蒙古自治区。

2011—2012年,我们远赴黑龙江省的边境村庄进行过两次科研考察,以便追踪中国边境地区俄语的历史,并评估其状态和当前的存留度。本文根据调查材料研究不同辈分的俄罗斯移民后裔(同一家庭成员)的语言能力,并判断影响他们语言能力形成的因素。语言能力所拥有的主动和被动语言个性,使我们了解语言整体以及模型(主动——组织和理解语言的能力,在不同的交际场合使用的语言;被动——理解语言差,或者完全失去交流能力)。

我们研究了黑龙江省逊克县和孙吴县的六个村庄:边疆村、车陆湾子、上道干、卫东、红疆、哈达沿村。在上述村庄里都曾居住过来自俄罗斯的移民,现在居住着他们的第一、第二和第三代后裔。进村后,几乎在每间房子中都能遇到具有斯拉夫人外貌特征的居民。有些村庄是纯粹的俄罗斯民族村(边疆村、哈达沿村)。

这些村庄的居民目前主要使用汉语。在该地区,俄罗斯移民后裔掌握俄语的整体水平是多样的,并取决于多种因素。通常情况下,第一代后裔还掌握俄语,而第二和第三代几乎完全丧失了俄语会话能力。第一代后裔使用的俄语有如下特点:首先,只会口语会话,没有书面语能力;第二,会话中存在口语和方言的特点;第三,在汉语影响下出现受干扰迹象(接触造成语言规范的偏差)。

会讲俄语的第二代和第三代后裔(如果不是从事专门研究),几乎是不存在的,只懂得个别俄语单词或短语。大多数情况下,我们遇到的单词有维特罗、银行、浆果、机器或者小机器、大列巴或者列巴(面包)、布拉吉、猪嘴、巴斯节或巴斯卡节(复活节)、苏伯汤(汤、罗宋汤),以及语法中的词型“走吧”、“您好”、“好”。这些以及其他俄语单词,虽然有时不这样理解,但属于被调查者的汉语语言系统。他们并不会俄语发音,而是按照汉语拼音拼出这些单词。也就是说,作为外来词,它们不仅失去原有的声音面貌,也失去了语法范规。重要的是,这些词汇不仅被俄罗斯移民后裔熟知,也被其他边境村庄居民运用。

收集到的资料让我们确定了研究俄移民领域的典型代表,这是一名女性,农民,受教育水平低,遵守规则、有孩子、信奉东正教、为了生存嫁给中国人。这就是我们的资料提供者玛丽娅的母亲马特廖娜。

玛丽娅是俄罗斯移民第一代后裔的代表人物,住在逊克县边疆村。她于1930年出生在这个村庄,是异国通婚的后代,有个俄罗斯母亲和中国父亲。对俄语的接触主要来自她的母亲,马特廖娜去世时不到40岁,但据玛丽娅回忆,她的俄语带有方言俚语。玛丽娅的父母在俄罗斯相识,她的父亲会讲俄语,在俄罗斯阿穆尔河左岸曾生活工作过一段时间。20世纪20年代后期,她的父母移居中国。这个家庭有四个孩子,在玛丽娅的童年时期,她和其他孩子讲两种语言,同妈妈讲俄语,同父亲讲汉语。在生活中混合着中俄两围的习惯:纺线、爬犁、烤煎饼、面包、吃乳渣馅饺子、腌酸菜、用摇篮摇晃孩子。玛丽娅的母亲信奉东正教,四个孩子都接受了洗礼。

玛丽娅17岁时结婚。她的丈夫尼古拉也是名混血儿,1926年出生在俄罗斯,两岁时被带到中国。尼古拉的家族史与玛丽娅的非常相似,母亲是俄罗斯族(萨沙),来自阿穆尔州科勒诺夫科村,父亲是山东移民(曾在俄罗斯工作过一段时间,甚至有个俄国名字——阿尔卡什卡)。

尼古拉和玛丽娅掌握两种语言(俄语和汉语),但他们及其子女之间交流多用汉语。他们有七个孩子,俄罗斯祖母给孙辈起了俄文名字:维佳、米沙、柳巴、瓦利娅、薇拉、娜佳、法尼娅。

在子女们童年时,村里有许多俄罗斯妇女,经常能听到俄语,但俄罗斯人越来越少(有些人回国,有些人去世)。日常生活中的沟通主要使用汉语,在文革期间俄语被遗忘了。

目前,玛丽娅的孩子们听不懂俄罗斯祖母的言语,尽管他们中一些人的生活同俄语有关。维佳目前住在上海市,娜佳和米沙住在边疆村,柳巴住在逊克县城,其余女儿在黑河市。维佳和娜佳不懂俄语,柳巴、瓦利娅、薇拉和法尼娅在俄罗斯工作,他们的俄语说得很好。按照玛丽娅的话说,法尼娅达到了俄语初级水平(曾在学校学习过)。米沙在俄罗斯工作过两年,但没有掌握俄语,只懂个别几句俄语。玛丽娅所有的孩子都与中国人结了婚。

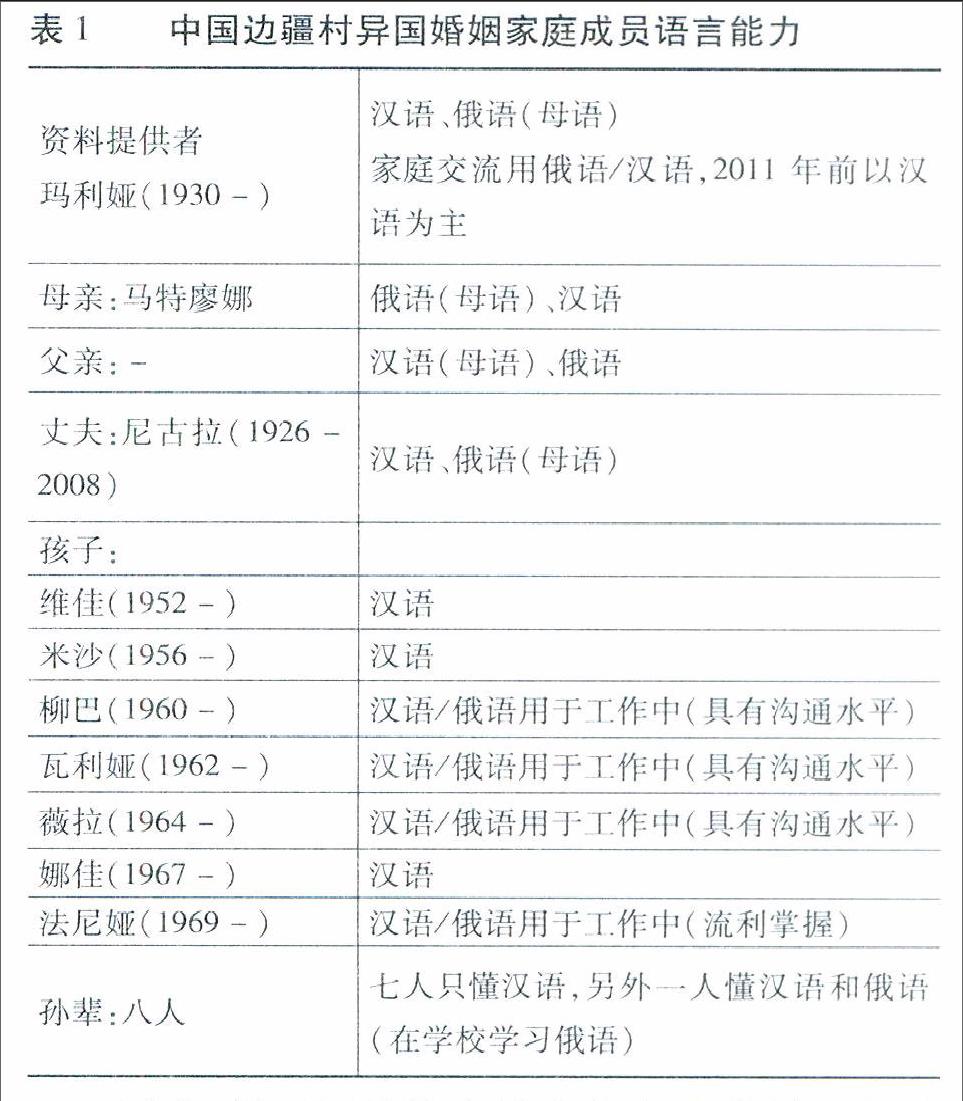

玛丽娅的八个孙辈中只有三女儿薇拉的儿子(20岁)与俄语有密切关系,他工作在俄罗斯;女儿纳济(15岁)希望说俄语并曾在学校学习过俄语,但不久辍学。目前,玛丽娅和她的家人主要的交流语言是汉语,家庭成员语言能力如表1所示。

因此,玛丽娅的终身语言能力从俄语占主导地位的双语改变成汉语占主导地位,并且逐渐从双语变为单语。目前,她使用的两种语言中,汉语主动积极使用,俄语被动使用。在谈话中,玛丽娅往往改回汉语,很多俄语单词都已经遗忘,在讲俄语时比较吃力。俄语在汉语的影响下变得断裂,在玛丽娅的整体语言水平中出现干扰。在第二代和第三代后裔(玛丽娅的儿孙辈)中出现俄语缺失,这群人的俄语掌握是由于特殊情况,如职业活动与俄语相关、个人兴趣和探究倾向,正如我们在玛丽娅儿孙两代人身上看到的情况。

影响玛丽娅及其家庭成员语言能力的关键因素分别为:异族通婚的母亲、家庭居住地(中国)和语言环境、语言使用者的教育整体水平偏低、村庄缺乏俄罗斯文化生活(俄罗斯教育机构和社区组织)、掌握使用俄语口语、中国的社会政治局势。这些因素是中俄第一代混血通婚后裔俄语自然遗忘和缺失的原因。

[责任编辑:孙连庆]