四川黄背木耳主要病害调查*

2014-07-07叶慧丽卢代华陈晓娟

王 剑, 叶慧丽,卢代华**,张 欢,3,陈晓娟,

(1.四川省农业科学院植物保护研究所,四川 成都 610066; 2.农业部西南作物有害生物综合治理重点实验室,四川 成都 610066;3.西南大学植物保护学院,重庆市昆虫学及害虫控制工程重点实验室,重庆 400716)

〈病虫害防治〉

四川黄背木耳主要病害调查*

王 剑1,2, 叶慧丽1,2,卢代华1,2**,张 欢1,2,3,陈晓娟1,2,

姚 琳1,2,龚学书1,2,陈 宇1,2,毛建辉1,2

(1.四川省农业科学院植物保护研究所,四川 成都 610066; 2.农业部西南作物有害生物综合治理重点实验室,四川 成都 610066;3.西南大学植物保护学院,重庆市昆虫学及害虫控制工程重点实验室,重庆 400716)

近年来黄背木耳病害的发生严重制着四川省食用菌产业的健康发展。但由于目前并没有相对系统的调查研究,成为病害防治上的技术瓶颈。通过对四川省什邡市湔氐镇、中江县玉兴镇、金堂县赵家镇、中江县兴隆镇、金堂县清江镇等地黄背木耳病害种类进行调查,并对普遍发生的疣巴病的发生规律进行了系统调查。结果表明,四川省黄背木耳主要病害有疣巴病、青霉、曲霉、木霉、发网菌、针箍菌等,其中疣巴病在四川省普遍严重发生。所调查的5个黄背木耳主产区中,金堂县赵家镇发病情况最严重,7月份发病率和病情指数分别为96%和66.12%;金堂县清江镇情况较好,7月份发病率和病情指数分别为61%和26.15%;其它调查点处于中间水平。调查还发现,不同品种对疣巴病的抗性不同,其品种抗病性强弱顺序为成都781>琥珀>上海1号。

黄背木耳;疣巴病;病害调查

四川省食用菌栽培规模大,居于我国西部第一,其科研水平和产量处于全国领先地位。虽然食用菌生产起步较晚,上世纪70年代末仅有零星的研究和种植,但在四川省科研单位的共同推进下,全省食用菌产业实现了较快的发展[1]。随着食用菌栽培规模的不断增大,病虫害的滋生给食用菌生产带来的危害也越来越大,据相关统计,食用菌病虫害能使食用菌生产减产20%~30%,严重时甚至使食用菌生产颗粒无收[2]。黄背木耳Auriculariapolytricha[3],耳片肥厚,清脆鲜美,营养丰富,具有多种药理作用[4,5],自1982年由日本引进四川以来[6],至今已成为四川省栽培的主要食用菌之一,也成为省内部分县市的支柱产业[1]。但因其在主产区的长期连作栽培,导致病害发生种类繁多、发生面积广、防治困难[7],这逐渐成为制约四川黄背木耳产业健康发展的重要因素。近年来疣巴病对黄背木耳造成的危害严重,而目前黄背木耳病害鲜有系统报道。为了能更好地防控黄背木耳病害,进一步探索绿色防控方法,对黄背木耳病害发生种类、分布与危害进行系统的研究迫在眉睫。

1 调查方法

根据我省黄背木耳的实际种植分布情况,采取定期与不定期结合,随机普查与重点系统观察结合的方式,对四川省5个黄背木耳主栽区什邡市湔氐镇,中江县玉兴镇、兴隆镇,金堂县清江镇、赵家镇进行调查,每个调查点选择3个~5个有代表性的菇棚;对于有多个黄背木耳栽培品种的调查点,则同时调查不同栽培品种疣巴病的发病情况。调查时间为2011年5月~8月共计3次,每次5个调查点,每点3个菇棚,每个菇棚内设置3个调查样点,共计135个样点以上。

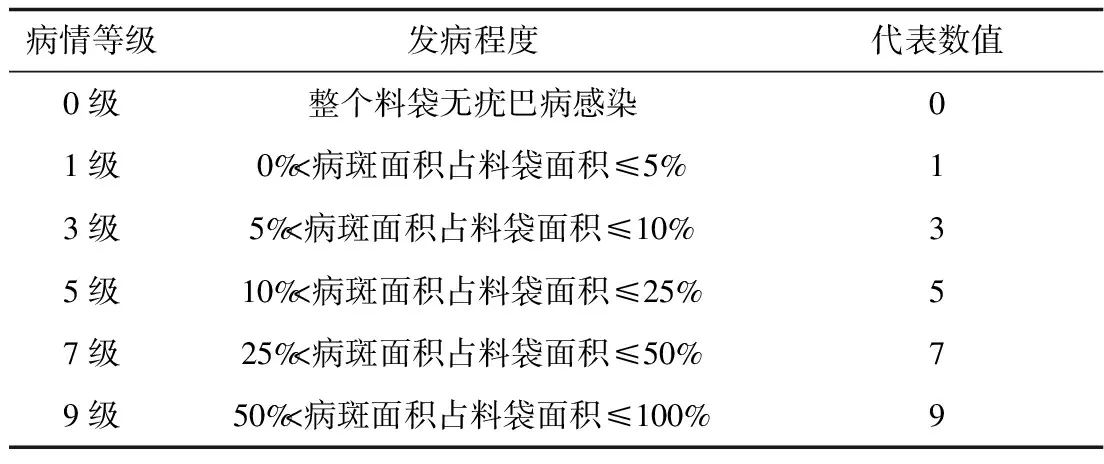

在调查主要病害种类及为害情况的同时,详细记录疣巴病发生程度,对疣巴病发生程度进行分级,分级情况见表1,记录当地主栽品种和危害程度,计算发病率和病情指数。发病率(P)、病情指数(I)的计算公式分别为:

P=nN×100%;

I=∑ (N0×n1)(Nx×N)×100%

式中:n表示发病料包数;N表示调查总数;N0表示各级代表值;n1表示该级发病数;Nx表示最高级代表值。

表1 各病害危害级别划分标准

2 调查结果与分析

2.1 黄背木耳病害发生情况

黄背木耳病害发生情况见表2。

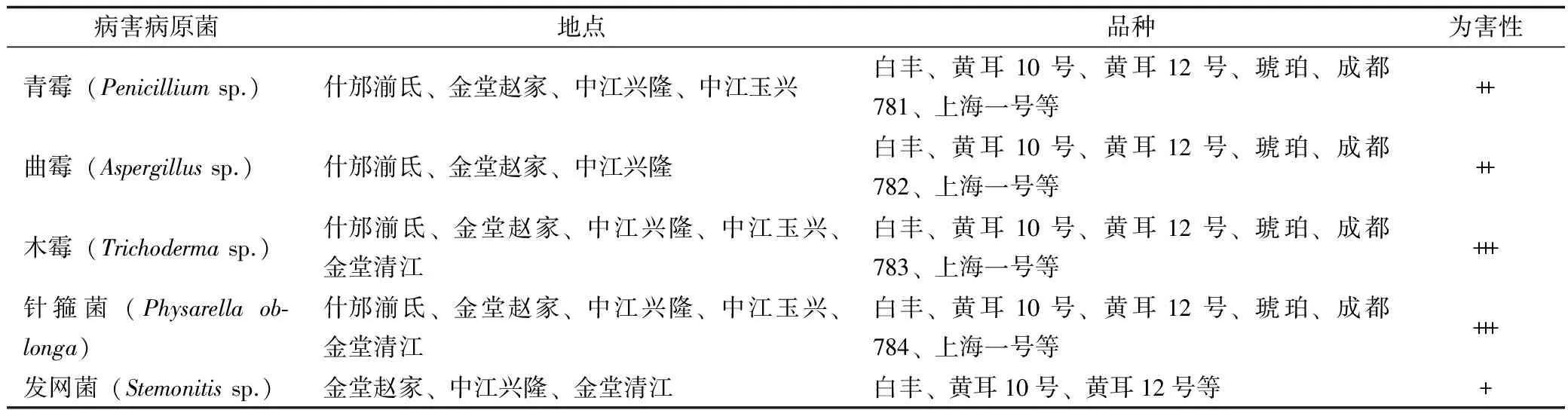

表2 四川省黄背木耳其它病害发病情况

注:+表示发生较少;++表示偶发严重;+++表示一般严重;++++表示严重;+++++表示发生非常严重。

除了疣巴病以外,调查中还发现黄背木耳上有其它病害发生,主要种类有青霉、曲霉、木霉、发网菌、针箍菌等,其中,青霉、木霉多见于疣巴病末期坏掉的料包上,针箍菌则主要发生在耳片上。

2.2 黄背木耳疣巴病发生情况

2011年四川省黄背木耳疣巴病发生情况见表3。

2.3 不同主栽区疣巴病发生情况

2.3.1 不同主栽区疣巴病发病率趋势

不同主栽区疣巴病发病率趋势见图1。

从发病率(图1)角度分析,总体来看,金堂县赵家镇的发病率最高,7月份发病率为96%,与其栽培品种相同的金堂县清江镇相比发病率低很多,7月份发病率61%,这与赵家镇菇农的生产管理水平较低密不可分。调查期间发现赵家镇菇农制包期间不注意无菌操作现象比较普遍,管理水平较低,导致发病率升高。同样栽培白丰品种的中江县玉兴镇和兴隆镇相比,发病率情况相当,7月份发病率分别为67%、56%,但随着调查的推进,玉兴镇的发病率增长率增加,有爆发的趋势。

2.3.2 不同主栽区疣巴病病情指数趋势

不同主栽区疣巴病病情指数趋势情况见图2。

从病情指数(图2)角度分析,各地病情指数差别大,增长幅度大于发病率的增长,可见随着调查时间的推进,疣巴病病级也在增长,危害也逐步加大。从金堂县清江镇情况来看,前2次调查其发病率均为最低,第3次发病率超过中江县兴隆镇,而病情指数却一直处于末位,可见清江镇的黄背木耳疣巴病为害情况并不十分显著。

表3 四川省黄背木耳疣巴病发生情况

2.4 什邡市湔氐镇黄背木耳不同品种疣巴病发生情况

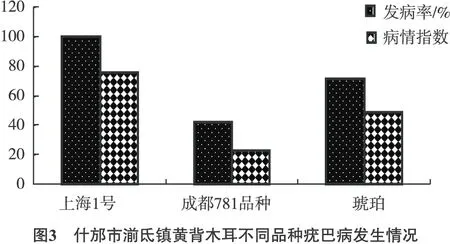

什邡市湔氐镇黄背木耳不同品种疣巴病发生情况见图3。

什邡市湔氐镇主栽品种为琥珀,同时也有一部分上海1号、成都781等,图3显示的是同一菇棚、同一调查时间内不同品种之间发病率和病情指数的关系。由图3可知相同情况下,上海1号发病率最高(100%),成都781最低(42%),也从侧面反应了这3个栽培品种对疣巴病病原菌的抗性关系。湔氐镇菇农选择抗性居中,商品性状更好的品种琥珀作为主栽品种,也有一定的道理。

3 结论与讨论

3.1 黄背木耳主要病害种类

根据调查,发现四川省食用菌主栽区黄背木耳的主要病害有疣巴病、青霉、曲霉、木霉、发网菌、针箍菌等,其中疣巴病的发生最为普遍和严重。

3.2 黄背木耳疣巴病发生规律

疣巴病,又称油疤病、牛皮包病等,每年3月份以后,木耳菌丝快要满袋和耳基形成时,耳袋表面形成占表面积10%~ 50%、形状各异的褐色、黑褐色胶质菌膜,菌膜盖住木耳菌丝,使原基无法形成。菌膜逐渐扩展,最后变黑或变绿。

通常当菌丝体长满袋或者采收1潮耳后,菌袋表面就会出现褐色斑块,该斑块较硬,呈胶质状,并逐步扩大。调查中发现,当疣巴病斑块占料袋面积50%以上时,该料袋基本不再出耳,病斑发展到后期还会腐烂,进而导致料袋感染青霉、木霉等其它杂菌,发生交叉感染。

多数人认为疣巴病是黄背木耳菌丝对生长环境不适而产生的病变,长期高温缺氧会引起发病。调查中发现,当菌袋的温度较高时,极易发病。但也发现,近门处料袋疣巴病发生率较低,洒水较频繁,湿度大,温度高的菇棚发病率相对较高。推测疣巴病的发生与菇房内的温度和湿度都有较大相关性,温度较高、湿度较大的菇棚容易发病,适当通风透气可降低其为害。

根据调查发现金堂县赵家镇由于菇农制包期间不注意无菌操作,管理水平较低,导致发病率升高;相比之下,金堂县清江镇的菇农通常将姬菇、黄背木耳等食用菌的栽培和水稻种植轮作,这样使得病害没有一个较完整的侵染循环,大大降低病害发生率。

[1]熊鹰,姜邻. 四川食用菌产业的现状、发展趋势及对策[J]. 西南农业学报,2003(16):69-71.

[2]暴增海,王文广,马洪静. 食用菌病虫害生物防治的研究与应用[J]. 世界农业,2000(12):30-32.

[3]王波. 几种食用菌品种名称的订正[J]. 中国食用菌,2006(5):27-28.

[4]王波,鲜灵. 黄背木耳、白背木耳栽培新技术[M]. 上海:上海科学技术文献出版社,2005.

[5]应建浙,卯晓岚. 中国药用真菌图鉴[M]. 北京:科学出版社,1987.

[6]朱斗锡. 四川省成为我国黄背木耳最大生产基地[J]. 中国食用菌,1992(1):46.

[7]秦俊哲,吕嘉枥. 食用菌栽培学[M]. 杨凌:西北农林科技大学出版社,2003:274-277.

Investigation on the Main Disease ofAuriculariapolytrichain Sichuan Province

WANG Jian1,2, YE Hui-li1,2, LU Dai-hua1,2,ZHANG Huan1,2,3, CHEN Xiao-juan1,2, YAO Lin1,2, GONG Xue-shu1,2, CHEN Yu1,2, MAO Jian-hui1,2

(1.Institute of Plant Protection, Sichuan Academy of Agricultural Sciences, ChengduSichuan610066; 2.Key Laboratory of Integrated Pest Management on Crops in Southwest, Ministry of Agriculture, ChengduSichuan610066; 3.College of Plant Protection, Southwest University, Chongqing Key Laboratory of Entomology & Insect Control Engineering,Chongqing400716)

Recently, diseases onAuriculariapolytrichahad seriously hindered the healthy development of the edible mushroom industry in Sichuan, and it was difficult to be controlled because of lacking of systematic investigations and study. In this paper, the main disease types were investigated and oil scar disease, major disease inA.polytrichawere researched systematically. We find that the main diseases inA.polytrichaincluded oil scar disease,Penicilliumsp.,Aspergillussp.,Trichodermasp.,Stemonitissp,Physarellaoblongaand so on. Oil scar disease occurred seriously and prevalently in Sichuan. Among the fiveA.polytrichaadvocate produce areas investigated, the disease occurred most seriously in the town of Zhaojia country, whose disease incidence and disease index were 96%, 66.12% in July. Situations in the town of Qingjiang country were much better, whose disease incidence and disease index were 61%, 26.15%. The others were country in intermediate levels. The study also found that different varieties had different disease resistance, and Chengdu781>Hupo>Shanghai No.1.

A.polytricha; Oil scar disease; Disease investigation

*项目来源:四川省科技厅科技创新产业链示范工程项目“食用菌现代产业链关键技术研究集成与产业化示范”(2012NZ0003)。

王剑(1986-),男,研究实习员,主要从事植物病害研究。E-mail: 515265045@qq.com

2014-07-25

S646.6

A

1003-8310(2014)05-0063-03