中国地方政府性债务与区域经济增长的非线性关系研究

2014-07-05朱文蔚

朱文蔚

(1.湖南科技学院,湖南 永州 425199;2.深圳大学经济学院,广东 深圳 518060)

中国地方政府性债务与区域经济增长的非线性关系研究

朱文蔚1,2

(1.湖南科技学院,湖南 永州 425199;2.深圳大学经济学院,广东 深圳 518060)

本文通过对我国30个省市2009-2013年的面板数据,采用SYS'GMM方法进行计量检验,结果显示我国地方政府性债务与区域经济增长之间存在U型关系。这种数量关系表明,在负债率较高的省份政府债务对区域经济的促进作用比较明显,但长期二者之间的这种关系是否存在还有待观察。防范政府债务风险,应着眼于对国家总体债务规模的控制,而不是给各省市制定统一的政府债务“红线”。

地方政府性债务;区域经济增长;U型关系;面板门槛模型

一、引言

传统的债务观点认为,政府举债可能刺激总需求,在短期内有利于增加产出。但是长期来看,对私人资本会产生挤出效应,从而抑制经济的长期增长(Elmendorf&Mankiw,1999)[1]。而政府债务影响经济的主要渠道有:高负债可能导致长期高利率(Baldacci and Kumar,2010)[2]、未来更高的扭曲性税收(Dotsey,1994)[3]、通货膨胀(Cochrane,2011)[4]、以及关于未来前景和相关政策的更多不确定性,进而影响资本积聚。在一些极端债务危机情况下,可能触发银行危机或通货危机,这些效应甚至可能进一步放大(Reinhart&Rogoff,2010)[5]。高负债甚至还可能约束反周期性的赤字政策,导致产出更大的波动性和更低的未来产出(Kumar&Woo,2010;Andrea Pescatori,2014)[6][7]。关于政府债务与经济增长关系的研究,大部分学者认为两者存在是非线性关系,且较多学者已将该问题的研究转化为对债务阈值的研究。尤其是Reinhart&Rogoff(2010)[5]首次采用描述性统计方法得出债务阈值为90%的结论后,后续众多学者对这结论进行了检验与质疑。部分学者的研究结果支持Reinhart&Rogoff的观点(如Kumar&Woo[6],2010;Cecchetti等[8],2012),但Caner等[9](2010)、A fonso&Jalles[10](2013)等学者与Reinhart&Rogoff的观点有较大分歧。在我国已有的研究一般是直接对国债的经济增长效应进行分析(如王维国、杨晓华,2006等)[11],也有少数学者如贾俊雪等(2011)[12]、邓晓兰等[13](2013)通过选取政府债务的一些代理变量或避开政府债务从财政赤字等角度间接地得出了政府债务与我国经济增长存在正向关系的结论。但是,无论是从国债的角度还是间接地选取其他代理变量(如财政赤字)等来做计量并不能严谨地刻画债务与经济之间的关系,因为无论是国债还是财政赤字,其数额远远低于我国当前的政府债务,两者之间究竟是线性还是非线性?仍有必要根据最新的债务数据进行更深入的实证检验。

本文将在Barro提出的一个包含政府支出的经济增长框架内,分析政府债务与经济增长的数理关系,并在此基础上对其非线性关系进行实证检验。

二、政府债务与经济增长关系的数理模型

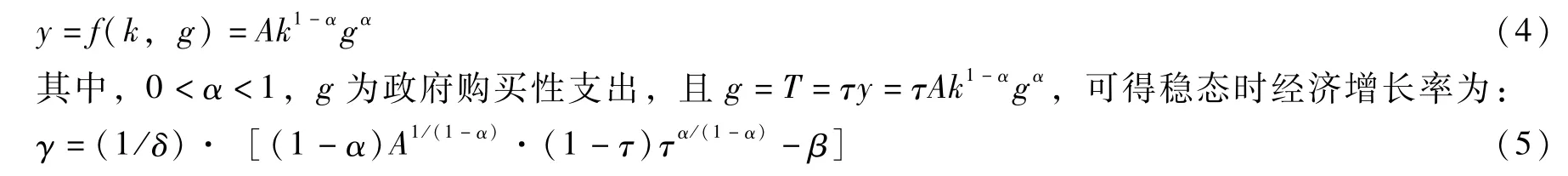

以下的数理分析我们将在Barro模型[14]的基础上进行拓展。Barro的主要贡献是将政府支出引入了内生增长模型。我们的创新之处在于:对政府的支出进行了更深入的分析,认为政府支出不仅仅源于政府的税收,尤其对于地方政府的投资性支出,很大部分其实来源于政府的举债,通过在政府支出变量中引入负债率,就将政府支出对经济增长的影响转化为负债率与经济增长关系的研究。

(一)家庭最优化增长模型

Barro模型是建立在一个标准的最优化增长模型基础上的,代表性家庭最大化效用贴现流量:β代表消费者时间偏好率,且β>0,家庭瞬时效用函数为常相对风险回避型效用函数:

假设一新古典生产函数为:y=f(k(t)),人均产出y唯一地取决于资本k,k(t)表示t时期的资本投入,且满足以下基本性质:f′(k(t))>0,f″(k(t))<0,根据代表性家庭最大化效用函数(1)式、(2)式我们可以得到平衡增长路径的增长率为:

(二)公共部门

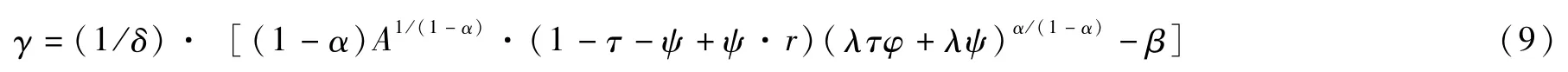

Barro认为企业的生产不仅仅依靠自有资本,还可以免费地使用政府提供的公共资本与社会服务,从而政府的这方面支出g可以作为企业的投入要素进入企业的生产函数,因此可以假设生产函数为以下道格拉斯生产函数:

(三)Barro模型的拓展分析

下面根据我国的实际情况从两方对Barro模型进行拓展分析。

1.由于在我国类似于高速公路等基础设施是需要使用者付费的,从而政府的这方面支出g只能以一定的比例作为企业的投入要素进入企业的生产函数,而需要付费的公共资本实质就相对于企业自有资本的投入,因此原生产函数(5)式可以修正为:

其中λ为在政府支出中企业可以免费使用的那部分所占的比重,因此λ<1。且由(6)式可得资本的边际产出为:

2.政府支出g实际上是一部分来自于税收,另一部分来自于政府举债。且税收并不是全部用于政府的投资,如果税收用于投资的比重为φ,g来源于税收的部分为τφy,政府举债用D表示,D=ψy,ψ为负债率,且假设政府举债全部用于公共资本投资①根据我国债务审计报告,地方政府融资主要用于市政建设、交通运输和土地收储,科教文卫、保障性住房与农林水利等,基本是用于购买性支出。,则有:

可得资本的边际产出为:fk=(1-α)A1/(1-α)[λ(τφ+ψ)]α/(1-α),而私人资本的边际收益率则用(1-τ-ψ+ψ·r)fx替代(1-τ)fx,其中r为地方政府举债的利率。此时稳态时经济增长率为:

以上说明,经济增长率与负债率之间存在非线性关系,理论上存在一个临界值,且这个临界值取决于资本的边际产出弹性、利率水平、税率以及税收用于投资性性支出的比重等诸多因素。

三、地方政府性债务与区域经济增长的非线性关系检验

(一)计量检验的基本模型

基于Barro模型的拓展分析我们可以看出,政府负债率的高低会直接影响经济的增长,因此负债率可以直接作为经济增长的一个解释变量,且经济增长还取决于很多其他因素,借鉴当前国外的一些处理方法,我们采用了以下动态面板回归模型(Cecchetti等[8],2012)进行计量检验:

yi,t-(t-n)表示i国从t-n到t时期的人均GDP的增长率,且一般用t-n到t时期的人均GDP的自然对数的差来表示,yi,t-n表示i国t-n时期的人均GDP,Di,t-n表示i国t-n时期政府债务占GDP的比重,X表示i国t-n时期的影响经济增长的一组控制变量。而这组控制变量[18]主要包括实际人均GDP、人口增长率、初等教育入学率、贸易的开放度、投资占GDP比重等。

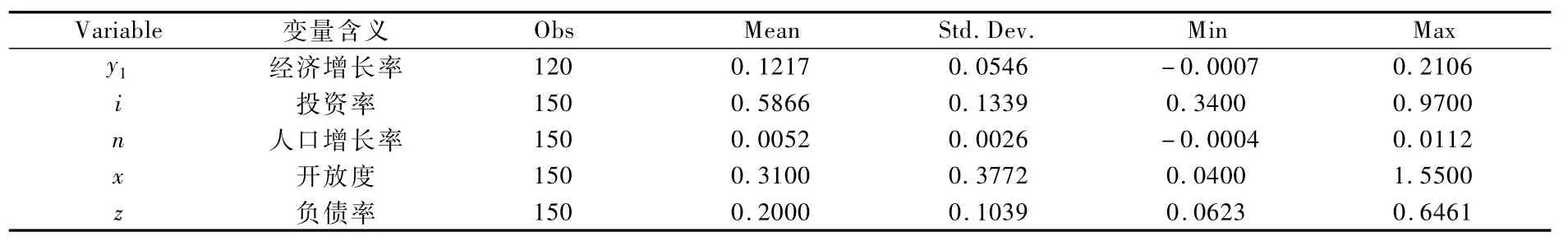

(二)变量、数据处理与描述

借鉴上述国外的处理方法,并基于数据的可得性,我们将解释各省市经济增长的主要变量确定为:负债率、人均实际GDP增长率、经济开放度和投资率。

由于得不到历年的地方政府债务数据,我们只有根据国家审计署2011年及2013年的债务审计公报和各省市审计部门对2013年这次债务审计公布的结果,整理了2009-2013年我国30个省市的债务余额,构建了一个五年的平衡面板数据,下面为各变量简要说明。

1.负债率。负债率的处理是我们计量分析中最关键也是最难的一个环节,因由于各省市债务审计结果只有2010年底,2012年底和2013年6月底的债务数据,且债务审计结果报告中最清晰的只有负有偿还责任的债务数据。所以为了避免数据口径的不一致对结果的不良影响,在计量检验中,我们采用直接的显性债务数据。

2.人均实际GDP增长率。根据2009-2013年中国统计年鉴得到各省市历年的GDP的数据,其中2013年的GDP是根据各省市的政府工作报告整理得到,然后以各年度的GDP除以当年的该省市的人口数,得到该年度各省市的名义人均GDP,最后除以当年该省市的CPI指数①由于得不到2013年各省市的CPI指数,2013年各省市的CPI指数统一采用2.6%,根据中国统计年鉴对各省市公布的CPI历年指数来看,各省市之间差异很小,因此,这样处理对结果影响甚微。,就得到了该年度各省市的实际人均GDP。

3.经济开放度。该变量主要用于衡量各省市经济的外向程度。我们用各省市年度进出口额除以当年该省市的GDP总量,进出口额来源于统计年鉴中的按经营单位所在地分地区的数据。而从2009-2012年来看,这四年经济开放度在各省市变化很小,所以2013年我们用各省市这四年的平均值代替,这样对计量结果也不会有实质性影响。

4.投资率。投资率是投资占GDP的比重,考虑到其对经济影响的滞后性,我们依次采用上年的投资率来解释当年的经济增长率。

以上数据来源于除西藏之外的30个省市,且数据采集范围在2009-2013年,每个变量的观测值为150个,各变量的统计性质如表1所示。

表1 各变量的统计性质

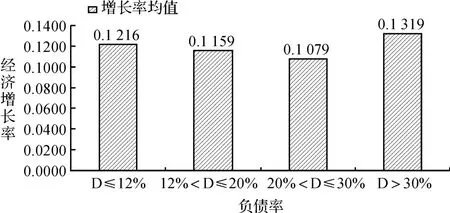

图1 各省市负债率与人均GDP增长率之间的关系

从表1可以看出负债率均值为0.2,根据负责率观测值的数值分布特征,我们将样本分成了四组:负债率≤12%(26个观测值);12%<负债率≤20%(69个观测值);20%<负债率≤30%(34个观测值);负债率>30%(21个观测值),然后计算每组人均GDP增长率的平均数,计算结果如图-1,按照负债率从低到高的四组的人均GDP增长率均值分别为0.1216、0.1159、0.1079和 0.1319。前三组人均GDP增长率均值随着负债率的增加而逐渐下降,而当负债率大于30%以后,人均GDP增长率均值由0.1079跃升到了0.1319,这说明各省市负债率与人均GDP增长率之间可能存在一种U型关系。

(三)计量检验与结果分析

对于变量间的非线性关系检验,一种普遍的做法是在解释变量中添加二次项[16],借鉴这一做法,我们采用以下模型来检验各省市政府债务与人均GDP增长的非线性关系:

yit表示i省t时期的人均GDP的增长率,Xit表示i省t时期影响经济增长率的一组控制变量(包括人口增长n,投资占GDP比重i,经济的开放度x等)。D表示负债率,计量结果如表2:

表-2中(1)-(2)列是分别采用了DIF-GMM与SYS-GMM①一般认为在时间维度较短的情况下SYS-GMM估计量优于DIF-GMM的估计量,详见Bond,Stephen Roy&Hoeffler,Anke&Temp le,Jonathan,2001.“GMMEstimation of Empirical Grow th Models,”CEPR Discussion Papers 3048,C.E.P.R.Discussion Papers.两种计量方法得到的计量结果,(3)-(5)列则是考虑到控制变量的不显著性对负债率D及D2的影响而采用SYS-GMM方法逐步删除解释变量n、i和x后的结果。表-2明显可以看出负债率前面的系数都为负,且都在1%的水平上显著,而其二次项系数却为正,其显著性水平也基本在10%以内,这说明负债率与人均GDP增长率之间存在U型关系。

接下来探索负债率与人均GDP增长率这种U型关系的临界值,我们采用以下回归模型:

其中,D*代表负债率的临界值,Z为虚拟变量,如果负债率高于临界值D*,则取值为1,否则取值为0,其他参数和(11)式相同。由于各省市负债率所在区间为(0.0623,0.6461),且根据观测值的分布情况,其临界值我们从0.15开始,然后每间隔0.05依次取值,采用SYS-GMM计量方法,结果如表3:

表2 各省市负责率与人均GDP增长率的非线性关系

表3 负责率对人均GDP增长率的影响

我们观察到负债率D前面系数一直显著为负数,且该系数与虚拟变量前系数的和的绝对值在临界值为0.25时达最小值,而且虚拟变量前的系数开始一直显著为正,但在临界值为0.25后,其系数的显著性水平开始变差,在临界值为0.30后,虚拟变量前的系数已不显著了,且当临界值为0.35时,系数也由正数变为负数了。为了进一步探索临界值范围,我们又在0.25-0.35之间取临界值0.275和0.325,结果在临界值为0.275时,虚拟变量前的系数仍为正,且依然显著。而在临界值为0.325时,虚拟变量前的系数变为负数了,但不显著。且在临界值为0.275时,负债率前的系数与虚拟变量前的系数都显著,其和的绝对值比临界值为0.25时稍有增加,这说明负债率在临界值为0.275前,负债率与经济增长率之间的关系是负相关的,但这种负相关有逐渐减弱的趋势。而当负债率大于0.3后由于虚拟变量前系数不显著,我们无法通过此模型判断大于0.3后的负债率与经济增长的关系,不过我们可以结合图-1中的描述性统计分析结果进行综合推断。当负债率小于0.25时,描述性统计结果显示人均GDP增长率逐步降低,这与面板门槛模型的分析结论是吻合的,而当负债率超过30%时,描述性统计分析结果是人均GDP增长率明显增加。因此结合描述性统计方法及计量检验的结论,我们有理由相信负债率与人均GDP增长率U型关系的临界值范围应该在0.25-0.3之间。

接下来的问题就是为什么负债率小于临界值之前,负债率与人均GDP增长率之间的负相关非常明显,而大于临界值滞后这种负相关就不再显著了。且由图-1显示负债率在30%以上的省市人均GDP增长率明显比负债率在区间(20%,30%)的省市要高。一个合理的解释是我们发现负债率较低的大部分省市经济比较发达,而总的负债规模却比较大,如山东、江苏、浙江、广东,这些地区中小企业较多,政府的举债对企业贷款的排挤效应可能比较明显,因为一个非常普遍的现象是在发达地区大部分中小企业在资金短缺的情况下,不得不借助于民间高利贷,从而政府举债的一个负面影响就是削弱了实体经济的发展。而对于负债率较高的省市,大部分是中西部省份,如贵州、青海、云南,这些省份经济原本欠发达,企业数目少,政府的举债对企业贷款的排挤效应小。而且政府举债资金主要投向基础设施,这有利于激活社会的闲散资金,从而促进该区域经济的增长。

从其他解释变量看,滞后一期的人均GDP对数前系数为正,说明经济增长的一种惯性和动力依然存在。而投资率、人口增长率与人均GDP增长关系在所有临界值条件下均不显著,但经济开放度在各种临界值条件下都显著为负,似乎表明开放度的提高反而不利于经济的增长,与这我们经济学的一般直觉似乎有点相反,造成这一结果的一种合理解释是由于2008年金融危机后,开放度较高的省市,如北京、上海、广东等地依靠外需来拉动经济增长的因素已经弱化了,而贵州、云南、甘肃等中西部地区内需在拉动经济增长的作用越来越明显,从而数据上显示开放度越高的地区人均GDP增长速度慢,开放度低的地区人均GDP增长速度反而快。根据2008-2009年各地区的出口额数据,我们计算出我国北京、上海、广东三省市在2009-2012年四年期间出口额的年均增长率分别为1.6%,6.5%和10.0%,而同期该值的全国均值为20.7%。再从资本的形成率来看,我们以2012年的数据为例,北京、上海、广东分别为41.4%,38%和40.1%,而同期贵州、云南、甘肃分别为60.8%、83.2%和58.4%①上述数据是根据2009-2013年间的《中国统计年鉴》相关数据计算得到。,这些数据间接地说明了我国近几年区域经济增长较快的中西部地区主要归功于以投资为主的内需拉动。

四、结论与展望

本文的结论可以概括为以下几点:1.根据文中的描述性统计方法及计量检验可以得出,我国地方政府负债率与区域经济增长之间存在U型关系,这与国外大部分学者认认为政府债务与经济增长之间的倒U关系关系刚好相反,且通过面板门槛回归我们发现负债率与人均GDP增长率U型关系的临界值范围在0.25-0.30之间。2.尽管大规模举债确实能在一定程度促进区域经济的快速增长,不过我们并不能以此作为政府盲目举债的理论依据与借口。地方政府应该结合本地的经济发展状况、经济增长的内外条件来分析是否有举债的必要。对于一些经济增长缺乏外在诱因及内在动力的省份,较大规模的政府举债仍可看作拉动区域经济增长的一个可行选项。但是对于一些经济基础较好、内外条件俱佳的省市,并不需要借助政府举债,关键是要激发已有的增长潜力,从而实现区域经济的快速增长。3.站在国家的角度而言,我们不能仅以负债率的高低作为对各省市的政府举债规模是否合理及其风险大小判断的唯一尺度,控制债务的规模及增长速度需考虑区域经济的均衡发展,对国家总体债务规模的控制比给各省市制定统一的政府债务“红线”对于防范政府债务风险更有意义。

总之,文中计量检验结果及描述性统计说明在负责率高于30%左右以后,负债率的提高有助于经济增长,但我们并不能以此断言负债率越高就越好,因为一个国家或地区不受限制地通过举债来发展经济,会影响经济发展的可持续性。同时,由于我国较长时间序列的地方政府债务数据目前并不能得到,较高的负债率与区域经济增长之间的正向关系在长期是否也存在,以及在负债率超过某一数值时也会存在拐点?这都需要更多的数据来佐证,也有待进一步深入研究。

[1]Elmendorf D.W.and Mankiw G.N.Government Debt,in vol.1(ed.by J.B.Taylor,and M.Woodford)Handbook of Macroeconomics[M].Elsevier,1999,pp.1615-1669.

[2]Baldacci,E.and Kumar M.Fiscal Deficits,Public Debt and Sovereign Bond Yields[C].IMFWorking Paper,forthcoming(Washington:International Monetary Fund).2010.

[3]Dotsey M.Some unp leasant supply side arithmetic[J].Journal of Monetary Economics,1994,Vol.33,No.3:507-524.

[4]Cochrane J.H.Understanding policy in the great recession:some unpleasant fiscal arithmetic[J].European Economic Review,2011,Vol.55,No.1:2-30.

[5]Reinhart,C.M.and Rogoff K.S.Growth in a time of debt[J].American Economic Review 2010,Vol.100,No.2:573-578.

[6]Kumar,M.S.and Woo J.Public Debt and Growth[C].IMFWorking Papers,2010,10/174.

[7]Andrea Pescatori,Damiano Sandri and John Simon.Debt and Growth:Is There a Magic Threshold[C].IBMWorking Paper,2014. WP/14/34.

[8]Cecchetti S.and Mohanty M.and Zampolli F.Achieving Growth Amid Fiscal Imbalances:the Real Effects of Debt[C].in Achieving maximum long-run growth-A symposium,Federal Reserve Bank of Kansas City,2012.

[9]Caner,M.and Grennes T.and Koehler-Geib F.Finding the Tipping Point-When Sovereign Debt Turns Bad[C].World Bank Policy Research Working Paper No.5391,2010.

[10]Afonso A.and Jalles J.T.Growth and productivity:the role of government debt[J].International Review of Economics and Finance,2013,No.25:384-407.

[11]王维国,杨晓华.我国国债与经济增长关系的计量分析[J].中国管理科学,2006,(10):300-305.

[12]贾俊雪,郭庆旺.财政规则、经济增长与政府债务规模[J].世界经济,2011,(1):73-92.

[13]邓晓兰.公共债务、财政可持续性与经济增长[J].财贸研究,2013,(4):83-90.

[14]Robert J.Barro,Government spending in a simplemodel of endogenous growth[R].NBERWorking Paper 1988,2588.

[15]Sala-i-Martin X.and Doppelhofer G.and Miller R.Determinants of long-term growth:a bayesian averaging of classical estimates(bace)approach[J].American Economic Review,2004,Vol.94,No.4:813-835.

Study on Non linear Relationship Between Debt China of Local Government and Regional Economic Growth

ZHU Wen-wei1,2

(1.Hunan University of Science and Engineering,Yongzhou,Hunan 425100;

2.College of economics,Shenzhen University,Shenzhen,Guangdong 518060,China)

By using SYS-GMMmethod to test and measure,the results showed that there is a U-shaped relation between our local government debt and econom ic grow th.And the quantitative relationship shows that in the province of government which debt rate is higher promoting regional economy aremore obvious,but the long-term relationship between the two remains to be seen.To prevent the government's debt risk,we should focus on the control of the overall national debt scale,rather than to the various provinces and cities to develop a unified government debt“red line”.

local government debt;regional econom ic growth;U-shaped relationship;panel threshold model

F821.5

A

1004-4892(2014)12-0024-07

(责任编辑:风 云)

2014-05-20

湖南省科技厅软科学资助项目(2014ZK3026);湖南省情与决策咨询研究课题资助项目(2014ZZ069)

朱文蔚(1977-),男,湖南郴州人,湖南科技学院经济与管理系副教授,深圳大学经济学院博士生。