松辽盆地南部两井地区扶余油层油藏成藏机制及主控因素

2014-07-05王胜男付宪弟马世忠单佳梅

王胜男,付宪弟,赵 程,马世忠,单佳梅

(1.中国石油大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江 大庆 163001;2.中国石油大庆油田勘探开发研究院,黑龙江 大庆163712;3.中国石油大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江 大庆 163414;4.东北石油大学地球科学学院,黑龙江 大庆163318;5.中国石油大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江 大庆 163514)

两井地区位于长岭凹陷东北部的古鼻状构造上,青山口组源岩位于扶余油层的上部,属于典型的上生下储型油藏(图1)。截止目前两井地区已于扶余油层获得20口工业油流井,低产油气流井8口,且部分区块已投入开发,显示了良好的资源前景。但是,由于该区部分地区处于油源区(以1 750 m排烃门限为界确定的青一段源岩分布)内,部分位于油源区外,油源区内外成藏条件及差异制约了两井地区进一步的评价。尽管前人对于松辽盆地其它地区扶余油层油成藏的机制及研究很多[1-10],但是针对两井地区油运移成藏模式及研究的文献目前尚鲜见。因此,开展两井地区油层成藏机制及主控因素的研究,对于指导下一步的评价部署具有重要的意义。

1 两井地区断裂、砂体发育特征

1.1 油源断裂发育特征

应用该区三维地震解释的成果,对断裂系统进行了划分。断裂主要为近北西向展布,均为正断层,一般断距为10~50 m,最大为100 m,断层长度为3~5 km,断裂密度平均为0.61条/km2,最大可达到5条/km2,一般为1.0~3.0条/km2。两井地区发育有大量的T2断裂,但这些断裂并非均可作为油向下“倒灌”运移的输导通道,只有那些T2油源断裂才能成为青一段源岩生成油向下“倒灌”运移的输导通道。所谓T2油源断裂是指连接青一段源岩和下伏扶余油层,且在青一段源岩大量生排烃期活动的断裂[11]。通过对研究区试油井位附近断层的研究,发现断穿T2—T03及断穿T2—T3的断裂附近均有油气聚集,由此可以判定断穿T2—T03及断穿T2—T3的断裂均可作为油源断裂。该区油源断裂的类型不同于其它区油源[11],主要是因为该区主要发育扶余油层,上部姚家组等地层内油层不发育,储层差,即该区青一段生成并排出的油气只能向下“倒灌”运移至扶余油层聚集。

图1 两井地区地层综合柱状图及源岩区平面分布Fig.1 The synthetic histogram and mother rock plane distribution of Liangjing area

1.2 砂体发育特征

地层的精细划分与对比,是平面砂体展布研究的基础,直接影响到储层研究的精度。以高分辨率层序地层学理论为指导,应用“以区域骨架封闭剖面为控制全区的标准层控制下的洪泛面系列组合标志、沉积模式—同生断层模式指导、逐级优先逼近等综合对比”的河流相油层对比方法[12],建立研究区统一而精细的单砂体级等时地层格架。对区内5口取心井进行了单井相分析,进而建立岩电对应关系并建立测井相模式。通过对研究区120口开发密井网解剖,绘制研究区13个小层的沉积微相,主要发育水下分流河道、席状砂等微相。其中分流河道呈北东向展布,宽度200~500 m不等,席状砂分布在河道的两侧,具明显的河控特征。

2 运聚成藏机制

油源对比表明[13-14]:研究区扶余油层的油来自于上覆的青山口组源岩。结合两井地区扶余油层与长岭凹陷青一段源岩之间的空间位置关系,以及油运移动力和通道特征,可将其油运聚成藏分为以下2种机制。

2.1 油源区内扶余油层油运聚成藏机制

处于油源区内部的两井地区,扶余油层上部即为成熟的青一段源岩,油向下运移需要2个条件:超压、疏导通道。据王永春等研究[15],长岭凹陷青一段源岩超压值最大可达到14 MPa,主要分布在长岭凹陷中心的查10井处,次极值点分布在黑43井处,超压值可达10 MPa,由高值区向其四周青一段源岩超压值逐渐减小。长岭凹陷青一段源岩超压开始形成于青二、三段沉积时期,主要形成于在嫩四段沉积时期[15]。由于长岭凹陷青一段源岩之上的青二三、嫩江组(缺失嫩二段以上地层)均发育为泥岩,其生成的油难以向上覆地层中运移,相比之下青一段源岩之下扶余油层砂岩发育,其生成的油可以向下“倒灌”运移。由文献[16]中的方法可以计算得到长岭凹陷青一段源岩生成的油向扶余油层“倒灌”运移的最大为350 m,大于扶余油层的厚度。另外该区发育大量的T2油源断裂,因此,该区具备油向下“倒灌”运移的条件。油源区内油的运聚模式可以概括为:青一段源岩生成的油在超压下沿油源断裂向下“倒灌”运移至下覆扶余油层并在有利圈闭中聚集成藏(图2)。

2.2 油源区外扶余油层油运聚成藏机制

两井地区处于油源区外的部分,其扶余油层的上覆地层不是成熟的源岩,不具备排烃的能力。但就目前发现的工业油流井的分布来看,处于成熟烃源岩外的扶余油层仍然具工业油流井。说明源区外扶余油层的油是侧向运移来的,结合上述砂体展布规律的研究,提出源区外扶余油层成藏机制:油首先“倒灌”运移至扶余油层,再在浮力的作用下,沿被断裂沟通的砂体侧向运移至两井地区,并在断层—岩性圈闭中聚集成藏(图2)。

图2 两井地区源内外油运移方式模式Fig.2 The oil migration pattern of inside and outside source area in Liangjing area

3 油成藏主控因素

3.1 油源区内扶余油层油成藏主控因素

通过油源区内油藏解剖分析和油藏与油成藏条件之间空间位置关系研究,两井地区油源区内扶余油层油成藏主要受到以下2个因素的控制。

1)T2油源断裂控制着油运聚的部位

两井地区油源区内扶余油层工业油流井均分布在T2油源断裂附近。这说明T2油源断裂不仅为青一段源岩生成的油向下伏扶余油层“倒灌”运移提供了输导通道,而且为沿其向下“倒灌”运移进入扶余油层中的油在其附近聚集提供了遮挡条件,形成工业油流井分布其附近。

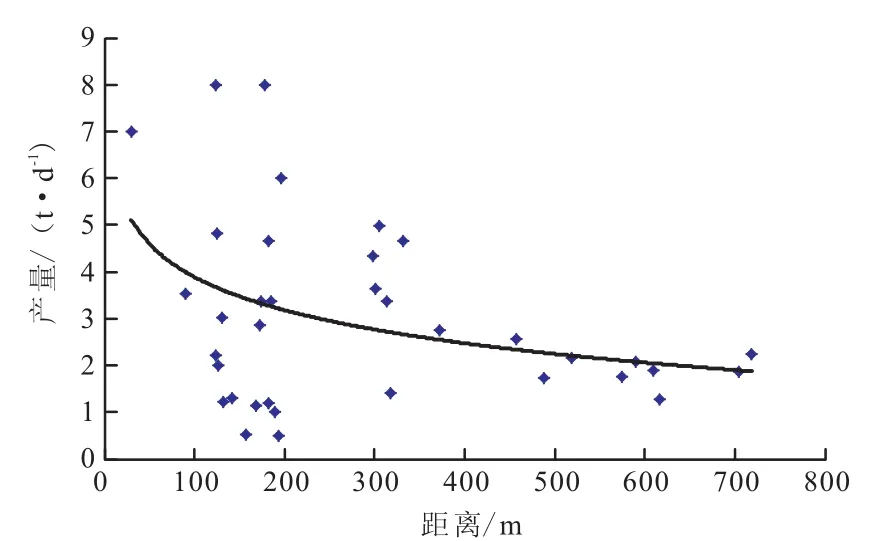

2)距油源断裂的距离控制产能大小

通过对两井地区已发现油气显示井的产能大小及其与油源断裂距离的统计来看(图3):距离油源断裂的距离越近,油的产能越高;距离油源断裂越远,油的产能越低。因为在砂体相同的情况下,距离油源断裂越近,由上覆青一段“倒灌”下来的油在附近砂体中聚集的越多;而距离油源断裂越远,由上覆青一段“倒灌”下来的油在浮力作用下,向高部位砂体运移,油源断裂附近富集的就越少。

图3 油产能与油源断裂距离统计交汇Fig.3 Intersection chart of deliverability and oil source fault distance

3.2 油源区外扶余油层油成藏主控因素

通过油源区外油藏解剖分析和油藏与油成藏条件之间空间位置关系研究,两井地区油源区外扶余油层油成藏主要受到以下2个因素的控制。

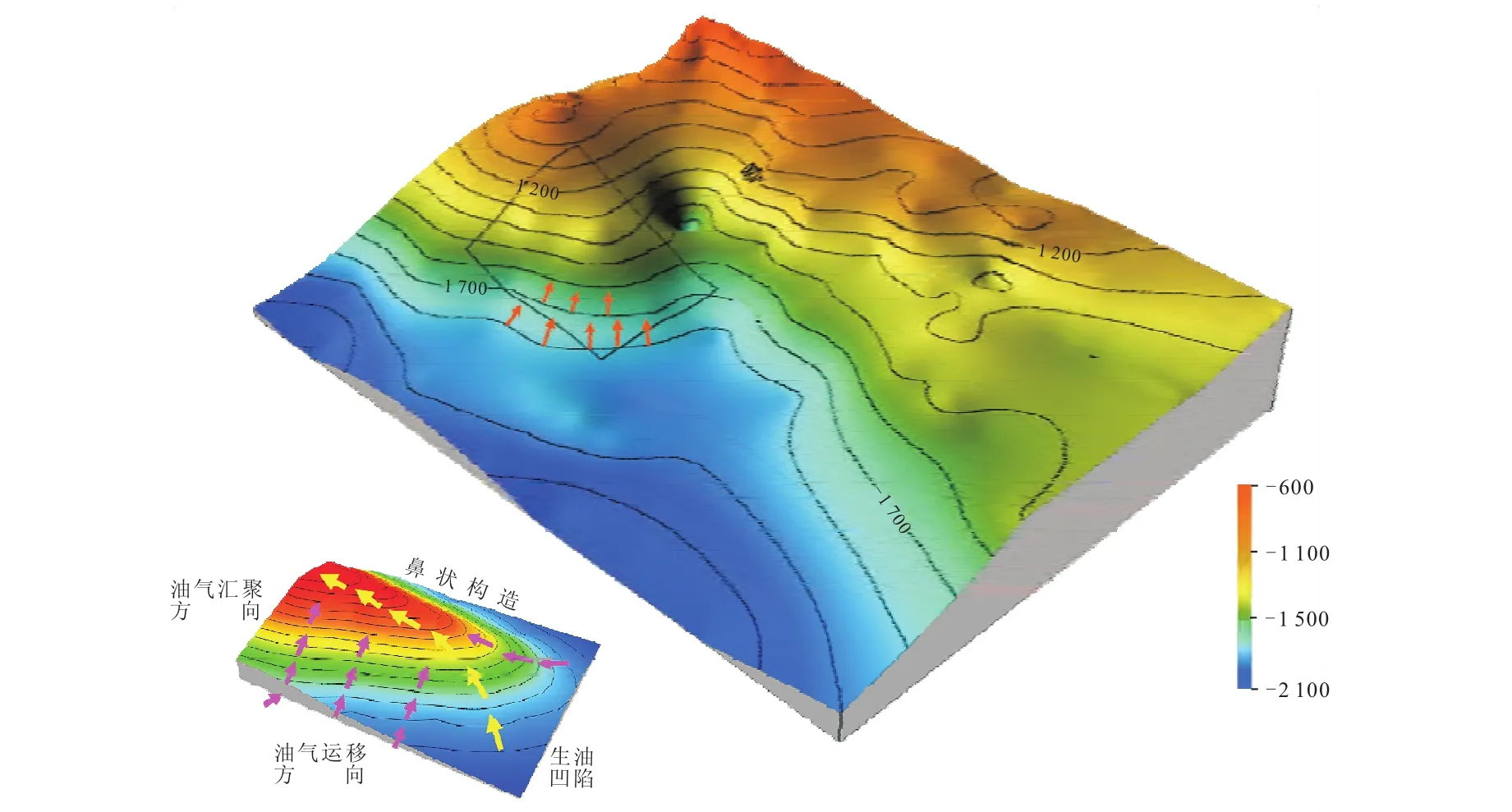

1)位于古鼻状构造轴部及两翼运移路径上或附近的圈闭才能形成油藏

两井地区油气主要富集在古鼻状构造的轴部及两翼。这是由于古鼻状构造在油气运移期为低势区,为油气运移的指向区。鼻状构造轴部为油汇集区,而两翼为油运移的必经之路(图4)。

2)断裂展布方向控制着油气的富集

图4 两井地区古构造运移场及鼻状构造模拟运移场示意图Fig.4 Sketch of palaeostructural migration fields and nose structural simulated migration fields in Liangjing area

通过对两井地区断裂展布方向及试油产能的统计(图5)。两井地区油源区外呈北西—南东向展布的断裂附近油的产能最高,而水的产量最低,越远离断裂,油的产能越低,水的产能越高。这是因为,两井地区砂体主要呈北东—南西向展布,这与油气运移方向相同。油气沿北东—南西向展布的砂体向鼻状构造轴部运移时,当遇到南西—北东向展布的断裂时更容易与断层形成断层—岩性圈闭聚集油。而呈北东—南西向展布的断裂与油气的运移方向相同,当油气沿砂体运移时,不易形成断层—岩性圈闭,油不能聚集成藏。

图5 两井地区不同展布方向断裂附近井产能情况统计Fig.5 Deliverability statistics of wells near faults in different distribution directions of Liangjing area

4 结论与建议

在对两井地区断裂、砂体剖析清晰的基础上,通过油藏解剖和油成藏条件空间配置关系,对两井地区扶余油层油运聚成藏机制和主控因素进行了研究,得出了如下认识:

1)两井地区断层主要呈南东—北西向展布,断穿T2—T03及断穿T2—T3的断裂均可以作为该区扶余油层的油源断裂,砂体主要是分流河道、溢岸砂,其主要呈北东—南西向展布。

2)油源区内扶余油层油运聚成藏模式为∶长岭凹陷青一段源岩生成的油在超压作用下通过T2油源断裂向下“倒灌”运移进入扶余油层成藏。主要受控于:青一段源岩生成的油向下“倒灌”运移区控制着油藏形成与分布区域;距油源断裂的距离控制产能大小。油源区外扶余油层油运聚成藏模式为:长岭凹陷青一段源岩生成的油首先向下“倒灌”运移进入扶余油层后,再在浮力作用下,沿被断裂沟通的扶余油层河道砂体侧向运移至两井地区,再在断裂和河道砂体交叉配合形成的断块、断层遮挡和断层—岩性圈闭中聚集成藏。油成藏主要受控于:位于古鼻状构造轴部及两翼运移路径上或附近的圈闭才能形成油藏;断裂展布方向控制着油气的富集。

3)两井地区油源区内T2油源断裂附近和油源区外古鼻状构造两翼运移路径附近北西向断裂、砂体均发育区应为油勘探的有利目标。

[1]邹才能,李明,赵文智,等.松辽南部构造—岩性油气藏识别技术及应用[J].石油学报,2004,25(3):32-36.

[2]王永春,黄志龙,刘宝柱.松辽盆地南部油气系统特征[J].石油勘探与开发,2001,28(6):16-19.

[3]杨喜贵,付广.松辽盆地北部扶杨油层油气成藏与分布的主控因素[J].特种油气藏,2002,9(2):8-11.

[4]宋立忠,李本才,王芳.松辽盆地南部扶余油层低渗透油藏形成机制[J].岩性油气藏,2007,19(2):57-61.

[5]黄志龙,高岗.松辽盆地南部海坨子地区油气成藏研究[J].石油大学学报(自然科学版),2003,45(1):4-7.

[6]杨光,苗红波,郭巍,等.松辽盆地南部黑帝庙地区油气成藏模式[J].吉林大学学报(地球科学版),2007,52(4):734-738.

[7]李群.松辽盆地长岭凹陷隐蔽油气藏勘探研究[J].地球科学,2002,46(6):770-774.

[8]魏子超,孙兆旭,魏兆言.松辽盆地扶余油层南部人工裂缝高度主控因素分析[J].特种油气藏,2010,17(3):116-119.

[9]牛嘉玉,张映红,袁选俊,等.中国东部中、新生代火成岩石油地质研究、油气勘探前景及面临问题[J].特种油气藏,2003,10(1):7-12.

[10]杨会东,王书平,马玉天,等.高精度层序地层技术在松辽盆地南部隐蔽油藏勘探中的应用[J].石油学报,2005,26(3):40-43.

[11]付广,王有功,袁大伟.三肇凹陷扶杨油层源断裂的再认识及其对成藏的控制作用[J].石油学报,2010,31(5):762-766.

[12]刘宗堡,马世忠,孙雨,等.三肇凹陷葡萄花油层高分辨率层序地层划分及沉积特征研究[J].沉积学报,2008,26(3):399-406.

[13]李泰明.松辽盆地南部原油的地化对比[J].大庆石油学院学报,1987,11(2):1-8.

[14]王雅春,赵金涛,王美艳.松辽盆地宋站南地区扶杨油层运聚成藏机制及主控因素[J].沉积学报,2009,27(4):752-759.

[15]王永春.松辽盆地南部岩性油藏的形成和分布[M].北京:石油工业出版社,2001:20-56.

[16]付广,王有功.三肇凹陷青山口组源岩生成油向下“倒灌”运移层位及其研究意义[J].沉积学报,2008,26(2):355-360.