季风研究文献计量分析报告

2014-07-02董吉宝李红兵陈怡平汶玲娟

董吉宝,李红兵,陈怡平,汶玲娟,白 洁,张 义

(中国科学院地球环境研究所 黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安 710075)

季风研究文献计量分析报告

董吉宝,李红兵,陈怡平,汶玲娟,白 洁,张 义

(中国科学院地球环境研究所 黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安 710075)

季风气候是地球气候系统中重要组成部分之一,其活动范围很广,影响着包括了人口密集的亚洲、澳大利亚、非洲和南北美洲。季风气候已成为气候学和地学等领域的研究热点,它也关系到经济、社会和生态环境的可持续发展,受到了广泛关注。本文以国际著名的ISI Web of ScienceTM核心合集数据库为数据源,搜集了1950—2013年间报道的关于季风研究文献,通过文献计量学方法,对其研究现状与进展情况进行情报分析,包括年代、国家、研究机构、资助来源、学科、期刊、作者、高引用文献分布等,在此基础上分析了我国的研究现状及存在问题。

季风气候;计量分析;Web of Science;Thomson Data Analyzer

Web of Science是美国Thomson Scientif c(汤姆森科技信息集团)基于Web开发的产品,是大型综合性、多学科、核心期刊引文索引数据库,以ISI Web of Knowledge作为信息检索平台。通过这个平台用户可以检索自然科学、工程技术、社会科学、艺术与人文学科等诸多领域内8000多种世界范围内最有影响力的、经过同行专家评审的高质量学术期刊文献信息。Web of Science强大的数据库和所独有的引文检索机制和能力,为文献情报分析提供了有利条件,并得到广泛应用(肖仙桃和孙成权,2003;周静怡和孙坦,2005;陶蕾,2011)。

季风气候是地球气候系统中重要组成部分之一,其活动范围很广,它影响着地球上1/4的面积和约50%人口的生产生活。人口密集的亚洲(如印度和中国)、澳大利亚、非洲、南北美洲都是季风活动明显的地区,尤以印度(印度季风)和中国(东亚季风)最为显著。季风气候已成为气候学和地学等领域的研究热点,它关系到经济、社会和生态环境的可持续发展,受到广泛关注。因此,对季风气候的研究具有重要的理论意义和现实意义。

本研究以ISI Web of ScienceTM核心合集数据库为数据源,以“*monsoon*”为主题作为检索式,星号为任意字符,检索时间范围为1950—2013年,开展关于季风研究的文献情报信息分析。通过分析发表文献的年代、国家、研究机构、资助来源、学科、期刊、作者、高引用文献的分布等,研究国际上关于季风研究的现状和进展,探讨其未来可能的发展趋势,在此基础上分析了我国的研究现状及存在问题,为科研人员开展季风研究提供一定参考。本研究共计从Web of ScienceTM核心合集数据库中检索出21689条文献记录,利用Thomson Data Analyzer(TDA)软件对所有原始数据进行清理和分析。下面的分析与讨论均基于清理后的数据。

1 文献的年代分布

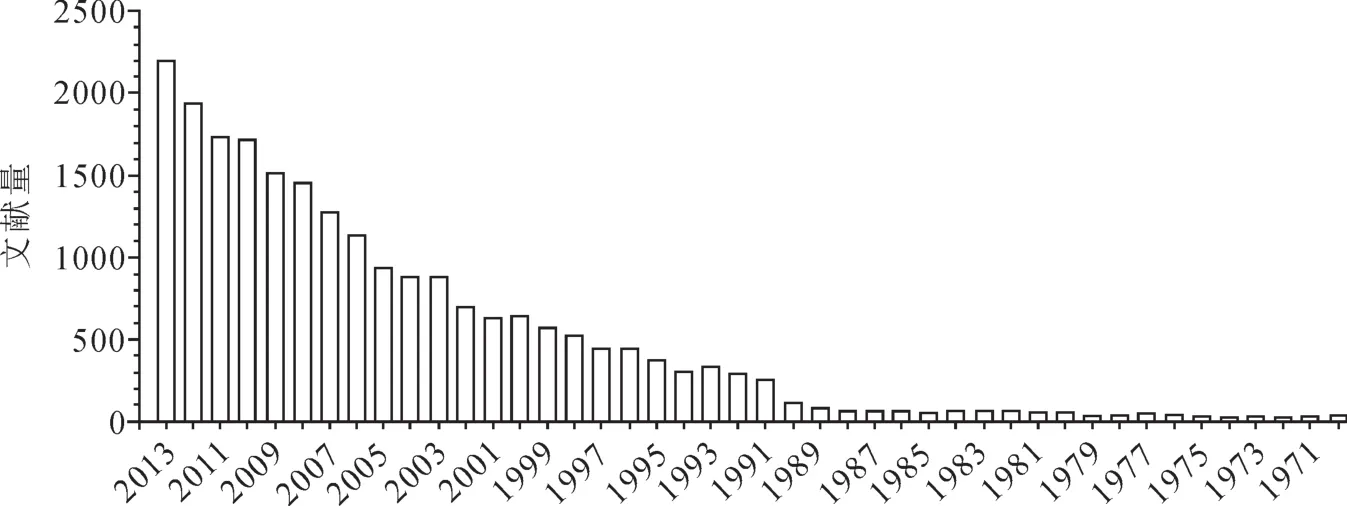

虽然Web of Science数据库信息收录的最早年代为1900年,但检索结果显示,1900—1950年间的文献量非常少,因此,本文以1950—2013年为检索时间范围。图1显示了1970—2013年的文献分布情况,总体上,年发表文献量在最近20多年不断增加。值得注意的是,1991年以前每年发表文献的总量较少,不足百篇。自1991年,关于季风的文献突然增加,年发表文献量超过两百多篇,至2006年,超过千篇。这很可能与全球气候变化引起了国际社会和科研人员广泛关注有关。例如,1986年国际科学联合会理事会第21届大会上成立了国际地圈生物圈计划(IGBP),旨在致力于研究快速变化时期的地球体系,为在快速环境变化下人类社会的可持续发展道路提供重要的科学建议和指导。1988年世界气象组织、联合国环境署合作成立了政府间气候变化专门委员会(IPCC),专责研究由人类活动所造成的气候变迁。值得注意的是,这一转变时间点与控制中国古环境变化的东亚古季风理论的提出吻合 (An et al,1990,1991a,1991b)。与此同时,作为IGBP核心项目之一的过去全球变化研究计划(PAGES)于1991年成立。这些都表明,自上世纪90年代,全球气候变化已引起了国际社会和广大科研工作者的普遍关注,古气候变化研究也获得高度重视,大量的研究成果不断地报道出来。

图1 1970—2013年季风研究文献数量分布Fig.1 Annual literature quantity from 1970 —2013 on monsoon studies

2 文献的国别(地区)分布

关于季风研究的文献涉及了上百个国家和地区,这也体现了季风研究的重要性。为研究不同国家在季风研究方面的贡献,我们分析了第一作者的国家分布情况(图2)。结果表明,印度、美国和中国的文献数量远多于其他国家,其次为日本、澳大利亚、德国、法国、英国等。印度、美国和中国文献数量高达63.3%(12463篇)。不同国家季风研究文献数量,基本体现了不同区域季风现象显著性的差异,例如印度、中国是全球典型的季风区,其文献数量位居第一和第三,分别有4502篇和3872篇。美洲地区虽仅有小范围季风现象或没有明显的季风现象,但美国季风研究文献数量却高达4000多篇,同样的,德国、英国、法国等国也开展了大量关于季风的研究,而相对落后的非洲地区对季风的研究则相对较少。这充分反映了国家的经济基础和科技水平是开展科学研究的重要基础,深刻影响和制约其发展。我国季风研究文献数量虽然位居前三,但相对我国受季风影响的程度和范围而言,以及与印度、美国相比,在数量上,我国季风研究还显偏少。

图2 研究文献的主要国别(地区)分布Fig.2 Literature quantity distribution in main countries (regions)

为更深入分析探讨各国对季风研究的贡献及其研究水平,我们分析了前50篇高引用率文献的国家分布情况(表1)。结果显示,前50篇高引用率文献近60%(29篇)主要由美国科研人员完成,反映了美国在这一领域具有较高的研究水平,处于领先地位。除此之外,德国有6篇,中国仅有5篇,印度则仅2篇。由此可见,我国和印度虽然文献总量上居前列,但高质量、高影响力的文献显著偏少。此外,我们对国际著名高影响因子期刊《Nature》和《Science》上的相关文献做国别统计分析,结果显示(表2),两期刊中的相关文献总数分别为74篇和70篇。第一作者国别为美国的数量最多,分别为25篇和45篇;德国、英国、法国次之,中国和印度的数量则远少于美国。因此可以说,在数量上,我国是一个季风研究大国;但从质量上讲,我国仍是一个弱国。

3 文献的主要机构分布

表3为研究文献数量居前10位的机构名称,其中,印度、美国、中国的研究机构占主导。在所有的研究机构中,关于现代季风研究的机构占多数。在前10位的研究机构中,我国的数量偏少,仅有2个,美国则有4个,印度有3个。文献数量上,中国科学院的文献数量居首位,反映了其在国际季风研究领域中的贡献,以及在我国季风研究中的重要地位和领头作用。需要指出的是,在中国科学院的各研究所中,中科院大气物理研究所的文献数量最多,中科院地球环境研究所位居第二,充分体现了两个研究单位在我国季风研究领域的突出贡献。其中,前者主要开展现代气候方面的研究;后者在古环境研究中成果显著,是国际上著名的古环境研究机构之一,同时,该所研究团队首次提出东亚古季风理论,也说明其在古季风研究中的重要作用和贡献。上述季风研究机构的分析结果可为寻找季风合作研究的团队提供有益参考。

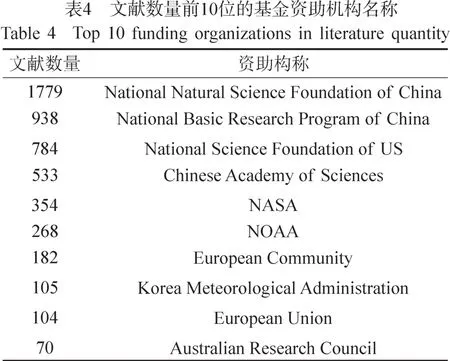

4 文献的基金资助来源分析

通过文献资助来源的分析发现,标注中国国家自然科学基金资助的文献数量位居第一,其数量远多于其他来源资助。其他基金资助的排序则依次为:中国国家基础研究计划(973项目)、美国国家自然科学基金、中国科学院、NASA、NOAA等等(表4)。需要强调的是,仅33%的文献资料标注了基金资助信息。因此,现有基金资助信息可能尚不能全面反映不同来源基金的资助力度。标注基金资助信息的文献数量偏少可能是因为不同国家对不同基金的考核体制不同所致,或可能是不同期刊对标注基金资助要求不同所致,或由于研究人员的个人因素等。因此,在开展情报分析前,需注意不同类别信息的覆盖度(TDA中的coverage),即有多少文献包含所需信息。总的来说,标注基金来源的文献中,我国的资助机构数量多居前列,这也与我国基金项目考核体制的实际情况相吻合,即要求明确标注资助信息。同时,不难看出,中国自然科学基金和科技部及中国科学院对我国季风研究给予了大量支持。

5 文献的学科分布

文献的学科分布数据显示,共计近百个学科涉及到季风气候方面的研究,这再次说明了季风气候研究的重要性和必要性。其中,Meteorology & Atmospheric Sciences类文献最多,共8273篇,其次是Geology类文献,共5459篇,其他学科依次为Environmental Sciences & Ecology、Oceanography、Physical Geography、Science & Technology、Water Resources、Geochemistry & Geophysics、Paleontology、Engineering等等(表5)。由此可见,季风气候研究已得到广泛的关注,但多数研究针对于现代季风气候(Meteorology & Atmospheric Sciences),其文献数量也居首位,而在地质学方面的文献仅为Meteorology & Atmospheric Sciences类文献的65%。这可能是与不同学科研究人员数量有关,也可能由于对古气候研究的重视程度不够,或是获取可靠的地质记录和可信的古气候代用指标的难度大、周期长,大大增加了开展古季风、古气候研究的难度。不论是何因素,未来应重视并不断加强古气候、古环境变化的研究,充分发挥古气候、古环境变化研究这面镜子的作用。

6 文献的期刊分布

关于季风研究的文献分布在近2000个期刊中,文献数量居前20位的期刊见表6,其中现代气候研究方面的期刊占多数。我国仅《科学通报》和《中国科学》位列其中,分别为第11位和第20位。由此可见,我国的高质量期刊数量严重偏少,是一个科技期刊弱国(陈怡平等,2010)。与文献学科分布所得出的认识基本一致,期刊种类的分布特征也反映了对现代季风的研究多于对古季风的研究。

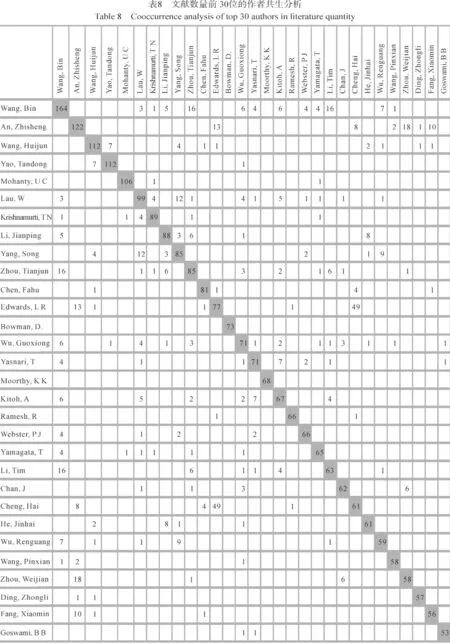

7 文献的作者分布

表 7显示了研究文献的作者分布情况,其中的文献量表示作者姓名在文献作者中出现的次数,可间接地反映该作者在相关领域的活跃性和相对贡献。结果显示,在文献数量前30位作者中,我国学者约为1/2。表明我国学者在季风研究领域相对活跃,并做出了巨大贡献。 在文献数量上,夏威夷大学王斌教授的文章数量最多;中科院地球环境研究所安芷生院士居第二位,其在古季风研究领域居第一位。同时,我们对30位研究者做共存分析,以进一步探讨不同研究者间的关系,详细结果见表8,其中涂灰色数字为各研究者的文章数量,其他数字为两研究者作为共同作者发表文献的数量。共存分析即分析不同研究者作为共同作者发表文献的情况,可间接地反映不同研究者间的合作关系。例如,Cheng Hai与Edwards L R 为共同作者的文献数量达49篇,Wang Bin与Zhou Tianjun 及 Li Tim为共同作者的文献数量均为16篇,反映了他们共同开展了大量研究,关系十分密切。

8 被引次数TOP 15研究文献

表9为引用次数居TOP 15的研究文献。关于现代季风研究的文献有11篇,第一作者均为国外学者;关于古季风研究的文献为4篇,分别居第4、6、8和第13位,其中,两篇是我国学者作为第一作者完成的。可见,我国非常缺少现代季风研究方面的高质量文献;与现代季风研究相比,在国际古季风研究领域中,我国学者则做出了突出贡献。因此,未来加强古季风的研究,将有望在古气候、古环境研究中再创佳绩。此外,通过被引次数的分析,还将有助于研究人员快速获取相关领域的高质量研究文献,有助于了解其发展现状,把握前沿科学问题,更高效地融入到相关学科的科学研究中;也将对科研工作者选择合作对象提供有益参考。例如,在TOP 15高引文献中,Webster P J有三篇为第一作者,可见其在相关领域的重要影响和贡献。

9 小结

本文基于Web of Science数据库,开展了季风研究文献的情报分析,主要获得以下认识:

Web of Science数据库的信息量大,数据可靠,适于开展情报分析研究。基于Web of Science数据库和TDA的数据处理功能,可提取可靠的文献情报信息,能较全面地反映实际情况,为研究机构/人员获取重要文献信息、选择合作对象提供有益参考。

自上个世纪90年代以来,全球变暖、全球气候及环境变化已引起了国际社会和科研人员的普遍关注。对季风气候开展了大量研究,并取得了丰硕的成果。美国在季风研究领域中处于领先地位,发表了大量高质量研究成果。我国虽然在文献数量上位居前列,但在高质量文献及高质量期刊的数量上还处于相对落后水平,在科技文献和科技期刊的数量及质量上均是弱国。

在研究机构中,我国的中国科学院对季风研究领域中做出重要贡献。中国自然科学基金和科技部及中国科学院则对季风研究给予了大量资助。在学科上,目前的研究多关注现代季风气候的研究,对古季风气候研究有待进一步加强,以充分发挥地质记录将古论今的作用。

陈怡平, 慕小倩, 张行勇. 2010. 中国植物科学类期刊实现国际化路径探讨[J]. 中国科技期刊研究, 21(6): 741–745. [Chen Y P, Mu X Q, Zhang X G. 2010. Internationalization for Chinese Journal of Plant Science [J]. Chinese Journal of Scientif c and Technical Periodicals, 21(6): 741–745.]

陶 蕾. 2011. 基于SCI的国外“数字图书馆”研究文献计量分析 [J]. 现代情报, 31(6): 107–112, 117. [Tao Lei. 2011. A quantitative analysis of Digital Library research articles based on SCI [J]. Journal of Modern Information, 31(6): 107–112, 117.]

肖仙桃,孙成权. 2003. 国际青藏高原研究文献计量分析报告 [J]. 地球科学进展, 18(4): 643 – 652. [Xiao X T, Sun C Q. 2003. Bibliometric analysis of articles on Tibet Plateau [J]. Advances in Earth Science, 18(4): 643 – 652.]

周静怡, 孙 坦. 2005. 基于Web of Science的数字图书馆研究论文定量分析[J]. 情报科学, 23(10): 1521–1525. [Zhou J Y, Sun T. 2005. A quantitative analysis of Digital Library research article based on the Web of Science [J]. Information Science, 23(10): 1521–1525.]

An Z S, Liu T S, Lu Y C. et al. 1990. The long-term paleomonsoon variation recorded by the loess-paleosol sequence in central China [J]. Quaternary International, 718: 91 – 95.

An Z S, Wu X H, Wang P X, et al. 1991a. Paleomonsoons of China over the past 130,000 years — Paleomonsoons records [J]. Science in China (Series B), 34(8): 1007–1015.

An Z S, Wu X H, Wang P X, et al. 1991b. Paleomonsoons of China over the past 130,000 years — Paleomonsoons variation [J]. Science in China (Series B), 34(8): 1016–1024.

Bibliometric analysis of publications on Monsoon studies

DONG Ji-bao, LI Hong-bing, CHEN Yi-ping, WEN Ling-juan, BAI jie, ZHANG Yi

(State Key Laboratory of Loess and Quaternary Geology, Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710075, China)

Monsoon climate is one of the important parts of the earth climate system. Its inf uence area is extraordinary wide, including dense-populated Asia, Australia, Africa, North and South America. It has become a research focus in Climatology, Geosciences, etc. It is also tightly related to the sustainable development of economy, society, and eco-environment, and has gained comprehensive public concerns. In this study, the data base of ISI Web of ScienceTMis chosen as the data source and the literature records related the monsoon studies are collected from 1950 to 2013. We conduct bibliometric analysis to study the development and situation of monsoon studies, which includes the annual variations of literature quantities, and quantities in different countries, organizations, funding sources, subject categories, journals, authors and high citation literatures etc. Finally, we discussed the research status and existing problems on the monsoon studies in China.

Monsoon climate; bibliometric analysis; Web of Science; Thomson Data Analyzer

P467;P532

:A

:1674-9901(2014)03-0227-08

10.7515/JEE201403007

2014-04-28

中科院国家科学图书馆科研一线知识服务能力建设项目(Y200291009 )

李红兵,E-mail: lihb@ieecas.cn