中学物理教学中理想化方法研究

2014-06-28张锦科韩俊刚张根英

张锦科 韩俊刚 张根英

(张家川县第二中学 甘肃 天水 741506)(张家川县阿阳中学 甘肃 天水 741500)(张家川县张川镇中学 甘肃 天水 741500)

物理学的研究对象包罗万象,大到宇宙天体,小到基本粒子,无奇不有,无所不在.面对复杂的事物,要通过研究揭示其运动规律,科学家创建了许多科学方法,其中理想化方法是最基本也是极为重要的一种科学方法.可以说,没有理想化方法也就不可能有今天的物理学体系,因此,理想化方法的掌握对于学习物理者是非常重要的.那么,如何通过有效教学,才能使学生逐步接受和掌握这种方法,才能使学生站在较高的角度看待和应用理想化方法?

本文结合课题研究过程中的一些做法,谈一谈在教学实践中的一些总结和感悟,供各位同仁参考.

1 充分显化稀释 在物理概念建立过程中引导学生领悟理想化方法

理想化方法,就是借助于抽象概括虚构出一些与问题相关的方面同现实物体相合,但又不是现实物体的其他各种复杂性的理想物体,并以它们来近似代替现实物体进行研究的科学方法.说白了,理想化方法就是一种简单化、粗糙化和近似化的方法.用理想化的模型代替实际事物,虽然失去了真实,但它却更反映了事物的本质,它使我们近似地在理想化条件下较为方便地研究客观世界,获得物理规律.

中学物理中,无论是作为研究对象的物体、物体所处的外部条件、物体运动的过程,还是定量描述或理想实验,都是以某种理想化的形态出现(表1).理想化方法是物理学研究中最普遍、最重要的科学方法.

概念教学中如何开展科学方法教育呢?我们在教学实践中总结得出,一是要充分显化物理科学方法,使学生在有意识的状态下进行学习;二是要多举通俗化的事例,稀释和降低理解难度.当概念教学中出现理想化方法时,教师要明确告诉学生,它是哪一种理想化模型,这种理想化模型,保留了哪些属性,忽略了哪些属性,在什么条件下可以看成理想化模型.同时可以进一步告诉学生,物理学研究的自然世界极其复杂,但对于特定问题,影响事物的诸多特性中,有的属于本质特性,有的属于非本质特性,有的属于主要因素,有的属于次要或偶然因素,为了方便研究,我们忽略或舍弃一些非本质特性或次要因素,用简化的模型近似代替真实的客观事物.科学是否允许有这样的“漏洞”?实际上,在许多情况下,通过理想化处理而获得的结果,可以很好地近似代替实际事物,而不会出现多大偏差,这是经过人们实践检验了的.

表1 中学物理理想化方法列举

这种显性传授理想化方法的过程,使学生处于有意识的学习状态中,必能引起学生的注意和重视.相反,理想化方法的教育若含而不露、点而不透,势必造成学生学习中的困难.

例如“自由落体运动概念”,它是一种理想化的模型.当一个物体由静止开始下落,影响物体运动的力有地球引力和空气阻力,而且地球引力随着物体的高度变小而增大,空气阻力随下落速度的增大也增大,它们都不是恒力,物体运动的相关因素十分复杂,我们很难对它进行研究.但短距离的下落引力变化很小,我们可以忽略不计;同理,空气阻力相对物体重力也很小,我们也可以忽略不计.这样,物体由静止下落的运动就理想化为“自由落体运动”了.教师还有必要让学生明确它的实际意义:实践证明,理想化了的“自由落体运动”非常接近实际当中的落体运动.

理想化方法是科学抽象的结果,它本质上也属于抽象的概念.不仅本身抽象,而且体系庞大,每一种方法不尽相同,因此每一种新的科学方法伴随着物理概念的出现,都会对学生造成认知挑战.为了帮助学生形象化、具体化地理解理想化方法,教师可以举一些通俗化、生活化的事例,这些事例或许不是很“科学”,但它确实能起到稀释、化解难度的作用.例如,我们吃完一个馒头后,不可避免漏掉几粒馒头粒,我们肯定不会纠缠几粒馒头粒而说没吃全一个馒头;我们向缸内倒进一桶水,不可避免的有几滴水滴溅到了外面,还有一些水沾在桶壁上,我们也不会计较这些而说向缸内没有倒够一桶水.又如,在建立数值关系时,99可以近似等于100,甚或在要求不太高的情况下,95也可以近似等于100.研究问题时,忽略或不计像馒头粒这些“细枝末节”,这种方法就是理想化方法.

2 坚持启发探究 在物理规律发现过程中帮助学生探寻理想化方法

物理规律都是反映在理想化状态下,物理过程中各物理量之间的变化规律.正因为是理想状态下得出的结论,因此物理规律必然是有成立条件或适用范围的.实际当中,一些学生在学习中往往只关注物理规律的最终结果,忽视规律的建立过程,反映在他们解决问题时,表现为似是而非、乱套公式的现象.这就是人们常说的“知其然不知其所以然”.

宋朝诗人陆游在《冬夜读书示子聿》中有两句绝世名言:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”.大意是,学问只是从书本上获得终究感到肤浅,必须身体力行,亲自实践,才能显出真知.学生学习的过程何尝不是如此.学生只有亲自参与探究物理规律的发现过程和建立过程,才能深刻领会物理规律的“来龙去脉”,才能清楚物理规律成立的理想化条件.教学中,我们应该清楚学生才是学习的主体,我们只需搭好“脚手架”,启发助推学生完成探究任务,促成知识生成,学生的学习才能富有成效.

例如,在“机械能守恒定律”的教学中,我们设计了3个递进方案让学生进行探究,如表2所示.

表2 3个探究方案

上述3个探究环节,层层递进,在教师的启发引导下,学生主动探究,有效地促进了知识的自主构建,突出了机械能守恒定律的适用条件,目的就是要学生明确机械能守恒定律的适用条件(只有重力做功)是在理想状态下得出的,不具有实用性.实际当中的一些运动过程,如自由落体运动、各种抛体运动等,空气阻力参与了做功,严格讲机械能不守恒,但事实上在这些运动过程中阻力做功相对很小,因此可以不计,也就是说,这些运动过程通常可以建立为机械能守恒的理想化模型.如果阻力做功影响较大,就不能错误地也建立为机械能守恒的理想化模型.

3 倡导体验参与 在物理实验设计过程中指导学生明确理想化方法

物理实验是物理学的基础.脱离了实验的物理教学将演化为空洞说教,那将不是真正意义上的物理学习活动.常规地演示实验或应试式地讲实验,学生并没有理解实验中包含的原理、步骤、注意事项以及科学方法,教师重复了一遍又一遍,学生最终还是遗忘了,教学总是达不到令人满意的效果.常言道“眼里过千遍,不如手里过一遍”,这是我们倡导学生尽可能参与实验、动手操作的理论依据.因此物理实验教学中,教师要积极创造条件,提供机会,尽可能全面地让学生参与到实验的设计、操作、数据采集和分析处理过程中,通过直观观察和操作,发现实验中操作的要领细节,体会实验中隐含的科学方法.

实验中蕴藏的理想化方法,由于其隐蔽性可能不易被学生发现,教师应予以适时指导,并且要求学生重新体会考量实验中包含的物理科学方法,直到完全明确.学生只有亲历实验过程,才能对知识、技能,尤其是我们这里讨论的物理科学方法理解透彻,印象深刻.

4 鼓励实战演练 在实际问题解决过程中促进学生活用理想化方法

理想化方法如果仅仅停留在对其名称、涵义等领悟和体会阶段,那么这种方法就还没有纳入学生的知能结构中.这种低层次的认知水平不具备解决问题的能力,要达到应用理想化方法解决问题的水平,就需要学生做适当反复的训练.也就是说只有通过习题训练,学生才有可能达到掌握应用理想化方法的层次.解决物理问题的过程,最难的就是将习题隐含的物理模型还原出来,还原物理模型的过程,就是将复杂物理问题理想化的过程,这一过程能不能实现,直接决定着问题能否被解决.这一关键环节,如果在平时未能重视训练从而欠缺、断链,必然导致学生学习物理时味同嚼蜡、囫囵吞枣、一知半解,通过必要训练,逐步熟悉物体模型还原的一般过程和方法,使关键点暴露并且得到强化,从而促进学生对理想化方法的灵活应用.

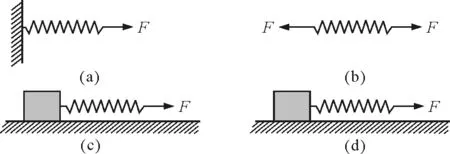

【例1】如图1所示,4个完全相同的轻质弹簧都处在水平位置,它们的右端受到大小皆为F的拉力作用,而左端的情况各不相同.

图1(a)中弹簧的左端固定在墙上,图1(b)中弹簧的左端受大小也为F的拉力作用,(c)中弹簧的左端拴一小物块,物体在光滑的桌面上滑动,(d)中弹簧的左端拴一小物块,物体在粗糙的桌面滑动.以x1,x2,x3,x4依次表示4个弹簧的伸长量,则有

A.x2>x1B.x4>x3

C.x1>x3D.x2=x4

图1

分析:本题的关键是对“轻质弹簧”的理解.轻质弹簧是一种理想化模型,即不计质量,因此图1(c)、(d)中弹簧左端对弹簧的力也为F,故4种情况下,弹簧伸长量均相同,选项D正确.学生如果不能挖掘出题中隐含的理想化条件,必然陷入复杂并且错误的思路中去.

【例2】如图2所示,水平地面上静止放置着物块B和C,相距l=1.0 m.物块A以速度v0=10 m/s沿水平方向与B正碰.碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生碰撞.已知A和B的质量均为m,物块与地面的动摩擦因数μ=0.45,试计算与C碰撞前瞬间A,B的速度.(设碰撞时间很短,g取10 m/s2)

图2

分析:设A,B碰后速度为v1,由于碰撞时间很短,A,B相碰的过程动量守恒得

mv0=2mv1

(1)

在A,B向C运动时,设与C碰撞前速度为v2,在此过程中由动能定理,有

(2)

联立式(1)、(2)解得A,B与C碰撞前的速度为

代入数据得

v2=4 m/s

动量守恒定律和其他规律一样是将实际问题抽象为理想化模型建立起来的.只要影响问题的因素是次要的、非本质的,就要合理地做出近似.本题中因为碰撞时间极短,内力远大于外力,因此外力的影响可忽略不计,故认为动量守恒.学生如果不明确这一点,就不能建立成理想化的碰撞模型,问题就得不到解决.

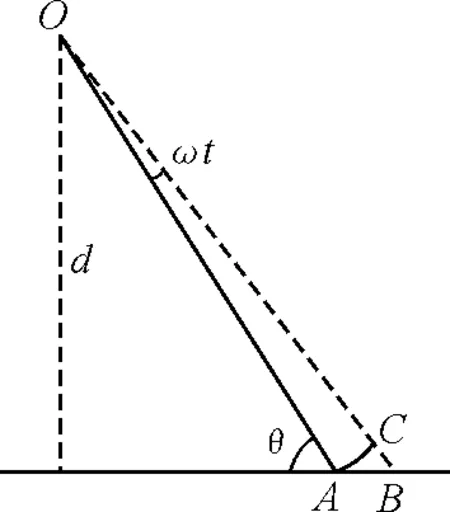

【例3】距河岸(看成直线)d=500 m处有一艘静止的船,船上探照灯以转速n=1 r·min-1转动.当光束与岸边成θ=60°角时,光束沿岸边移动的速率为

A.52.3 m·s-1

B.69.8 m·s-1

C.3.14×103m·s-1

D.4.18×103m·s-1

故

代入数据得

v=69.8 m·s-1

因此选项B正确.

图3

微元法是解决物理问题时常用的数学方法,对于非理想的物理过程、研究对象和几何图形等利用取微元,看成理想化的过程、对象和图形等,再结合相应的物理规律建立公式.

5 结束语

理想化方法是中学物理教学中的重头戏,量大面宽.一方面,在遇到每一种具体的理想化方法时,教师对待基本知识教学和方法教学,防止避轻就重,二者均不可偏废;另一方面,教师要有全局统筹计划,使理想化方法的教学按学生的实际和教材内容分散在各个年级进行.每一种具体到某一知识点的理想化方法,在起始教学阶段,内容力求少而精,讲解通俗易懂,多举具体事例,在以后的教学中每次遇到再反复讲,逐步深化.

参考文献

1 冯克诚.中学成功教学法体系·物理卷.呼和浩特:内蒙古大学出版社,2010

2 魏乐天.例说“过度理想化方法”.物理通报,2010(11):34~35

3 张明声.利用理想模型的教学培养学生的科学思维.物理教师,2010(7):9~11

4 单文忠,曾湘咏.高中物理建模教学探骊.物理通报,2011(1):85~88