绝世挥弦手

2014-06-27柳江南

柳江南

散之先生走的太早,从我认识到他离开人世仅仅两年,见过几面,目睹过先生作书,聆听过先生教诲。20多年了,每每想起,自感乃人生之一大幸事。

1986年秋,我最早见到先生的那张宽225厘米,高32厘米的草书书手卷作品,写的是李白的《草书歌行》。这幅写于1973年元月的作品,草中寓隶的用笔,神清气朗的意境,方圆结合的浑厚线条,把草书的情愫挥洒得栩栩如生,让人一见倾心。很多评价先生的书法文章却没有提及这幅作品,作品字虽不大,大者三寸,小者寸许,但它所蕴含的不动声色的绵绵激情,那种草书蕴含的绵延元素,那种已经独具风格的隶意入草的笔法,那种轻松快意的线条,那种方圆流畅和华严品象而带来的高古是少见的。现在学界和圈子中人都对先生上世纪80年代的书法给予了极高的评价,依我所见先生作书的过程,再考虑先生的学识修为,再加上先生书法技艺的娴熟程度,大家此时主要是评价了先生作品的意境与心艺一体的禅境,特别是墨法和虚实架构与枯藤苍茫线条所带来的那种独步高楼的大师状态。

陈艾中先生是林老的高足,他一生写隶书,因为岳父的关系,198g年开始,我得以跟他学书,从一开始我就观察和琢磨他的隶书用笔与林老书写的用笔的不同之处,同时也观察他们所使用的毛笔的差异之处。实在地说,从林老的草书作品中很难看出更多地运用隶书笔法的痕迹,而从艾中先生的用笔中完全可以看到林老超越的历程。我认为林老的隶意笔法更多地体现在其作品的线条停顿、点划的转换与草书的呼应关系上。当然也体现在其作品那些擎天柱似的竖划上。如林老作品中“年”“来”“耳”“神”“啼”等的竖笔,既造成作品和单个字的定力,更因这一直笔往往写得枯浓沧桑,则有奇崛苍松之味,使作品的厚重感油然而生。我曾在高倍放大镜下多次观察过林老的草书线条,那才叫丰富和厚实,处处透出一种张力,特别是线条的周边呈现出一些细小的侧面体,就象水晶的棱面一般,后来我把这一现象告诉了一位收藏界的鉴定朋友,他在收藏书法作品方面运用这种方法进行鉴别收到了极好的效果。林老作书写字很慢,他曾说写字就像骑自行车,越熟练就骑得越慢,最熟练的人可以到沙滩上去骑。不知道他写字那么“慢”同他的这个思想是否有关系?他的笔下线条如此扎实有力是否也同这“慢”有关系?

林老人到晚年,因为老年人的生理和心理上的“慢”,几乎一切都缓慢了,写字作书前的准备慢,写的过程中对内容的准备也慢,写的过程中那种无人无我的境界也慢,包括题款收尾过程也慢,是否这正好造成了审美和书写过程的高度一致性,特别是那种墨韵感的需求,正是因为“慢”才达到了“沁”“涨”和“五彩”的过程。

2005年秋天,我在江西出差,路过南昌一位朋友处,他出示一幅林老书杜牧《江南春》“千里茑啼绿映红”诗的草书条幅,是先生上个世纪70年代的作品,我当时被作品没有墨色的那种线条的力度震住了,当然此幅作品没有墨色的运用,那种浓墨对线条所造成的立体感,或者说厚重感是少见的,包括我在博物院所面对面看到的明清书家的作品也无法达到这种境界。2011年5月,我又在一位从事拍卖行业的朋友处同样看到一幅从台湾回流的先生书写的王维《山中》“荆溪自石出”诗的斗方作品,先生署以“聋叟”,也是写于上世纪70年代。这幅作品则稍有墨色效果,而同样通篇用浓墨写成,那种因浓墨而在草书线条流畅中的“涩”

“滞”,从而使作品所达到的性情,未有创作实践和深层审美鉴赏的人是不能体会得到的。

当我们普遍把目光投向林老上世纪80年代书作研究评价之时,往往对先生的草书用墨(通过蘸水达到墨韵)和隶意入草进行高度推崇的时候,我则认为先生上世纪70年代的作品才是对中国草书传统的继承,才是他的草书技艺上的巅峰状态。因为他那时才70岁左右,在精力和体力上还处在“心手相应”的极佳期,今天还能看到的像书写毛泽东诗词《会昌》《咏梅》,李白《下江陵》《横江词》,杜甫《秋兴》及他的一些自作诗,可以看出其传承传统的几大特点:章法清朗简洁,线条流畅刚柔,草法娴熟精湛,气息儒雅和美等。

1973年,在一次南京书展后,先生说:“书法本无声,比声更在力。气压万木低,力使鬼神泣。”由此可以窥见先生一方面是对书法的作用和力量所发之慨,另一方面书法作品本身应要具备气势和力度。在这一年前,先生书写了米芾的《论书》,米芾把“天真、意外,风神皆全,线如莼丝”等说成是异于古人的作书要诀,先生当时是非常认可的,或者说是深有感触的。有段时间,我对先生草书之笔行到尽处的那种还送笔状态不理解,认为太随意,但后来慢慢发现却是先生有意而为之的。他的这种“为之”往往造成了审美上的“味”,要细品才能觉察出这种味。同时往往因为这种很随意的收,而造成了审美上的“刚”的转折,或者说质的审美转换,即由昂奋的状态一下转入“雅”的状态,那种随意造成的一种悠闲的“闲观”。而在技术上却应了米芾的“不得笔,虽粗如椽亦偏,得笔,则虽细为髭发亦圆”的说法。作为草书的线条,先生因为所用毛笔之毫细而柔之故,往往其线条有的真是细到了尽处,但细观那些游丝似的线条,真象美女和小猫在睡觉,既气息微微,却憨态可掬。再观史上书家,虽王铎书法线条有时亦有细微处,则不曾有先生的绝妙也。

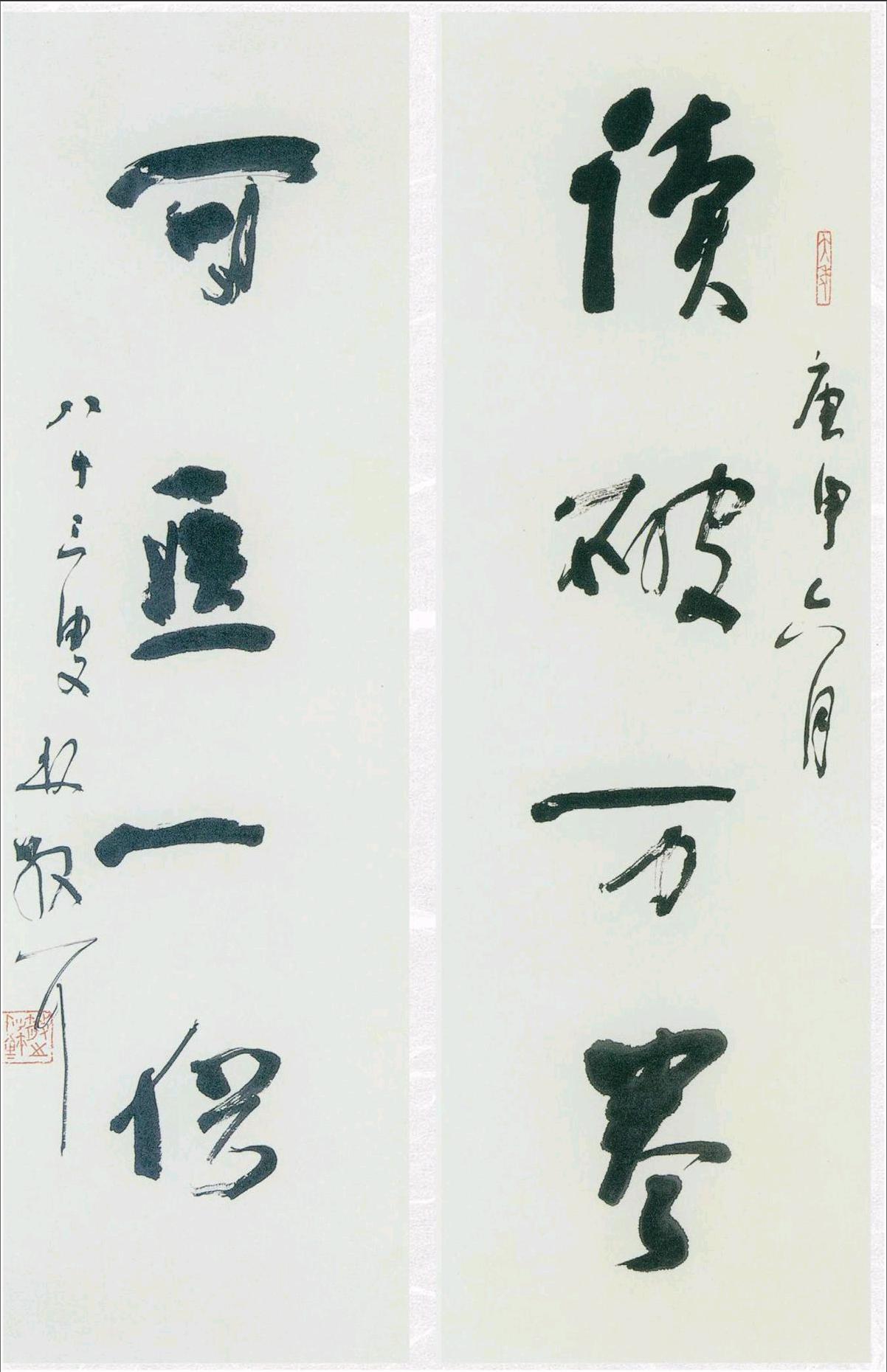

1976年,先生写过一首《推陈》的诗,曰:“平生好弄翰,转盼七十九。风华延魏晋,趣舍忘美丑。推陈自出新,此理岂容否。嗟哉楚鄙人,已失挥弦手。”这里说的“挥弦手”应是当年先生对自我心态、自我人生和自我定位的最好的最谦逊判断。先生一世以书画鸣世,而同样是一位诗词俱佳的诗人、词人,一生写有千余首诗。而就书法特别是草书而言,草书的性情与节奏完全可同于拔弦弄王琴,先生把自己比喻成挥弦之人,而就诗词而言,特别是词理而言,词本由曲而生,作诗作词,自然也是挥弦那些内容所附载的本就是性情和旋律,只是先生不断推陈出新,赋予了时代意义而已。

《推陈》一诗既是从事书法之人挥写之理的哲学意义的方法论,而从另一面则是作为一代草书大家的先生由大草转入小草的一种绝唱,进入上世纪80年代之后,特别是1984年之后,先生的草书作品不论尺幅大小,那种大草和小草中的字间的连带几乎没有,只能是那种“意”和“势”的连接,而流畅也只能是“势”的流畅。那种从而再面对大草,面对巅峰的挥弦,将只能望而心唱,只能意情之到,起码在作品的尺幅上只能这样,所以他晚年的草书完全写的是意境和格调,写的是笔墨的积累。

1977年,先生作过一首《索书》诗,说有人说他虽年迈,笔到神驰处,乃是人间勇丈夫。自觉平生书艺辛苦60年,到是幸存一点“辣”。同样,他在另一首《论诗》的诗中有“有法却无法,无法却有法。下笔如有声,千古存一辣。”到底什么是先生书法的“辣”?是不是词不好押韵?只用韵上的“辣”,而实际是另一种意思?1987年,林老还作过一首《作书》的诗,他说:“不随世俗任孤行,自喜年来笔墨真,写到灵魂最深处,不知有我更无人。”因此,他说的“辣”应当是指那些运用平生的文化素养和自己所具的书法道技,而随手拈来的笔法与点画,及对墨法的独到运用,而不是有些评他的文章中认为的恣肆和张扬,如果那样理解,则多是曲解和误会也。