人才管理的“魔方”模型初探

2014-06-27,

,

(上海船厂船舶有限公司,上海,202164)

1 人才管理的历史演变

1.1 人才与人才学

“人才”二字是人们学习、生活和工作中耳熟能详的名词,也是当今企业管理实践中人力资源管理工作中重要工作内容之一。但究其本质,“人才”无论从定义、分类还是培育、使用都与当前人力资源管理的一些基本原理有差异。

目前,关于“人才”最新的标准定义是,“人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会作出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者”。[1]不难理解,相对于研究对象是劳动力资源的人力资源来说,学术研究意义上“人才”适用的对象要狭义得多,以能力和素质为标准,它所关注的是相对较高的那一部分。因此,在研究中不得不区分理论上的人才(狭义)、日常中的人才(广义)。

从发展过程来看,“人才”是一个比较中国化的名词,这与中国文化中人分三六九等的思想不无关系。当然,在人才研究方面的三六九等并非阶级、阶层上的区分,而是能力和素质上的不同,在这种意义上来说,可评价或可测量是人才研究的逻辑或统计基础。

借助其社会科学和自然科学兼有的属性,对人才相关理论的研究可以根据研究对象的不同延伸到不同的学科,从而得出许多对各产业发展有一定借鉴意义的思路或方法。

1.2 人才的分类

1.2.1 以人才产生渠道为区分

人才的产生要对应其产生渠道,对照联合国教科文组织颁布最新版的《国际教育标准分类法》[2],培养渠道不同将产生不同类型的人才,具体对应关系见表1。

表1所表述与一般的狭义人才定义有一定的差别。即表1表述的更倾向对于劳动力资源,一般的人才仍指向于这部分人中的“能力和素质较高的劳动者”。这种分类方式有其天然的不足,它所关注的是人的自然属性,即知识、技能等经过培训所习得的因素,而忽略了使用效能。

1.2.2 以人才的应用方式为区分

以人才的应用方式来对人才进行分类势必是“结果导向”或“效果导向”的。

但是,这种分类也有明显的局限性,这是一种“设计”色彩突出的模型,现实中,总会有一些差别,一个团队中这种多一点、那种少一点,或者实际表现出来的与人的本质或者倾向性还是有一定的差别。同时,这种分类忽视了人的自然属性,与理论上的“人才”的定义也是不相匹配的,只能作为参考使用。

2 人才管理的新情况、新特点

随着中国大陆地区教育体制、劳动用工体制的改革以及宏观经济形势、产业形势的不断变化,人才的自我评价以及用人单位的人才管理都有了很大的变化,出现了一些新的情况,呈现出了一些新的特点[3]。

1)社会的不断进步催动国民教育体系知识更新速率提升,使得经过国民教育阶段的人才(广义)知识更新水平有了明显的提高,网络的普及更是提升了这一速度。这样,人才(广义)的自我评价一般是偏积极的,用人单位的人才(广义)知识标准更是不断提高。

2)宏观经济形势、产业形势的变化造成人才(广义)供需关系的不断调整,人才的流速波动较大,但因企业所有制的不同,表现出的差异性比较突出。一般来说,能力与素质和流速正相关,也因企业所有制的不同,按照国有企业、民营企业、中外合资企业和外商独资企业的顺序粘性递减。

3)随着市场经济体制改革的不断深化,人才与用人单位之间的关系也在不断进行调整,虽然因企业所有制的不同而有所不同,但是传统的依附关系已经逐渐减弱,以“劳动合同”为基础的契约关系不断加强,在市场经济程度比较高的产业,契约关系已经通过职业经理人等形式得以固化,但是,对于深层次改革激荡中的国有企业仍然受“事业”和“职业”两方面因素的左右。

3 人才管理的特性分析

在宏观经济形势和产业经济形势复杂多变的背景下,在社会文化和企业文化多元化趋势下,在人才流动速率整体加快的前提下,人才个体、用人单位都面临着新的挑战。从供需关系双方和供需关系本身,从以下三个方面整合分析基本可以窥的人才管理的全貌。

1)人才的自然属性。从人才的基本定义来看,人才的自然属性最基本的是“技能”和“素质”两个方面。其中,每一个方面都包含着多个或者多组要素,每一个要素(譬如语言应用能力)都可以作为专门的理论方向去深入研究,都可以通过测试、测评等方面进行评价,都可以有社会通用标准或用人单位自行制定的标准予以衡量。

2)用人单位的自然需求。无论从行业分类,还是运行模式来看,用人单位的自然需求特征必然是各向异性的。不过,对照人才的自然属性“技能”和“素质”两个方面,对人才个体的需求愿望可以理解成一个是在生产力方面的需求,另一个则是在文化相容性方面的需求,两个方面的需求在用人单位的不同层面理解也有差别,越接近基层、应用层越倾向于生产力方面的关注,越趋向高层、管理层越倾向于文化相容性方面的关注,这主要在于短期和长期需求的差异。

3)人才与用人单位自然契合关系。这一点比较容易理解,是取决于以上两个变量的结果状态。从紧密、一般、松散3种程度来看,可以分别理解为供需双方彼此的关注程度,其中,也包括专业匹配性、文化相容性、认同度等多个因素。

4 人才管理的“魔方”模型

4.1 关于“魔方”

魔方(rubik’s cube)是一种益智玩具,1974年由匈牙利教授厄尔诺·鲁比克(Ernö Rubik)发明,是益智玩具中的一个奇迹。就通用的3阶魔方结构来说,魔方由26个组块构成,其中,单色、固定不动的中心块有6块,双色、可以转动的棱块有12块、3色、可以转动的角块有8块。据计算,3阶魔方会有43,252,003,274,489,856,000种变化。

因此,可以推断,将3阶魔方放在3维坐标系中进行研究将是一项相当复杂的研究内容。同样,将具有可比性的相关管理学问题进行比较研究也将是一个可以尝试的思路。

4.2 人才发展的“魔方”模型

参照前述对人才管理3个特性的分析,引入“魔方”模型,并附加其它相关定义后,可以对人才管理的整个过程有一个系统的分析,初步分析可以有以下几个基本的思路。

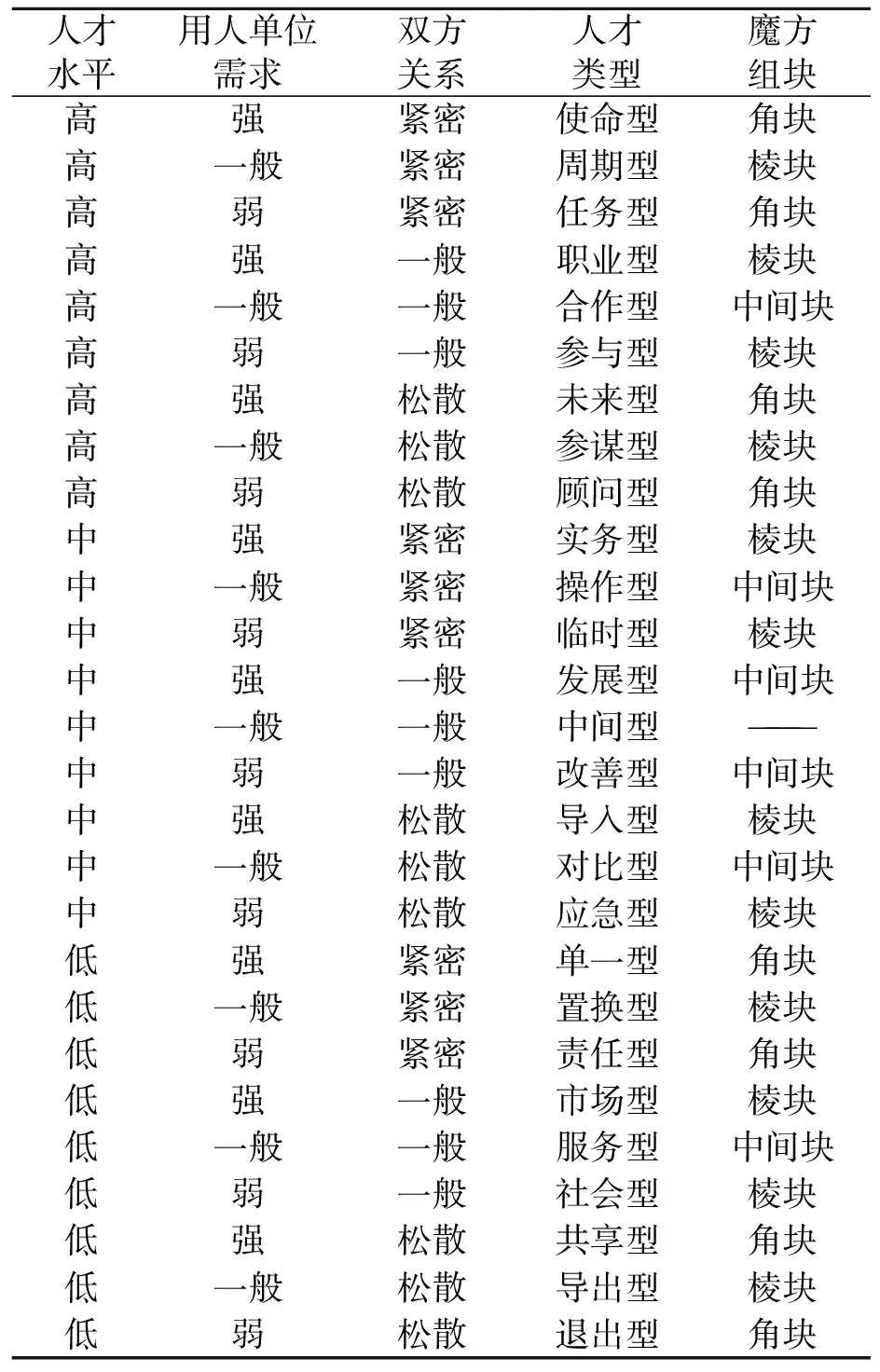

1) 将人才管理的3个特性都分成3个等级,可以得出以下人才类型划分:

表2所示人才类型共有27种,除“中间型”以外,其他的26种类型均可以映射到3阶“魔方”模型中的各个组块,“中间型”则可视为3阶”魔方”模型中的中间连接机构。此外,每一种类型可以是某一静止状态下用人单位的实际状况,也可以是同一人才个体职业生命周期的不同阶段。

表2 3阶“魔方”模型下人才分类

这样,可以针对不同的人才类型引申出不同的管理思路,同理,其他类型可以按照这一模式进一步深入分析。

2)将人才管理的理想状况视为放入3维坐标系中的复原(3阶)魔方,按照团队内部的角色状态可以划分成决策、管理、操作3种层级,这样,每一层级也可以形成一个理想中的拼图,对照管理现状的中的团队角色,是相当有借鉴性的。同时,每一个中间状态也都可能是不同用人单位人才管理的实际状况。

5 结论

1)以人才管理的实际状况可以借助类似魔方的模型来分析非静止的特性,特别是鉴于人才的多种属性,可以从立体地、多变量地进行分析。

2)“魔方”模型为开展人才管理工作提供了一个可以无限展开的思路,特别是其状态的复杂变化非常适合以人为研究对象的人才学研究。

3)考虑到人才管理的全过程,可以以人才类型划分为起点对”魔方”模型下的人才管理全过程进行深入探讨。

[1] 中共中央、国务院.《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》[N].人民日报:海外版,2010-06-07(2).

[2] 楚江亭,郭德侠.关于建立我国教育标准的思考——兼论UNESCO《国际教育标准分类法》的主要内容[J].教育理论与实践,2002(10):14-16.

[3] 王栋梁,王绪明.中小型船舶制造企业人才战略分析[J].船舶工程,2011,40(4):15-19.