熵权法在物理实验元认知评价中的应用

2014-06-24熊建文肖洋孙旭炜黄彦

熊建文 肖洋 孙旭炜 黄彦

熵权法在物理实验元认知评价中的应用

熊建文 肖洋 孙旭炜 黄彦

为了建立科学的物理实验元认知评价模型,依据对广州市某重点中学学生物理实验元认知能力调查数据,本文运用熵权法进行了物理实验元认知评价指标权重的确定,以及评价结果的比较分析,在一定程度上丰富了物理实验元认知的科学评价方法。研究结果表明,各指标对物理实验元认知的贡献率从高到底分别为:元认知监控、元认知知识、元认知体验;相关性验证表明,相对于不赋权和层次分析法赋权,熵权法赋权能更好地反映学生的物理实验能力。

熵权;物理实验;元认知评价

一、问题提出

《普通高中物理课程标准(实验)》特别突出了物理实验的重要性,提倡学校开设如“物理实验专题”的校本课程,以便进一步提高学生的实验素养;要求学生能够认识实验在物理学中的地位和作用,掌握物理实验的一些基本技能,会使用基本的实验仪器,能独立完成一些物理实验。[1]然而,当前的物理教学,普遍只注重训练学生的问题解决能力,而不重视让学生自己发现问题、提出问题。在物理实验课上,学生一般都只需要按照给定的步骤,利用调试好的仪器进行实验,观察实验现象,记录实验数据,再按给出的理论公式计算出实验结果,就算圆满地完成了一个实验。在这种实验模式之下,学生的实验迁移能力很难得到提高。事实上,这就是学生元认知能力不足的表现。

美国心理学家Flavell认为,“元认知是个体关于自己认知过程、结果或其他相关事情的知识”以及“为完成某一具体目标或任务,依据对象对认知过程进行主动的检测以及连续的调节和协调”。而Brown则认为,“元认知是任何以认知过程和结果为对象的知识,是任何调节认知过程的认知活动”。[2]近些年,Kleitman提出了“元认知是关于个体认知过程的认知,是对自身能力与知识的评价,也是对认知任务的理解”。[3]所以,元认知就是对认知的认知,是一种区别于一般能力的特殊能力,在智力活动中具有重要的地位。对学生的物理实验元认知能力进行评价,能够使学生在认识自身物理实验元认知能力的基础上,找出自己需要调节的地方,从而进一步提高自己的物理实验能力。

目前,我国关于物理实验元认知评价研究的成果已比较多,主要针对的是物理实验元认知概念的界定、不同地区或不同类型学校学生物理实验元认知能力的比较,以及物理实验元认知训练模式的探讨等。[4][5][6][7][8][9][10]在进行元认知能力评价的过程中,元认知的不同成分其权重应当是不同的。然而,当前针对元认知能力评价的研究中,很少涉及到对元认知各成分的科学划分,而其中比较有名的是:沈晓文采用层次分析法(AHP),计算了物理元认知中三成分的权重系数——这是通过咨询专家意见,在建立有序递阶的指标系统的基础上,通过指标之间的两两比较对系统中各指标予以优劣的判断。[11]

确定权系数的方法可分为主观赋权法和客观赋权法两大类,两类方法各有不同的优缺点。主观赋权法包括德尔菲法(Delphi)、层次分析法(AHP)等。主观赋权法尽管能够明确评价指标的具体意义,但是指标权重却缺乏客观性。客观赋权法则注重客观性,如主成分分析法和因子分析法,但是客观赋权法有时候过于注重指标本身含有的信息量,得出的评价指标权重有时会与该指标的实际重要程度相悖,同时抽取的评价指标难以进行解释。熵权法是在原有评价指标的基础上,依据实际调查数据的信息有序程度来进行权重系数的划分,兼有主观赋权法和客观赋权法的优点。已有研究者尝试利用熵权法对课堂教学过程进行量化评价,[12]对学生学习态度进行分析,[13]并建立了学校教育系统的评价解释模型[14]。而在物理实验教学过程中,学生作为学习的主体,他们对自己的物理实验元认知能力才是最清楚的。在以“学生为主体”的理念之下,物理实验元认知权系数的确定中,也应该体现出学生自身的权重,这样才能够科学地对学生的物理实验元认知能力进行评价。本文利用熵理论,构建了物理实验元认知评价模型,并在保证评价指标解释性的基础上,直接利用学生物理实验元认知能力评价的数据,具有一定的客观性。

二、熵权法赋权的基本原理

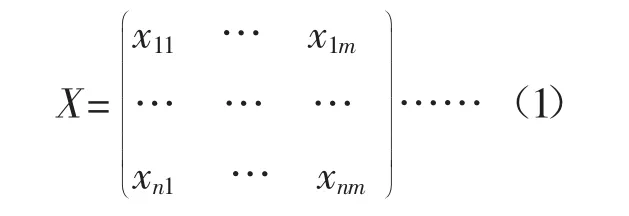

熵是来源于热学的一个物理概念,表示不能用来做功的热,后由香农引入到信息论中,表示信息无序度的度量。熵权法赋权的基本原理是:设研究对象有n个待评对象,m项评价指标,形成原始指标数据矩阵:X=(xij)n×m。用熵权法进行赋权的基本步骤是:[15]

(1)构建原始指标数据矩阵

(2)将原始指标数据矩阵中各指标值转化为“概率”矩阵,计算第j项指标下第i个评价对象指标值的“概率”pij

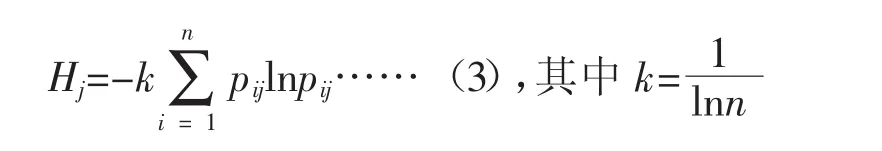

(3)计算第j项指标的信息熵

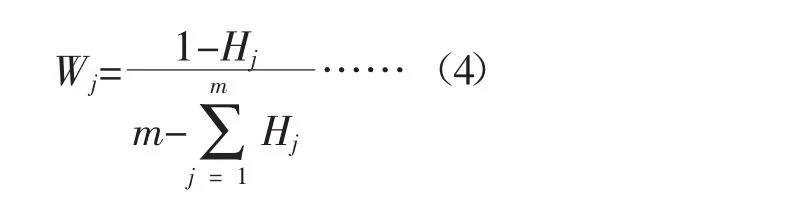

(4)确定第j个指标的熵权

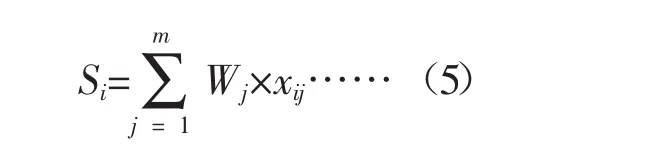

(5)计算第i个评价对象的总得分

由上述公示我们可以发现,当Hj越小时,wj越大,表明该评价对象指标值的差距越大,所提供的信息量也越大,因而在评价中所起的作用也越大,则其权重也越大。这里需要指出的是,熵权并不是对被评价对象进行评价时某项指标实际意义上的重要性系数,而是反映了被评价对象在各个指标上差距的激烈程度。

三、基于熵权法的物理实验元认知评价模型的建立

1.评价指标权重确定

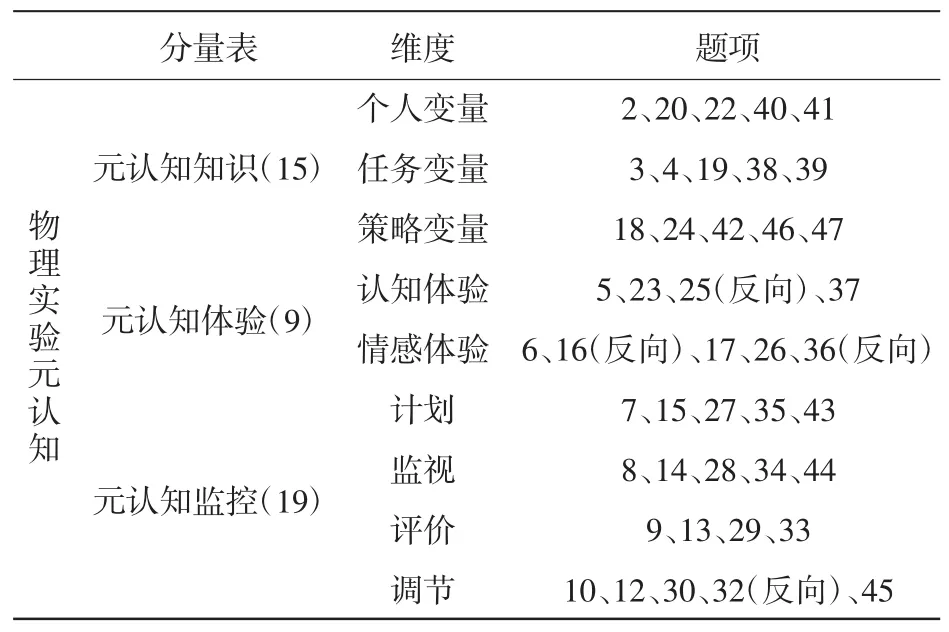

本研究通过自编问卷《物理实验元认知水平问卷》(α=0.941),对广州市某重点中学176名被试进行施测。问卷共47题,其中4道为测谎题,其余43个问题构成9个维度,分属于3个分量表。问卷基本结构如表1所示。

根据测试结果,本研究利用Matlab计算物理实验元认知评价模型各指标的统计值,构建了物理实验元认知评价模型。

(1)构建原始指标数据矩阵X,记录量表的测试结果:

表1 物理实验元认知水平问卷结构表

X=[];%原始指标矩阵X,只需要改变矩阵X

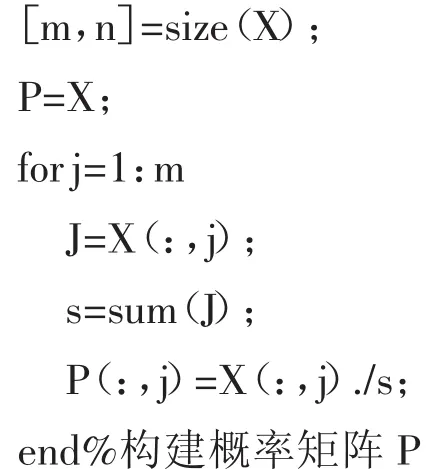

(2)将原始指标数据矩阵进行“概率化”,构建概率矩阵P:

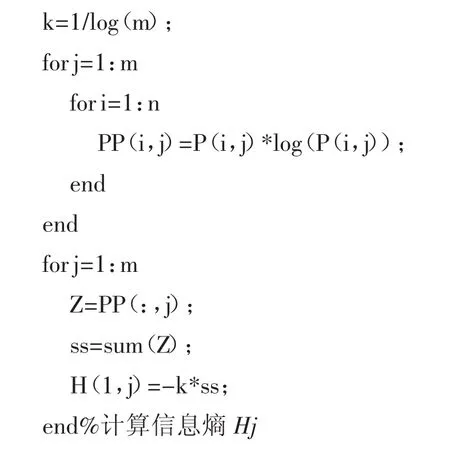

(3)由概率矩阵,计算各指标的信息熵Hj:

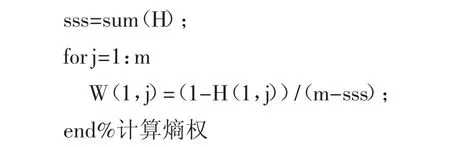

(4)由信息熵,确定各指标的熵权wj,给各评价指标赋权

W%输出权重向量

由此我们可以得出物理实验元认知评价各指标权重值,如表2所示。

表2 物理实验元认知水平问卷熵权表

2.熵权法确定评价指标权重的结果分析

在进行物理实验元认知评价的时候,评价者不仅要考虑到物理实验元认知本身各成分的重要性,同时也应体现学生对物理实验元认知认识的差异性。从本文得到的物理实验元认知评价指标权重分布上,我们可以看出,物理实验元认知三个分量表的贡献率从高到低分别为:元认知监控(0.5494)、元认知知识(0.3035)、元认知体验(0.1473)。这说明,对于物理实验这种特殊的认知过程来说,静态的知识体系(元认知知识)对其的影响不如动态的监控过程(元认知监控)。而元认知体验的权重最低,这也反映了当前物理实验教学中对学生的情感教育是不够的,学生不能够在物理实验过程中获得足够的认知体验和情感体验,这与实际情况是比较吻合的。因此,熵权法得到的物理实验元认知评价指标权重具有准确性和科学性。作为客观确定评价指标权重的方法,熵权法在进行物理实验元认知定量评价研究中具有可行性,也为物理实验元认知评价提供了新的评价手段和科学准确的分析方法。

3.评价结果计算及比较分析

采用熵权法、AHP法分别进行赋权,AHP法对物理实验元认知评价模型的赋权结果如表3所示。

表3 物理实验元认知水平问卷AHP权表

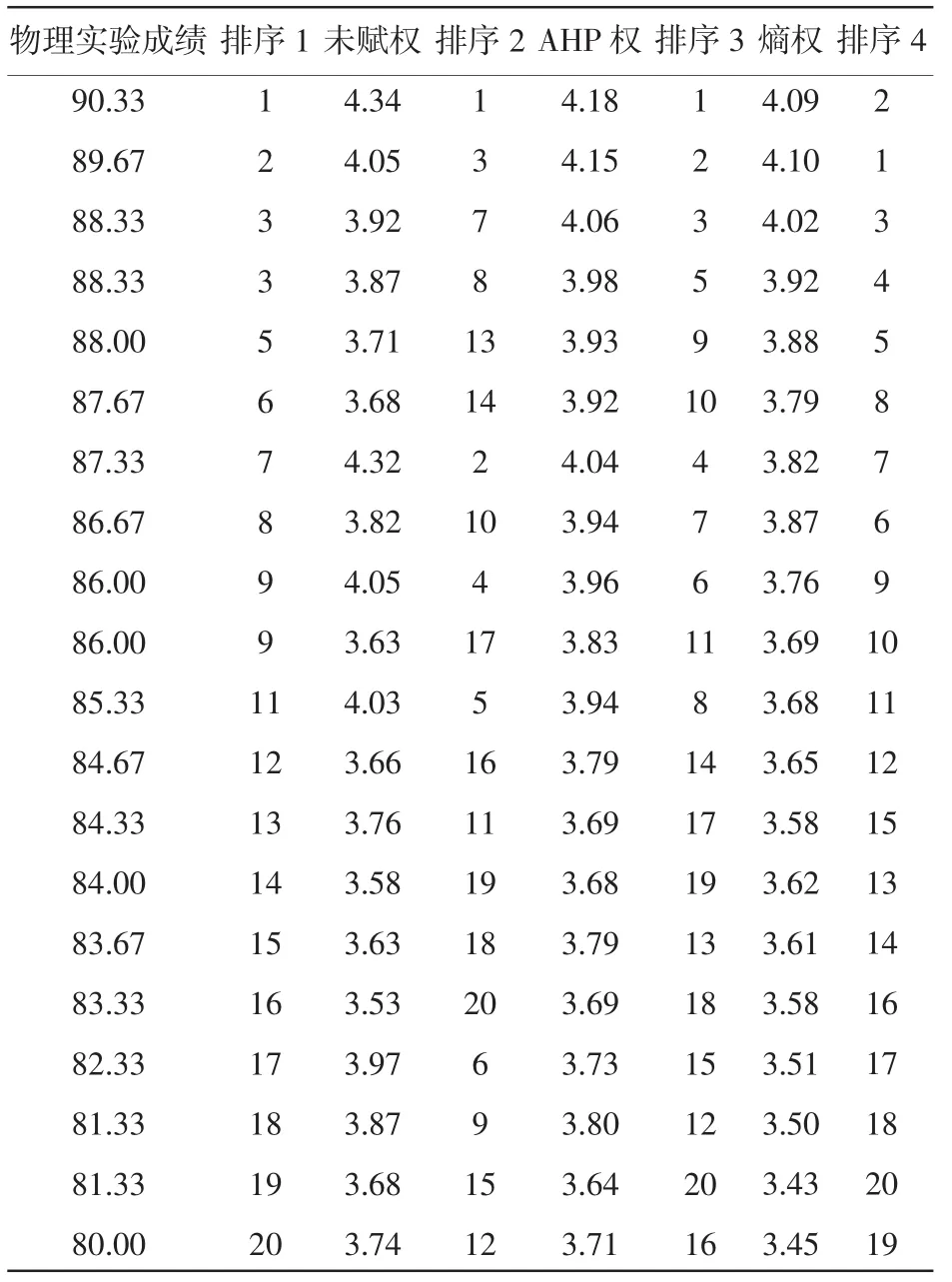

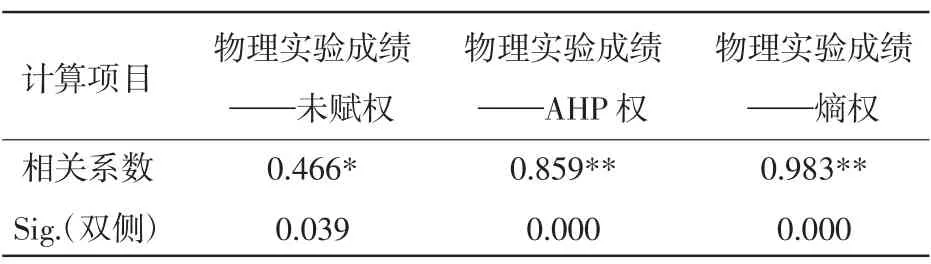

在进行评价结果计算时,本研究运用《物理实验元认知能力问卷》对20名学生施测,并运用SPSS19.0软件对物理实验成绩与未赋权物理实验元认知评价得分、AHP权物理实验元认知评价得分、熵权物理实验元认知评价得分分别进行相关性分析,结果如表4、表5所示。从相关性水平上看,未赋权时物理实验元认知评价得分与物理实验成绩仅在P<0.05水平下呈显著性相关,而加权后(AHP权、熵权)则达到P<0.001的显著性水平;从相关系数上来看,未赋权到AHP权,再到熵权,相关系数是一直增加的(r=0.466;r=0.859;r=0.983)。这说明,尽管未赋权时的物理实验元认知评价结果已能显著反映学生的物理实验成绩,但是加权后的评价结果与学生实际上的物理实验能力更为一致。另外,在同样的相关水平下,运用层次分析法加权的主观方法得到的相关系数,不如运用熵权法加权的客观方法。由此我们认为,相对于不赋权和采用层次分析法赋权,运用熵权法计算熵权,所构建的物理实验元认知评价模型更加科学。

表4 物理实验元认知评价结果

表5 物理实验元认知水平评价结果相关性检验表

四、结束语

对学生进行物理实验元认知评价是物理实验教学的一项重要内容。如何科学评价物理实验元认知能力,以进一步培养学生的迁移能力、物理实验能力,是教学中的一个难点。本文在元认知理论的指导下,运用熵权法计算熵权,以定量化评价学生的物理实验元认知能力,在一定程度上丰富并发展了物理实验元认知评价方法。教育评价的客观性与科学性要求教师在遵循现有心理学模型的基础上,对学生进行准确评价,而利用熵权法对物理实验元认知模型进行赋权,在一定程度上解决了物理实验元认知评价,乃至一般元认知评价中尚未确定科学、准确的评价指标权重的问题,同时又减少了层次分析法等主观赋权中专家确定权重过程的人为主观因素的影响,使得到的评价指标权重能够更为准确地反映研究对象的客观实际,为物理实验教学提供了决策依据。

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(实验稿)[M].北京:人民教育出版社,2003.

[2]姜英杰.元认知的理论与实践研究[M].长春:东北师范大学,2007.

[3]KleitmanS,StankovL.Self-confidenceandmetacognitive processes[J].Learning and Individual Differences,2007,17(2):161~173.

[4]赵长林.元认知理论与物理学习[J].外国中小学教育,1998(3):12.

[5]李晓姝.探究元认知理论在中学物理教学的作用[D].长春:东北师范大学,2007.

[6]万盛艳.元认知在中学物理教学中的作用及其培养[J].物理教师,1998(9):5~6.

[7]代治勇.提升高一学生物理元认知能力的研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2011.

[8]吴书勤.高中生物理问题解决过程中元认知能力的初步研究[D].桂林:广西师范大学,2002.

[9]向宁静.高中生物理问题解决元认知水平量表的设计[D].重庆:重庆师范大学,2008.

[10]李建设,熊建文.元认知对学生实验学习的影响及其培养[J].实验技术与管理,2011,28(6):23~25.

[11]沈晓文.洛阳市省级示范性高中学生物理元认知水平调查研究[D].上海:华东师范大学,2008.

[12]李万春,朱云东,刘朝丽.基于信息熵的课堂教学过程量化评价模型[J].电化教育研究,2009(1):99~ 102.

[13]梁晓燕.基于熵理论的教育系统动态分析——以大学生专业学习态度稳定性分析为例[J].内蒙古师范大学学报(自然科学版),2010,39(2):159~162.

[14]王薇.基于熵理论的学校教育系统有序度评价解释模型的建立及应用[J].教育科学研究,2012(10):28~ 36.

[15]邱菀华.管理决策与应用熵学[M].北京:机械工业出版社,2002.

责任编辑/王彩霞

G40-058.1

A

1674-1536(2014)09-0008-05

本文为华南师范大学学生课外科研立项(13WDGA04)的阶段性成果。

熊建文/华南师范大学物理与电信工程学院教授,博士生导师,主要研究方向为实验物理课程与教学论。(广州510006)

肖 洋/华南师范大学物理与电信工程学院硕士生,主要研究方向为实验物理课程与教学论

孙旭炜/华南师范大学物理与电信工程学院博士生,讲师,主要研究方向为实验物理课程与教学论。

黄 彦/华南师范大学物理与电信工程学院学生。