新形势下高等农业院校国际经济与贸易本科专业人才培养模式改革探讨

——以东北农业大学为例

2014-06-23刘文杰

李 爽 周 博 刘文杰

(东北农业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150000)

【经贸教育】

新形势下高等农业院校国际经济与贸易本科专业人才培养模式改革探讨

——以东北农业大学为例

李 爽 周 博 刘文杰

(东北农业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150000)

在分析国际贸易专业演变及特点的基础上,对国内高校国际贸易专业本科人才培养模式进行分类,分别介绍了科研理论型、实践应用型、综合型和按类培养型培养模式。基于对国内农业院校国际经济与贸易专业培养模式情况的分析,构建了东北农业大学国际经济与贸易专业的按类招生培养模式,并对培养目标、培养要求、培养制度、培养内容、培养评价五个要素进行具体阐述。

高等农业院校;国际经济与贸易;人才培养模式;本科专业

一、国际经济与贸易专业的演变及特点

我国高校国际经济与贸易专业是基于经济发展需要,由原国际贸易和国际经济、国际商务、工业外贸等专业合并演变而来。随着改革开放的深入发展和我国社会主义市场经济体系的逐步完善,在“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”基础上,经长期酝酿和讨论后,教育部于1998年7月正式颁布实施新修订的《普通高等学校本科专业目录》,在新目录中,将原国际贸易和国际经济等专业合并为“国际经济与贸易专业”。

国际经济与贸易专业与其他经济管理类专业一样,需具备相应的语言表达能力、协调合作能力及经营管理能力等。高校开设国际贸易专业的目的是培养从事国际贸易的专业人才,以满足我国社会经济发展的需要,其培养方式主要通过专业教育、课堂教学、组织管理及高校制定实施的有关实践活动等。虽然教学场所各不相同,但教学的理论体系、课程内容、教学形式以及教学活动的组织等均以培养国际经济与贸易专业人才为基本目标。

二、国内高校国际经济与贸易专业本科人才培养模式

(一)科研理论型

这类培养模式的运用主要以重点大学为主,如985类院校,注重培养“厚基础、宽口径、注重综合素质的提高”。这些大学特别重视培养学生在经济管理、法律、营销等方面的综合知识和能力,重点培养学生的综合素质。在培养计划的课程设置方面,开设综合教育课程(如思想政治类、计算机类、美育类等)和文理基础课程(如经管类、政法类),适当地开设专业教育课程(包括专业必修和选修课程)。这类院校培养的学生综合素质较高,培养中会偏向科研理论型。虽然相对本专业的实践课程较少,学生到工作岗位后,通过接触实际具体工作能够很快地适应和完成管理及实际操作性的工作。

(二)实践应用型

这类培养模式的运用主要集中于普通一本二本高等院校和民办院校等,注重培养学生的实际运用能力和实践能力,重点培养学生的岗位工作技能。在教学培养计划课程设置方面,开设了更多的应用性操作课程,如:国际货物运输、外贸单证实务、海关报关、外贸英语、国际结算、商品学、电子商务等,并且适当增加这类课程的学时,通过多种教学方式,如:实验课、课程实习、实践、参加各种规模的模拟竞赛等,培养学生实践操作技能。

(三)综合型

这类培养模式的运用介于上述两种类型高校之间,虽然也注重教授专业的基本理论知识,但相较科研理论型高校纯基础理论类课程开设较少。同时较大程度地增加了实践应用型课程,实践课程明显少于应用型课程,属于前两种的中间范畴。这类高校的学生在校期间可针对自身特点和就业倾向,有偏重地学习、补充相关内容,选择性更大,毕业后可选择去企业直接从事实务操作,

(四)按类培养型

目前国内很多院校,尤其是重点院校,学习国外大学的选专业方法,逐渐推行了“按学科大类招生”的新模式。具体做法是:入学时按大类选择专业,在同一大类中不分具体的专业。按大类招生,即按一级学科招生,下设几个同一学科的不同专业。如:管理学和经济学大类。在管理学大类下再分工商管理、市场营销、会计学等。经济学下再分金融学、保险学、国际经济与贸易等。在入学的前二年内,大类的所学课程相同,基本上都是通修课和学科基础课。在第二年的下学期或者第三年的上学期进行二次选专业。学生可以根据第一年的学习心得和兴趣,最终确定专业。确定专业后,基本上就是学习本专业的核心课程。这种培养方式可以避免学生高考选专业的盲目性,做到先入学,后选专业,目标性更加明确。

三、国内农业院校国际经济与贸易专业的培养模式

根据笔者的网上调查分析,目前我国共有农业院校27所,其中985院校3所、211院校5所、小211院校10所、普通高校9所。除了甘肃农业大学、吉林农业大学和北京农学院3所院校目前未设国际经济与贸易的本科专业外,其他24所高校均设有国际经济与贸易的本科专业。根据网上资料统计,这些高校在高考招生时直接招收“国际经济与贸易”专业的本科生。由于很多高校的培养计划在网上无法获得,只能从专业介绍中获得信息。其中,通过对3所985高校的培养方案进行分析,这3所高校国际经济与贸易专业采用重点培养学生综合知识和经济管理基本理论的科研理论型培养模式,其他高校分别采用综合型和实践应用型的教学培养模式。

四、东北农业大学国际经济与贸易专业本科培养模式分析

东北农业大学经济管理学院从2003年开始招收国际经济与贸易专业的一表本科生。2006年作为试点按类培养招生,对国际经济与贸易、金融学和保险学三个专业按类招生,即入学时统一招收经济类的本科生,并且在第三个学期末进行二次选专业。从2007年恢复原来的招生方式,并且开始同时招收二表B的学生,即合作办学模式。在培养方案的设置上,一表的统招生班重点培养综合学术能力,增加经济管理的理论课程。二表B的联合办学班重点培养应用型人才,增加实习实验和实践的学分,强调学生的适应能力。根据2003年最初的培养方案以及实际的人才培养情况,分别于2006年,2007年,2010年,先后三次修订了教学方案。2014年根据人才培养的需要,进行第四次调整,并且对于一表的统招生再次按经济类进行招生。

人才培养模式以构建专业教学结构为基础,实现这种结构的方式,应从根本上规定人才特征并集中体现教育思想和教育观念。人才培养模式以教育目标为导向、以教育内容为依托、以教育方法为具体实现形式。人才培养模式包括五个构成要素:培养目标、培养要求、培养制度、培养内容、培养评价。

(一)培养目标

培养德智体全面发展的,能够自觉遵守职业道德和法律法规,掌握马克思主义经济学基本原理和现代西方经济学基本理论,熟悉世界贸易组织及不同国家经贸法规,能够正确认识和把握当代国际经济、贸易运行机制和发展规律,熟练使用一门外语,自如运用现代信息通信手段从事日常事务和涉外经济工作,具有较广的知识面和良好的沟通协调能力,成为具备国际视野的,适应经济全球化、信息化、现代化建设需要的,具备创新精神、创业能力的应用性复合型人才。

(二)培养要求

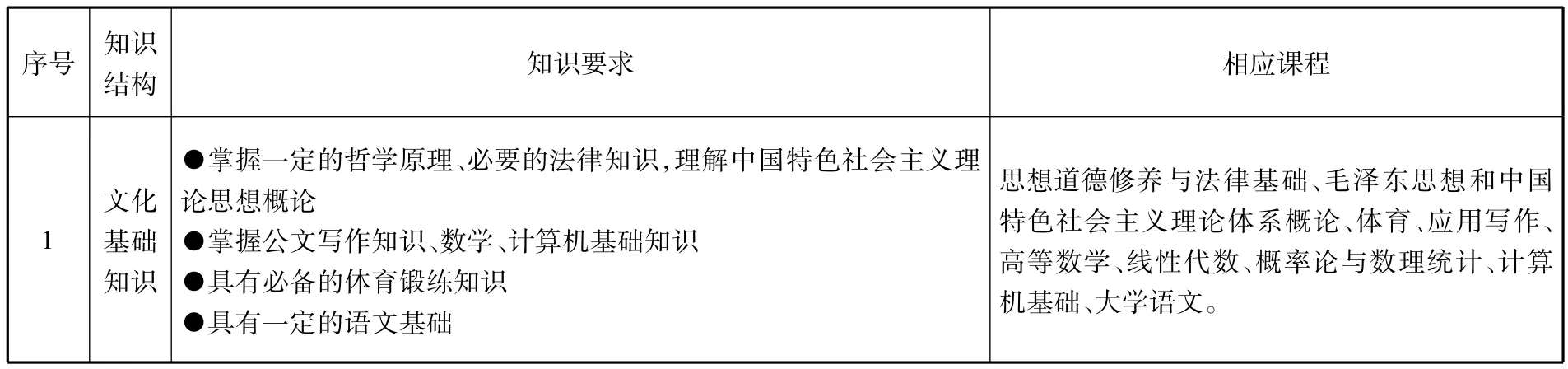

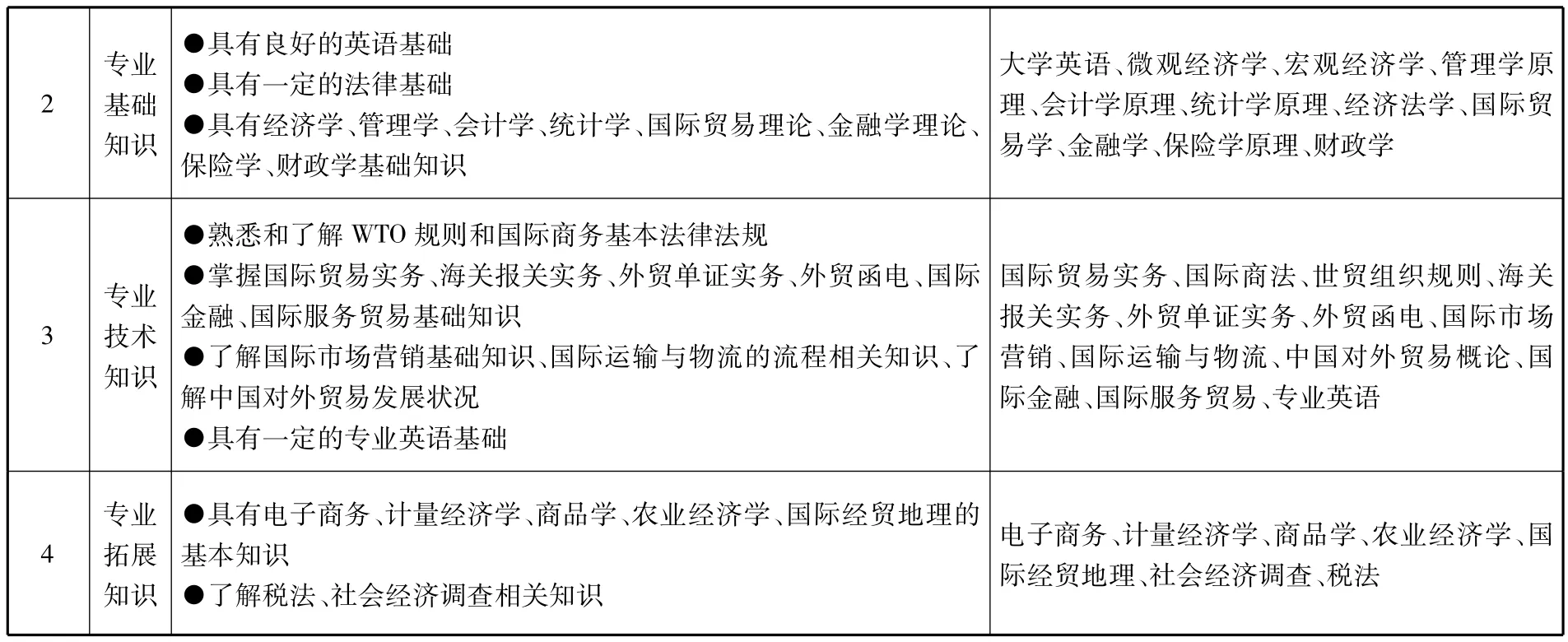

国际经济与贸易专业要求毕业生达到以下培养标准:1.系统地掌握现代经济和管理基本原理及国际贸易相关理论。2.了解国际经贸发展状况,系统掌握国际经贸专业知识。3.在具备一定基础能力的前提下,强化专业核心能力。4.基本素质过硬,职业素质优良。具体应达到以下标准,见表1、表2、表3。

表1 知识结构与要求

2专业基础知识●具有良好的英语基础●具有一定的法律基础●具有经济学、管理学、会计学、统计学、国际贸易理论、金融学理论、保险学、财政学基础知识大学英语、微观经济学、宏观经济学、管理学原理、会计学原理、统计学原理、经济法学、国际贸易学、金融学、保险学原理、财政学3专业技术知识●熟悉和了解WTO规则和国际商务基本法律法规●掌握国际贸易实务、海关报关实务、外贸单证实务、外贸函电、国际金融、国际服务贸易基础知识●了解国际市场营销基础知识、国际运输与物流的流程相关知识、了解中国对外贸易发展状况●具有一定的专业英语基础国际贸易实务、国际商法、世贸组织规则、海关报关实务、外贸单证实务、外贸函电、国际市场营销、国际运输与物流、中国对外贸易概论、国际金融、国际服务贸易、专业英语4专业拓展知识●具有电子商务、计量经济学、商品学、农业经济学、国际经贸地理的基本知识●了解税法、社会经济调查相关知识电子商务、计量经济学、商品学、农业经济学、国际经贸地理、社会经济调查、税法

表2 能力结构与要求

表3 素质结构与要求

4 人文素质·具有一定的文学、艺术修养和人文科学素养·了解中国历史与国情·具有一定的审美能力·有一定的音乐、书画、礼仪知识中华文明与民族传统、人文社科、艺术类、综合类选修课。音乐欣赏、摄影技术基础、礼仪礼节知识、美学基础、书画比赛、校园艺术节等

(三)培养内容

培养内容是为了实现培养目标而制定的人才培养计划的核心。培养内容主要包括课程体系、课程设置和培养方式等。因此,对于主干课程、专业必修课、专业选修课程的设置是非常重要的。

1.课程体系

培养应用型复合人才,课程体系的建设要以“厚基础、宽口径、高素质”为原则。整个课程体系由“平台”+“模块”两个部分(见表4)。

表4 课程体系组成

2.课程设置

主要课程设置包括:微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、会计学、统计学、国际贸易理论、国际贸易实务、国际商法、海关报关实务、外贸单证实务、外贸函电、世贸组织规则、国际经贸地理、国际运输与物流等。

3.培养方式

培养方式主要通过理论教学、案例教学、实验教学、实践教学来实现。理论教学是高校培养学生的理论学习能力最主要、最传统的教学方式。通过理论教学,使学生掌握最基本的知识;通过课堂讲授的方式,对于公共基础课和学科平台课程进行系统学习,培养全局观念、逻辑思维能力和分析能力。如:高等数学、管理学原理、宏微观经济学、国际贸易理论等;通过理论教学结合案例教学可以激发学生的学习兴趣,培养学生运用理论知识解决实际问题的能力,提高学生的表达能力、沟通能力、团队意识和合作精神。如:经济法学、保险学、金融学等。有些实际操作性很强的课程,如:国际贸易实务、外贸单证实务、报关报检实务、国际市场营销等,可以先理论讲解并结合案例分析后,进行实验室操作,提高学生实际解决问题的能力和工作能力。可带领学生从教室、实验室走出去,对相关企业进行参观实践,进行社会调查,撰写实习报告,使学生获得真实的工作体验并加深认识。

(四)培养制度

培养制度是人才培养能够按照规定顺利实施的重要保障和基本前提,包括基本制度和日常教学管理制度。

基本制度按照学年制加学分制共同实施。规定在每个学年必须修满学分,对于第四个学期以后的选修课程,学生须达到最低学分后方可自由选修其他课程。学生可自主安排学习进度,发挥主动性和积极性,有利于学习能力强的学生学习更多专业知识并提早安排毕业计划。日常教学管理制度是为了维护正常教学秩序,保障教学内容正常运转而制定的各种规章制度,如教考分离制度、补考制度及各种奖惩制度。

(五)培养评价

培养评价是依据一定的标准对所培养人才的质量加以客观衡量的方式,分为对学生的评价和对教学内容的评价两个方面。

1.对学生的评价

对学生学业成绩的评价。(1)改进课程的考核制度,采用多种考核方式。分别进行日常考核、课堂讨论、小组报告、期末考试等综合评价。(2)加强实验实践课程的考核。重点考核学生理论知识的掌握程度和动手实践操作能力。

对学生就业情况的评价。建立毕业生调查信息反馈制度,及时了解本专业毕业生是否适应工作岗位,为今后修改完善培养方案提供参考和借鉴。

2.对教学的评价

建立完善的教学评价体系,以学生、企业、同行、专家为评价主体,对课程设置、教学内容、教学效果、教学方式等多方面进行评价。可以在方案的初期、中期和一个周期的不同阶段分别进行评价。评价方式可以采用问卷调查、专家研讨会、教师学生交流会等多种方式。

[1]冯春华,孙宝军.国际贸易专业人才培养模式研究[J].长春理工大学学报(社会科学版),2009(11).

[2]韦霞.国际贸易本科专业应用型外贸人才培养模式研究[J].经济研究导刊,2011(34).

[3]袁蓉.应用型国际贸易人才培养模式的构建[J].长春教育学院学报,2014(5).

(责任编辑:刘润婉)

G71

A

2095-3283(2014)09-0130-04

李爽,教授,博士生导师,研究方向:国际贸易理论与政策,农产品贸易,国际贸易教学研究。

黑龙江省教育科学十二五规划课题“高等农业院校国际经济与贸易本科专业培养目标定位与培养模式研究”(课题号:GBB1211011)的阶段性成果。农村区域发展研究团队、合作经济与现代农业研究团队的阶段研究成果。