3种黑松落针病影响因素调查

2014-06-23何一佳

何一佳

(浙江大学农业与生物技术学院,浙江杭州 310058)

3种黑松落针病影响因素调查

何一佳

(浙江大学农业与生物技术学院,浙江杭州 310058)

为了明确坡度、胸径、密度等因子对黑松落针病的影响,采用样方法进行了调查。结果表明,胸径小于10cm的发病率最高,为35.5%,胸径大于30cm发病率最低,为4.0%;密度大于2500株·hm-2发病率最高,为26.8%,密度小于1000株·hm-2发病率最低,为8.0%;陡坡发病率最高,为23.1%,平坡发病率最低,为7.2%。

黑松;落针病;密度;胸径;坡度

黑松(PinusthunbergiiParl.)为松科植物,山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建等沿海诸省普遍栽培[1]。黑松为著名的海岸绿化树种,可用作防风、防潮、防沙林带及海滨浴场附近的风景林,行道树或庭阴树。在国外亦有密植成行并修剪成整齐式的高篱,围绕于建筑或住宅之外,既美化又有防护作用。黑松不仅是风景名树,还能涵养水源,保持水土,防止风沙,也是很好的建筑木材和工业原料。黑松木材有松脂,纹理直或斜,结构中至粗,材质较硬或较软,易施工,可供建筑、电杆、枕木、矿柱、桥梁、舟车、板料、农具、器具及家具等用,也可作木纤维工业原料[2-3]。嘉兴分布着大量的黑松,但是最近几年,松落针病有逐年增大的趋势,影响生长。鉴于此,根据工作实践,笔者对黑松落针病的几种影响因素进行调研,以期为黑松落针病的防治提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 调查地概况

调查地位于海盐县,地理坐标30°21′-30°28′N,120°43′-121°02′E,东濒杭州湾,西南邻海宁市,北连平湖市和秀洲区。海盐地处北亚热带南缘,属典型的东亚季风气候,全年平均气温15.9℃,年平均高温累计日数明显低于长江中下游同纬度城市。年平均雨量1189.7mm,全年无霜期约为240d,全年日照时数平均为1919h。

1.2 调查方法

对海盐县境内普遍发病的黑松进行全面调查,采用随机抽样调查和路线调查相结合的方法(样方大小为30m×30m)记录各样方内黑松健康株数和不同发病等级的株数,同时调查坡度、胸径、密度等因子[4-6],计算黑松落针病的发病率。

2 结果与分析

2.1 黑松胸径与松落针病的关系

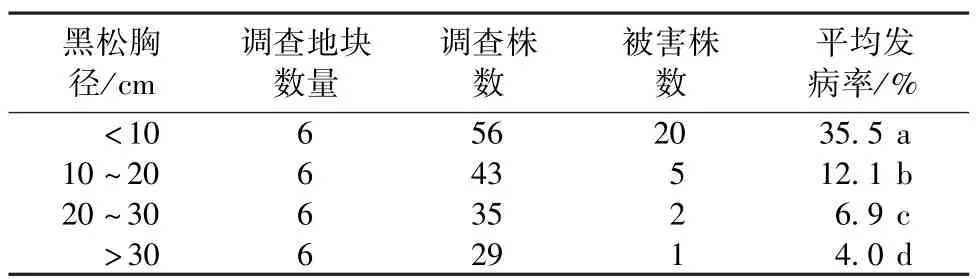

方差分析和多重比较结果显示(表1),胸径不同,发病率也不相同,其中胸径小于10cm的发病率最高,35.5%,其次胸径10~20cm的发病率也较高,为12.1%,胸径大于30cm发病率最低,为4.0%。说明幼林发病率高,随着林龄的增加,发病率降低。

表1 胸径与松落针病的关系

2.2 林分密度与松落针病的关系

方差分析和多重比较结果显示(表2),每公顷密度大于2500株的发病率最高,为26.8%,密度小于1000株的发病率最低,为8.0%。

表2 林分密度与松落针病的关系

表2说明,密度影响黑松落针病的发生,主要原因在于落针病病菌多数以菌丝体或子囊盘在落地针叶上越冬,有的在树上针叶越冬,翌年3-4月间形成子囊果发育成熟,4-5月产生子囊孢子[7-8]。遇雨或潮湿条件,子囊果吸水膨胀放射出子囊孢子,借气流传播,从气孔侵入,潜育30~60d。密度大的情况下,林内湿度大,为子囊孢子的释放提供了便利条件,导致发病率提高。2.3 坡度与松落针病的关系

方差分析和多重比较结果显示(表3),坡向对黑松落针病有显著影响,陡坡发病率最高为23.1%,平坡发病率最低为7.2%,缓坡发病率介于二者之间。

表3 坡度与松落针病的关系

表3说明,坡度不同,黑松落针病发病率也不相同,随着坡度的增大,发病率增高。主要原因在于:第一,随着坡度的增加,水土流失严重,土层变薄,养分流失,造成土壤贫瘠,林地干旱,黑松生长不良,导致发病重;第二,山地坡度大,容易造成黑松根系裸露,导致植株缺水而生长势不良,抗病性下降。

3 小结与讨论

调研结果表明,则林分密度、胸径及坡度对松落针病的发生有明显影响。一般情况下,林分密度大、林龄小、坡度大则发病重,反之发病轻。当然,影响黑松落针病的因素还有很多,如在调查过程中发现,除地形因子和林分条件外,林内卫生情况、土壤、生物、人为因素等也对该病的发生有影响,只是影响程度不同,在某种程度上也是综合因素的结果。因此,为更好地防治黑松落针病,对其他因子影响还有待进一步的研究。

[1] 尚瑞琴,焦永社.黑松山地育苗技术[J].山西林业,2013(1):23-24.

[2] 徐书民.秦岭林区黑松天然更新调查研究[J].陕西林业科技,2007(4):67-69.

[3] 舒金平,潘涌智.黑松主要种实害虫种类及发生危害调查[J].植物保护,2007(1):12-13.

[4] 赵宁宁,廉玉国,殷学国,等.油松落针病与立地条件关系研究[J].林业实用技术,2013(8):23-24.

[5] 曾智浪,刘志军.立地条件对油茶病情指数的影响[J].内蒙古林业科技,2013(1):3-4.

[6] 唐继城.立地条件对马尾松人工林病害的影响[J].四川林业科技,2012(6):78-79.

[7] 肖秋玲.松落针病的发病规律与防治[J].林业实用技术,2002(2):17-18.

[8] 黄翠琴.松落针病药剂防治试验[J].福建林业科技,2004(3):34-35.

(责任编辑:张瑞麟)

S763.1

A

0528-9017(2014)08-1211-02

文献著录格式:何一佳.3种黑松落针病影响因素调查[J].浙江农业科学,2014(8):1211-1212

2014-03-17

何一佳(1981-),女,在读硕士研究生,从事农业技术推广工作。E-mail:heyijia2018@163.com。