哥伦比亚大学师范学院时期的郭秉文

——社会生活史的视角

2014-06-21周慧梅

周慧梅

(北京师范大学 教育学部,北京 100875)

一、前言

哥伦比亚大学师范学院(Teachers College, Columbia University,以下简称师范学院)中国学生群体对近代中国教育的影响,无论理论还是实践均甚为深广,而作为师范学院博士学位获得者的第一位中国学生,郭秉文无疑是明星级人物。既往研究成果中,学界对其创办东南大学、独特的办学理念、教育思想、中外教育交流及博士论文的影响力、有相当的认识,*代表性研究成果有:田正平:《留学生与中国教育近代化》,广东教育出版社,1996;杜成宪、王伦信、崔运武著:《中国教育史学九十年》,华东师范大学出版社,1998;谢长发:《借鉴与融合——留美学生抗战前教育活动研究》,河北教育出版社,2000;冒荣著:《至平至善 鸿声东南——东南大学校长郭秉文》,山东教育出版社,2004;陈竞蓉:《教育交流与社会变迁——哥伦比亚大学与现代中国教育》;杜成宪等:《中国教育史学九十年》,华东师范大学出版社1998年等。对其办学理念的“美国色彩”形成共识,“他(郭秉文)是按照美国模式来推进教育事业的”[1]。但是,有一个特别奇特的现象,学界广泛认同在美留学(特别在师范学院期间)对郭秉文影响巨大,却甚少有史料能对这一结论作出推演,对郭秉文在师范学院学习期间的情况,大多履历般一笔带过,语焉不详,甚至以讹传讹(如师从孟禄,英文版出版时间,英文版序、学位类别、将师范学院等同哥大研究生院等),换句话讲,对于师范学院学习期间予郭秉文之影响,学界在没有史料做立论支撑的情况下得出了一个“结论”,这种情况在学术研究中极为尴尬。笔者借在哥大师范学院访学契机,查证郭秉文英文版博士论文及相关研究成果,并以郭秉文后人Carllyn Hsu女士的授权档案为佐证,从社会生活史的角度,对其在师范学院学习期间(1911—1914)历史做一探索,还原郭秉文真正而全面的学习面貌。本文包括的问题如下:

(1)郭秉文为什么选择进入师范学院?学业成绩如何?同时期的博士获选人的成绩对比及修业年限。

(2)郭秉文的硕士及博士论文选题是什么?包括指导老师,选题初衷,要解决的问题;同时期其他博士的论文选题;就读期间与哪些教授有较深的交往和情谊?

(3)郭秉文哥伦比亚大学校园生活(主要是社团活动)怎么样?郭氏在其中扮演了什么样的角色?

二、选择师范学院动机、学业成绩及修业年限

相对于同时期的中国留学生,1911年进入哥伦比亚大学师范学院攻读学位的郭秉文年届而立,履历丰富,却大多与教育无关。1908年赴美国伍斯特学院( Wooster College)自费留学时,郭秉文已经28岁,在国内有长达10年的工作经验,凭借娴熟的外语长期从事海关、邮局和浙东厘金局等工作,仅有数月在清心书院担任教员*目前学界大多认为其担任一年清心书院的教员,但就郭秉文博士论文的英文版的“个人简介”(vita)中描述,他只在清心书院担任几个月的教职,九年半的时间在上海海关、上海邮局办公室等工作。;郭秉文进入伍思特学院主修理科,1911年获得理学士学位。该学院的葛德卫博士在撰写《郭秉文与伍斯特学院》一文时,也曾提到郭氏去哥伦比亚大学师范学院是“放弃之前研修法律的计划”[2]83。可以推测出,出国留学前或到美国之初,“教育”作为专业并没有进入郭秉文的视野。

这个推测,可以从郭秉文博士论文英文版的“个人简介”亦可得到佐证。1914年出版的英文版博士论文的正文后附有“vita”,对国内十年的工作经历的英文表述看,对担任清心书院教职(和教育有直接关系)并没有太多感情,数月后弃去教职时,采用“成功通过海关考试”的词语:

Soon after his graduation he became one of the teachers of the Lowrie High School. A few months later, having successfully passed the necessary examinations, he was appointed a member of the Chinese Maritime Customs Service, and for nine years and a half he served in various capacities in the following departments: the Shanghai Customs House, the Shanghai Post Office, The Kashing Customs Station, The Hangchow Custom House, and the Eastern Chekiang Likin Collectorate.[3]

尽管表述中采用的是第三人称,但按照出版惯例,“vita”或由作者提供,没有史料证明该文是郭秉文直接操刀,但可以肯定的是,郭本人是认可这种表述的。那么,是什么原因促使郭秉文“弃法律就教育”?

目前学界公认的说法,他选择哥伦比亚大学师范学院的初衷是“有感于‘培养人才,则有赖于教育’”[4]。伍斯特学院的葛德卫博士也证明这一点,认为郭氏在该校读书时对教育改革产生了兴趣,放弃了之前研修法律的计划,转投到哥伦比亚大学师范学院。[2]83换句话讲,郭秉文选择教育作为专业方向,其兴趣点却在于“教育改革”的力量,“国事败坏,思之以革之者”,他在博士论文中做了进一步阐述,在论及“教育与民族进步”关系时强调:“现在中国的教育改革为一枢纽,牵动各种改革事业,皆随之而变化;因为教育为国家造就栋梁之才,置国家磐石之坚”。[3]163-164这个选择缘由,和国内“教育救国”的舆论遥相呼应*“亡国亡种,人人不必居其罪,惟教育者之罪;强国强种,人人不得居其功,惟教育者之功。无他,教育者进化之的也”。见佚名:《教育通论》,《江苏》,1911(3)。;一些留学生放弃之前的专业,纷纷转向“教育”*据统计,1920年代前留美学生中有80%选择农业、矿业和商业,20%选择经济、政治科学和教育。详见Shu His-chang, Modern history of China’s sending students aboard, Shanghai, Chung Hua Book,Co.,1929:28.,次年进入师范学院读书的蒋梦麟“弃农就教育”亦是如此。有留学生专门撰文分析了中国学生“弃实业而从文哲”心态变化,“一言以蔽之,即归国后无正当之用途。无论在外国时所习何科,归国后辄以官吏及教员两途消纳之,此外虽有间执他业者,亦多用非所学。”[5]而选择教育作为研习学科,即能在“官吏和教员”两途之间游走,适应“归国后畸形的从业环境”,亦能践行所服膺的“教育改革”力量及顺应国人“学而优则仕”的传统心态。从郭秉文和蒋梦麟回国后从业轨迹看,他们全部精力亦放在了“教育改革”的推动上(做校长),而不是教育学术和教学实践。

1911年的哥伦比亚大学师范学院,中国学生群体并不庞大。据保罗·孟禄(Paul. Monroe)回忆,1905年师范学院迎来第一位中国学生,之后的数年每年一人,这种局面到了1910年得到改观;[6]据Dr.Kao统计,孟禄认为有“持续增长”(continually increasing)的1910年有2名中国学生,郭秉文入学的1911—1912学年有3名中国学生注册入学,其他国家的学生(除去美国)是57名,当年师范学院入学总人数为1 476人。[7]中国学生占师范学院学生总人数的0.002%,绝对属于少数群体。而考察此时期的师范学院,经过Mr. Vanderbilt、院长詹姆斯·罗素(Janes Earl Russell)近10年的苦心经营,师范学院在美国教育研究机构中声名鹊起,其在教育领域的博士授予规模也最大,以1905年为例,当年全美共授予6个教育领域的哲学博士学位,全部来自师范学院。[8]罗素在全美范围内为师范学院网罗优秀师资,哥伦比亚大学哲学系的杜威亦被聘为兼职教授,名师璀璨,囊括了全美教育各个分支学科领域发展的关键人物,中国学生师承大师的机会颇多。郭秉文1912年获得硕士学位,随即选择 “教育基础理论”方向,师从Prof. George. D. Strayer,攻读博士学位。

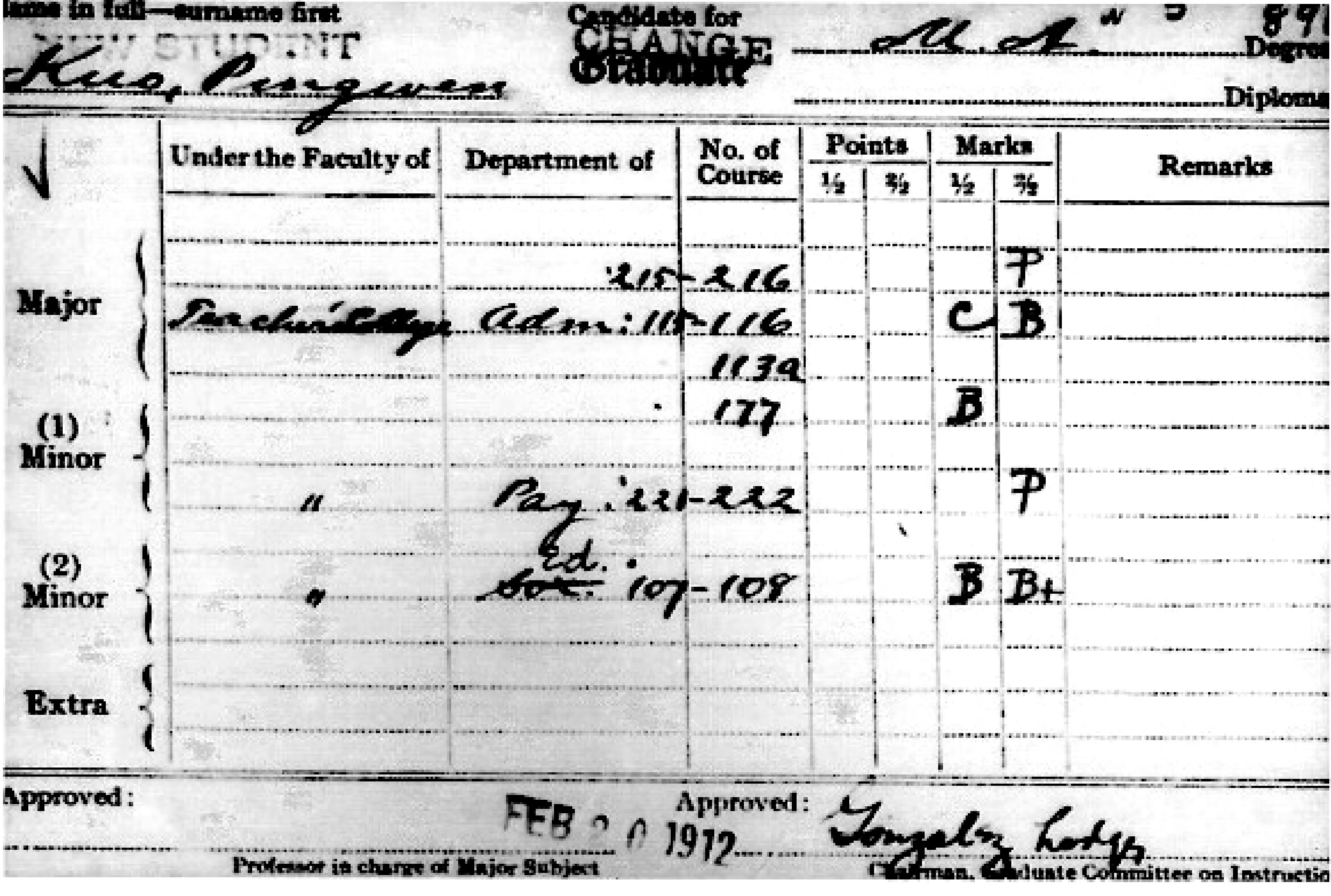

就师范学院的学业考核看,外国学生要通过该院组织的考试(1.甄别运用英语能力;2.申请各级学位的英语考试),哲学博士学位获选人要修满72学分。史料证明,入学及学位考试对英语娴熟的郭秉文没有任何挑战,但其学业成绩为中等略下,与美国同期学生的成绩有一定差距。以1912年的学业成绩单为例(见图1)。

图1 郭秉文学业成绩单(1912年)

资料来源:Registrar office, Teachers College, Columbia University, 得到家属授权使用。

从档案资料看,除去两门课程是“通过”外,郭秉文的学业成绩大多为“B”,最低为“C”,最好成绩为“B+”,同时期的美国学生成绩大多在A-到B+之间。师范学院采用的是权重分数法,分A、B、C三个等级9个分阶(每个分阶相差1分,A+为最高12分,C-为最低4分),相应的分数被划分为10个不同的等级,如10.16及以上被划分为10级,7分及以下被划分为1级,等级越高,学业成绩越好。郭氏的成绩等级换算后分别为7级(9.01~9.35,郭氏B+,可对应为9分)、4级(8.01~8.35,郭氏B,可对应为8分)和1级(7-;郭氏C,可对应为5分)。这个成绩分布,与其后的中国学生极为一致。Dr.kou曾对师范学院中国毕业生(1909—1950)抽样调查,结果显示,Ph.D学位获得者的学业等级均值为4.2,美国学生学业等级均值为7.15(1940—1950年间的随机数据)。[9]有研究者曾对此进行追因分析,认为中国学生的学业成绩与英语水平有显著相关,[10]此种推论得到孟禄教授的高度认可。[11]但具体到英语水平较高的郭秉文,此种说法却难以解释妥贴,是否和郭氏之前教育专业知识和实践经验缺失、抑或与郭的兴趣点等存在正相关,有待于进一步深入探讨。

郭秉文1911年入学,1912年获得M.A学位,1914年7月前后获得哲学博士学位。据Dr.Kou统计:中国学生攻读学位的年限:M.A的平均年限为1.6年(1~6年),哲学博士的平均年限为5.2年(2~11年);M.A的毕业平均年龄为30.1岁,哲学博士则为32.6岁。[12]具体到郭秉文,不论其M.A学位抑或PH.D学位耗时均低于平均值,郭氏入学时年龄偏大(31岁,毕业时为34岁)的劣势得以极大扭转,郭秉文教会学校出身以及多年海关工作经历所累积的娴熟英语表达能力及丰富的社会阅历,起到了关键促进作用。

三、论文选题、旨趣及指导老师

郭秉文的硕士学位论文题目为“中国现代学校的教师”(Teachers for Modern Schools in China),其后博士学位论文选题,继续围绕中国教育问题,选择了中国教育史,以“中国教育制度沿革史”(The Chinese System of Public Education)为题目,自称其撰著目的在寻求历史借鉴,“正言之,为模范,为指南;反言之,则亦前车之覆辙也”。[13]14此外,亦希望为英语语系的人们介绍繁复的、不同时代中国教育制度的演进(Kuo,1914,Preface,V)。实际上,郭秉文选择教育史作为论文选题,或许和当时师范学院为教育史研究重镇(以孟禄为学术领袖的教育史研究团队)有关,有不小比例的学生以此领域来选择论文题目。据不完全统计,在1899—1921年间,师范学院的191篇研究生学位论文中,46篇属于教育史领域,接近四分之一。[14]在郭秉文攻读博士学位(1912—1914)期间,孟禄的学生就有6位学生获得博士学位,内容全部属于教育史领域(沈文钦,2013)。

郭秉文采取了通史式样布局论文。郭氏坦言这种通史式写法会遗漏或简化一些重要的材料,但利大于弊,不仅对中国教育感兴趣的西方读者有所帮助,也为自己进一步研究奠定基础。该论文共分8章,资料来大致分为两类,马端临编撰的《文献通考》(时段从上古到宋朝宁宗时期)和法国教育家E.C. Biot 的《中国学校铨选史》(1847年出版)是论文前六章的主要资料支撑,梳理了从上古到中华民国成立的教育制度沿革;第7章“当前重要教育问题)及第8章结论的资料来源为教育法令、教育部及其他教育团体的报告、教育期刊文章等。(Kuo,1914,Preface,v-vi)

郭秉文对中国教育问题的态度,集中展现在论文第7、第8章中。第7章围绕“教会学校与公共教育体系的关系”“教育与道德发展”“学校纪律与管理”“新教育体系的融资”“普及教育”“教师培养”和“教育与生活的关系”七个内容展开。在论述展开过程中,郭秉文既有的学习经历、宗教信仰和擅长交际的个性成为底色,如论及“教会学校与公共教育体系的关系”,郭氏不忌自己教会学校出身,大力肯定教会学校(无论天主教还是新教)对中国教育的贡献,培养和正在培养大量毕业生,教会学校亦在积极响应政府提倡“通过教育培养民族自信心”, 提出教会学校能制定更适合时代发展的教育目标,补公共教育体系之不逮。“教育与生活的关系”部分,特别援引江苏省教育会会长黄炎培对当时与中国生活相脱节之新教育的质疑,在对黄炎培实用主义教育主张表示支持的同时,还专门对黄氏其人及主张做了注释说明。郭秉文学成归国后,黄炎培不仅为其博士论文中文版(1916)做序,盛赞“空前之作”,更以江苏省教育会会长的身份,全力支持郭秉文南高师改造及组建东大。第8章郭秉文援引孟禄“从实际使用出发学习”的观点,批判中国传统教育远离日常生活,并由此得出结论,认为中西文化各有短长,国人不应妄自菲薄,“搜集前清至今日兴新教育之经验,再参用欧美制度之所长,以及保存吾国自古教育之所宜是也。”[13]155孟禄应邀为郭秉文博士论文中文版作序(1916),“郭博士之著是书,不独表扬己国之事迹,且俾西人,恍然又悟于中邦维新之变革”[13]6,给予大力肯定。

审视郭秉文博士论文风格,八章加上介绍、篇幅长达171页的正文却只有105处注释(分布如下:Introduction,1;chapterⅠ,15;chapterⅡ,12;chapterⅢ,12;chapterⅣ,7;chapterⅤ,10;chapterⅥ:24;chapterⅦ,19;chapterⅧ,5。Kuo,1914),第七章注释19“黄炎培”却是全书唯一一处对资料作者进行详细介绍的(Mr. Huang yan pei,162页);在chapterⅧ结论章节中,在课程(Curriculum,166页)和教育模式(Method of Education,167页)中援引资料全来自孟禄(Chinese Students’ Monthly,1913),占该章节的资料来源的40%。虽不能依此来做因果推论,不能武断郭秉文借此和孟禄、黄炎培联络情谊,但郭氏审时度势、人情练达却是不争事实。

郭秉文博士论文于1914年由师范学院出版,依照扉页署名 “Ping wen Kuo, M.A.”及“Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy, in the Faculty of Philosophy, Columbia University”字样说明,足以证明郭秉文此时尚没有被授予博士学位。需要说明的是,根据哥伦比亚大学要求博士毕业生出版博士论文的传统,博士论文出版和博士毕业时间不一致是常事。

郭秉文英文版博士论文的扉页,同样传达了值得深味的信息,作者下方的身份说明罗列了郭氏一系列社会职务,不仅江苏省欧美教育委员会成员,甚至不定期的中国海关事务成员也赫然再列(member of the kiangsu provincial educational commission to Europe and America and Sometime Member of the Chinese Maritime Custom Service),加上“Preface”(Vi)标注的写作时间看,至少1914年6月1日前,郭秉文似尚未正式收到南高师的聘书。之前研究成果中认为“次年(1915年,笔者注),哥伦比亚大学教育学院出版了他的博士论文,导师孟禄教授为之作序”及“1914年,当郭秉文正在哥伦比亚大学准备博士论文时,收到正在筹备的南京高等师范学校江谦校长的一封聘书,邀请其做教务主任”等结论(冒荣,2004),似需进一步推敲斟酌。

有意思的是,郭秉文虽与孟禄关系颇密,却选择了以“教育行政与统计”为专长的Prof. George. D. Strayer作为导师。据研究者统计,在1903—1922年,孟禄先后指导了23名教育史方向的博士论文,却无一名中国学生。[15]当然,这和郭秉文、蒋梦麟(1917)之后近30年再无中国学生选教育史领域为论文题目、不受中国学生青睐有很大关系(刘蔚之,2013),但郭秉文、蒋梦麟(A study in Chinese principle of education)均以教育史领域题目却同时选了Strayer为导师,背后却意味深长,学缘圈子应该是最大现实考虑。

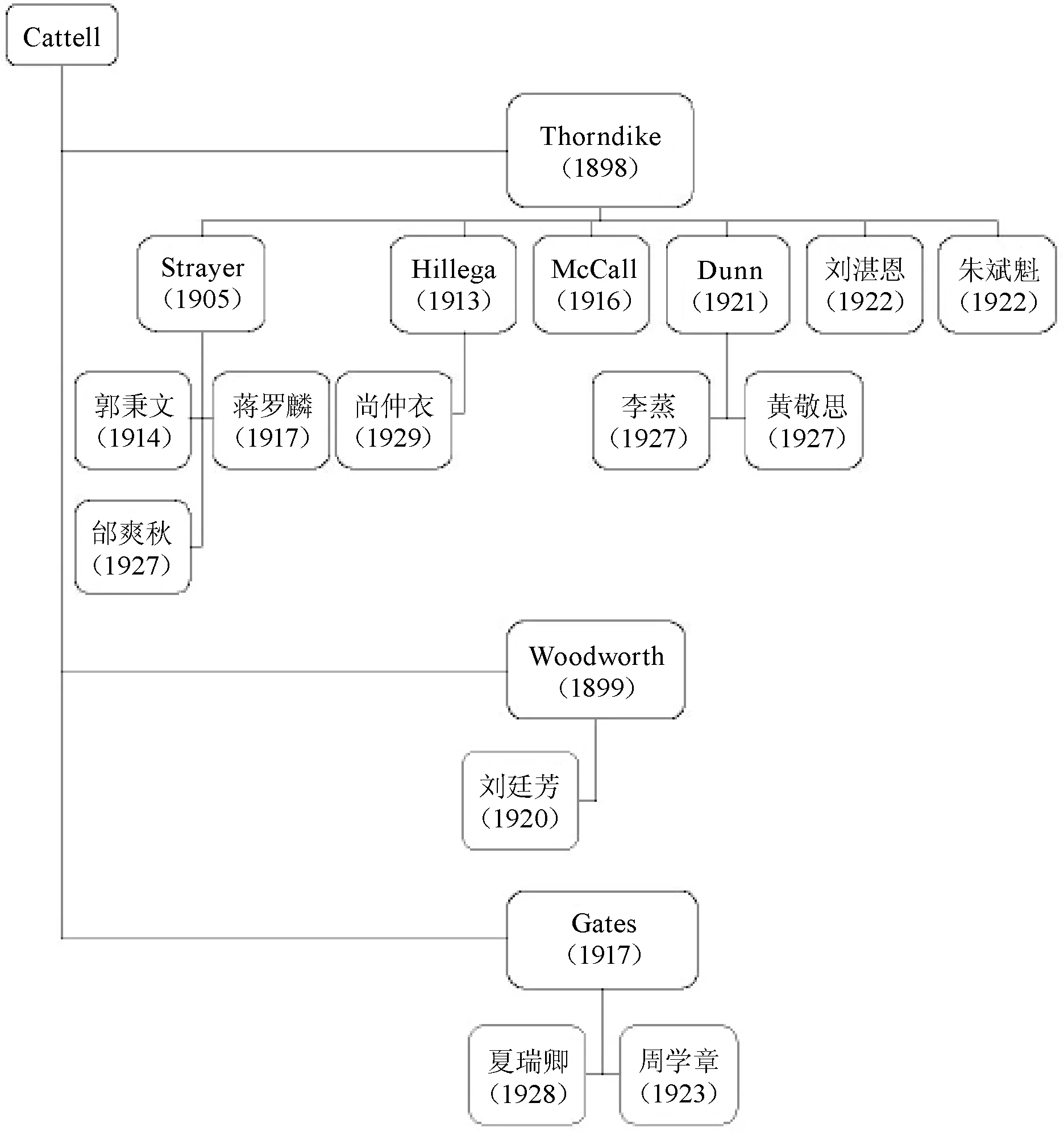

从学源派分看,孟禄1897年博士毕业于芝加哥大学,受过系统的史学和社会学训练, 1899年被院长罗素招致麾下,担任教育史副教授,1902年晋升为教授,研究专长为教育史; Dr. Strayer师从师范学院知名心理学家Thorndike,1905年获得博士学位,1910年出任教育行政学系主任。两人相较,Strayer最为突出的是学缘优势,刘蔚之博士的研究也证明了这一点*Thorndike师从师范学院心理学系知名教授J.M. Cattel(1905)l,与Prof. Woodworth、Prof. Gates为同门兼同事,而Thorndike指导的Hillega(1913)、McCall(1916)、Dunn(1921)同时留在师范学院担任教职。1930年前获得博士学位的7位中国学生(教育心理学方向)均与Thorndike有直接或间接的师承关系。详见:刘蔚之:《美国哥伦比亚大学师范学院中国学生博士论文分析(1914—1929)》,载台湾《教育研究集刊》2013年版第59辑第2期第31页。。人情练达如郭氏、蒋氏,深知学缘、流派留绪所及,借助导师Thorndike的关系、拥有庞大学缘关系网的Strayer自然成为他们的首选。

后来事实证明也的确如此,截止20世纪40年代,Prof.Strayer又先后指导了邰爽秋(1927)、何荫棠(1933)、陈友松(1935)和刘彭年(1944)4位中国研究生,陶行知的博士论文指导导师亦为 Strayer(惜未能完成),Prof. Strayer成为师范学院指导中国学生最多的一位导师。据刘蔚之博士统计1914—1930年15名获得哲学博士学位的中国学生,除去Strayer亲自指导的3名外,其他12名导师分别为R. S. Woodworth (刘廷芳,1920)、E. L. Thorndike(刘湛恩,1922;朱君毅,1922)、I. L. Kandel(庄泽宣,1921;李建勋,1925)、W. H. Kilpartrick(张彭春,1922)、A. I. Gates(周学章,1923;夏瑞卿,1928)、F. W. Dunn(李蒸,1927;黄敬思,1927)、R. Pintner(陈选善,1928)和M. B. Hillegas(尚仲衣,1929)所指导,Prof. Woodworth和Prof. Gates为Strayer的师叔辈,而Dunn和Hillegas则为Strayer同门,根深叶茂的导师人脉几乎悉数将中国学生覆盖进来(刘蔚之,2013)。门派之别,同学之谊向来为国人所重视,“中国为人情社会,而且实际上地缘较血缘作用更大,同乡同学又是维系人情的重要纽带,这种感情因素往往制度化为社会组织功能。”[16]作为Strayer指导的第一位中国博士学生,郭秉文获得了不可多得人脉积累契机,为其和其后师范学院中国学生群体结下了繁复的学源谱系。

图2 Dr. Strayer 学缘谱系图

资料来源:刘蔚之:《美国哥伦比亚大学师范学院中国学生博士论文分析(1914—1929)》,台湾.教育研究集刊,第59辑第2期,2013,第31页。

当然,尽管选择Prof. Strayer为导师,孟禄对郭秉文的学业指导并无阻滞,郭秉文在论文“Preface”中,除去对导师Dr. Strayer和Dr. Farrington*郭秉文在Preface先后表述有出入:致谢段开篇便向Prof. Farrington(教育史专家)致敬,“I wish to express my thanks to Professors Farrington, Monroe and Hillegas, of Teachers College,……”而该段最后再次提到Farrington,且将其列为自己指导老师之一,“My thanks are especially due to the two professors in charge of my major studies, Dr. Strayer and Dr. Farrington, who have taken a deep interest in my work form the beginning to the end”,笔者尊重作者的说法,照实录入。致以敬意外,还对师范学院教授Monroe和 Hillegas、哥大教授 Hirth、Presbyterian Board of Foreign Missions的Dr.Sailer及同事Messrs做了致谢((Kuo,1914,Preface,v-vi))。从孟禄为郭秉文博士论文中文版做序以及其回忆中对郭氏的描述,都表明两人之间虽无直接师承关系,但谊如亲炙。这也为两人之后20余年的亲密合作(如孟禄前后十余次访华,几乎每次都和郭秉文有过交集)打下了坚定基础。从其博士论文及选课档案所传达的信息看,郭秉文与师范学院兼职教授杜威(John. Dewey)没有学业交集。

四、社团活动及人际谱系

郭秉文进入哥伦比亚大学师范学院读书之时,恰逢近代中国第一次留美高潮。随着旅美学生人数的增加,原本松散的留学生联谊组织渐趋正轨,经过多方努力,特别是同在哥伦比亚大学读书的顾维钧直接推动下,1911年全美学生会组织得以统一,留美中国学生总会成立,下分东、中、西三个分部,郭秉文当选为首任主席。

实际上,郭秉文之所以能当选,哥伦比亚大学以36名中国学生居各高校之首(中国学生居多的高校为哈佛大学和密歇根大学各26人,麻省理工学院24人,芝加哥大学22人等,1910年,朱庭琪),人数众多有关;与曾担任东美中国留学生学生会主席、同时也在哥伦比亚大学读书的顾维钧的支持密不可分;必须指出的是,郭秉文在伍斯特学院时积累的宽厚人脉,亦发挥着绵远作用。早在1909年,郭秉文与姻亲王正廷(耶鲁大学学生,时任留美学生青年会总干事)、曹云祥(耶鲁大学学生,1922—1927年担任清华学校校长)一起,成立了北美基督教中国学生会(Chinese students’Christian Association in North America)并成为该会第一届执行委员会委员,除此之外,郭秉文还担任东美中国学生会(The Chinese Students’Alliance of the Eastern States)总秘书。[17]东美中国学生会以“成立最后,而人数最多,势力最大”, 郭秉文作为该会总秘书,担任英文月刊《中国学生月报》(The Chinese Students Monthly)*《中国学生月报》创刊于1905年,由美东中国学生会所发起,目的为联络留学生,“留学生散处于各方,声气不易贯通,故有月报。平日所用皆英文,且印刷亦较便,故用英文。”其内容有论说和新闻,“凡可以贯通声气者皆备载焉。” 朱庭祺:《美国留学界》,载留美学生会编:《庚戌年留美学生年报》1911年6月出版。总编辑,加上郭秉文极善演说,为雄辩之士(朱友渔,1971),和中国留学生群体有大量交往。这些履历,为郭秉文当选做了重要铺垫。

在郭秉文等人的倡导下,夏季年会交流的制度化的同时,更加强了留学生与国内社会的联络,主要体现在办刊方面。中国学生会不仅对《中国学生月报》内容和目标做了改动,刊载载美国政治风俗并设立“学生世界”,对回国留学生的情形予以详细记录,以期收“新大陆文化之导线,习英文者之良师,新学界不可不读”之效;而且增设《中国学生月报》中文版,以“年报”为名,“使国内之人略知美国情形及留学界情形”,“年报”在纽约编辑,由国内“中华书局”代为出版,每年出版一期,至1914年元月出年报共3期,是年春季改为季刊。《留美学生季报发刊序》(Quarterly Report of Chinese Students Forward)开宗明义:“吾留美同人负笈海外,国人之所期望,父老之所训诲,固无日不以祖邦为念。羡彼北美民国,而欲以其目所见耳所闻心所得以为是者,语于吾国人”(编辑部,1914)。揆之史实,尽管中国学生总会给予大量支持,编辑部历届主编及编辑殚精竭虑,但因经费距离等诸多原因,加上“季报常年亏损”,与《中华教育界》、《教育杂志》等教育杂志相比,发行量不足为道,*《季报》编辑部在美国,在上海出版,前后与中华书局和商务印书馆合作(1914年1月至1916年年底由中华书局印行,1917—1928年由商务印书馆负责发行)。1914年总干事程懋庆与中华书局协商,议定版权归中华书局,须寄赠编辑部500册,1916年因季报常年亏损,遂减少为400册;1917年胡适继任主编后,改与商务印书馆合作,每期印刷1 000册(其中500册由商务印书馆直接寄给订阅者,其余500册在国内发行)。且订阅者大多为留学生,其时在国内影响也难以评估。实际上,以郭秉文为代表的留学生领袖,他们之所以坚持发行中文季刊的策略意义可能远远大于其实质内容,它与其说给留学生发表见解、相互交流提供了一个平台,倒不如说是留学生面对国内时局变化时所自发形成且尤为必要的一种回应。

郭秉文在师范学院期间,还参加了中国教育研究会,该研究会成立于1907年前后,成员由师范学院的中国学生和对中国问题感兴趣的美国教授组成,就中国热点教育问题不定期举行讨论会。据顾维钧回忆“中国学生俱乐部”也是郭秉文常去的地方,他和郭秉文虽住同栋学生宿舍(Hartley Hall),因不同院系平日碰面的机会甚少,但在纽约领事馆举行的中国学生俱乐部月会成了两人增进友谊的场所,他们兴趣相投,热衷于谈论中美关系等问题。*We had interesting chats about China and the United State. we talked about the contrast in their wealth and strength on the international scale and the reasons for it, as well as the ways and means of national reconstruction. 详见顾维钧(V.K. Wellington Koo):《In Memoriam》,China Academy,1971,ⅷ.郭秉文还时常被邀参加纽约社会名媛的集会,同去的朱友渔(General Seminary in New York,1909)自称为“郭的跟班”(tag along),回忆郭秉文以“庄重、善谈、绅士般的学者气质”而成为最受欢迎公共演说家(public speaker)。*We used to be invited out together to give talks to groups of society ladies. In those days, Dr. P. W. Kuo was always the favorite public speaker, for he had such a style and eloquence in his way of talking & presenting a subject. His dignified and impressive way of conveying his ideas always attracted attention. Dr. Andrew Yu-yue Tsu, 1971.借助校内外的社团活动,郭秉文得以结识全美各地高校读书的中国学生,加上郭秉文借助导师Strayer及知名教授孟禄等编织的学缘谱系,为其后归国办学、延聘大量留学生到南高师及东南大学、从事社会兼职(如中华教育文化基金董事会等)都提供了极大便利。

在读期间,郭秉文前后加入美国大学优秀生全国性荣誉组织(Phi Beta Kappa ,由Stanford University 授予)和 Phi Kappa Lambda(由oberlin College授予),成为其会员,并获得“Livingstone Fellowship in Education(由Teachers College授予)”(郭夏瑜, 1971)。根据朱君毅对包括哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等37所大学644名中国留学生(哥伦比亚大学师范学院,博士论文,1922)研究发现:不同于美国学生,中国学生的学术工作和非学术工作之间存在着显著相关。而且,这个显著相关还揭示了一个更意味深长的意义,即它表明中国学生在美国的非学术工作,是一个高度的学术型,而不是一个社会,娱乐和运动类型。非学术活动中,中国学生在美国的普遍参与和发展自己的能力,包括领导能力,几乎完全由学术讨论,演讲,辩论,写作等组成,其中学术贡献显然占很大一部分。另一方面,非学术活动,如田径,各种形式的社会事务,领导需要的素质,从那些至关重要的奖学金或荣誉组织看,在美国的中国留学生很少参与。[18]而Phi Beta Kappa就是朱君毅说的至关重要荣誉组织之一。据Dr. Kou统计,在1909—1950年408名师范学院中国学生中,共有2人被Phi Beta Kappa吸收为会员,郭秉文为其一(Kou,1951)。从这点看,郭秉文的社会交际能力,在哥伦比亚大学师范学院读书期间,在高度学术型的留学生圈子已经得到充分展示,为其回国后掌校南高师(东南大学)延揽留学生做了至关重要的铺垫。

朱君毅“在美中国留学生社会活动评判标准数值表”同样证明了这一结论。按照朱氏分类,郭秉文的社会活动(不完全统计)对应着如下数值(从高到低):留美中国学生会主席(Chinese Student’s Alliance in America)为9.2;博士学位获得者(PhD)为8.9;美国大学优秀生全国性荣誉组织成员(Phi Beta Kappa)分值为7.4;留美中国学生基督会执行会理事(Chinese Student’s Christian Association)和留美学生月报总编辑(Chinese Student’s Monthly)均为7.3;教育俱乐部或社团为6.2~2.8分(没有确切史料说明郭秉文在哥大未来教育社担任的职务);省教育委员会委员(member of the kiangsu provincial educational commission to Europe)为4.8~2.8分。朱氏认为这些转换为数值的所有个人记录合并为其总内在信用(total credit therein),*With the help of this scale, the individual records were turned into numerical values. If a student had several records in any one quality, then all the transmuted values were combined representing his total credit therein. Jennings Pinkwei Chu, Chinese Students in America: Qualities Associated with Their Success, Teachers College, Columbia University, 1922, 42-45.除去留美中国学生基督会和留美学生月报总编辑是在伍斯特学院期间担任,其余各种社会活动均是在师范学院。所以,师范学院期间是郭秉文在留学生群体中获得社会声望、积累人脉的关键时期。

五、结论

通过上文的分析和讨论,主要研究发现可以总结如下:

(1)郭秉文选择师范学院,动机在于“教育改革”的力量,而不在“教育”专业本身,这一点,与他回国后只担任教育行政职务可以证明,“公在校未任课”(吴俊升,1971)。相对同时期美国学生,学业成绩中等偏下,修业年限低于中国学生平均值。

(2)郭秉文硕士论文和博士论文都选择中国教育问题,博士论文为教育史领域,导师Dr. Strayer研究专长为教育行政与统计,师范学院教育史教授孟禄和Farrington对其学业指导甚多,并与孟禄教授结下一辈子的友谊,孟禄对郭氏极为倚重,视郭氏为“最胜任、最可靠”的人。*To carry out such an important and delicate mission, Professor Monroe invited Dr. Kuo to help him both as secretary and counselor. Indeed, he could hardly have found another person more competent and trustworthy than Dr. Kuo. .V.K. Wellington Koo:《In Memoriam》,China Academy,1971,X.没有史料证明郭秉文在师范学院时期和杜威有学术交集。

(3)郭秉文在师范学院期间继续热衷于学生社团活动,参与了各种类型的留学生学生组织(基督教学生会、东美留学生会)大量工作,并与关键人物王正廷、顾维钧等人有密切友谊,当选为留美中国学生会首任主席(该位置在“在美中国留学生社会活动评判标准”分值以9.2分高居榜首,朱君毅,1922),积极推动《中国学生月报》增设中文版“年报”;通过社团活动广泛交结美国各高校中国留学生,积累人脉,他的宗教信仰(基督徒身份)为他提供了有利契机。

郭秉文作为师范学院的第一位中国博士学位获得者,不仅开启了中国留学生在师范学院申请并获得博士学位的新纪元,有意思的是,郭秉文兴趣点虽在于“教育改革”力量,但其选择师范学院主修“教育”,却推动了“教育”作为中国学生选择“Professional”的进程,截止1950年,先后有47名*关于具体人数,有不同版本,华东师大的丁钢教授认为有48人,其中获得教育学博士人数为14名,详见《20世纪上半叶的哥伦比亚大学师范学院的中国留学生——一份博士名单的见证》,载《高等教育研究》2013年第5期;而据台湾师大的刘蔚之博士考证,邱椿(1924)、李昂(1925)未统计其中,相应总数亦会有不同(刘蔚之:《美国哥伦比亚大学师范学院中国学生博士论文分析(1914—1929)》,载台湾《教育研究集刊》2013年第2期)。就目前笔者查阅的资料看,只发现13名中国留学生教育学博士学位获得者,所以本文暂采用47名。中国留学生在师范学院获得博士学位;郭秉文在师范学院学习期间的成绩、学术兴趣以及学术成就,与其后的中国留学生有很多共性。郭秉文在师范学院期间利用社团活动在中国留学生群体中积累人脉,为回国后延聘留学生师资提供极大便利。他的博士论文“The Chinese System of Public Education”更是开中国留学生以本土教育问题为博士论文选题先河,同后继者一起,为西方学界提供了一个更深入了解中国教育的机会,*Bailey认为,在近代中国,相对于杂志论文,中国留学生的学位论文更有条理、用英文善于分析性的介绍了中国教育的现状。详见Paul J. Bailey , Reform the People: Changing Attitudes Towards Popular Education in Early Twentieth-Century China University of British Columbia Press,1990,6-7.引起并强化了美国知名教授对“中国教育问题”的强烈兴趣*1921年,孟禄在撰写“Project for training foreign students of education in Teachers College ,Columbia University, and for the establishment of an institute of educational research and survey for foreign lands”中,专门论及留学生(特别是中国留学生)对美国的贡献,认为通过这些中国学生,让美国教师和人民开阔了视野,改变了对中国学生的印象,认识到他们中的很多人英语说得很流利,而且比一般美国学校的教师的拥有更深厚的文化修养。详见International Institute of Teachers College, Report of the Director, “Dean’s report”, 1921, New York: Teachers College,11。,并同回国的哥大毕业生一起,直接推动了师范学院知名教授杜威(兼职)、孟禄和麦柯先后访华,扩大师范学院对中国教育改革影响的同时,中国教育与世界教育更为紧密联系在一起。

特别需要指出的是,郭秉文与孟禄在师范学院时期结下了醇深的师生情谊,历经岁月发酵,慢慢延展成了中美文化交流的一座坚实桥梁,具有了历史的意义。不论中华教育文化基金董事会(China Foundation for the Promotion of Education and Culture,1924)抑或华美协进会(Chine Institute),两者早期事业发展都与孟禄、郭秉文的努力推动不无关系,这一点,对中国教育现代化和师范学院的国际影响力扩大,意义都极为深远,值得深入探讨。

参考文献:

[1] 周谷平,朱绍英.郭秉文与近代美国大学模式的导入[J].河北师范大学学报:教育科学版,2005(5).

[2] 葛德卫.郭秉文与伍斯特学院[M]//东南大学高等教育研究所,郭秉文与东南大学,南京:东南大学出版社,2011.

[3] Ping wen Kuo, The Chinese system of public education[C].Teachers College,Columbia University,New York,1914,vita.

[4] 高明.郭故校长秉文先生行状[M]//郭秉文先生纪念文集.台北:中华学术院,1971:4.

[5] 张贻志.告归国留学生[J].留美学生季报,1916(春季号).

[6] Paul Monroe, Project for training foreign students of education in Teachers College ,Columbia University, and for the establishment of an institute of educational research and survey for foreign lands, International Institute of Teachers College, Report of the Director, “Dean’s report”, New York: Teachers College,1921:3.

[7] Distribution of Chinese students attending Teachers College during the period 1909-29, students from other lands ,and total enrollment in the College, Lin Ying Kao. Academia and professional Attainments of Native Chinese students Graduating from Teachers College, Columbia University (1909-1950). Teachers College, Columbia University,1951:43.

[8] Doctorates Conferred by American Universities[J]. Science,1905,22(559):321-327.

[9] Lin Ying Kao. Academia and professional Attainments of Native Chinese students Graduating from Teachers College, Columbia University (1909-1950)[D]. Teachers College, Columbia University,1951:80-82.

[10] Chu,Jenning Pingkwei.Chinese students in America[D].New York, Teachers College, Columbia University, 1922:51.

[11] Chen Paolo-chuen,Tao Hsing-chih.Monroe’s Discussion on Chinese Education[D].Chung-Hua Book, Co.,1922:15.

[12] Lin Ying Kao. Academia and professional Attainments of Native Chinese students Graduating from Teachers College, Columbia University (1909-1950)[D]. Tea-chers College, Columbia University,1951:59-60.

[13] 郭秉文.中国教育制度沿革史[M].周盘,译.上海:商务印书馆,1922.

[14] Birdseye, C. F. Individual training in our colleges[M]. New York, The Macmillan company, 1907:134.

[15] 沈文钦.教育史学科在美国的早期制度化历程——以孟禄和哥伦比亚大学师范学院为中心的考察[J].教育学术月刊,2013(10).

[16] 桑兵.近代中国学术的地缘与流派[J].历史研究,1999(3).

[17] Stacey Bieler.“Patriots” or “Traitors”? A History of American-Educated Chinese Students[M].New York,2003:223.

[18] Jennings Pinkwei Chu. Chinese Students in America: Qualities Associated with Their Success[D].Teachers College, Columbia University,1922:27-28.