微信:大众传播向个人传播的转化

2014-06-19太清艳太清华

文/太清艳 太清华

加拿大著名传播学家麦克卢汉曾说:“任何媒介对个人和社会的任何影响,都是由于新的尺度产生的。”作为一种传播方式,微信是由互动而引发的扩散传播,藉由人际传播的链条实现传者身份的变换,同时形成个体对个体传播的“微”渠道,但其传播效果是否受到了人际关系的局限?由于新技术的发展,大众传播传统的集中传播方式渐渐地被分散,新兴的微信是否分担了大众传播的社会功能?这都是本文所要探讨的问题。

微信的界定与优势

从传播的范围来讲,微信在小范围内对传播的对象有明确的指向,大范围则呈扩散状传播。其中小范围是指微信的微群功能即“朋友圈”。朋友圈有两种关系形式:一种是现实意义上的人际关系,是熟人间的交流,传播的范围相对有限,传播方向清晰;另一种是拟态人际关系,圈内“朋友”是现实中的陌生人,仅由于某种共同喜好而形成了一个社区。微信的大范围传播,实质上是一种人际关系的连锁,将信息在无形中扩散。对于传递的信息,无论是虚拟的朋友圈还是现实的朋友圈,无论是可控的小范围,还是无意识的大范围,都凝聚在同一个社区之内,所以对信息内容的选取和所传受众都具有一定的限定性,由此微信的“微”字是指其信息的指向性。

较之传统的媒介,微信具有以下几个优势。

第一,易得性。微信的产生有赖于智能手机,智能手机具有便携性,只要在无线网络环境下,即可使用,更易成为人们进行信息沟通的首选途径。

第二,互动性。通过微信的信息发布、评论、语音对讲等功能,受众之间可以方便地进行互动。

第三,时效性。微信的微群功能和转发功能,让群中的每一个受众都可成为事件的发话者,藉由微信高效互动和扩散式传播机制,向收音机一样即时传播。

微信的使用率日益上升,以下笔者通过问卷调查的方式考察其传播效果。

数据调查与分析

笔者于2013年6月15日将“微信使用调查问卷”发布在微信朋友圈,2013年6月20日最终收回问卷210份,其中有效答卷208份,分别来自北京、上海、沈阳、长春、大连和松原等6个城市。参加调查问卷的受众中,女性占75%,男性占25%;博士占5%,硕士占20%,本科(含在校生)及专科共占72%,高中毕业占3%;20~30岁占15%,30~40岁占36%,40~50岁占45%,50岁以上占4%。被调查者包括在校生、高校教师、政府工作人员、企业工作人员、媒体工作人员、自由职业者和退休人员等。

调查问卷的问题及分析如下。

使用微信的频率。用户每日使用微信的次数(如图1),89%的受众每日使用微信3次以上,微信是其获取信息的重要渠道。

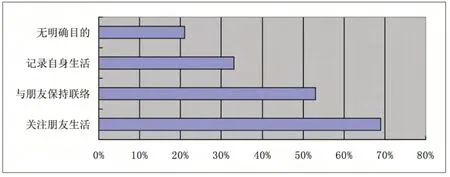

使用微信的目的。用户对微信的使用目的如图2所示。

图2 受众使用微信的目的

由图2可以看出,受众使用微信的主要目的是与朋友联系或关注朋友的生活,而把微信作为大众传播工具来使用的则是附加目的。

使用微信所关注的内容。笔者选择了几个具有代表性的内容作为选项,如图3所示,其中使用微信关注时政和教育的受众所占的比例一样,都是34%;关注财经内容的受众占29%;关注娱乐和体育的受众分别占23%和12%;关注其他内容的受众占43%。据笔者观察,受众所关注的内容与其职业息息相关,而作为自由职业者选项最多的是其他。

微信是否起到了预警作用。微信中对某种犯罪行为的预警描述,能够引起警觉的受众占78%,不在意的受众占22%。

行为心理学认为,运用“敲警钟”的方法唤起人们的危机意识和紧张心理,促成他们的态度和行为向一定方向发生变化,是一种常见的说服方法。

利用微信进行犯罪活动一直是微信的伴生物。通过微信犯罪所产生的受害者,主要有两个渠道:一是误交友,二是个人信息的泄露。但凡事都有两面性,在某种程度上,一些违法者利用微信实施了犯罪行为,另一方面,调查数据表明微信也提供了一种预警机制,微信用户由此而摆脱危机的例子并不鲜见。

微信是否会改变受众对事物的原有态度。对这一问题的回答,1.9%的人选择了“会”,43%的人选择了“不会”,55.1%的人选择了“会有一些影响”,而影响则蕴涵着改变的可能性。

半数以上的受众相信微信中所传递的信息,至少是不置疑。笔者认为主要原因是对信源的认可程度。美国实验心理学家卡尔·霍夫兰对大众传播的说服机制进行研究后,提出“可信性效果”,即“一般来说,信源的可信度越高,其说服效果越大;可信度越低,说服效果越小。”微信中的信息以个人传播的形式出现的时候,信源的性质发生了改变,个人接受信息并改变态度的可能性就会增大。

图3 受众关注内容

微信的功能蜕变

角色的重构:由人际交流到信息传递。从微信本身的特点可看到其设计初衷为人际交流。人际传播是几种传播类型中内容与形式最多样的传播方式。但面对面的交流与通过媒介进行交流有一定的区别:面对面交流最大的优势是反馈及时,同时体态语增加了交流中的言外之意,而使用媒介交流,能够使信息增值,克服时空障碍,到达更大的范围;面对面交流最大的问题是信息转瞬即逝,而微信像其他电子媒介一样克服了这个缺点,使信息的再次传播变得更容易。微信的朋友圈使信息形成了一个连续的链条,信息与思想在这个链条上川流不息,每个人都是受众,又都是传播者。

1940年,美国著名社会学家拉扎斯菲尔德等提出了两级传播的假说,即观念总是先从广播和报刊等媒体传向“意见领袖”,然后再由这些人传至不那么活跃的人。也就是说,信息的传递是按照“媒介—意见领袖—受众”两级传播的模式进行传播。之后的研究发现,在大众传播中,两级传播对事实没有充分的解释力,因为信息从媒介直接流向媒介使用者,无需通过中间人。微信的出现,似乎可以重拾这个假说。关注公共事件信息的微信用户可以发现,朋友圈中总是有一个中间人,只要关注他,便会不时获得大量该类信息。可同时矛盾的是,发布者并不知信息的最终流向,因为每个人是信息接收者的同时又都是信息的传递者。所以在微信中,两级传播与多级传播并存。信息影响着个人,个人也影响着信息的流动。传播者与受众不时变换角色,也重构了微信在社会中的角色。

功能的重构:由信息接收到态度改变。传播学认为,传播效果的发生一般要经过认知、心理态度和行动三个层次。通过调查得知,微信中在与自我观点相冲突的见解出现时,55%的人选择“会受到影响”,这说明在心理态度层面已经接受了其他人的观点。显而易见的事实是,从心理到行为通常是一个比较漫长的变化。

霍夫兰在进行说服研究时,是以意见和态度来衡量对个体是否产生了有效的结果。意见是公开表达的见解,在微信中体现在评论上;而态度则是潜在的,它包含了积极和消极两种取向。积极的态度会影响个体对相关问题的意见。在态度的改变中,关注、理解和接受是三个重要的变量。营销中的说服机制就遵循着这样的步骤:注意产品—理解接受产品—采取行动。

在电视机最初普及的时代,曾出现过“电视人”或“容器人”,其症状是:过度沉湎于媒介而不能自拔,一切价值和行为选择必须从媒介中寻找依据,满足于与媒介中的虚拟社会进行互动而回避现实的社会互动等。微信的使用尚属起步阶段,是否会让现代人患上“微信依存症”,我们无法考证。但微信的信息传递功能毋庸置疑,其说服机制也初见端倪,这是否可以说明微信正在悄悄地行使着部分大众传播的社会功能呢?笔者认为,答案是肯定的。

总之,通过对微信的传播功能进行初步的分析,发现其使用方便,信息形式不受局限,传播的内容广泛,其载体具有便携性与易得性;转发功能扩展了传播范围,两级传播与多级传播并存;通过认可的信源所转发的内容,更易获得较高的认知效果;在微信中公开表达受众自身的态度,更易形成一致的舆论;微信具有环境监测的功能,为受众提供了预警机制。

微信的出现为传统的大众传播续写了新的涵义。正如美国传播学教授施拉姆所言,大众传播受众的个人控制力将继续增强,而集中传播的形式将会改变。

从传播学的角度来说,微信是一个平台,一个介质,它承载着大众传播的信息,维系了社会交往的网络,同时实现了由大众传播向个人传播的转化。