我们应该怎样做乡村建设

2014-06-14罗家德

罗家德

费孝通先生所述的“江村经济”已一去不复返。历史上,四川有袍哥文化,南方有宗族文化,时至今日,南方一带的某些村落还有宗族味道。然而,整体而言,在工业化和市场化过程中,乡村社会基本处于解体中。

如今,中国内地已有52%的城市人口;待到这一波城镇化结束时,应有70%~80%的人口住在城市,与西欧、日本、韩国等社会相差不多;美国、英国的乡村人口占比则少得多,且美国多为散居,所以在美国很少有乡村建设的案例。值得注意的是,由于户籍制度的限制,中国内地真正城镇化的人口只有37%左右,52%中大概有15%左右是农民工,无城镇户口,非城镇户口的消费能力也只有城市居民的1/3左右。从37%到75%,二十年内还要完成约40%人口的城镇化。基础建设、房地产、电器、机械、地铁、卫星城,让中国经济再维系二十年较高速度增长的可能性很大,这正是这一波城镇化作为未来经济发展重点的背景。

但新的城镇化不能重犯过去的错误,以政府主导基础建设、大量拆迁、大造新城新区,忽视市场与人民的主动需求,在供给就能创造需求的时代,这没问题。但近年来,到处的重复投资、基建浪费,说明了民间自主的能动性和市场的真实需求才是这一波城镇化的关键。到那时,社群生活、社区生活,自组织、自治理,如何让民间社会发挥能动性的问题就会成为一个突出问题,需要在观念和行动上未雨绸缪。

以社区营造重塑乡村建设

我们常常喊社会管理创新、社会建设,但如何才能把这些落到实处?其实就是要政府诱导、民间自发、NGO(非政府组织)帮扶,使乡村或者社区自组织、自治理、自发展,帮助解决社会福利、经济发展、社会和谐的问题。这就是社区营造,我认为这是一个社区的自组织过程,提升社区内的集体社会资本,以达成自治理的目的。

现代社区有大量对养老、育幼、抚残、儿童教育、青少年辅导、终身学习的需求,政府能做的是“保底”,一碗水端平地保障每个人最基本的需求。NGO专业,但杯水车薪不足以涵盖整个社会的需求。所以最好提供这些社会福利的正是社区自身,最关心孩子的是他们的父母,最关心老人的是他们的儿女,如何让他们走出家门,结合起来,一起提供这些福利“产品”,是社区营造的第一要务。

其中乡村的社区营造更在很多地方发展出后现代的小农经济,注重文化多样性、社区生活重建、生态保育等几个方面,发展品牌农业、特色农业、观光农业、食材特供基地、休闲旅游、深度旅游、提供长住等。这拉近了城乡间的差距,在部分地区解决乡村空心化的问题,为新城镇化找到城乡平衡发展的道路。我们现在习惯把三农问题称为问题,但其实恰恰相反,三农不是问题,三农才是未来产业重大发展的宝库。

社区营造的另一个重点是它可以保存中华文化基因多样性,只有社区保留了、新生了,多元多样的中华文化才有实质的内容,而不是博物馆中的摆设。惠州复制了一个奥地利小镇,外国人完全不能理解为什么拥有千年历史的中国会山寨别人的文化。我们可以山寨街景,但无法山寨文化。小镇所拥有的特殊气质、每个人家不同的故事都是无法被山寨的。我们如果从社区营造的角度,把社会建设这个维度加进去,政府与商业就不再成为主导角色,而只是诱导与培训,社会应用自有的管理与组织抵御商业和政府对本地固有生活的侵蚀,中华文化基因多样性才能被保存,我们的文化创意才会有根底。

乡村社会呼唤“人”的回归

如火如荼的工业化,让青壮劳力基本涌入城市,使得乡村多留下“613899”部队(儿童、妇女和老人),乡村社会基本缺乏组织能力。另一方面,城市生活的典型问题是个体的原子化,社区观念淡薄。尤其是城市新移民,一方面与乡村中的亲戚保持着藕断丝连的联系,另一方面,在城市中与邻居“老死不相往来”。

个体原子化导致过度的个人计算,以及情感、归属感的缺失,导致生活与流水线上的机器无二,非常多的人只有飘泊感,没有家的感觉。然而,人在本质上,又需要从家庭、社区或专业性社群、兴趣社团中获得归属感。所以,原子化的生活不可能,也不应该。这样,我们就要去思考,社群生活该如何被恢复。

地理性的社群就是社区;社区营造是社群营造的一个重要分支。此外,还有专业团体、行业公会、公益组织、兴趣小组等。一个社会中往往有三种主要的关系,权力、交易和情感性(及认同性)关系。工业化对传统社区形成了重大破坏。虽然权力关系,比如行政权力和组织对乡村、城市社区及传统社区的解体有影响,但相对而言,市场化才是最大问题。

社区生活的本质是情感性的团体,也是社会的基石。社群生活的实现,既有自我演化的一面,但也对营造——在社会关系、社会组织等领域的专业知识分子、工作人员引导下进行的主动营造并不拒斥。

很多人把社区工作等同于社区营造,这是一个极大的误解,也会引致工作思路和实际效果的巨大差异。比如,有NGO搞募捐、扶贫、给钱,这反而导致农民有更多的“等靠要”心态,而不是自立自强,增强凝聚力。社区工作做得越好,给的福利越多,乡村问题就越严重。

社区营造最大的特色就是改造人,不管是城市社区,还是乡村社会建设。其主体,一定是社区居民;最终目标是一方人民的幸福,核心是营造社区的社会资本,内部和谐、团结,有自治能力、关系网络密切。因此,能够把这群人凝聚起来的,绝对不会是外人,一定是自己人。

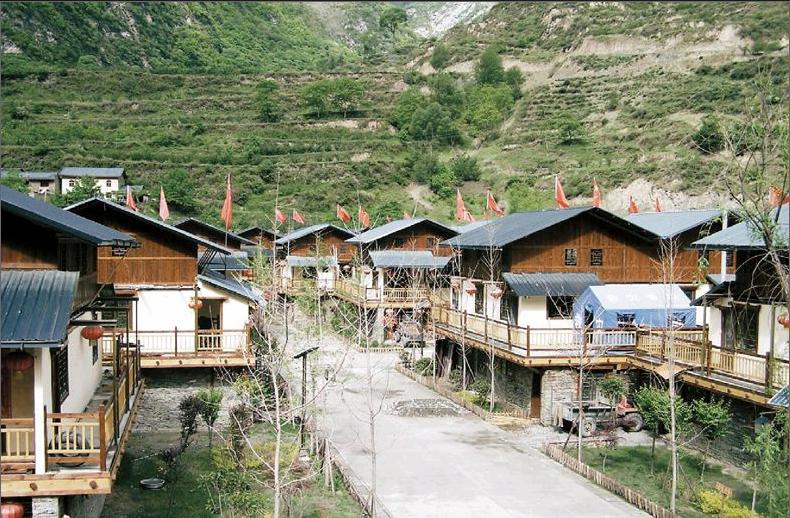

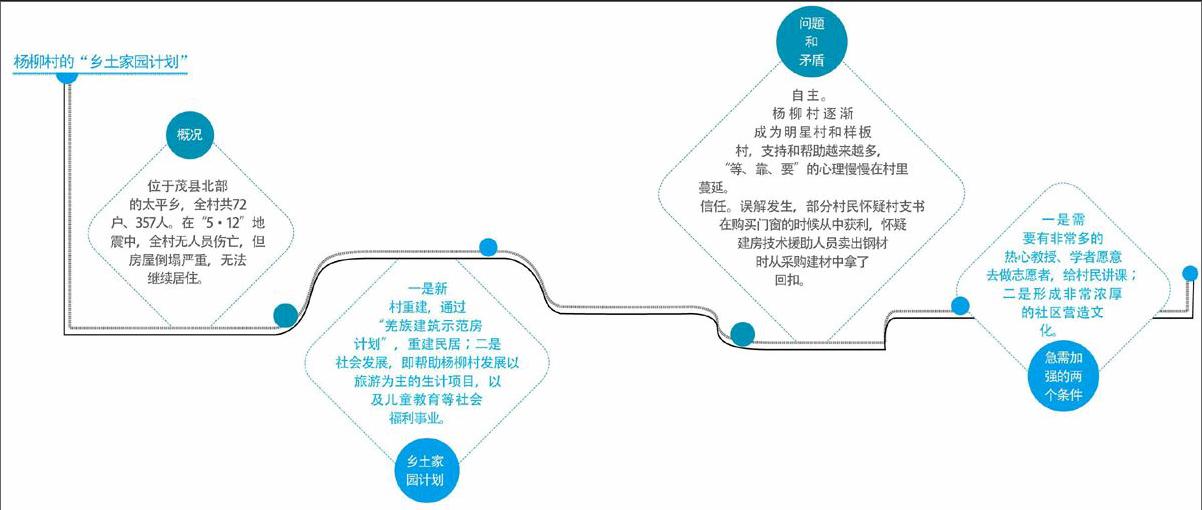

社区营造是后工业化时代的任务和生活方式的必然要求。2008年汶川大地震后,我到四川茂县一个羌族文化区搞社区营造,是救灾中建立的情感连带使然,不是理性的选择。真正理性的选择,应该是在长三角或珠三角富裕城市周边选一个乡村,选一个好山好水的地方,做后现代服务业经济的摇篮实验。西部不少乡村,可能还处于当年中国平民教育家和乡村建设家晏阳初先生“先教识字,再实施生计、文艺、卫生和公民”的阶段。

那么,社区营造的工作者,核心能力是什么?在今天的环境,一个好的社造员如果从商,不但能够生存,而且能成为一个中型公司。换言之,他要以企业家的精神来做社区营造的事业,要能灵活应变,又不致失去原则。志愿者也可以变成创业者,是一个结合社造和创业而成的社会型企业。企业家很少会成为社造员,企业家的气质已经跟社造员很不一样,社造员到最后还有一个比企业家更伟大的地方,不但要有企业家能力,还要做到“我不动,你不动,时带动”,“我一动,他才动”,“他一动,我要不动”,能退出来,还给社区居民主动性。这是企业家做不到的。要从“恶人”变成闲人,这是社区营造者必须要有的心态。

当然,企业家也可以参与到社区营造中来,提供资助。台湾一个社造基金会创始人周俊吉先生信仰“待有余而后济人,必无济人之时”,我非常欣赏。企业家毕竟是社会中的企业家,是社区里的企业家;千万不要说什么“等我如何如何,我再怎样怎样”,这是自欺欺人。等他真有钱了,所做之事,压根不是发自初心,而是纯粹的功利主义。我碰到很多企业家,做了一点好事,但目的是拍照,发报道,发微博;更可恨的是,假借慈善之名而做公关之实的机构和企业,以公器、民望肥己之徒。所以,济人之事,从现在做起。

桃米村的青蛙和古川町的传统

桃米村:从蛙声一片到蝴蝶王国

每次带人回台湾,我都邀请或力荐朋友去桃米村。以前,它不过是日月潭旁边的一片沼泽地,尔后变成“稻花香里说丰年”,然后是“昨日重现”——工业化导致青年离乡,土地荒芜,再成沼泽;如今博取的声望则是“听取蛙声一片”——全亚洲有51种青蛙,台湾有29种,桃米村有23种;而现在,他们正逐渐扩大范围,把周围的乡村也拉进来,计划做“蝴蝶王国”。

这是台湾乡村社区营造的典型案例,也委实不易。台湾“9·21”地震后,政府补贴建房,有一个小小的青年返乡高潮,但旋即又陷入屋多、蚊子多、青壮少的尴尬境地。于是,当地政府请了新故乡基金会来帮忙做社区营造。

牵头人廖嘉展、颜新珠夫妇自1999年到现在14年,从来没有离开过桃米村。其次,桃米村附近是台湾暨南国际大学,廖氏夫妇动用自己的力量,请暨南大学的教授给当地村民开了600个小时的课,老公公、老婆婆全都来接受培训——这种青蛙叫什么名字,拉丁文是什么,学名是什么,俗名是什么等。因此,桃米村里的导游不是雇来的年轻漂亮的小伙子,而是这些阿婆妈妈们,自小在这个环境中长大的村民。

古川町:小山村的改造努力

日本的古川町,是位于崎阜县的一个小山村,临近观光胜地高山,离名古屋大约两个半小时的火车车程。人口16000人,四面环山,中间河流经过,风景优美。这个风光明媚的村子令人称道的倒不是四周的景致,而是历经四十年持续不断的社区营造。

不论是居民们联合发起的改造自然景观的净川运动,还是依据“老规矩”保留的生活文化传统、维护建筑的传统风貌,以及保存祭典、发扬传统工艺,都让当地人的生活品质更好,同时也因传统特色的维护使观光旅游创造出大量的产值。

古川町成功的故事是一群热心经营地方的人士组成的社区营造协会,村坂先生是协会的会长,也负责观光事业的推动。

四十年前,古川町经济水平低下、环境污染严重、居民生活质量低落、人心颓废。为了提高居民生活质量,营造舒适的生活环境,古川町在西村教授的带动下,开始了社区营造。主要有以下几个方面的努力:

1.为了让地方能够团结起来,民众以清洁濑户川为起点,放养鲤鱼,甚至共同维护濑户川的清洁,由政府提供简易工具,民众自行维护,开始细心经营身边环境。冬天将鲤鱼送往温室过冬。居民自己每天清洁门前垃圾两次。

2.利用木匠文化会馆的建设,让地方上的匠师参与共同施工,并保留了文化会馆的木匠传统,让广场成为民众休闲的新地点。

3.为了维护传统的建筑风格,制定了明确的规范与奖励方式,这是对传统价值感——“老规矩”的肯定。

4.地方文化与愿景成为校园教学活动的题材,扩大了参与的范围。

5.空屋以传统工法改建,创新经营方式,成为新的观光据点。

6.地下道的设计兼顾安全与景观,这是创意的处理方式。

政府诱导角色如何进行

眼下,中国的官员和逐渐兴起的NGO较少有社区营造的概念。

政府应该是诱导性的,但由于行政权力下乡下村的历史缘由,导致政府喜欢主导,喜欢搞政绩,而不鼓励村民凝聚、自我治理,“总之,你按我说的来,一切行动听指挥”。一是求快,二是社区工作的思维,基本形式是发福利、搞基建、粉墙壁。

我自己的观察是,只要某社区被树立为标杆、典型,马上就会问题严重到无以复加,最后总是昙花一现。村民也觉得事情来得太容易,就更加“等靠要”,从此陷入恶性循环。

其实政府应该在政策扶持和经费资助上扮演诱导角色。比如,台湾桃米村,没有政府的“牵线搭桥”,基金会很难自己找进去。社区营造的专业工作人员,只是一个顾问。新故乡基金会刚进去的时候,也并没有自己的构想,而是跟村民慢慢聊。村民怎么也不会想到青蛙可以观光,一开始也不完全理解。然后,他们诱导村民加入进来。

任何地方的乡村社区营造都必须要搞经济发展,否则,青年跑光,就搞不了社区营造。你可以建图书馆、博物馆,办文艺活动,搞社会福利,可能一段时间内有几个年轻人留下来,一度热热火火,但基本不具有可持续性。

我估计,将来中国乡村建设会分成三个部分。首先,最有条件也最先做社区营造的一定是发达地区,比如长三角、珠三角、京津地区,平均国民所得在两万美元左右,就有能力发展后现代服务业,让附近乡村成为城市居民休闲养生又环保的地方。其次,像美国那样的大农场,诸如云贵川,应鼓励土地集中,实现家庭农场经营、农业企业经营。因为这些地区的土地抛荒太严重了,最好的方法就是集中、规模化经营。第三,有些地区,农业人口比较密集,那么可行现代化农业,人口比较集中的农业大县,或者是农业大省,农业现代化还有很长的路要走,可从综合农协开始。

日韩等农村收入是城市的60%~70%,中国内地现在不到40%。只有现代农业让资源比较自由流通之后,提高了收入,才可以稳住部分人口,尤其是有知识的青壮年。在运输、交通许可范围之内,可种植花卉、果菜、牛奶、蛋等以鲜、绿色为特色的产品,不用搞大规模集中。在人口密集的地方搞农民上楼,大规模土地集中,会导致农民失地失业,以及一系列社会问题。

对于社区营造的先行者,其核心人物要从下乡、返乡的知识青年和专业人士中涌现出来。他们既有本业、知识,又有一定能量,可以动员很多资源。比如,周一到周五在城市当律师、医生、教授,周五晚上回乡。台湾有些乡村,因为有特色产业做支柱,所以那些专业人士周末返乡不仅带回来信息和见闻,也搞起村落文化。下乡青年,比如,在上海做了十年的银行职员,颇有积蓄,于是到乡村置地进行民俗经济创业。台湾民俗经济类似大陆农家乐,叫民宿,但要高端和有内涵得多。民宿卖的是特色以及主人的知识,而不是一个吃农家饭然后打麻将的地方。台湾最昂贵的住宿常是民宿,有些比五星级酒店还贵。

[编辑 代永华]

E-mail:dyh@chinacbr.com