反艺术的艺术运动

2014-06-12李黎阳

李黎阳

艺术发展至20世纪初,无论是在形式上还是在观念上,都发生了巨大变化。然而在以往的艺术革新(诸如后印象主义、野兽主义、表现主义、立体主义、未来主义)中,艺术所关心的仍是形式与空间这样的美学问题,艺术所运用的也还是为了适应新文明模式而建立的新视觉语言。伴随着第一次世界大战的隆隆炮声,达达主义横空出世,它不仅抛弃了早已为人们所熟悉的准则,而且在人们还没有准备好理解它、接受它之前,就已然变换了艺术的范畴。

反对一切、否定一切是达达主义最初表现出的特性。达达主义不仅反对残酷的战争和养育它的社会,而且攻击任何传统和神圣不可侵犯的规矩、准则。达达主义“不但反对所有学院主义,而且也反对扬言要将艺术从它的界限中解放出来的一切前卫主义”。从某种意义上说,达达主义首先是一种革命心态,一种以战斗的姿态向一切公认的艺术、一切公认的价值观所发起的猛烈进攻。正如杜尚所言:达达主义是一种虚无主义……一种摆脱思想状态的途径—避免受直接环境或是过去的影响,摒弃陈词滥调,以获得自由。

达达主义这颗反叛的种子最初是在苏黎世萌芽的。一战爆发后的苏黎世,聚集了一大批无政府主义诗人、哲学家、艺术家。敏感而不安分的这群人,平日里便不甘寂寞,战争所带来的毁灭和灾难为他们已有的不满情绪提供了一个更为直接、更为迫切的爆发点。1916年2月初,在“高尚之极的苏黎世城有点儿不太高尚的一角”的伏尔泰夜总会,这些乖张怪异的艺术家打响了达达主义惊世骇俗的第一枪。伏尔泰夜总会是介乎夜总会和艺术协会之间的场所,老板雨果·巴尔(德国诗人、哲学家)及其女友爱弥·海宁丝设想着使之成为一个“艺术家的娱乐中心”,在那里,年轻的艺术家和诗人应邀带来他们的观念和创作,展出作品、演奏音乐、唱歌、跳舞、朗诵诗歌。

伏尔泰夜总会于2月5日正式开业。刚开始的那些晚上还是比较温和的,但不久后,夜总会的夜间表演变得越来越嘈杂,越来越富有攻击性。罗马尼亚诗人特立斯坦·扎拉神经质的母语吟诵,罗马尼亚艺术家马塞尔·扬科制作的令人恐怖的面具,德国医科学生、诗人和政治煽动者理查德·胡森贝克挥动着马鞭表演的《幻想祈祷文》……一个又一个“达达之夜”的表演还包括野兽般的噪声音乐、声嘶力竭的同步朗诵、不知所云的“实体诗歌”、令人莫名其妙的“静态诗”(由扎拉发明,他将巨大的印刷卡悬挂在椅子上,每隔一段时间将卡片更换一次)、野蛮的“立体主义舞蹈”以及抛向观众的猥亵语言。

1916年6月,他们推出了一份名为《伏尔泰夜总会》的国际性刊物,其内容包括阿波利奈尔、扎拉、胡森贝克、马里内蒂、布莱斯·桑德拉的文章以及毕加索、莫迪里阿尼、阿尔普、康定斯基、奥图·凡·里斯和扬科的作品。在杂志中,他们第一次用了“达达”这个单词(dada在法文中是“木马”的儿语,也当“嗜好、事件、迷恋”讲;在德文中,是“那里、那里”的意思;在斯拉夫语系中,则是“是、是”表示点头肯定的意思)。

达达主义者的“胡作非为”,使得附近的居民怨声载道,纷纷提出抗议。于是巴尔和扎拉于1917年3月盘下了位于车站路19号的科雷画廊(Galerie Corray),改名为达达画廊。这里举办的第一个画展取名为“狂飙”,由柏林的狂飙画廊协助,展出了康定斯基和保罗·克利的作品,同时举办了一个由扎拉主持的“狂飙晚会”,一如既往地进行他们那吵闹不堪的表演。之后,他们举办了一系列的展览,其中包括新成员汉斯·里希特的作品。1917年7月,被重新命名为《达达》的杂志第一期出版发行。

达达主义者虽然表现出强烈的,确切点说是彻底的反叛精神,但实际上却并不是无源之水、无本之木,它是与19世纪80年代横扫欧洲的无政府主义思潮一脉相承的。同时,它还受到夏多布里昂、德·缪塞、波德莱尔、亚瑟·兰波、阿尔弗莱·加里等人反传统思想的影响。战争不过是这一必然结果的导火索。达达主义是人类精神发展的产物,即使没有战争,它仍然会发生。达达主义进行得如火如荼之时,正是表现主义、立体主义和未来主义风行之际,且不说这些达达主义艺术家和这三个流派之间难以分割的关系,单就达达主义的艺术形式,便可发现他们实际上也借鉴了上述前卫艺术运动中的一些元素。例如载歌载舞的即兴表演、号叫般的朗诵、小丑式的挑逗、毫无意义的声音诗,都是未来派的发明;达达主义的海报、传单所用的排字法—把各种不同大小、不同形状的字体,像画家制作拼贴画一样任意拼凑在一起,这也是未来派的创造;拼贴画、纸板制作的服装和道具,来自立体主义;把一些毫不相干的东西拼凑在一起(例如把单独的机器置于舞台中央,或在椅子上放一束花),所用的是基里科的疏离技法。达达主义者从这些流派中获得灵感,再反过头来臭骂它们、砸烂它们—实际上他们当时并未想清楚砸烂一切后,究竟要的是什么。但不管怎么说,他们曾经创造了一种推动力,并为西方现代艺术的发展开辟了新的方向。

达达主义的成就并不体现在造型艺术方面,那些活跃在达达主义时期的艺术家们,自始至终没有形成统一的风格特点。达达主义者基本上是各行其是,不断地创作着他们的新艺术。

1918年,毕卡比亚来到苏黎世。对于苏黎世达达主义者来说,毕卡比亚的出现就像是为他们注入了一针兴奋剂,扎拉在《达达》第三期中为这位宣称“传统美的彻底毁灭”的艺术家大唱赞歌。这一期《达达》杂志的版式设计更是极尽狂野怪异之能事,使得本已愁容满面的印刷商朱尔斯·胡伯格更加坐立不安,因为他出版这些无政府主义的印刷品随时都有身陷囹圄的危险。接下来,扎拉在苏黎世的梅森大厅发表了充满攻击性和虚无主义的《1918年达达宣言》,标志着达达主义进入了一个崭新的阶段。

1919年4月9日,苏黎世达达主义者举办了最后一个达达之夜。这时,扎拉早已取代了巴尔,成为组织者。达达主义者挑衅性的节目引发了预期的骚动。渐渐地,这种骚动变成了怒吼,观众叫骂着冲上舞台,砸烂道具,整个大厅处于一种失控的状态。而这恰恰是达达主义者所期望的效果,当观众在台上尽情发泄时,晚会的组织者扎拉却在一边心平气和地数着晚会带来的收入—总共1200瑞士法郎,这是达达之夜有史以来的最高收入。在观众发泄了20分钟后,演出得以继续。最后,晚会在豪瑟尔的十二音律音乐中圆满结束。endprint

1919年11月,扎拉、塞纳和弗雷克共同主编了最后一本刊物《才尔特路》(Zeltweg,阿尔普当时居住的街名)。之后,一批达达主义者便各奔东西,同时也把达达主义的火种传播到了世界各地。

与苏黎世达达主义不同,在德国,达达主义一开始就成为了政治形势的特殊产物。

在苏黎世出尽风头的胡森贝克于1917年1月回到柏林。此时的柏林已是满目疮痍,战争带来的幻灭感,使得人们想要逃离现实,寻求精神的避难所,于是他们转向艺术以获得心灵的慰藉。而以受苦的姿态出现的,揭示内在心灵的表现主义恰好顺应了人们的这种需求,因此得到了社会的认同。此时的柏林艺术界,到处弥漫着表现主义气氛,这使得胡森贝克不能忍受,他觉得,该是达达主义上场的时候了。

1918年2月,胡森贝克在柏林新分离派大厅举行了第一次达达主义演讲。在这里,他介绍了苏黎世达达主义的革命性行动,痛斥柏林正在流行的表现主义,宣称要以达达主义精神来取代它。他那充满鼓动性的演说,使得整个大厅群情激荡,他们决定立即着手成立“达达俱乐部”。1918年4月12日,他们在柏林举办了第一个达达之夜。

豪斯曼是柏林达达主义的核心人物,他不仅是一位狂热的政治煽动者,一位具有智慧的哲学家,更是一位极富创造力的艺术家。首先在文学上,他把诗进一步发展为文字诗、海报诗(不同颜色的字母有不同的诗意),进而发展为视觉声音诗,这些诗由单纯的字母组成,不同的色彩、不同的大小、不同的粗细,表示它们所发出的不同的声音。这种拼装文字的手法,后来被发扬光大,成为柏林达达主义者的特殊贡献—人们称之为“照片蒙太奇”。这种拼装手法同样被豪斯曼用在其雕塑作品中,例如他那件著名的《机械头》。他的女友汉娜·赫希也是一位艺术家,她以其独具特色的拼贴作品在德国达达主义运动中做出了贡献。

格罗兹是柏林达达主义者中造型艺术的代表人物,以写实的政治讽刺画闻名于世。在他的作品中,那些忧郁的、残疾的或是及时行乐、醉倒在妓女怀里的军人,那些醉酒的、呕吐的、握紧拳头对着月亮诅咒的男人,那些被追打、被杀戮的女人,无不给人以强烈的视觉冲击。

巴德是柏林达达主义者中一个传奇式的人物,他自称是达达主义者的头目,他所“制造”的那些新闻,如达达主义者竞逐诺贝尔奖、自由党领袖成为达达会员、夏德曼部长加入达达组织等,被堂而皇之地登在报纸上,引得公众一片哗然。他的那些疯狂的、反常的举动,成为当时报纸争相报道的新闻事件。

1920年,豪斯曼和胡森贝克举行了一次巡回演讲,一、二月间在德累斯顿、汉堡和莱比锡,四月将范围扩展到中欧,他们把布拉格作为这次中欧之行的起点。在这个阶段,他们将共产党视为天然盟友,他们那富有革命性、极具煽动力的演讲吸引了大批的听众,公众对于达达主义表现出极大的兴趣和真挚的同情。

在柏林,精力过剩的胡森贝克和豪斯曼先后发表了12个宣言。

1920年6月5日,柏林达达主义者在布夏得画廊举行了“第一次国际性达达博览会”。他们邀请所有参与过达达主义活动的人参加这次展览,共展出174件作品。格罗兹、豪斯曼、哈特菲尔德、汉娜·赫希、巴德、马克斯·恩斯特、奥托·斯麦尔豪森、约翰尼斯·巴格尔德、鲁道夫·斯利彻特、W.斯塔肯斯密特、汉斯·西特罗恩、阿尔普、毕卡比亚、史利希特和狄克斯都展出了各自的作品。史利希特的那件带有猪头、穿着德国军官制服的裁缝模型被悬挂在天花板上,成为整个展览的核心。整个展览充斥着浓郁的政治色彩,达达主义艺术家们的作品,除了表现对艺术和道德的蔑视,更重要的是表现他们对于社会和政治的反动。他们以自己的作品为武器,向麻木的、令人窒息的社会,向冷酷的、愚蠢的军国主义,向平庸的、虚伪的中产阶级发出猛烈的、强有力的进攻。

像达达主义的诸多活动一样,这批展品的最后归宿也颇具戏剧色彩。据说在展览期间,有一天来了一位胖胖的美国女人,她对这个展览表现出浓厚的兴趣。原来她是波士顿美术馆的馆长,她计划将这个展览搬到波士顿去。遗憾的是,运送作品的船只在大西洋上撞到了水雷,随着这艘船的沉没,达达主义者们的作品也消失在一片汪洋之中。

科隆是德国达达主义的另一个中心。虽然恩斯特于1914年就结识了阿尔普,但在和巴格尔德赴慕尼黑访问之前,他还不知道阿尔普在苏黎世达达主义中所起的作用。1919年,阿尔普来到科隆,自然而然地,他和恩斯特、巴格尔德走到了一起。在科隆期间,恩斯特和阿尔普采用实物剪辑的手法合作了一系列具有典型现代性的、令人不安的、幽灵般的拼贴画,他们称这些作品为“法塔加加”。

1920年4月,恩斯特与阿尔普、巴格尔德一起设计、推出了达达主义史上最著名的展览。它是在一家咖啡馆后面的小园子里举行的,进去时,观众必须要穿过一个公共厕所方可到达。开幕当天,观众首先遇到的是一个身穿白色教衣、外表纯真无邪的小姑娘,可她却出人意料地吟诵着淫秽诗歌。展览还包括“法塔加加”和其他作品,其中有大批“可以自由搬弄的”物品。恩斯特将一把斧子用链子拴在一座木雕上,鼓励观众用它去捣毁雕塑。巴格尔德的《甘德斯海姆的罗茨维塔的疑惑之水》由一只盛满红色液体的鱼缸构成,上面漂浮着饰有女人毛发的精致头像,一只木制的胳膊从水里伸出来,鱼缸的底部有一个闹钟。在展出过程中,鱼缸被观众砸得粉碎,血红的污水流了一地。这个展览是对那些抱着传统审美观念不放的观众的迎头棒喝,它试图以此来改变那些自认为受到愚弄的观众的审美观、价值观,改变他们对艺术的态度。在此过程中,达达主义的精神得到了充分的体现与张扬,他们的目的也因展览的成功而达到了圆满。

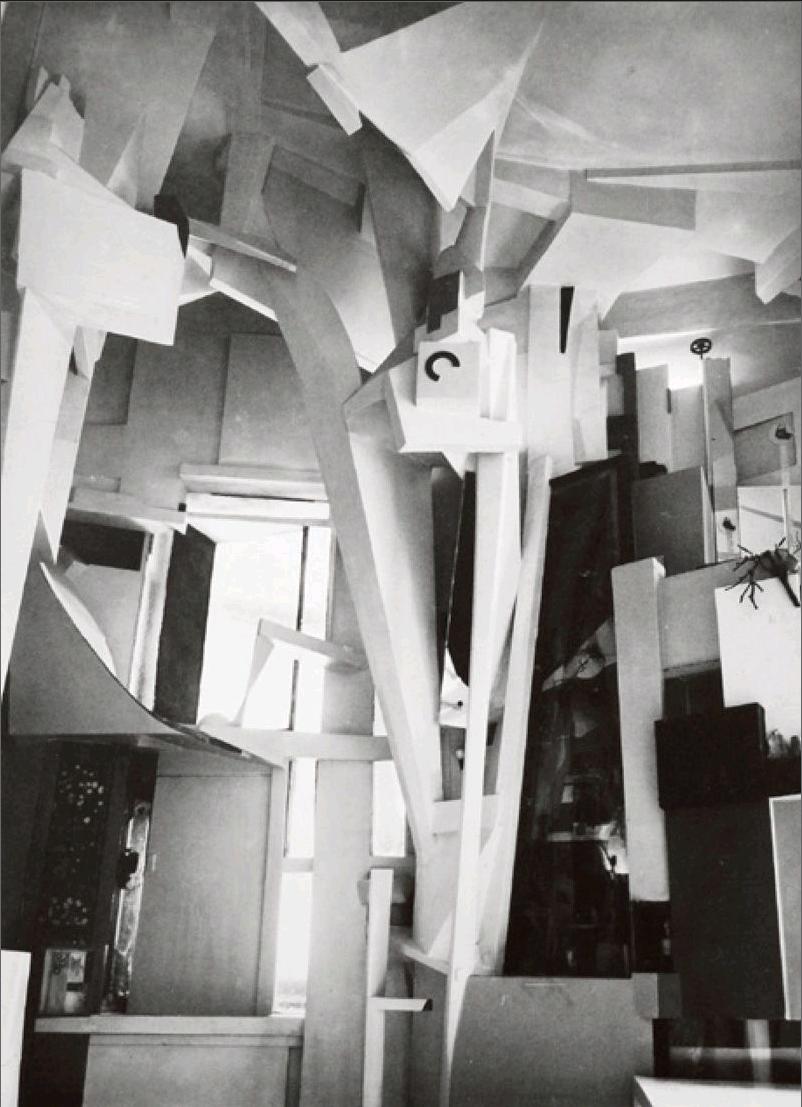

生活在汉诺威的库尔特·施维特斯的所有活动都是在一种新发明的概念的名义下进行的,他将这一概念称为“默兹”(Merz)。默兹是一个出现在他的一张拼贴画中的报纸碎片上的无意义的词,它实际上是德文单词Kommerz的第二个音节。在施维特斯看来,“‘默兹代表摆脱所有羁绊的自由,代表艺术创造。”施维特斯力图将绘画与拼贴、雕塑与建筑、音乐与诗歌、现实与梦想糅合在一起,从而创作出他所追求的总体艺术作品。施维特斯将他在汉诺威的居所变成了一座“默兹堡”,他对所有房间的结构以及天花板都进行了改造,将这所房子变成了一个由凸起的隔墙、地道和瘤状物组成的怪异的迷宫。日复一日、年复一年,他执着而持久地对其进行增补,直到他1937年永远离开德国。遗憾的是,这座他倾其心血的“默兹堡”,却在第二次世界大战中被盟军的炸弹摧毁。endprint

1919年,毕卡比亚来到巴黎,很快结识了一伙正在高举反文学大旗的青年—安德烈·布勒东、路易·阿拉贡、菲利普·苏波和保尔·艾吕雅。他们当时正办着一份杂志《文学》(这个名称代表了一种反讽,他们试图创造一种与达达主义的反艺术作品相类似的反文学),他们在杂志中介绍苏黎世达达主义者的作品,并且他们每个人都曾向苏黎世的评论杂志《达达》投过稿。1920年1月初,扎拉也来到了巴黎,巴黎达达主义运动正式开启。

1月23日,节日宫举行了达达主义者在巴黎的第一次公开表演。这些换汤不换药的节目,基本上是苏黎世达达主义活动的翻版。初识达达主义真面目的巴黎观众被这些疯狂的举动、野蛮的噪音和下流的语言激怒了,他们大喊大叫以发泄心中的不满。这正是达达主义者们预料之中的结果,他们成功了。

虽然杜尚从未直接参与达达主义的任何活动,但谈论达达主义不能绕开杜尚。巴黎的达达主义者主要是通过毕卡比亚感受杜尚的,杜尚那轻松愉快的幽默、深入骨髓的嘲讽、行云流水般的自由让他们无限景仰,成为他们的偶像。1919年短暂的巴黎之行,杜尚完成了3件现成品的创作—一是由他手绘的付给牙医丹尼尔的支票,它比一般的银行支票大两倍,上面写着“牙信贷公司·纽约华尔街2号”,并盖上了他自己的橡皮图章(若干年后,这件面值115美元的作品又被杜尚以1000法郎的价格买了回去);二是那幅被画了胡子的蒙娜丽莎,在画的下方,他题写了L.H.O.O.Q.几个字母,当用法语读这些字母时,便成了“她是个大骚货”;三是他送给阿森伯格夫妇的礼物—一个倒出了部分药液的玻璃罐,他称之为《50cc巴黎的空气》。毕卡比亚迫不及待地将《丹尼尔支票》和《L.H.O.O.Q.》发表在他的《食肉类》和《391》杂志上(其中《L.H.O.O.Q.》的原作已被杜尚带回纽约,毕卡比亚便根据记忆重画了一幅,却忘了画下面的山羊胡)。后来在筹划巴黎达达主义的展览时,组织者给杜尚拍了一份电报,希望他送几件作品参展,杜尚回电说“Nuts to you”(给你个)。这个玩笑使巴黎达达主义者们一时不知所措,然而他们灵机一动,将这份电报当作杜尚的达达主义作品悬挂了起来。这样一来,竟获得了意想不到的效果。1921年6月,杜尚回到巴黎,在塞特咖啡馆,毕卡比亚将他介绍给了巴黎达达主义的诸位成员。布勒东在10月号的《文学》杂志上,以充满崇敬的语句赞美杜尚。“在这个名字周围,是一片供有心人探寻的一块名副其实的绿洲。”他写道,“那里,我们可以进行准确的努力,从可怕的僵化思想中解放现代意识。”杜尚成为连接纽约与巴黎的纽带。1921年,《纽约达达》正式亮相,曼·雷的那件有着“美丽的痕迹—面沙水”双关语标签的《扮作罗斯·萨拉维的杜尚》,被登在了这本只有4页的杂志的封面上。

我们再回过头来看巴黎,毕卡比亚、扎拉和布勒东是巴黎达达主义的领袖,然而他们3人无论在思想上还是气质上,都存在着相当大的差异。毕卡比亚追求幽默感、娱乐性、刺激性,玩世不恭是他的一大特点;扎拉则对破坏性的行动及充满虚无主义的演讲情有独钟;而布勒东总是想把达达主义上升到理论的高度,他后来还试图在巴黎召开一个国际大会,专门讨论艺术中的现代主义原则,这个提议受到了扎拉和其他人的一致反对,于是,巴黎大会在预备阶段便夭折了。也就是从这时开始,达达主义领导人之间出现了明显的裂痕,布勒东竟然在《科莫迪亚》杂志上发表文章,将扎拉斥为“热衷于出风头的骗子”,他那激烈的、失去克制的措辞使这种裂痕进一步加深,最后发展到相互指责、相互攻击甚至相互谩骂,成为一场逐渐失去观众的闹剧。终于,达达否定一切、砸烂一切的虚无主义和无政府主义的矛头越来越明显地转向其自身,他们的路在短短的6年间走到了尽头。扎拉宣称:真正的达达主义甚至是连达达主义者本身也该反对的。达达主义最终在巴黎归于沉寂。

作为一场运动,达达主义是短暂甚至脆弱的;但作为一种精神,达达主义却如此强大,它是一种极致。回眸20世纪,历经运动风起、主义更迭,达达主义“凤凰涅槃”式的虽激进却理性的对一切既有规则的否定,至今无法超越。人的思维和行为都有一种惯性和惰性,当文化艺术陷入僵化和凝固的时候,达达主义永远提醒着我们—在我们的前面还有一个全新的世界。endprint