核苷类药物治疗慢性乙肝伴肝源性糖尿病的临床观察

2014-06-12沈婷婷钱方兴

沈婷婷,张 琴,钱方兴

(上海市长宁区中心医院,上海 200336)

核苷类药物治疗慢性乙肝伴肝源性糖尿病的临床观察

沈婷婷,张 琴*,钱方兴

(上海市长宁区中心医院,上海 200336)

目的 探讨核苷类药物治疗慢性乙肝(CHB)伴肝源性糖尿病的临床疗效与预后分析,分析慢性乙型肝炎伴肝源性糖尿病患者胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)与临床的关系。方法 观察组:选取慢性乙肝伴肝源性糖尿病30例;对照组:2型糖尿病30例。比较观察组与对照组肝功能指标,空腹血糖水平、HBV-DNA、HOMA-IR等。结果 治疗前,观察组与对照组HOMA-IR无统计学差异。核苷类抗病毒治疗后,观察组HOMA-IR下降,与治疗前相比,差异有统计学意义(P<0.05)。但与对照组比较无显著差异。结论 慢性乙肝患者伴肝源性糖尿,经核苷类抗病毒治疗后血糖、胰岛素抵抗好转。

乙型肝炎病毒;核苷类药物;肝源性糖尿病;胰岛素抵抗

肝脏作为人体主要的代谢器官,它在维持糖代谢平衡中起着关键作用。各种肝病均可以导致暂时性或慢性的糖代谢障碍。1906年Naunyn等人首先提出肝源性糖尿病,慢性肝病时糖代谢异常多表现为糖耐量减低,部分患者最终发展成糖尿病,这种继发于肝实质损害发生的糖尿病称肝源性或肝性糖尿病(hepatogenous diabetes,HD)。肝源性糖尿病发病机制极其复杂尚未阐明,目前认为外周组织的胰岛素抵抗(insulin resistance,IR)可能是HD的主要发生机制。本研究分析慢性乙肝伴肝源性糖尿病患者,核苷类抗病毒治疗与胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)的关系,探讨肝源性糖尿病发生机制及治疗,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组病例均为2011年1月-2012年6月本院收治的慢性乙肝伴肝源性糖尿病患者30例,2型糖尿病30例。肝源性糖尿病为观察组,2型糖尿病为对照组。其中观察组男22例,女8例,年龄39~72岁,平均55.47岁;对照组男20例,女10例,年龄39~79岁,平均58.27岁。排除其他原因引起的肝功能异常及其他因素引起的糖代谢紊乱,且未应用抗病毒药物及免疫调节剂。

1.2 诊断标准

慢性乙型肝炎诊断符合2005年中华医学会肝病学分会和感染病学分会联合修订的慢性乙型肝炎防治指南诊断标准[1]。肝源性糖尿病符合1999年世界卫生组织糖尿病及肝源性糖尿病诊断标准:(1)有慢性肝病史,肝病发生在糖尿病之前或同时发生;(2)有肝病的临床表现及生化检查异常,或组织学证据;(3)血糖升高符合1999年WHO及国际糖尿病联盟公布的糖尿病诊断标准:空腹血糖≥7.1 mmol/L 和/或餐后2 h血糖≥11.1 mmol/L,或口服糖耐量实验(OGTT)2 h血糖≥ll.l mmol/L,随机有2次以下异常诊断为糖尿病;(4)无糖尿病家族史、无垂体、肾上腺、甲状腺疾病,并排除利尿剂、降压药、糖皮质激素、抗抑郁药、避孕药等引起的继发性糖尿病。

1.3 用药方法

1.3.1 核苷类抗病毒治疗 治疗组中,19人服用拉米夫定100 mg/d,3人服用阿德福韦酯10 mg/d,8人服用恩替卡韦1 mg/d。

1.3.2 糖尿病治疗 肝源性糖尿病患者均以饮食控制血糖。其中,25人饮食控制不理想者,以普通胰岛素治疗。留取血标本前1周停胰岛素。2型糖尿病患者均服用口服降糖药物治疗。留取血标本前1周停降糖药物。

1.4 观察指标

测量人体质量和身高,计算出人体质量指数(BMI),血清谷丙转氨酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、空腹血糖均由全自动生化分析仪测定。血清HBV-DNA采用实时荧光定量PCR法。血胰岛素采用放射免疫法(radioimmunoassay RIA)。根据血糖、血胰岛素计算胰岛素抵抗指数(HOMA-IR hemeostasis model assement of insulin resistance):(FINS×FBG)/22.5。

1.5 统计学分析

采用SPSS 16.0统计分析软件,计量资料数据以“±s”表示,比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般资料、血清生化指标、HOMA-IR比较

两组患者病例数及年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组空腹血糖较对照组低,观察组ALT、TBIL较对照组升高,对照组BMI较观察组高,以上差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者HOMA-IR比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 肝源性糖尿病患者的治疗与预后

肝源性糖尿病患者30人,其中19人服用拉米夫定100 mg/d,3人服用阿德福韦酯10 mg/d,8人服用恩替卡韦1 mg/d。治疗48周,其中2名患者死于肝硬化并发症,1名患者失访。27人完成随访。患者治疗后谷丙转氨酶、总胆红素、HBVDNA、空腹血糖、HOMA-IR均较治疗前下降,以上差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 观察组患者在核苷类药物治疗48周后与对照组指标比较

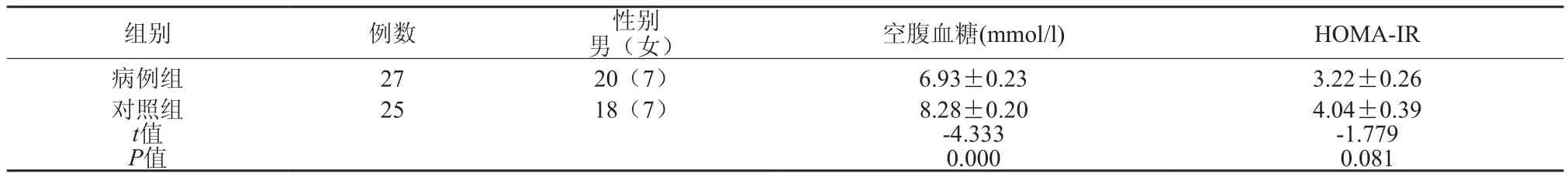

对照组30人,48周后随访,5人失访。观察组患者核苷类药物治疗48周后,空腹血糖较对照组下降,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者HOMA-IR比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

3 讨论

肝源性糖尿病(HD)是Naunyn于1906年首先提出,它是指慢性肝损害引起的糖尿病。研究显示60%~80%肝硬化存在调节受损,20%~60%有糖尿病[2]。韩红梅等报道慢性乙型肝炎肝硬化肝源性糖尿病发生率为12.88%。

表1 两组患者一般资料、血清生化指标、HOMA-IR比较(±s)

表1 两组患者一般资料、血清生化指标、HOMA-IR比较(±s)

组别 例数 性别男(女) 年龄(岁) BMI(KG/ m2) ALT(U/L) TBIL(umol/l) 空腹血糖(mmol/l) HOMA-IR病例组 30 22(8) 55.47±1.49 22.96±0.31 326.37±46.67 34.11±3.60 8.51±0.17 4.47±0.33对照组 30 20(10) 58.27±1.71 23.79±0.19 23.70±1.90 9.42±0.75 9.14±0.18 4.60±0.30t值 -0.794 -2.267 6.48 6.720 -2.492 -2.82P值 0.43 0.028 0.000 0.000 0.016 0.779

表2 观察组患者抗病毒前后指标比较(±s)

表2 观察组患者抗病毒前后指标比较(±s)

组别 例数 ALT(U/L) TBIL(umol/l) HBVDNA (IU/ML) 空腹血糖(mmol/l) HOMA-IR治疗前 30 326.37±46.67 34.11±3.06 8.72±3.06 E 6 8.51±0.17 4.47±0.33治疗后 27 97.23±15.21 16.92±1.71 5.63±2.45 E3 6.93±0.23 3.22±0.26t值 4.466 4.292 2.843 5.556 2.924P值 0.000 0.000 0.008 0.000 0.005

表3 观察组抗病毒48周后空腹血糖及HOMA-IR指标与对照组比较(±s)

表3 观察组抗病毒48周后空腹血糖及HOMA-IR指标与对照组比较(±s)

组别 例数 性别男(女) 空腹血糖(mmol/l) HOMA-IR病例组 27 20(7) 6.93±0.23 3.22±0.26对照组 25 18(7) 8.28±0.20 4.04±0.39t值 -4.333 -1.779P值 0.000 0.081

肝源性糖尿病发病机制极其复杂尚未阐明,发病机制可能为:(1)肝酶活性降低。(2)胰高血糖素生长激素肝内灭活减少。(3)侧支循环的建立,葡萄糖经小肠吸收直接进入体循,出现葡萄糖逃逸现象。(4)外周组织胰岛素低糖。⑤HBV对胰岛细胞的直接损伤。目前认为外周组织的胰岛素抵抗(insulin resistance, IR)是HD的主要发生机制。胰岛素抵抗是指组织对胰岛素的反应性低下,[3]胰岛素抵抗指数(HOMA-IR hemeostasis model assement of insulin resistance):(FINS×FBG)/22.5,以空腹胰岛素和空腹血糖为基础,是敏感性较好的间接检测方法。计算出HOMA-IR,其数值越大,胰岛素敏感性越低,IR程度越重。本资料提示肝源性糖尿病患者与2型糖尿病患者HOMA-IR均升高,差异无统计学意义,可能为肝源性糖尿病及2型糖尿病均有不同程度的胰岛素抵抗。

HBV对胰岛细胞的直接损伤。陆立[4]发现慢性乙型肝炎肝硬化患者的胰岛有HBV-DNA颗粒这些含HBA-DNA颗粒的P细胞不能分泌成熟的INS而只分泌更多的前体胰岛素变性胰岛素,使血清中总胰岛素水平升高,成熟INS缺乏HBV及其免疫复合物是引起肝损伤肝硬化的首要原因。本研究得到类似结果,乙肝伴肝源性糖尿病患者经核苷类药物抗病毒治疗48周,肝功能好转,HBVDNA好转的前提下,较治疗前HOMA-IR指数下降,提示胰岛素抵抗好转,本研究认为乙肝HBVDNA复制抑制,可改善胰岛素抵抗。Holstein等[5]研究显示,在肝硬化诊断(5.6±4.5)年后,56%的肝源性糖尿病患者死于肝硬化相关并发症,而无一例死于糖尿病并发症或心血管事件本研究中。本资料中,30例肝源性糖尿病患者2人死亡,均死于肝硬化并发症。

迄今为止,仍然没有肝源性糖尿病诊断及治疗指南。Gundling[6]指出,可使用磺脲类和短效胰岛素,而不建议使用双胍类药物,治疗的关键在于控制控制血糖、预防糖尿病并发症、改善肝功能、预防肝硬化并发症。本研究中,肝源性糖尿病患者均以饮食控制血糖,其中25人给药短效胰岛素。

本研究认为,肝源性糖尿病的治疗关键是积极抗病毒治疗,控制肝组织炎症、坏死、纤维化的发展,促进肝组织修复提高肝脏代谢功能,改善胰岛素抵抗。慢性乙肝患者伴肝源性糖尿,经核苷类抗病毒治疗后血糖、胰岛素抵抗均好转。

[1] 中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南[J].实用肝脏病杂志,2006,9(1):8-18.

[2] Garcia CD,Jaguez Quintana JO,Gonzalez JA,et al.Liver cirrhosis and di abete,risk factors,pathophysiology,clinical inplication and management [J].Word J Gastroentorol,2009(5):280-288.

[3] 钟锐.慢性乙型肝病肝源性糖尿病临床特征分析[J].中国医药导报,2012,9(16):60-62.

[4] 陆立,周燕,时德仁,等.胰腺HBV感染及其与糖尿病的关系[J].临床军医杂志,2001,29(2):71-73.

[5] Holstein A,Hinze S,Thiessen E,et al.Clinical implications of he patogenous diabetes in liver cirrhosis[J].J Gastroenterol Hepat ol,2002,17(6):677-681.

[6] Gundling F.Hepatogenous diabetes-diagnostics and treatment[J].Zeitsc hrift Fur Gastroenterologie,2009,47(5):436-445.

(本文编辑 董林)

Clinical analysis of nucleoside drugs in the treatment of chronic hepatitis b combined with hepatogenic diabetes

SHEN Ting-ting,QIAN Fang-xing*,LIU Yan-hong,SHEN Si-lan,SHI Min,TAO Ran,YANG Bin-fei,LIU Yao-dong

(Changning Dsitrict Central Hospial,Shanghai 200336,China)

Hepatitis B virus; Nucleoside drugs; Hepatogenic diabetes; Insulin resistance

R512.62;R587.1

B

10.3969/j.issn.1674-070X.2014.02.007.010.02

2013-04-08

沈婷婷,女,本科,主治医师,研究方向:感染性疾病。

*张 琴,主任医师,E-mail:zhangq1030@163.com。