2006—2012年江苏省环境安全综合评估研究

2014-06-08范清华张涛沈红军

范清华,张涛,沈红军

(江苏省环境监测中心,江苏 南京 210036)

随着社会经济的快速发展,人民生活水平不断提高,对人居环境的需求日益增长,但当前人类赖以生存的生态环境却受到较为严重的污染[1],环境安全问题越来越受到重视。环境安全是指人类赖以生存发展的环境处于一种不受污染和破坏的安全状态,或者说人类和世界处于一种不受污染和破坏的良好状态,且社会治安和国家安全都没有受到环境污染和环境破坏的危害[2-3]。环境安全是国家安全的重要组成部分,已引起世界各国的广泛关注[4-5]。保障国家环境安全是保持社会稳定、构建和谐社会的基础[5]。江苏省环境污染形势依然严峻,突出表现为:地表水污染问题,Ⅰ~Ⅲ类水域面积仍占比不足50%,大气灰霾、酸雨等复合型污染仍有加重的趋势,结构性污染问题尚未得到有效缓解,环境胁迫压力仍处在重度压力状态。

借鉴“压力—状态—响应”(PSR)模型的框架思路,从环境安全压力、环境安全状态和环境安全响应等角度出发,构建环境安全度量的层次指标体系,对2006—2012年江苏省环境安全进行综合评估_,为江苏省环境安全保障体系的进一步完善提供参考。

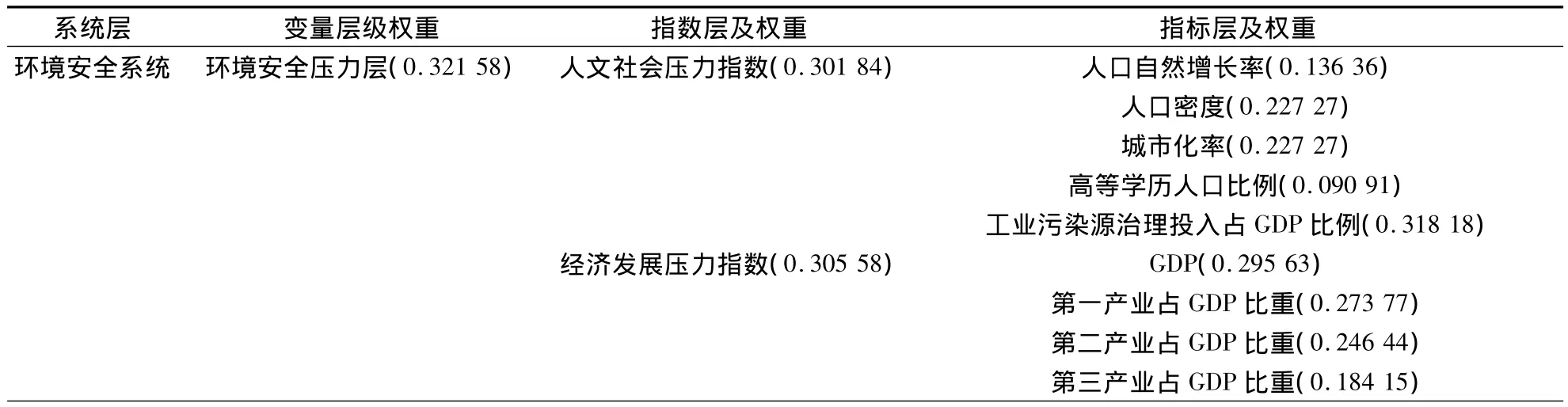

1 评价指标体系构建

目前,国内外用于环境安全评价的方法有PSR分析模式、综合指数法、模糊综合评判法、层次分析评价法、生态足迹法、能值分析法、生态模型法、系统聚类分析法和景观生态学方法等[6]。其中,联合国可持续发展委员会提出的PSR概念模型应用较多,广泛应用于大气环境安全[2,5]、水环境安全[7-13]、生态环境安全[14-18]等方面的评价研究,因此选择该模型进行评估探讨。按照评价目标的层次性及PSR模型,对不同环境指标的性质进行分类。本着以人为本、全面系统性、实用操作性、可比性、连续性和可修订性等原则[2,5],根据江苏省环境安全的现状及存在问题,分别从环境安全的压力、状态和响应3个角度出发,建立环境安全评估指标体系。

1.1 环境安全压力层

环境安全压力主要来自经济社会发展带来的环境胁迫压力,是指人类生活和生产活动中输出的污染物破坏了环境的自然净化过程,造成生态环境恶化,对自然资源和生态环境构成的压力[19]。环境安全压力由人文社会压力、经济发展压力和污染排放压力3个方面构成。

人文社会压力用人口自然增长率、人口密度、城市化率、高等学历人口比例、工业污染源治理投入占GDP比重等5项来表征。经济发展压力用GDP、第一产业占GDP比重、第二产业占GDP比重、第三产业占GDP比重等4项指标构建。污染排放压力用废水、工业废水、工业COD、工业SO2及工业烟尘粉尘排放量等5项指标构建,其中废水和工业废水排放量是包含关系。

1.2 环境安全状态层

从环境安全影响的各受体角度考虑,环境安全状态由水环境、空气环境、声环境、近岸海域环境状态等具有可操作性、易于表征的环境要素指标构成。

水环境状态指数由能反映地表水主要污染物的IMn和氨氮2项指标组成。空气环境状态指数由能反映空气环境质量主要污染物的SO2和PM102项指标组成。声环境状态指数由能较好地反映出人民群众居住情况的功能区噪声2类区昼间平均等效声级和夜间平均等效声级2项指标组成。近岸海洋环境状态指数由能体现近岸海域功能区主要污染程度的无机氮浓度组成。

1.3 环境安全响应层

环境安全响应层根据安全压力来源,从环境安全状况、流域治理情况、大气污染治理、生态建设等方面考虑。

环境安全状况选用突发性环境污染事件数和人民来信来访数量2项来表征。水环境污染治理方面,选用地表水达标率和饮用水达标率2项指标来反映。在大气污染治理方面,选用优良天数比例和酸雨发生率2项指标来反映。在声环境污染治理方面,选用功能区噪声2类区昼间达标率和夜间达标率2项指标来反映。在近岸海域环境污染治理方面,选用近岸海域功能区达标率来反映;在生态环境、生物环境治理方面,分别选用生态环境状况指数、底栖动物多样性评价等级为丰富和较丰富的断面比例来反映。

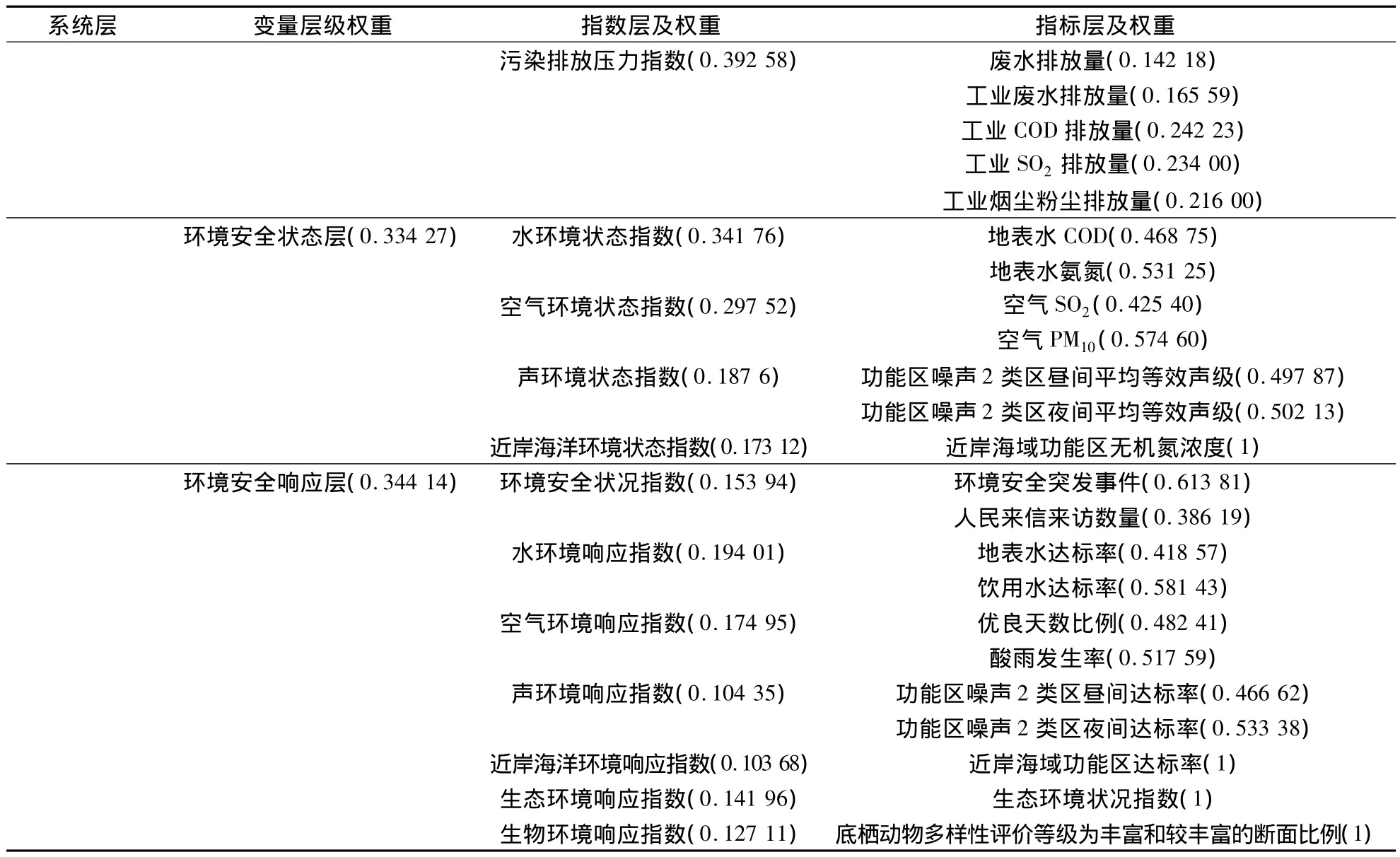

1.4 环境安全评估指标体系

根据以上分析,最终形成易于操作的包含14个指数,32项具体指标的环境安全应用型评估指标体系(表1)。

表1 江苏省环境安全评估指标体系及权重

续表1

2 评估方法及评估标准

2.1 数据标准化

具体指标间没有统一的量纲,不能用于直接比较。为了进行不同指标间的比较,需要对各项指标进行归一化处理,即对各项指标进行赋值[5]。各指标的赋值方法如下:

式中:0 <kj≤1,0≤cj≤100(1 -kj),kj和cj的取值根据相关指标的变化范围以及最大值、最小值的评判参照确定,以消除归一化对指标变化敏感度的负面影响。

2.2 权重确定

采用基于德尔斐法的层次分析法确定各项指标与各层指数的权重。层次分析法的步骤包括判断矩阵构造、采用方根计算权重以及一致性检验[5]。依据该方法,结合德尔斐法专家打分,计算得出各指数与指标的权重(表1)。

2.3 环境压力指数计算

根据各指标的赋值与权重,计算各大类指标的综合得分,最后加权求得江苏省环境安全压力综合

式中:Wx,Wi,Wj——一、二、三级指标权重。

2.4 环境安全等级划分标准

由于计算的环境安全综合指数值不符合人们判断环境安全好坏的习惯,因此需将指数值转换成等级值即建立评判集与标准化值的概念关联。借鉴相关安全领域的等级划分标准[16,20],结合具体操作的需要,采用五级均分方法,将环境安全等级划分为五级,按照环境安全度的由劣到优,分别对应于重警状态(Ⅰ)、中警状态(Ⅱ)、预警状态(Ⅲ)、较安全状态(Ⅳ)、安全状态(Ⅴ)(表2)。

重警状态(Ⅰ)表征环境已受到严重破坏,造成资源生态环境系统功能紊乱,严重影响到人体健康与社会、经济的发展,难以恢复;中警状态(Ⅱ)表征环境受到较大破坏,资源环境系统功能退化较严重,对人体健康造成较大的影响,恢复难度较大;预警状态(Ⅲ)表征环境受到一定破坏,资源环境系统功能已退化,环境质量出现恶化,环境问题时有发生,对人体健康与正常的生活产生一定的影响,但通过努力可以恢复;较安全状态(Ⅳ)表征环境较少受到破坏,资源生态系统功能趋于好转,向指数。计算公式为:良性发展,对人体健康与正常的生活影响较小,环境问题不显著;安全状态(Ⅴ)表征环境基本未受到干扰破坏,资源生态环境系统功能基本完善,对人体健康基本没有影响,环境问题较少,是人类居住的理想环境。

表2 环境安全等级划分标准

3 结果与分析

按照环境安全应用型评估指标与评估方法,对2006—2012年江苏省的环境安全进行综合评估。评估以指数分类为依据,并分别计算2006—2012年环境安全压力、状态、响应层与综合评估分值(表3)。评价指标原始数据来源于文献[21-25]。2006—2012年江苏省环境安全综合评估分值见表3。

表3 2006—2012年江苏省环境安全综合评估分值

图1 2006—2012年江苏省环境安全综合评估指数变化趋势

从环境安全压力层来看,2006—2012年,江苏省环境安全压力指数处于61.89~69.4之间,均处于中警状态,环境安全总体压力较大。环境安全压力指数2006—2008年逐年下降,2009—2010年出现反弹,2011—2012年开始下降。在经济发展压力指标总体呈上升态势的背景下,环境安全压力指数的波动主要受污染排放压力指标及人文社会压力指标变化的影响。前者受益于国家污染物总量减排政策,工业COD和SO2排放量两项指标逐年明显下降,总体也呈下降趋势;后者受人口自然增长率、工业治理投入占GDP的比例影响而波动变化,尤其是在 2010年,人口自然增长率处在2006—2012年的最大值 2.85 ×10-3,工业治理投入占GDP的比例处在2006—2012年的最低值4.5×10-4,导致人文社会指标达最高值 77.9,从而使得环境安全压力指数在2010年出现最大。2006—2012年江苏环境安全综合评估指数变化趋势见图1。

从环境安全状态层看,2006—2012年,江苏省环境安全状态指数处于51.9~74.1之间,处于预警~中警状态,总体呈下降趋势。2006年以来,随着江苏省污染物减排工作的有力推进,地表水、空气等环境要素的主要污染物浓度出现下降,加上声环境平均等效声级、海洋环境主要污染物浓度变化幅度不大,从而使环境安全状态指标在2006—2012年出现明显下降。但2010年,大气PM10浓度、功能区噪声2类区昼间平均等效声级及近岸海域功能区无机氮浓度均出现上升,导致环境安全状态指数出现反弹。

从环境安全响应层分析,2006—2012年,江苏省环境安全响应指数处于51.5~76.0之间,处于预警~中警状态,总体呈下降趋势。反映出在这一期间,江苏省采取加大流域治理力度、加强大气污染防治等积极措施,有力保障了全省环境质量一定程度的改善,水环境、大气环境、声环境及生物环境质量达标率明显上升,环境安全响应指数有所下降。

从环境安全综合指数分析,2006—2012年,江苏省环境安全综合指数呈明显下降趋势,安全等级由中警状态好转为预警状态,表明江苏省环境安全形势不断改善。2006—2009年环境安全综合指数值逐年下降,减少了11.9,仍处于中警状态;但2010年,环境安全状态指数明显反弹,加上环境安全压力指数也有所上升,从而导致环境安全综合指数值出现小幅上升。2011—2012年,环境安全指数值较2010年明显好转,处于预警状态;但2012年,受大气灰霾、酸雨等复合型污染加重影响,酸雨发生率出现上升,达标天数比例有所下降,环境安全响应指数值上升6.3,导致环境安全指数值较2011年略有升高。

从图1可以看出,在2009年时,环境安全压力指数和响应指数相交,说明人民群众改造环境的意识和人类对环境的污染程度达到相同的水平,也进一步表明人民群众的环保意识在不断加强,对环境安全水平的重视程度也有所提升。

4 结论及建议

4.1 结论

通过构建江苏省环境安全应用型评估指标体系,计算并分析2006—2012年全省环境安全压力综合指数变化趋势。结果表明,2006—2012年,江苏省环境安全综合指数呈明显下降趋势,安全等级由中警状态好转为预警状态,说明江苏省环境安全形势不断改善。

4.2 对策与建议

2012年以来,全省大气灰霾、酸雨等复合型污染有所加重,环境安全接近于中警状态,环境安全形势不容乐观,需进一步采取措施进行有效保障。

(1)加快经济结构战略性调整步伐,大力发展高技术、高效益、低消耗、低排放产业,积极推进绿色增长,深入强调绿色GDP发展理念,用最少的资源投入、最小的能源消耗,实现经济、社会和生态效益的最大化,逐步削减污染物排放总量,有效缓解江苏省环境面临的经济发展和污染排放压力。

(2)加大环境保护投入力度,提升环保治理投入占GDP的比例;采取适度放缓的人口计划生育政策,控制人口自然生长率;加强中高等教育,提升社会人群中高等学历人口的比例;逐渐降低江苏环境面临的人文社会压力。

(3)加强环境污染治理及环境监管,重点推进控制污染源、加强工地扬尘管理、强化机动车尾气监管为重点的大气污染治理,继续加强水污染、土壤污染、重金属污染防治,以及农村环境、海洋环境综合整治及生态修复,切实提高环保执法监管水平,积极改善江苏省环境安全响应状态。

(4)开展适合江苏省地区特色的环境公益宣传和健康教育,扩大宣传渠道,加大宣传力度,增强全民的环境保护意识和环境安全观念,维护社会稳定和环境安全。

[1]毕军,曲常胜,黄蕾.中国环境风险预警现状及发展趋势[J].环境监控与预警,2009,1(1):1 -5.

[2]张蓉珍,马妮,王石磊.陕西省大气环境安全评价[J].干旱区资源与环境,2011,25(2):83 -87.

[3]高振宁.强化环境安全确保可持续发展[J].农村生态环境,2005,21(2):74 -76,80.

[4]张勇,叶文虎.国内外环境安全研究进展述评[J].中国人口资源与环境,2006,16(3):130 -134.

[5]逯元堂,吴舜泽,王金南,等.大气环境安全评估体系研究[J].环境科学研究,2006,19(3):128 -133.

[6]王恒伟,廖和平,赵宏伟,等.基于PSR的区域生态安全评价:以重庆市渝北区为例[J].西南师范大学学报:自然科学版,2010,35(2):211 -217.

[7]YANG K,WANG H,LIU J,et al.Indexes weight determining forevaluation of water environment security system with improved AHPmethod[J].Environ Sci Technol,2008,31(8):129 -131.

[8]邱宇.汀江流域水环境安全评估[J].环境科学研究,2013,26(2):152-159.

[9]张小斌,李新.我国水环境安全研究进展[J].安全与环境工程,2013,20(1):122 -125,137.

[10]何俊仕,王林威,刘洋.沈阳市水生态环境安全评价指标体系研究[J].水电能源科学,2011,29(9):31 -34.

[11]杨开,王洪禧,刘俊良,等.水环境安全评价体系的指标赋权研究[J].环境科学与技术,2008,31(8):129 -131,154.

[12]刘俊良,王洪禧,杨开,等.区域水环境安全动态评价方法及其应用[J].安全与环境学报,2009,9(1):107 -111.

[13]张颖,刘凌,燕文明.区域水环境安全评价指标体系与评价方法[J].水电能源科学,2009,27(1):54 -57.

[14]赵元杰,张振锋.河北省生态环境安全评价研究[J].干旱区资源与环境,2012,26(9):104 -108.

[15]张继飞,邓伟,刘邵权.中国西南山区资源环境安全态势评价[J].地理研究,2011,30(12):2305 -2315.

[16]蒋小平.河南省生态环境安全指标体系测评的研究[J].生态经济,2010(7):153 -157.

[17]金芳,刘兴荣.甘肃省环境安全评价指标体系设计与现状研究[J].工业安全与环保,2010,36(8):23 -25.

[18]柳建国,魏建华,卞新民.农村环境安全评价体系研究[J].安全与环境学报,2007,7(6):89 -91.

[19]苗鸿,王效科,欧阳志云.中国生态环境胁迫过程区划研究[J].生态学报,2001,21(1):7 -13.

[20]杨京平,卢剑波.生态安全的系统分析[M].北京:化学工业出版社,2002.

[21]江苏省统计局.江苏统计年鉴2013[EB/OL].http://www.jssb.gov.cn/tjxxgk/tjsj/tjnq/tjnj2012/index212.html.

[22]江苏省环境保护厅.环境状况公报[EB/OL].http://www.jshb.gov.cn/jshbw/hbzl/ndhjzkgb/.

[23]江苏省环境保护厅.2006-2010江苏省环境质量报告[M].南京:河海大学出版社,2012.

[24]江苏省环境保护厅.2011江苏省环境质量报告[M].南京:河海大学出版社,2012.

[25]江苏省环境保护厅.2012江苏省环境质量报告[M].南京:河海大学出版社,2013.