安徽省科技人力资源配置现状及优化途径研究

2014-06-06姚晓君

姚晓君

(安徽工贸职业技术学院 工商管理系,安徽 淮南 232007)

一、引言

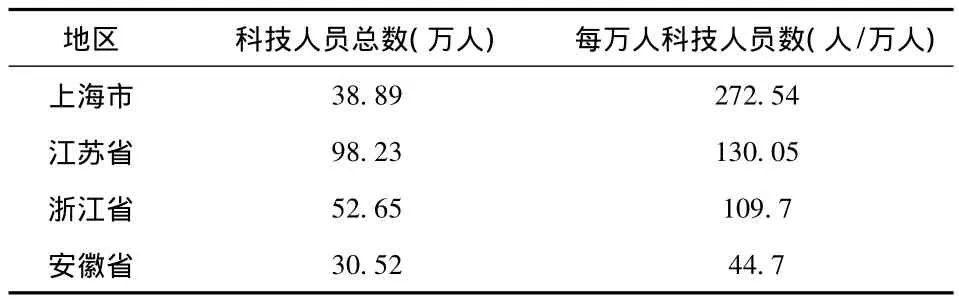

图1 2011年安徽省人才竞争力情况

泛长三角经济区,是中国重要的规划经济区之一。2008年党中央提出“泛长三角区域发展分工与合作”问题,指示安徽“要充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势,积极参与泛长三角区域发展分工,主动承接沿海地区产业转移,不断加强同兄弟省份的横向经济联合和协作[1]”。安徽省要积极融入泛长三角经济圈的发展中,科技人力资源的优化配置非常重要。科技人力资源是指实际从事或有潜力从事系统性科学和技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人力资源,作为一种能动性资源,是现代社会发展的最重要战略资源,也是经济发展的主要动力,可以说哪个地区拥有了大量科技人才,哪个地区就能在经济发展中拥有发展的优势,抢占经济科技发展的制高点[2]。根据《中国区域人才竞争力报告》的资料显示,安徽省人才竞争力偏低,从2011年人才要素竞争力一级指标雷达图(图1)可见,安徽省在所有的人才竞争力要素中,最高的竞争力指数没有超过0.5,不具有整体优势。安徽省在人才发展态势竞争力、人才生活及环境竞争力、人才数量竞争力、人才结构竞争力等方面具有相对优势,但在人才贡献竞争力、人才平台竞争力、人才投入竞争力、人才质量竞争力等方面不具优势,而在人才创新竞争力方面显现了相对弱势[3]。本文将通过分析安徽省科技人力资源的现状,和泛长三角地区其他省市进行比较,分析存在的具体问题并提出优化配置的建议。

二、安徽省科技人力资源现状以及存在的问题

(一)安徽省科技人力资源的总体规模虽稳步增长,但和泛长三角地区其他省市相比,还存在很大的差距

安徽省统计年鉴的数据显示,2012年安徽省科技人员总数达到305192人,研究与实验发展人员(R&D)人员折合全时当量总数为103045人年;从科技人员分布密度看,2012年平均每万人中科技人员数为44.7人。表1列出了2008年至2012年的相关指标以及环比增长速度,这些指标数据说明安徽省科技人力资源总体规模呈现稳步增长态势。

表1 安徽省2008-2012年科技人力资源总体状况

与泛长三角地区其他省市相比,无论是从科技人员总数上还是从科技人员密度上看,安徽省科技人力资源总体规模还存在着很大差距,具体情况见表2。

表2 2012年泛长三角地区各省市科技人力资源总体规模

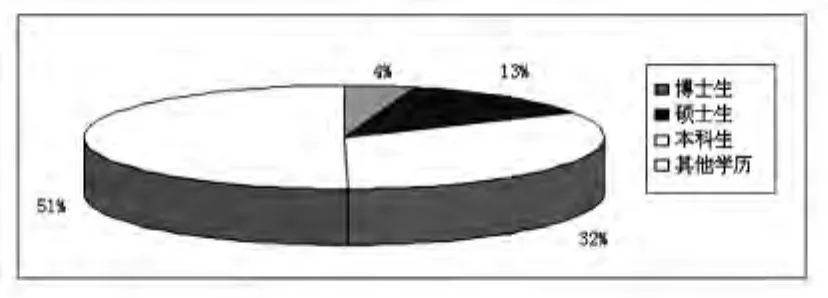

(二)安徽省高学历、高层次科技人力资源非常匮乏

从学历上看,2012年安徽省的R&D人员博士生仅占有4%,硕士生占有13%,本科生占有32%,而其他学历却占有51%,见图2。此数据说明安徽省的科技人才的学历水平偏低,高学历人才严重缺乏。而高层次科技人员更是匮乏。根据最新资料显示,“两院院士”中在安徽省工作的只有29人,其中中科院院士18人,工程院院士10人,另有1人是“双料院士”。而在上海市工作的“两院院士”达165人,其中,中科院94人,工程院71人。江苏省有92人,其中,中科院42人,工程院50人。浙江省仅浙江大学就拥有两院院士26人。从这些数据中能看出,安徽省的高层次科技人力资源与泛长三角地区其他省市相比还十分匮乏。

图2 R&D人员学历分布

(三)安徽省科技人力资源机构类型分布趋于优化,但地区分布极不均衡

从机构类型角度看,安徽省科技人员主要分布在工业企业中,2012年科技人员总数为21万人,占全省科技人员总数比例的68.81%,而高校科技人员数为54848人,占17.97%,工业企业中R&D人员折合全时人数为7.34万人年,所占比例为71.23%。高校中R&D人员折合全时人数为11867人年,占11.52%。以上数据表明,企业已成为安徽省科技发展和创新的主导力量,科技人员的机构类型分布逐渐趋于优化。

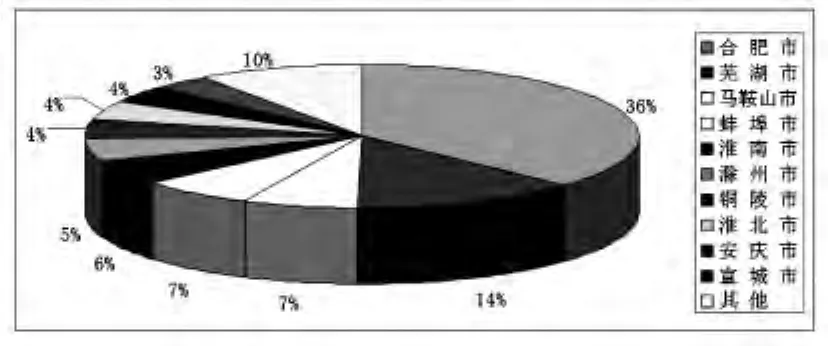

从地区分布上看,科技人员主要分布在合肥、芜湖、马鞍山、蚌埠、淮南、滁州等市,其中,合肥和芜湖两市所占比重达到了50%。而六安、黄山、阜阳、宿州、亳州、池州等地的科技人员总数只占全省的10%,具体见图3。

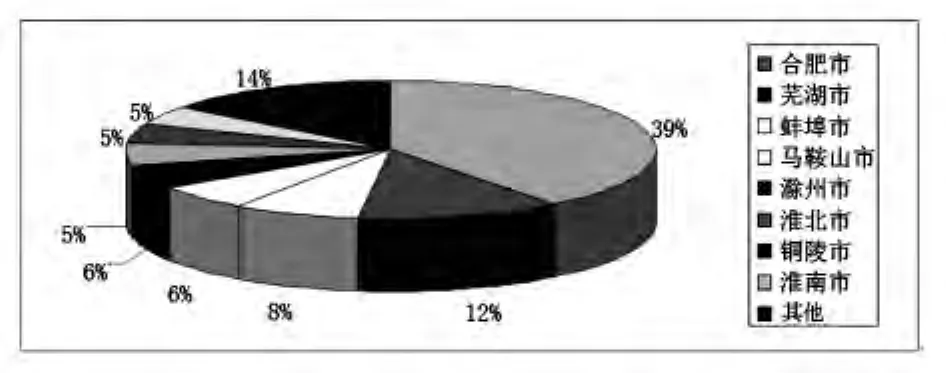

R&D人员折合全时当量的人数主要分布在合肥、芜湖、蚌埠、马鞍山等市,其中,合肥和芜湖两市所占比重达到了51%,而安庆、宣城、六安、黄山、阜阳、宿州、亳州、池州等地的R&D人员折合全时当量总数只占全省的14%,具体见图4。

这说明安徽省的科技人地区分布极不均衡,一半科技人员以及R&D人员集中在省会合肥市以及工业较发达的芜湖市,这将不利于安徽省经济水平的整体发展和提升。

图3 2012年安徽省科技人员地区分布

图4 2012年R&D人员折合全时当量地区分布

(四)安徽省科技人力资源的创新能力有待进一步提高

安徽省已开始重视科技的投入,科技产出也在逐年稳步增长,但和泛长三角地区其他省市相比,还存在不小差距,说明安徽省科技人力资源的创新能力有待进一步提高。

安徽省近年来加大科技方面的投入,R&D经费投入逐年增长,具体见图5。2012年安徽省拥有国家级企业技术中心36家,与辽宁省并列全国第10位,居中部第3位。2012年共投入研发经费105.7亿元,户均2.9亿元,较上年增长10.3%。拥有国家级企业技术中心的高新企业已成为安徽省自主创新的“领头羊”和“生力军”。

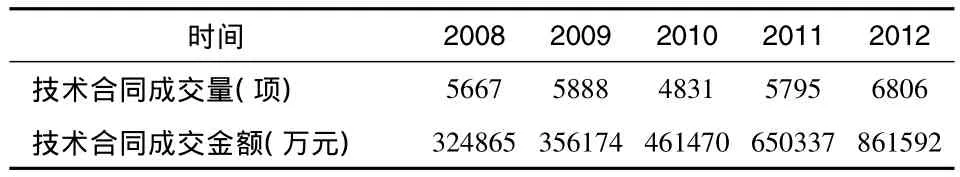

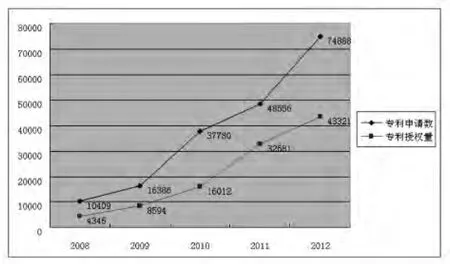

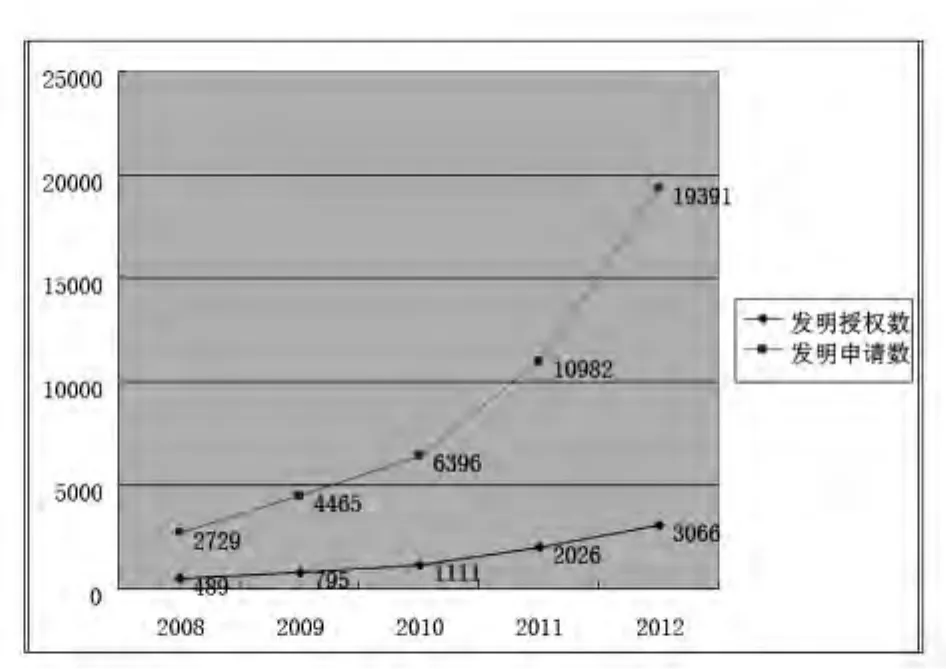

科技产出和绩效也取得了不小的成绩。专利申请和授权量指标能从一个侧面反映科技产出和绩效情况。每年的专利申请量与授权量均逐年增长,其中,发明专利的技术水平最高,是专利的主要形式,发明专利的申请量和授权量也在逐年增长。具体见图6和图7。另外,技术成果能否真正商品化、产业化也反映了科技产出的质量和绩效。这从技术合同成交量以及成交金额指标能看出安徽省的科技产出质量和绩效逐年提高,具体情况见表3。

表3 安徽省2008-2012年技术合同成交量及成交金额

图5 安徽省2008-2012年R&D经费投入

图6 安徽省2008-2012年专利申请和授权情况

但与上海、江苏、浙江等长三角地区相比,科技成果发展滞后,这说明安徽省科技人力资源的创新能力不足。表4反映了2012年泛长三角地区各省市的专利(包括发明)申请和授权量。从表4中看出,安徽省的专利申请数和授权数均比其他省市要少很多。另外,2012年安徽省技术合同成交数为6806项,技术合同成交金额为86.1592亿元。而上海市2012年技术合同成交数为27998项,技术合同成交金额达到588.52亿元,分别是安徽省的4.11倍和6.83倍。

图7 安徽省2008-2012年发明专利申请和授权情况

表4 2012年泛长三角地区各省市专利申请和授权情况

三、安徽省科技人力资源优化配置途径

(一)做好人才战略规划,实施科技人力资源培养和引进工程

根据前面的分析,安徽省科技人员总量以及科技人员密度虽然近年来有所增长,但是和泛长三角地区其他省市相比还存在很大的差距。安徽省需要加快实施科技人力资源培养和引进工程,发挥聚集作用,培养和吸引各类优秀人才到皖工作或创业,尤其是高学历高层次的急缺人才,全面提高安徽省科技人力资源的数量和质量。

1.进一步做好“科教兴皖”战略。加强高等教育和职业教育,引导高等学校进行科学定位,加快学科建设,创新办学模式,多元办学、特色发展,适应产业升级和社会转型需要,加速培育重点领域专门人才和高技能高素质人才;充分发挥中国科技大学、合肥工业大学、安徽大学等高校的人才培养作用,加快培育一批创新型科技人才,努力为安徽省科学发展、全面转型、加速崛起、兴皖富民提供强大的智力支撑。

2.实施“走出去,引进来”战略。探索建立国内培养和国际交流相衔接的开放式创新人才培养模式,建立跨国、跨地区合作联盟机制,选拔中青年优秀的科技人才“走出去”到国外或者国内发达地区进修或深造学习[4],通过“走出去”,让优秀的科技人才学习和掌握先进经验,把握最新研发动态,为安徽省发展战略新型产业和突破重点产业发展中所需的关键技术增加强有力的动力。同时,安徽省应该以开放的心态将有实力的企业引进来,积极引进国内外科技型先进企业到皖落户,以此推动科技人才的聚集力量。引进高科技人才,不能走传统的老套路,不能只靠举办几场招聘会,要学习发达地区的先进经验,派代表团到外地考察,与人才中介机构进行对接,充分利用第三方力量。

(二)优化科技发展环境,吸引和留住高学历、高层次科技人力资源

俗话说“栽下梧桐树,引得凤凰来”。安徽省融入泛长三角经济圈的发展,具有一定的区位优势,应该进一步优化科技发展环境,吸引大量的高学历高层次科技人力资源,并且能减少安徽省高校培养的高学历人才外流现象。

1.完善人才服务机制,通过各种科技论坛、科研年会、名牌大学校友会等形式搭建科技人力资源参与建设安徽的平台。以论坛或年会等形式为契机,以构筑多学科高层次、品牌化为平台,营造民主轻松的和谐氛围,科技人才汇集一起进行交流,展示最新科技成果,相互学习借鉴,弘扬科学精神,贡献才智,能促进创新能力的提高,培育和吸引高层次的人才。

2.以科研项目为抓手,培养和吸引科技人才,整合人力资源,推动科技创新。真正落实振兴计划、科技研发计划等项目,尤其是发挥重大项目研究、重点研发中心和国家级、省级企业技术中心、工程(技术)研究中心、重点(工程)试验室等的作用。目前,安徽省已开始重视科研项目的作用,根据“十二五规划”,安徽省将在五年内支持培养100个省级创新团队,引进10个国家级创新团队。

3.积极拓展引才渠道,优化投融资环境,开辟创业绿色通道,提供各种优惠政策,加强创业园区或者创业服务中心建设,鼓励科技人才到安徽创业。发挥省创业(风险)投资引导资金作用,鼓励设立市级创业(风险)投资引导资金,促进创业风险投资机构发展。以国家技术创新工程试点省、皖江城市带示范区和各类产业园区为依托,建立高层次人才创新创业基地,建设一批人才创新创业载体,通过自主创业、项目合作等形式,大力吸纳和集聚国内乃至世界一流的科技人才和团队。

(三)充分发挥政府宏观调控作用,优化安徽省科技人力资源结构分布

安徽省科技人力资源地区分布不均衡,政府应充分发挥宏观调控作用,用“看得见”的手来发挥导向作用。[5]

1.应该注重发挥城市群的作用,强化中心城市的规模效应、聚集效应和辐射效应,打造跨越发展的战略支点,以此提升安徽省在泛长三角经济圈发展中的地位。城市群建设,是加速推进城市化、提升区域经济竞争力的重要途径,也是现代经济发展的一个重要趋势。安徽省缺乏大都市,致使投资分散、建设重点不突出、城市影响和带动作用差,更应该重视城市群的建设,实现“抱团发展”。在城市群建设中,不仅仅依靠安徽省自身,也可以和周边省份合作,“跨界”融合,比如长三角城市群、南京都市圈、豫皖城市群等,以城市群建设来带动安徽省的经济发展,并且在发展中要注重科技人力资源的地区流动性、行业流动性、产业流动性,政府、用人单位、科技人才各方面共同作用,从而实现动态平衡,优化结构分布。

2.学习国外先进经验,重视人才信息网的建设,推动和指导人才供求信息联网,建立科技人才信息库,构建人才资源信息共享平台,构筑人才流动的“高速公路”[6]。以开放、整合、联通为目标,逐步形成覆盖全省的网络体系,实现“科技路路通”,集聚创新要素,共享创新资源。

(四)采取各种措施促进科技产出与成果转化,提高自主创新能力

1.应进一步加大科研经费投入,尤其是针对重点产业的重点项目,逐步缩减与泛长三角地区的差距。加大研发投入能提高高层次科技人力资源的积极性,能为企业和地区发展带来澎湃的创新活力和可观的经济效益。

2.应鼓励和支持安徽省各科技型企业自建或合作建立研发中心。近年来,安徽省已有部分企业建立了研发中心,提高了技术创新能力和科技成果转化水平,但数量不足。2012年有研发机构的企业占安徽省所有企业的比重只有13.57%,和泛长三角地区其他省市相比,还处于劣势地位,需要进一步加强企业研发中心的建设。

3.加强大学科技园建设,促进科技产出和成果转化。通过大学科技园,教育和科技能有机结合,促进产学研协同创新。目前,安徽省大学科技园建设尚处于初步发展阶段,初步形成规模的只有合肥市国家大学科技园,是科技部、教育部批准的首批22家国家级大学科技园之一,也是安徽省内唯一一家国家级大学科技园,依托中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学建设。合肥国家大学科技园采取“多校一园”模式,由合肥国家大学科技园创业孵化中心、合肥国家大学科技园科技企业加速器、中国科技大学科技园、合肥工业大学科技园、安徽大学科技园和马鞍山分园(依托安徽工业大学)组成。应该进一步建设其他的大学科技园,为科技孵化、创新提供平台和基地,也能为聚集科技创新创业人才提供平台。

4.全面开展产学研相结合活动,促进科技成果转化。产学研相结合是指企业、学校、科研机构相互配合,发挥各自优势,形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势,是推进高等院校和科研院所科技创新成果转化的有效途径。在产学研结合方面,安徽省取得了一定的成绩,比如,中科大先进技术研究院已经开工建设,它是“无编制、无预算、无级别”的“三无单位”,既不是大学,也不是孵化器,也不是产业园,而是介乎于企业、大学和产业园之间的“混合体”,期望这种“混合体”可以打破政产学研“各拉各车”的现状,以一种全新的机制体制,接续断裂的创新链条。目前,已经有英特尔、微软、阿里巴巴、中国移动研究院等20多家知名企业在此抢建联合实验室;斯坦福大学、密歇根大学、加州大学、伯明翰大学、牛津大学等海外名校就人才培养、科研合作等初步达成合作协议;培育遴选先进技术项目83个;孵化16家企业,吸引了社会资本1.2亿元。应该继续探索产学研结合的新模式,支持和规范高校教师、研发机构人员深入企业,促进科技成果转化为实际产业。

(五)完善科技人力资源管理制度,构建可持续激励措施,调动科技人力资源的积极性

各用人单位应该进一步完善科技人才管理机制,充分激发科技人才的创造活力,用好用活人才,实施有利于科技人力资源潜心研究和创新的政策措施,完善和创新科技人力资源选拔聘用、绩效考核评价、培养开发、流动配置等制度,建立灵活有效的激励措施,注重物质激励与精神激励相结合,注重长效激励,构建可持续发展的激励措施[7],调动科技人力资源的主观能动性,最大限度激发科技人才队伍的创造活力和创业热情,从而促进科技产出,提高自主创新能力。

在激励措施方面,安徽省的合芜蚌自主创新试验区继北京中关村、上海张江、武汉东湖之后,成为全国第四家获国务院批准开展企业股权和分红激励试点区域。通过试点工作,利用技术入股等形式赋予重要技术人员和管理人员一定股权和分红权,他们的身份从“打工者”摇身变为“股东”,使其能以股东身份参与企业决策、利润分享,并承担经营风险,真正发挥主人翁作用,尽责地为企业长期发展服务,加速推进科技成果转化和产业化。这一政策为合芜蚌试验区聚集优秀创新人才特别是产业领军人才,释放创新人才的潜能,做强做大一批具有竞争力和影响力的创新型企业提供可靠的保障和支撑。各用人单位可以借鉴这种技术入股、分红激励的方式来充分激发科技人力资源的积极性。

[1]夏小玲.泛长三角区域安徽科技人力资源优化配置研究[D].合肥:安徽大学,2011:1.

[2]王丽泽,宋国华,李炳军.河南省科技人力资源配置现状及优化路径选择[J].科技创新导报,2012(15):208-210.

[3]桂昭明,王辉耀.中国区域人才竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2013:141.

[4]张瑞林.河南科技人力资源发展路径选择[J].人才资源开发,2008(11):15-17.

[5]张吉炎,张建设.安徽科技人力资源开发战略研究[J].中国科技论坛,2010(11):123-128.

[6]陈晓红.论“泛珠三角”区域科技人力资源的优化配置[J].科技管理研究,2007(9):211-214.

[7]罗继荣.科技人力资源可持续激励问题改革刍议[J].赣南师范学院学报,2005(5):117-120.