中国高等教育异质性回报的变化:1992~2009

——基于MTE方法的实证研究

2014-06-05张巍巍李雪松

张巍巍,李雪松

(1.中国社会科学院 社会发展战略研究院,北京 100045;2.中国社会科学院 数量经济与技术经济研究所,北京 100732)

中国高等教育异质性回报的变化:1992~2009

——基于MTE方法的实证研究

张巍巍1,李雪松2

(1.中国社会科学院 社会发展战略研究院,北京 100045;2.中国社会科学院 数量经济与技术经济研究所,北京 100732)

本文基于存在异质性时经济政策微观效应评价的一般理论框架,运用半参数局部工具变量(LIV)估计方法,使用微观调查数据,实证研究了1992~2009年中国高等教育异质性回报的变化趋势。结果表明,1992年、2000年和2009年任意一个随机的个体上大学的年化平均回报率(ATE)分别为5.5%、9.9%和11.4%,呈现上升趋势,反映了中国劳动力市场化改革的积极效应。

教育回报;教育改革;经济政策微观效应

一、引言

教育回报估计是经济政策微观效应评价方法的热点应用问题。由于缺乏反事实状态,对教育回报的准确估计需要克服样本选择偏差和个体教育回报异质性等一系列问题,理论界和政策界对此进行了大量探索。

假定具有个体特征X的个体上大学时的潜在收入为Y1,仅上高中时的潜在收入为Y0。如果可以同时观测到这两种潜在收入,则它们的差异E(Y1-Y0|X=x)即为教育回报。然而,通常情况下,只能观测到其中一种收入,相应的反事实状态并不存在。这是各种政策评价方法所面临的基本问题。

假定S=1表示上大学,S=0表示仅上高中,经典计量方法(如OLS)下教育回报为E(Y1|X=x,S=1)-E(Y0|X=x,S=0)。它暗含的假设是E(Y1|X=x,S=1)=E(Y1|X=x),E(Y0|X=x,S=0)=E(Y0|X=x),即假设在控制了个体的可观测特征变量后,那些实际上大学的人的平均收入等于随机选择一个人如果其上大学时的收入,那些仅上高中的人的平均收入等于随机选择一个人如果仅上高中时的收入。也即(Y1,Y0)与S相互独立,在控制了个体的可观测特征后,个体不会因为对未来潜在收入的比较而做出是否上大学的选择,S对Y是外生的。然而,赫克曼(Heckman)[1]等指出,个体会根据对未来收益的预期做出是否上大学的选择,观测到的数据一般存在着较为明显的样本自选择,(Y1,Y0)与S并不独立。因此,早期经典的计量方法如OLS存在系统性偏差。现代微观经济计量方法,如随机实验、工具变量(IV)和倾向得分匹配(PSM)等,都是在某个方面处理这种由样本选择而产生的变量内生性问题[2]。

近年来,随机受控实验方法在微观政策评价领域得到了越来越多的应用。它通过对社会实验过程的设计和控制,使S的选择独立于(Y1,Y0),因此可以得到较为可信的结果。但是这种方法在实施过程中易于受到干扰,成本较高,经济学者在更多情况下只能基于观测数据对教育收益率进行估计[3]。

IV方法则是通过寻找准自然实验,找出仅影响教育选择而不对未来潜在收入产生直接影响的变量作为S的工具变量,从而对教育回报进行估计。吴要武[4]使用2005年中国人口1%抽样调查数据样本中的出生季度作为工具变量对教育回报率进行了估计,结果表明教育回报率在15%左右,IV方法的结果显著高于OLS的结果。

倾向得分匹配方法在国内也得到越来越多的应用。它假设给定了个人的倾向得分后,S独立于(Y1,Y0)。赵西亮和朱喜[5]使用这种方法对全国综合社会调查数据(CGSS2003)进行匹配来估计中国城镇居民大学教育收益率。

国内在估计教育回报时应用最多的是Heckman样本选择模型。标准样本选择模型通过引入选择方程刻画样本的选择行为,假设收入方程和选择方程的不可观测变量服从联合正态分布,进而引入逆Mills比来消除选择偏差的影响来估计教育回报。这种方法为众多应用经济学者使用经济结构模型插上了飞翔的翅膀[6]。然而,样本选择模型所要求的假设条件较强,鲍威尔(Powell)[7]、市村(Ichimura)[8]等逐渐放松联合正态分布假设,提出用半参数和非参数方法来刻画不可观测因素的影响,得出了较好的结果。袁诚和张磊[9]则在反事实框架下用样本选择模型研究了家庭收入对子女上大学的收益率的影响。

以上方法都是假设样本的教育回报同质,或是仅用一个参数(如平均处理效应ATE)来度量教育回报。赫克曼和维特拉西尔(Heckman&Vytlacil)[10]、卡内罗等(Carneiro et al.)[11]提出并验证了个体会根据(外人)不可观测的因素对未来潜在收益进行比较从而做出是否接受教育的选择。此时,个体教育回报是异质的,OLS方法有偏,工具变量法失效,倾向得分匹配方法基于的前提假设条件①控制了一些特征变量后,是否参与项目的决策与潜在的收入是独立的。不再成立。赫克曼(Heckman)等基于广义罗尔(Roy)模型等经济结构模型,结合统计学等领域的政策效应评价方法,在比约克伦德和莫菲特(Bjorklund&Moffitt)[12]提出的边际处理效应(MTE)及因本斯和安格瑞斯特(Imbens&Angrist)[13]提出的局部平均处理效应(LATE)等概念基础上,构建了以MTE为基石的新的反事实因果分析框架来进行更广义的政策效应评价。王海港等[14]在这个框架下研究了珠江三角洲农村的职业培训,发现当地的职业培训并没有达到预期的效果。许玲丽等[15]使用这种方法研究了中国高等教育扩招的效应。

本文基于赫克曼(Heckman)等构建的处理异质性经济政策微观效应的MTE方法,运用半参数局部工具变量估计方法对中国20世纪90年代以来三个不同年份(1992年、2000年和2009年)的异质性教育回报进行了估计,并给出了平均处理效应(ATE)、参与者处理效应(TT)和未参与者处理效应(TUT)等具有较强政策涵义的政策评价参数的结果。结果表明,1992年、2000年和2009年任意一个随机的个体上大学的年化回报率(ATE)分别为5.5%、9.9%和11.4%,呈现上升趋势,但本世纪前10年的上升幅度明显小于上个世纪90年代的上升幅度。

本文的贡献之处在于:(1)引入一个以经济理论为基础的反事实框架来刻画样本选择问题,并对MTE与异质性效应的关系、MTE的参数和非参数方法等作了较为深入的阐述;(2)对中国近20年的高等教育回报趋势进行了较为稳健的估计。本文余下的内容安排如下:第二部分介绍存在异质性时经济政策微观效应评价的广义Roy模型,在此基础上引入经济政策微观效应评价的基石性概念——边际处理效应(MTE);第三部分给出估计MTE的两种计量方法,即参数方法与非参数方法;第四部分为样本数据描述与倾向得分估计;第五部分为中国高等教育异质性回报的变化趋势及其稳健性检验;第六部分为简要的结论。

二、存在异质性时经济政策微观效应评价的理论框架

贝克尔[16]的人力资本理论将大学教育视为一种投资,大学教育提高了个人的人力资本(技能和生产率等),因此上大学的工人的工资水平会提高。基于此明瑟尔[17]发展了一个经典的经验分析方程:

其中Yi为个体i的对数收入,Si表示是否接受大学教育,Xi包含工作经验和工作经验平方以及其他一些控制变量。明瑟尔方程已成为估计教育回报的经典方程,在经验分析中得到了广泛的应用。

对明瑟尔方程进行最小二乘(OLS)估计并不能得到教育回报的无偏估计。甚至当不可观测变量异质时,传统的OLS和IV方法均是无效的,此时须要用基于MTE的方法来刻画异质性的教育回报。

下面简要给出经济政策微观效应评价的理论分析框架,即赫克曼和维特拉西尔(Heckman&Vytlacil)[10]发展的广义Roy模型。为了实证分析的方便,假设异质性个体的对数收入模型具有可加性,其形式如下:

其中变量X表示收入方程可以观测到的变量(解释变量,如工作经验、性别等),U0和U1表示收入方程中不可观测的变量,Y1为上大学时潜在收入的自然对数,Y0为仅上高中时潜在收入的自然对数。式(2)与(3)是对总样本而言的,对于上大学的个体,只能观测到Y1,对于仅上高中的个体,只能观测到Y0。

个体上大学时的成本模型为:C=μC(W)+UC。其中W为可观测的变量,UC为不可观测的变量。个体根据预期收益(IS=Y1-Y0-C)决定是否上大学。为表示方便,令Z=(X,W),V=-(U1-U0-UC),则它们可以表示为:

不失一般性,可以考虑μS(Z)>V⇔FV(μS(z))>FV(V),其中FV(V)是变量V的累积分布函数。因此,如果定义P(z)为个体特征为z时上大学的概率(也被称为倾向得分Propensity Score),则有P(z)=Pr(S=1|Z=z)=FV(μS(Z));定义US=FV(V)(于是US~Unif(0,1)),则不同的US对应于不同的不可观测变量V。因此,便可基于US的均匀分布特征对不同P(Z)的个体的异质性教育回报进行刻画。

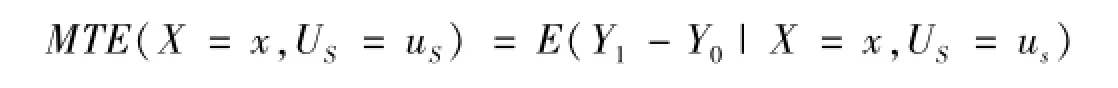

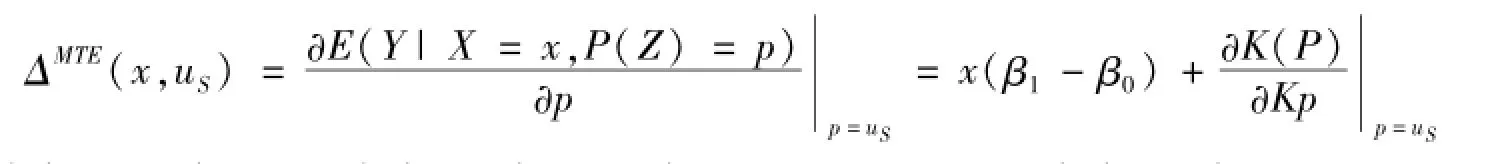

对于具有特征US=uS,X=x的个体,可以定义边际处理效应(MTE:Marginal Treatment Effect)如下:

它表示具有个体特征和不可观测因素us的个体,在选择是否上大学时处于边际状态①即在选择是否上大学时,上大学与否的效用无差异。的情况下(此时,P(Z)=us),如果上大学时的教育回报。边际处理效应(MTE)是存在异质性时进行经济政策微观效应评价的基石性概念,因为它把个体不可观测的异质性因素V通过累积分布函数映射到一个服从均匀分布的随机变量上,这样可以方便地刻画所有个体的异质性教育回报。同时,政策决策者感兴趣的其它评价参数,如ATE、TT和TUT等,都可以表示为MTE的加权平均值。基于这些参数和OLS估计值,还可以得出分类收益和选择偏差等参数[18]。

三、边际处理效应的参数与非参数估计方法

为了估计上述各种政策效应评价的参数,首先要估计边际处理效应(MTE)。对MTE的估计有两种方法,一种是假定选择方程和收入方程的随机误差项服从联合正态分布的参数方法,另一种是半参数的局部工具变量(LIV)方法。

(一)MTE的参数估计方法

对收入模型(2)和(3),一般假设μ1(X)和μ0(X)具有线性形式,即:

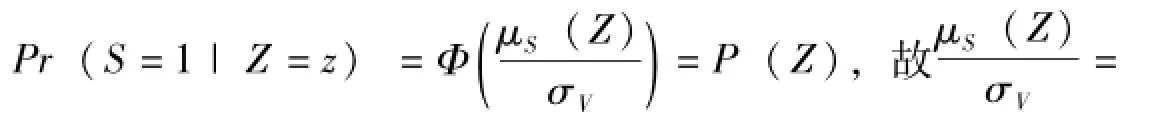

而对选择方程(4),可以用Probit、Logit或非参数方法估计,本文使用Probit模型对其进行估计,可以得出P(Z)的估计值。

同理,对式(6)求期望,可得:

对处于临界状态的个体来说,

于是,边际处理效应可以表示为:

(二)MTE的非参数估计方法

参数估计方法比较直观,但需要对随机误差项的分布进行假设。赫克曼和维特拉西尔(Heckman&Vytlacil)[10]发展的局部工具变量(LIV)方法给出了在更一般的条件下MTE的识别方法。这种方法把不可观测变量视为倾向得分P(Z)的一个未知函数,通过把P(Z)作为局部工具变量来识别MTE。

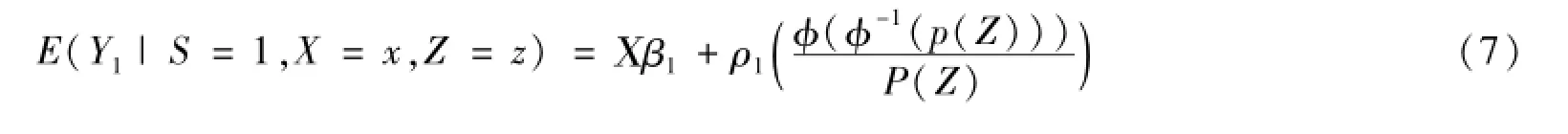

赫克曼和维特拉西尔证明了

从上式可以看出,MTE的识别方法是在给定X=x和P(Z)=p的条件下求期望收益表达式对p的偏导数。

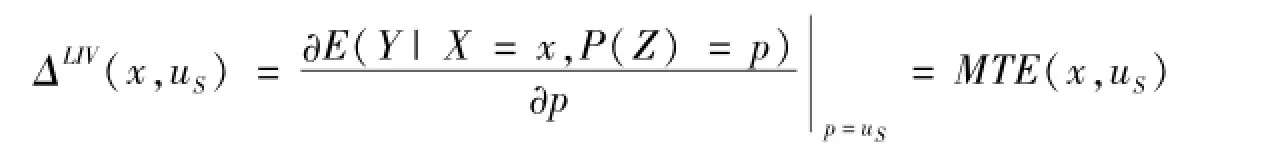

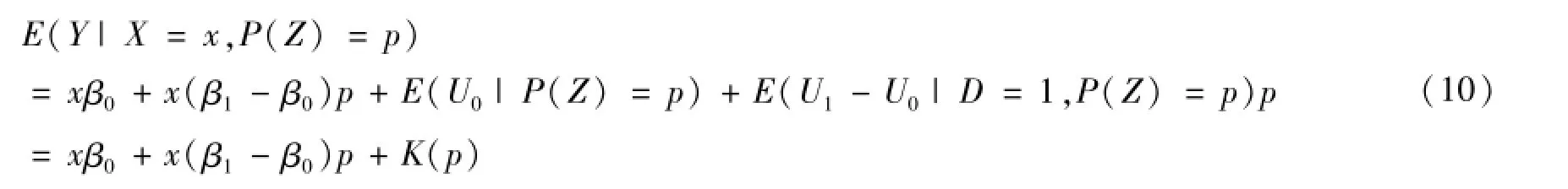

由式(7)和式(8),有

在给定X=x和P(Z)=p的条件下,对上式求期望,有

对上式求关于p的偏导数,有

其中,K(p)=E(U0|P(Z)=p)+E(U1-U0|D=1,P(Z)=p)p

四、数据描述与倾向得分估计

(一)样本数据描述

本文使用1992年、2000年和2009年三个年份中国城镇居民收入与支出调查数据(CUHIES)中6个省份(北京、辽宁、浙江、广东、四川和陕西)的微观调查数据(其中1992年为三个省份:辽宁、广东和四川),对大学教育回报率进行计量估计。三个年份的中国城镇居民收入与支出调查样本都是由国家统计局城镇经济社会调查总队从全国城镇居民总体中随机抽样得出,能够较为全面地反映当时全国城镇居民的经济情况。本文使用的数据既有东部经济发达省份的样本,也有中西部省份的样本,它们对全国的教育回报有一定的代表性。CUHIES数据包含了被调查者及其家庭成员的教育情况、收入、所在行业,单位所有制属性等大量信息。本文所使用三个年份的数据分别包含2700户(1992年),4250户(2000年)和7718户(2009年)家庭及其成员的相关数据。本文选取具有高中或大学学历(本科和大专)、正在工作且有母亲教育和收入数据的个体作为分析样本。

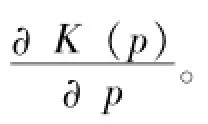

表1 主要变量描述性统计

表1列示了主要变量的统计指标值。三个年份选取的样本量分别为366、505和860,其中上大学样本分别占32.8%、51.3%和80.1%(以下简称为大学组,仅上高中的样本简称为高中组)。样本的平均年龄分别为26.5岁、26.6岁和29.2岁。本文在匹配母亲关系时,以入户调查时户籍上的关系来确定母子(女)关系。因此,有家庭背景数据的样本中男性比例稍高,分别占53.8%、54.9%和58.1%;高中组中男性占比有所增加,三年分为53.7%、56.9%和73.1%,大学组中男性基本相同,约为54%。数据还显示,不同组别的家庭背景有较大的差异,大学组中母亲的收入和教育年限均高于高中组,且收入差距不断扩大。其中1992年、2000年和2009年大学组母亲的收入分别高于高中组母亲收入18个百分点、22个百分点和38个百分点;同时,大学组母亲教育年限分别高于高中组母亲教育年限2.07年、1.02年和1.58年。

样本平均收入快速增长,三个年份分别为2866元、10426元和26656元,其中大学组分别比高中组的收入高7.00%、48.69%和38.48%①这与用表1中的自然对数平均收入得出的回报率略有差异。,以大学平均4年计,则三个年份高等教育的表面年化收益率分别为1.75%、12.17%和9.62%②用简单算术平均法得出。。2000年相对于1992年收益率有较大程度的提高,但2009的数据则出现了一定程度的下降,这是高等教育回报率变化趋势的初步经验证据。个体收入还受其他因素的影响,不同性别、家庭背景、省份、所有制性质和行业的收入均有较显著的差异。

(二)变量选择与排除性限制

从表1的描述性统计可以看出,不同组的特征变量有显著差别。样本一般根据这些(可观测的)变量及外人无法观测的因素对其教育状况进行“选择”③这里的“选择”,既可指个体自己的选择、父母(家庭)的选择,也可指高校的选择(即录取与否)。。本文选取母亲教育年限、母亲收入④由于1992年样本数据中母亲的收入数据较为完整,为保持三个年份估计模型和结果的一致性,本文仅使用母亲收入和教育水平反映家庭背景的影响,其中对母亲收入取自然对数。、性别、出生年份和省份等变量来解释样本的教育选择行为。

许多变量会对个体收入产生影响。参照李雪松和赫克曼[19]以及李实和丁赛[18]等变量的选取,在传统的Mincer方程的基础上,本文引入性别、省份、所在行业和所有制属性等变量来控制它们对收入的影响。另外,许多不可观测的因素(例如认知能力与非认知能力等)会对个体收入产生影响,因此需要尽可能控制这些因素的影响。众多研究表明家庭背景与个人能力有密切的关系,本文参照李雪松和赫克曼[19],卡内罗、赫克曼和维特拉西尔(Carneiro,Heckman,Vytlacil)[20]中实证模型的设置,根据CUHIES数据库中数据的可得性,以当期母亲收入作为个人能力的代理变量,对此加以控制⑤一般来说,样本处于教育期时其父母的收入对其能力的影响最大,它们之间的关系最密切,使用这一时期的数据可以更好反映父母的影响。限于调查数据,本文只能使用当期收入,同时为了保持足够的样本量,本文使用了母亲的收入。。

用半参数方法对广义Roy模型进行估计时,需要进行排除性限制,即保证至少有一个变量影响选择过程,但不对潜在收入产生影响,它在选择方程中但不在收入方程中⑥如果假设了不可观测变量的联合分布,从而用参数方法来估计模型,则不需要这一条件。。关于教育选择的工具变量,前人曾用过出生季节、距离大学远近、大学学费、当地失业率、当地平均工资等。考虑到样本中的个体只区分了所属省份,而没有区分更为细致的所属地级或县级区域,因此本文无法准确使用上述这些工具变量。根据数据的可得性,本文把母亲教育水平作为个体教育选择的工具变量。这是因为父母良好的教育水平往往可以使孩子得到较好的教育,从而使二者之间有密切的关系。

(三)倾向得分估计

本文运用Probit模型来估计个体上大学的概率,该模型很好地识别了样本的教育选择行为,估计结果列于表2中⑦2000年省份控制变量都不显著,去掉这个控制变量对Probit模型和下文MTE的估计结果影响很小,为保持三个年份Probit模型的一致性,此处保留省份控制变量。,括号中的数值为估计的标准差。估计结果表明,母亲的教育年限对接受大学教育有重要的影响。性别的估计系数为负,其中2009年的系数最大且显著。这表明女性上大学的概率要高于男性上大学的概率,这既与本文使用样本中女性上大学样本占比较高一致,也与全部样本(未剔除父母数据缺失样本)中女性上大学样本占比较高一致。在省份的控制变量中,本文选择北京为基变量,估计系数表明,其他条件相同的情况下,其他各省上大学的概率均低于北京的概率,2009年这种差异更为明显。

表2 选择模型估计结果

图1分别为三个不同年份大学组和高中组样本的倾向得分估计值的概率密度分布。非参数的LIV方法要在倾向得分匹配的区间(Relevant support)内对MTE进行估计,这样得到的MTE估计值才是有效的。从图中可以看出,三个年份大学组和高中组的匹配区间占了整个(0,1)分布区间的大部分,因此可以在MTE估计值的基础上得出其他总体政策评价参数,如TT、ATE和TUT等。

图1 倾向得分的概率密度

五、中国高等教育异质性回报的变化趋势及其稳健性检验

(一)教育回报的估计结果与变化趋势

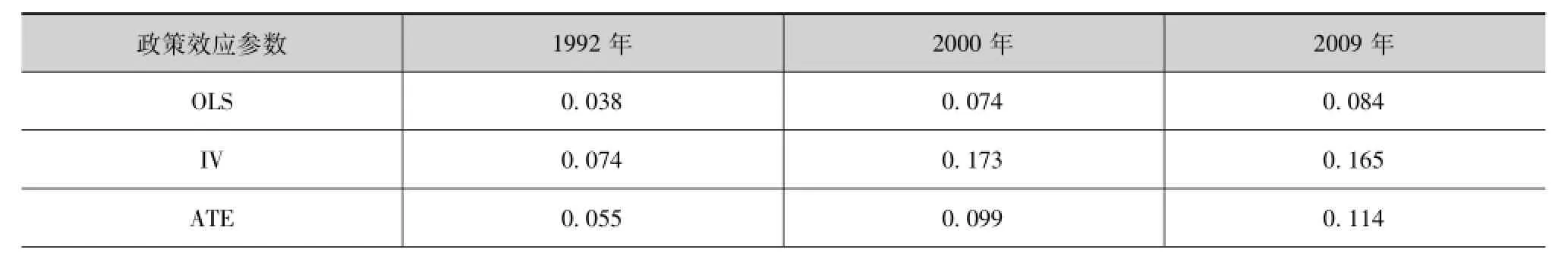

本文分别用OLS方法、IV方法和由Heckman样本选择模型发展而来的半参数的局部工具变量法(LIV)对教育回报率进行估计。参照赫克曼和维特拉西尔(Heckman&Vytlacil)[10]、李雪松和赫克曼[19]等,本文在使用IV方法估计教育回报率时选择倾向得分作为上大学变量(S)的工具变量。OLS方法和IV估计结果列示于表3。

OLS估计结果表明,大学教育回报率不断上升,但2009年的升幅较小,三个年份的年化回报率(假设大学平均教育年限为4年,由S的估计系数除以4得出)分别为3.8%、7.7%和8.9%。IV估计结果大于OLS的估计值。另外,三个年份的IV结果也表现出相似的趋势,但2009年的回报率略小于2000年的估计值,三个年份的年化回报率分别为7.4%、17.3%和16.5%。

另外,从OLS估计结果中还可以得出如下结论:性别对收入的影响为正,其中2009年系数显著,在其他条件相同的情况下,男性的收入比女性高约9.4%。工作经验的系数符合预期,工作经验与收入呈倒U型,其中2009年的系数值较大,且显著。

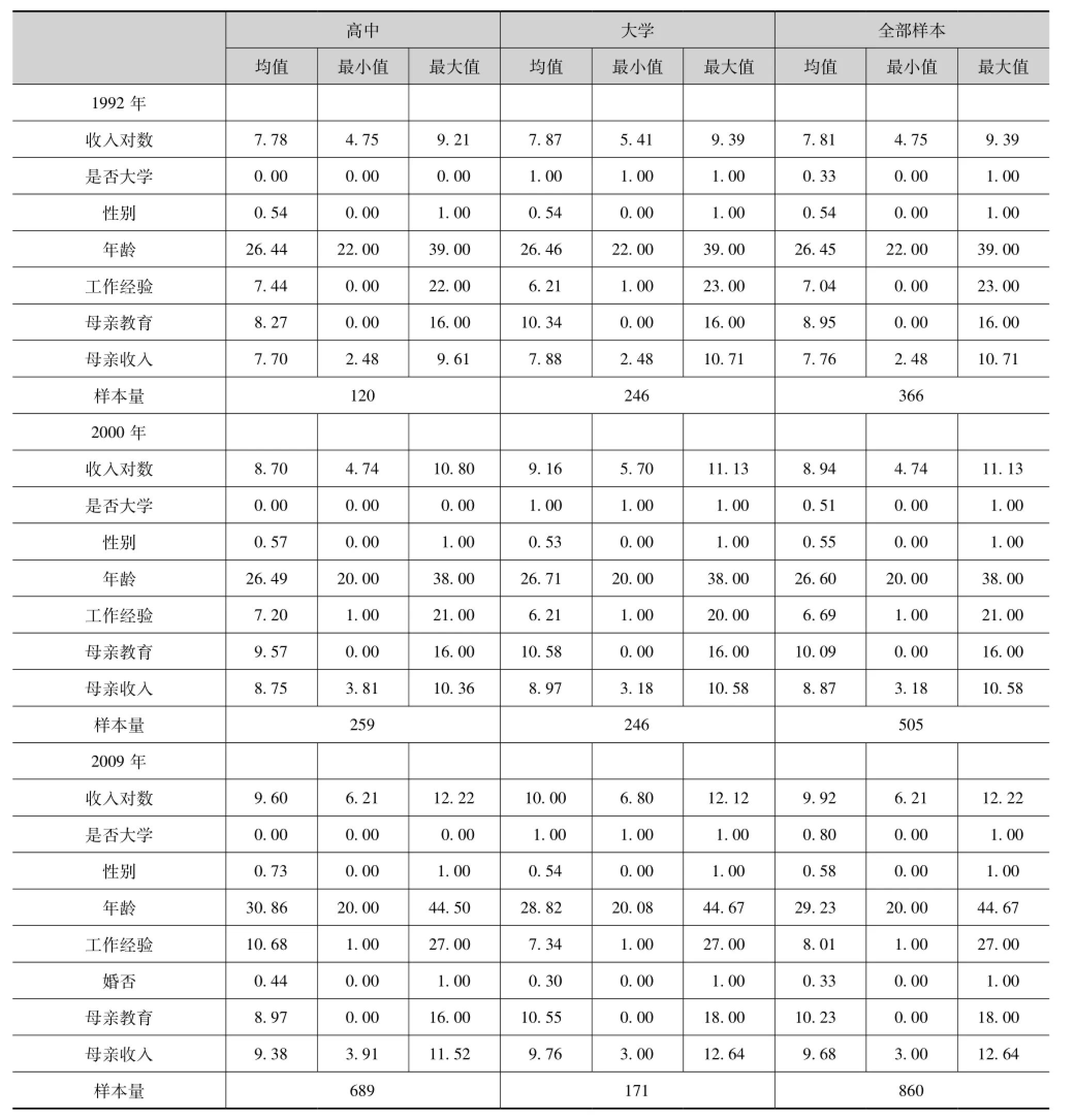

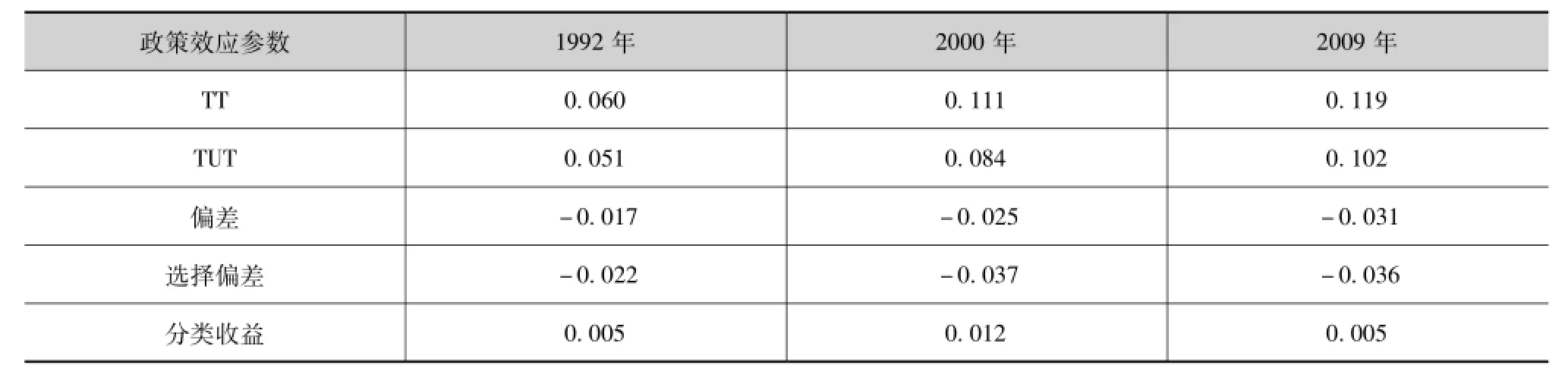

LIV的估计结果表明,MTE向右下倾斜(见图2),越倾向于上大学的人,其教育回报越高。样本数据的教育回报表现出明显的异质性。根据王海港等的论文中介绍的权重公式对TT、TUT的权重分别进行估计,结果如图3所示。TT的权重曲线向右下倾斜,倾向得分越低的样本其权重越大。TUT的权重曲线向右上倾斜,倾向得分越低的样本其权重越小。使用此权重分别对MTE加权①本文假设匹配区间(Relevant support)的权重之和为1。因此,此处的ATE、TT和TUT近似等于真值。详见卡内罗、赫克曼和维特拉西尔(Carneiro,Heckman,Vytlacil)等论述。后,可得1992年、2000年和2009年一个随机的人上大学的年化回报率(ATE)约为5.5%、9.9%和11.4%;实际上大学者的年化教育回报率(TT)为6.0%、11.1%和11.9%;实际仅上高中者如果上大学,其年化教育回报率(TUT)约为5.1%、8.4%和10.2%。从教育回报率变化趋势上来看,2000年大学教育回报率较1992年有大幅上升,而2009年的大学教育回报率较2000年仅有小幅上升,这应与1999开始的高等教育大规模扩招、高等教育的专业设置与社会及产业需求严重错配等因素有关。

表3 OLS方法与IV估计结果

续表

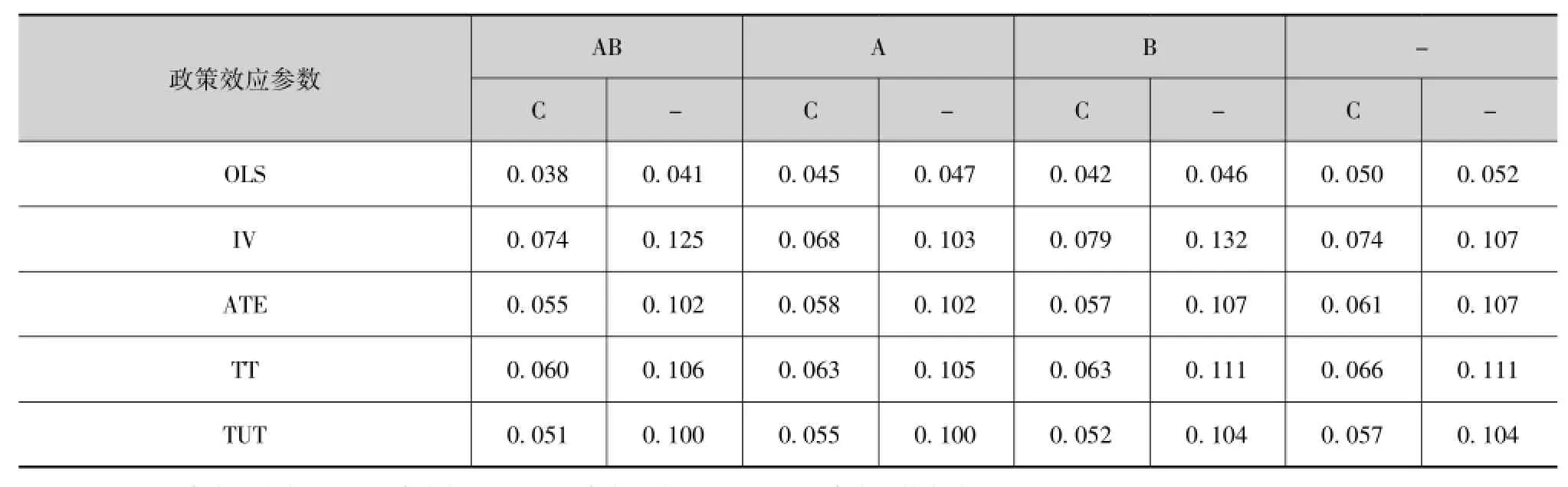

表4为各种政策效应参数的估计值。LIV方法得出的平均处理效应均大于相应的OLS估计结果,小于相应的IV估计结果;三个年份估计出的偏差为负,且偏差程度有所增大。OLS低估了大学教育回报,而IV方法则高估了大学教育回报。对三个年份均有TT>ATE>TUT,即:大学组的教育回报率高于高中组的人如果上大学时的教育回报率,分类收益为正,选择偏差为负,个体根据比较优势原理对教育水平做出选择。

图2 MTE的半参数局部线性估计(窗宽为0.3)

图3 参数ATE、TT、TUT的权重

表4 各种政策效应参数年化估计结果对比

续表

(二)稳健性检验

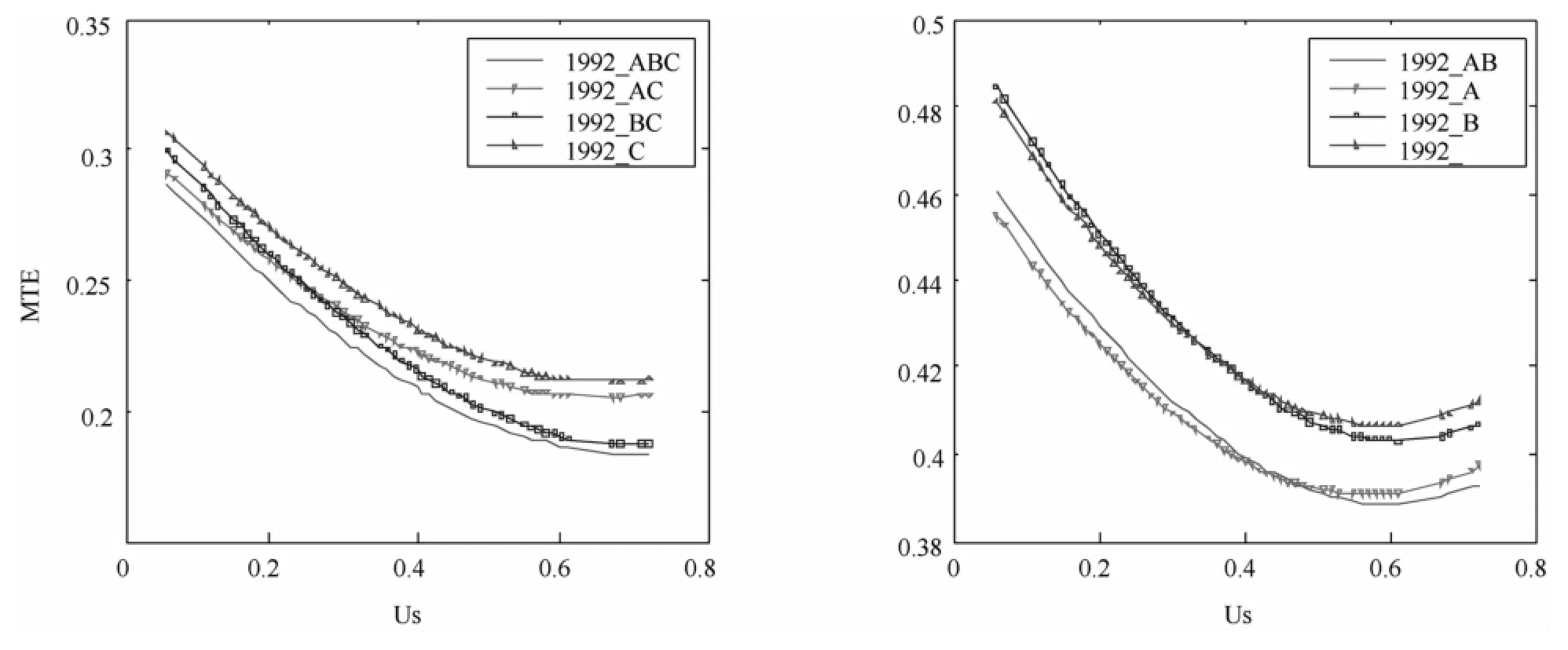

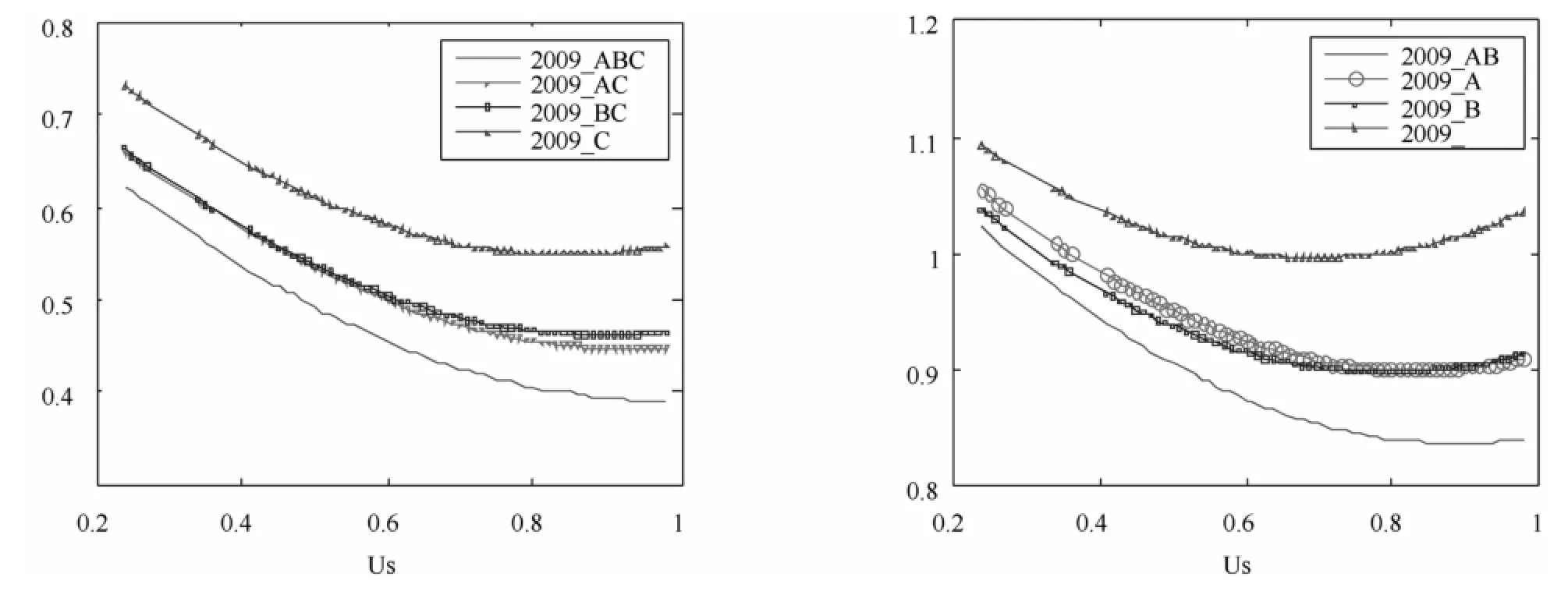

本部分给出了是否引入个人能力代理变量、是否控制行业和所有制性质的各种组合下MTE的估计结果。从图4、图5和图6可以看出,如果不考虑收入方程中个人能力代理变量(母亲的收入),MTE曲线会向上大幅移动,其中2000年MTE曲线变为向右上倾斜①这说明了代理变量对结果的影响较为严重,忽视代理变量将不能得到准确的结果。。图中“A”代表所有制,“B”代表行业,“C”代表母亲收入,“-”代表无控制变量。忽略个人能力代理变量将导致对MTE估计的上偏。从这些图中还可以看出,如果不对样本的行业或所有制性质进行控制,得出的教育回报结果也将会上偏。但与忽略个人能力代理变量相比,行业或所有制性质对最终的政策效应评价参数估计值影响较小,在各种情况下,MTE曲线仅是小幅上移。

图4 1992年不同情景下的MTE估计

本文给出了是否引入个人能力代理变量、是否控制行业和所有制性质等不同组合下各种政策参数的估计值,结果列示于表5、表6和表7中。从不同方法的估计结果对比来看,在各种情况下,OLS的结果均小于ATE的结果,同时,ATE的估计结果又小于IV的估计结果。从三种方法对不同模型设置的稳健性来看,OLS结果在各种情况之间较为稳健,它们的结果变化较小。但IV和本文所使用的LIV方法对是否控制个人能力代理变量较为敏感,忽略能力代理将会使结果产生较大的偏差。

总体来看,在各种情景下均有:(1)OLS<ATE<IV①由赫克曼和维特拉西尔(Heckman&Vytlacil)等,OLS和IV也可以表示为MTE的加权值。这样ATE、OLS和IV之间的关系便可由异质性的MTE和ATE、OLS和IV在MTE上的权重差异所解释。;(2)MTE表现出明显的异质性;(3)教育回报率不断上升(OLS1992<OLS2000<OLS2009,ATE1992<ATE2000<ATE2009)。同时,除了2000年忽略个人能力代理变量外,其他各个年份各种情景下MTE曲线均向右下倾斜,越倾向于上大学的人大学教育回报率越高。

图5 2000年不同情景下的MTE估计

图6 2009年不同情景下的MTE估计

表5 1992年不同情景下的年化估计结果对比

表6 2000年不同情景下的年化估计结果对比

表7 2009年不同情景下的年化估计结果对比

与其他文献相比,本文1992年的高等教育回报的OLS估计结果为3.8%,稍高于李实和丁赛的1992年教育回报的估计结果2.9%。本文2000年的高等教育回报的OLS估计结果为7.4%,略低于李实和丁赛的1999年教育回报的估计结果8.1%,也略低于Li[21]等用2002年的双胞胎数据和OLS估计方法得出的教育回报8.4%。本文OLS的估计结果低于LIV方法得出的估计结果,主要是由于OLS方法没有考虑个体教育回报的异质性造成的,而不同的估计量赋予MTE的权重不同。

六、结论

本文使用1992年、2000年和2009年的CHUIES数据估计了中国大学教育回报率。结果表明,1992年、2000年和2009年一个随机的个体上大学的年化平均回报率(ATE)分别为5.5%、9.9%和11.4%;实际上大学者的年化教育回报率(TT)分别为6.0%、11.1%和11.9%;仅上高中者如果上大学,其年化教育回报率(TUT)分别为5.1%、8.4%和10.2%。从教育回报率变化趋势上来看,2000年大学教育回报率较1992年有大幅上升,而2009年的大学教育回报率较2000年仅有小幅上升。

三个年份的MTE均随向右下倾斜,越倾向于上大学的人,其教育回报越高;样本数据表现出明显的异质性特征和选择偏差。OLS低估了大学教育回报,而IV方法则高估了大学教育回报。三个年份均有TT>ATE>TUT,即上大学者的教育回报率高于仅上高中者如果上大学时的教育回报率,分类收益为正,选择偏差为负,个体根据比较优势原理对教育水平做出选择。

本文的稳健性检验结果表明,如果忽略个人能力代理变量(母亲的收入)将导致各类政策效应评价参数大幅上偏。忽略行业或所有制性质也将导致各类政策效应评价参数上偏,但上偏幅度很小。总体来看,本文的结论具有较强的稳健性。

本文的估计结果表明,中国高等教育回报率仍然维持在一个较高的水平上。同时必须注意到,20世纪90年代以来的劳动力市场化改革极大地提高了大学的教育回报,但进入新世纪以来,大学教育回报增长的幅度明显减小。这与1999开始的高等教育大规模扩招使得大学毕业生供给显著增加、高等教育的专业设置与社会及产业需求错配等因素密切相关。加快推动教育改革,解决高等教育供需专业错配问题,提高高等教育质量,大力发展职业技能教育,是当前及今后一段时期十分重要和紧迫的任务。

[1]Heckman J J,Robb R.Alternative Methods for Evaluating the Impact of Interventions[M].New York:Cambridge Univ.Press,1985:10,156-245.

[2]Imbens G W,Wooldridge J M.Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation[J].Journal of Economic Literature,2009,1(47):5-86.

[3]Heckman J J,Vytlacil E J.Econometric Evaluation of Social Programs,Part II:Using the Marginal Treatment Effect to Organize Alternative Economic Estimators to Evaluate Social Programs and to Forecast Their Effects in New Environments[M].Elsevier,2007:6B,4875-5144.

[4]吴要武.寻找阿基米德的“杠杆”——“出生季度”是个弱工具变量吗?[J].经济学(季刊),2010,(2):661-686.

[5]赵西亮,朱喜.城镇居民的大学教育收益率估计:倾向指数匹配方法[J].南方经济,2009,(11):45-56.

[6]Cosslett S R.Distribution-free Maximum Likelihood Estimator of the Binary Choice Model[J].Econometrica,1983,51(3).

[7]Powell J L,Stock J H,Stoker T M.Semiparametric Estimation of Index Ccoefficients[J].Econometrica,1989,57(6):1403-1430.

[8]Ichimura H.Semiparametric Least Squares(SLS)and Weighted SLS Estimation of Single-index Models[J].Journal of Econometrics,1993,58(1-2):71-120.

[9]袁诚,张磊.对低收入家庭子女大学收益的观察[J].经济研究.2009(5):42-51.

[10]Heckman J J,Vytlacil E J.Structural Equations,Treatment Effects and Econometric Policy[J].Econometrica.2005,73(3):669-738.

[11]Carneiro P,Heckman J J,Vytlacil E.Estimating Marginal Returns to Education[J].American Economic Review,2011,101(6):2754-2781.

[12]Bjorklund A,Moffitt R.The Estimation of Wage Gains and Welfare Gains in Self Selection Models[J].The Review of Economics and Statistics,1987,(1).

[13]Imbens G W,Angrist J D.Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects[J].Econometrica,1994,62(2):467-475.

[14]王海港,黄少安,李琴,等.职业技能培训对农村居民非农收入的影响[J].经济研究.2009,(9):128-139.

[15]许玲丽,李雪松,周亚虹.中国高等教育扩招效应的实证分析——基于边际处理效应(MTE)的研究[J].数量经济技术经济研究,2012(11):116-129.

[16]Becker G.Human Capital:a Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education[M].New York:Columbia University Press,1964.

[17]Mincer J.Schooling,Experience and Earnings[M].New York:National Bureau of Economic Research,1974.

[18]李实,丁赛.中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J].中国社会科学,2003,(6):58-72.

[19]李雪松,赫克曼.偏差、比较优势与教育的异质性回报:基于中国微观数据的实证研究[J]经济研究,2004,(4):91-99.

[20]Carneiro P,Heckman J.The Evidence on Credit Constraints in Post-Secondary Schooling The Evidence on Credit Constraints in Post-Secondary Schooling[J].Economic Journal,2002,112(482):705-734.

[21]Li H,Liu P W,Zhang J.Estimating Returns to Education Using Twins in Urban China[J].Journal of Development Economics,2011,(5).

Change of Heterogeneous Return to China’s Higher Education:1992~2009

ZHANG Wei-wei1,LI Xue-song2

(1.National Institute of Social Development of CASS,Beijing 100045,China;2.Institute of Quantitative&Technical Economics of CASS,Beijing 100732,China)

As of counterfactuals missing,problems such as sample selection bias and individual heterogeneity arise when evaluating schooling return.Based on a general micro-effect evaluation framework of economic policy considering heterogeneity,this paper gives an empirical analysis on the trend of china’s higher education return since 1990s using three cross-sectional datasets by semi-parametric estimation.The annualized schooling return rate is 5.5%,9.9%and 11.4%for year 1992,2000 and 2009 respectively,which shows an increasing trend of schooling return and proves the positive effects of China’s labor market reform,but the amplification in the second decade is smaller than that in the first decade.

schooling return;education reform;micro-effect evaluation of economic policy

F224

A

1008-2700(2014)03-0063-14.5

(责任编辑:姚望春)

2014-03-10

中国社会科学院哲学社会科学创新工程项目《经济预测与经济政策评价》;中国博士后科学基金面上项目(第55批)

张巍巍(1986- ),男,中国社会科学院社会发展战略研究院博士后,研究方向为高级计量经济学理论与应用;李雪松(1970- ),男,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员,博士,研究方向为经济预测与经济政策评价。