谈物理教学中学生解决问题能力的培养

2014-06-01左国胜

左国胜

一、物理教学的目标

物理学是一门基础学科,是科学的重要组成部分,也是培养学生综合素质的一门学科。在物理教学中引入实际问题的目的是:巩固和加深学生的物理知识,考查学生掌握物理知识的水平,培养学生的发散思维,激发学生的创新思维,提高学生运用物理知识分析和解决问题的能力。

我国物理学家严济慈先生说:“做练习可以加深理解,融会贯通,锻炼思考问题和解决问题的能力”。在物理教学中,可以通过各种方法和途径培养学生的综合能力,从原来的习题教学变革为实际问题教学,是培养学生解决问题能力的有效方法。

二、习题与实际问题的比较

实际问题是指在实际的社会生活、生产中客观存在的,又能够包涵或反映科学概念、规律和本质,且未被加工的科学现象或事实。一般习题则是从实际问题抽象而来,已经把实际问题的一些次要问题、非本质的联系舍去,没有生活中实际现象与事实作为背景,甚至完全脱离实际生活。

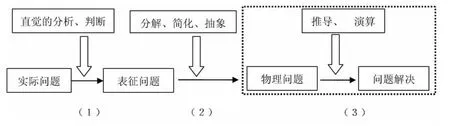

实际问题与物理习题相比具有以下特点:客观性、复杂性、已知条件的隐蔽性、思考问题的多样性和解决问题的最佳性。它与物理习题有着本质的区别,二者的关系如下图。[1]

图1 实验组和对照组前测作文成绩分布

由图可知:学生解决实际问题都要经历3个相互衔接的过程:(1)认识问题中内涵的科学本质,即认识问题;(2)将实际问题简化、抽象后建立科学模型 ,即建立物理问题;(3)利用科学规律,定性或定量的演算或推导来解决问题,即解题技巧。

由于各种原因,在物理教学中常常是习题教学,重视物理知识、推理与演算、熟练与技巧,侧重第(2)个过程(建模)和第(3)个过程(技巧),特别是注重第(3)个过程(技巧),而缺乏科学思想的分析,学生练习时缺少第(1)个过程(认识),对科学现象和事实所对应的科学本质把握不够。因此,很多学生只知道根据已知条件,凭借以前经验去解题,遇到实际问题时无从下手。

例如:问题(1):重15000 N物体压在接触面积为2.0 m2地面上,则物体对地面的压强是多大?

问题(2):估算20 cm的美的牌电压力锅加盖限压阀后沸腾时,锅内的压强。

问题(1)是物理习题,问题(2)为实际问题。解决实际问题需要学生具有应用知识意识,和把已学的物理知识用于实际生活和解决实际问题的习惯。要善于抓住事物的主要矛盾,忽略次要问题和不必要的细节,将复杂的问题通过简化、分解、抽象后建立简化的物理模型,学会挖掘隐含条件,选择有用数据,查阅资源获取有用信息,然后通过定性、定量的计算,或严格的逻辑推理和演算,最后得到正确的结果或最佳方案,从而解决问题。

赵凯华说:“在我们的教学中,同一问题既可以把实际的提交给学生,也可以由教师把问题分解或抽象成一定的数学模型再提交给学生,习惯于解后一类问题的学生,在遇到前一类问题时往往会不知所措。”[2]显而易见,要培养学生解决实际问题的能力,必须借助于实际问题,而不是经过简化、抽象后的习题。

三、实际问题的作用

根据科学教育理论,在物理教学中主张把科学知识融入科学现象之中,并以现实生活中常见实际问题的形式呈现出来,把习题特有的严格性移植到真实生产、生活的科学环境中,并揭示其中科学教育活动的因果关系。因此,实际问题教学既不同于习题教学强调推导、演算,而忽视学生能力培养的特点;又不同于研究性学习,为探究而牺牲知识传授效率的特点,它强调情境是生活中遇到的实际问题,而问题本身又是科学严谨的。

在实际问题教学中,学生的认知心理与行为表现都比较真实,因此,能够较好地揭示科学教育中学生的心理规律和学习规律。为了验证这一观点,我们运用实际物理问题和由其改编而成的习题对高中学生进行了测试,结果表明:实际物理问题卷的平均分为39.5,而习题卷的平均分为70,差异显著,且前者得分呈正态分布,后者呈偏态分布。[3]这说明,实际问题虽然也有一定程度的控制,但没有像习题那样几乎完全排除环境的影响,从而保证了学生的心理及行为变化仍然是现实中各种因素综合作用的结果。

在教学中选择一定量的实际问题让学生练习,不但可以让学生巩固物理知识,而且能培养学生解决问题的能力。通过一定量的实际问题训练后,学生在解决实际问题时,能迅速检索各种各样的策略或方法,而无须绞尽脑汁的去对照做过的题型,就能解决问题。[4]所以,实际问题教学不但能让学生巩固所学知识,而且能培养学生解决问题的能力。

四、培养学生解决实际问题能力的教学实例

例(1):在限速80km/h的高速公路发生一起交通事故,某卡车上与路旁障碍物相撞。勘察现场时,交警在公路边的泥地中发现了一个小的金属零件,可以判断,它是事故发生时车顶上一个松脱的零件被水平抛出而陷在泥里的。交警经测量得出,这个零件在事故发生时的原位置与陷落点的水平距离为17.1m,车顶距泥地的竖直高度差为2.46m。请你根据这些数据判断该车是否超速。

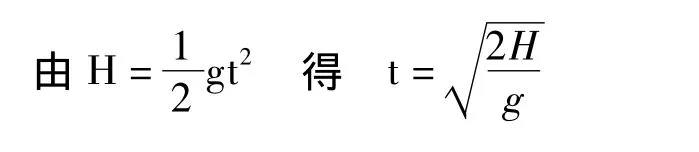

分析:这是一个实际问题,以事故发生时小零件抛出点为原点建立坐标系,x轴沿初速度方向,y轴坚直向下。

由于发生交通事故时小零件在车上,所以它与卡车有相同的速度。

故卡车的速度为86.8km/h,大于80km/h,由此可以判定该车超速。

本题以一个现实生活中常见的交通事故为载体,要求学生利用平抛运动的知识来解决问题,学生要根据实际问题,正确分析事物的表面现象,找出问题的关键点和本质,形成正确的物理情景图,建立恰当的物理模型,进行认真细致的推导才能解决本题。因此,通过解决这一实际问题,锻炼了学生的思维能力,提高了学生应用物理知识解决实际问题的能力。

例(2):一个物体从10m高的平台上水平抛出,落地时,它的落地点与抛出点的水平距离是14.1m,求物体被水平抛出时初速度为多少?(不计空气阻力,取g=10m/s2)

分析:这是一个物理习题。以抛出时物体的位置为原点建立直角坐标系,沿初速度方向为x轴,坚直向下为y轴。

落地时,物体在水平方向的分速度是:Vx=V0=10m/s

由于物体作平抛运动时水平方向是匀速运动,所以水平抛出时初速度是10m/s。

对比例(1)和例(2),从练习的知识点上看,都是考查平抛运动规律及应用,两个题目的解题过程几乎相同,但所产生的效果却截然不同。例(1)是实际问题,真实的情景激发了学生思维,对问题经过分解、简化、抽象后建立一个物理模型,然后利用已学知识推导演算,解决实际问题。例(2)是为了达到巩固平抛运动规律而特意编制的习题,只是一个推导演算的过程,它远离生活实际背景,失去科学知识的生命力,不能显示科学的内涵,失去了其应有的作用和功能,对这样的习题学生做得再多,也只能是提高了学生熟练应用物理公式进行推导演算的技能,却很难深刻理解物理规律本身,遇到生活中的实际问题,难以将所学知识联系起来,并应用知识来解决实际问题。

[1]邢红军,陈清梅.从习题到实际问题:科学教育方式的重要变革[J].课程.教材.教法,2006(1):55 -57.

[2]王静.高中学生解决物理习题与实际物理问题的比较研究[D].北京:首都师范大学,2005.

[3]约翰.D.布兰思特.人是如何学习的——大脑、心理、经验及学校[M].程可拉,译.上海:华东师范大学出版社,2002.

[4]杜明荣.利用原始问题培养学生的科学素养[J].中学物理教学参考,2007(Z1):77-78.